“底层文化资本”再审视

程 猛 吕雨欣 杨 扬

(1.清华大学 公共管理学院,北京 100084;2.清华大学 教育研究院,北京 100084;3.北京师范大学 教育学部,北京 100875)

“缺乏文化资本”常常被用来解释社会底层子弟为何难以通过教育实现向上流动、陷入子承父业的泥沼。①参见:余秀兰:《文化再生产:我国教育的城乡差距探析》,载《华东师范大学学报(教育科学版)》2006年第2期;林秀珠:《从文化再生产视角解析中国教育的城乡二元结构》,载《教育科学研究》2009年第2期;刘浩、钱民辉:《谁获得了教育——中国教育获得影响因素研究述评》,载《高等教育研究》2015年第8期。在这一理论视野下,那些取得高学业成就、可能实现阶层突破的底层子弟就被有意无意地忽略了。在《“物或损之而益”——关于底层文化资本的另一种言说》(以下简称“物文”)中,我们尝试提出一种新观点——社会底层子弟尽管缺乏中上阶层子弟具有的文化资本,但他们的高学业成就(进入重点大学)却并非只是弥补中上阶层文化资本的结果,而是因为创生出了一种与其底层生命实践紧密相连、具有独特形态的文化资本——底层文化资本。[1]尽管处于社会经济地位的底端,高学业成就的底层子弟却沿着“物或损之而益”的逻辑创生出基于阶层地位的先赋性动力、基于家庭处境的道德化思维以及与学校文化具有内在一致性的心性品质。这三者共同铸造成了“底层文化资本”。

有师友曾对此提出疑问,特别是对底层文化资本这一概念感到困惑。“先赋性动力”“道德化思维”“学校化的心性品质”究竟算不算得上“文化资本”?贺晓星曾老师这样打趣布迪厄(Pierre Bourdieu)对资本概念的偏爱:“(布迪厄)创造或创造性地使用过诸多的资本概念……对‘资本’似乎有一种独特的情节,在‘资本’的产出方面也颇有些一发而不可收拾的味道。就此意义上说,布迪厄可称作社会学领域最大的‘资本家’……社会学几乎成了一门可被称作‘资本论’的学问。”[2]在这“资本论”的学问中,“文化资本”凭借其应用时的“得心应手”算得上“社会学的‘独门暗器’”[2]之一。但因其太过流行,再用时难免有落入俗套之嫌。那么,相较于学界熟悉的文化资本概念,底层文化资本新意何在?是“为赋新词强说愁”①出自南宋辛弃疾作品《丑奴儿·书博山道中壁》。还是“穿新鞋走老路”[3]?本文试图在“物文”的基础上,梳理底层文化资本与文化资本、文化再生产理论的内在关联,进一步明晰底层文化资本的理论意涵。

一、文化资本理论的“失败”

布迪厄在《继承人》中曾这样写道:“教育系统客观地进行着淘汰,阶级地位越低受害越深……从掌握文化的难易程度和愿望这两重意义上讲,工农出身的大学生处于最不利的地位:直到最近一个时期,他们甚至还不能在家庭环境中找到吸引他们努力求学的因素。”[4]5-26文化资本理论的核心逻辑在于多数劳工阶层子弟因缺乏中上阶层家庭子弟所具备的文化资本而难以取得高学业成就,只能延续父辈命运,从事劳工阶层工作。“通过把社会等级变成学术等级……教育制度就履行了一种合法化作用”,促成了现有“‘社会秩序’的永存”。[5]433就这样,客观社会经济地位的优劣对应于文化资本的落差,物质世界的匮乏对应于精神世界的贫困,文化资本的再生产与社会阶级的再生产实现了无缝连接。

保罗·威利斯(Paul Willis)评价文化再生产理论时说:“布迪厄和帕萨隆(1977)的分析在这个维度上作出了严肃的贡献。我们被引向了一个文化的维度——至少对于统治阶级来说——这个维度在形式上与以往不同,有了一些经济之外的自主性……真实的资本转变为文化资本;缺少资本(只占有劳动力)变成了缺少文化资本。”[6]威利斯虽然肯定了布迪厄的贡献,却也敏锐地注意到布迪厄引入的维度与其说是文化的维度,不如说是统治阶级文化的维度。在布迪厄那里,文化资本蕴含着人们对上层社会所占有高雅文化的掌握程度,“被制度化成了维护优势阶级利益的工具”[7]。

一种理论的失败,通常在于其“没能使人们意识到改变自己的世界”[8]727。带有“决定论色彩”[9]的文化资本理论给教育、教师和学校涂上了一抹灰暗的色调,让人不禁生出悲戚和无力之心。布迪厄也时常苦恼于他人对自己理论中“决定论色彩”的指责,他有些无奈地说:“我总是不由自主的在想,那些提出这些批评意见的人,是不是更注重我的书的题目,而不是在这些论著里面发展完善起来的实际分析呢?”[10]104但对布迪厄的指责并不都是空穴来风。他也坦承“之所以竭力强调学校教育的‘保守作用’是出于‘反戈一击’的愿望。”[10]267理论必须沿着某一视角才能深入,过于全面反而容易一无是处。但“深刻的代价是片面”②源自大一哲学课上沈湘平教授“片面必然深刻,全面必然肤浅”的启发。,这是真正富有启发的理论难以逃脱的命运。在法国一个偏远的小村庄长大的布迪厄忽略了个体富有能动性和创造性的那一面,遗忘了他自己曾置身其中的底层生活的意义。

二、剩余性观念的启发

一旦我们发挥社会学的想象力,将注意力转向对社会底层家庭语言编码和教养方式的考察,我们就不免有些失望地发现带有决定论色彩又何止“文化资本”。

伯恩斯坦(Basil Bernstein)从不同阶级家庭语言编码的角度探索了不同社会阶层子女的学业成就获得。他认为“家庭和学校之内的特定互动形式和过程可能用以传递阶级关系的文化再制”[11]141,相比劳动阶级家庭的“限制型编码”(restricted code),中产阶级家庭的“精致型编码”(elaborated code)更有利于在学校教育中取得成功。[12]拉鲁(Annette Lareau)则通过长期对美国不同阶层、种族家庭生活的观察和访谈,认为中产阶级“协同培养”(concerted cultivation)的方式相比贫困工人阶级家庭教养孩子采取的“成就自然成长”(accomplishment of natural growth)能够很大程度上让孩子“以一种逐渐生成的优越感的形式获科各种优势”[13]1-8。

尽管伯恩斯坦和拉鲁各自从语言编码和家庭教养方式的角度延展了布迪厄的文化资本理论,但他们的研究相继发展出了一些与核心观点并不完全一致的观念,这里暂且称之为“剩余性观念”①“剩余性观念”这一提法源自康永久教授开设的研究生课程《教育社会学》。。剩余性观念处于理论的边缘,往往是核心观点的补丁,未受到学术界的普遍重视,却拥有创造新现实的潜力。伯恩斯坦在肯定中产阶级家庭的“精致语码”更有助于子女取得高学业成就的同时,也提出了以下与核心观点有内在张力的说法:

相反,我认为语言学家为解释语法的形式特点而发明的代码能够产生任何数量的言语代码,而且,没有理由认为在这方面,任何一种语言代码会比另一种更好……中产阶级子女在语言使用上也有局限性……工人阶级子女讲出的故事比中产阶级子女讲出的故事更长、更随便,也更有想象力。中产阶级子女讲出的故事较拘谨,具有一个浓厚的叙述性框架。……局限语码②“局限编码”即“限制型编码”(restricted code)。使人有机会接触广泛可能存在的意思,灵巧性、微妙性和多种文化形成,接触到一种独特的审美观……复杂语码③“复杂编码”即“精致型编码”(elaborated code)。使人有机会接触各种现实,然而,它们可能造成感情与思想分离、自己与别人分离、个人信仰与角色责任分离。[14]457-470

巧合的是,拉鲁也并非完全赞成中产阶级家庭“协作培养”的教养方式,而是认为劳工阶层家庭“自然成就成长”的教养方式也有其优势。尽管没有密集的由大人们协作安排的活动,来自底层工人阶级家庭的哈罗德的重要优势在于:

每天的活动让他有事可做,但与亚历山大和加勒特不同,他从不会因为这些活动而感到疲惫。缺乏成年人组织的活动让他可以自由地创造自己的消遣方式,自由地为自己定下步调。……哈罗德对家里的成年人更加尊重……对自己在日常生活中的很多重要决定,哈罗德比中产阶级家庭的孩子更有自治权。作为一个孩子,他掌控着自己闲暇时间的日程安排。他的篮球比赛都是即兴的,这让他从中发展了重要的技能和才干。[13]167-191

虽然拉鲁一定程度上认可“成就自然成长”的优势,但又不得不承认这一教养方式的优势与社会公共机构的内在组织准则是相背离的。最终“通过与学校官员的标准达成一致,协作培养作为教养孩子的文化逻辑为中产阶级家庭父母及其子女提供了重要的,大多数时候又都是无形的受益;这些受益是工人阶级家庭和贫困家庭父母及其子女所无法获得的。”[13]194伯恩斯坦和拉鲁剩余性观念中所涉及的底层子弟的可能优势之所以与学业成就产生积极的关联,原因在于他们并没有真正关注那些取得高学业成就的底层子弟在求学旅程中的学校和家庭经验,更没有考察其家庭经验是如何与学校生活关联、他们的道德和意义世界又发生过哪些转变。如若,“限制型编码”和“成就自然成长”只是与公共教育机构扞格不入,那就无论如何辩解也难以逃脱“文化缺陷论”(cultural deficit theory)④对文化缺陷论的介绍和批判可参见:Barry Troyna. Paradigm Regained:A critique of“cultural deficit”perspectives in contemporary educational research. Comparative Education,1988,24(3).的阴影,富有同情心的研究者也总要不断面对内心复杂的情感矛盾⑤拉鲁在《不平等的童年》的注释中提到“一些审阅者对‘成就自然成长’这一短语表达了担忧,因为他们觉得这个短语对父母照顾子女付出的辛劳没有给予充分强调”(参见安妮特·拉鲁:《不平等的童年》,宋爽、张旭译,北京大学出版社2018年版,第438页)。而在成书十二年之后的回访中,拉鲁记录了工人阶级家庭的不满。一些家庭拒绝回访并认为拉鲁欺骗和冒犯了他们。比如Yanelli认为这本书苛责了她和她的家庭,看轻甚至毁谤了她们,让她们看起来像是贫穷的白人垃圾。拉鲁为此感到很沮丧。参见:Annette Lareau,Unequal Childhood:class,race,and family life. 2nd ed. Oakland:University of California Press,2011,317-325.。

即便如此,伯恩斯坦和拉鲁还是无意中透露了布迪厄文化资本理论潜藏的理论缝隙。在布迪厄那里,尽管文化资本呈现出三种形态——身体形态、客观形态、文化和制度形态[10]124,但每一种形态的文化资本只有多和少的区分,是均质化存在于不同阶层的。但在伯恩斯坦和拉鲁那里,语言编码和教养方式则是以不同类型的方式存在于不同阶层。这就不免给我们留下一个疑问,各阶层都有自己的生活方式和相应的文化实践,如果不同阶层语言编码和教养方式不是同质的,文化资本是否也可能是不同质的呢?进一步来说,底层子弟究竟有没有可能创生出能够与公共教育机构产生积极关联的独特文化资本?这些疑问促使我们将注意力转向那些取得高学业成就的社会底层子弟。

三、“弥补说”及其理论疑点

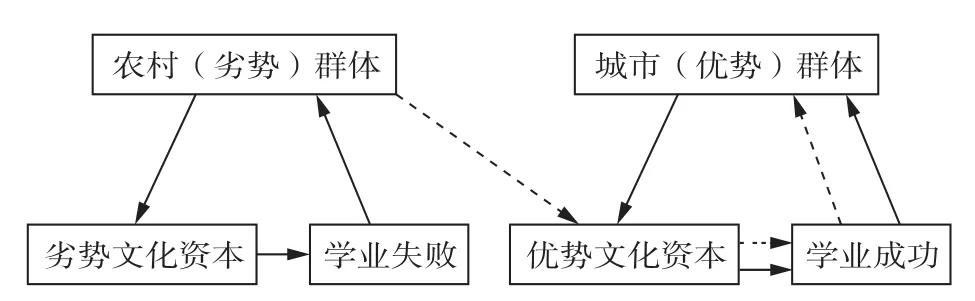

布迪厄的文化资本理论、伯恩斯坦的符码理论乃至拉鲁对教养方式的区分都可以用来解释为何多数社会底层子弟难以取得高学业成就。如此即使这些观点对于少数社会底层子弟取得高学业成就的社会事实却也并没有完全失去解释力。成长于“法国西南部一个偏僻的小村庄”[10]249的布迪厄就通过教育改变了自己的命运,但他本人依然可以堂而皇之地认为自己并非再生产理论的“意外”。只要反推文化资本理论的核心逻辑就能看似圆满地解释底层子弟取得学业突破的原因——少数底层子弟通过某种方式弥补了原生家庭文化资本(语言编码、教养方式)的不足和缺陷。说到底,“社会底层子弟因缺乏文化资本而难以取得高学业成就”与“社会底层子弟弥补文化资本方可取得高学业成就”是一对孪生兄弟。国内研究者大多延续了这一逻辑,关注了那些取得低学业成就、可能子承父业的底层子弟(农村留守儿童、农民工子弟)在文化资本上的缺陷。有学者曾这样图示农家子弟取得学业成功的文化逻辑①在最近的一篇文章中,余秀兰老师在解释“寒门如何出‘贵子’”时转向更强调底层子弟的内驱力和自主意识,认为“虽然优势阶层具有文化资本优势,存在文化再生产现象,但优势文化资本并无明显的阶层区隔性与排他性,寒门学子可通过重要他人或其他途径弥补家庭文化资本之不足。更关键的是,寒门情境还激发了具有寒门特征的文化资本,极大地促进了寒门学子的学业成功。”参见:余秀兰、韩燕:《寒门如何出“贵子”——基于文化资本视角的阶层突破》,载《高等教育研究》2018年第2期。:

图1 “弥补说”对农村子弟取得学业成功的解释[15]

持这类观点的研究者认为农村孩子在学校教育中处于文化上的劣势,拥有的是“劣势文化资本”[15],关键在于弥补城市优势群体的优势文化资本。农村孩子需要经过自身努力和他人帮助,增加自己的文化资本,获得学业的成功(如考上大学),才能脱离农村循环圈。[15]这种“增加(弥补)文化资本方能获得学业成功”的观点(以下简称“弥补说”)长期以来为学界默认。“弥补说”和“文化缺陷论”如出一辙,互为镜像。底层子弟在逐级攀爬教育阶梯的旅程中必然会浸润于中上阶层的文化环境中,吸收和融合他们原本的生活情境所不具有的文化资本对于他们学业成就的获得乃至眼界和格局的提升不可或缺。但如若底层家庭的言语方式、教养方式乃至情感表达方式都成了子女前行的累赘、取得成功的负担,底层生活和底层的文化实践也就逃不脱被贬抑甚至被“污名化”[16]的命运。

四、惯习与身体形态的文化资本

基于对“社会再生产理论”这类“天罗地网式的大系统”②出自牟宗三对黑格尔哲学的评价。参见:牟宗三:《生命的学问》,广西师范大学出版社2005年版。的怀疑,对文化缺陷论的本能反感,对“弥补说”的不满意和不满足,我们开始了对“底层子弟是否具有独特类型文化资本”的探索。尽管“物文”已经初步提出了“底层文化资本”,但还有一个关键的疑问没有得到彻底解决。底层子弟所生产出的先赋性动力、道德化思维、学校化的心性品质是否足以说明他们创生出的是一种独特类型的文化资本呢?相比于文化资本,“先赋性动力”“道德化思维”“学校化的心性品质”更贴合人的心理、思维或性情,更靠近布迪厄所称的“惯习”(habitus)③高宣扬将habitus译为“生存心态”,认为惯习译为“习惯”“惯习”“习气”等都是误译,“habitus的基本原意,正是要表示在当时当地规定着某人某物之为某人某物的那种‘存在的样态’”(参见:高宣扬:《论布尔迪厄美学的核心概念“生存心态”的特殊性质》,载《马克思主义美学研究》2010年第2期)。李康在《反思社会学导引》(2015)的“校订说明”中提到高宣扬的译法,但并没有通改,“权当翻译局限的体现”。实际上,“生存心态”的译法更能说明habitus与身体化文化资本之间的密切关联。本文沿用了惯习这一译法,主要考虑以下两点:第一,国内多数研究者使用这一用法;第二,完完全全的翻译是不可能的,“生存心态”也并不完美,生造的“惯习”反而从某种意义上能够帮助区分与之相近的概念,逐渐在学界形成一种共通理解。。如若底层文化资本可以归入“惯习”,那么还能称为文化资本吗?

布迪厄认为:“资本表现为三种根本的类型(每一类下还可以进一步划分出层次更低的类型),这就是经济资本、文化资本和社会资本。”[10]148在The Forms of Capital一文中,他详细讨论了文化资本的三种表现形式:身体形态(embodied state),表现形式为心智和身体的长期性情;客观形态(objectified state),表现为文化产品(图片、书籍、字典、器乐、机器等);文化与制度形态(institutionalized state),表现为教育文凭等。[17]后续研究者都试图将文化资本进一步明晰化。如迪马乔(DiMaggio)将文化资本定义为“受尊敬的文化资源中的趣味和经验”[18]。沙利文(Sullivan)将文化资本定义为“社会中带有统治文化的家庭,特别是理解和使用‘受过教育’的语言”[19]。罗西尼奥(Roscigno)和达内尔(Ainsworth-Darnell)将文化资本理解为广泛传播的、高地位的文化信号以及有形的家庭教育资源(画作、书籍等)”[20]。

相比于文化资本,惯习则是一个颇令人费解的概念,也隐藏了布迪厄的理论雄心。布迪厄把“惯习”称作一个“性情系统”(system of dispositions),他认为“惯习(habitus),而不是习惯(habit),是深刻地存在于性情(disposition)倾向系统中的”[10]152。这种“性情”是生成而非继承的,是后天“通过经验获得的性情”[21]10。依照前述文化资本的分类,惯习作为一个“性情系统”与“身体形态的文化资本”之间的界限非常模糊。布迪厄也曾暗示惯习与身体形态的文化资本之间非同一般的紧密关联,认为“这种身体形态的资本是外部的财富划归到整个人身上,铸就一种无法瞬间传输的惯习。”[17]48。在他看来,“去参加音乐会并不代表所有的听众都占有了音乐文化,唯有熟稔这些音乐作品内在逻辑的观众才是真正的占有者”[22],而“艺术作品的意义和趣味只向那些具有相应文化能力的人展露,遇到他们,其中的密码方可解码”[23]2。洪岩壁、赵延东曾形象地将资本和惯习的关系理解为:“资本就像是音乐会的门票,而惯习则是对音乐的欣赏能力。……这种欣赏能力也被认为是‘身体化的文化资本’。”[22]

正是在“身体形态的文化资本”这一维度上,“惯习”与“文化资本”得以相连。加迪斯(Gaddis)指出,研究者经常使用布迪厄的文化资本理论以检验学业成就的阶层差异,但他们忽略了一个至关重要的中介因素——惯习。她的研究表明“文化资本对GPA①GPA全称是Grade Point Average,即平均成绩点数(平均分数、平均绩点)。的积极影响是完全通过惯习为中介的”,“文化资本改变了一个学生对依靠自己的能力获得学业成功以及学校在她们生活中作用的的观念。惯习对GPA的正向预测作用反而比文化资本要大得多”[24]。对于社会行动者而言,惯习不是无中生有,也不是继承而来,而是创生的。身体形态的文化资本的生产不是像给空瓶子灌水,离不开行动者的主观意志与意义赋予。在这个意义上,底层文化资本的创生也是一个意义生产的过程,这就与保罗·威利斯在《学做工》中提出的文化生产(cultural production)[25]产生了理论共振。底层子弟生产的“先赋性动力”“道德化思维”“学校化的心性品质”既是在意志驱使下生产的一套独特的性情系统,也铸就了一种独特的、身体形态的文化资本。

五、底层文化资本的辩证法

保罗·弗莱雷(Paulo Freire)在《被压迫者教育学》中断言:“说出一个真正的词,就意味着改变世界。”[26]37概念的反转既带来问题的反转,也可能带来权力的反转。在不经意间,我们都习惯了这种思维,即预设底层子弟的家庭社会经济地位和文化氛围是取得高学业成就的“限制”,是需要“克服”的障碍。进入精英大学的底层子弟也被视为“逆袭”的典范抑或教育改变命运的完美例证。目前学界对文化资本理论的理解在深刻揭示了不同社会阶层高等教育入学机会不平等的内在机制的同时,加固了人们对“文化缺陷论”的认可,将正生活在或曾经生活在社会底层的人们进一步引向自卑自怜、妄自菲薄和自我限制,甚至抛掉记忆、过去、故乡和梦想,舍弃曾经的自己。底层子弟当然缺少中上阶层那种客观化、制度化的文化资本,但“物质及生活条件的贫穷,并不必然意味着精神的贫穷”[27]。人们在日常生活中习惯于称贫苦家庭的孩子努力向上为“寒窗苦读”。但“寒窗”并不是与“苦读”无关的一个外在表象。②关于意志和表象的关系,叔本华的经典论述是“世界是我的意志,世界是我的表象”。在《作为意志和表象的世界》中,他引用拜伦的诗句:“我不是在自己[的小我]中生活,我已成为周围事物的部分;对于我一切高山[也]是一个感情。”意志在他那里已经与表象融为一体,表象也无一不是意志。这样,康德所言的“物自体”就成了一个怪物。参见:[德]叔本华:《作为意志和表象的世界》,石冲白译,商务印书馆1982年版。“寒窗”作为一种物质秩序的表达与作为一种“意向状态”的苦读紧紧相连,经由个体的人的转化而拥有了一层文化含义。底层子弟确实缺少中上阶层那种客观化、制度化的文化资本。如果拿水果来隐喻这些文化资本的话,相比于中上阶层所拥有的大苹果,底层子弟的确只有一些青涩的果实,但人们往往忽视底层子弟还有一颗中上阶层子弟所没有的单纯而充满“忧伤和愤怒”[28]的心。

同时,底层文化资本也并不仅是以东方思维(“物或损之而益”)碰撞西方理论(文化资本理论)所迸发出的一个新词,而是走出“文化缺陷论”泥沼的一次尝试。尽管布迪厄认为“社会学是一种解放的工具,并因此是一种慈悲(generosity)的工具”[10]258,但他所揭示的社会阶级再生产的隐蔽机制过于宏大,忽略了个体文化世界的细密纹理,也没有意识到他用以批判的武器——文化资本——会刺向他终身关切、希望赋予言说权力的社会底层。“布迪厄们”忽略了行动者的个人意志与社会结构之间的复杂关系,“物或损之而益”的思想路径在他们的理论世界里没有丝毫的生存空间。我们并不否认底层子弟处于结构性弱势的不利处境,也并不否认底层子弟的学业成就与弥补中上阶层文化资本有关,而是强调底层有自己的文化实践,也可能生产出某种独特的、其他阶层不具有或较少具有的文化资本,这种文化资本在特定制度情境下可以大放异彩。

说到底,底层子弟的高学业成就既受制于底层的客观经济条件,又受益于其主观意向状态的创造性力量。每一种文化背景的人都有不可剥夺的自由意志、与生俱来的骄傲以及确证自我价值的渴望,也都可能创生出取得高学业成就的独特筹码。尽管这一创生过程并不是像很多人想象的那样美好,可能既有阳光灿烂,也有阴雨密布。相比于布迪厄建构的相对静态的文化资本概念,底层文化资本建基于底层行动者个体的意义世界,以心灵与思维为依托,需要在具体的制度情境与互动结构中更动态地加以理解和把握。“底层文化资本”的提法不是用“文化资本”来定义底层,而是倒转过来,用底层子弟的情感、生活和生命历程来赋予文化资本新的意涵。这一提法依循“物或损之而益”的逻辑超脱了文化缺陷论的泥沼,沿着布迪厄未曾料想的方向发展了他的思想。

但如果说底层文化资本无坚不摧,无往不利,那可就应了“可以惊四筵而不可以适独坐”[29]5。如果借此认为大可不必改善穷苦人的生存境遇,他们的孩子自然靠着这一套本事就可求学上进、改变命运,那就更是大错特错。底层文化资本并不是一个静态的概念,而是与具体家庭的文化实践和社会制度情境密切相关的。康永久曾这样强调“家教”对于底层子弟取得学业成功的重要意义。

个人的学业成就,绝不是由家庭的客观条件直接或间接决定的。说到底,家庭对子女学业成就高低的影响,首先不是来自其“社会经济地位”,而是来自民间广泛传颂的“家教”或“教养”。其中的奥秘就在于,作为纯客观条件的“社会经济地位”经常只能影响到个人的见识、品味与视野,不能影响到其雄心、努力、规矩、本分乃至责任意识。恰恰是后者,也就是民间社会俗称的“家教”,构成了家庭与学校相互信任与衔接的基础。①出自康永久教授编著的《成长的密码》的导言部分《学业成功者的教育学》,尚未出版。

农村家庭的教养传统不是孤立的,而是深深植根于具体村庄的文化传统乃至整个中国具有历史连续性的社会结构之中。从这个意义上而言,与其说底层文化资本离不开“家教”,不如说底层文化资本高度依赖一个健全、公正、多元和开放的社会和一个强有力的公共支持体系。

此外,底层文化资本的生产和再生产往往伴随着极大的心理压力和内在焦虑,是一柄双刃剑。正如“故物,或损之而益”的后一句是“或益之而损”[30]233,底层文化资本也会在不同情境中展现其特有的力量和局限。布迪厄曾指出:“归根结底,一种资本(例如希腊语或积分学的知识)的价值,取决于某种游戏的存在,某种使这项技能得以发挥作用的场域的存在。”[10]124一旦制度和文化情境发生转变,底层文化资本的暗面就可能会凸显。

在基础教育阶段,以成绩为中心的教育教学模式可以为底层子弟提供持续不断的激励。成绩暂时能给予他们足够的自信心和优越感,维持了单向度优越心态的生产和再生产。但极端专注学业既可能带来高学业成就,也很容易导致发展的极度不均衡。他们秉持着内在的羞涩,在人际交往中往往处于劣势,深刻体验着人情冷暖却又不通人情世故,只能依赖在制度化的情境中努力奋斗以求被动的赏识。家庭经济的困窘和单向度优越的心态促使他们很难具备学业之外的特长。一旦进入大学之门,原先以成绩为中心的文化生产的局限性开始凸显,其累积的暗面也被暴露出来。很大意义上,底层文化资本的生产以片面发展为代价,能够取得高学业成就的底层子弟大多是片面发展的苦修者,这对于他们的大学和以后的人生而言都意味着潜在的风险。

正因为底层文化资本的不稳定和情境性,底层子弟的求学道路往往是脆弱的,充满了“风险、无效与不确定性”[31]143,高度依赖自由、公正的制度环境以及能够持续提供激励的教育模式。作为家庭甚至家族的第一代大学生,他们的大学生活是为了“不成为她的母亲、她的姑妈、她的父亲”[32]58。底层子弟通过教育向上流动的进程往往“并不圆满”,“可能既享有社会流动带来的甜头,又得付出沉重的文化代价”[33],甚至“衍生出与家人爱怨交织的关系结构”[34]。不过底层子弟既然能够创生出底层文化资本,也必然可能创造性地吸收和融合中上阶层的文化资本,也有潜力化解伴随底层文化资本而生的暗面。正如“惯习不是宿命”[10]164,客观的家庭经济条件不是宿命,受益又受缚于底层文化资本也不会是底层子弟的宿命。

说到底,底层文化资本并不仅仅是在文化资本前面加了一个限定词,而是在表达对文化资本理论的一种新理解。当然,这种新理解只是一种可能的言说。维特根斯坦也在《札记》中说:“一旦我们用一种新的形式来表达自己的观点,旧的问题就会连同旧的语言外套一起被抛弃。”[10]1概念一旦被人创造出来,就一定程度上独立于作者,具有自明性,也应当可以被不断阐释。华康德也在《反思社会学导引》的序言中邀请读者“超越布尔迪厄去思考,并在需要的时候通过反对布尔迪厄的观点去思考。……读者不要怕去使用它,不要怕使它变形,不要怕让它发出呻吟和抗议”[10]10。底层文化资本同样可以成为一个能够被不断阐释、修正甚至是变形的概念,引出新的表达和新的问题。

(致谢:感谢康永久教授、郑新蓉教授、Paul Willis教授、余秀兰教授、洪岩壁教授、周序博士以及匿名评审专家的启发、批评和建设性意见。文责自负。)