美国研究型大学科研发展与国家创新革命

杨九斌 李乐平

(湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081)

第二次世界大战是美国大学科研创新力发展的分水岭,亦是美国研究型大学与国家关系的分水岭。19世纪,美国大学继承英国传统式“自由教学”,科研创新尚浅,主要依赖私人捐赠,未受联邦政府重视。第二次世界大战提升了美国研究型大学的科研实力,亦揭开了联邦政府与大学合作的新篇。普林斯顿大学历史学教授安东尼·格拉夫敦(Anthony Grafton)论述道:“如果没有第二次世界大战和人造卫星,美国学术研究将一事无成。这些事件让我们感到国家安全依赖于对研究的承诺。”[1]历经战争的洗礼,研究型大学科研逐渐深入联邦政府议程,政治与学术关系不断紧密,这从瓦尼尔·布什(Vannevar Bush)受命所建立的战时科学动员机构——国防研究委员会(the National Defense Research Council,NDRC)、科研发展办公室(Office of Scientific Research and Development,OSRD)中研究型大学参与的规模便可见一斑。战后,为了继续保持研究型大学的优越性,瓦尼尔·布什回应“罗斯福之问”,撰写奠定美国学术科学优先发展的里程碑之作——《科学 :无尽的边疆》(Science:The Endless Frontier)。报告强调科学进步是国家根本利益之所在,呼吁将科学研究尤其是基础研究列入联邦政府职责要义,奠定了联邦资助美国大学科研之基,孕育了美国大学科研的繁荣盛况。[2]

经历百余年的探索,美国联邦大学资助模式已成为全球典范。在战后联邦科技资助政策的推波助澜下,基于国家发展所需,研究型大学科研不断涉及国防、经济发展及医疗卫生等领域。当前全球化竞争时代,美国研究型大学率先投身于互联网、生物制药等种种前沿知识阵地的科技变革浪潮中,不断掀起国家创新革命,成为国家竞争力最为坚实的“底气”,助力美国雄踞世界创新强国之林。

一、美国研究型大学兴于战争而不止于战争

美国研究型大学兴于战争而不止于战争,其不断突破战时国防局限,成为美国国家创新引擎。相较于欧洲19世纪初期便成立研究型大学而言,美国研究型大学的历史并不悠久——始于1876年成立的约翰·霍普金斯大学。此后发展缓慢,直至第二次世界大战前,美国仅有十余所研究型大学。[3]24二战中,美国研究型大学科研因战争武器的研发而得到实质性发展,可谓“兴于战争”。战后,应国家及社会经济发展之要,大学科研又“不止于战争”,不仅回应国防所需,亦投身于关切社会发展所需之能源、医疗、科技等民用领域。21世纪,研究型大学已成为美国创新之驱动。2007年,美国国会通过《美国竞争法案》(The America Competes Act),委托国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)与国家科学院(National Academy of Sciences)系统评估美国研究事业对国家竞争力的影响,结论之一便是大学科研是永葆美国全球创新影响力的基石与前提。[4]2

战争提升了美国研究型大学的科研实力,亦开启了大学科研与国家创新之间紧密的“伙伴”关系。二战至美苏冷战期间,为赢得国防军备竞赛,联邦政府在研究型大学先后建立国家实验室,诸如加州大学伯克利分校劳伦斯国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、加州理工学院喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)、MIT林肯国家实验室(Lincoln Laboratory)等。这些设立于研究型大学的实验室肩负国家使命,从事物理学、生命科学及工程学等关键领域研究,诞生了雷达、固体火箭、原子弹等先进科技,缔造了美国科技优势。战争的胜利唤醒了联邦政府对研究型大学科研资助的热情,美国逐渐形成“国家科学意识”,朝野确信对基础研究、应用研究的协调将对社会的发明与创新有着莫大裨益,这一理念塑造了随后的学术科学。[5]429

随着20世纪中后期民用研究浪潮的兴起,美国研究型大学不断回应国家使命,日益成为诸如生物医学、信息技术、软件工程等科研领域的创新主体。以战时而兴的大学国家实验室为例,其在和平年代犹如秉承战时使命那般,成为衔接联邦与大学之间密切合作的纽带、实现高新知识研究与创新科技溢出的桥梁(表1)。

表1 研究型大学国家实验室目录(部分)

二战以来,美国研究型大学一直引领国家创新,成为科研创新引擎。与欧洲(由政府主导实验室)及日本(由产业部门主导)进行基础研究截然不同的是,当前美国研究型大学承担了全美大约一半的基础科研任务(图1)。尤其是,20世纪70、80年代,面对日本、德国等后起之秀在传统制造业所带来的挑战,诸如杜邦、贝尔等大型企业纷纷缩减基础研发投入,造成美国产业界内部基础研究萎缩。为了实现竞争优势,以从与日德的传统产业竞争的旋涡中“脱离”出来,美国另辟蹊径,依靠研究型大学在计算机信息技术、生物制药中的绝对优势,不断挽回失利的局面,并由20世纪90年代初期始,掀起了一股重大的创新浪潮,进一步巩固了二战以来联邦政府与大学的科研伙伴关系。[6]27

图1 大学基础研究经费占全国基础研究经费百分比曲线图(1953—2015年)

二、慷慨资助下美国研究型大学科研创新力的塑造

紧密的官学关系孕育出联邦政府对研究型大学科研的慷慨资助,在不同时期的国家利益驱动下,联邦政府不断解禁学术科学发展限制,塑造研究型大学科研创新能力。研究型大学在战时原子弹工程“曼哈顿计划”(The Manhattan Project)中的卓越表现,奠定了联邦政府大规模资助大学科学研究的基础。战后,在面对苏联卫星危机、日德经济挑战之背景下,美国先后制定了《国防教育法》(National Defense Education Act)、《拜杜法案》(Bayh-Dole Act),对研究型大学科研给予慷慨资助,进一步扩大了美国研究型大学的研究规模。如卫星危机后的“黄金期”,联邦学术基础研究经费资助增长高达7倍,从1953年的1.78亿增长至1966年的12.51亿。[7]11诚如哈佛大学前文理学院院长亨利·罗索夫斯基(Henry Rosovski)所言:“毫无疑问,美国主宰着世界的一个重大的产业,那就是高等教育。世界上三分之二到四分之三的最好大学是在美国……没有人会说今天的美国有2/3的全球最佳钢铁厂、汽车厂、芯片制造厂、银行或政府部门……‘美国制造’的高等教育仍然是最好的标签。”[8]114当前,美国研究型大学围绕“知识增进”这一主线,不断践行着知识创新、知识传播、知识应用等多重使命与职能,国家创新核心地位日益凸显。

(一)知识创新的“引擎者”

当前,研究型大学成为发现和传播知识的学术中心。独立实验室、博物馆、大型图书馆,乃至一些政府设立的专门研究机构都被大学击败,要么退居次要地位,要么沦为大学的附庸。[9]大学所创造的新“知识”成为民众健康与民生经济等方面的“引擎”。诸如激光、磁共振成像(MRI)、全球定位系统(GPS)、抗生素、纳米技术、天气监测等科技的发明和推广均来源于研究型大学。以诺贝尔奖为例,据1993年至1996年全球诺贝尔物理学奖、化学奖或医学奖、经济学纪念奖的获奖名单统计,美国研究型大学的诺贝尔获奖者比例高达66%,尤其在1995年至1996年持续上涨至88%,并且一直保持着这种上升趋势。[10]

在生命科学领域,美国研究型大学承担知识创新的关键角色。自20世纪60年代以来,癌症已成为美国导致人口死亡的第二大疾病,是35~74岁女性死亡的首要原因[11]188,民众对健康问题日益关注。联邦政府也不断加大生命科学研究的科研投入,如1971年,尼克松总统签署《国家癌症法案》(National Cancer Act),授予国家卫生研究院(National Institutes of Health)15亿美元抗癌研究基金。超过一半的联邦研究经费投向了生命科学领域,使得生物科学和生物医学两大生命科学子学科获得快速发展,无疑推动了美国研究型大学人类健康与临床科学研究。[12]相应地,大学和医学院数量从1948年的120所迅速增至556所。[13]20世纪80年代以来,基于生物制药技术在全球竞争中的有利位置,联邦政府将生物医学视为重要资助领域,以便引领美国国家创新力(图2),如2016年,美国卫生和福利部(HHS)对研究型大学医学基础研究资助达205.5亿美元,其中生命科学领域的研究资助高达181.4亿美元,占HHS总学术研发经费的88.3%。[12]

在国家生命健康发展需求下,各研究型大学纷纷加入医学研究计划。如弗吉尼亚大学的癌症研究取得重大突破,发明了腺苷疗法(Adenosine Therapeutics)。1999年该校心血管医学教授乔尔·林登(Joel Linden)和化学系教授蒂莫西·麦克唐纳(Timothy Macdonald)建立制药公司,开发治疗心脏病、糖尿病、关节炎、癌症和动脉粥样硬化等相关腺苷药物,为癌症研究作出重要贡献[14];普林斯顿大学化学系教授爱德华·泰勒(Edward Taylor)最终攻克传统抗癌药物的致命缺陷(抗菌药物在治疗癌症的同时也会破坏健康细胞),合成的叶酸化合物力比泰(Alimta),成为目前全球首个,也是唯一治疗恶性胸膜间皮瘤的药物。[11]191

图2 联邦政府科研资助学科领域变化图(1970—2017年)

(二)知识传播的“养成者”

科研创新与创新人才培养是密不可分的关系,创新人才培养亦是研究型大学孜孜以求的目标。早在20世纪40年代,哈佛大学通识教育改革运动蔚然兴起,研究型大学之广博人才吹拂美国大地。[15]50年代,在苏联卫星危机威胁下,《国防教育法》顺势而出,将“教育”的地位历史性地提升至“国防”的高度,确立联邦政府对高等教育的大规模资助——研究及研究人才培养资助。[16]研究型大学成为美国研究人才培养的重要领地,亦成为联邦资助的关键。80年代后,“创造”成为了国际热词,美国高质量高等教育研究小组也顺势而为发表《投入学习:发挥美国高等教育的潜力》研究报告,大学创新人才的呼声日益高涨。[15]在今天知识经济时代,人才培养更是国家创新力、竞争力的关键,美国研究型大学继续成为国家创新人才培养的主力军。无异乎康奈尔大学前校长查尔斯·韦斯特(Charles West)如此评价道:“研究型大学对国家创新体系最重要的、独一无二的贡献最终在于教育,它使人们理解新兴科技并获得明智地应用科技的创造力、思维方式和技能。”[17]74

得益于研究型大学创新型人才的培养,美国国家创新力持续提升。人才是创新活动的主体,国家发展离不开人才的智慧,当前美国研究型大学已经成为优秀创新人才的输出基地。此番案例不胜枚举,如哈佛大学培养出43位诺贝尔获奖者,46位普利策奖获得者及数十位跨国公司总裁;耶鲁大学培养出18位诺贝尔获奖者及22位普利策奖获得者;等等。[18]与此同时,二战后兴起的美国公立研究型大学承担美国研究型大学85%的本科生及75%的研究生培养任务,培养全美92%的农业学科博士生、近90%的自然资源与保护领域的博士生、60%~80%的计算机与信息科学、工程学、外语与语言学、数学与统计学、物理科学与安全领域的博士生。[3]

(三)知识应用的“关键者”

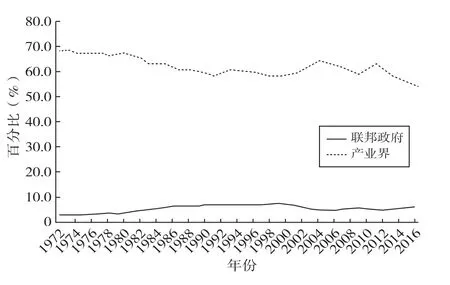

20世纪80年代,面对日、德等新兴工业国在制造业领域的经济挑战,研究型大学承担国家创新使命,知识转化成为提升美国产业科技领导力、重振社会经济发展的政策之要。1980年,美国颁布《拜杜法案》,取消专利限制,给予大学获取联邦资助发明专利权的合法外衣,进一步点燃了美国研究型大学科研之火燎原之势。继《拜杜法案》后,美国先后通过《斯蒂文森·伍德罗科技创新法案》(Stevenson Wydler Technology Innovation Act of 1980)、《经济复苏税法》(Economic Recovery Tax Act of 1981)、《小企业创新研究法案》(Small Business Innovation Research Act of 1982)以及《国家合作研究法案》(National Cooperative Research Act of 1984)等技术转移相关法案,使得美国产学研三螺旋体系不断融合,满足了美国创新力发展所需(图3)。

图3 联邦政府及产业资助学术科研比例图(1972—2016)

在此背景下,研究型大学科研不断成为拉动区域经济、复苏州际繁荣、塑造国家竞争力的关键,诸如大学科技园等知识应用形式不断出现。在借鉴波士顿128号公路、硅谷、北卡罗来纳三角研究园、奥斯汀大学城等四大大学科技园的经验下,20世纪80年代全美大学掀起兴建大学城的浪潮,美国研究型大学及教学型大学都悉数加入了科技园的浪潮中,作为“象牙塔”最后坚守者,约翰·霍普金斯大学也开始如火如荼地建设生物技术园。[19]

以斯坦福大学与硅谷为例,诚如“斯坦福之于硅谷,正如硅谷之于美国”所言,作为美国西海岸学术领头羊及西部学术创新运动先驱,斯坦福大学对硅谷经济发展之贡献最为突出,剖析斯坦福大学“知识”应用之途,便可管窥美国研究型大学“知识”应用之路。二战以来,素有“美利坚梅脯之都”之称的“硅谷”,在“硅谷之父”特曼“产业界若想获得持久且广泛的经济效益,必须仰赖于大学”的理念之下[20],展开广泛的产学合作,成立全球首个大学工业园。硅谷的成功离不开大学知识应用,大学不断助力硅谷,硅谷亦依靠大学研究优势,不断创新科技发明,可以说斯坦福大学之知识应用造就了硅谷的成功:20世纪50年代研究一般电子技术和半导体技术,60年代搞集成电路,70年代是微电子计算机,80年代集成电路和计算机产业继续发展,90年代开始向生物技术、环保技术发展,21世纪又成为全球信息网络产业的心脏。[21]

历经70余年,硅谷实现了从昔日“区域农场果园基地”到“全球科技中心”的转型。2010年硅谷GDP总量更是达到了1万亿美元,其经济规模相当于全球第九大经济体。[22]9-10目前,硅谷已形成以斯坦福大学、加州大学伯克利分校等世界知名大学为依托,以高新技术中小公司群为基础,以思科、英特尔、惠普、苹果等大公司为龙头,融科学、技术、生产为一体的产学创新集群(表2)。据统计,集中于硅谷的22 000多所高新技术企业中,三分之一的企业得益于斯坦福大学。[23]自1939年惠普公司成立以来,斯坦福大学的2 325名教师已经创办了2 454家企业,每年盈利达到2.7万亿美元,累计创造540万个就业机会。[24]与此同时,作为硅谷的知识创新中心,斯坦福大学及后续加入硅谷的加州大学伯克利分校持续不断地为该地区输送最前沿的大学科研成果。

表2 起源于斯坦福大学—硅谷的500强企业目录(部分)

由此,掌握知识革新、技术革命的美国研究型大学在经济增长中引发“蝴蝶效应”。在市场环境和联邦政策的双重推动下,美国已形成多个研究型大学与当地产业结合的产学创新集群,经济效益明显。诸如学术中心波士顿、旧金山、圣地亚哥、费城、休斯顿、西雅图等地区不断掀起美国产学研发浪潮。[25]169-193根据大学技术管理协会(The Association of University Technology Managers)统计显示,2012年,北卡罗来纳大学系统及相关机构为国家经济创造279亿美元的收入,夏威夷大学为当地企业创造36.1亿美元的利润,为州政府贡献1.94亿美元税收,并提供超过2.85万个就业机会。[26]

三、国家创新使命下美国研究型大学创新文化的形成

改革与创新是不变的定律,美国研究型大学所形成的创新文化更是美国永葆创新力、实现持续发展的灵魂。在联邦政府资助、企业投资、民间捐赠等有利环境下,美国研究型大学注重国际合作、关切实际所需、关注尖端前沿,成为既“脚踏实地”又“仰望星空”的创新弄潮儿。

(一)放眼全球,面向国际

经济全球化推动研究型大学的“全球合作”,当前学术国际合作已成为美国研究型大学科研创新的重要途径,跨学科、跨国合作研究为国家创新带来重大突破。如在《自然遗传学》(Nature Genetics)杂志发表一篇关于“蛋白质运输”如何影响阿尔茨海默病发展的论文,便得益于美国及其他国家14个不同学术机构的41位不同学科领域的科研人员的合作研究;在物理学领域,一项有关高能伽玛射线发射的文章有超过250名合作者,研究涉及60余个学术机构。[27]61-74

随着国际合作的广泛深入,论文合著已成为美国研究型大学科研发展的新方向,亦成为衡量大学科研水平的重要表现方式。[28]一方面国际合作有利于学术交流而受到研究型大学普遍青睐,为此国际合著论文数量逐年上升。根据对1955年至2000年间国际上大约1 300万份科学工程学领域(S&E)已发表论文的统计,在172个子研究领域中,美国研究型大学中平均每篇论文的共同发表者从1.9位增加到3.5位;2006年至2016年期间,美国研究型大学合作产出的全球出版物数量从355 041个上升至437 682个,学术论文的国际合作比例从24.9%上升至37.2%(图4)。另一方面,全球化时代世界成为地球村,知识共享成为必然趋势,国际合作更可能带来研究质量和影响力的提高。为此,国际合作在美国研究型大学蔚然成风,其研究成果更不断提升了美国研究型大学的学术国际影响力。如,美国研究型大学在科学工程学领域(S&E)领域合著论文高于1 000次的引用率比独立作者论文高出6.3。[27]61-74

图4 美国研究型大学学术论文合作统计图(2006年和2016年)

(二)关切现实,注重实用

在“实用主义”理念指导原则下,美国研究型大学科研时刻关切国家及社会实际所需,成为国家发展的前哨,不断关注现实,为经济富足、国防安全、医疗健康等国计民生事业提供创新前沿科技支撑。

二战后,随着联邦政策重心转移,大学的国防研究扩展至民用研究,成为联邦政府赢得国际竞争的关键。尤其是,20世纪70年代市场化经济崛起,产学合作的加强进一步推动大学研究民用化趋势。研究型大学在诸如激光及LED技术领域的发现持续改善人类社会生活质量及保障生命健康,不断践行科学提升生活之宗旨。1958年,诺贝尔物理学奖获得者密歇根大学教授查尔斯·汤斯(Charles Townes)首次发现激光技术,广泛应用于眼部外科手术、整容手术、牙齿修复术、肾结石粉碎术等医学领域。与此同时,伊利诺伊大学电气工程系教授基于半导体微型光源发明了LED技术,此后其技术应用涉及汽车制造业、计算机驱动、照明等领域,对社会能源节约及科技改进具有突出贡献。此外,诸如条形码、雷达、晶体管、超导体、功能性运动饮料等技术的应用均得益于研究型大学的民用研究开发。[28]

(三)锐意改革,探索前沿

历经二战的历练,美国研究型大学科研能力获得长足发展,日益关注尖端前沿,在推动美国健康、能源、安全、教育、国防等关键基础研究领域的创新中始终站在学术前沿,且不断秉承学术创新研究之要义,已然成为社会改革与创新的灯塔。

在哈佛大学、斯坦福大学等一流研究型大学的示范下,美国研究型大学纷纷进军尖端前沿科学研究,形成了美国学术研究良好的创新文化生态。哈佛大学作为研究型大学的领头羊,在二战后不久便成立全球尖端的生命科学研究中心,在生物学与分子生物学、遗传学、微生物学、神经生物学、病理学等方面的研究中一直处于国际绝对优势地位;1952年,斯坦福大学率先在斯坦福微波实验室建立了西半球第一个线性医疗加速器,用于癌症患者放射治疗。随后美国研究型大学不断加入国家创新体系,如加州福尼亚大学旧金山分校利用DNA重组技术获取由细菌和酵母生产出的与人体化学相容的胰岛素[11]186-187;明尼苏达大学作为万维网(the World Wide Web)的开发先驱,成功进行全球首例心脏直视手术;宾夕法尼亚大学研究发现了李斯特菌刺激免疫系统;威斯康星大学也首次分离人类胚胎干细胞,开发新的药物来对抗埃博拉病毒及西尼罗河病毒。[29]

四、国际视域下美国研究型大学科研创新力之透析

全球化竞争时代,美国研究型大学创新力已获得世界认同。政府的支持、产业的合作、大学自身的发展,为美国构建大学创新力创造了良好的生态系统。大学科研继承万尼尔·布什所期待的“科学之源”,推动美国乃至全球的整体创新力。恰如旧金山大学校长Susan Desmond-Hellmann所言:“我们政府、大学和工业界的创新研究合作伙伴关系受世界嫉妒,它使得美国在诸如生物技术、电信和信息技术等知识密集型领域获得领先优势的核心,并诞生了Genentech,Cisco Systems以及Google等知名企业……”[19]2017年路透社依据专利数与学术论文发文与引用频率等十个指标发布“最具创新力的大学”排名,排名前十位的大学中美国大学便占八席之多(见表3)。

表3 2017年世界十大最具创新力的大学

论文(出版物)的国际引用率是衡量大学科研水平的重要指标,美国研究型大学在此的卓越表现向世人宣告了美国研究型大学学术创新的优势。2004年至2014年间,在科学工程领域(S&E)科技出版物被引次数前1%的国际比较中,美国遥遥领先(图5)。另据美国科学委员会(NSB)的研究统计,2004年至2014年十年间,美国研究出版物的世界引用率从47.0%跃升至55.7%。其科学工程技术的论文引用率在2014年比全球平均引用次数高出42%。[12]据此,进一步证明美国研究型大学在全球竞争中表现卓越,同时奠定了其在美国科学发展和国家创新中的核心位置。

图5 2004—2014年科技出版物被引前1%国际比较曲线图

五、余论

二战以来,美国研究型大学的科研事业在联邦科技政策推动下蓬勃发展,国家创新力不断形成,创新文化不断发展。美国研究型大学已经成为了美国国家事业的“关键先生”,其研究范围涉及美国国防、卫生、能源、环境、安全等领域,成就了美国在世界经济、军事、文化等诸多领域的卓越创造力,繁荣了美国经济。与此同时,雄厚的国家资本反哺美国研究型大学教学与科研,持续推动大学前沿基础研究发展及顶尖科研人才的培养,塑造了大学科研在国家创新、社会技术进步中无可取代的角色。尤其是,20世纪70年代以来,学术资本主义的出现进一步深化研究型大学在美国社会中的引擎作用,美国研究型大学不断超越,成为知识创新的“引擎者”、知识传播的“养成者”、知识应用的“关键者”,支持美国赢得经济、政治、国防、卫生等诸多领域的国际竞争。

美国联邦大学资助发展模式何如,可否复制?这种论断过于简单,亦过于武断。一者美国的成功缘由特定的社会背景,如得天独厚的地理环境、与生俱来的自由氛围、二战的爆发等,且美国研究型大学很大程度是由战争这个极具讽刺的事件撬动的。所以美国模式无法脱离固有土壤,复制、移植到他乡。二者美国研究型大学的成功仍然无法掩饰其存在的困境与危机。在不断卷入政治与经济的事务中,美国研究型大学科研自由要义及独立之精神不断受到侵蚀,在如何获取外部资金与保持机构固有使命之间的平衡中挣扎。[26]169-1932010年美国国家科学院(National Academy of Sciences)在报告《研究型大学和美国的未来:确保国家繁荣和安全的十大突破性行动》中肯定并强调美国研究型大学正面临诸多严峻考验,诸如大学财政状况日趋萎缩、教学质量摇摇欲坠、基础研究处境尴尬、国际同行的竞争日益激烈、学术过度资本化等一系列挑战。知识经济时代世界趋同性明显,每个国家都能从其他许多国家中习得许多。[32]2求学于欧美,并非在于简单的模仿与移植,而应当“拨云见日”,挖掘其成功背后的机制与“机智”。