论高空抛物责任之废除

刘晓霞,王振宇

近年来高空抛物致损案件频频见诸媒体报道,引起公众的高度关注。在为高空抛物的受害者感到痛心的同时,因高空坠物致伤致损的责任承担问题,在社会各界引发热烈的争论。《侵权责任法》颁布实施前,法院裁判此类案件缺乏统一标准,曾出现过截然不同的裁判结果。“高空抛物第一案”中,法院依据“《民法通则》第119条侵害生命健康权的民事责任以及第134条承担民事责任的方式,同时依据过错推定的归责原则”,[注]《“高空坠物第一案”郝跃:被烟灰缸砸坏的人生》,载《北方法制报》2018年1月23日第7版。判决由可能加害人对受害人进行赔偿。该案直接推动了《侵权责任法》第87条关于高空抛物责任的立法:不明抛掷物、坠落物致人损害,不能证明自己非加害人的则应给予受害人补偿,学理上称之为“高空抛物责任”。此后类似案件的处理方式基本遵循由受害人证明高空抛物致损事实而可能加害人承担补偿责任的思路。

学者对高空抛物责任褒贬不一:或认为此规则意在填补被侵权人的损失,有利于实现公平正义,有利于维护社会秩序。[注]参见王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法释义》,法律出版社2010版,第430、431页。或认为此规则有违法理学最起码和最初级的常识性原理,为滥罚无辜的枉法裁判提供了法律依据。[注]梁剑兵:《为什么说“高空抛物连坐”是恶法》,载《法治论丛》2010年第2期。法谚有云,法律的生命在于实践,高空抛物责任的善恶之争亦当通过检验其实践状况加以评判。那么,《侵权责任法》实施以来该规定的适用效果究竟如何?理论上对于该规定的质疑能否通过对其适用状况的考察而得以消除?未来民法典侵权责任编中有无必要沿袭该规定?[注]已公布的“民法典分编草案(征求意见稿)”第1030条,则是完全照搬了《侵权责任法》中 “高空抛物责任”的规定。本文将首先通过案例实证的方式对高空抛物责任的适用情况进行考察,分析其适用的法律效果和社会效果;其后就高空抛物责任适用效果结合法理进行剖析,并反思理论上对其性质的争议;最后重新审视高空抛物责任,并不揣谫陋就民法典侵权责任编中应否继续规定之提出拙见。

一、高空抛物案件基本状况

(一)案件选择和数据来源

在“北大法宝”案例数据库中以“案由:不明抛掷物、坠落物损害责任纠纷”进行主题检索获得案件117件,包含9件以调解方式结案或法院认为有不宜在互联网公布情形的案件,5件申请执行裁定的案件,4件申请再审或裁定再审的案件和2件重复的案件,一审、二审程序作出裁判的案件97件。在“中国裁判文书网”数据库中以“案由:不明抛掷物、坠落物损害责任纠纷”进行检索获得案件142件,包含6件申请再审或审判监督、再审的案件,11件重复的案件,一审、二审程序作出裁判的案件125件。[注]笔者对两大权威案例数据库进行检索,以尽可能保证案例的全面性。最后检索日期:2018/4/10。

将两个数据库中作出裁判的案件汇总,排除其中重复部分后得到案件151件。为尽可能地反映客观事实,笔者选择2011年—2017年7年间的141件案件作为分析样本,其中判决76件、裁定65件。值得注意的是,在以“不明抛掷物、坠落物责任纠纷案件”为案由的裁判中,存在相当数量徒有高空抛物之外观但并未援引其规定裁判的案件,因而需要进一步甄别。笔者再次对141件案件进行实质筛选,对其中判决依据为《侵权责任法》第87条,裁定中侵权人不明的案件进行统计,最终结果是判决50件,裁定45件。这95件裁判文书构成研究的基本数据样本和案例来源。

(二)案件的时空分布状况

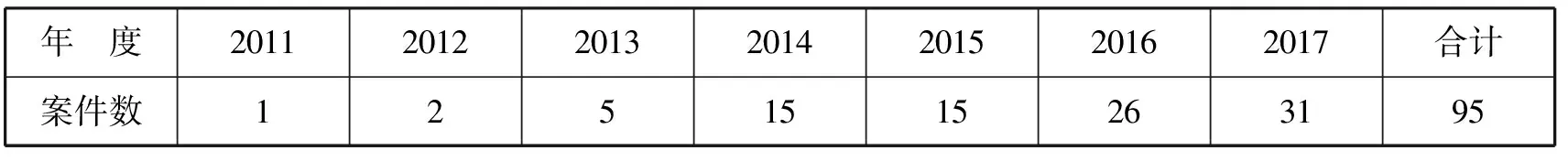

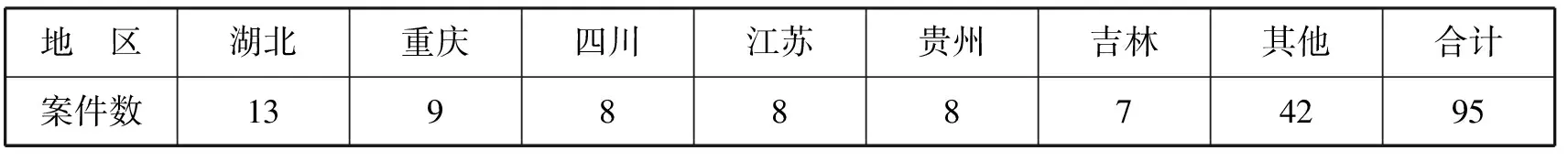

从时间分布看,高空抛物案件呈现迅速增长的趋势(表1):2011年的案件数量为1件,而到2017年却攀升至31件,其间案件的年平均增长率达到76%左右。造成这种情况的原因在于城市化的推进使得人口密度和楼层高度迅速上升,而国民综合素质的提升与经济发展水平不相适应,疏于管理甚至随意抛掷物品的行为依然严重;《侵权责任法》的颁行和相关案件的裁判结果为高空抛物案件的裁判提供依据和指引,受害者寻求权利的救济变得有法可依。从空间分布来看,高空抛物发生频率最高的省份依次是(表2):湖北、重庆、江苏、吉林、浙江、四川等地区。案件发生存在“大集中小分散”的特点,在大城市的发生较为集中而其他地区的发生则比较分散,以湖北为例,期间发生高空抛物案件13件,其中武汉市10件,黄石市2件,恩施市辖下宣恩县1件。总体而言,高空抛物案件的发生与经济发展状况和人口密集程度成正相关,经济发展较好、人口数量密集的地区高空抛物发生的频率相对较高。

表1 案件时间分布

表2 案件地域分布

表3 案件审级分布

(三)审级分布和裁判结果

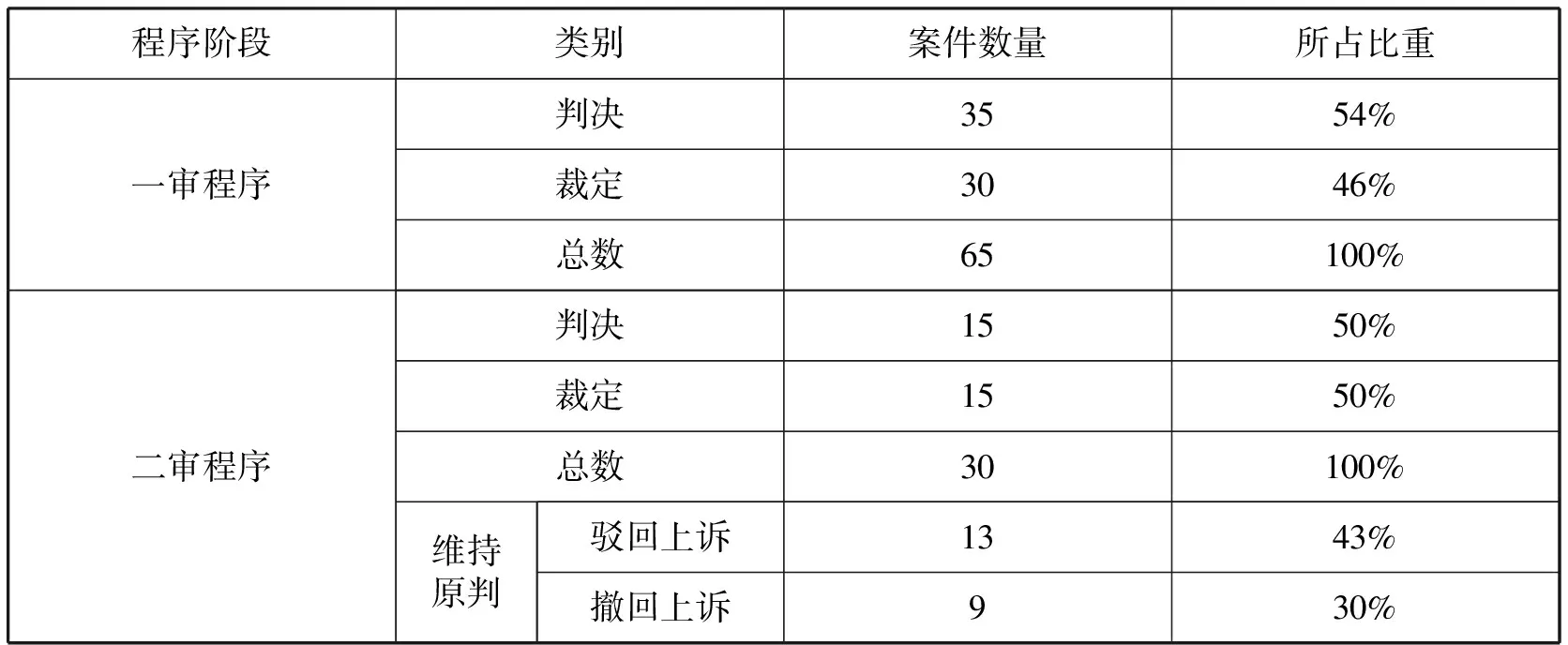

从数据样本的审级分布看(表3),一审案件共计65件,约占案件总数的68.4%,其中判决35件,裁定30件;二审案件共计30件,约占案件总数的31.6%。其中判决15件,裁定15件。一审判决方面,法院支持原告诉讼请求6件,部分支持原告的诉讼请求26件,驳回原告诉讼请求3件,比率分别达到17.1%、74.3%和8.6%。在12件财产损失案件中,被驳回2件,部分支持原告诉求4件,支持原告诉求6件;与之相对,人身损害案件23件中,被驳回1件,部分支持原告诉求22件,可见:由于财产损失相对确定、案情明确,诉求获得法院支持是大概率事件;而人身损害损失短时间难以确定、诉求繁多,法院在裁判时不得不考虑平衡双方利益,原告诉求获得法院部分支持是大概率事件。总之,高空抛物案件受害人的诉讼请求会在较大程度上得到法院的支持。

上诉案件(包括判决和裁定)的数量共计30件,而作出的一审判决的数量为35件,驳回起诉3件,上诉率[注]即上诉案件接案量与一审裁判(主要是判决)数量的比值,参见艾佳慧:《制度环境、诉讼策略与民事上诉率变迁——理论模型与初步检验》,载《法制与社会发展》2017年第5期。达到78.9%之多。[注]对此数据加以验证,裁判文书网上“案由:不明抛掷物、坠落物责任纠纷”的一审判决为46件(无符合上诉条件的裁定),二审的判决、裁定为共计38件,按照前引计算方式上诉率达到82.6%。排除存在的误差,高空抛物案件上诉率之高仍出乎意料,[注]依据《中国法律年鉴》的数据,期间我国上诉率维持在略低于30%的水平。参见前引[6]文。二审程序方面,驳回上诉维持原判的案件13件,占二审案件的43%;撤回上诉的案件9件,占二审案件的30%,易言之,实质上维持原审判决的案件22件,占上诉案件的73%。这表明高空抛物案件中被告能够举证成功的难度较大,法院多会维持原判。维持原判的高比率在一定程度上降低了上诉率,否则有理由相信上诉率会更高。

二、高空抛物责任适用之困境

高空抛物责任的确立为司法机关处理此类案件提供了原则性的思路,但是由于缺乏具体的可操作性而在司法实践中遭遇瓶颈,[注]李妍:《反思高空抛物致害责任》,载《社会科学家》2015年第11期。首当其冲的便是高空抛物案件的上诉率高,裁判结果执行难的问题,此外法院在适用高空抛物责任裁判过程中常会在对法律条文内涵、外延,适用顺序的理解,或者是同相近规定的区分上产生歧见。接下来以案例实证中较典型的几个问题为例进行论述。

(一)上诉率高和执行难问题突出

从案例实证中反映出的居高不下的上诉率和维持原判率的情况来看,高空抛物责任面临的问题不可谓不严重。就适用效果而言,最为明显的表现是上诉率始终维持在较高水平,并且随着高空抛物案件数量的持续上升,长期处于高上诉率将有可能成为社会发展的不稳定因素。引发被告频繁上诉的主要原因在于:在现代社会,自己责任应当是法制遵循的基本规则,而居住在高层建筑并非任何意义上的过错,业主没有义务(事实上也没有能力)择善邻而处;按照高空抛物责任的逻辑,但凡当有案件无法侦破时,岂不是都可判决居住在该片区的居民承担责任,由全体居民共同“补偿”?尽管法律作出了明确的规定,并且条文中以“补偿”取代“赔偿”,把原本的过错责任转变成损失分担,但这对那些无辜者来说不过是毫无意义的文字游戏。[注]参见《法院判决不是“高空坠物案”的句号》,来源:http://www.xinhuanet.com//comments/2016-12/15/c_1120120448.htm;《重庆高空抛物案负效应需要再反思》,来源:http://news.ifeng.com/a/20150210/43142479_0.shtml。可见,高上诉率之根源与其归咎于一审法院在审判过程中存在瑕疵,毋宁说是判决所依据的法律本身难以令当事人信服。此外,高上诉率引发的连锁效应更为严峻,判决执行难在高空抛物案件中由来已久。典型者如 “重庆烟灰缸案”中,判决后的十余年间伤者所获执行款尚不足以弥补提起诉讼的成本。牵涉主体众多则进一步加剧执行难度。 “天降奶瓶案”中,四百余户居民中少数愿赔偿的业主并非赞同法院判决而是因数额不大选择息事宁人,希冀绝大多数缺席判决的居民自觉落实法院判决恐难以实现。[注]同前引《法院判决不是“高空坠物案”的句号》。侵权法是权利的救济法,而当裁判结果无法落实时(或落实不到位),受害人的权利长期得不到救济(或救济不充分),所谓的权利救济也只能变成一纸空文。因此,可以说高空抛物责任于案件双方均有不利,此种权利救济的思路显然是扎进了“死胡同”,不仅如此,从法律适用的过程看,高空抛物责任亦有值得商榷之处。

(二)高空抛物与共同危险行为的混淆

共同危险行为是指二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为,其中一人或者数人的行为实际造成他人损害,但不能确定该人是谁,故而由全体行为人承担连带责任的情形。[注]程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015版,第359页。共同危险行为与高空抛物在外观上颇存相似之处,尤其是在高空抛物之具体侵权人不明的情况下往往都是由数人承担责任,因此可能造成误认,但二者在理论上的区分也泾渭分明,前者由无意思联络的数行为之一造成,后者则是纯粹的单个行为所致。实践中常有法院在共同危险行为和高空抛物的责任认定上产生混淆。例如在“周某某等与冯某某等不明抛掷物损害责任纠纷案”中,[注]文书案号:(2014)渝四中法民终字第00453号。法院查明,原告周某某的人身损害是被告龚某某、冯某某在玩耍时均向楼下投掷石头所导致,只是无法确定究竟谁为具体加害人。被告龚某某、冯某某显然是实施了共同危险行为,按照法律规定应当向原告周某某承担连带赔偿责任。但当事人双方引起争讼后,一审法院认定原告应当获得赔偿,故援引《侵权责任法》第87条认为应由可能加害的龚某某和冯某某承担补偿责任。当事人不服提起上诉,二审法院在确认共同危险行为存在的同时坚持依据高空抛物责任规则进行裁判。法院认为龚某某不能证明实际加害人,又不能证明自己确非加害人,因此判令其承担补偿责任。对于共同危险行为的免责事由,理论上有不同的观点,王利明教授认为只有共同危险行为人证明谁才是真正的加害人才能免责,程啸教授则认为应当允许共同危险行为人通过证明自己的行为与损害结果之间没有因果关系而免责,[注]同前引[12],第370页。但无论采取何种标准,其证明的前提都在于承认共同危险行为。本案二审法院认为因不够成共同危险行为的免责事由而不能免责,那么二人的共同危险行为就应当得到确认,只需援引《侵权责任法》第10条的连带赔偿责任即可,而无需画蛇添足将案件引入高空抛物补偿责任下加以解决。

(三)高空抛物责任适用的泛化趋势

如果说高空抛物与近似行为难以判定时,法院倾向于援引前者作为裁判基础尚可商榷,那么无论是当事人还是法院动辄以高空抛物责任来理解和处理相关案件的情况就值得反思。《侵权责任法》第87条规定之内容表明其是特别条款,是权利救济的最后防线,但在实践中,不论是法院还是案件当事人,都有将此规定泛化为一般条款的趋势。首先,以“不明抛掷物、坠落物损害责任纠纷”案由指代泛因投掷物、坠落物而造成的侵权,完全忽视此规定的立法意图。有的法院在侵权人明确的情况下认定为不明抛坠落物纠纷,援引第85条进行裁判;[注]文书案号:(2016)渝0118民初6569号;(2014)鄂十堰中民四终字第00600号;(2017)闽0403民初141号。尽管只是形式缺乏严谨而在适用法律方面无可指摘,但不加区分的做法却传达出高空抛物责任一般化的倾向。再如,在可以确定具体侵权人的情况下,经法院释明,原告坚持依据侵权法上不明抛掷物、坠落物损害责任的规定进行诉讼,要求十数被告承担责任。[注]文书案号:(2016)湘1025民初486号。可见此项规则客观上起到了鼓励受害人起诉的效果。其次,法院裁判中对此项条款的适用表现出某种优先性,常有疏于或者怠于区分而越过其他规定径直选用第87条规定进行裁判。例如,原告因被告雇主的雇工(亦为被告)抛掷装修废料受伤的当依《侵权责任法》第35条劳务关系中雇工致他人损害的由雇主承担责任,但法院认为雇主事发时不在楼内不承担责任,在不能确定具体侵权人的前提下,两名雇工均为可能的加害人,故而判决两名雇工进行补偿。[注]文书案号:(2011)江民一初字第97号,类似的案件还有(2015)呼民初字第1507号。最后,受害者为提高获得赔偿的概率而普遍将高空抛物责任作为请求权基础。前述实证数据表明高空抛物案件的诉求获得法院或多或少的支持是大概率事件,在实践中将高空抛物责任泛化适用的情况也就大量存在。例如,高空抛物案件中原告请求的损害赔偿与被抛掷物砸伤之间明显缺乏关联性;[注]文书案号:(2015)浦民初字第01560号。原告在不能证明损失确系高空抛物引发的火灾导致的情况下提起高空抛物损害赔偿之诉;[注]文书案号:(2017)皖18民终830号。原告将所有的楼层住户起诉到法院,其中包括事故发生之后才领取钥匙入住的居民。[注]文书案号:(2017)鲁09民终941号。这些案件都说明,以损失分担为内容的高空抛物责任在当下的司法实践中存在被泛化适用的趋势。

(四)高空抛物责任扩张包容精神损失赔偿

依高空抛物责任之性质本无法包容精神损害赔偿,但司法实践中却存在侵权人不明的高空抛物案件同时判令承担精神损害赔偿的情况。《侵权责任法》第22条规定被侵权人因侵权行为造成严重精神损害的,可以要求精神损害赔偿。依此规定,精神损失赔偿的前提首先在于当事人存在侵权行为,如果侵权行为不存在,就当然不能主张精神损害赔偿。这种立场在第24条“公平责任”中也得到确认,对于损害发生均无过错的则由双方分担损失。在适用损失分担规则时,因双方对于损害的发生皆无过错可言,就不宜支持精神损害赔偿的请求。抛掷物致害责任的责任性质是补偿责任,事实上属于双方对损失的合理分担,法院通常不应支持精神损害抚慰金的诉讼请求。[注]北大法宝:江苏省高级人民法院民事审判第一庭侵权损害赔偿案件审理指南(2011年)【法宝引证码】CLI.13.835452。但在审判过程中对于法院是否支持精神损害赔偿请求的态度则迥然不同:有的法院依照上述规定及法理,认为精神损害赔偿金等间接损失不在案件核算的补偿范围。[注]文书案号:(2017)陕01民终4620号。如在“陈涛诉王平等不明抛掷物、坠落物损害责任纠纷案”中法院认为精神损害抚慰金是填补和抚慰受害人精神上遭受的损害,不宜纳入补偿责任的范围。对原告主张精神损害抚慰金的请求不予支持。[注]文书案号:(2013)锦江民初字第190号。但也有的法院依据《侵权责任法》第22条的规定,原告受伤已构成伤残,给其精神造成伤害,原告主张精神损害抚慰金符合法律规定,在判决中综合考虑各方情况将精神损害赔偿纳入补偿的范围。与其他损失合并计算,由可能加害人予以按份补偿。[注]文书案号:(2013)广利州民初字第2645号。严格遵循法理和法律规定来讲,补偿责任与精神损害赔偿是不能共存的,高空抛物责任的“补偿属性”从根本上排除了其包容精神损害赔偿的可能,但是司法实践中却出现大量既适用补偿责任的规定同时又支持精神损害赔偿的案件,一方面证明部分法院在判决时潜意识所坚持的“有罪推定”立场,另一方面则表明高空抛物责任规则对侵权法体系的破坏。质言之,如果坚持高空抛物责任属于公平责任之一种,就没有理由支持精神损害赔偿的请求;反过来,如果继续支持精神损害赔偿请求,只能说理论上对高空抛物责任性质的认定存在问题。

三、高空抛物责任正当性理论基础之追问

高空抛物责任在司法适用过程中存在诸多问题,因此有必要就其正当性进行追问。对于高空抛物责任的依据,理论上围绕“济弱扶困”、“预防成本”、“实务困境”等层面展开激烈争论,[注]参见高圣平主编:《中华人民共和国侵权责任法立法争点、立法例和经典案例》,北京大学出版社2010年版,第467页。相较之下法院对高空抛物责任正当性的说理则更为集中,主要是三个方面:弱者保护、损失分担和风险防范。

保护弱者权益是朴素的正义观在现实生活中的反映。法院认为,高空抛物责任规定以保护弱者为基础,明确不能查明具体侵权人时的纠纷解决方式,避免受害人自行承担损害,从而维护司法实践的正当性与权威性。[注]文书案号:(2013)义民初字第1032号。高空抛物案件的受害人本身相对于众多可能的加害人就处于弱势地位,若再课以其证明具体侵权人之责,对受害人而言无疑是雪上加霜,[注]文书案号:(2014)汇民初字第1748号。故高空抛物责任属于对弱者的特殊保护。[注]文书案号:(2015)渝五中法少民终字第07048号。然而“经常把强者和弱者的概念引入到侵权法领域是不正确的”[注]杨立新、张新宝、姚辉著:《侵权法三人谈》,法律出版社2007年版,第127页。,更何况这种区分是建立在责任划分基础上的,本身就属于一定的价值判断。“弱者”是一个集体概念,侧重描述因体能、经济、智能等因素的贫困而在社会交往中处于劣势地位的一定群体,[注]毛瑞兆、王丽丽:《论民法中的保护弱者理念》,载《山西大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。例如幼童之于青年、残疾之于健全、雇员之于雇主、消费者之于商家等,通过对劣势群体的特殊保护实现社会交往过程中的实质平等,法律保护弱者权利的正当性即来源于此。对于弱势群体对的保护常常是通过赋予其特别权利或对其行为进行特别规定来实现的,而绝非依靠压缩对方当事人的权利或强行赋予其义务。保护弱者的观点认为加害人非利用强势地位不得对受害人权利实施侵犯,而在侵权法中的侵权人、受害人地位与强者、弱者的区分并不一一对应,加害人未必强势而受害人也未必弱势。法院对于举证责任的分配方式并不表明当事人的地位,而是出于对举证的难易程度的考量在当事人之间进行的合理分配。

损失分担是裁判中论证高空抛物责任规则正当性的高频理由。在法院看来,高空抛物责任规定目的在于分担受害人损失,是特殊情形下相对合理的分摊风险的方法,[注]文书案号:(2013)义民初字第1032号;(2014)汇民初字第1748号;(2015)七民初字第11091号;(2015)渝五中法少民终字第07048号;(2016)鄂01民终3752号;(2017)川15民终1877号。然而损失分担的做法常常会把我们引入功利主义所提倡的“最大幸福原理”的困惑。私法的精神在于民事主体的平等,不宜过多着眼于个体的经济、社会地位进行过度的利益再分配。[注]李霞:《高空抛物致人损害的法律救济——以〈侵权责任法〉第87条为中心》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2011年第1期。为维护个体权益,采用连坐担责方式,从集体主义之角度进行损失分担的同时也显示私权可轻易侵犯的迹象。同时,法院不能基于对受害人的怜悯形成预判,任何第三者都会站在受害者的立场考虑问题,但法律面前人人平等,法律判决应以公正为准则,不能作为帮助受害人的经济手段[注]文书案号:(2016)鄂01民终3752号。——这不是法律所能解决的问题,应通过其他途径加以实现。其次,侵权责任法是救济法,除填补损害的积极功能外,还有在权利救济和一般自由之间寻求平衡的消极功能,也即对自由的保护。高空抛物责任为救济受害人的个别权利而牺牲更多数人普遍自由的做法得不偿失。最后,任何社会都不是有损害就有救济。有些损害是没有救济的,有些是通过购买保险来分担的,有些损害是需要找到加害人,加害人有过错,加害行为和损害有因果关系才能得到救济的,这就是侵权法的救济。因此,有损害就有救济的观点是错误的,尽管在多数人看来不可思议,但从法律的规范性上而言事实就是如此。[注]同前引[29],第134、135页。

风险防范主要着眼于警示建筑物使用人或管理人尽到合理使用、妥善管理的义务。法院认为,要求可能加害人予以补偿的规定能够警示建筑物使用人加强防范意识和安全管理,积极履行对建筑物及相关物品的保管义务,避免因疏忽大意或管理不到位造成危险行为和危险后果。[注]文书案号:(2013)义民初字第1032号;(2014)汇民初字第1748号;(2015)七民初字第11091号;(2015)渝五中法少民终字第07048号。法经济学试图通过比较社会成本为高空抛物责任构造合理性,认为其能够有效地减少高空抛物行为,是现有条件下最具效率的制度安排。[注]吴煦、逯笑微:《高空抛物责任承担的经济学分析——由可能加害人实施补偿的合理性》,载《江西财经大学学报》2010年第5期。不过从预防成本角度说,住户或使用人预防损害的成本未必低于被害人。[注]谢哲胜:《高空建筑坠落物致人损害责任》,载《月旦民商法研究——侵权行为法之立法趋势》,清华大学出版社2006年版,第177页。以汉德公式为分析模型,由于高空抛物案件是个别人的行为所致,其他人对损害发生无法控制,也就无过失可言,因而不存在要求他们采取预防措施的理由,法律不可能要求所有人时刻互相监督。由于避免事故的成本无法估计,也就不能确定损害赔偿与事故避免成本之间孰高孰低。[注]关涛:《对高层建筑坠落物致害案件中集体归责问题的研究》,载《月旦民商法研究——侵权行为法之立法趋势》,清华大学出版社2006年版,第159、160页。从法律适用效果看,警示预防没有起到预计降低危险发生的效果,《侵权责任法》实施以来高空抛物案件的发生频率逐年上升,可见通过高空抛物责任警示预防的成效有限,何况案件本身就具有警示意义:建筑物的所有人或管理人为防止自己的物件或行为致损而提高注意义务是理所当然,并非是要求他们承担补偿责任才能起到效果,反过来说,由于高空抛物是个别人的行为,多数人有可能因此陷入承担补偿责任与警示预防义务间的恶性循环:承担责任意味着达到法律所意图达到的警示预防的效果,法律轻信能够避免此类案件再发生,而案件的发生实际与多数人无关,故再次发生高空抛物事件并再次承担补偿责任、接受警示预防教育的可能性依然存在。总之,承担高空抛物补偿责任与警示预防效果之间并不存在直接的因果关系。

无论是弱者保护、损失分担还是风险防范,都无法证成高空抛物责任的理论基础,而此三项理由都是围绕着高空抛物责任的性质展开的,因此对高空抛物责任正当性的讨论需要在此基础上进一步对其性质加以辨析。

四、高空抛物责任的性质及影响

高空抛物责任的性质究竟为何在学理上饱受争议,主流观点认为其属于公平责任的范畴:[注]当前学界通说认为高空抛物责任属于“公平责任”的范畴,除部分学者主张的“道义补偿责任”外,尚有“无过错责任”的说法:法律之所以确立无过错责任,就是为了在受害人无法得到任何赔偿的情况下,通过法定的关联人给予受害人一定经济上补偿,进而平衡社会利益、促进社会和谐稳定。来源:http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0117/c1003-29769700.html如王利明教授从文义解释的角度出发,认为可能加害人承担的是补偿责任。凡是适用公平责任的地方,在侵权责任法里面通常用的是“补偿”二字,不是赔偿,补偿显然不同于赔偿。只要出现了补偿两个字,那就可能是公平责任,这是很特殊的情况,[注]王利明:《〈侵权责任法〉的中国特色解读》,载《法学杂志》2010年第2期;同前引[12],第645页。马俊驹、余延满二教授也认同此观点。[注]参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2010版,第1094页。然而决定事物本质的并不在于如何表述,事实上无论是从规范结构、逻辑推演还是实务操作的层面来看,将高空抛物责任定位为过错推定责任的依据远比公平责任更加充分,也更加符合立法原旨。

首先,根据《侵权责任法》第6条的规定,法律推定行为人有过错,行为人不能推翻此种推定的就应承担侵权责任,这就是过错推定责任形式。高空抛物责任规定不能查明具体侵权人时,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害人给予补偿,通过反向解释得出的结论是:不能证明不是侵权人的就应当推定为是侵权人,这和法律规定的过错推定责任别无二致。即便是法律推定,侵权人亦当承担赔偿责任,而高空抛物责任推定的侵权人承担补偿责任于法于理都说不通。立法者为易于社会公众接受,采纳相对温和的提法,将其称为“补偿”。其次,通说认为在高空抛掷物侵权的情况下,数个行为人都有可能造成损害,但是不能确定谁是真正的行为人,法律从公平正义和保护受害人的角度出发,推定每个人的行为与损害之间都具有因果关系。[注]王利明:《抛掷物致人损害的责任》,载《政法论坛》2006年第6期。但由于加害人不明,这种推定实际上相当于数个物件致损推定过错责任的集合,在不确定具体侵权人的情况下推定所有可能加害人都与损害事实存在因果关系,其处理方式与共同危险行为一致,并且可能的加害人承担的终局性责任都是按份责任,既如此,所有可能加害人承担的责任性质就与公平责任中的补偿责任不相符合,而应是赔偿责任。最后,依据《侵权责任法》第24条的规定,公平责任的承担方式是由双方合理分担,但从实践中对于补偿数额的判定来看,为数不少的法院是以补偿之名行赔偿之实。[注]文书案号:(2011)江民一初字第97号;(2014)渝一中法民终字第05498号;(2012)浦民一(民)初字第3623号;(2013)广利州民初字第2645号;(2013)台民初字第2771号等。尽管法院在裁判结果中上使用补偿的说法,但是补偿的数额显然不是无论多少,至少要拿出一些,[注]参见前引[40]王利明文。而是只要受害人能够举证证明并经法院认可的损失,基本上都被纳入到了“补偿”范围,由可能加害人共同承担。可见高空抛物责任中的“补偿”和公平责任中的补偿其实大不一样,其实质应理解为对损失的按份赔偿而非合理补偿。

王竹教授对公平责任进行类型化分析后认为高空抛物责任不属于任何一类公平责任,其性质当属道义补偿责任,只是法律将这种道德责任法定化了。[注]参见王竹:《侵权责任法疑难问题专题研究》,中国人民大学出版社2012版,第239页。此种观点的积极意义在于否定了高空抛物责任公平责任属性的学理定位,有助于从根本上认识和把握该原则。但考虑到高空抛物责任在学理上引发的激烈争论,特别是在司法实践中的运行举步维艰,如欲证成该观点,势必需要充分衡量道德责任法定化的必要性和依据,则必然导致立法者背负沉重的论证负担。

因此笔者认为《侵权责任法》第87条规定的“高空抛物责任”实质上应属于过错推定责任。将高空抛物责任定位为公平责任的做法在理论和实践中都带来不良影响,这种名为补偿、实为赔偿的模式,将过错推定责任包装成公平责任,造成法律适用的困境和体系的混乱;以过错推定责任的形式苛责无辜导致的非正义性则引发民众的强烈抵触,最终表现为裁判结果执行难。抛开适用中的艰难处境,如果说高空抛物责任的公平责任属性外衣尚为其存在留有余地的话,其公平责任性质之证伪则令其完全丧失了继续存在于民法典中的理论基础。从公平正义与法典体系化的角度而言,民法典侵权责任编不应再沿用高空抛物责任。

总之,从案例实证的结果和过程来看,数年来的实践证明高空抛物责任的实施效果令人遗憾——高空抛物责任之下,法院困于裁判、难于执行:受害人的损失得不到充分救济,精神上亦耿耿于怀;承担补偿责任的可能加害人倍感无辜、频频上诉;进而导致依法作出的裁判结果难以得到双方当事人认同,执行过程困难重重。而从理论观之,高空抛物责任可谓名不符实,强制赋予其公平责任的内容以论证其合理性的做法难以成立,反倒与其过错推定责任的实质产生严重龃龉,由此引发在适用中存在的诸多问题。故而笔者同样认为,高空抛物责任的困境源于本身规定的非正义性,其超越了侵权责任法的一般原则,体现不出侵权责任法应有的任何功能,[注]韩强:《论抛掷物、坠落物致损责任的限制适用——〈侵权责任法〉第87条的困境及其破解》,载《法律科学》2014年第2期。应考虑予以废除。

五、高空抛物责任的替代措施

由侵权法来调整高空抛物事件并非就是行之有效的方式。为妥善应对日益严峻的高空抛物现象,民法典不宜继续沿袭“集体主义”和“法律万能主义”的思维方式,而应当在权利救济和自由保障之间谋求平衡,将法律不能解决的问题交由其他手段解决。商业保险的发展和社会救助体系的完善则为解决高空抛物的责任承担问题提供了现实可能性。

(一)高空抛物损害责任保险

从已有的经验看,高空抛物案件中可以作为投保主体的包括受害人自身、物业管理机构和政府部门及企事业单位。个人的意外险在保险行业中较为普遍,但在当前的保险深度下寄希望于实现“一人一保”的可行性不高,[注]保险深度是指保费收入占国内生产总值的比例,反映一个国家的保险业在整个国民经济中的地位。截止2015年底,全球保险深度为6.2%,美国、日本、英国和法国2014年的保险深度分别为7.3%、10.8%、10.6%、9.1%,而我国的保险深度在2015年仅为3.59%,差距明显,表明我国保险业对国民经济相关领域的覆盖程度较低,保险业务的发展相对滞后。参见李忠献:《2015年中国保险深度为3.59%》,载《中国保险报》2016年03月03日第5版。特别是在保险业发展较为落后的地区,通过个人投保弥补高空抛物损失的模式难以实行。即便在理论上可能实现,通过个人的意外险来分散损害的成本也无疑过大。其二,高空抛物案件多发生在社区,那么可以考虑由建筑物的所有人或管理人来购买高空抛物责任保险。这种保险应当是强制性的,其保费来源于对购房款或物业费用的提取;政府部门、企事业单位所有、管理的建筑物则由其投保。此种方式较于个人投保不需要全员覆盖也能获得救济,不过就高空抛物案件数量与社区数量的比率可知成本依然过高,鉴于高空抛物 “大集中小分散”的特点,对于发生频率较高的地区,采取这种方式或是可行的。其三,由区划内的地方政府作为投保主体投保公众责任险,作为辖区内高空抛物致损的救济方式。[注]文书案号:(2017)鄂01民终2469号。政府作为唯一的投保主体,对应的受益人的涵盖面很广,因此较上述两种方式而言成本较低,效率则高,此种方式适合于高空抛物案件发生频率较低的地区。在高空抛物案件发生后,符合条件的情况下应当由保险公司先行赔付,保险公司赔付后可以向确定的具体侵权人追偿,这样做的好处是:受害人的损失可以在第一时间获得相应的弥补,特别是在人身损害案件中尤为关键。[注]相比之下,侵权法的救济经常是不充分、比较迟延的。参见胡伟强:《〈侵权责任法〉中公平责任的适用——一个法经济学的解释》,载《清华法学》2010年第5期。不论目前的高空抛物责任救济方式,还是笔者主张的社会救济方式,对于受害者的救济往往是不充分的。但社会救济的优点在于及时弥补受害者的损失,降低因救济的迟延造成损害加重的可能性。“高空抛物第一案”发生在2000年5月11日,直到现在都没有完全执行到位,参见《惩治高空抛物不能首选“共同赔偿”》,载《北京青年报》2018年03月22日A02版。此外,上述三种方式并不排斥,不同保险方式的结合使受害人获得救济的概率大大提高,例如特定地区,在物业机构已经投保的情况下,政府部门也可以再次投保,保险事故发生时受害人就可以获得更加充分的救济。

(二)高空抛物损害救济基金

在高空抛物导致的人身损害案件中,多数受害人会请求精神损害赔偿。侵权法中凡为补偿者皆为公平责任,公平责任讲求损害分担,因无过错而不得主张精神损害赔偿,然而在司法实践中,精神损害赔偿请求获得支持者不在少数。究其原因不外乎是对高空抛物责任性质的误解和对无辜受害人的同情,法院因此面临赔与不赔的两难选择。在商业保险的救济模式中,一般情况下的保险金额不足以弥补高空抛物造成的损失,损失与保险金额差距过大会导致对受害人的权利保障不充分。高空抛物受害人的权利救济必须解决上述两个问题,而这也正是侵权法高空抛物责任的问题所在,笔者建议可以考虑设立高空抛物损害救济基金的方式加以解决。救济基金方式可以作为责任保险的补位,在商业保险救济尚不能实现对损失的弥补时,可以先由救济基金作必要的填补,嗣后若能确定具体加害人的有权追偿。而在高空抛物造成人身损害时,救济基金可以发挥“精神损害抚慰金”的功能,对受害人的精神损害进行弥补,最大限度地救济受害人的权利,避免因高空抛物责任排斥精神损害而引发的问题。以精神损害抚慰金代替精神损害赔偿的衍生功能在于缓和因高空抛物补偿责任引起的当事人双方利益冲突,受害人不至受到“舆论压力”而“可能加害人”也能从中汲取教训,从而有利于更好的生活环境的构建。

高空抛物责任险、高空抛物损害救济基金等作为高空抛物责任的替代形式,能够更好的保障受害人的权益,维护社会的公平正义。在具体侵权人难以查明的情况下,前者的目的在于为高空抛物的受害人提供基本的救济,以商业保险赔付的方式防止风险、减轻损害;后者的目的在于对高空抛物受害人损失未得到补偿的部分予以适当的二次填补,以及以“精神损害抚慰金”的方式安抚受害人的情绪。此种方式的优势在于,能为受害者提供更加及时有效的救济途径,同时避免可能加害人因强制补偿责任而与受害人的矛盾激化,缓和因损失分担造成的紧张情势,更好地实现社会的和谐稳定。

需要澄清的是,社会救济的方式并不意味着放任高空抛物事件的发生,也不表明纵容高空抛物行为人的恶习,因为社会救济始终是以不能查明实际侵权人为前提,质言之,在能够查明具体侵权人的情况下应当由其承担责任。并且随着社会不断进步、科学技术不断发展、居民素质不断提高、监控网络不断完善,必然会使实施高空抛物的行为人越来越无处遁形,而社会救济的最终目标,不仅在于使受害人得到妥善的救济,同时也在于追求真正意义上公平的实现。