柏拉图音乐教育哲学观考略

●赵 岩 张伦敦

(西安音乐学院,陕西·西安,710061)

形而上学和政治学是构成柏拉图思想体系最基本的两个方面,无论哪一方面,音乐都充当着重要的角色。音乐既映对着纯粹的形上世界,又是城邦中重要的教育手段。在柏拉图的论述中,因为有两个世界,也就有两种音乐,一种是象征宇宙与灵魂和谐的,以“数”为特征的音乐;一种是现实的,以情感为特征的城邦音乐。前者是哲学认识的对象;后者通过道德标准进行严格的审查,可用于培养人的各种品质,是重要的教育手段。音乐教育的目的是为了塑造公民和谐的灵魂,使不同阶层的人们各司其职,进而可以确保国家秩序的和谐。这种和谐又是宇宙和谐的现实呈现。柏拉图在构建音乐理论时使用了与“理念论”类似的观念与方法,因此,要理解他的音乐教育哲学观,就不能离开他的形而上学体系。

一、形而上学中的音乐

音乐是“数”的和谐,与宇宙中“数”的和谐是一种同构关系,这是毕达哥拉斯学派的重要思想。柏拉图继承了这一著名观点,用于勾勒他理念世界中的“音乐宏图”。要看清这个音乐宏图,我们得先厘清“理念论”的思想逻辑。

(一)理念论与创世论

柏拉图的理念论摈除了现实事物,来构建绝对单纯的世界,形成了一个精深的形而上学体系。任何哲学的最大目的都是为了获得关于世界的真正知识,能够获得这种知识的人就是哲学家。因此,哲学首要的任务就是先确定知识的对象。在柏拉图看来,“假设有一个人爱好美的事物,他决心去看一切的新悲剧,去看一切的新图画,去听一切的新音乐。这样的一个人并不就是一个哲学家,因此他只不过爱好美的事物,而哲学家则爱着美的事物自身。仅仅爱美的事物的那个人是在做梦,而认识绝对的美的那个人则是清醒的;前者只不过是意见,后者则是知识。”[1](P162)“美的事物”是现实世界中的个别现象,“美的事物自身”即美的理念,才是知识的真正对象。为什么不能以特殊事物作为知识的对象,因为特殊事物浩繁众多,而且转瞬即逝。另外,只要是现实中的特殊事物,它们的任何属性都是相对的,都有与自己相反的事物存在,因此,不能为人们提供真确的知识。在《理想国》中,苏格拉底说:“就一方面我们说有多种美的东西、善的东西存在,并且说每一种美的、善的东西又都有多个,……另一方面,我们又曾说过,有一个美本身、善本身,以及一切诸如此类者本身;相应于上述每一组多个的东西,我们又都假定了一个单一的理念,假定它是一个统一者,而称它为每一个体的实在。”[2](P263-264)这里所说的“实在”就是一类事物共同的“理念”,“一类事物有一个理念,许多类事物即有多个理念。由多个理念构成的总体即是理念世界。”[3](P64)

这个理念世界是剔除了任何个别性和矛盾性的形而上的完美世界,是单纯的,是绝对的“一”,是善,是神,是罗格斯。那么,现实世界和个别事物是怎样生成的,柏拉图认为“世界既然是可感的,所以就不是永恒的,而一定是被神创造出来的。而且神既是善的,所以他就按照永恒的模型来造成世界。”[1](P189-190)进而引出了“分有”和“摹仿”的创世理论,《斐多篇》以“美”为例,说:“某事物之所以是美的,乃是因为绝对的美出现于它之上或者该事物与绝对的美有某种联系,而无论这种联系是什么。我现在不想追究那些细节,而只想坚持这样一个事实,依靠美本身,美的事物才成为美的。”[4](110)多姿多彩的各类事物都是分有了“理念”,或者是对“理念”的摹仿,理念就是事物的共相,或称为“相”,“‘相’是一,摹仿它的具体事物则是多,……在原型中包含一切其他的理性生物,在摹本中则包含一切其他可见的生物,它们都既是一又是多。”[5](P110)这是柏拉图晚期作品《蒂迈欧篇》关于宇宙生成的重要观点。

(二)宇宙、音乐、城邦——“数”的和谐

《蒂迈欧篇》以数学和几何学为基础,详细论述了宇宙和万物创生的原理和过程。柏拉图认为神以理念为摹本创造了宇宙,然后生成各种天体和万物,这些天体之间有着不同比例的间隔距离,例如 2∶1、3∶2、4∶3、9∶8等,[6](P285-286)值得注意的是,这些比例正好对应着音程的“数”,它们都是比例的和谐。关于天文与音乐,早在《理想国》中,柏拉图就借苏格拉底之口直言不讳的说:“正如眼睛是为天文而造的那样,我们的耳朵是为和谐的声音而造的;这两个学科,正如毕达哥拉斯派所主张,我们也赞同的那样,格劳孔,它们是兄弟学科。对吗?”[2](P296)柏拉图在这里说的音乐,并不是以情感为属性的现实音乐,而是体现着宇宙和谐的纯粹“数”的音乐。同理,“数”是决定音乐和谐的主要力量,《伊庇诺米篇》说:“所有音乐方面的影响显然取决于运动和音调的读数,或者拣最重要的来讲,数是一切美好事物的源泉。”[7](P7)通过比拟宇宙,柏拉图将音乐纳入他的形而上学之中,给予它与哲学相同的地位。

除了“数”的关系,音乐的产生过程也类似于宇宙的创生。《伊庇诺米篇》说:“这是神的一种创造,用来引导人们凝视立体的事物并思考宇宙的本性如何通过潜能的发挥和在各种进程中的双向展开而塑造事物的形式和类型。这种双向展开的比例的第一个例子在数的系列中就是一与二之比。”[7](P21)柏拉图认为,1∶2是造物主创世时使用的基本模型,而“每个数学上的‘二倍’关系都界定了一个音乐中八度音阶的 1∶2。”[8](P33)也就是说,以一个音为基础,按照1∶2的比例产生第二个音,两音之间为八度关系,其他更小的比例可以产生更多的乐音。这里有一个问题,既然理念是世界最高的本质,是神,是“一”,那么,它就不能被分割,否则它就不是理念。以此推理,柏拉图说的双向展开并不是直线延伸,而是圆形循环,从一点出发,最后又回到原点,构成一个完满的世界。这和柏拉图热衷于圆形有关,《蒂迈欧篇》说:“对于这个要在其内部包容一切生物的生物来说,适当的形体应当是可以把其他一切形体包容于自身的形体。因此,他把宇宙造成圆形的。”[9](P283)

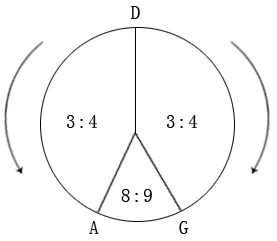

照上面的说法,如果从一个音双向进行,要能够再回到该音,这个完满的音乐世界应该是两个八度,《伊庇诺米篇》继续说:“这种双向展开的比例的第一个例子在数的系列中就是一与二之比;这个比例加倍就是一比四,再加倍就进入立体和体积,也就是从一进到八(一、二、二的平方、二的立方)。这种前进的方式是从小数进到大数(算术的),而另一种方式(函数的)则是按照同样的比例使相应的项增长——例如三比二、四比三这些比例可以作为六和十二这些数的变化方式——呃,就在这些项(六、十二)的变化方式的潜能中,在其双重意义上,我们拥有缪斯女神幸福的合唱队赐给我们的礼物,人类拥有这种和谐与尺度,这种恩惠在节奏和音调中起作用。”[7](P21)这里柏拉图继承了毕达哥拉斯学派,音乐的比例为6∶8∶9∶12这一观点①,这个比例公式是经过了一系列的数学运算才得出的结果。这个比例公式的音程关系(见图1)。

图1

根据6∶8∶9∶12的比例,以一个音为基准音,按照圆形轨迹双向展开,最后两端在原点发生重合,这个完满的音乐世界(见图2)①。

图2

这个圆形音调系统由两个八度组成,两边箭头是双向八度循环的方向。那么,图中为什么要以D为基准音,以及为什么要将3∶4表示成6∶8,主要是从数学和几何学上考虑的,而非音乐方面。如果用现在字母排序,CDEFGAB七个自然音,D恰好位于中心(ABCDEFG),在几何上正好担当了平均数,体现了苏格拉底的“中道原则”。3∶4表示成6∶8是双倍的意思。这个圆形音调系统也可以直观的表示(见图3),音程数可以结合图1来看。

图3

这个图最重要的意义在于,它象征了神以理念为摹本,按照数学和几何的运算方法和比例原则创造了宇宙和世界万物。基准音就是单纯的理念,是“一”,由它开始双向推演,跟踪圆形轨迹,最后重合于基准音,一切皆生于“一”,并归于“一”,世界是一与多的统一体,柏拉图在《法律篇》中说:“一条普遍规则:各种各样形式的数字和数量分割,对每种事物都是有用的。多样性既存在于数学本身之中,也存在于平面和立体几何图形中,以及声音和运动中(直上直下和圆圈运动)。”[10](P159)

不过,《法律篇》这段话讨论的对象并非宇宙或者音乐,而是城邦的建制问题。柏拉图运用数学方法,根据音乐上一个八度内的12个半音,将公民分成12部分,再运用一系列的数学方法,“才产生出了氏族、行政区划、村落,以及军事单位、行军行列,还有铸币单位、液体量器、固体量器、砝码。法律必须管理所有这些细节,以便发现合适的比例和对应。”[10](P158)既然神创世时所使用的模型是根据数学结构搭建的,那么,包括人和人类社会在内的世间万物都应该适应比例和谐这一最高原则。总之,在柏拉图的思想体系中,宇宙、音乐、城邦和灵魂都由“数”所统辖,并因为“数”而上下关联。

二、城邦中的音乐教育

为了获得真知,柏拉图建构了他的形而上学体系,将“理念”作为知识的对象,从而否定了现实中的个别事物。按照他的理论逻辑,和宇宙相对应的纯粹“数”的音乐才是绝对和谐的,永恒的存在。但绝对和永恒是抽象于历史之外的纯粹观念,而人和城邦都是历史中的具体存在。如果一味的在“理想国”中狂欢,必将导致一种虚无主义。柏拉图的全部思想最后仍需归于如何建设一个理想的城邦,这就不可避免的要着眼于一个现实的国家或社会。要将这个现实的城邦建成他心中的“理想国”,关键在于公民的教育。在柏拉图看来,音乐是重要的教育手段,因为音乐体现着宇宙的和谐,可以影响人的灵魂,可以使人朝着他预设的状态发展。

(一)对现实音乐的批判

按照柏拉图的理论逻辑,现实音乐之所以会被否定,首先,因为现实中的音乐是短暂的。在《斐多篇》中,柏拉图沿着“理念论”的哲学理路,运用先验式的论证方法,说明了“数”的音乐的优先性。他认为就乐器来说,在乐器上按照和谐比例调好的音是一般,是本质,它不可见,是思维的对象;而乐器发出的音乐是个别,是现象,它可以听见,是感官的对象。前者是永恒,后者转瞬即逝,而且乐器本身就是可朽的。柏拉图为了进一步说明按照和谐比例“调好的音”的永恒性,认为乐器即使毁坏,而那个和谐比例的原则本身并没有消失。也就是说,“数”的音乐先于任何具体存在的音乐,调好的音只是一种潜在,它摹仿着那个永恒存在于宇宙中的既定比例。乐器演奏的音乐将“潜在”表现为一种具体现实,但它并不是“和谐”本身,只是和谐的复本。即使乐器演奏的音乐和乐器本身损坏或消失了,那个永恒的比例并不会随之覆灭,它仍然充满着全宇宙。

柏拉图讨论的“和谐”本身与具体音乐的关系,属于古希腊传统的哲学议题,即“存在”的问题。这显然是继承了巴门尼德的观点,即“实在是永恒的,没有时间性;并且根据逻辑的理由来讲,一切变化都必将是虚妄的。”[1](P144)柏拉图的理念即存在、实在,由于它是永恒的,所以它是非时间性的,我们不能把它置于历史的洪流,否则它必将像乐器一样灭亡。比例和谐(理念)是超时间性的,在逻辑上先于乐器(个别事物)而存在。因此,乐器演奏出来的现实音乐必然会随着乐器物理震动的停止而永绝于耳。

其次,现实音乐的美是相对的。根据柏拉图的逻辑,这一点很好理解。因为乐器演奏的音乐是一种相对和感性的和谐,它不但会随着乐器的消失而消失,并且是不完善的。

第三点,也是最重要的一点。当时希腊的贵族政治衰微,取而代之的是民主政体,社会上弥漫着自由、放纵、娱乐的风气,人们为了满足感官的欲求,对包括音乐在内的各种艺术进行了革新,“他们被疯狂而无度的贪求欢乐的欲望所紧紧抓住,把哀歌和圣歌混杂在一起,把赞美阿波罗的圣歌和庆祝狄俄尼索斯诞生的赞歌混合了起来,甚至在七弦竖琴上模仿笛音。结果是各种样式全给搅乱了。他们无意地、像白痴一样地歪曲了艺术,竟称音乐压根儿就没有对和错的标准,而最‘正确的’标准是一个沉醉于表演的人的快乐,不管他是好人还是坏人。”[10](P103-104)《理想国》中也说过,“复杂的音乐产生放纵;复杂的食品产生疾病。”这简直就是老子“五音令人耳聋,五味令人口爽”的希腊版。无独有偶,二人都是在政治的层面上,以道德为标准对时下音乐的批判。这种民主政体下产生的靡靡之音,与柏拉图所认为的,传统贵族政体下那种摹仿宇宙和谐的音乐是完全相悖的。对于他来说,这种搅乱了既定和谐(过去的音乐)的新音乐是令他最无法忍受的。因为这类音乐不但不能培养公民和谐的灵魂,反而使他们容易养成过分伤感和哀怜的癖性②。

(二)肯定音乐的教育功能

柏拉图对现实音乐的批判是基于形而上学的永恒性和政治学的道德原则。作为与理念相对应的“数”的音乐的完美性是毋庸置疑的,经过数学方法推演出来的音乐世界被置于哲学和天文学的高度,它作为现实音乐的本源和模型,丝毫不能被撼动。相反,需要被矫正的是大量的存在于现实中的音乐。

1.音乐影响人的灵魂

柏拉图在《理想国》中论述的音乐基本上属于形而上学的范畴,当他面对现实城邦的时候,又不得不肯定现实中那些体现着灵魂和谐的音乐,虽然它们是片面、短暂的,不能作为认识的目的,但并不妨碍它们可以成为教育公民爱美向善的手段,这种转变主要表现在《法律篇》中,“情感自身持久地表现出对高尚音乐的渴望,相比而言,使歌舞圣化,使之不受时尚的影响,这样做对歌舞艺术带来的伤害是微乎其微的。不管怎么说,在埃及这样做并没有带来什么消极影响,其结果反而是积极的。”[9](P404)他以古埃及的音乐为例,说明只要不受时尚的影响,始终保持自身高尚性的音乐仍然可以产生积极的影响。柏拉图在接下来的篇章中多次提到音乐教育的重要性,而且尤其重视对儿童的音乐教育。他认为教育儿童不能用成人式的说教方法,应该借助戏剧和歌曲的感染力去影响儿童的灵魂。这些适合的戏剧和歌曲蕴含着优秀人物的经验,儿童在其中感受到快乐或痛苦,经过长期的耳濡目染,此种经验的力量就会引导学生步入法律所规定的正确轨道上来。这颇类似于贺拉斯的“寓教于乐”和孟子“仁言不如仁声之入人深也”的教育观。可见,不同时空的思想家对教育目的、方法总是持有相似的看法。这也是为什么音乐教育之所以被人们高度重视的重要原因。

在《法律篇》中,柏拉图秉笔直书,对音乐能够影响儿童的灵魂给予了充分的肯定。其实早在《理想国》中就有过类似的观点,“儿童阶段音乐教育最关紧要。一个儿童从小受了好的教育,节奏与和谐浸入了他的心灵深处,在那里牢牢地生了根,他就会变得温文有礼;如果受了坏的教育,结果就会相反。”[2](P107-108)什么是坏的教育,就是用不符合“善”的音乐作为教育的手段。什么是好音乐和坏音乐,柏拉图说:“一切与灵魂或肉体的善——无论是善本身还是善的影像——相连的姿势和旋律都是好的,而那些与灵魂或肉体的恶相连的姿势和旋律都是坏的。”[9](P401)这句话的前半部分是说,不管是善本身,抑或是它的影像,这种音乐都是好音乐,因为这种音乐符合善的理念;那些不符合善,反而与恶相连的音乐,就是坏音乐,比如那些放纵、激情、快乐的音乐。柏拉图在《理想国》中虽然对当时使人快乐的音乐进行了批判,但他并没有否定所有的快乐,后来在《法律篇》中对之进行了补充说明。他认为,真正好的音乐,应该使受到恰当教育的人感到快乐,好的音乐本身就体现着优秀人物的经验,能够让受教者向着优秀的方向发展。

2.选择音乐的标准

在形而上学的构建中,柏拉图将理念、宇宙、音乐、城邦和灵魂连为一体,认为音乐既体现着理念的完美和宇宙的和谐,同时可以用于教育人的灵魂,是实现理想城邦的重要手段。在这个层面上,以善和比例对音乐进行定义和评判,仍然是抽象的,属于统治者和哲学家的事,并不能对大多数人(军人和民众)的音乐教育作出清晰的指导。柏拉图并没有止步于这些哲学上的标准,他曾在《理想国》中针对曲调、调式和节奏这些音乐本身具体的因素,以政治伦理为标尺,做了详细的论辩。

一般来说,歌词的意义是明确的,是容易考察的,关键就在于曲调、节奏和调式。柏拉图认为,曲调和节奏必须符合歌词,对时下流行的各种调式要细心盘查,应该审慎选择诗歌使用的调式。这些问题在《理想国》中进行过详细的讨论。鉴于音乐的道德功能和对政治的效用,他将当时流行的几种调式做了分析与比较,认为伊奥尼亚调和利底亚调属于软绵绵的靡靡之音,没能模仿勇敢(军人)和节制(民众)的品质。柏拉图自认并不精通于曲调的理论,但他希望有一种曲调能够模仿勇敢人的品质,这种品质具有坚韧、果敢、耐苦、冒险、牺牲等属性。除此之外,他要求还有一种曲调能够模仿普通人善良的品质,这种品质具有从善如流、遵纪守法、谦虚谨慎等属性。他说:“就让我们有这两种曲调吧。它们一刚一柔,能恰当地模仿人们成功与失败、节制与勇敢的声音。……你所需要的两种曲调,正就是我刚才所讲过的多利亚调和佛里其亚调呀。”[2](P104)多利亚调和佛里其亚调模仿的是优秀人的经验,用它们来教育儿童,就会让他们从小养成相应的品质,即军人和民众应有的品质。值得注意的是,柏拉图并没有指出哲学家或统治者适用的曲调。那是因为在他看来,只有完美的人才能成为哲学家或统治者,他们本身就对应着最高的理念,他们的灵魂已经获得了宇宙的和谐,随时都在观照着“数”的音乐。他们是施教者,而非受教者。

不过,在这里柏拉图的音乐教育思想主要是为了迎合他贵族政体的政治理念。柏拉图认为,人的灵魂由理性、激情和欲望三部分组成,之所以有这种区分,主要因为人是历史的存在,是理念的复制品,既然是复制品,总会有不同性质和程度的缺陷。能够认识理念的人,理性占据上位,成为哲学家或统治者;激情占上位的人,就是保卫国家的军人;欲望占上位的属于大多数的普通民众。军人需要勇敢,才能保卫国家不受侵扰;人民需要节制和服从,才能使国家长治久安。因此,要用能够模仿勇敢的多利亚调教育军人;用模仿节制的佛里其亚调来教育民众。足可见,音乐在城邦教育中的重要地位。

至于节奏,也要屈就诗歌的基本精神,《理想国》中接着说:“好的节奏紧跟好的文词,有如影之随形。坏的节奏紧跟坏的文词。至于音调亦是如此。因为我们已经讲过,节奏与音调跟随文词,并不是文词去跟随节奏与音调嘛。……好言词、好音调、好风格、好节奏都来自好的精神状态,所谓好的精神状态并不是指我们用以委婉地称呼那些没有头脑的忠厚老实人的精神状态,而是指用来称呼那些智力好、品格好的人的真正良好的精神状态。”[2](P107)什么是良好的精神状态,是指前面提到的理性、勇敢和节制,能够模仿这些品质的音乐,就是好音乐。这里有一点很值得关注,柏拉图主张用摹仿某一品质的音乐来对之进行强化的教育方法,正是后人所称的“顺势疗法”。

总的来看,柏拉图在《理想国》中对现实音乐多持批判的态度,而在后期的《法律篇》中,他从理想回到现实,比较正面的看待现实音乐。虽然他为现实音乐制定了条条框框,但仍然高度的肯定了音乐的教育功能,这无疑是柏拉图思想中积极性的一面。

结语:评价

柏拉图以“真理”为名,构建了一套形而上学体系,实为在论证贵族政体的合理性;以能够体现宇宙和谐的“数”的音乐为名,实为以音乐做为手段,教育人们恪守成式,奉公守法。这是柏拉图的哲学到政治学的理论逻辑,其中难免使他的思想有保守之嫌。在音乐上,这种保守性同样是明显的,《法律篇》对此直言不讳,“较早时代的音乐在古代诗歌中有非常丰富的内容,古代的形体舞蹈也有很丰富的内容,从中我们可以非常自由地选择与我们正在建构的这个社会相适应的东西。”[9](P559)至于对新音乐的批评,我们前面已经提及,这里不再赘述。

但无论如何,都不能简单的将柏拉图的思想归结为贵族哲学或客观唯心主义,更不能否定他对后世音乐及音乐教育的影响。如果我们不仅仅把音乐当做一种技艺的话,柏拉图对西方音乐观念的影响是难有比肩者的。柏拉图式的形而上学统治了整个中世纪的文化艺术,虽然从文艺复兴开始人们转向了亚里士多德,并在英国出现了经验主义哲学,③但柏拉图的影响并没有从此衰微。在欧陆,以法国笛卡尔开启的,德国黑格尔完成的理性主义哲学,仍然属于柏拉图一脉,并一直延伸至20世纪的存在主义。如果把西方音乐分成宗教的、贵族的和市民的、娱乐的,那么,前者即是理性主义艺术观的范畴,后者是经验主义艺术观的范畴;前者受柏拉图的影响,后者受亚里士多德的影响。有人说柏拉图是形式主义和自律论的始作俑者,倒不如说是他们窃取了其中有利于自己学说的部分。纵观柏拉图的美学和音乐思想,我们难以将其归于形式主义或自律论者。他确实说过音乐是“数”的比例和谐,但这并不等同于汉斯立克的“音乐的内容就是乐音的运动形式”。[11](P50)柏拉图那种“数”的音乐是神圣,是最高的理念,表现着生命的本源,所以更像黑格尔的“美就是理念的感性显现”。[12](P142)

音乐教育方面,由于柏拉图等思想家对音乐的系统论述,人们将音乐列为“七艺”之一,七艺作为学校教育的主体课程一直沿用至文艺复兴前期。整个中世纪都将音乐视为认识宇宙及上帝的理性学科,并规范着宗教音乐的发展,作为教化民众的重要手段。文艺复兴以后出现了学科分化,人文教育兴起,音乐被拉下神坛,不再是认识上帝的抽象学科,而成为名副其实的艺术学科,并回归现实。但音乐理论作为西方综合大学的重要学科之一却一直延续至今,这都可以探源到柏拉图。另一方面,在普通音乐教育领域,将音乐作为审美和思辨对象的音乐教育哲学,也属于柏拉图的理性主义一脉,以当代美国著名学者贝内特·雷默为代表,并与戴维·埃里奥特为代表的实践音乐教育哲学分庭抗礼。前者的审美音乐教育思想对中国的学校音乐教育事业产生了深远的影响。

总之,柏拉图对音乐艺术形而上的追问,表现出了精深而宏大的气魄。尽管现代科学已经证明,他的一些观点是错误的,但仍然不能否认他对音乐应有的至高精神的设定。现在看来,至少他没有媚俗时尚,苟营于感官的消遣。早在两千多年前,他就为世人指明了音乐艺术应该探求的伟大方向,以及音乐在教育事业中的重要地位。这一切都值得我们继续反思和琢磨。

注释:

①详见麦克莱恩《柏拉图作品中的乐理》一文的相关论述。麦克莱恩.柏拉图作品中的乐理[A].载娄林主编.柏拉图与古典乐教[C].北京:华夏出版社,2015.

②柏拉图对这类艺术的批判详见《理想国》第十卷。

③详见罗素.西方哲学史(下)[M].北京:商务印书馆,1982.第3页-7页.