从研究到策展的转化

J&D+ 陈玺安(Zian Chen) 胡昊(Hu Hao)

在地性项目:构建一个“对话”机制

Site-specific Projects: Construction of a“Dialogue” Mechanism

J&D+[1]

“在地性”(site-specific)作品意指为艺术作品依特定场所而创作,有时直接将空间作品化,无法移动或是巡回展览的装置艺术。20世纪60年代兴起的在地性艺术被作为反抗现代主义的主流文化势力的武器,例如被置于荒郊僻野的大地艺术装置来反抗美术馆的权威,或是那些依环境因素不断变化的作品对当时追求极简、极度静止状态的白立方美学的对抗[2]。

随着后工业社会的不断发展,西方文化传播的强势不断地动摇着世界各地不同的文明形态,其意识形态在于统一,即“全球化”。在前现代的社会中,每一个地方都有一连串的神话故事,而如今统一固定现代文明在另一个角度看,则毁灭了文明的多样性。在城市化运动的过程中,老的街区、庙宇,传统的风貌被铲平,地方性被抽象的现代性想象所代替,一座座千篇一律的现代或仿欧高楼拔地而起。当众人在呼吁纠正现代化及全球化进程中的弊端之际,“在地性” 被作为后现代的特征之一,又死灰复燃了。

“在地性”不仅是各学界理论研究的内容之一,它也被实际运用到打造地方旅游的IP品牌上。新经济需要的是对IP的无限开发,调动各种形式的消费附着其上,创造财富的增长。拥有历史资源和在地“神话”的城市自然不在话下,哪怕是千篇一律的城市也可以通过大兴土木向拉斯维加斯学习,成为真正的剧场体验之都。当代艺术也在20世纪70年代以后进入了有组织化的艺术在地性生产,艺术的介入必须要和城市发生对话,如明斯特雕塑项目展、欧洲宣言展以及越后妻有大地艺术祭等。20世纪90年代后,艺术的在地性,同样也成为了激发地区价值提升的手段,它既可以以一种双年展/艺术节这样的大型展览出现;也可以作为项目式进入一个个街区,形成艺术家和在地文脉的对话,为城市获得更多的观光收入;也可以成为一个街区长久的美术馆建筑。当代艺术深深地融入了新一轮的士绅化(gentrification)运动。

《镜中游——镜游4放生桥》,冶是建筑YeAS,受托于《地-造》项目创作,2018年

今日的“在地性”无论是试图建立一个更强大的话语体系去代替一个普世化的系统,或是在普世化系统下捡拾一些被人遗忘的“糟粕”,或是被“迪士尼化”城市建设所挟持,这些都不是令人期待的结果。“在地性”是否可以作为一种方法,去构建一个非体系的,但借由各种资源的、非系统化的协商空间?简单地被称之为一种对话的场域。具体地说,“在地性”工作体现为对某些具体的、被现代性破坏的问题意识,即现代性所造成了我们今日生活与过去的断裂,这个断裂在各个层面都可以被体现,那如何在一个特定的平台重新被讨论?再回到“在地性”艺术创作上,我们能否借由艺术介入这些特定空间的方式,让各种各样的东西在特定时空中被重新讨论,并重新保有它们的特性。

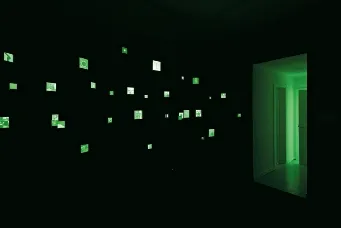

“剩余物”系列 《留光显影I-II》 沈凌昊 混合媒介装置 感光图像、UV光、亚克力、金属支架、木头、感光涂料 尺寸可变 2017年

《当幕布拉起,我们的对话早已完结——留光显影》和《地-造》是J&D+针对上述问题的尝试。两个项目的实施地,一个是隐匿于上海洋房街区、独门独院的老房子,另一个是在上海近郊的水乡。两者都不在一个主流的当代艺术文化空间,但它们都在一个大历史环境下保有自身的特点。两个项目强调理解一个地方文化记忆的内涵,并转为一种新的语言,使得那些新的文化记忆产生效果。参与者不再是仅凭地方灵感而创作或是借这项目来满足自己的某种现代性下的乡愁,而是以文化记忆生成文化记忆为目标,通过一种对话、协作的机制,展开策展人、艺术家和学者等项目参与者的各项工作。鉴于这两个项目是以团队为工作单位,相互理解和沟通就显得尤为重要。德文“Anteilnehmend”一词被译为“共感且参与的”,这包含了两个意思:一方面是同情共感,另一方面是参与其中。阿克塞尔·霍耐特用此词来表达“承认”的基本意义,强调人与人之间的情感联系与呼应[3]。

当然,“Anteilnehmend”不限于是“在地性”创作方法。近日,刚刚在北京中间美术馆举办的“‘展览作为展览’系列策展工作坊第一期:临时集体”也正体现了“共感且参与”的精神。在长达6小时讨论中,参与者们分享各自的工作经历和心得,而其他参与者则不再是旁观的他者,更为积极主动地参与讨论、彼此承认和批判。

注释:

[1] J&D +成立于2017年,是姜俊和汪单发起的城市空间美学研究小组。今天城市空间营造是一个跨学科、复合型的工作,所以“+”成为J&D的工作方法,即集结不同学科的研究者和创造者,通过策划系列讲座、展览和文本书写,探讨诸多有关城市空间营造的问题。

[2] [日]暮泽刚已:《当代艺术关键词100》,蔡青雯译,人民美术出版社,2011年出版,第150页。

[3]阿克塞尔·霍耐特:《物化——承认理论探析》,华东师范大学出版社,2018年,第8页

关于中国科学幻想批判的思考交流笔记

Thoughts and Notes on the Critique of Chinese Science Fiction

陈玺安

我所共同策划的“长征计划:违章建筑三——特区”(今年7月及9月分别在北京长征空间及广东时代美术馆展出)可以算是一场理论旅行,因为许多的问题意识是在过程中才慢慢变得清晰的。以下我将会拣选两三个要点分享。

“长征计划:违章建筑三——特区”于北京长征空间展览现场。图片由长征计划提供;摄影:ARTEXB

这个展览希望从技术的角度来回应今天中国的技术状况,该如何思考作为高科技摇篮的深圳所代表的速度。在交流的过程中,在2000年年初住过深圳的艺术家刘窗首先提到深圳如何有一种未经批判及反思的加速主义潜意识,包括“时间就是金钱”“改革的步子要快”“科学技术是第一生产力”在内的说法都可以说是加速主义理论的现实版本。加速主义认为科技和经济的速度是改变世界的唯一机会,其中有左派及右派的支持者。近年在西方则被视为新保守主义思潮的一部分。把加速主义的哲学家尼克·兰德(Nick Land)自20世纪90年代起对邓小平的热爱也考虑进来,那么,加速主义(理论)和改革开放(实践)的等式意味着我们有机会进入理论的层面反思“科学技术是第一生产力”的问题。

上述是展览的研究前提。不过,我们在做这个研究性展览的时候,很重要的尝试便是试着让观众保持观看展览的在场感,因此展览仍是以作品为主。除非能够找到视觉化的材料,否则许多的论述其实并没有直接地放到展览里面。多数时候,文字仍是在背景当中,作为补充材料,让展览的感受性不被打断。

何锐安的参展为展览制作的这一部分带了来莫大帮助。他的《亚洲不奇迹列表》(2018年)以类似杂志短文配图的方式,精简地从历史至今呈现了亚洲和资本主义两者的关系。其中,最重要的心得也许是:作为艺术家最能够掌握的是关于经济的话语,而非经济本身。简单地说,关于经济的话语决定了我们如何想象经济。何锐安制作的是一系列能够帮助思考的视觉工具。这也让我们之后在选择材料上,更专注于一些可以说明问题的科技文本,而非偏向于带有煽动力的材料。

“长征计划:违章建筑三——特区”于广东时代美术馆展览现场。左为刘窗录像作品《经济特区》(2018年),右后方为吴山专《自然是辆出租车》(1985-1998年)。图片由广东时代美术馆及长征计划提供

这种和艺术家的对话过程,有些是主动的,例如和刘窗的共同撰稿;与何锐安的交流更多的是基于双方研究的分享和对话,也许并不直接反馈到展览本身。而在巡展的过程中,研究吴山专的过程则出现了一种比较另类的互动方式。目前没有人指明关于改革开放技术的理论到底是什么;但就其根本,仍是源于恩格斯《自然辩证法》的科技观,以及它所应用出来的时间观。有意思的是:你如果读到吴山专的小说《今天下午停水》(1985-1998年),你会发现这个社会拼贴的文章,反映的正是新的时间、科技、经济状况。他可以说是在改变发生的当下就已经同步透过作品思辨其本体论变革的艺术家。在制作展览的过程中的一个发现是:我们可以用关键字搜索的方式来阅读《今天下午停水》。如果键入“改革开放、速度、技术、自然”,我们会看到这本小说也是吴山专思考技术的笔记:

《自然大灾难》录像,三盘,19马克。联系电话:01916768。

能力与工具。什么叫自然?

自然是一辆小车,牌子不管:上海、大众、北京、夏利、奔驰、宝马、宝石、三菱、大发、解放等等。车种不管:自行车、三轮车、手拉车、轮椅车等等。出租车是最典型的。还没有拉到,只管拉、开、推等等:自然是一辆出租车。

我们能做到的,是要有更多的自然,但不是有多少人口,就有多少自然。“自然”是人的东西。“异化”是人的重新自然(第一)化的第一步。自然不可能人化,只有人有可能自然化。“异化”是“物权”的第一步。造句。每个人的一生都有一些玩具,但如果这些玩具不被加以抛弃或遗忘,那么玩具就会发展成工具,工具就会导致工具论、方法论、控制论之类的学说。

这也引发了一个有意思的讨论。一般来说,人们往往将1976-1978年视为中国当代艺术的起点。也就是说,改革开放和当代艺术的开始是同步的。而吴山专的例子便意味着:当代艺术作为改革开放的产物,可以反思改革开放的本体论。在巡回到广州时,我们便从这个着眼点做了相当大的调整。用这个视角可以重新检阅中国当代艺术实践40年的反思性。在工作坊的过程中,周婉京提到这些工作会不会有需要回避的部分。也许这个过程更像是一种导航和搜索。因为这个工作不是对抗性的,而是在整个网络中去搜寻联结。随着这个整理,我们又有新的发现。唯一一位长期将科技/生态视为主题的也许是梁绍基。他自1989年开始以养蚕来思考人、人造环境、自然、生物的关系。而基于同样的标准,我们也开始严肃看待广州画家廖冰兄在改革开放以后创作风格上的转变。这有点像是另类的中国当代艺术史。

马可·斯科蒂尼(Marco Scotini)对于生态、自然的思考已有多年。他今年夏天策划的银川双年展也基于这个议题展开。因此,工作坊之后我们之间其实持续相互交流了近期即将发生的几个主题相似的展览:成都的蓬皮杜“全球都市”探索中国哲学家许煜所谓的“宇宙技术”,上海双年展则有修正自然主义视角的企图,台北双年展更多地从社会性的角度思考自然和技术的议题。在这些横向的交流中,他特别重视艺术家名单如何选择,多数的讨论也是基于此。我想:这意味着,你在策展过程中是否对于议题有新的认识,以及策展人对于一个地区探索的广度是否足够。

从研究者到策展人

From a Researcher to a Curator

胡 昊

在过去的两年中,我的主要研究兴趣在“档案”这一主题上,特别是应该如何来理解记忆、档案与2000年以来的中国当代艺术之间的关系。2018年秋,我与刘张铂泷、聂小依联合策划的展览“重组/演绎:激活档案与公共记忆的当代艺术实践”,在北京OCAT研究中心展出。

综观整个项目,我的核心诉求之一和基本前提是理解术语“档案”及“档案艺术”。随着研究的深入,我发现艺术作品之所以能够被理解为“档案艺术”,并不单纯是因为组成其外观的元素是任何天然的、让人们想到档案的物件,而是它作为一个整体,应该有对“档案”概念中话语结构的反映。

基于以上考虑,在我收集项目的研究对象时,我特别留意了那些潜在对象是否拥有或反映出一种明确的话语结构——这一原则让我所理解的“档案艺术”与仅仅表面上看起来像是档案的艺术作品区别开来。

“重组/演绎:激活档案与公共记忆的当代艺术实践”展览现场,属于“2018·研究型展览:策展方案入围展”的一部分,2018年,OCAT研究中心(北京)

但是以上考虑起初更多的还是基于论文的形态进行的,所以当我得知OCAT的展览征集时,我不禁问自己:

1.这个仍在进行中的项目有潜力被我从一篇论文转换为一次展览吗?

2.在使用论文与展览这两种不同的表达方式时,它们各自的优劣是什么?

3.同时作为研究者和策展人的我,是否一定要采取折中的方案才能实现从论文到展览的转换?

在我的理解中,论文写作更多是关于作者的思想(视觉的、文字的)如何被转换成相对线性和连贯的叙事。但展览策划却更多关于空间,也更直接涉及对空间中艺术作品的相互关系的处理。此外,与论文的“前后相继”相比,展览更像是一次信息的“内爆”——后者的同时性和空间性都是更令人印象深刻的特质。

当然,我不是在暗示论文写作不需要空间想象,也不是说策展要拒绝叙事。我想要强调的是,这两者拥有不同的行动目标。那么,作为一名研究者/策展人,我是否要因此树立两种截然不同的工作原则,才能更好地利用两者,以及我是否一定要在两者之间找到某些共通的东西,才能让“转换”得以进行?

有趣的是,在实际的工作中,我越把时间花在如何把展览计划变为现实的具体事务上,就越会把这些疑问抛到脑后。因为在展览的准备现场,已经有太多棘手的问题在等你解决了:结构、灯光、设备……那么,这样的“替换”到底是好事还是坏事?对此我还没有明确的答案。

此外,我也意识到在写作的时候,我可以“独自”工作,而不去考虑艺术家的问题,尽管这只是写作的一种可能性。但很难说一位策展人可以在不联系艺术家的情况下做成一个当代艺术主题的群展——艺术家总会以某种方式在场。因此,即使是一个所谓的“研究型展览”,策展人也势必要花很多时间在处理自己与艺术家,还有像赞助人、画廊等多方的复杂关系上,这是属于展览的“政治学”。

“重组/演绎:激活档案与公共记忆的当代艺术实践”展览现场,属于“2018研究型展览:策展方案入围展”的一部分,2018年,OCAT研究中心(北京)

那么,这些“额外”的考虑,其影响是好是坏?坦白说,我不确定。在“重组/演绎”中,我们优先的考虑总是艺术家一方的需求,而不是我们预先搭建好的策展理念。这么做的结果就是展览最终的样子变成了协商、阐释和理解的产物。也就是说,展厅中可见的结构不是原计划的模样,而是结合了我们在工作过程中陆续产生的、对特定作品的理解与反思的新面貌——还算简明有力的建筑单元。

进一步地,这是否意味着我们为了适应艺术家的需求而放弃了自己的原则?以及,在研究型的展览中,艺术家是站在策展人身旁的活生生的人,还是只是一些研究对象?

我不觉得现在的自己可以回答这些问题,但也许只有在具体的语境里,比如在“重组/演绎”中,这些问题才会形成和得到解答。而作为一名研究者,在实际策划展览之前,我几乎从未想过这些,但它们无疑是值得我在接下来的策展项目中被持续追问的东西。

对此次工作坊的体会

在斯科蒂尼和于渺的对谈中我了解到,斯科蒂尼是2017年安仁双年展“四川故事:戏剧与历史”板块的策展人。而我好奇的是,一位西方的策展人如何在中国成都的安仁镇做好一个“在地”主题的展览。这实际上不单纯是中、西的视角差异问题,而是“非在地”的策展人应该采取怎样的方式才能很好地掌握“在地”的语境——即便是中国策展人在处置地方历史时也同样面临这样的问题。

从工作坊现场播放的幻灯片和斯科蒂尼的分享来看,他是一位善用文献档案的策展人。他给我最大的启发有两点:一是如何将自己的知识背景所提供的材料与“在地”的现实相联结,比如从布莱希特的《四川好人》到据此剧本改编的川剧;二是如何在展览空间中“打开”原本以书籍为主要媒介的对象。尤其是第二点,因为对一个有“档案”面貌的展览来说,大量的档案文献很容易“沦为”某些历史时刻的物质性见证。它们躺在封闭的博物柜里,而向着观众敞开的那一页只是一遍又一遍地重申着某些事实上十分空洞的关键词。我不认为这是激活档案力量最好的方案,但斯科蒂尼的方案却告诉我,从档案的时间到展览的时间并不是不可能的。

此外,其他策展人同行的发言也给我留下了深刻的印象。他们已经或正在做的策展实践再次提醒我,与大多数“面子工程”和粗制滥造相反,展览可以是充满表达力和生命力的文化书写形式。策展本身就是一种创造。

——评《全球视野下的当代艺术》