情境教学视角下课堂教学存在的问题及解决策略

杨建锋

摘要:运用情境教学的视角,分析在课堂教学中“传播——教学之境”“沟通——教学之情”和“反馈——教学评价”三个环节出现的问题,提供解决问题的理论基础及相关策略。

关键词:情境教学;课堂教学;问题;策略

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:1673-9094-(2019)11C-0033-04

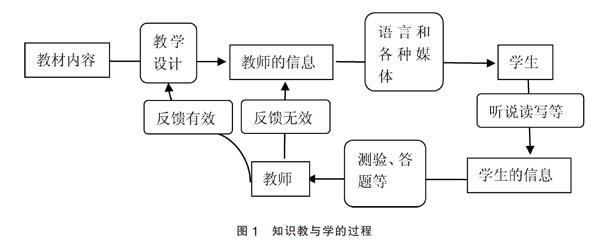

不论是传统教学、新课程提倡的合作探究式教学,还是自媒体时代的微课、慕课、翻转课堂等,最终都是为了能让学生最大程度地理解、吸收并能在实际中活学活用教材中的知识。知识经过教师的讲和学生的,学从教材到学生的脑海过程如同发接电报:编码——发送——解码。如图1所示。在编码到解码过程中,“沟通”“传播”“反馈”随便哪个环节出现问题都会导致课堂教学效果降低。课堂教学的“有效”主要是指以先进教学理念为指导,遵循教学活动规律,以最少的投入,取得最好的教学效果,既能使学生获得进步,同时也能促进教师本人的专业成长。[1]

课堂教学活动由教师与学生双边构成。教师与学生间存在着两条并存、交织的信息交流回路:知识信息回路和情感信息回路。知识回路以教学形式为载体,承载教学内容;情感回路以师生情绪为载体,承载师生的情绪变化。这两种互相影响的信息回路,共同构成教学的信息交流。无论哪一条发生障碍,都势必影响到教学活动的质量。只有当两条回路都畅通时,教学活动才能取得理想效果。[2]

一、某中职校机电技术应用专业群一年级学生的现状分析

(一)文化基础薄弱,入校原因多样

他们是一群由于中考成绩不突出没能进入理想的高中又找不到更好的出路的未成年人。上中职校,有的因为学习成绩差上不了普通高中,有的因为想辍学但迫于父母压力,有的在初中养成了不良行为习惯、家长管不了希望学校帮他们管。这些学生基础薄弱,未养成良好的学习习惯,缺乏理想和目标,学习动力不足,自控能力及自我管理意识普遍较差。

(二)习得性无助感强

他们在初中学习中遇到的挫折较多,成就感不强、自我效能感低,已经习惯做一个“loser”, 认为自己根本就不是能学习的料,对成绩的好坏、教师的传授“无感”。事实上,他们并不是“真的不行”,而是陷入了一种名为“习得性无助”的状态中。这种心理状态让学生自我设限,认为失败是自身无法改变的因素造成的,从而丧失勇气和信心,放弃了继续尝试。

(三)应有的家庭教育缺失

这里的学生大部分来自农村,由于父母要外出务工养家,关注子女学习的时间很少。特别是农村留守少年,有的留宿亲朋好友家,有的交给爷爷奶奶照料,有的甚至无人照看,独自一人生活。缺少家庭、父母的关爱和教育,使孩子出现亲情和教育的空白区,这对孩子的成长十分不利。

(四)被压抑的天性得以釋放

进入中职校,由于教学环境的变换,彼此之间学习成绩都差不多,没有了你优我差的比较压力,老师对他们没有学习成绩的偏见,能够一视同仁,也改变了学生原有的不良自我认知从而有机会重拾自尊与自信,乐观向上的本性因而得以呈现。他们对新事物有着极强的好奇心,容易接受新思想、新事物,他们希望被理解、被尊重、被重视、被关怀,也渴望取得进步。

二、课堂教学存在的问题及解决策略

课堂教学就是信息传递和信息转换的过程,分为创设情境、信息加工、反馈评价三个环节。这里的信息主要指与教学目标相关的学科内容或学科知识体系。教学信息环境是关于教学活动中知识信息传递和加工状况与条件的总和。[3]根据一学年的听评课以及教研活动讨论的结果来看,之所以课堂上不断出现“头不抬、手不动、脑不用”的学生就是因为课堂教学中不重视情境教学。

关于教学情境,德国一位学者有个非常形象的比喻:将15克盐放在你的面前,无论如何你难以下咽,但将15克盐放入一碗美味可口的汤中,你就会在享用佳肴时,不知不觉将15克盐全部吸收了。[4]中职情境教学是在教学过程中教师有目的地引入或创设蕴含一定职业情感的教学场景,教学中以情为主线,以境为载体,孕育职业情感,从而帮助学生理解教学内容,并使其认知水平、智力状况、情感状态和职业素养等综合职业能力得到优化与发展。[5]

(一)课堂教学中“境”的缺失及解决策略

1.存在问题:教学内容的生搬硬套。处于课堂“主导”地位的教师非常熟悉传统的教育模式,也在这种模式下获得了某种方面的成功(譬如考上了大学、找到了好工作);而处于课堂“主体”的学生,本身学习习惯并不好,初中学习基础比较薄弱。教师教学中没有充分考虑到学生现有的知识基础,生搬硬套教材,没有创设学生易于理解和接受的教学之境,去引发学生的学习意向、兴趣。重讲授,轻互动,课堂教学出现教与学“脱节”的现象。教师只管讲,学生只管听,课堂教学成了教师一个人的45分钟的课堂独角戏。

2.解决策略的理论基础:最近发展区理论。维果斯基认为,学生的发展有两种水平:一种是学生的现有水平,指目前独立活动时所能达到的解决问题的水平;另一种是学生可能的发展水平,也就是通过学习所获得的潜力。两者之间的差异就是最近发展区。教学应着眼于学生的最近发展区,为学生提供带有一定难度的内容,调动其积极性,发挥其潜能,超越其最近发展区而达到下一发展阶段的水平,然后再进行下一个发展区的发展。

3.解决策略:创设基于学生已知、具有学科特点的教学之境。教学情境应贯穿于整个教学过程。其目的在于把原来书本的理性知识形象起来、生动起来,这样通过学生自身的参与,使学习和理解更加容易。以谢晓红等主编的《机械制图》(多学时)一书中关于“正投影的基本性质”一节为例。本节知识点只安排了7行文字、3张图,由于学生本身数学基础普遍薄弱且实际生活中并不存在平行光,让学生理解显实性、积聚性和类似性等概念,显然难度较大。在课堂教学中,可以先让学生体会“人在路灯下行走,影子会发生什么样的变化”,并以图画的形式记录在纸上,最后对照课本上的理论知识去理解就会容易多了。

教学情境的创设是为了辅助教学,各个学科创设的方法不尽相同,但“从学生已有的生活经验”和“体现学科特点”这两点很重要。

(二)课堂教学中“情”的缺失及解决策略

1.存在问题:忽略学生的情绪。教学内容的可接受性取决于两个方面:一是能不能接受,二是愿不愿接受。“能不能”主要受制于认知性因素,即学生已有的知识和智力水平;“愿不愿”则主要受制于情绪因素,即学生对课堂教学、内容和形式的情绪体验以及由此产生的学习意愿。所以,教学需要选择能够达成学生情绪追求、能够愿意学习、能够与他们的生活息息相关的内容。这样才能既照顾到他们的学业情绪,激发他们的学习热情,又提高教学的效益。[6]

2.解决策略的理论基础:学业情绪。学业情绪既包含学生在学习过程中所体会到的成功、失败的情绪体验,也包含在课堂学习、日常作业、考试过程中的各种情绪体验等。这是一种心理过程,是心理结果的重要组成部分。情绪既对人的认知活动起驱动作用,也能对认知加工过程和人的行为进行调节。Pekrun等人认为学业活动情境主要有课堂情境、课外情境和考试情境。课堂是师生教与学活动的主要场所,课堂学习是中职生获取知识、形成技能、增强能力、提高素质的重要方式。中职生的学习活动作为一项认知活动,其学习效率和学习成绩受制于课堂学业情绪的影响。

3.解决策略:胸怀关爱心,不带有色镜。心理学的研究表明,任何一堂课都会形成以教师的情感为核心的“情感场”,这种“情感场”能影响师生对教材的理解及师生之间的情感体验,进而影响教学效率与效果。因此,建立一个团结友爱、奋发向上的课堂环境非常必要。课堂上教师睿智的领导、足够的耐心与爱心、学生的支持与配合是营造良好课堂心理环境的保障。同样,教师采取有效的措施,唤起学生学习自觉,强化对学生正确的人生价值取向引导等,可以有效预防消极课堂情绪的形成,抑制学习心理障碍的发展。[7]

做了这么多年的“Loser”,学生的信心已经消磨殆尽。教师要用发展的眼光看待每一位学生,应从心底相信他们都是可塑之材,不要戴有色眼镜看学生,给中职生贴上“差生”的标签。要用放大镜看学生的闪光点,用显微镜看学生的缺点,创造宽松的学习氛围,在课堂教学中多用激励教育,用更多的“正能量”来激励学生,从而消除他们身上的负能量,让学生感受到教师的温暖和关爱,体会到成功的快乐,减少消极学业情绪,增强积极学业情绪。

(三)反馈评价的问题及解决策略

1.存在问题:唯结果性评价。学生进入中职之前经历了太多的大大小小的考试,试卷的分数直接決定他是“优秀”“合格”还是“后进”。现在很多中职课堂评价学习效果还靠一张试卷来衡量。中职培养目标之一是“培养更多高素质劳动者和技能型人才”。试卷的分数只能证明这个学生对于基本知识和基本技能掌握的程度,而学生在课堂中学习体验如是不是学得很愉快、是不是和其他同学合作完成项目等等,就证明不了,也就是一张试卷承担不起一个学生的完整评价。

2.解决策略的理论基础:发展性教学评价。发展性教学评价,指教师用发展的眼光看待每一个学生,核心是重视过程的总评价。能够促进学生个性、潜能、创造性的发挥,使每个学生具有自信心和持续发展的能力,促进学生的发展。其实施的关键是多种形式结合的评价方式、评价手段,使评价的诊断和发展功能在整个学习过程中,既反映学生全程学习结果,又成为促进学生发展的有效手段。

3.解决策略:建立发展性的教学评价机制。

评价的目的是为了全面了解学生的学习效果,改进教师的教学,激励学生的学习。随着“三维”教学目标的提出,单一的结果性评价,即学生能完成当堂达标测试,已经不能适应新的教学理念。因为“三维”教学目标中的“过程和方法”目标和“情感态度和价值观”目标无法用定量的评价标准来评定。这就促使教师在课堂上建立发展性教学评价机制,不再仅仅是甄别和选拔学生,而是促进学生个性、潜能创造性地发挥,促进学生的发展,使每一个学生具有自信心和持续发展的能力。其实施的关键是在评价方式上,强调多样化,改进传统单一的纸笔测试和标准化测试的方式方法,将动态评价与静态评价相结合、定性评价与定量评价相结合、过程评价与结果评价相结合、纸笔测试与实作评价相结合、主观评价与客观测评相结合、自评与他评相结合、诊断性评价与形成性及终结性评价相结合,充分发挥各种评价方式的优势与特长,互相弥补缺陷和不足,使评价的结果更加客观、公正、科学,使评价更具形成性、开放性和灵活性。[8]

参考文献:

[1]李长娟.有效教学与师德修养.[M].北京:世界图书出版公司,2009.

[2]崔金赋.情境教学的功能及运用原则[J].教育研究与实验,1990(3).

[3]姜汉荣.基于情境教学的中职课堂教学环境构建[J].职业技术教育,2013(11).

[4]余文森.有效教学十讲.[M].上海:华东师范大学出版社 , 2009.

[5]姜汉荣.情境教学视角下的中职课堂评价探究——以“电工电路制作与调试”课程为例[J].职业技术教育,2014(17).

[6]侯军.基于学业情绪的有效教学[J].当代教育科学,2009(15).

[7]桑青松,卢家楣.课堂学业情绪内涵建构与价值取向[J].中国教育学刊,2012(11).

[8]谢文琴.国内发展性教学评价研究综述.[J].职教通讯,2014(27).

责任编辑:陈钱允

Problems and Solutions in Classroom Teaching from the Perspective of Situational Teaching: A Case Study

YANG Jianfeng

(Jiangsu Tongzhou Secondary Vocational School, Nantong 226300, Jiangsu Province)

Abstract: From the perspective of situational teaching, this paper analyzes the problems in the three links, respectively "dissemination-teaching environment", "communication-teaching sentiment" and "feedback-teaching evaluation" in classroom teaching, and provides the theoretical basis and relevant strategies to solve the problems.

Key words: situational teaching; classroom teaching; problems; strategies