推进新疆农业供给侧结构性改革的建议

,

(新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 经济研究院,新疆 乌鲁木齐 830002)

内容提要:随着社会经济持续发展,新疆农业经济总量持续增大,农业产业结构不断调整,农业经济发展取得了明显成效。但是,新疆农业发展仍面临许多矛盾和困难,农业结构、产品结构、经营方式和质量安全水平不能主动适应市场需求变化,资源环境压力凸显,农民持续增收动力不足等问题亟待解决,农业的主要矛盾由农产品总量不足转变为结构性矛盾,阶段性农产品供过于求和供给不足并存,矛盾的主要方面集中在供给侧。本文整理了当前新疆农业发展现状,及新疆农业供给侧改革历程,针对农业发展中出现的问题,提出了减少农产品无效供给、扩大农产品有效供给,提高农业供给侧结构的适应性和灵活性,使农产品供给体系更好地适应需求变化的一系列措施。

当前,新疆工作总目标是社会稳定和长治久安,农业在维护新疆社会稳定和长治久安、促进贫困农民脱贫增收等方面有重要的支撑作用。自治区党委、人民政府结合新疆区情,抓紧落实中央推进农业供给侧结构性改革精神,提出当前和今后一个时期,农业和农村经济工作的主线是大力推进农业供给侧结构性改革。2016年1月自治区先后召开党委经济工作会议、自治区党委农村工作会议,对新疆的农业供给侧结构性改革做出安排部署。自治区党委书记陈全国同志在自治区第九次党代会的报告中强调,要扎实推进供给侧结构性改革,坚定不移去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,扩大有效供给、释放有效需求,促进经济结构调整和发展方式转变。深入分析研究新疆农业供给侧结构性改革面临的制约因素和问题,有针对性地提出减少农产品无效供给、扩大农产品有效供给,提高农业供给侧结构的适应性和灵活性,使农产品供给体系更好地适应需求变化的途径与措施,对加快转变新疆农业发展方式、促进农业提质增效和贫困农民脱贫具有重要的现实意义。

一、文献综述

自2015年中央农村工作会议第一次提出推进农业供给侧结构性改革、提高农业供给质量和效率,保障农产品有效供给以来,农业供给侧结构性改革就成为学术界关注的焦点。针对国内农业供给侧结构性改革,2015年底至2016年初,研究的重点集中在农业供给侧结构性改革的概念、内涵以及农业供给侧改革的解读等方面。2016年以来,研究的重点集中在探讨农业发展中存在的问题、推进农业供给侧改革的措施、路径及建议,以及金融等生产要素支持农业供给侧结构性改革的相关研究。汪维国等(2016)提出,我国农业供给侧主要存在制度滞后与缺失并存、农业技术创新有待提升、农业劳动者整体素质偏低、土地流动难度大、资本要素不足等问题,他认为需从制度创新、技术创新、提升劳动力素质、完善土地流转机制、加强金融支持等方面改革创新,推动农业供给侧改革。孔祥智(2016)认为,农业供给侧改革的着力点在于土地制度改革、农业结构调整和粮食体制改革。许瑞泉(2016)认为,经济新常态下我国农业发展主要存在两方面的问题:一方面是我国粮食结构性矛盾突出,粮食品种的农业供给侧亟待适当调整;另一方面是我国农产品质量不高和国际竞争力不强。他提出解决农业供给侧存在的相关问题,提升农业供给体系质量和效率,提高农业国际竞争力、提高农业生产能力和农民有效收入,需要从提高人口素质、推动科技和制度创新、实施农业品牌战略、完善土地流转机制、推动产业融合方面着力推进。郑风田(2017)提出,我国推进农业供给侧改革主要是基于消费者对农产品品质要求大幅度提升、粮食的相对过剩与“产量、进口量和库存量”三量齐增等问题凸显,他认为推进我国农业供给侧结构性改革,需从提升农产品质量、提高农业全产业链收益、推行绿色生产方式、调整农业结构、发展适度规模经营、建设农产品优质生产功能区、加快科技创新等方面着手。新疆农业生产也存在上述专家学者提出的问题,且新疆的农业还存在农业基础薄弱、科技水平低、适度规模经营不足、地处少数民族聚集区等特点,更需要通过推进农业供给侧改革来解决新疆农业问题。

二、新疆农业供给侧结构性改革的必要性分析

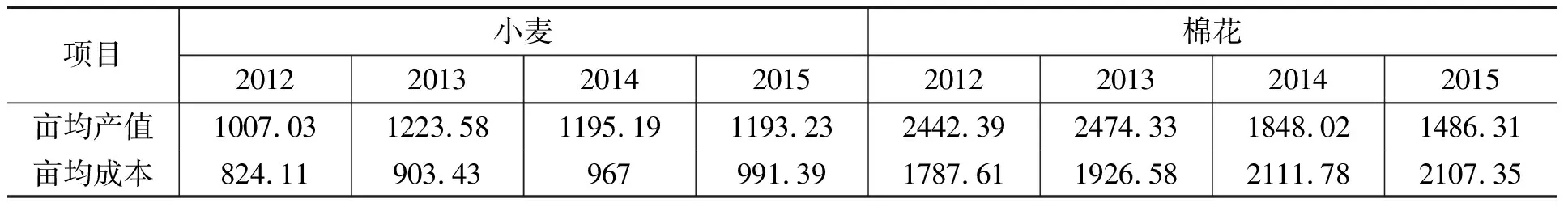

(一)农业供给侧结构性改革是有效提升农业生产经营收益的需要

近年来,新疆农业生产成本持续攀升,现代农业发展面临生产效益下降,农民增收乏力等问题。以小麦、玉米、棉花生产为例,因人工、农资投入品等价格的上涨,小麦、棉花的亩均成本不断提高,小麦、棉花亩均产值均呈下降态势,农业生产效益降低。2012年—2015年,小麦种植成本不断提高,从2012年亩均成本824.11元上升到2015年亩均成本991.39元,亩均成本上涨了20.3%,而小麦亩均产值在波动中缓慢增长,2012年—2015年,小麦亩均产值提高了18.5%,亩均成本上涨幅度超过了亩均产值增加速度,小麦生产效益下降。2012年—2015年,棉花种植成本从亩均1787.61元上涨到亩均2107.35元,亩均成本上涨了17.89%,亩均产值不升反降,从2442.39元下降到1486.31元,棉花种植呈亏损状态。2016年,新疆农产品价格总体走低,农林牧渔产品中,除了林产品价格略涨和生猪价格大幅上涨之外,其他农产品价格总体都下降。种植业中尤以谷物和水果降幅明显,分别下降18.32%和6.55%;畜产品中牛羊价格分别下降8.4%和5.01%。农产品价格总体下跌,农民家庭经营亏损额进一步扩大,加上部分惠农补贴下调,农民增收难度加大。因此,实现有效益的生产是当前需要迫切解决的问题,围绕实现农村全面小康的目标,实现农业供给侧结构性改革迫切需要构建现代农业产业体系,推进农村一、二、三产业融合发展,提高农业供给体系的质量与效率,促进全要素生产率和农业产业综合素质稳步提升,降本增效,增加农业生产经营效益。

表1 2012年—2015年新疆小麦、棉花成本收益情况单位:元

项目小麦棉花20122013201420152012201320142015亩均产值1007.031223.581195.191193.232442.392474.331848.021486.31亩均成本824.11903.43967991.391787.611926.582111.782107.35

数据来源:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会成本价格监督局,2012年—2015年《农牧产品成本收益资料汇编》。

(二)农业供给侧结构性改革是促进农产品有效适应消费结构加快升级、实现市场导向生产的需要

随着新疆城乡居民人均可支配收入的增加,居民消费结构升级逐渐加快,消费需求多样化,对农产品质量、品质及口感等要求更高,中高档农产品与食品消费市场潜力巨大,农业观光旅游休闲服务产品需求日益增长。而现实是,农产品品质较低,优质高端品牌缺乏,虽然当前新疆农产品市场行情总体平淡,但优质品牌的销路好,价格高。新疆迫切需要创新农产品供给方式,增强供给结构的适应性和灵活性,不仅要满足数量上的要求,更要在结构、品种、品质等方面适应消费需求出现的新变化,使农产品供给更加契合消费需求。

(三)农业供给侧结构性改革是保证农产品有效供给前提下缓解资源环境压力的需要

新疆土地面积广,但耕地面积不足。2015年,全疆人均耕地面积不足2亩(2008年耕地面积与2015年人口总数相比),在耕地利用上重用轻养、重产出轻投入,土壤有机质含量不足。水资源时空分布不均,季节性缺水现象严重,农业用水利用率偏低,水资源浪费严重。农业面源污染问题突出,化肥利用率偏低,过量、不合理的化学肥料残留在土壤水体中,造成土壤肥力下降,地膜使用也造成农田污染。新疆农业发展逐渐出现资源环境透支,迫切需要转变农业发展方式,实现资源节约、环境友好和生态良好的可持续发展。

三、改革开放以来新疆农业供给情况分析

改革开放以来,新疆的农业经济体制改革不断推进,纵观新疆农业经济体制改革历程,每一次改革都离不开市场需求的引导。总结新疆农业经济体制改革,历次改革推进都积累了一定经验,对当前推进新疆农业供给侧结构性改革有重要的指导作用。

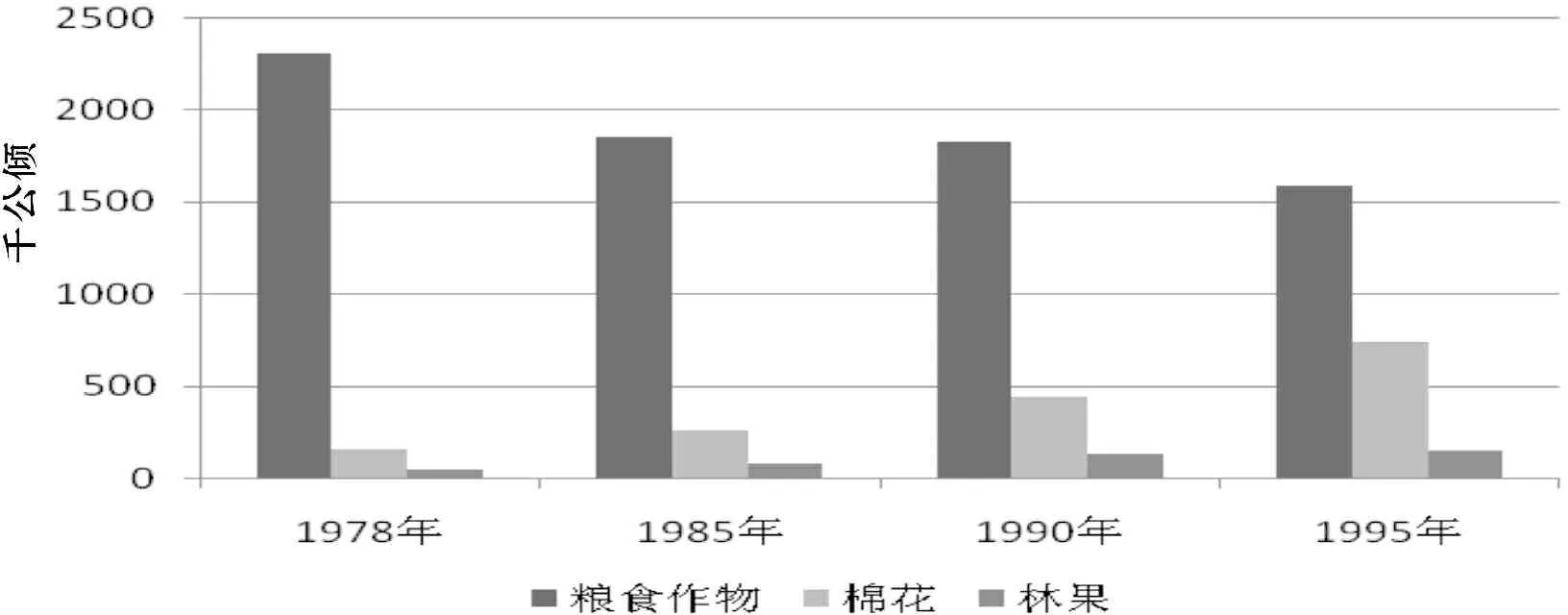

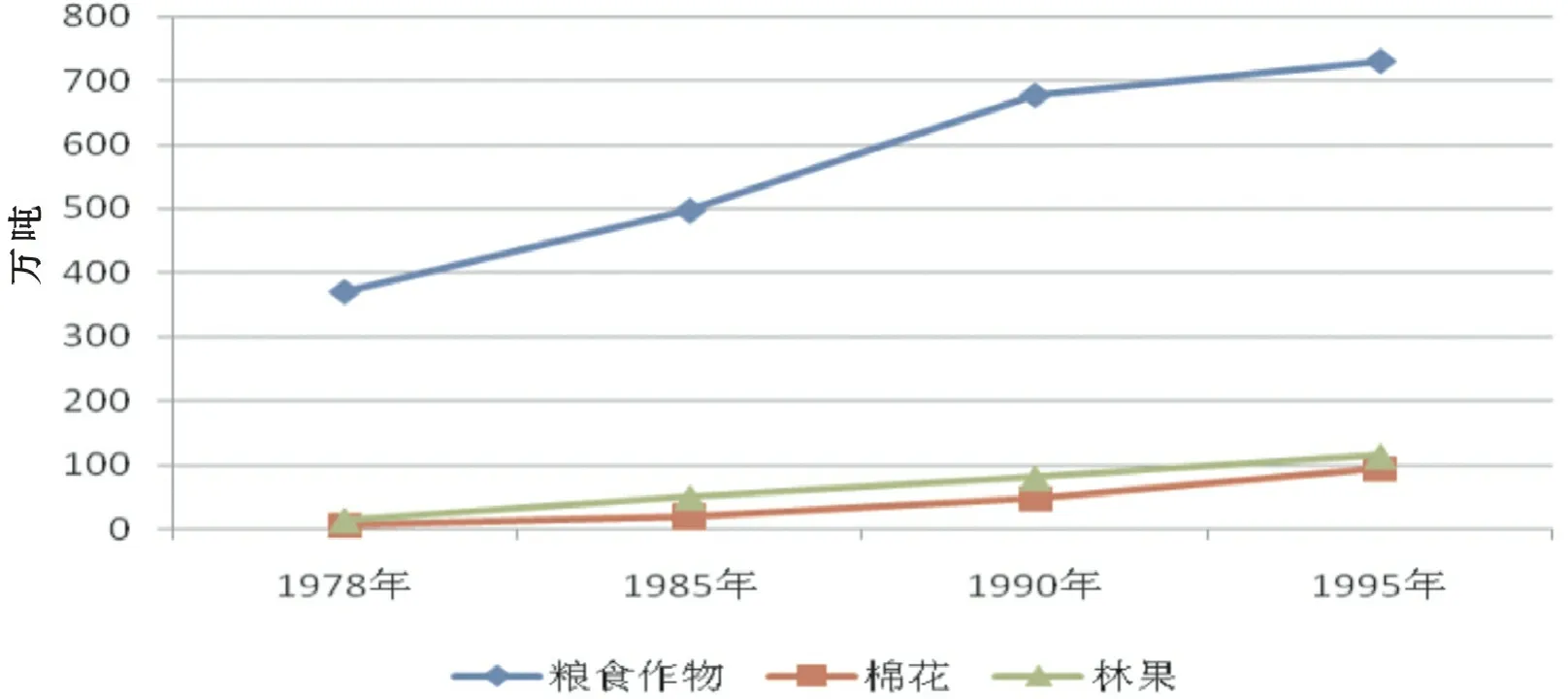

第一阶段,由农产品供给总量不足到努力提高农产品产量的阶段。1978年—1995年,农村家庭联产承包责任制在全疆范围推开,农民有了经营自主权,生产积极性空前高涨,农村生产力得到大幅提高。这个阶段全疆的农业发展方向主要是解决粮食供给不足、农产品供给结构单一问题。1978年—1985年,全疆粮食产量由370.01万吨增加到496.65万吨,7年间年均增长4.29%,创造了当时全疆粮食连年丰产增收的新纪录,解决了新疆粮食长期严重短缺、农民吃不饱饭的问题,完成了以解放生产力、提高农业生产效率的农业经济体制改革。1990年全疆粮食产量增加到676.89万吨。随后5年,伴随全疆粮食持续增产,粮食供给开始出现相对过剩和卖粮难的问题。在这种大背景下,新疆提出积极发展多种经营,全疆农业单一的粮食生产结构逐渐被打破。棉花、西瓜、甜瓜等经济作物种植面积不断增加,种植业结构趋向多样化,市场上农产品供给日益丰富。棉花的种植面积和产量大幅提升,粮食的种植面积适当调减。棉花种植面积占农作物播种面积比从1990年的14.61%增加到1995年的52.21%,棉花产量从1990年的46.88吨增加到1995年的93.5万吨,产量增加了99.45%。1995年,全疆粮食种植面积占农作物播种面积的52.21%,与1990年的61.31%播种面积相比,少了9.09个百分点,粮食种植面积虽然略有下调,但粮食总产量却增加了7.87个百分点,粮食种植效率有所提高[注]数据来源:历年《新疆统计年鉴》。。农业供给结构完成了由粮食供给相对不足到粮食供应充足的调整,由粮食生产独大向粮、棉作物多元化生产的调整。

图1:1978年—1995年新疆主要农作物种植面积

数据来源:《新疆五十年》,中国统计出版社。

图2:1978—1995年主要农产品产量表

数据来源:《新疆五十年》,中国统计出版社。

第二阶段,农产品多元化和产量大幅提升调整阶段。1996年—2014年,人民生活水平日益提高,以谷物为主要消费品的农产品市场逐渐无法满足广大人民群众的需求。新疆根据时代特征,坚持推进在市场需求引领下进行的农林牧结构调整。全面推进粮食、棉花、特色林果业、设施农业和区域特色农业发展,农业生产结构由粮食、棉花占主要地位向粮食、棉花、特色林果业、设施农业和区域特色农业全面发展转变,供给结构发生了重大变化,市场农产品供给逐渐丰富,农业经济发展取得了明显成效。至2014年,农林牧渔业总产值2744亿元,2005年至2014年9年年均增速6.86%。粮食生产实现“七连增”,实现了“全区平衡,略有结余”的目标。2014年棉花产量达到451万吨,单产、总产、商品调拨量等居全国首位,特色林果面积达到1425万亩,产量达到858.6万吨[注]数据来源:历年《新疆统计年鉴》。,新疆已形成四大林果主产区和六大产业集群,林果业发展迅速。畜牧业综合生产能力不断提升。设施农业快速发展。绿色、有机特色农产品生产基地和加工业基地已经形成市场竞争优势。这个阶段新疆已成为国家重要的棉花、林果、肉类和以加工番茄为代表的特色农产品生产基地。这个阶段,农产品得到极大丰富,新疆以农业产业结构调整为重点,推进农业发展方式转变,促进农业一产转型升级的农业产业结构性调整取得了成效。

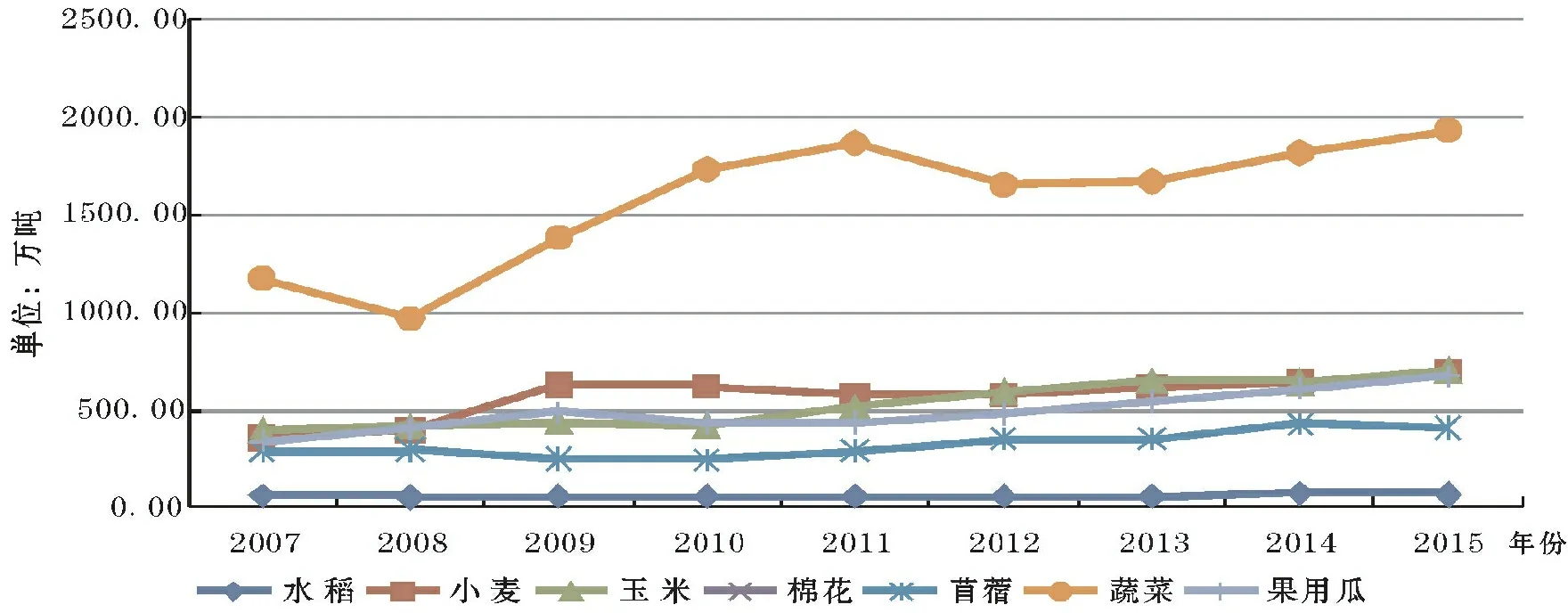

图3:主要年份新疆农作物产量

数据来源:2016年《新疆统计年鉴》。

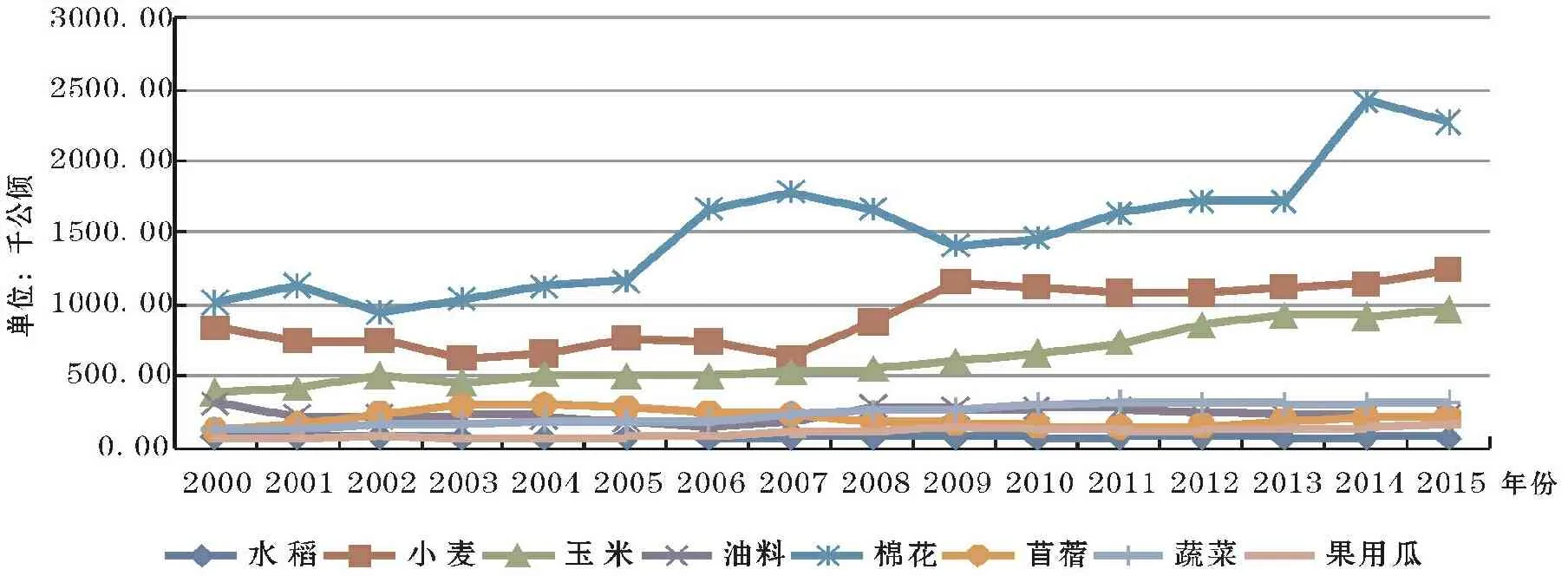

图4:主要年份新疆农作物播种面积

数据来源:2016年《新疆统计年鉴》。

第三阶段,农产品供给普遍过剩、有效供给不足阶段。2014年,经济发展进入新常态,粮棉等主要农产品价格持续下跌,农业市场和资源双重约束加剧,农业增效和农民增收难度明显加大,需要加快推进农业供给侧结构性改革。面对新形势新任务,自治区提出加快转变农业发展方式、大力发展现代农业,在已经形成的粮、棉、果、畜产业格局的基础上,着力推进“稳粮、调棉、优果、兴畜”。2014年,为解决棉花供给过剩,新疆实施棉花目标价格改革试点。四年来,自治区各地各部门紧密协作,各市场主体积极参与,棉花目标价格改革试点取得了显著成效,得到了国家和社会各界的广泛认可。至2017年,新疆粮食产量实现十连增,粮食价格偏低,粮价出现倒挂,销售困难,各地粮食仓容明显不足,因此,需着手进行粮食流通体制改革。棉花目标价格改革标志着以调整农业生产结构、提高农业生产效益,促进一产上水平为重点的新疆农业供给侧结构性改革掀开了农业经济体制改革新篇章,也反映了新疆农业供给侧结构性改革的紧迫性,对新疆农业的健康发展和当前深化农业供给侧结构性改革具有重要的启示和意义。

结合以上分析可得,多相位分段调制干扰可以在真实目标周围形成一定范围的局部遮盖效果,且通过对干扰信号分段数、调制相位数以及调制相位值三个参数的控制可以实现灵活多样的干扰效果。

从改革开放以来新疆推进农业供给侧结构调整的历程可以看出,结构调整始终贯穿于新疆农村改革发展和农业现代化建设的全过程,围绕推进结构调整这条主线,带动了农业生产经营方式的变革,有力地促进了农业增效和农民增收。在经济新常态背景下,自治区政府落实中央农业供给侧结构性改革精神,提出当前和今后一个时期,农业和农村经济工作的主线是大力推进农业供给侧结构性改革。

四、推进新疆农业供给侧结构性改革面临的主要问题

(一)农业扶持政策有待调整完善

1.农业生产支持政策有待调整。供给侧改革要求农业不仅要生产出高质量的优质产品,还要适应市场消费需求。在农产品总量不足时,新疆的农业生产支持政策特别重视支持农业规模生产,以农业产量和规模为依据决定对农业生产的支持和奖励,而忽视了农产品的质量和品种结构。如2017年新疆对小麦实行“统一收购、统一直补”政策,只要是农民种粮、售粮,粮食企业就不得拒收,较少考虑小麦的品质和市场的销量,这项政策的实施在粮食总量不足的情况下,极大地促进了新疆粮食生产,保证了新疆粮食供应,确保了新疆粮食安全,但在当前粮食高库存,粮食存在滞销的情况下,这项政策不能适应当前的生产情况,迫切需要改革。

2.农产品市场调控政策有待调整。新疆大宗农产品价格市场化程度相对较低。以小麦为例,2017年底,小麦执行最低信息参考价,粮食企业收购价格不得低于政府的最低信息参考价。粮食保护价不由市场形成,粮食收储价格政策也没有考虑市场需求。尽管粮食最低信息参考价的出发点是保护农民利益、维护国家粮食安全,但同时也存在一定弊端,即忽视了粮食市场的供给结构平衡,没有注重市场消费结构的均衡,因此农产品市场调控政策也需要根据当时情况做出适当调整,促进粮食等农产品生产契合消费需求,实行优质优价。

3.农业经营政策有待调整。当前新疆经营政策支持的大多是产量高、规模大的农产品,而不是以支持具有市场品牌竞争力的农产品为主。高品质农产品很难得到政策的有效支持,这在一定程度上造成了高品质和适应市场中、高层次需求的特优农产品的短缺。

(二)农业产业结构有待进一步优化

1.种植业中粮食、棉花占比过高,粮棉等主要农产品阶段性过剩。2016年,全疆粮食和棉花播种面积占农作物和特色农产品播种总面积的72.8%,林果种植面积是农作物种植面积的23.8%,牧、渔业所占比例较小。粮食播种面积居高不下,粮食生产结构性矛盾突出,以小麦为主的部分粮食产能相对过剩,高产量、高库存现象凸显,市场小麦价格维持较低水平,粮食企业普遍出现经营亏损,仅2016年,全行业亏损3475万元,亏损面达66.36%[注]数据来源:新疆维吾尔自治区粮食局。,而水稻、油料作物供不应求。棉花次宜棉区、风险棉区产量、品质、效益不高,部分棉农种植收益主要靠国家政策支持。饲草料种植规模很小,2016年,苜蓿播种面积为280.82千公顷,仅占农作物播种面积的4.5%,这不利于农牧融合发展。以粮食、棉花为主的主要农产品产能过剩,造成农业综合效益全面下滑,直接制约了农业竞争力的提升,影响了农业增效农民增收。

2.林果业、畜牧业效益下降。2000年以来,新疆特色林果业发展很快,林果的种植面积快速递增,但因栽培品种结构不合理,林果生产管理较粗放,品牌小而杂、加工转化能力不强等多方面原因,新疆林果业优质果品率低,不同果品种植效益相差很大,红枣等个别林果产品相对过剩。

(三)农产品加工业发展滞后

1.农产品加工业不发达。新疆农产品资源丰富,农产品加工总量小、加工深度不够是新疆农产品相对过剩、农业效益低下的重要原因。2016年,新疆规模以上农产品加工业[注]规模以上农产品加工业统计范围包括农副食品加工业、饲料加工业、制糖业、食品加工业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业。总产值为1351.67亿元,占农林牧渔业总产值2969.7亿元的45.52%[注]⑦数据来源:2017年《新疆统计年鉴》。。山东省规模以上农产品加工业[注]规模以上农产品加工业统计范围包括农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业、纺织业。总产值26187.74亿元,是农林牧渔业总产值9325.89亿元的2.81倍⑦。可以看出新疆农产品的加工转化能力远远落后于内地发达省区,存在很大的发展空间。新疆农产品加工企业数量少,2016年,规模以上农产品加工企业876个,其中亏损企业155个,亏损企业数量占比为17.7%;山东省规模以上农产品加工企业7827个,是新疆的8.9倍,其中亏损企业514个,亏损企业数量占比为6.57%,远低于新疆。再由于新疆农产品加工业产业总量小、企业数量少和规模化程度低,农产品加工龙头企业自身的辐射带动能力较弱,无法支撑其所在地区特色农产品加工的自由发展,农产品加工业的规模化、专业化、标准化发展目标很难实现。另外,当前新疆的干鲜果品加工大多数停留在简单的烘干、脱水上,深加工不足,产业链较短,制约了新疆农产品向精、深方向发展。新疆的农产品加工缺少品牌建设,没有形成具有竞争优势的加工品牌。

2.农业组织化程度偏低。新疆农民合作社数量虽多,但带动作用不强,农民专业合作服务薄弱。家庭农牧场起步较晚,数量不多、规模较小。龙头企业与农民利益联系不紧密,带动农民开展规模化、标准化生产、开拓市场作用远未发挥。新疆农业土地经营权流转滞后,多种形式的农业土地适度规模经营发展缓慢。

(四)农产品市场开拓能力不足

1.农产品名优品牌建设落后。由于长期过度追求高产量,导致农产品质量不高,近年来,新疆大力发展绿色有机农产品,建立绿色有机农产品生产基地,但各企业绿色有机品种多,规模小,市场开发能力弱,缺乏具有品牌影响力的中高端产品,造成国内市场和国际市场对新疆农产品的认知程度比较低。

2.地理位置偏远,营销物流体系不发达。新疆地理位置比较偏远,远离内地市场,交通不便,铁路运力有限,公路运输距离长、成本高。新疆特色农产品在内地的营销大多处于“被动营销”的局面,新疆企业只起到定向供货的作用,而没有和内地的大型超市建立起农超对接的关系,这与新疆地理位置和物流运输状况有很大关系。同时,新疆农产品批发市场建设比较落后,传统的交易方式无法适应快速变化的市场,生鲜果品对仓储物流要求较高,而冷链运输又相对滞后,新疆的农产品运输成本很高。据调查,喀什地区加工的红枣、核桃等产品运往上海市场销售,仅运营费用就占到产品销售价格的38%,远高于15%左右的行业平均水平。

(五)农业发展创新不足

1.农业科技推广服务体系不健全。农业科技管理体制创新不足,机制不灵活,公益性服务严重不足,经营性社会化服务发展缓慢;一些新品种、新技术、新模式示范推广力度不够;农业科技人员整体素质较低,人员老化速度过快、人员结构不合理、知识更新慢,科技服务手段不足,利益分配机制不灵活,基层科技人员待遇低。

2.农村市场信息服务体系建设滞后。农村信息基础设施不足,宽带入户率低,信息闭塞,干部和农民市场化意识不强,普遍重生产轻流通,依靠市场导向调整优化农业结构主动性不够。

3.农业农村投入稳定增长机制亟待建立。各级财政支出结构中对农业投入的比重不高;农村金融保险服务亟待加强,面向农业、农村的金融机构少、服务产品少,农村信用合作社成为农村金融的主力,但其服务能力有限,贷款期限短、贷款手续复杂、贷款利率高;农业企业融资贷款难度大。

五、建议

(一)进一步完善农业补贴政策,增强政策对农业生产的导向作用

1.调整农业补贴政策支持方向。农业各种补贴政策应依据农产品生产现状进行动态调整,补贴政策的调整方向应由从引导扩大生产规模、提高农产品产量转向在保证供给的前提下,引导农产品优质优价,提高农产品质量,由过去主要对农产品的价格直接补贴转变为对耕地生产能力提高与增强的补贴。例如,2014年国家出台了对新疆的棉花进行价格形成机制和补贴方式的改革,农产品直接补贴政策调整措施取得了一定的效果。可见,其他不适应当前农业生产发展现状的补贴政策也应适当调整。

2.推进惠农资金整合工作。梳理改善过去系列强农惠农补贴政策,允许县域强农惠农资金整合统筹运用,允许惠农资金用在支持农业产业、农产品加工业发展等方面,加强对各县市各项惠农补贴资金使用的监管,使各项惠农资金真正发挥作用,促进当地农业提高农产品品质。

(二)优化农业供给结构,扩大农产品有效供给

推进优势产业向优势区域集中,按照农作物适宜环境,逐步将农产品调整到最适宜生产的区域,构建生产生态协调的区域结构。粮棉方面,通过结构调整,解决粮食滞销问题,巩固优质粮食生产能力,加强高产高效粮田建设,调减低产能低效粮食种植面积;突出发展优势高产棉区,进一步逐渐退出次宜棉区、风险棉区,退出面积根据水资源状况发展饲草料种植。特色林果方面,根据主产区情况,在全疆范围内合理构建生产布局,在适宜生产区强化优质林果标准化基地建设,发展多业态林果产品营销模式,努力提高特色林果产品品质。畜牧业方面,根据各地州(县、市)特色,调整畜群结构,引导扩大饲草料种植,尽快形成粮经饲三元种植结构,在畜牧生产优势区域,挑选优良品种建设规模肉牛、肉羊、生猪养殖场。

(三)提高农产品加工业水平,促进一二三产业融合发展

1.全面提升农产品加工业。尽快研究制定加快新疆农产品加工业发展的政策性措施,推动新疆农产品加工业扩大规模和转型升级。以园区、城镇为载体引导农产品加工业集聚发展,建立农产品初加工基地,支持新疆发展农产品加工业,提高农产品初加工生产水平,逐步解决精深加工的瓶颈技术,不断推进农产品加工向深层次发展。利用政策优势,加大招商引资力度,引进有基础、有潜力的大型龙头企业带动新疆农产品加工业发展。

2.拓展农业多种功能,促进一二三产融合发展。在确保粮食安全的底线前提下,推进粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,扩展农业多功能。重视推进农业生产与农产品加工、流通、旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合发展,积极打造休闲农业、创意农业、戈壁农业、农家乐、渔家乐,培育新产业、新业态,吸引更多的城市人群下乡消费体验,带动农民就业增收。

(四)大力培育农产品品牌,努力开拓农产品市场

1.立足提升质量,大力培育农产品名优品牌。新疆区级政府部门应担当品牌建设的主体责任,做好农产品品牌建设规划,建立农产品品牌建设补贴机制,打造几个重点品牌;其次,加强农产品标准化建设,增加农产品品牌的建设投入,协调企业与农户的关系,保障品牌农产品供应;再次,实施优质农产品品牌建设战略,打造世界级新疆优质小麦、葡萄、红枣、哈密瓜等农产品品牌。

2.健全完善的营销物流体系,拓宽农产品市场。运距远、冷链物流不发达等是新疆鲜食农产品效益不高的重要原因。首先,转变农产品补贴方式,梳理各项惠民补贴,将“粮食直补”等原来“补价格”的部分资金酌情补贴到运输上来,进行运费补贴,建立运费补贴机制。其次,加强冷链物流建设,抓紧推进新疆通用机场建设,尽早发挥通用航空在农产品运输方面的快捷作用,开通疆内至疆外农产品货运班列, 全面提高农产品货运能力。

(五)推进农业制度创新 ,优化配置各类资源

不断完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系,大力发展农业专业化、社会化服务组织,推进农业的规模化经营、精细化管理和精准化工作,构建促进现代农业发展的新的运行机制。大力推进农村土地制度改革、集体资产股份化改革、农村金融改革和农业农村保险业的发展,探索和建立农业资源配置、农民多渠道增收、农村集体经济发展、农业多渠道投入、农业风险有效防控的市场化新机制。积极推进外向型农业发展,进一步深化和推动农业开放发展,大力支持符合条件的农业企业走出去,在国外建立农产品生产基地,逐步形成新疆农业国际化的新渠道、新机制和新态势。