东京湾横滨市对宁波城市转型发展的经验启示

文/李博亚 张弦

前言

湾区经济是一种以湾区为形态、以开放为特质、以协同为动力的特殊区域经济,具有文化开放、产业发达、宜居宜业、集聚功能强大、区域引领协同作用突出的共同特征,是当今全球经济的热力图和世界一流滨海城市的显著标志。据世界银行提供的数据,全球60%的经济总量集中在港口海湾地带及其直接腹地,世界上75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸100公里的海洋带地区,排名前50名的特大城市中,港口城市占到90%以上,其中湾区占有绝对主导地位。如纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等凭借着开放的经济结构、高效的资源配置力、强大的要素集聚功能和发达的国际交往网络,成为带动全球经济增长的重要引擎和引领技术变革的“领头羊”。

本文提出的环杭州湾大湾区,以上海为核心,以浙沪两地为主体,具体范围包括上海、杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、舟山和台州9个城市。世界三大湾区中,东京湾与环杭州湾大湾区的资源条件最为相似,产业结构较为相仿。本文以城市的产业结构转型、城市功能转型和体制机制转型为落脚点,重点借鉴东京湾横滨市转型发展经验,论述宁波应如何积极谋取湾区经济发展主动权,主动接轨上海,积极参与长三角地区交流合作,不断提高对内对外开放水平,提高城市综合竞争力。

一、东京湾区与环杭州湾大湾区的比较

(一)地理区位

东京湾位于日本本州岛中部太平洋海岸,为东西两侧的房总半岛(千叶县)和三浦半岛(神奈川县)所环抱,纵深80余公里,通过两个半岛之间狭窄的浦贺水道与西邻的相模湾会合后,与太平洋相连,包括东京都、千叶县、神奈川县,内有东京、横滨、川崎、千叶、君津等大城市。东京湾拥有横滨港、东京港、千叶港、川崎港、横须贺港和木更津港等六大港口,其中横须贺港为驻日美军及日本海上自卫队的基地。六大港口与羽田、成田两大国际机场和东海道等新干线构成了东京湾与日本和全球主要城市之间海陆空立体交通网。港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐量均位列全球五大湾区第3位。依托东京湾发展起来的“东京都市圈”是日本重要的经济活跃带,6564平方公里的土地上人口多达2600万,GDP占到日本全国的一半,城市化水平达到90%以上。

表1 东京湾区与环杭州湾大湾区主要区位数据对比

小结:东京湾具有独特的海湾环境和明显的区位优势,通过填海造地为其拓宽了巨大的发展空间,而环杭州湾大湾区陆域面积更大,经济腹地更广,港口和机场的集疏运规模更高,具有更加优质的资源条件和发展潜力。

(二)经济实力

产业集群的集约发展、资源的优化配置及人口的集聚扩散为东京湾区经济社会发展提供了强有力的支撑。作为日本工业产业最为发达的地带,东京湾区囊括了日本的钢铁、有色、炼油、石化、机械、汽车、电子等主要工业部门,并形成以京滨、京叶工业区为核心的两大工业地带,聚集着日本1/3的人口、2/3的经济总量、3/4的工业产值,以及一大半日本年销售额在100亿元以上的大企业。同时,环绕东京湾的海滨90%被开发成人工岸线和人工岛屿,迪士尼、羽田机场等大型娱乐设施、基础设施和商业设施在填海的土地上建成,使得大规模的人口和金融、文化等高端业态集聚。目前 DID人口比率(Densely Inhabited District人口密集地区,即每平方公里四千人以上连片的人口密集地区,日本的DID人口比率可以理解为中国所说的城镇化率)东京都高达98.2%,东京都市圈达到88%,远高于日本全国的67.3%,东京都市圈城市化水平高于其他地区。

小结:工业化和城市化进程是东京湾区形成和发展的巨大社会推动力,东京湾经济无论从总量还是人均都超过环杭州湾大湾区,拥有东京、横滨和川崎三个国际化大都市,以及千叶、君津等重要工业城市,湾区整体能级高于环杭州湾大湾区。

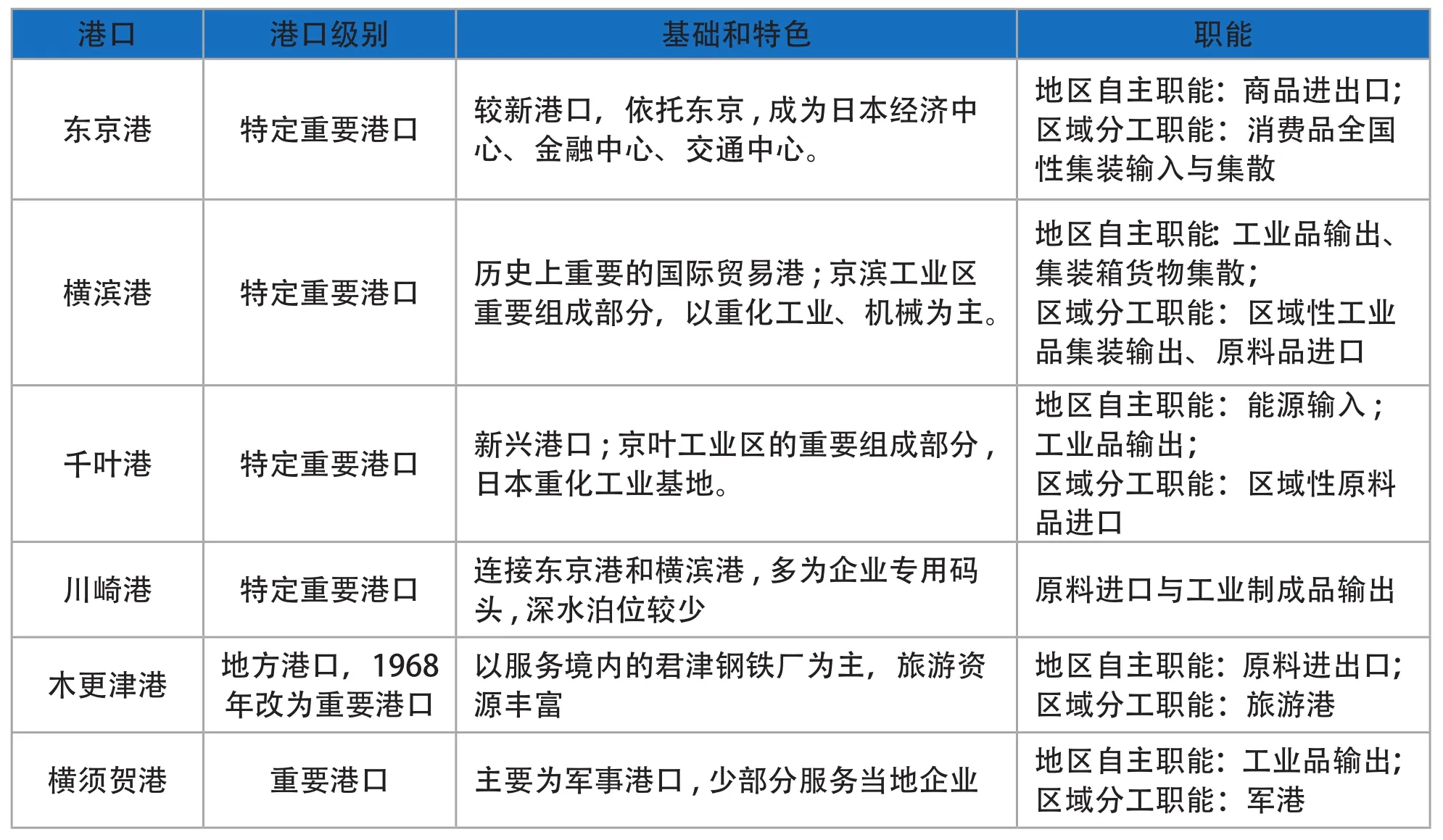

(三)港口分工

表2 东京湾区与环杭州湾大湾区主要经济数据对比

日本政府高度重视港口发展,将港口发展项目提高到国家和地区发展的战略高度。1951年日本政府制定《港湾法》,加强政府在发展规划中的权利,规定由中央政府(运输省)制定全国港口发展五年计划, 决定整个国家港口发展的数量、规模和政策, 由港口管理机构在五年计划的范围内制定港口发展的年度预算和年度计划。日本运输省港湾局在1967年提出《东京湾港湾计划的基本构想》的提案,建议将该地区包括东京港、千叶港、川崎港、横滨港、木更津港、横须贺港和船桥港在内的七个重要港口整合为一个分工不同的有机群体,形成一个“广域港湾”。这一构想的实施,有效缓解了东京湾内港口竞争问题,使东京湾港口群成为促进国家发展和经济繁荣的重要保障。

小结:环杭州湾大湾区所处的长三角地区,其港口群呈现出政府主导下的竞合模式,由于大型的合作机制尚未形成,使得湾区内各港口合作仍受制于行政区划的阻碍,小区域性的合作模式实质上仅是地方竞争行为的一种表现,使得港口合作难以跨越行政区划的藩篱。东京湾则将政府在规划中的主导作用上升到法律层面,由中央政府制定湾区港口合作的计划,避免了地方政府各自为政的局面,打破了行政区划的藩篱,使得港口的职能分工明确,合作关系大于竞争关系。

(四)产业结构

专栏一 东京湾港口职能分工

东京从20世纪60年代的经济高速发展时期开始实施“工业分散”战略,将一般制造业外迁,临港制造业逐步从东京的中心城区迁移至横滨市、川崎市,进而形成和发展为京滨、京叶两大工业带。“工业分散”战略既解决了东京的过度膨胀问题,又促进了外围地区工业的发展。实施“工业分散”战略后,东京从传统工业化时期的一般制造业、重化工业为主的产业格局,逐渐形成了以对外贸易、金融服务、精密机械、高新技术等高端产业为主的产业格局,而石油、化工、钢铁等重化工业则全面退出了东京。东京从而成为日本的政治、金融、商业和文化中心。与此同时,通过制定合理的产业政策和充分重视科技创新,以京滨、京叶工业区为核心的东京湾区成为日本经济最发达、工业最密集的区域,特别是京滨工业区成为东京都市圈产业研发中心。这种布局将工业带与东京主要城区大体量的人口进行了一定隔离,成为战后兴起的全球先进、出口实力最强的新型工业地带。其“新”在于彻底地临海和大规模地集聚,做到了高效率的大进大出,同时又与腹地东京的金融、总部、研发等功能紧密互动。

小结:东京湾内工业的空间布局实施统筹规划,形成错位发展格局,促进湾区要素资源的合理流动,而环杭州湾大湾区缺乏合理的产业分工和资源配合,产业同质化较严重,影响了区域竞争力。

(五)基础设施

东京都市圈的发展很大程度上依靠交通基础设施的完善和网络化。网络化的基础设施将促进区域间、城市间的协同与合作,促进产业上下游的调整和各种要素的自由流通。目前东京市区之间、东京与周边城市之间已形成以轨道交通为主、高速公路为辅的客运网络体系。在推进这一网络化体系建设过程中,政府给予了高度重视。一是在每次城市发展规划中,都遵循“交通先行”“优先公共交通”原则,使公共交通发挥最大作用。二是政府对城市公共交通建设的投入力度大,如对市郊铁路建设,国家和地方政府给予高额补贴(建设费的36%)。但同时,发达的网络化交通基础设施促进了各区域人口流动和都市产业布局调整,也使东京周边地区成为了东京的“卧城”。2005年东京日间人口达到1498万人,超过常住人口256万人,其中流出49万人,流入305万人,导致横滨、川崎等城市发展在当时受到严重的虹吸效应影响,城市缺乏总部职能,税收损失严重。

表3 东京湾区与环杭州湾大湾区产业结构对比

小结:完善的交通网络是湾区经济发展的重要支撑,重视轨道交通等基础设施建设所形成的巨大外部效应,是促进东京成为国际湾区的重要因素。环杭州湾大湾区的综合交通网络已基本形成,具备建设大湾区的基本条件。但交通的日益通达是否会让中心城市的辐射效应低于虹吸效应,造成发展较弱的地区城市空心化、产业空心化、房价高企等问题。因此,找到从被虹吸到被辐射的拐点,也是环杭州湾大湾区建设的需求所在。

(六)合作机制

东京与纽约、巴黎等国际大都市相比,政府在推动城市发展中的作用不可轻视,影响也是长远的。从20世纪50年代后期开始,日本政府开始谋划构建东京首都圈,将东京都与周边的崎玉县、千叶县和神奈川县统筹。1956年,日本政府制定了《首都圈整备法》,为东京都市圈的规划与建设提供了法律依据。1958年,日本政府制定首都圈规划,并每10年修订一次,前后共进行了五次规划修订,对首都圈土地利用、产业机构调整及工业布局、城市再开发、地方经济振兴、人口与劳动力的调整等方面进行了全面的规划,共同开发建设,实现无缝对接。同时,出台了与规划相配套的一系列政策,如1958年编制第一次规划中,为防止城区人口和产业过度集聚,提出建设布局于区外围的卫星城;1959年制定出台了《首都圈建成区内工业等限制法》。一系列法律法规、规划计划和配套政策的实施,使东京都市圈的规划建设有法可依、有章可循,进而优化了东京湾开发建设的空间布局。1976年和1986年第三、四次首都圈规划中,日本政府提出转变“东京一极集中”的现状,建设新的城市中心,东京湾沿岸的横滨、川崎、千叶依托港湾优势,逐步发展成为了首都圈新的核心功能区。东京首都圈形成了以东京湾为依托,以东京为中心城市,带动东京湾沿岸的核心城市相互依存,科学合理的布局。

在整个开发建设过程中,东京湾保持“谁开发谁拥有”的基本原则,建立起相互协作的沟通机制,对湾区和城市发展中的问题采取会议协调协商的方式寻求解决。目前,整个东京湾的开发管理主要协商机构是“东京湾港湾联协推进协议会”,协议会由日本政府的国土交通省关东地方整备局港湾空港部牵头,东京湾所有地方政府共同参与,协议会事务局设置在横滨市。与此同时,国土、交通和产业等专项规划的衔接不是由中央政府出面来完成的,而是由各种智库协调实施,避免了因政府决策者不断变更而导致诉求的不断变化,作为衔接各种规划的智库对本地区的发展有长期的研究、认识和推动,政府将其作为开发管理东京湾的一个重要力量。

小结:作为人工规划湾区的典范,东京湾保持了湾区建设的长期性和协同性,并牢牢依靠规划、坚守规划,是东京湾开发建设的一条成功经验。而环杭州湾大湾区所在的长三角地区,其城市群一直缺少协作的长效机制,《长三角城市群规划》作为区域性质的规划战略高度和实施效率有所不足,实现目标难度较大。

二、横滨城市转型发展的路径举措

通过上述对大湾区形成机理及主要要素的研究,可以得出东京湾与环杭州湾大湾区具有一定的可比性和可借鉴性,湾区内港口城市的转型对大湾区的形成发挥了重要作用。2016年横滨GDP达到12.34万亿日元,位列东京湾第二位。宁波与横滨两座城市在各自湾区的排名位置相差不大,经济地位相当,但从绝对量看,宁波与横滨还有一定差距,可将横滨市作为对标城市进行学习借鉴。

(一)国家战略高度的统筹规划

横滨城市转型发展与东京都市圈的规划建设密不可分。东京都市圈是由国家战略主导,以提高首都圈能级和促进首位城市在全球及区域网络中发挥作用为目的的超大型跨区域建设。第四次首都圈规划中,日本政府呼吁加速将选定城市功能分散到首都地区以外的其他核心城市。在多核和多中心的规划指导下,其他核心城市需要具有各自特色的功能性设施,这些设施从种类上和规模上应与东京都市圈首位城市的功能性设施形成分工互动关系。作为首都地区除东京以外最大的城市,横滨连同相邻的川崎在这一规划中的作用十分重要。同时,横滨自身扩大城市工作机会的需求与首都圈规划赋予横滨的职能相吻合,横滨在总体规划(1980-2000)中也提出了要增加其作为东京核心城市发展所需的功能。因此,横滨的城市转型发展,是立足于国家战略层面提出的,日本政府的主导作用和整个区域间的协作分工至关重要。

(二)举全市之力推动港口开发建设

迫于东京人口的迅速膨胀和城市功能过于集中的压力,东京亟需疏解部分城市功能。与此同时,横滨市的经济发展和地位提升也需要摆脱“东京卧城”形象,建设成为一个具有综合城市功能的国际现代化都市。为此,横滨提出建设“横滨21世纪未来港”。

横滨21世纪未来港规划通过港湾地区的扩建改造,建设商贸大厦、会议中心、展览中心等项目打造城市商业、商务、会展等功能,建设美术馆、海洋博物馆、游乐场、公园等设施完善城市文化和休闲娱乐功能,并辅以滨水步行绿化系统,由此建立一个以文化、贸易和国际交流设施为主体的新市中心,打造横滨市现代化、新型中央商务区。横滨21世纪未来港地区的陆域功能完全脱离港口,港口功能仅体现在游船码头建设上,其重点在于强化城市功能。通过开发建设,该区域逐渐具备了金融商业、会展办公、文化交流等国际性质城市的基本功能。这改变了区域原有的港口贸易和工业生产功能,极大地提升了横滨市城市功能等级,使横滨由国际贸易港口和工业城市,成为国际性的现代化都市。

(三)政府大力扶持下的传统产业转型升级

横滨在发展过程中,市场经历了石油危机、日元升值等重大影响,但企业积极寻求转型突破。横滨政府认识到信息化对其未来经济基础的重要性,大力推动高科技产业发展,出台政策推动高科技领域土地开发,引进高科技企业,建设高科技产业园区。

三、对宁波城市转型发展的启示

规划方面,以服务核心城市为导向,站位更广阔更长远。横滨市积极参与首都圈规划的制定和修编,站在整个湾区的角度,根据自身特点和与核心城市东京的相对地位,进行自我定位和产业方向选择。市级总体规划响应国家战略号召,增加为东京服务的职能。同时,传递绿色环保理念,保留历史遗迹,在开放强度上充分考虑人的感受,促进城市建设与人居环境相协调。

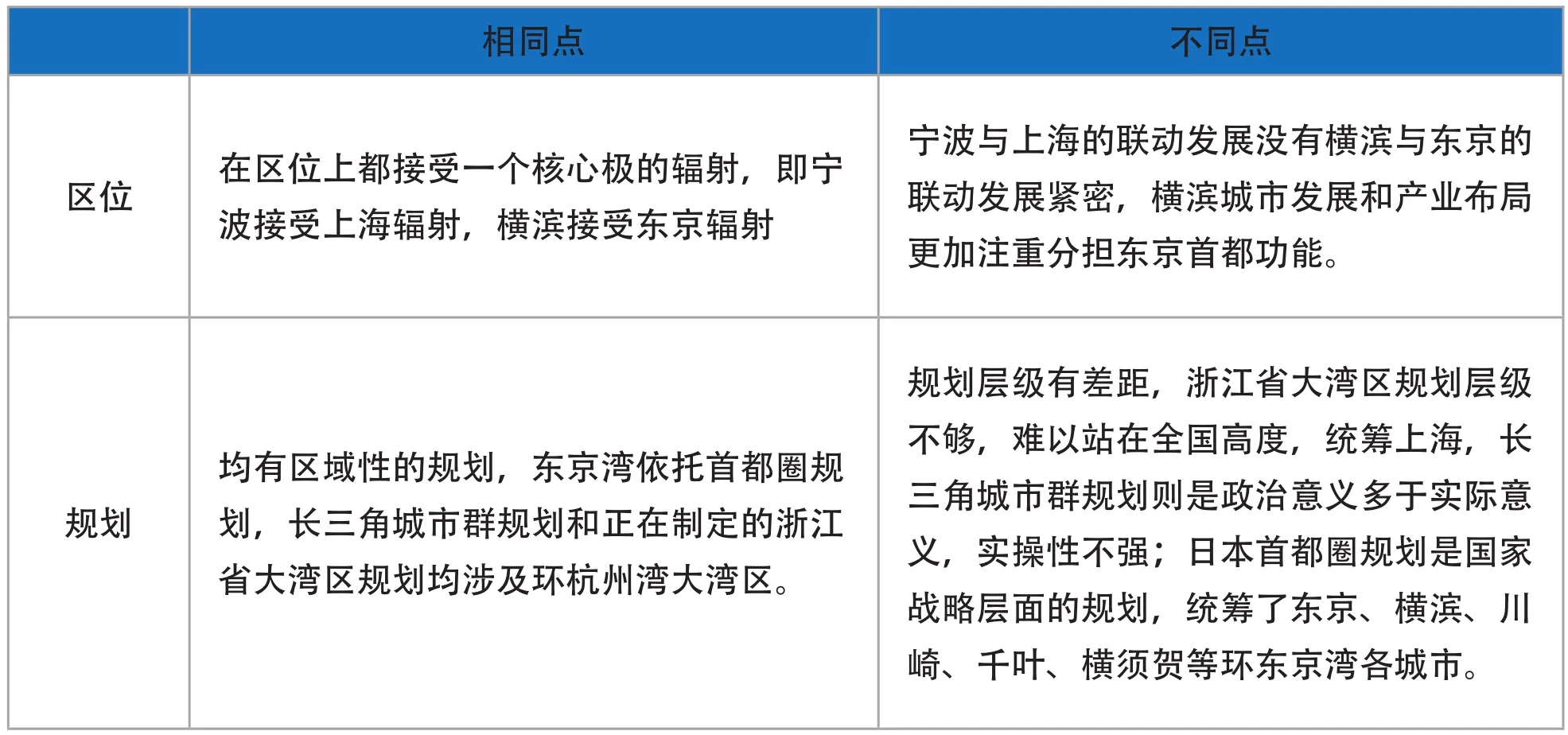

专栏二 宁波市与横滨市的对比分析

港口方面,不再以吞吐量论英雄,多元拓展港口功能。东京港和横滨港作为日本最大的两个港口,集装箱吞吐量早已跌出世界前20名。但大吞大吐未必是港口发展成功的象征,其背后可能是短小的产业链和单薄的产业体系。东京港湾局效仿阿姆斯特丹,另辟蹊径发展滨海休闲旅游业,整备临海绿地,建设新的临海旅游设施以及观光游轮客运码头,打造闻名世界的国际观光港湾。

专栏二 宁波市与横滨市的对比分析

产业方面,不再追求超高的第三产业占比,注重细分产业优化升级。几大工业城市一二三产业结构在10-20年间变动不大,制造业和服务业内部,依托于科技研发的高端制造业和立足于体验经济、服务经济的现代服务业比重上升,完成高能耗、低附加值传统产业的转型升级,产业总体向高质量发展。

空间方面,城市空间向海拓展,吸引人才资源。由于东京人口压力较大,首都中心用地不足,东京湾沿岸又被工业区所占据,规划提出“滨水开发”理念,通过填海,高效利用滨水区域,开发实施兼备商业区、写字楼和住宅区的大规模复合型项目,引导来自核心城市的人口向海湾地区转移,集聚科技、文化等新兴产业人才,同时催生服务经济、体验经济、知识经济在海湾地带发展。

与此同时,日本与中国国情有所不同,横滨市乃至东京湾的经验不能完全照搬复制到宁波。一是“单极”与“多极”的区别。与旧金山和纽约湾区分属美国经济的一部分不同,无论是经济还是社会层面,认为东京湾区是日本的核心都毫不过分;中国的空间集聚呈现出“多极”格局,从NASA公布的全球夜间灯光图看,京津冀、长三角、珠三角都是灯光亮度极高的几极。这也意味着,环杭州湾大湾区面临的竞争局势更加严峻,举全国之力建设的可能性微乎其微,浙江省大湾区规划层级也难以发挥跨行政区域统筹作用。二是腹地大小不同。日本国土狭长,东京湾腹地和市场狭小,且“三湾一海”(东京湾、伊势湾、大阪湾和濑户内海地区。)紧密相连,是全世界港口最集中地区之一,各港口规模、能级较为平均,腹地多有交叉重叠;宁波舟山港积极在省外建设“无水港”,腹地不断延伸,深入内陆地区,且规模巨大,辐射能力不断增强。因此,横滨港基于中转型港口特征、地理位置靠近美国等优势成为美日国际物流中转港的经验难以被宁波复制,宁波港服务内陆、对接“一带一路”沿线国家的重大使命尚无经验可循,仍需自我探索。