重症哮喘的高患病率:一项大型随机人群研究

Roxana Mincheva, MD, PhD, Linda Ekerljung, PhD, Apostolos Bossios, MD, PhD,Bo Lundback, MD, PhD, and Jan Lotvall, MD, PhD

哮喘是一种常见病,西方国家的患病率为5%~10%[1-5]。然而,关于哮喘严重度的研究资料很少,可能是由于国际上对重症哮喘的定义不完全一致所致。众所周知,重症哮喘对患者的生活质量和健康、经济都有明显的影响[6-9]。最近的欧洲呼吸学会/美国胸科学会指南将重症哮喘定义为:使用高剂量药物并充分解决所有可能的并发症情况下仍无法控制或将病变维持在理想状态[10]。尽管这些指南中推测重症哮喘的患病率占哮喘总人口的5%~10%,但其确切的患病率尚不清楚,与对重症哮喘缺乏统一的定义和共识有关[11]。之前一些小样本量的基于人群的研究表明,重症哮喘的患病率为10%~24%,这些研究中也采用了不同的重症哮喘的定义[12-18]。这些估计是不精确的,因为临床研究和流行病学研究所用的定义不同。更重要的是,重症哮喘的真实患病率只能通过随机人群的流行病学研究来计算,而不是选定的基于医院或诊所的队列,因为这样的队列存在固有的偏倚。

本研究从“瑞典西部哮喘研究”中选择活动性哮喘患者随机队列进行研究并报道了不同的重症哮喘征象的发病率,这些数据来自于30 000名年龄16~75岁的随机受试者的问卷调查,调查方式通过邮寄问卷方式进行,问卷回收率为62%[2]。为了避免对哮喘严重度定义的偏倚,我们基于5个参数对重症哮喘的表型进行界定,包括肺功能、日间症状、夜间症状、使用急救药物和哮喘急性发作(口服糖皮质激素、因哮喘而急诊就诊、或两者兼有)。此外,我们评估了重症哮喘表型与哮喘并发症间的关系,并确定其危险因素。

1 方法

1.1 研究人群和试验设计

本研究基于2008年至2012年的一项瑞典西部大规模人口研究,之前已对该研究进行详细描述[2,15,19]。该研究区域位于北海的哥德堡市。哥德堡是瑞典第二大城市,2007年底具有人口49.4万,若包含其周边的城区,则人口超过70万。2007年瑞典西部的总人口数为154.7万,约相当于瑞典人口的1/6。邮寄问卷于2008年2月发送给该地区年龄16~75岁的30 000名居民,其中从居住在哥德堡市及其周边区域的人口中随机选择了15 000名受试者,同样也从瑞典西部的其他区域随机选择了15 000名年龄范围相同的受试者。受试者的姓名和地址来自瑞典人口登记册。

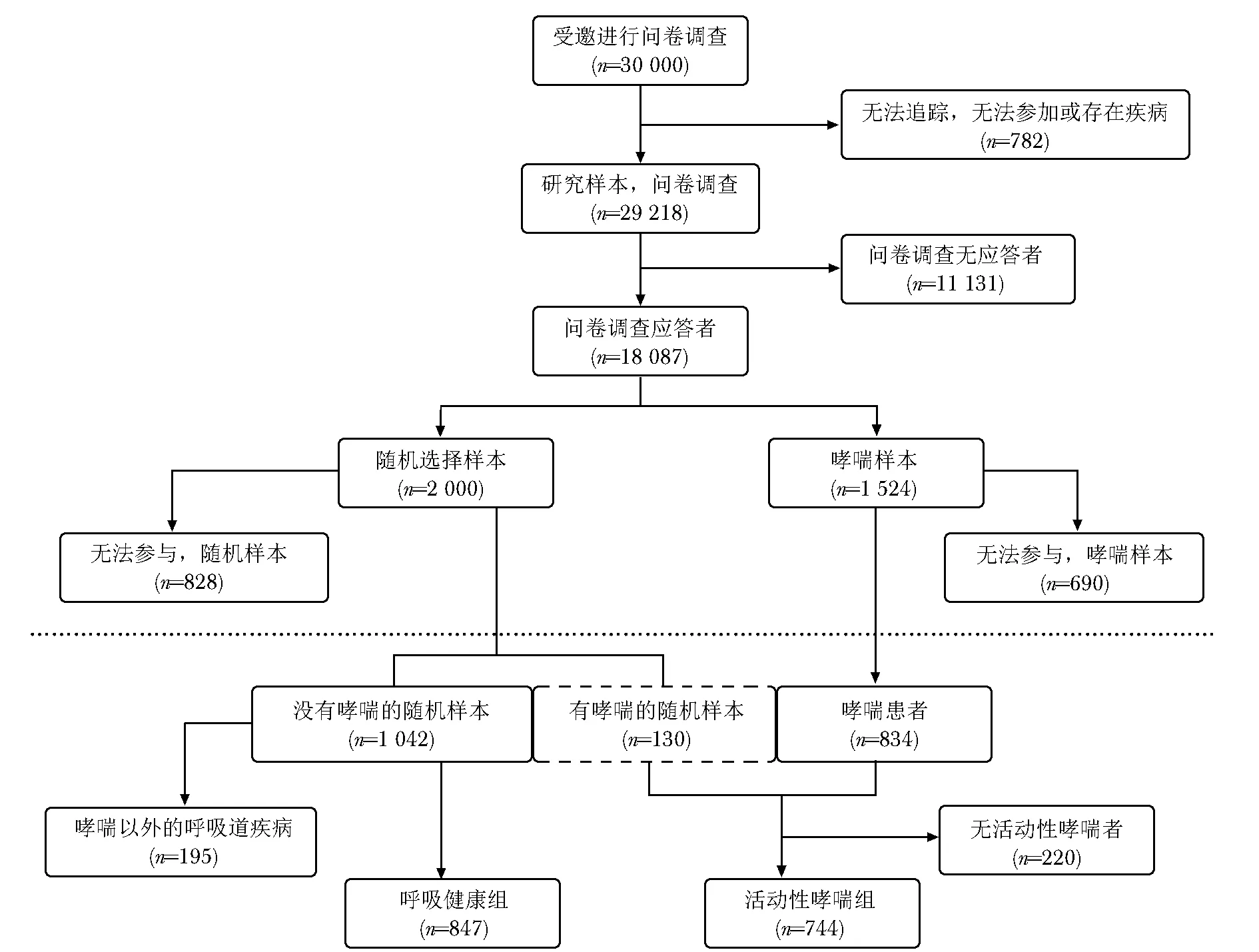

我们收到了18 087份问卷,排除按地址无法找到的或已去世的受试者后,问卷回收率为62%。那些曾患有哮喘或医生诊断为哮喘的受试者以及随机选择的一组无哮喘的受试者受邀进行临床表型分析,包括访谈和多项生理测试。共有2 006名受试者接受了临床检查,包括支气管扩张前后的肺功能检查[第一秒用力呼气容积(forced expiratory volume in one second,FEV1]和用力肺活量(forced vital capacity,FVC)、乙酰甲胆碱吸入激发试验、呼出气一氧化氮(fractional exhaled nitric oxide,FENO)测定、血液采样,并对11种常见的吸入性变应原组进行皮肤点刺试验。在临床检查和血液检测之前,我们还对受试者进行了详细的临床访谈,其中包括哮喘症状和哮喘药物使用情况、上下气道并发症、环境诱发因素以及社会经济状况相关的问题。从最初受邀进行问卷调查的受试者开始,本研究选择参与者的详细流程图如图1所示。目前主要是对744例显示出活动性哮喘征象的哮喘患者进行分析,这些患者曾患有哮喘或曾诊断为哮喘,并且在过去12个月内曾使用哮喘治疗药物、或曾反复发生喘息或伴有或不伴有喘息的气促。为了比较年龄、性别、体质量指数(body mass index, BMI)、吸烟状况以及肺功能参数、FENO值、乙酰甲胆碱反应性和皮肤点刺试验反应阳性率,我们将不同组的哮喘患者与肺部健康的对照组受试者进行比较。我们纳入847名呼吸系统健康者作为对照组,这些受试者从未被诊断为哮喘,没有哮喘症状和慢性咳嗽咳痰,未使用哮喘药物,无慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)、慢性支气管炎、肺气肿或肺结核。

1.2 重症哮喘的定义

为定义重症哮喘,我们使用了5种不同的哮喘参数,旨在涵盖广泛的哮喘症状和肺功能的下降情况。哮喘严重度征象包括:(1)尽管持续使用药物,仍有4种或更多日间哮喘症状(之前定义为“多症状性哮喘”[14]);(2)与FEV1< 70%预测值相一致的肺功能受损;(3)几乎每天使用急救药物;(4)每周1次或多次发生夜间症状;(5)肺部相关的急诊科就诊/定期或在急性发作期间使用口服糖皮质激素类药物。

该研究得到哥德堡地区伦理审查委员会的批准,该委员会总部设在哥德堡大学。

1.3 统计学方法

应用适用于Windows 系统的IBM SPSS统计软件(版本21.0;国际商业机器公司,阿蒙克市,纽约)对调查队列进行统计分析。整体问卷数据缺失率<1%。其他参数的缺失数据百分比分别为:肺功能测定3.8%, FENO11.3%,皮肤点刺试验27.6%(因药物治疗或年龄>65岁而未执行),乙酰甲胆碱激发试验62%[由于肺功能低(FEV1<预测值的70%,年龄>65岁,无知情同意或已在诊所外测试而未执行]。缺失数据不包含在分析中。我们将哮喘患者分为3个亚组,包括出现1个哮喘严重度征象的受试者,有2个或更多哮喘严重度征象的受试者,以及被认为患有活动性哮喘却未显示任何严重度哮喘征象和非重度哮喘的受试者。组间比较采用卡方检验,2组以上的趋势比较采用Mantel-Haenszel检验。采用独立样本t检验分析连续变量以比较组间均值。P<0.05为差异有统计学意义。将每个影响因素(年龄、性别、吸烟史、肥胖、鼻塞、鼻漏、变应性鼻炎、长期咳嗽、晨起咳嗽、痰液产生)作为自变量,哮喘严重程度作为因变量,采用二分类逻辑回归模型进行单变量分析。对于有1个哮喘严重度征象的哮喘和有2个或以上哮喘严重度征象的哮喘,其因变量参照组是非重症哮喘。因此,以非重症哮喘患者作为参考组进行多项逻辑回归分析,包括与未调整分析的重症哮喘有显著相关(P<0.05)和临界显著相关(P=0.05~0.10)的所有变量,包括年龄、吸烟状况、BMI、鼻塞、特应性或变应性鼻炎、鼻漏、痰液产生以及晨起咳嗽和长期咳嗽,以确定哪些因素与哮喘严重程度显著相关。分析结果用比值比(odds ratios,OR)和95%置信区间表示。

图 1 研究设计及哮喘组和对照组选择流程图

2 结果

2.1 重症哮喘征象的患病率

每种重症哮喘征象的患病率在本文的在线资料库www.jacionline.org的表E1中列出,活动性哮喘组中这些征象的患病率为8.9%~13.7%。常见的重症征象是多种日间症状,其次是FEV1降低和夜间症状。

图 2 有重症哮喘征象的活动性哮喘患者比例及其重叠程度的韦恩图

2.2 重症哮喘亚组描述

根据哮喘的严重程度将哮喘患者分为3组(图2)。23%的哮喘患者仅表现出5种重症表型征象中的1种,13.2%的哮喘患者具有2种或更多重症征象。总之,36.2%(n=269)的哮喘患者至少有1种重症哮喘征象,只有5%的哮喘患者有3种或更多重症哮喘征象(参见本文的在线资料库中的表E2, www.jacionline.org)。第三组为未显示出任何重症哮喘征象的活动性哮喘患者,他们被认定为非重症哮喘患者。本研究的数据来自随机人群,因此能够计算人群水平重症哮喘征象的患病率。在包含1 172名受试者的随机人群样本(图1)中,至少有1个重症哮喘征象的患病率为3.1%,2个或更多重症征象的患病率为1.3%,7.4%患有非重症哮喘。

2.3 患者一般特征

将3组哮喘患者与对照组(n=847)进行比较,各组受试者的一般特征见表1。在3个哮喘组中,哮喘严重程度与年龄有关(≥2个征象哮喘组的平均年龄为(54.6±14.9)岁,1个征象哮喘组年龄为(50.9±15.1)岁,非重症哮喘组为(44.9±15.1)岁,P<0.001),但并发所有哮喘患者与健康对照组比较年龄差异无统计学意义。 与对照组相比,3个哮喘组中女性患者比例更高,但3个哮喘组间并无明显差异。肥胖与哮喘严重程度显著相关,BMI>30 kg/m2的受试者比例在2个或以上重症哮喘征象组、1个征象哮喘组、非重症哮喘组和健康对照组分别为40.8%、29.8%、20.7%和12.8%(P<0.001)。

吸烟者比例在有2个或以上重症哮喘征象组、1个征象哮喘组和非重症哮喘组分别为21.5%、17% 和9.5%(P<0.05)。有2个或更多重症哮喘征象组与其他两个哮喘组相比,患者的吸烟年数更长。

2.4 肺功能和临床特征

与非重症哮喘组相比,有重症哮喘征象哮喘组患者的FVC和FEV1/FVC比值显著降低,有2个或更多重症哮喘征象哮喘组中88.2%的患者存在支气管高反应性,1个征象哮喘组和非重症哮喘组中支气管高反应性比例分别为77.6%和67.9%,两组间无明显差异。值得一提的是,对于肺功能低(FEV1< 70%预测值)或年龄>65岁或不同意进行激发试验的受试者并未进行乙酰甲胆碱激发试验,降低了该参数的统计学检验效能。健康对照组中支气管高反应性受试者比例明显减少(32%)(P<0.001)。各哮喘组之间的FENO值无显著差异,但健康对照组与各哮喘组相比FENO值显著降低(表1)。

变态反应状态分析显示,61.5%的非重症哮喘患者皮肤点刺试验阳性,该组中48.7%的患者对2个或更多的气源性变应原敏感;在1个重症哮喘征象哮喘组中,46.2%的患者皮肤点刺试验阳性,40.4%的患者对2个或更多个变应原敏感;2个或更多重症哮喘征象哮喘组,42.9%的患者皮肤点刺试验阳性,34.7%的患者对2个或更多气源性变应原敏感。健康对照组33.1%的受试者对至少1种气源性变应原敏感,21.3%对2种或更多种变应原敏感。不同哮喘组间受试者的过敏状态无明显差异,但健康对照组对单发性变应原或多发性变应原的敏感性显著降低(P< 0.001)。

非重症哮喘组和有2个或更多重症征象哮喘组血嗜酸粒细胞平均值分别为0.23×109个/ L和0.28×109个/ L,差异有统计学意义(P<0.05),但非重症哮喘组与有1个重症哮喘征象哮喘组无明显差异(0.25×109个/ L)。健康对照组的血嗜酸性粒细胞数为0.18×109个/L,显著低于哮喘患者(P<0.001)。2个或更多重症哮喘征象哮喘组中,79.6%的患者单独使用吸入性糖皮质激素(inhaled corticosteroids,ICS)或联用长效β2受体激动剂(long-acting β2-agonist,LABA)明显高于非重症哮喘组的53.1%(P<0.001),但与1个重症哮喘征象哮喘组比较无明显差异(70.2%,P=0.09)。

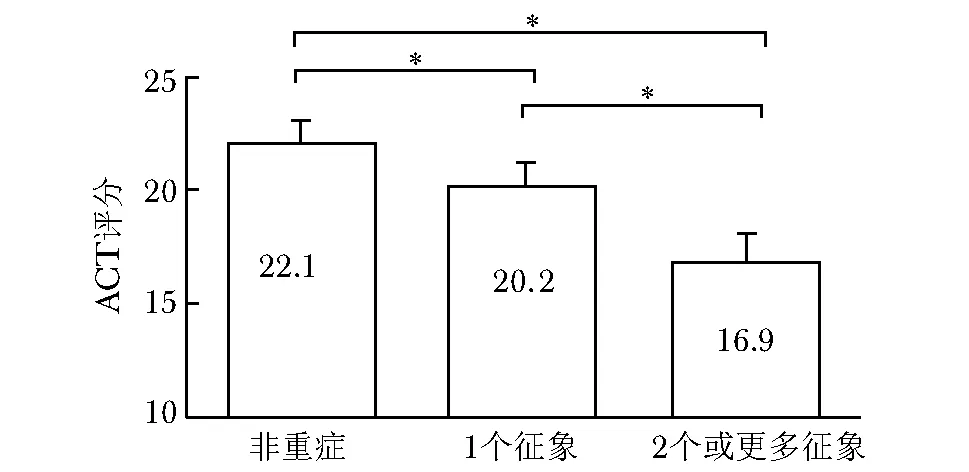

通过哮喘控制测试(asthma control test, ACT)结果评估哮喘控制水平。2个或更多重症哮喘征象哮喘组中,仅28.8%的患者哮喘得到良好控制(ACT评分>19分),1个征象的哮喘组中65.4%的患者哮喘控制良好,在非重症哮喘组中,84.4%的患者哮喘控制良好(P<0.001)。2个或更多重症哮喘征象哮喘组、1个征象的哮喘组和非重症哮喘组的平均ACT评分分别为16.9、20.2和22.1(P<0.001)(图3)。

表1 各组受试者年龄、性别、BMI、吸烟史、吸烟年限、临床特征、哮喘药物、控制水平等特征描述

图 3 非重症哮喘组、1个重症哮喘征象哮喘组和2个或更多重症哮喘征象哮喘组患者的平均ACT评分*P<0.001

2.5 疾病严重程度相关因素

重症哮喘征象的存在与多个因素有关,如表2和表3所示。单变量分析显示,年龄增长会增加两个重症哮喘亚组的风险。吸烟是1个重症哮喘征象的重要危险因素(OR:2.07;95%CI:1.22~3.51),与2个或更多重症哮喘征象明显相关(OR:3.46;95%CI:1.85~6.46)。与哮喘严重程度相关的其他因素包括肥胖、长期咳嗽、晨起咳嗽和痰液产生,而鼻塞仅与2个或更多重症哮喘征象相关。这些因素也包含在以非重症哮喘为对照组的多项回归分析中,对年龄、吸烟、肥胖、鼻塞、数据以比值比和95%置信区间表示;粗体表示有统计学意义;分析中所用的对照组为非重症哮喘者;对照组按如下标准进行分类:年龄更轻、男性、不吸烟、BMI为20~24 kg/m2,、无鼻塞、无鼻漏、无变应性鼻炎、无特应性、无长期咳嗽、无晨起咳嗽、无痰液产生痰液产生,以及长期和晨起咳嗽进行分析,年龄增长和痰量增加等多种因素与有1个重症哮喘征象相关。年龄增长、长期咳嗽、肥胖和痰液产生均与2个或更多重症哮喘征象相关。

表2 与当前哮喘患者的重症哮喘征象相关的未调整的OR值[OR(95% CI)]

我们还进行了二变量分析,对P<0.05的参数及对具有临界意义(P=0.05~0.10)的参数进行分析,结果未产生太大改变,因为对于1个征象哮喘组、特应性和变应性鼻炎是临界显著变量,对于2个或更多重症征象哮喘组只有鼻漏是临界显著变量。当这些因素也纳入多项逻辑回归分析时,唯一的变化是变应性鼻炎成为具有1个重症征象的哮喘组的重要危险因素(数据未显示)。

2.6 并发症

至少2个重症哮喘征象哮喘组患者存在其他肺部症状,并发症的频率高于其他组(图4),包括咳嗽、鼻塞和COPD等,但是鼻漏和胃食管反流均与哮喘严重程度无关。

3 讨论

从随机人群研究中得出的数据表明,重症哮喘比通常报道的更为普遍[10],由于重症哮喘定义的差异,其在活动性哮喘患者中的患病率波动于13.2%~36.2%。本研究中采用的重症哮喘指标是根据之前的一些研究结论,这些研究表明所选指标可反映哮喘的严重程度。缺乏统一的和明确的定义是重症哮喘发生率容易被低估的原因,我们的结果进一步表明,13.2%的哮喘人群有2个或更多重症哮喘的征象,这些征象的不同组合代表了重症哮喘的各种不同表型。在目前的研究中,与哮喘严重程度相关的因素包括年龄、肥胖和吸烟。咳嗽不包括在重症哮喘的定义中,但它被认为是更严重哮喘的征象。

表3 多元逻辑回归分析,以非重症哮喘患者作为对照组[OR(95% CI)]

图 4 非重症哮喘组、1个重症哮喘征象哮喘组、2个或更多重症征象哮喘组的症状发生率(%)

我们采用本研究选择的重症哮喘表型的定义得到的重症哮喘的生率高于之前的报道[17,20-22],这可能是一个有争议的结果,但本研究的数据资料是基于人口学研究,并且不存在从临床选择患者队列或基于网络的招募而产生选择偏倚。重症哮喘是一个非常复杂的概念,难以定义和应用于临床实践[23],这也是我们选择在评估中包含多种重症表型征象的原因。许多患者存在多种症状,这可能会使他们对病情的描述更加混乱,从而难以确定疾病的严重程度。分析评估重症哮喘的不同表型可使我们能够处理哮喘的具体问题,从而更好地实现哮喘的个体化管理。因为本研究人群是随机选择的,瑞典人口数为1 000万,因此可以推测约有30万瑞典人有重症哮喘征象。目前尚不清楚这些数据是否适用于其他国家,如美国。这一确定重症哮喘的流行病学数据可能会存在争议,因为该队列的受试者不单单是接受全面和专业哮喘管理的患者,这可能是一个合理的论点,但也应该考虑到瑞典是一个早期有效实施ICS的国家,且糖皮质激素处方率很高[19]。此外,根据流行病学资料,严重哮喘患者单用ICS或联用长效支气管扩张剂的比例更高。因此,从这项研究中并不能得出文中所报告的重症征象是由于该组整体缺乏足够的治疗而造成的结论。此外,年龄增长是哮喘更重的重要危险因素,这可能与肺部随时间延长而发生结构变化有关[24-25]。

有研究报道,女性这一性别因素与哮喘严重程度相关[7,26-29]。在本项研究中,尽管女性在各哮喘组中的比例均较男性高,但我们并未发现女性是疾病加重的危险因素。从发病机制的角度尚不清楚性激素[30]、感知和行为方式[31]、或各种内部和外部因素是否可以解释通常所报道的女性比男性的哮喘严重程度增加这一现象。

肥胖与哮喘严重程度显著相关,这在以前的究中也有报道[32-35]。有许多将肥胖与哮喘严重程度的增加联系起来的假设,包括遗传因素、伴随的并发症或脂肪组织分泌的炎症介质等[36-37]。瑞典北部阻塞性肺部疾病中心(OLIN)的一项研究表明,肥胖是变应性哮喘和非变应性哮喘的危险因素[38-39]。流行病学研究有助于解释重症哮喘在肥胖患者中更为常见的原因,与减肥相关的肥胖手术治疗甚至可以消除某些受试者的哮喘征象[40]。这表明这些患者的哮喘机制可能仅仅是由于超重,而对其他患者而言,肥胖会增加哮喘严重程度[41-42]。在一些接受肥胖手术治疗的受试者中,哮喘症状得到了改善但并未完全消除,这表明肥胖影响哮喘的严重程度,但不是哮喘的病因[43]。因此,肥胖与重症哮喘之间可能存在多种潜在的机制。

研究发现吸烟与哮喘严重程度相关,这与之前的一些研究结论一致[44-45],尽管也有一些研究没有观察到这种关联[46-47]。众所周知,吸烟会改变哮喘的表型,包括降低患者对ICS的治疗反应[48-49]和降低呼出气中的一氧化氮水平[50]。不能排除具有重症哮喘表型且有吸烟史的受试者,其肺部除哮喘外可能还具有不同程度的COPD相关病理学表现,并且这可导致患者COPD和哮喘的重叠。

在该哮喘队列研究中,变态反应状态与哮喘严重程度无关,这也支持以前的一些研究结果[46,51-52]。相比之下,该研究观察到特应性与哮喘严重程度之间存在负相关,与1个重症哮喘征象或非重症哮喘组相比, 2个或更多重症哮喘征象哮喘组中非致敏受试者比例更高。患者自述的变应性鼻炎,作为自述变态反应状态的评估指标,与哮喘严重程度也呈负相关,特别是在2个或更多征象重症哮喘组。因此,与变应性哮喘相比,非变应性哮喘通常与重症哮喘征象相关性更强。

哮喘的典型症状,如喘息或呼吸短促,从研究开始时就包含在重症哮喘征象的定义中,而其他症状,如长期咳嗽和晨起咳嗽以及痰液产生,都在与重症哮喘征象的关系中进行研究。事实上,所有这些与咳嗽相关的问题在有2个或更多重症哮喘症象的哮喘患者中更为普遍。其他一些研究也将咳嗽与尽管接受了抗炎治疗但症状仍持久存在的更严重哮喘相关联[53-54],这一观察结果表明,咳嗽在哮喘中具有复杂的作用,可能涉及一些不同于常规哮喘疗法的病理生理机制的促炎途径。因此,要重视哮喘患者的这些症状和主诉。

评估哮喘严重程度的一个重要方面是药物使用和药物依从性。在流行病学中客观地评估治疗依从性是较为复杂的,部分原因是缺乏衡量依从性的标准化方法,也因为每种方法都有局限性[55-56]。然而,之前的研究[19]和其他一些研究[18,57-59]的数据表明,疾病严重程度更重的受试者会更多地使用药物,尽管有一个亚组没有定期服用任何药物。但总的来说,该研究结果表明疾病严重性增加并不仅仅是治疗不足引起。

流行病学研究面临的一个问题是存在过高估计疾病严重程度的潜在偏倚,因为患有更严重哮喘的患者可能更容易参与有关呼吸系统疾病的研究[60-61]。然而,根据本研究中对问卷无应答者和后期应答者的效度研究,症状评估没有因为无应答人群而产生偏倚。

本研究的另一个缺点可能是其横断面设计,仅提供了单独重症哮喘征象及其重叠程度的简单情况,而没有明确疾病和年龄的动态变化。然而,即使患者可能随着时间的推移具有或没有了我们定义的 “重症哮喘表型”,人群中重症哮喘的总体患病率也不太可能发生变化。

值得注意的是,通过ACT或“哮喘控制问卷”[63-65]确定的“哮喘控制”可能与本研究中重症哮喘的定义存在某种程度的重叠。例如,频繁使用缓解症状的β2-激动剂,而没有任何其他重症哮喘征象,被认为是达到了哮喘控制。

总之,重症哮喘虽然难以定义和评估,但并不罕见。在该研究中,每例3哮喘患者至少出现1个重症哮喘征象,这清楚地表明在哮喘治疗管理方面仍有许多问题。该研究还指出重症哮喘参数的复杂性和重叠性,这表明重症哮喘不是哮喘的某一特定类型,而是由多种不同表型混合组成。一些重症哮喘的表型指标仅在少数患者中共同存在,而其他指标在更多重症哮喘患者中同时存在。总之,本研究阐明了有重症征象的哮喘患者表型分型的重要性,可以为个体化的重症哮喘的管理和未来的临床研究设计提供指导。

参考文献请见原文:

J Allergy Clin Immunol,2018,141: 2256-2264

专家点评

金美玲复旦大学附属中山医院呼吸科

重症哮喘的患病率、表型特征及相关危险因素目前尚不是很清楚。该文章通过一项大型随机人群样本,采取邮寄问卷方式,筛选出744例哮喘患者,并随机选取847名健康人群作对照进行临床表型分析,以明确一般人群哮喘患者中重症哮喘的患病率和重症哮喘征象的发生率,并了解重症哮喘的危险因素。结果表明有36.2%的哮喘患者表现出至少1个重症哮喘征象,13.2%的哮喘患者有2个或更多重症哮喘征象。哮喘严重度相关危险因素有年龄、体质量指数(BMI)、吸烟和肺功能,年龄越大、BMI越高、吸烟者以及FEV1越低,其哮喘越严重,而支气管高反应性、气道炎症和过敏状态与哮喘严重度没有明显相关性。

该研究结果所显示的重症哮喘的患病率比以往报道的重症哮喘患病率要高,临床实践中,我们往往低估了重症哮喘的患病率。重症哮喘是个复杂的概念,难以定义及评估,该研究选择包括多个重症表型征象的指标定义和评估重症哮喘,并对有1个重症征象及2个或以上重症征象的哮喘患者进行分组分析,有助于研究者更加全面了解重症哮喘的整个群体。研究表明,重症哮喘不是哮喘的某一特定类型,其临床表型是多种多样的,对哮喘患者进行重症哮喘征象临床表型的分型有助于更好地对重症哮喘患者提供个体化治疗和管理。

金美玲

医学博士,主任医师,博士生导师,复旦大学附属中山医院呼吸科气道疾病中心主任,肺功能室主任。对哮喘、慢阻肺、肺淋巴管平滑肌瘤病等呼吸系统疾病有深入的研究。负责和参加数十项国家级、省部级科研项目;以第一或通信作者发表论文90余篇,参与编写著作30余部;作为主编之一,主编《内科学》教材(全国普通高校五年制临床医学专业,中国医药科技出版社,2016年出版)。指导已毕业的研究生16名,指导在读博士生4名。目前任中国医师协会变态反应分会副会长,上海医学会呼吸病学分会哮喘学组副组长,中华医学会呼吸分会哮喘学组委员,中国医师协会呼吸医师分会哮喘与变态反应工作委员会委员等。