雪花飘飘

◎文/大珂 Text by Da Ke

王琦,笔名大珂,1978年毕业于沈阳农业大学后留校。编校报、学报、《新农业》。曾任社会科学版学报副主编,《新农业》主编、社长。辽宁省散文学会会员。

冬天一到,雪就来了。北方人心里关于雪的故事,像雪花一样多,像雪团一样厚,像雪被一样暖。

小雪印

1969年的冬雪和今天一样,无声无息,天是阴的。

第二天就要去本溪县草河掌落户了,家里的东西大都打进纸箱里,姐妹们都挤在楼下的大床上。楼上,父母房间里的灯几乎亮了一夜。那天就飘小雪了。家里号码是2408的电话,很晚了突然响起。父亲听过电话后打开包装箱,从里面找出了那个小丽佳牌收音机,那是父亲听新闻我们听孙敬修爷爷讲故事的惟一家电。可能是父母结婚时买的苏联产品,好长时间以前就不打不出声了。我们家每个人都打过“小丽佳”,一拍,或许就响了,不响,再拍。晚上十点多,一个戴着口罩和帽子的人,轻轻敲门,父亲拎着包在布里的“小丽佳”,像是地下工作者一样开了门,他们几乎没有说话,那人拎走了“小丽佳”。

父亲很细心,出门扫去了雪地上留下的一行脚印,一直扫到院子的后门。

大概是凌晨3点多,我又听见轻轻的敲门声,那个人拎回了“小丽佳”。这次他进了屋,就站在门厅里,还戴着大口罩。我悄悄下地,看着他和父亲。来人只说一句:修好了。他们像电影里的人那样握手,很使劲,还抖了抖。

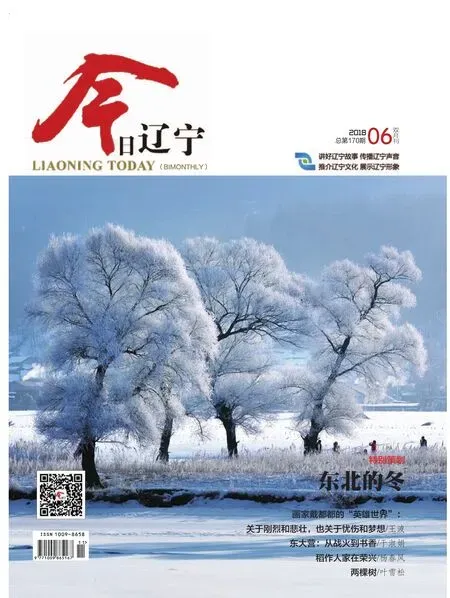

摄影:张燕

摄影:郭雁

许多年以后我才知道他是父亲“学习班”里的朋友,叫孙业盛,当时他是研究所小青年,不知道为什么进了那个走资派班,和父亲成了朋友。

父亲率领着他的七仙女(他说母亲加上6个女儿是他的宝贝)先坐火车,再换大客,到了草河掌大甸子村。

摄影:郭雁

大甸子村离公社十里地远,一条乡路穿村而过。大客开走了,货车卸下了纸箱也走了,留我们一家站在路边。村里人远远地站着看着。有人说,看他们都穿大衣还戴棉帽子呢。

要走的前一天,前院的石阿姨来到家里,手上拎着几顶棉帽子,是她家东放、西锦、南翔、北济戴过的,对我们说,“乡下冷,别嫌是男孩子戴过的。”

村里原先接到的消息是接收一个下放人,没想到是接收一个下放户。原来,确实是让父亲一个人下乡,但母亲说,全家人要死要活都要在一起。于是就改成全家一起下放,这个变更却没有及时告诉大甸子村里。队长满哪儿找能安置我们一大家子的地方去了,我们一家人就站在薄薄的雪地里。

天又开始飘雪了。小雪慢悠悠地飘着,站得太久,又一直没吃没喝,6岁的小妹哭了起来。

飘舞的雪花里,走来一位白头发的老奶奶。她出来抱柴禾要做饭,看见我们一家人站在雪地里。问明了情况,她跟队长说,“要是不嫌我们家埋汰,就先住我们家吧。”队长苦脸上耷拉的皱纹一下全体向上,我们全家跟着吴奶奶进了她的草屋。进屋之前,她从柴禾垛上抱起一捆落叶松枝,麻利地抖落了雪花,进屋塞进灶坑,一股香味和暖气在草屋里漫散开来。那个雪天就永远印在心里了!

大雪犁

草河掌一下雪,山里牛爬犁捞柴禾的路就“修”好了。

我们从吴奶奶家北炕搬到生产队队部后,父亲就带着我和姐上山打柴禾了。打柴禾是生存下去的第一要义,那会儿我们全家总动员,父亲带我和姐上山砍木头,母亲在家做饭,四个妹妹到了中午会拉出一个小队伍,手上拿着干粮、提着水壶,带上毛巾……远远就能看到雪地里四个小红点儿跳动着蹚雪进山送饭。打柴禾像是我们家的节日。

牵牛上山把木头链在爬犁上,牛自己就认识回村的路。父亲教会了我们装爬犁,就把往家运木头的任务交给了我和大姐。

山路弯弯,风雪迷漫。老牛慢慢悠悠地走在雪路上,姐见景生情:“朔风吹,林涛吼,峡谷震荡……”姐的声音清亮脆丽,整条山沟成了一个大音箱,那是苦难中最动心的美好!有苦难做底衬的美好真是特别金贵。我跟在姐身后,听着,听着!后来姐进了县样板戏团,我带着三妹进山,也在风雪天里走峡谷,也唱“朔风吹”,只是“吹”得不那么好听,峡谷不怎么震荡。倒是我和三妹遭遇“日本鬼子”的趣事至今难忘。

把木头装在爬犁上,是个技术活儿。力道要精准。木头太往前了会撞到牛腿,太往后,牛拉着费劲。走到半路可能就散花了。牛着急回家,可不等你一根根重新装,它只管低头走啊走。

我俩正在装爬犁,三妹突然紧张地喊我,“二姐,不好了!日本鬼子来了!”

摄影:郭雁

山坡下真的走出一个“鬼子”。头戴风帽,肩扛长“枪”,左右肩上都挎着“装备”,腿上还打着绑腿,五短身材,踩得雪吱吱响,和电影里进村扫荡的日本兵一模一样。我俩顿时紧张起来。手上抓了撬棍,藏身在大石头后面。没想到那“鬼子”走到我们的爬犁前居然停住了!原来是娶了知青当媳妇的张大哥,他肩上扛的是长斧,左右肩上扎的是绳子,头上戴的是粮库发的防尘帽。他看了我们装的爬犁,很是称赞,扔了斧子和绳子,帮我俩装好剩下的木头,就踩着雪进山“扫荡”去了。

我们家是村里唯一让女孩上山打柴的人家,或许村上的女儿都没领略过雪天山里的样子。那么安静!拉了很多木头的牛爬犁那么轻快!

香雪糕

天一下雪就会想起在草河掌吃过的雪糕。

这个雪糕不是沈阳的中街大果,也不是冰棍,是用雪和苞米面、豆面蒸出的发糕。

吴奶奶绝对是一等一的面食高手!她用苞米做出的美食任谁也比不上,攥的汤子又筋道又柔软,而且是一条一锅圈那么长;烙的牛舌头饼,软颤颤宣腾腾,满身油汪汪;蒸的桲椤叶子饼,粉皮儿薄得能看到里面山核桃仁和榛子瓤;她烙的粘火烧,个儿小馅儿大,粘度适中,也不粘牙,也不粘锅,咬上一口能扯出老长……

下大雪的时候,吴奶奶就来我们家做雪糕了。

她先炒了黄豆,用小拐磨磨成豆面。把苞米面发了,使好水碱。那时候山里雪大,出门就能用盆装回来松散的雪粉,再泡好了晒干的桲椤叶。灶下烧上大火,锅里先放上V字的树叉,摆上高粱秸秆穿成的软帘,再铺上桲椤叶,把发好的玉米面摊上一层,铺一层雪,洒一层豆面,反复铺上几层之后,再盖上发好的玉米面。盖上锅盖,烧起大火。这就是雪糕!金黄金黄的,断面有淡咖色道道,被雪融化的豆面恰到好处地融出馥郁香味。小心捧着,待到不太烫了,甚至能揭开一层又一层。

离开草河掌后再也没吃过吴奶奶的雪糕。

下雪后会出太阳。出了太阳雪就化了。如今,雪化了,剩下的都是甜。

又下雪了!