中国现当代文学日译本过眼录

——之武田泰淳译茅盾小说《虹》

■

一、“日本”之于《虹》的创作

《虹》是茅盾1929年创作于日本的一部长篇小说。文中塑造了一位从小娇生惯养的小姐“梅行素”经过重重压迫、曲折和考验,最终走上了革命道路的光彩照人的女性形象。第一次大革命失败后,茅盾曾一度遭到国民党的通缉。为免遭迫害,他在上海隐居近一年之后化名方保宗,在陈望道的帮助与安排下于1928年夏与革命女青年秦德君一同秘密东渡日本。关于流亡日本的起因与契机,茅盾曾在《创作生涯的开始》(《茅盾回忆录(上)》,华文出版社,2013)一文中有详细的回忆:

一九二七年大革命的失败,使我痛心,也使我悲观,它迫使我停下来思索:革命究竟往何处去?共产主义的理论我深信不移,苏联的榜样也无可非议,但是中国革命的道路该怎样走?在以前我自以为已经清楚了,然而,在一九二七年的夏季,我发现自己并没有弄清楚!(中略)我隐藏在我家(景云里11号半)的三楼上,足不出门,整整十个月。(中略)我写完《追求》以后,有一天陈望道来看我。闲谈中,他发现我久困斗室,身体、精神都不好,就说,天气这么热,闷居小楼,是要弄出病来的,既然你对外放空气说已去日本,何妨真的到日本去一下,换换环境,呼吸点新鲜空气?我也觉得他说的有道理,而且当时中国人到日本,日本人来中国,都不用护照。但我怕不懂日语,有困难。陈说:“吴庶五已在东京半年,她可以招呼你。”吴庶五是陈望道的女友,在上海时我见过,是认识的。我于是决定到日本。

茅盾于1928年7月从上海乘船出发,从神户港登陆抵日后于翌日换乘铁道前往东京,并在已经在东京生活的陈望道夫人吴庶五的安排下寄宿于东京一家名为本乡馆的中等旅馆。五个月后,茅盾在杨贤江夫妇的邀劝下于同年12月移居京都,客居一年多之后于1930年4月归国回到上海。在流亡日本的近两年的期间,不懂日语的茅盾主要从事文学创作活动。《虹》就创作于他移居京都之后的1929年4月至7月间。按照原定计划,《虹》要从“五·四”运动写到1927年大革命,以期为“这近十年的‘壮剧’留一印痕”。但却因为8月迁居别所而最终只写到梅女士参加五卅运动就不得不搁笔,最终也未能全部完成。在将前四章的原稿寄给《小说月报》主编郑振铎时,茅盾在随稿附信中谈及自己取名“虹”的意图:

“虹”是一座桥,便是春之女神由此以出冥国,重到世间的那一座桥;“虹”又常见于傍晚,是黑夜前的幻美,然而易散;虹有迷人的魅力,然而本身是虚空的幻想。这些便是《虹》的命意:一个象征主义的题目。从这点,你尚可以想见《虹》在题材上,在思想上,都是“三部曲”以后将移转到新方向的过渡。(《亡命生活》,参见《茅盾回忆录(上)》,华文出版社,2013)

1930年《虹》初版本封面和版权页

事实上,已有学者(如中国吕周聚教授、日本的是永骏与铃木将久教授等)注意并考证了随茅盾同赴日本的女性秦德君在《虹》的创作中给予茅盾的启发、激励以及帮助。秦德君既是茅盾日本流亡生活的同行者,又是他苦闷情感生活的救赎者。正是她对茅盾在日时期的照料与帮助,才使茅盾走出了消极悲观的状态。而根据秦自身的回想,《虹》的题材来源、语言表现甚至命名立意都与她的建议密切相关:

为抚慰他苦闷的心灵,我搜肠刮肚把友人胡兰畦的经历在脑子里过了一遍,从“五四”浪潮里涌现出来的青年,反抗旧势力,追求光明,有许多动人的故事,是很美妙的素材。接着我便把她抗婚出逃,参加革命的事情述说了一番。茅盾大感兴趣,决定以胡兰畦为模特儿,再加上其他素材,集中精力动手写一部长篇。他并没有见过《虹》里面的女主角梅女士的原型胡兰畦,由重庆出巫峡的山山水水,以及成都、泸州的风貌,他也没见过,我尽可能具体详细地对他描述。他每写好一部分,便由我抄稿,同时顺手把有关人物的语言,改成四川话。茅盾盘腿坐在室内的草席上就着小炕桌奋笔疾书,后来才换成高一些的长条方桌坐着写。小说终于写成了,《虹》这个名字是我起的。四川的气象常有彩虹,既有妖气,又有迷人的魔力。(秦德君、刘淮:《火凤凰——秦德君和她的一个世纪》,中央编译出版社,1999)

虽然小说的故事背景以及原型人物与日本没有直接关联,但如果考虑到此作品的创作地点以及茅盾与为其提供故事线索的秦德君在日本相遇、相知与共同在日的流亡生活,不难想见“日本”之于此作品的独特意义。正如茅盾自身所言:“《虹》在题材上,在思想上”,都是“转移到新方向的过渡”。换句话说,没有日本之行就不会与秦德君相识,而没有秦的帮助就不会有此长篇小说执笔的契机与源动力。

二、武田泰淳与《虹》的翻译

1940年日本东成社出版了武田泰淳翻译的茅盾长篇小说《虹》(尺寸:13cm×19cm),该单行本于1940年2月15日由位于东京神田区神保町的太平社印刷,由东京丰岛区高田南町的寺崎制本所装订,由位于东京小石川区的东成社发行出版。全书总计333页,定价一元五十钱。译本封面正中偏上侧印有书名“虹”。正下方印有中国剪纸风格的红色图案,构图由一把剪刀与一支蝎子组合而成,剪刀似要将蝎子拦腰剪断,带有鲜明的象征意涵。书脊顶端用小字印有书名,下书“茅盾著·武田泰淳译”的字样。

武田泰淳译《虹》封面和扉页

茅盾所作之《虹》乃是一部未完成的作品,而武田泰淳所译之《虹》也并非全本全译。武田选译了小说原著第一章至第七章,而将小说的第八章至第十章的内容以“后记”的形式将各章节情节大纲超译附于文末。在小说正文之前的“解题”中,武田泰淳在对茅盾作品给出自身评价的同时也给出了只译前七章的解释:

读罢此小说联想起梅女士的命运就如同看见了赤裸裸的社会现实一般让人心灵颤抖。茅盾也通过《虹》这部小说进一步对当时软弱无力的新文化运动者、既无见识又无勇气的教育者们进行了讽刺。此译本只译至了梅女士结束她空虚教员生活之前在四川省内的生活为止。长篇小说《虹》本身由十章构成,而此次译出的只是前七章。第一章乃是梅女士乘船离开四川时在船内发生的故事,从时间上而言正好与第七章之后的后续相衔接,故而此小说到第七章为止正好一个阶段告于段落。读者诸君如果能够从我的译文中读出茅盾文字中“持续”之哲学,如果能够感受到他的“持续”并非单单只是让人肃然的空虚观念,而是深入血脉的生活之意志力的话,那我将欣喜之至。(拙译)

译者武田泰淳(1912~1979)是日本文坛上崛起于二战之后被称之为“战后派”新兴作家群的代表性人物。他的“典型性”不仅仅在于他的文学创作成绩斐然,而更重要的在于无论是他书写的对象、还是他的创作经历,都与中国密切关联。武田泰淳1912年出生于东京本乡东片町的潮泉寺。本姓大岛,单名一个觉字。其父大岛泰信既是大正大学宗教学的教授,同时也是潮泉寺的住持。因其父之恩师、净土宗僧人武田芳淳膝下无子,故而被过继给武田家。又因单字俗名无法取得净土宗度牒,所以从大岛泰信和武田芳淳两人的名字中各取一字而改名武田泰淳。因其家族的佛教渊源与家学传统,武田泰淳从小就开始接触汉译佛典并接受关于中国历史与文化的家庭教育,深受中国传统文化的熏陶。1928年,武田进入浦和高等学校文科后,更是经常在图书馆中阅读诸如《红楼梦》、鲁迅等中国经典的日语译作,并开始尝试写作汉诗。毕业后,武田泰淳考入东京帝国大学文学部学习中国文学。入学后,武田泰淳加入了社会科学读书会并于该会上先后结识了同为东大校友的竹内好、冈崎俊夫邓有志于专门研究中国现代文学的同道青年。经过多次筹备,1934年竹内好、武田泰淳、冈崎俊夫、增田涉等人共同策划创办了“中国文学研究会”,志在通过研究中国现代文学来对抗当时占据日本中国学研究学术中心的古典汉学的权威地位。中国文学研究会采取同人会员与普通会员双轨入会制度。为积极推动中国现代文学的动态介绍以及文学翻译工作,以同人会员为中心于1935年3月1日创办出版了机关杂志《中国文学月报》。该同人性质的会刊每月出版一期,大小约为如今的16开本。会刊题头“中国文学”四字,乃是武田泰淳特邀作家郭沫若亲笔题赠。除了会刊的组稿与编辑工作之外,以之为阵地还定期召开组织例会、恳谈会、读书会和报告会。作为创始会员之一的武田就曾在第四次(1935年3月12日)、第十三次(1936年7月4日)以及第二十三次(1937年7月8日)的例会上分别做了以“关于大众语的研究”“唐代庄园文学论”“关于李健吾的喜剧”为题的报告。而从1934年开始到1937年作为辎重兵来中国之前,武田泰淳先后撰写发表了《中国左翼文坛的现状》《中国文学消息》《钟敬文》《中国民间文学研究的现状》《新汉学论》《中国作家列传》《抗日作家及其作品》等多篇介绍同时代中国文坛、文化的相关文章,为现代中国文学在日本的译介与传播起到了一定的助推和媒介作用。

以竹内好、武田泰淳为核心的中国文学研究会从创立之初就非常关注中国文学的语言问题,曾在会刊上组织过“语言问题特辑”。而对于作为外国文学的中国现代文学而言,最直接也是最大的语言问题无疑就是翻译的问题。事实上,从中国文学研究会创立之日开始就十分重视翻译事业的开展。这一方针从1934年3月1日竹内好日记里关于中国文学研究会准备会的记录“定于每月一号和十五号召开例会。决定出版学会杂志并在规定本月内每人需完成一篇翻译”中可见一斑。《中国文学月报》自1935年3月创刊开始至1946年3月自主废刊为止的11年间总计刊行了92期。日本战败后,在研究会的一部分同人的努力下又短暂复刊,在持续了三年陆续推出了13期之后于1948年5月再度且永久休刊。值得注意的是,从创刊到废刊的总计105期中,中国文学作品的翻译高达84篇,而仅仅是战前的部分中就占了60余篇,其中又有40余篇乃是现代作家作品。

竹内好《茅盾论》所刊当期封面

1937年7月卢沟桥事变爆发,武田泰淳等会员四人皆应召入伍参战。同年10月竹内好也获得日本外务省文化事业部第三种补助经费的支持前往当时的北平开始了以语言研修为名的战时留学生活。竹内好于是将会刊的统筹编辑工作移交给了留在日本的松枝茂夫。然而,一方面由于战时物质资源与经费来源的紧张,一方面由于言论与出版的审查限制,再加上1939年松枝茂夫离开东京奔赴远在福冈的九州大学就职而使得会刊的编辑工作一度告急。在此穷途末路之际,1939年年末结束了两年中国留学生活而返回日本的竹内好重新接手《中国文学月报》的编辑工作并着手推出了一系列改组措施。作为重点环节与策略之一的就是对于中国文学翻译的重视与大力提倡。从1940年的第60号开始《中国文学月报》改名为《中国文学》,并从第66号起开设了专题栏目“翻译时评”。该专栏主要内容为研究会成员轮流对在日出版的中国文学翻译作品进行评论,而对于开设该专题的理由,竹内好在该期的“编辑后记”中做了如下解释:

所谓翻译,尽管包含着多种多样的问题,但往往本身不被视作一个问题。(中略)尤其对中国文学而言还没有产生能作为基准的翻译范型。翻译的问题,绝不仅仅是语法规则或言语表现的问题,深思之后它最终反映和还原的还是人的问题。(竹内好:《翻译时评》,《中国文学》第70号,1940年3月)

武田泰淳译《虹》封面封底页

《虹》版权页

茅盾《虹》的翻译,亦是武田泰淳参与中国文学研究会译介活动的成果之一。在日译版《虹》的版权页上,印有“现代支那文学全集”(注:为保留出版原貌,保留支那一词)字样。事实上,这套全集正是以研究会同人为核心所推出的一套中国现代文学翻译作品集。该全集原计划推出十二卷,最终只出了八卷即停止。出版篇目以及所涉作家、译者情况如下:第一卷为猪俣庄八译《创造十年》(郭沫若)、第二卷为冈崎俊夫译《沉沦》(郁达夫)、第三卷为武田泰淳译《虹》(茅盾)、第四卷为小田岳夫与武田泰淳合译《如果爱》(萧军)、第六卷为饭村联东译《新生》(巴金)、第九卷为奥野信太郎、武田泰淳、猪俣庄八合译《女流作家集》(冰心、庐隐、丁玲、凌叔华、萧红、冯阮君)、第十卷为增田涉、松枝茂夫、冈崎俊夫、小野忍、饭塚朗、奥野信太郎合译的《随笔集》(鲁迅),第十二卷为松枝茂夫、吉村永吉、金坂博等合译《文艺评论集》。值得一提的是,武田泰淳所译的《虹》,其封面装桢设计者也是多次参与研究会的会员之一、日本著名作家佐藤春夫。

三、茅盾在日本的评介

茅盾在中国文学史家和批评家眼中无疑是巨匠型的人物,无论是在文学史的书写中还是在各种纪念性的文字中,我们常常能够看到评价其文学功绩的赞辞,诸如“茅盾是我国新文化运动的先驱”“茅盾是我国现代文学的奠基人、开拓者”“是新文化、新文学事业的组织者和领导者”。可以说,茅盾的文学创作和评论对中国现代文学的成立与发展都起到了垦拓、示范与领航的作用。而从1930年代开始,世界各国就开始译介、研究茅盾著作。其中译介作品最多和影响最大的国家,当属作为邻国的日本。

早在20世纪30年代初期,日本文坛就开始同步介绍茅盾的小说创作。而在随后的传播过程中,由于受到中日两国政局关系的影响,其接受层面和评价重心亦发生了位移。这种变化,在战前、战后关于茅盾的相关译介和言说中体现得尤为显著。从现有资料来看,在日本以小说家的身份对茅盾及其创作进行专题介绍的,最早可见于1934年4月,翻译家井上红梅在《文艺》第2卷第3号上所发表的专题文章《中国新作家:茅盾及其评家》。与此同时,此文也开启了将茅盾与鲁迅对比评价之先河。文章开篇对“新进作家”茅盾进行了如下介绍:

鲁迅之后,聚集了中国青年大众人气于一身的作家当属茅盾。现如今他每年约创作出三至四篇长篇小说,而每问世一部其两万部的初印却如长了翅膀一般以飞奔之势迅速被抢购一空。(中略)茅盾,本名沈雁冰,乃是1926年国民革命的环境中所孕育出的创作家,如将之与1912年第一次国内革命爆发8年之后所诞生的鲁迅相比较,他无疑是一种极其鲜明的对照。(拙译)

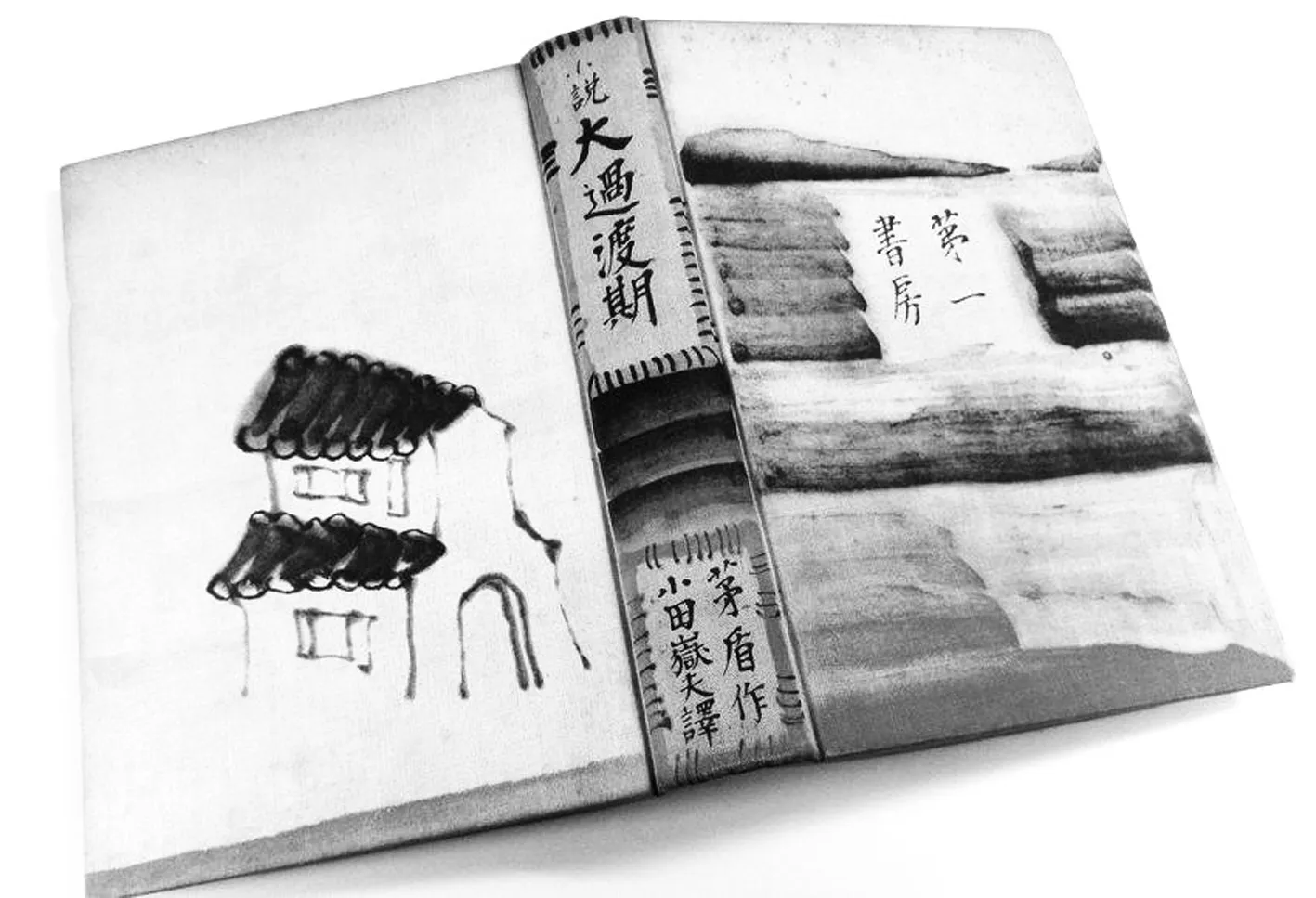

日本最早出版的茅盾作品翻译的单行本,是1936年日本第一书房所推出的由小田岳夫翻译的《大过渡期》,译自由三部曲构成的小说《蚀》。只不过,小田选取译介的只是其中的《动摇》和《追求》二篇。在译者序言中,小田亦在与鲁迅的比较中言及了他对茅盾及其作品风格的认知:“如果将鲁迅归为具有东方性的作家的话,那么茅盾则正可谓是具有西方性的作家。而如果说鲁迅是主观性的、抒情性的话,那么茅盾则可谓是客观的、叙事性的作家。”

《大过渡期》封面

然而,值得注意的是,在以鲁迅为中心的日本中国现代文学研究界,这种将茅盾与鲁迅的文学地位并举的评价,其接受过程也并非是一以贯之的。同样是在1936年,从东京大学中国文学专业毕业后的竹内好在其一手组织创办起来的“中国文学研究会”会刊《中国文学月报》(5月号)上,推出了被视为日本茅盾研究起始点的作家专论《茅盾论》。作为东大科班出身、专门从事中国现代文学研究的竹内好,当时对茅盾的创作提出了质疑的评价与否定的态度:

以我个人之愚见,茅盾乃是极其少见的文辞拙劣的作家。这是非常重要的一点。现代中国作家,无论是鲁迅,还是郁达夫,大多文章本身写得都很好。即便就算以拙劣之文而能位列文章能手之列,那也毫无疑问地需要将文字表现得光怪陆离、光彩夺目。而茅盾之所以能获称文神之名,恐怕不得不承认这源于他有博天下同情之能力。(拙译)

很显然,竹内好在此文中对茅盾的文字功底进行了严厉批评,对其文学价值也作了彻底的否定,更对将茅盾与以文章见长的鲁迅并举的观点进行了驳斥。态度十分鲜明,文字也充满了讽刺挖苦之笔调。无独有偶,增田涉在1936年9月发表于会刊上的《茅盾印象记》一文中也表示:茅盾的小说太生硬,《春蚕》乃是一篇平庸无聊的作品。这些1930年代的负面评价,可以说一方面是由于茅盾刚刚从评论转型小说创作、技法仍在摸索探索阶段;另一方面也是由于刚走上中国现代文学研究不久的这些日本文学青年对中国社会现实的隔膜以及对文学评价的观念差异所致。

竹内好《茅盾论》所刊当期封面

反观战后中国研究会同人的茅盾言说,不论是传记性的概说,还是作品的具体评论,莫不呈现出与战前截然相反的“姿态”。例如,1962年竹内好受河出书房所邀编撰《世界文学全集》中国文学部分时,将茅盾与鲁迅并举编为一个两作家合集,不仅承担了诸如《霜叶红似二月花》等篇目的实际翻译工作,并在卷首撰写了详细的《<世界文学全集·鲁迅·茅盾>解说》。此文共分为“中国的近代文学”、“鲁迅的文学”、“茅盾的文学”以及“关于《霜叶红似二月花》”四个部分。在“茅盾的文学”的章节之首,竹内好将茅盾与鲁迅进行对比,进行了如下论述:

中国近代文学之中,如果说鲁迅是首屈一指的作家的话,那么坐第二把交椅的除了茅盾就无他人。(中略)就茅盾的文学使命而言,一言以蔽之的话,鲁迅用诗文来展开的近代化工程,茅盾也同样在散文的领域中来践行。他是彻底的散文作家,从这个角度而言,他和鲁迅之间存在一种互为补充的关系。(拙译)

将以上论断和竹内好1936年所著《茅盾论》中的判断进行比读,可以清晰地看到在战前与战后两个不同地时期,对作家茅盾的认知和接受在竹内好内部已然发生了巨大的“反差”:就作品评价而言,从“恶文说”转向“杰作说”;从文学地位而言,从“与鲁迅不可相提并论”说反转为“与鲁迅互为补充说”;在作品翻译方面,从“译介必是徒劳,不译方为明智”说一变为“译介完全不足,急需加强”说。

虽然,日本的评论家与译者针对茅盾个别作品的评价各有异见,但从总体上而言也和中国学界“异口同声”,对茅盾文学的贡献和价值进行了高度肯定和全面评价。日本茅盾研究专家松井薄光在写于1981年茅盾逝世之后的纪念文章《不亚于鲁迅的存在》中,以历史总结性的口吻指出:“在日本,有一种倾向,那就是一说到中国现代文学,往往以鲁迅为中心来思考,而其它气势宏大的作家的身影却被淡化了。确实,鲁迅既是中国人的心灵的代言人这样一个象征的存在,同时也是高耸于世界的存在。但是这样说,并不等于以鲁迅一个人便能涵盖整个中国现代文学。我以为作家茅盾不仅在中国,而且在世界文学中,也是不亚于鲁迅的巨大存在”。

裴亮,日本九州大学博士,现任武汉大学文学院副教授、硕士生导师,珞珈青年学者。研究方向为中国现当代文学、中日近现代比较文学。近年来主要致力于以“越境”与“译介”的视角来展开中日近现代文学交流的研究。