智慧监管:民用无人机企业监管的路径选择

问延安,蒋 倩

(安徽工业大学公共管理与法学院,安徽 马鞍山 342032)

国内民用无人机应用始于20世纪80年代,主要用于航空测绘和物理探矿[1]。从20世纪90年代至2006年,民营企业陆续进入到民用无人机的研发队伍中,产品主要用于科研,未能量产及普及。2007年到2012年前后,民用无人机制造商开始涌现,军工集团亦开始涉足民用领域。2012年前后至今,以大疆创新为代表的无人机向消费级市场展开强烈攻势,无人机真正走进大众视野,短短几年内,零度智控、奇蛙、云顶智能等民用无人机企业相继成立并引导了国内民用无人机行业的巨大变革。

然而,无人机的民用化除了便利之外,其衍生出来的公共安全等问题亦逐一浮现。2016年8月,澳洲皇家墨尔本理工大学和埃迪斯科文大学联合公布了一项研究成果,他们分析了2006年~2016年间澳大利亚发生的150起无人机事故,发现其中64%的事故主因是无人机技术故障[2]。我国民用无人机行业近年来取得长足发展,但由于监管规制主体多元,涉及的主管单位包括民航总局、工信部、工商总局、海关总署、公安部、体育总局、军方等诸多机关部门,各环节管理工作难以有序衔接,协调难度大,很难对民用无人机的研制、销售、使用、维修、报废的运行周期展开有序管理;加之民用无人机种类繁多,构型、重量、航程、续航时间、使用动力、任务载荷、操控模式各异,准确对其分类管理的维度有待细化设置;遑论对呈井喷式发展态势的民用无人机企业类别繁复产品质量展开有效监管。技术盲区和创新驱动,使得政府相关监管部门面对频发的“炸机”投诉往往或束手无策或偏信企业,在市场与安全间难求平衡:放任式监管,无人机产品的安全漏洞及开源飞控可能会呈病毒式蔓延态势,在拉低无人机市场技术门槛的同时,有可能加剧技术故障引发“炸机”安全问题;封杀式监管,在互联网时代已无可能,其结果可能是无人机的便利被扼杀,而无人机“炸机”隐患依旧存续。那么,政府相关部门如何能通过适度监管规制无人机企业,导引其走出一条将无人机“炸机”减少至可控范围内,并实现市场与安全平衡之路呢?

1 监管无人机企业的困境分析

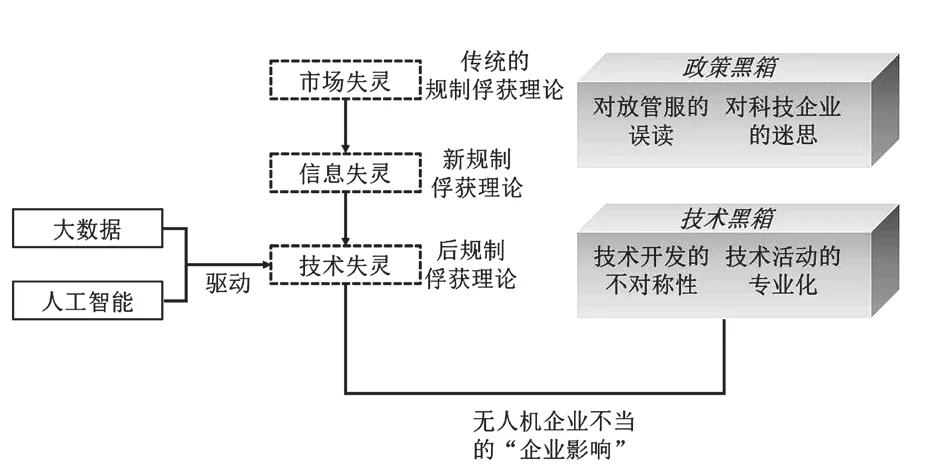

在监管政策相对滞后技术发展的互联网时代,产业涌现、技术缺陷、管理失措交织在一起的无人机“炸机”风险阴云,依旧密布在我们的头顶之上,单纯依赖政府相关部门游离在技术盲区中的无序监管,可能只会不断陷入“一放就乱,一管更乱”的陷阱(图1)。

图1 监督无人机企业的困境

困境一,监管机构易陷入规制俘获[3]。新常态下我国经济发展出现了新的变化,无人机企业成为产业结构升级和经济驱动的加速器;以新科技为导向,20世纪90年代美国企业所发起的“重理管理”运动[4]影响到公共部门,“重理政府”改革浪潮亦波及我国。基于两股力量的驱动,我国无人机企业对政府产生了潜在的规制俘获,或者更准确地称之为规制俘获中的类型之一:“企业影响”。只要未出现大规模公共安全威胁,监管规制就处于失语状态。

困境二,监管机构难摆脱技术失灵迷雾。技术失灵是无人机企业“俘获”或“影响”政府相关部门的内在原因之一。历经新旧两大发展阶段的规制俘获理论,从市场失灵到引入信息失灵,大数据和人工智能驱动着规制俘获理论引入技术失灵概念,无人机企业对技术的开发和利用是以效率和利润为标准的,技术自身不会自动关注产品质量及公共安全问题;再者,技术开发存在着不对称性,技术活动的专业化会制造出无人机企业技术复杂性的“迷雾”,政府相关部门难以提供适配的监管规则。显然,以大疆创新为代表的无人机企业正是借助技术发展优势及高新企业的“光环”,跳脱出政府相关部门的监管,并利用技术复杂性“影响”监管部门。

2 智慧监管的意涵

智慧监管衍生自回应性监管理论[5],先以政策框架面貌呈现,如经济合作与发展组织(OECD)倡导以智慧监管替代命令控制型监管[6],欧盟以“管的更少,管得更好”来概括智慧监管的内涵,受国际合作组织推崇的智慧监管框架日益引发学术界的热议。

智慧监管可以在放任和封杀式监管之间达致一种平衡,在应对技术及利益复杂的环境政策问题上取得了较大的成功,为消解赞成国家强力监管和主张放松管制者之间的意见分歧提供了有效途径[7]。智慧监管具备一种后“命令控制”式的监管面相:政府干预是必要的,但需辅以一系列市场和非市场的解决方案;政府等公共部门与私人部门、公众及社会组织相结合,共同制定监管制度和政策,以实现预期的政策结果。不少学者陆续提出了智慧监管的原则,可以综合概括为八个方面,具体如下:1)避免相邻政策的不当影响;2)在复合政策工具的范围内,选择最具成本效应的监管组合;3)公共和私人机构组成混合监管主体;4)发展新环境下的政策工具(如网络监管技术)来解决传统政策工具失灵问题;5)借助激励和信息工具提升监管政策的效果;6)采用适度干预的监管措施;7)确保强力干预式监管手段的威慑效应,以应对不可逆风险的威胁;8)实现双赢结果的最大化[8]。有学者亦聚焦于智慧监管策略研究,提出公共部门、私人部门与社会组织混合监管的四大策略:全面互补、全面互斥、按序互补、按需互补[9]。依据这些原则和策略建构出智慧监管框架(图2),有助于破解监管无人机企业的困局。

3 智慧监管对监管无人机企业的启示

当前,“大众创新,万众创业”浪潮和“放管服”改革驱动了国内无人机企业的飞速发展。一方面,相关公共部门对监管的“公正、理性、适度”特性思考不足;另一方面,无人机生产企业技术发展速率和增长指数远远超过监管部门的知识储备,针对鱼龙混杂的无人机产品,政府相关部门难以建立有效的质量监管框架。而智慧监管关注透明度,注重消解公众和企业之间的信息不对称;推崇简洁性原则,祛除遮蔽公共利益的复杂性(或假象),为相关公共部门对无人机产品质量监管提供了有益补充,促进了人工智能时代公共管理监管理论的发展。

基于互联网的公众自发监管无人机企业的非政府力量,有诸多优势:从网络信息的可共享性来看,有助于建立无人机产品信息共享机制。从公共协商机制来看,有助于实现监管规制的适度性。监管政策唯有建立在各利益相关主体广泛认同和支持的基础上,才能凸显其可执行性和适度性。无人机网络论坛可以为无人机监管过程的多元主体提供了表达、交流、协商的平台。政府借助公众自发建立的无人机监管平台,要求无人机企业公开技术信息,让无人机爱好者、消费者、公众、行业协会、媒体等分析并使用这些信息,给无人机企业施加压力,充分发挥“智慧监管”力量对无人机企业的约束力。互联网技术与无人机监管政策的高度融合,或许会大幅度减少因产品质量缺陷导致的“炸机”,促进无人机融入国家空域系统的进程。

智慧监管机制的核心是回应、塑造、协同和关系,塑造是智慧监管机制中最重要的一环。政府相关部门对公众参与监管支持不足,会阻隔甚至扼杀公众、企业以及政府间合作的可能。政府相关部门应明确与无人机企业、公众之间的关系,完善配套制度,着眼于提供服务,才有建立智慧监管机制的可能。政府提供政策支持服务、市场供给优质产品、社会公众理性监督、行业独立自律、企业优化技术,各方共同发力,才能消解技术失灵,培育壮大公众监督网络平台,实现多元治理,消解无人机“炸机”,为民用无人机安全融入空域系统保驾护航。

4 监管无人机企业走向智慧监管的路径

从智慧监管的原则及对无人机企业监管的启示出发,结合我国无人机企业监管现状,提出对无人机企业智慧监管的路径和方法。

图2 监督无人机企业的智慧监管框架

4.1 整合监管政策

我国现有的民用无人机规范性文件包括《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》(2009年)、《民用无人机驾驶员管理规定》(2013年)、《轻小无人机运行规定(试行)》(2015年)、《民用无人机驾驶航空器实名制登记管理规定》(2017年)等,各地区亦出台了诸多地方性的管理规章。现有的监管民用无人机的法律法规多以部门规章的形式出现,这些碎片化的临时性规定,很难对无人机企业的制造、运营、销售及使用环境展开全面监管。从国际经验来看,制定统一无人机系统监管条例是必要的,在工业界和学术界的合作下,各国航空部门和国际组织正在制定统一的民用无人机路线图、适航性和设计标准及监管政策,如国际民用航空组织(ICAO)在2007年成立了一个致力于协调15个成员国及8个国际性组织之间监管条例一致性的无人机系统研究小组(UASSG)[10];日本国会在2016年通过了《无人机管制法》;德国联邦交通部于2017年出台了所有无人机必须上牌的规定。借鉴域外经验,我国宜加快对无人机企业研发、制造、销售、培训和使用的统一立法。

4.2 建立多元监管机制

适度有效的监督离不开已经开发的和可能实施的足够成熟的技术。鉴于无人机技术的复杂性,监管部门需要同无人机企业合作,以获得制定监管技术和标准所必须的相关信息。如美国针对无人机企业的监管标准先由业界承担,联邦航空管理局积极参与标准的制定,监管机构和企业在达成自愿共识的基础上,建构监管框架。在不断更新迭代的无人机技术背景下,监管部门被动缓慢地通过调整现有无人机规则的监管效度是有限的[11]。政府、行业协会、企业和其他利益相关者共同监管,在无人机工业设计标准制定、避障的标准化通信技术研发等方面,企业和行业协会能发挥重要作用;无人机爱好者群体参与监管,既有助于倒逼无人机企业不断改进其产品品质。民用无人机能否顺利融入国家空域系统,公众接受是重要基石之一。糅合行业和组织自律的多元监管模式,可以为智慧监管无人机企业提供更为适度的支撑框架。

5 结论

21世纪以来,随着无人机民用化进程的不断加速,各国逐步建立了适用民用无人机的国家法律框架,旨在减少民用无人机带来的风险,统一的监管标准正在逐步形成。

进一步研究的方向是智慧监管无人机政策框架的制定及实施,以无人机融入空域系统为目标,借助硬性法律规定和柔性条例的约束,整合市场和社会的力量,围绕国家监管的主轴,监管部门与无人机生产企业、无人机爱好者真诚沟通。总体来看,政府相关部门应对智慧监管无人机企业进行引导和规范,当然,有效引导和规范的前提是七大公共部门间能形成统一的政策和行动,而这又离不开有效的跨部门协同机制。