宗白华的马克思主义美学研究论析

时宏宇

(山东大学 文艺美学研究中心,山东 济南 250100;济南大学 文学院,山东 济南 250022)

宗白华早在1920年就提倡从学术研究的角度关注马克思主义,但没有对马克思主义进行专门研究。新中国成立后,在新的意识形态下,宗白华接受了马克思主义,并开始了马克思主义的美学研究。宗白华对马克思主义的研究有不可避免的历史局限性,但得益于德国的留学经历和德语的学习,宗白华能直接阅读马克思的原著并亲自校对原著的译文,在深化理解马克思主义的同时运用马克思主义的方法批评康德的美学思想和研究中国艺术,把意境理论进行了第二次现代转化,增添了传统艺术理论的新意,同时又巧妙地把马克思主义的美学理论中国化。学界对宗白华马克思主义美学的学术研究鲜有系统阐释,笔者尝试对其进行梳理,以期对宗白华的研究做些补充工作。

一、学术视角:马克思主义美学研究的理论准备

宗白华在1920年1月22日的《时事新报·学灯》发表了《我对于新杂志界的希望》一文,文中呼吁创办各种专门杂志,其中包括“各种社会主义的专门研究,如‘马克思研究’等类”[注]宗白华:《宗白华全集》(第1卷),安徽教育出版社2008年版,第164页。。此文写于宗白华担任《学灯》主编期间[注]1918年3月到1920年5月期间,《学灯》的主编有五位,分别为张东荪、匡僧、俞颂华、郭虞裳、宗白华。在郭虞裳主编期间,宗白华协助共同编辑。1919年11月,郭虞裳离开,宗白华正式主持《学灯》,直到1920年5月去德国留学为止。,《学灯》主编根据自己的兴趣对杂志定位有所不同。比如俞颂华任主编期间,就发起了“社会主义”征文,全文刊登了毛泽东的《民众的大联合》。宗白华自然受到一定的影响,提出杂志应当关注各种社会主义的专门研究,但他当时的兴趣是在“新诗”方面,所以在他主编期间,新诗占据很大的版面,比如不断刊登郭沫若的诗作[注]宗白华在给郭沫若的信中说:“你的诗已陆续发表完了。我很希望《学灯》栏中每天发表你一篇新诗。”(载宗白华:《宗白华全集》第1卷,安徽教育出版社2008年版,第215页。)。可见,宗白华认识到杂志要关注社会主义专门研究,但自己并没有涉足这个领域,究其原因:一方面,宗白华的学术兴趣在哲学、美学方面是对叔本华、康德、柏格森的研究,在文学方面是对新诗的研究,对于马克思主义的美学理论,宗白华在当时没有关注的自觉;另一方面,从宗白华与陈独秀的论辩来看,宗白华主张从学理的角度关注社会主义,认为没有彻底了解之前不能拿来鼓吹青年。

宗白华是少年中国学会的重要成员,在《少年中国》第1卷第3期的会员通讯中发表了一封致编辑诸君的信,表达了自己对《少年中国》月刊文字的意见,认为当时月刊文字应作三部分——(一)鼓吹青年;(二)研究学理;(三)评论社会——并对其进行了具体阐释,这篇文章引起了陈独秀的不满,写了《告上海新文化运动的诸同志》一文[注]具体内容请参阅宗白华:《宗白华全集》(第1卷),安徽教育出版社2008年版,第141-147页。,宗白华写了《答陈独秀先生》一文进行回应,两人都承认发表文字都应有学理的价值,陈独秀认为宗白华太崇拜自然科学,忽视文学艺术;宗白华认为《少年中国》是个“学会”出版物,应多载些学理的文字,主张文学也不要背离科学的精神。从对待文字方面来看,二者似乎没有太大的差别,但对待社会主义,二者截然不同。宗白华认为:“我们对于一种事体,一种现象,一种主义,一种学理,还没有彻底的了解觉悟,就不应当拿出来鼓吹青年。譬如社会主义,我们还没有真正研究,考察他科学的根据,以及对于中国现状有何关系,就草草率率的发阐出来,岂不是笑话么?”[注]宗白华:《宗白华全集》(第1卷),安徽教育出版社2008年版,第51页。宗白华从学理的角度出发,认为没有彻底地了解和研究社会主义,就不能拿来鼓吹青年;而早期接受了马克思主义并用来鼓吹青年的陈独秀自然不能苟同,虽然在文章中我们没有找到关于这个问题的正面回答,但下面这段话却隐含着他对宗白华这个主张的不满:“持论既不谬,又加上精密的学理研究才好,像karl Marx的《资本论》,Kropotkin的《互助论》,真是我们持论的榜样,但也许有人说他们是鼓吹谬论。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第1卷),安徽教育出版社2008年版,第146页。陈独秀认为马克思的著作就是一种社会科学的理论,可以用来鼓吹青年,并不是鼓吹谬论。在宗白华的回应文章中,没有提到马克思的观点和主张。由此可见,宗白华在当时没有专门研究过马克思的著作和理论。

在整个民国时期,从现有的材料中我们没有发现宗白华对马克思主义的专门研究。除了上面提到的两处,宗白华还在担任《时事新报·学灯》(渝版)主编时所写的编辑后语中,提到了马克思。1938年,《学灯》(渝版)刊发了伍蠡甫的《文艺的倾向性》和董兆孚的《人与技术》等,宗白华为此写了编辑后语:“马克思从技术生产关系的发展,解剖近代资本主义社会的内在矛盾及其必然的崩坏,斯宾格勒却是从文化心灵的诊断预知它的悲壮的末运。哲学家又都成了古代先知式的预言家。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第187页。宗白华留学德国时,正是斯宾格勒西方没落论影响欧洲的时候,所以宗白华深受斯宾格勒的影响,对于其著作《西方之衰落》评价很高,认为它“是一历史的生态学,博大精深,征引繁富”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第187页。。宗白华把马克思和斯宾格勒相提并论,并认为二者从不同的角度预示了资本主义的末运,可以看出他对马克思的著作有一定的了解,对马克思的评价也是较为积极的,虽然他没有直接表明态度。对于技术问题,宗白华颇为关注,联系这一时期他写的《技术与艺术》一文,里面似乎也融进了马克思主义的理论观点,比如他说:“技术在人类文化体系中为下层的建筑,艺术则为上层的建筑。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第185页。他把人的文化生活分为物质和精神,认为技术属于物质方面,艺术属于精神方面,这样的划分加上把艺术归于上层建筑,让我们想到了马克思关于社会结构的图示。但把艺术归为上层建筑,很容易把文艺变成政治的工具。

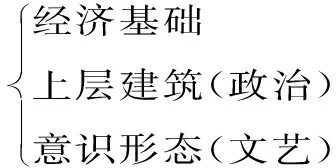

宗白华把艺术归为上层建筑,并非把艺术与政治联系起来。与其不同,朱光潜把文艺归为意识形态(因为文艺归为上层建筑会让文艺变成政治的工具),认为作为意识形态的文艺与作为上层建筑的政治,二者是独立的。

朱光潜对马克思《政治经济学批判》序言中的一段话进行了研究:“这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上,并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”[注]朱光潜:《西方美学史》,人民文学出版社1979年版,第10页。朱光潜建议将译文稍作改动:“经济结构即现实基础,在这基础上竖立着上层建筑,与这基础相适应的有一定的社会意识形式。”[注]朱光潜:《西方美学史》,人民文学出版社1979年版,第10页(注释①)。朱光潜认为这一改动是原文的直译,不至于产生误解,即上层建筑等于意识形态或意识形态只适应上层建筑。为什么不能产生这样的误解,上层建筑与意识形态究竟是怎样的关系,这是朱光潜必须澄清的问题。从他的分析中我们可以看出其观点:上层建筑可以与意识形态平行,上层建筑也可以包括意识形态,但是二者绝不能等同。如果上层建筑和意识形态平行,作为上层建筑的政治和作为意识形态的文艺二者是独立的、不同的;如果上层建筑包括意识形态,那么上层建筑包括政治法律制度和意识形态,政治和文艺还是独立的、不同的。为了更直观地认识,我们列表如下:

朱光潜通过对上层建筑与意识形态关系的分析打破了文艺从属于政治的观念,而宗白华把艺术归结为上层建筑,只是要与作为下层建筑的技术有所区别,并非要把艺术与政治联系起来,更没有艺术从属于政治的观念。

此外,我们在宗白华民国时期的文章中,再没有找到关于马克思的只言片语,但一个比较隐蔽的信息是“1945年9月,毛泽东、周恩来在重庆召开座谈会,会见少年中国学会在渝会员,宗白华参加这次历史性会见”[注]宗白华:《宗白华全集》(第4卷),安徽教育出版社2008年版,第753页。。这次会见对宗白华当时产生了怎样的影响,我们也很难找到确切的材料,但他这一时期的文章表现出与社会生活的紧密联系,《艺术与中国社会》《中国诗画中所表现的空间意识》《张彦远及其〈历代名画记〉》《中国古代时空意识的特点》等篇章,与其过于幻美的艺术意境相比,这些文章表现出浓厚的社会生活气息和深刻的社会认识。虽然并没有确切证据证明这是参加了座谈会的缘故,但这一改变为宗白华在新中国成立后接受并研究马克思主义美学准备了主观条件。

新中国成立后,宗白华所作讲稿《近代思想史提纲》(草稿)较全面地介绍了马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论和观点,他为北京新哲学研究会编著的《中国近代思想史纲要》介绍了马克思主义在中国的传播情况和马列主义在中国的发展即毛泽东思想,并在人民大学讲《共产党宣言》和列宁的《国家与革命》,这些都为他的马克思主义美学研究奠定了基础。从这些讲稿来看,宗白华对马克思主义的理论更多的是介绍,看不出他对马克思主义的深刻理解,但是从他译校的马克思《经济学-哲学手稿》(何思敬译)中能反映出他对马克思主义理解较为深刻,比如对一些重要词语的翻译(认为“存在”比“定在”更易懂;把Wessen译作“存在”亦不甚妥,而应为“存在的东西”;Scheinwesen即是假象的东西,译为假象本质不好懂[注]宗白华:《宗白华全集》(第4卷),安徽教育出版社2008年版,第205-214页。),一方面表现出宗白华非常熟悉德文词语之间的细微差别;另一方面也体现出宗白华能较为深刻地理解马克思主义理论的概念范畴。而下面这段校译更能说明宗白华对马克思主义理论理解的深度和广度:“此句须再考虑,似应译作:‘他总不会超越从感觉达到意识以上去。’这样就和‘不会……达到意识’不同了。前者是不超越感觉范围,后者是不超越感觉和意识底范围。大概后面的意识较佳。因鲍威尔等正大谈其‘自我意识’呢。我以为此处是指‘批评家’不是不能达到意识,而是不能越出‘意识’范围,达到现实。这正是马恩对鲍威尔所指摘的。他并不是纯感觉论者,但却是自我意识论的唯心论者。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第4卷),安徽教育出版社2008年版,第204页。从宗白华对这段校译所作的说明中可以看出他能根据当时的历史语境深入理解其思想,这样译文才能更准确和清楚。

1985年《文艺美学》第1辑发表了宗白华的译文《马克思美学思想里的两个重要问题》(汉斯·考赫著),译文具体阐释了马克思的“人的本质力量的对象化”和审美的客观性。可见,晚年的宗白华一直关注并试图深入理解马克思主义的美学。

从对马克思主义的提及到新中国成立后对马克思主义的全面介绍再到对马克思主义的深刻理解,宗白华的马克思主义研究经历了一个渐进的过程,为其运用马克思主义的理论进行哲学、美学批评和艺术研究奠定了理论的基础。

二、哲学、美学批评:马克思主义美学的运用

新中国成立后,宗白华开始研究马克思主义,他认为要系统地建立唯物辩证法的逻辑学,重要的是阐明哲学史,为此他编写了《西洋哲学史》[注]关于这部手稿的写作时间,《宗白华全集》的编者认为写于1946—1952年(载宗白华:《宗白华全集》第2卷,安徽教育出版社2008年版,第480页),但笔者认为从第一章导论里面的内容和整个哲学史的编写情况来看,应是宗白华接受了马克思主义尤其是苏联的马克思主义之后进行的写作,因此可推测手稿是1949年之后编写的。没有确凿的资料证实,宗白华在1946年已经接受了马克思主义尤其是苏联的马克思主义。和《中国哲学史提纲》。在《西洋哲学史》中,宗白华主要探讨了西方各个时期的唯物论与唯心论,接受了苏联马克思主义尤其是列宁的思想,把一切哲学分成唯心派和唯物派,唯心派代表守旧的社会意识形态,唯物派代表进步的社会意识形态。从这方面看,宗白华的确受时代的影响,思想具有一定的局限性,比如,认为西方现代诸哲学如胡塞尔的现象学、海德格尔的存在论、狄尔泰的生命哲学,与黑格尔哲学和法国唯物论比起来,是一种理论的倒退,完全看不出可以被唯物论摄取的积极的科学成果。[注]参考宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第652页。显然这样的评价是有失公允的,这些哲学思想都具有重要的价值,为今天的学者所关注研究,他们的理论也被现代马克思主义研究者所借鉴。也许正因如此,当代学者较少关注宗白华的《西洋哲学史》,但是抛开时代的局限性,我们发现宗白华毕竟具有浓厚的学术修养,他认为唯心论也不是完全的虚妄之言,如柏拉图指出了概念在认识上的作用,也有可取之处。尽管如此,宗白华的《西洋哲学史》还是深深打上了时代的烙印,他的许多观点我们不能苟同,但是却能够反映出宗白华在逐渐接受马克思主义,并试图用马克思主义的观点重写西方哲学史。

在《中国哲学史提纲》的扉页,宗白华引用马克思的话:“我是在执行一种历史的公道,要使每一个人得到他所应得的。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第721页(注释①)。从写作的提纲来看,宗白华的确是对中国古代各时期重要的哲学家进行了批判,非常注重各时期历史人物思想的师承关系。从现有的资料来看,他对春秋战国时期的主要哲学家孔子、墨子、孟子、老子、庄子、荀子等都写作专门的篇章进行研究,主要从他们生活的时代、哲学思想和哲学思想的批评三个方面一一进行评述。尽管这部书稿的时代痕迹比较浓重,但对马克思实践观点的运用和对人物贡献的辩证分析无疑具有启示意义。

宗白华运用马克思主义的唯物辩证法对康德美学思想的批判,同对中国古典哲学家的思想批判相比,更为深刻。宗白华认为康德不能辩证地把握矛盾的统一,造成其美学有许多矛盾之处。宗白华在文章中反复指出康德美学自相矛盾之处:“康德喜欢追求纯粹、纯洁,结果陷入形式主义主观主义的泥坑……他的主观唯心主义使他不能用唯物辩证法来走出这个死胡同,于是不顾自相矛盾地又反过来说:‘美是道德的善的象征。’”[注]宗白华:《宗白华全集》(第3卷),安徽教育出版社2008年版,第364页。康德认为,“最纯粹的审美对象是一朵花,是阿拉伯花纹,等等。这里充分说明了康德美学中的形式主义。但是,康德也不能无视一切伟大文艺作品里所包含着的内容价值,它们里面所表现的对人们生活的影响,它们的教育意义。所以康德又自相矛盾地大谈‘美是道德的善的象征’。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第3卷),安徽教育出版社2008年版,第366页。康德的美学思想之所以自相矛盾,归根结底就是他把审美与生活实践完全割裂。马克思曾引用歌德《浮士德》中的一句名言:“任何理论都是灰色的,唯有事业才常青。”[注][英]戴维·麦克莱伦:《卡尔·马克思传》(第3版),王珍译,中国人民大学出版社2005年版,第307页。宗白华指出康德美学的贫乏和空虚之处在于割裂了现实生活和文学艺术实践。将艺术与生活割裂,这的确是康德美学常被诟病之处。宗白华对康德美学的批判有无法摆脱的时代背景[注]中国学界在20世纪50年代末60年代初,对唯心主义哲学进行了批评,康德等人的思想被声讨,除了宗白华的《康德美学思想评述》以外,齐良骥、熊伟、苗力田、韦卓民、叶秀山等学者都对康德的思想进行了批评。各位学者的文章篇名可参考云慧霞:《宗白华文艺美学思想研究》,中国社会科学出版社2009年版,第35页(注释①)。,尽管不同于早期对康德的评价[注]宗白华早期写作的《康德唯心哲学大意》《康德空间唯心说》《欧洲哲学的派别》等文章高度赞扬了康德的思想,比如:现在物理数学研究愈精,则康德哲学愈觉有不可磨灭的精义。他的“先天知识说”,先在知识即时空因果原质等观念,愈有成立价值,但这不是未学过高等数理的普通人所能了解的。(载宗白华:《宗白华全集》第1卷,安徽教育出版社2008年版,第67页。),但分析还是有理有据的,也颇能抓住康德美学的不足之处,这些正得益于宗白华对马克思主义理论的运用。

三、艺术研究:马克思主义美学理论的中国化

宗白华把马克思主义的美学理论,如“自然人化”理论、实践的理论和现实主义的创作原则运用于中国艺术的研究,一方面拓展了中国艺术理论的新视野;另一方面,把马克思主义和中国传统艺术理论结合起来,赋予中国诗学新意的同时也巧妙地进行了马克思主义美学理论的中国化。

马克思认为人把自然界作为自然科学的对象,也作为艺术的对象,他说:“人的感觉、感觉的人性,都只是由于它的对象的存在,由于人化的自然界,才产生出来的。五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物。”[注]《马克思恩格斯全集》(第42卷),人民出版社1979年版,第126页。马克思关于自然的社会性思考,深深打上了人的印记,作为艺术对象的自然界不是自在的而是人化的,宗白华也认为人类所接触的山水环境是“人化的自然”,自有人类历史以来,人类在这山水中便刻下了情感、思想、希望、劳动的烙印。正因为山水深深地打上了人的印记,所以中国的山水诗画才深藏着中国的文化精神,我们在欣赏它们时,才能体会到中国的艺术精神。

马克思认为:“全部社会生活在本质上是实践的。凡是把理论引到神秘主义方面去的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”[注]《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社1960年版,第8页。宗白华非常认同马克思主义的实践理论,他多次谈到美学思想是从艺术实践中总结出来的,比如“中国古代思想意识是从农业生产的实践中获得它的时空(宇宙)观念的”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第476页。,“中国古代的音乐理论是全面的,它并不限于抽象的理论而轻视实践的材料。事实上,关于实践的记述,往往就能提供理论的启发”[注]宗白华:《宗白华全集》(第3卷),安徽教育出版社2008年版,第471页。。接受了马克思主义的实践理论进行艺术研究的宗白华,更加重视艺术实践和艺术的社会基础,他多次谈到美学研究一定要注意对中国工艺美术和出土文物的研究,他对《考工记》的研究、对中国雕镂之美的研究和对出土文物的美学研究,比如对《莲鹤方壶》等的关注,是确凿无疑的。

针对现实主义的文学创作,马克思提出要莎士比亚化而不要席勒式,恩格斯也认为不应该为了观念的东西忘掉现实的东西,为了席勒忘了莎士比亚。莎士比亚化指塑造典型的形象,而席勒式指把人物抽象化、概念化。典型形象成为马克思主义美学理论关注的重要问题,塑造典型环境中的典型人物成为现实主义文学创作的基本原则。宗白华把马克思主义的现实主义文学创作原则扩大到艺术领域,他认为所谓的形象就是内容和形式,并认为中国的诗、书、乐等艺术都塑造了艺术形象。宗白华对《诗经》的“赋、比、兴”作了如下阐释:“触于物而后兴,即所‘兴’以为‘比’而‘赋’之,这话很精。由物的形象兴起了主观的情感与思想,这个被情感思想所包围、所笼罩的形象成了情感思想的譬喻、象征,‘比’。把这个具有象征意义的形象,即表达着主观的情感思想的形象(‘比’)描写(‘赋’)出来,就成了艺术形象——诗。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第3卷),安徽教育出版社2008年版,第497页。可见,诗是艺术形象的表现。中国的书法不但抒写情感,也表现出自然界各种变动的形象,宗白华分析了张旭的书法,认为书法中的形象是张旭的情感体会,“他在表达自己的情感中同时反映出或暗示着自然界的各种形象。或借着这些形象的概括来暗示着他自己对这些形象的情感。这些形象在他的书法里不是事物的刻画,而是情景交融的‘意境’。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第3卷),安徽教育出版社2008年版,第401页。简而言之,积淀着情感又暗示着自然形象的艺术形象即为意境。音乐能够使我们心中幻现出自然的形象,宗白华以《舞赋》为例作了具体阐发,认为傅毅所塑造的形象华美飘逸,这样的艺术形象给予我们无限美好的想象,艺术在此起到净化人生、提高精神境界的作用,音乐可以使我们把握万千生命形象的节奏。在这里诗、书、乐的艺术形象具有这样的特征:情感性、象征性和想象性。

我们回顾一下20世纪40年代宗白华对艺术意境的理解。他在《中国艺术意境之诞生》一文中认为:“以宇宙人生的具体为对象,赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我的最深心灵的反映;化实景而为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是‘艺术境界’。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第358页。化实为虚,虚实结合才能创造出意境。自然界的山、水、花、鸟、树、石都是实景,这实景中含有无限的深意,借助于想象,把眼前的实景作我主观情思的象征,能幻化为透彻心灵的虚境。想象让万物带上情感的色彩,一切景语变成情语,如刘勰所言“神用象通,情变所孕”[注][南朝梁]刘勰:《文心雕龙》,王运熙、周锋译注,上海古籍出版社2010年版,第135页。。这包孕着情感的“象”为意境的创造奠定了基础,但意境追寻“象外之象”的审美想象空间,所以具体可感的“象”要让人充满想象,可以借助于象征。宗白华说:“艺术家创造虚幻的景象以象征宇宙人生的真际。”[注]宗白华:《宗白华全集》(第2卷),安徽教育出版社2008年版,第368页。象征能让艺术通达哲学之路,艺术家通过虚幻的“象”显现生命的真理,正如伽达默尔所言,象征是“现象和理念的完满和谐”[注][德]伽达默尔:《真理与方法》(上卷),洪汉鼎译,上海译文出版社1999年版,第103页。。现在我们不难理解,宗白华借助于象征,让艺术与哲学紧密相连,艺术意境才能完成最高灵境的启示,艺与道才能体合无间。通过宗白华意境理论的阐释,我们发现意境具有情感性、象征性和想象性的特征。

上述分析可见,宗白华在20世纪60年代阐释的艺术形象在某种意义上就是他在20世纪40年代所谓的艺术意境,我们也看到宗白华试图把自己过去的艺术理论和马克思主义美学理论相结合的努力。李泽厚在阐释王国维意境的“隔与不隔”时指出,意境的基础首先就是形象:“有形象,生活的真实才能以即目可见具体可感的形态直接展示在人们前面,使‘语语都在目前’。这样,才能‘不隔’,而所以‘隔’,主要就是用概念、用逻辑替代了形象的原故。”[注]李泽厚:《门外集》,长江文艺出版社1957年版,第141页。的确,接受了马克思主义的中国学者,试图把意境和形象连接起来,让中国诗学的范畴沐浴马克思主义的荣光,获得当时的学术认同,这是中国学者在特定的历史时代为中国传统诗学获得新生作出的努力,尽管将中国传统的抒情作品中的“意境”套上西方叙事文学的艺术形象未免太牵强,但是也有其不可否认的“历史意义”:中国传统诗学在马克思主义理论的重新阐释下,具有了新的生命和意义。在当时的语境下,这是传承中国诗学的最好方式。宗白华把意境和艺术形象联系起来,实现了意境理论的第二次现代转化[注]笔者认为,20世纪40年代,宗白华写作《中国艺术意境之诞生》,在中西理论的融合中实现了中国艺术意境的第一次现代转化;而在20世纪60年代,他接受了马克思主义后,又把意境与艺术形象联系起来,实现了意境理论的第二次现代转化。。换个角度来看,宗白华让艺术形象具有了中国意境的特征,这其实是马克思主义美学理论的中国化,如果理解了这一点,我们就能深切地体会宗白华传承中国诗学的良苦用心。虽然接受了马克思主义,但宗白华的文章中仍然流淌着中国传统的诗性,显示着中国的作风和气派,即使在新中国成立后的特殊语境下,宗白华的艺术研究仍能把马克思主义和中国传统诗学联系起来,赋予中国古典理论新意的同时把马克思主义美学很巧妙地中国化,这在深层次上契合中国人的心灵,让中国的读者容易接受,也让宗白华的艺术研究中马克思主义美学理论的应用显得自然而不令人生厌。这正是宗白华在马克思主义美学研究中取得较大成就和具有重要价值之所在。