情绪运动学引论

田耀农

(台州学院 艺术学院,浙江 台州 317000 )

引 言

人的生命健康主要体现在作为动物生命存在的躯体健康、作为人生命存在的思维健康和情感健康三个方面。可是,迄今为止的医学,绝大部分的人力和物力用都在了躯体健康方面,医学把人当作动物而不是人的问题越发成为医学发展的瓶颈;迄今为止的生命科学涉及人的生命研究,同样是把人的生命视作动物生命,而对人的思维生命存在和人的情感生命存在的研究还比较薄弱。人的生命与动物生命的本质区别在于人是有思维、有情感的动物,人的思维健康和情感健康的意义和价值远远超过了躯体健康,特别是人的精神情感健康直接决定着人的生活品质和生命价值。当代社会的快速发展和生活节律的加速变化,超越了人的精神适应周期,近20%的人口出现了程度不同的情感健康亦即心理健康问题。 “情绪运动学”学科理念的提出,顺应了当下社会对情感健康的需求。 “情绪运动学”汇集情绪心理学、临床心理学、艺术心理学、精神病学、生命科学、体育运动学、艺术教育学等诸多学科的研究成果,推动诸多学科的跨越和集合,将正面回答情绪是什么、情绪有什么用、怎样生成情绪、怎样运用情绪、怎样测量情绪、怎样获得情绪能力等问题。就像体育运动旨在促进躯体健康、智力运动旨在促进思维健康一样,情绪运动旨在通过有目的、有组织的情绪运动,促进人的情感健康。情绪运动学一方面汇集诸多学科的理论与技术,建立起保护和促进心理健康的新型学科理论与技术体系,另一方面,情绪运动学也为医学、生物学、体育学、心理学、艺术学、教育学等学科的发展拓展了空间,并提供数据的、案例的、理论的、技术的支持。

一、情绪的本质与意义

情绪是什么?关于情绪的阐释、定义,在不同的历史时期、不同的文化区域、不同的学科背景下有着较大的差异。

从哲学层面看,情绪属于意识范畴,是人类对客观对象的主观反应。情绪反应是感性的、经验性的直观反应,情绪的反应以态度的方式呈现出来。

从心理学层面看,情绪就是心理运动的形式。美国心理学家施塔(Michelle N. Shiota)和卡拉特(James W. Kalat)在他们共同完成的心理学教材《情绪心理学》中介绍了两条关于情绪的定义。第一条,情绪“是推测出的对刺激的复杂反应序列,这些刺激(包括)认知评价、主观改变、自主神经和神经兴奋、行为冲动和对启动复杂序列的刺激有影响的行为”。[1]这条定义把情绪认定为行为。另一条定义是,“情绪是一种对外部刺激事件产生的普遍性和功能性反应,临时整合生理、认知、现象学和行为的通道,以便于在当前情境中采取适应性和环境性的反应”。[1]这条定义把情绪认定为反应。

之所以心理学家总是回避着关于情绪的终极定义,实在是因为情绪来自人或其它生命体的感受和反应,而用作研究的情绪总是这些主体的感受或反应,情绪通常总是作为一种运动着的现象被描述后的存在。美国当代著名情绪心理学家K.T.斯托曼在《情绪心理学》一书中把20世纪70年代以前的情绪研究内容概括为6类:

(1)情绪是对其他系统产生影响并受其他系统影响的系统。(2)各种情绪有相似之处也有不同之处。(3)一些情绪是基本的和原始的,另一些情绪是派生的和继发的。这暗示着情绪有自然的和培养的之分。(4)情绪在强度上有一定的范围,当超过一定程度时,它将发生质的变化。(5)情绪实际上是一种能量或动机。(6)在偶然地强调随机的卷入和情绪的表现一面时,这就在暗示着情绪控制的可能性,它具有明显的治疗学方面的意义。[2]29

而且他认为当代后续的研究,都提到或包含了这些内容。

从生物学层面看,情绪是动物对自己所处的环境或所面对的现象所实施的经验性的即时性行为方式。例如,一只停留在臭豆腐上的苍蝇,当看到人挥舞的手势,就立即飞走了,尽管它不情愿,但还是毫不犹豫地飞走了,支配苍蝇飞走的是经验性的或者是遗传性的恐惧情绪;当一只苍蝇嗅到了臭豆腐味,就不辞辛苦地飞向臭豆腐所在的地方,当终于找到了臭豆腐,确认没有危险的时候,就迫不及待地落在了臭豆腐上,支配苍蝇飞来的就是经验性的或者是遗传性的愉悦情绪。恐惧的或者愉悦的情绪反应来自动物在生命过程中积累的经验,或者来自动物自身的遗传反应,遗传反应是经验反应的固化和习惯化。动物的情绪反应对动物的生命存在具有重要意义,情绪反应有效地提高了动物生命的存活几率,即使是低等动物,也存在类似的情绪反应。让动物长时间处于恐惧的情绪反应,对动物的生命存在具有较大的负面影响,这类实验已经被反复做过,但是让动物长时间处于愉悦的情绪反应,会不会对动物的生命存在具有积极的正面影响呢,这类实验目前还罕有报道。关于动物的类似于人的情绪反应,达尔文晚年时撰写的专著《人类和动物的表情》有很多精彩的表述,认为人的情绪是进化的结果。认为“情绪是一种先天的能力,通过遗传而获得,本质上它就是自然选择的产物”。[3]8当人类解决了日常生活中的生命威胁以后,遗传性的下意识的情绪反应逐渐发展为独立的情感世界,成为人的心理活动的重要组成部分,积极的正面情绪对人的生命存在具有积极的正面作用,消极的负面情绪对人的生命存在具有消极的负面作用早已成为人们的共识。生理心理学认为:“情绪这个词可以意味着许多事情。在日常用语中,它指由某些情境带来的正性或负性感受。”并认为“情绪由多种生理反应模式及其伴随的行为构成。对于人类来说,这些反应往往伴随着个人感受。事实上,大多数人使用‘情绪’这个词来指代感受,而非行为。然而,恰恰是行为,而不是个人体验,对生物的生存和繁衍具有重要影响。情绪行为背后的实用功能引导了脑的进化”。[4]情绪无论是感受还是行为,对生理的影响都是显著的,但是生理的变化一般都是综合性的多方因素共同的影响,特别是情绪的感受和行为对生理的影响不一定具有普遍有效性,至少是影响的差异性比较大,情绪的“影响因子”难以提取,更难以提纯,所以,情绪在医学和生命科学领域还难以获得公认的“合法”位置。迄今为止,依然处于经验性的描述状态,采用的研究方法基本有三种:“(1)最普通的方法是对神经系统某些部位加以损伤,然后观察它在行为上产生的结果。(2)第二种方法是采用电的或化学的刺激。这种技术长期用于记录自主神经系统的变化。(3)最后一种方法对于生理心理学的研究是十分重要的。它包括用诸如呼吸、心率等外周的生理测量去记录不断进行着的变化。”[2]75对此,斯托曼认为:“上述每一种研究方法都已获得了丰富的资料。尽管各个研究结果之间还缺乏内在的联系,它们仍成为许多情绪理论、情绪模式和普通生理学理论的依据和基础。”[2]75

从社会学层面看,情绪就是一种态度。英国著名哲学家、心理学家赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer,1820—1903)认为:态度是把判断和思考引导到一定方向的先有观念和倾向。美国著名社会心理学家奥尔波特(Gordon W. Allport,1897—1967)认为:态度是一种心理和神经的准备状态,它通过经验组织起来,影响着个人对情境的反应。他的定义强调经验在态度形成中的作用。人类社会和自然世界的关系是认识、适应、改造、约束的关系,前三项人是主动的,后一项人是被动的。社会伦理学家用“知情意行”阐述并概括这个复杂的关系。知,就是感知、了解人所面临的各种事物和现象;情,就是根据主体的经验对面临的事物和现象做出好恶的情感判断;意,就是主体对面临的事物和现象施加自己影响遇到困难时的意志、毅力、决心;行,就是具体的行动实践。以孔子为代表的儒家教育思想对知情意行有较详细的阐述,并成为中国传统教育思想重要组成部分。中国传统教育思想的“知情意行”和康德等西方哲学家的思想有着一定的相似性。但是,关于“情”,中西学者的表述都比较含混,如梁启超就用“智仁勇”阐释“知情意”。“礼”和“仁”是中国古代伦理学的两个极其重要的概念,礼是上下尊卑的等级规定性,指的是低等级人对高等级人的服从与尊敬;仁则是高等级人对低等级人的关爱与施恩。所以“礼”和“仁”属于道德的范畴。上海师范大学陈蓉霞在《人类和动物的表情》导读中提出:道德起源于情感,并认为“相比于理智,情感更古老,情感的要义就是帮助生物生存下去,因而正常的情感系统要比认知系统更重要”;并进一步认为道德要求我们不求回报地行善,“然而,道德行为其实是有回报的,只是这种回报往往是长期的,远非人类的理性所能算计。设计此种逻辑的就是自然选择,它通过情感驱使我们做出道德行为。一种重要的情感即是,同情或移情能力”。[3]13可见,梁启超把“仁”和“情”相对应是有一定道理的。但是,如果把“情”只看作“仁”就以偏概全了。

从艺术学层面看,情绪就是一种审美判断。关于审美判断,德国古典主义美学家康德在《判断力批判》一书开宗明义地指出:“为了分辨某物是美的还是不美的,我们不是把表象通过知性联系着客体来认识,而是通过想象力(也许是与知性结合着的)而与主体及其愉快或不愉快的情感相联系。”[5]康德认为审美判断是一种没有功利的愉快或不愉快,所谓“没有功利的愉快”指的是这种愉快是纯粹通过想象获得的愉快,而不是获得了某种东西或得到了某种奖赏后的愉快,所有的审美愉快或者不愉快都不是因为真的获得或者失去了某种东西,但是,审美的过程却又是真切的情感体验或情绪运动过程。虚拟想象的审美情感类别和真实生活中的情感一样的丰富多彩,只是审美情感的起伏运动程度没有真实生活中的情感那样激烈,不过,在特定背景下审美情感同样能达到十分激烈的程度。如解放战争时期,解放军战士观看歌剧《白毛女》时,有个怒不可遏的战士竟忘记了是看戏,端起枪就要射杀黄世仁;再如有的球迷在电视上看比赛时竟然愤怒地砸碎了自己的电视机。

二、情绪的类别与发生

情绪对人的思维、行为、健康具有极其重要的正面或负面的作用已经不需要再作反复证明了,问题在于怎样运用情绪促进人的思维、行为和健康。情绪之所以还难以得到有效的应用,是因为情绪本质的认识还有待深入、情绪类别的划分还比较含混、情绪发生的方法还缺乏有效的探究。“情绪运动学”作为一个新的学科理念,必须对这三个问题作出明确的阐述。

(一)情绪究竟是什么

关于情绪的定义以及对情绪本质的探究以上作过简要的梳理和归纳,但是,“情绪运动学”还需要一个超越具体学科或具体对象的一般性定义。在为情绪定义前,甄别一下和情绪的词义相近并且有时可以互用的感情和情感是很有必要的。感情(affection)、情绪(emotion)、情感(feelings)是三个关系密切相关的概念。笔者对这三个概念曾做过区分:

感情(affection)是主体根据自身的需要对客体作态度反应的意识。传统的观点认为感情是情绪与情感的统称,事实上情绪是感情的形式层面的概念;情感是感情的内容层面的概念。当主体对客体作感情上的态度反映的时候,总体现为一种心理运动,情绪就是感情态度反应的心理运动形式。在一般的情况下,情绪冲动总是由具体事物引起的,而具体的、内容化的情绪便是情感。情绪作为心理运动形式是有限的,情感作为引起情绪运动的内容则是无限的。所以,心理学总是从情绪入手,研究这种心理运动对人们的思维和行为所产生的作用。[6]

感情态度是根据已有的经验或者遗传的内在规定性,对面临的客观对象所做的即时性的主观反应。感情态度的反应体现为“取”和“舍”的两极判断,对主体有益即表现为“取”的态度反应,对主体有害即表现为“舍”的态度反应。如饥饿时看到桌子上的面包立刻就产生了“取”的态度反应,并支配着躯体向面包接近;如果在荒野中一只老虎突然出现在面前,立刻就产生了“舍”的态度反应,并支配着躯体远离这只老虎。对面包取和对老虎舍的态度反应来自吃过面包的直接经验和来自老虎将会伤人的间接经验。刚出壳的小鸡对洒在地上的芝麻会产生直接的取的态度,对上方飘过老鹰影子或者是风筝的影子会直接产生躲避的舍的态度,虽然小鸡没有吃芝麻的或者被老鹰叼走的直接经验,但是遗传性的对食物的选择和天敌的恐惧也会支配它采取及时的取舍态度。引起感情态度的事物是无限多样的,有着具体事物内容的态度反应就是情感(feelings),情感因事物的无限而无法穷尽。饥饿时获得面包或米饭的愉悦,从情感层面上看有面包的情感和米饭的情感两种,从情绪层面看这两种情感在心理运动形式上并无本质区别,所以,情绪(emotion)作为感情的形式是有限的。取和舍就是从无限多样情感内容概括抽象出的两种最基本的情绪形式。生物对所处的环境和面临的事物所做的取和舍的情绪反应,对生命体存在和发展具有重大意义,情绪反应的敏捷度决定生命体优先获得食物或者提前躲避危险机率,所以,情绪反应能力是一种自我保护和自我发展的能力,它甚至是比理性认知更为重要的能力。

情绪总是在时间过程中进行的,一种情绪从发生到终止,在程度上总是一个由冷淡的起点,到轻松的侧点,发展为紧张的顶点,再递降为轻松的侧点,最后恢复到冷淡的终点的过程,再根据情绪“取”和“舍”的两极反应方向,可以绘制出以下“情绪运动模式图”:

图1

(二)情绪有哪些类别

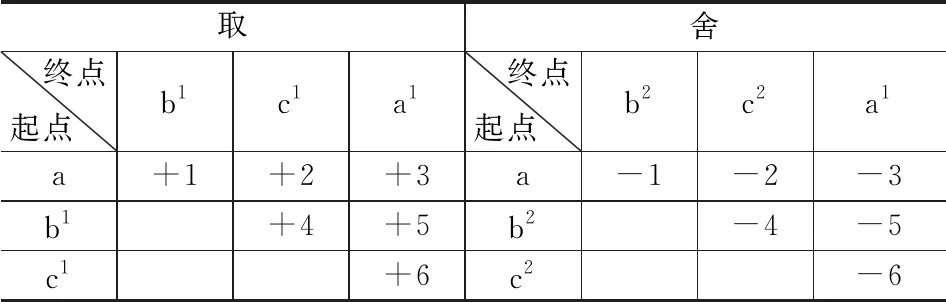

根据情绪运动模式图,“a→b1→c1→a1的顺时针运行为‘取’的情绪运动,a→b2→c2→a1的逆时针运行为舍的情绪运动,这是两种最基本的情绪运动方向,当然具体的情绪运动并非都是从起点a开始再回到终点a1的,而是可以在封闭的运行圈任意点上为起点和终点。起点和终点的不同,即形成12种基本取、舍情绪运动方向”。[6]列表如下:

表1 12种基本情绪运动方向表

12种情绪运动方向在实际运行中还有强度(强、弱)、频度(疏、密)、速度(快、慢)3类6种运动方式,当他们与12种运动方向相结合,就构成了96种基本情绪运动形式。情绪的取舍是根据人的需要的做出的态度反应,人的需要看似不可穷尽,归纳起来无非生理需要、道德需要、审美需要三类,也就构成了人的3种情感类型。3种情感类型与96种情绪形式组合起来,便是人类的288种基本情感模式。96种基本情绪和288中基本情感可以通过表格和代码的方式表达。

达尔文把情绪的类别分为“痛苦、悲哀、(忧虑)、快乐(爱情、崇拜)、不快(默想)、愤怒(憎恨)、厌恶(鄙视、轻蔑)、惊奇和害羞”。[3]3当代心理学把人的基本情绪分为5类:快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶。仅从情绪类别划分的层面看,生命科学和心理学对情绪的研究还有待深化。

(三)情绪发生的方法

情绪总是在真实的生活过程中发生的,而正在发生着的情绪是无法实现有效的他用目的的。“情绪运动学”的真谛在于让人们进入特定的情绪之中,以实现心理和生理健康的改善,而生活过程中的情绪又是不可提取和不可随意调用的,“情绪运动学”使用的情绪显然不是真实生活中真实事件引起的情绪。人的情绪不仅发生于生活中的真实事件,也可以发生于想象中的虚拟事件;现实生活中所有的可以引起情绪冲动的事件,都可以通过虚拟想象的方式再现,甚至生活中难以遇到的、曲折离奇的事件或经历也可以通过虚拟想象的方式获得,艺术和游戏就是通过虚拟想象的方式让人们进入各种各样的情绪冲动之中的活动。所以,古今中外的所有艺术,都把引起人们的情感冲动作为创作或制作的主要目标。例如,《毛诗序》云:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”《文心雕龙》云:“昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。”《乐记》云:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”再如,罗丹曾说“艺术就是感情”。狄德罗在《绘画论》中说,作者“必须先感动我,惊吓我,使我心碎、恐怖、战栗、流泪、愤怒;然后如果你还有些余力,怡悦我的双目”。[7]高尔基说:“任何艺术,不管有意识或无意地都有一个目的,就是启发人的某种感情,培养他对生活中某种现象的这样或那样的态度。”[8]《日本国语大辞典》把文学解释为“通过主要由作家的想象力所构成的虚拟世界,来表现作者自己的思想感情,诉说人们的情感与情绪的艺术作品”。[9]里德说:“我个人倾向于把美感视为一种情感的起伏波动现象。”[10]茅盾说:“我们都有过这样的经验:看到某些自然物或人造的艺术品,我们往往要产生一种情绪上的激动,也许是愉快兴奋,也许是悲哀激昂,不管是前者,还是后者,总之我们是被感动了。”[注]茅盾:《鼓吹集》,转引自《文学理论基础》,上海:上海文艺出版社,1981年,第103页。

由于把人的愉快、悲哀等所有情感都视为美感,所以当然也就得出了艺术的本质功用是审美的结论。笔者认为艺术的本质功用不是审美而是通过表达情感激发人的情绪,这当然并非笔者的发明,如上所说,已有不少先哲谈论过这个问题,但为什么当代中国的艺术理论一般都不提这个本质功用呢?这或许是受了普列汉诺夫对列夫·托尔斯泰艺术理论的一次批评的影响。列夫·托尔斯泰在《什么是艺术》一书中说:“一个人使用语言向别人传达自己的思想,而人们使用艺术相互传达自己的感情。”[11]托尔斯泰在描述艺术创作过程时说:“在自己心里唤起曾经一度体验过的感情,并且在唤起这种感情之后,用动作、线条、色彩,以及言词所表达的形象来传达出这种感情,使别人也能体验到这同样的感情,——这就是艺术活动。”[11]

以小说、戏剧为代表的文学艺术,或自然,或典型,或集中,或想象地再现或表现了生活中的事件,读者或观众根据自己的经验,对这些作品作态度的情感反应,进入相应的情绪冲动之中。以绘画、雕塑为代表的造型艺术,或具象,或抽象,或宏观,或微观,或想象地再现或表现了现实生活所处的环境或遇到的事物和人物,观众或接受者根据自己的经验,对这些作品作态度的情感反应,进入相应的情绪冲动之中。从这层意义上说,艺术的终极目标是让艺术的接受者进入特定的情绪之中,情绪是感情态度反应的心理运动形式,情绪的心理运动形式主要有上扬的和下垂两种运动方向,分别对应正面的“取”的态度和负面的“舍”的态度;情绪的心理运动形式还有幅度大小和节律松紧区别,分别对应情绪的激烈程度和迫切程度。情绪的心理运动形式和音乐旋律的上行、下行,和音乐力度的强弱、速度的快慢节奏的松紧有着惊人的相似之处,音乐的声音进行可以引起类似情绪共振,音乐甚至不需要事件的、人物的、事物的、环境的中介而让音乐听众直接进入情绪冲动状态,也正是从这个层面,音乐获得了“直接表情的艺术”称号。当然,一般情况下,音乐听众不会长时间地维持在“纯情绪”状态,他们往往根据自己的经验为自己正在冲动的情绪作情感内容的填充,有些音乐听众抱怨“听不懂”音乐,实际上更多的是一时找不到恰当的情感内容填充而已。在现实生活中,无缘无故的“纯情绪”状态一般是难以被他人接受的,比如,没有原由的痛哭或者不明就里的大笑,通常都被视为精神失常。不过,对欣赏音乐过程中的“纯情绪”反应,通常是宽容的,甚至是受到鼓励和提倡的。以文学为代表的艺术,通过制造特定的情感内容激发情绪冲动,以音乐为代表的艺术通过与情绪运动相似的声音运动,引发情绪运动的共振,继而回忆、想象、填充情绪的情感内容,形成了文学内容和音乐内容的逆向实现方式。正因为这个特殊性,音乐艺术在“情绪运动学”中具有更加突出的意义。

游戏是通过虚拟的方式再现生活过程的活动。游戏既可以再现家庭生活的场景,也可以再现激烈的竞争、矛盾冲突甚至战争等。游戏在发展过程中,一部分具有观赏性的游戏发展为表演艺术,一部分具有竞争比赛性的游戏发展为体育运动项目,所以游戏也是艺术和体育的重要起源点之一。情绪总是伴随着游戏活动的全过程,当游戏和计算机、互联网、手机技术相联系后,从游戏中获得情绪体验的需求迅速提升,有的甚至出现“上瘾”性的游戏情感障碍。当代游戏活动出现的新情况,说明游戏必然成为“情绪运动学”研究的重要内容,也将是情绪运动的重要方式。

艺术和游戏提供的情感内容是虚拟想象的,但是艺术和游戏激起的情绪冲动却是真实存在的,艺术和游戏的情绪由于可以脱离真实的时空条件,因而具有极其重要的意义,“情绪运动学”可资应用的情绪主要的也是艺术和游戏的情绪。

三、情绪运动学的架构

“情绪运动学”作为新型学科概念,至少要涉及五个方面的研究:情绪运动学的运动原理、情绪运动学的运动方法、情绪运动学的运动成效观察与检测、情绪运动学的运动意义、情绪运动学的运动推广。“情绪运动学”是多学科的跨越和集合的新型学科,通过情绪,把传统的心理学、生物学、临床医学、体育学、艺术学、教育学统合起来,是至少有五个分支学科的架构体系。

(一)情绪心理学

“情绪心理学”是“情绪运动学”的基石,尽管情绪心理学的概念早在20世纪中叶就已经开始使用,多部冠以“情绪心理学”的专著也早已问世,但是,作为“情绪运动学”分支学科的情绪心理学,关于情绪的功能和情绪的实际应用方面的研究还比较薄弱。情绪心理学至少在以下五个方面为“情绪运动学”提供理论支撑:

1.“情绪心理学”的基本原理。

2.“情绪心理学”的发展概况。

3.“情绪心理学”的基本方法。

4.“情绪心理学”与“一般心理学”的比较。

5.“情绪心理学”的实验。

(二)情绪生物学

“情绪生物学”还是酝酿中的学科概念,尽管生物学已经是一个十分成熟的学科,有些研究已经深入到了“基本粒子”的微观层面。但是,情绪对人类和动物生命存在的意义研究还处于初级阶段,情绪对生命体积极和消极影响的物质依据提取、情绪对生理指标影响的数据提取还处于探索阶段。虽然早在达尔文时代,就已经对人类和动物的情绪有所研究,但相关研究进展的速度还比较缓慢。“情绪生物学”是“情绪运动学”的第二块重要基石。“情绪生物学”至少在以下五个方面为“情绪运动学”提供理论的和实践实验数据的支持:

1.“情绪生物学”的基本原理。

2.“情绪生物学”的基本方法。

3.“情绪生物学”与“一般生物学”的比较。

4.“情绪生物学”的实验设计。

5.“情绪生物学”的观察与检测。

(三)情绪医学

通过动物实验探究病理检测疗效是基础医学和临床医学研究的重要方法之一,人的生命健康除了器官和肢体健康之外,还有更加重要的智力健康和情绪健康。但是医学把人当作动物而不是把人当作人的问题,长期以来没有得到有效的解决。人是有思维、有情感的动物,特别是人的精神情感健康直接决定着人的生活品质和生命价值。精神医学对精神疾病的治愈率及治疗的后遗症,相比其他疾病的治疗还有较大的差距。“情绪医学”还是一个虚拟假设的学科概念,是相对于精神医学只把情绪反应失常当作疾病治疗,对情绪冲动时对生命健康形成的巨大积极或消极作用重视不够。目前,精神医学还没有把“情绪医学”所关注的事项纳入自己的体系之中。“情绪医学”是“情绪运动学”的第三块重要基石,“情绪医学”至少在以下六个方面为“情绪运动学”提供理论的和实践的支持:

1.“情绪医学”的基本原理。

2.“情绪医学”的基本方法。

3.“情绪医学”与“精神医学”的比较。

4.“情绪医学”的动物实验。

5.“情绪医学”的临床实践。

6.“情绪医学”的应用发展。

(四)情绪体育学

狭义的体育(physical education)指的是促进人体健康发育的教育,是“通过有规则的身体运动改造人的‘自身自然’的社会实践活动”。[12]广义的体育指的是为保持和促进身体健康的肌体运动(sports)以及身体技能和机能的竞赛活动(athletic)。现代学校普遍开设的体育课属于狭义的体育,中国古代名医华佗编创的“五禽戏”以及现代社会开展的各类体育比赛的体育属于广义的体育。人的身体健康至少包括行为能力健康、思维能力健康、情感能力健康三个部分,但是,目前为止的体育教育和体育运动以及体育比赛,几乎把所有的注意力都投放在了行为能力的训练和保健上了,思维能力的健康也只在极少的棋牌类运动中有所涉及,而情感能力的训练和保健则基本上排除在体育之外了。问题在于如果按照重要性对人体健康进行排位,排在第一位的恰巧是情感能力的健康,第二位是思维能力的健康,行为能力健康却排在了末位。所以说,没有情感能力训练和保健的体育是不完全的体育。“情绪体育学”至少在以下四个方面对“情绪运动学”提供理论的和实践的支撑:

1.“情绪体育学”的基本原理。

2.“情绪体育学”的基本方法。

3.“情绪体育学”与“一般体育学”的比较。

4.“情绪体育学”的教学实践。

(五)情绪教育学

艺术的本质性功能就是唤起或激发人的情绪,但是,艺术在发展过程中不断派生出许多其他功能,而且一些后起的功能在一定程度上掩盖了原先的本质功能。德国哲学家席勒提出美育概念以后,艺术的本质功能是为了满足人们的审美需要,艺术是美育的重要方式的思想逐渐深入人心。其实,审美的状态也就是读者或观众进入了艺术作品时的情绪冲动状态,进入艺术作品能否产生情绪冲动,是由艺术审美能力决定的,艺术审美能力是可以培养训练的。所以,从这个层面来说,审美教育也是情感教育,梁启超就曾将其称为“情育”。“情绪教育学”与传统的艺术审美教育学不尽一致的是,前者更加侧重情绪的激发和冲动,后者更加侧重情绪激发和冲动的情感内容。所以,前者关注的是情绪能力的培养训练和情绪心理的保健,后者关注的是美好情操和高尚人格的养成。“情绪教育学”至少在以下四个方面对“情绪运动学”提供理论的和实践的支持:

1.“情绪教育学”的基本原理。

2.“情绪教育学”的基本方法。

3.“情绪教育学”与“审美教育学”的比较。

4.“情绪教育学”的教学实践。

结 语

人类的生命健康至少体现在躯体健康、思维健康、情感健康三个方面,综合起来看情感健康最为重要。随着现代社会生活节奏的不断加快和学习、工作压力的不断加大,人们情感健康出现了令人担忧的状况,近20%的人群不同程度地存在着情感健康问题。限于种种条件和传统习惯的制约,情感类疾病的治疗和康复还不能令人满意,“情绪运动学”正是在这种特殊的背景下提出来的。“情绪运动学”基于运动学原理,通过情绪的不断运动和运动的训练,维护和促进情绪健康;基于内分泌学的原理,情绪运动将促使脑垂体多巴胺、内啡肽等类物质的分泌即活化,进而维护和促进情绪健康;基于艺术和游戏通过虚拟环境、事件、事物、人物唤起或激发人的情绪冲动的原理,把人放置于可以引起特定情绪的艺术或游戏之中,实现有目的的情绪运动,使得就像体操运动可以促进躯体健康一样,情绪运动可以促进人的情绪健康。因人而异地设置不同的情绪环境或情绪平台,使人们进入各种不同的情绪状态,实现不同的情绪运动。“情绪运动学”概念的提出,丰富了体育运动的内涵,增加了体育运动的内容,为精神医学和康复医学提供了非药物治疗的手段,也使把人当作人研究的“情绪生物学”脱颖而出,还为审美教育拓展了新思维和新方法。