绮丽·古拙·和谐

——21世纪以来广西少数民族题材人物画美学研究

梁冬华

(1.广西艺术学院 人文学院,广西 南宁530022;2.中央美术学院 人文学院,北京 100102)

21世纪以来,广西少数民族题材人物画佳作不断。郑军里、柒万里、王可大、魏恕、黎小强等老中青艺术家迸发出旺盛的创造力,以世居广西的壮、瑶、苗等少数民族为对象,采用水墨写意、工笔、水彩等绘画种类绘制了一批反映广西少数民族人物风貌的人物画作品。《大山之子》《盛装》《歌节》《毛毛雨》等作品入选全国美展,《山泉》《德峨印象》等作品在“美丽的南方——漓江画派中国行”“2016首届中国南宁国际水彩邀请展”“2017年全国艺术硕士美术指导教师优秀作品巡展”等画展展出,引起艺术界的关注和重视。

综观21世纪以来将近20年的广西少数民族题材画作,除了其自身所特有的审美艺术价值外,还包含民族学、社会学、历史学等多重内涵。从绘画艺术层面看,画作运用线条、色彩、构图等艺术语言塑造了风姿绰约的少数民族人物形象,直观地再现了少数民族的风采,散发着迷人的艺术魅力,给人以美的视觉享受并引发愉悦的审美情感;从社会历史层面而言,作品通过图像的方式记录了生活在祖国西南边陲之地的广西少数民族族群的人情风俗、生活习性和思想情感,如同一部广西少数民族人物图录,既为世人了解、走进神秘的少数民族世界打开了一个窗口,亦为记载广西少数民族发展历程提供了视觉图像资料。因此,这些少数民族人物画作意蕴丰厚多元,涵盖多个学科,重要性不言而喻。为深入解读画作,笔者以美学作为研究切入口,遵循从形式到意蕴的研究思路,着眼于画作的基本艺术语言来探析其美学风格,进而挖掘深藏其中的审美意识、文化意味和民族观念,以求教于方家。

一、绮丽:少数民族服饰之美

“绮丽”是中国古典美学的重要范畴,意为华美妍丽的艺术形式。在绘画艺术中,“绮丽”大多被用来形容绘画作品中鲜艳美丽的色彩。唐代司空图曾用一组物象来描述绮丽美:“雾余水畔,红杏在林,月明华屋,画桥碧阴。”[1]此组物象通过两两对比的手法着重突出了物的色彩,浓雾散尽后现出水的清澈微光、茂密丛林中那一抹杏果的红、明亮月光映照下房屋自身装饰性的镂刻字画的华丽、隐藏在绿荫里的画桥的瑰丽等。仔细辨认这组物象的色彩,有高明度和纯度的暖色,如红杏;有数量的多和面积的大,如雾散后一览无余的水面,成片的波光粼粼平铺延展。前者刺激人们的视觉神经,使人惊艳;后者充满人们的视界范围,给人以琳琅满目之感。这些色彩及其所引发的审美情感,便构成了美学上的“绮丽”。概括地说,在艺术作品中,绮丽美具体表现为色彩的艳丽和繁多。

广西人物画艺术家高度重视色彩与创作对象二者的关系,他们以服饰的色彩入画,在绘画的世界中创造了广西少数民族服饰的绮丽之美。画家魏恕坦言:“色彩作为绘画的本体语言,是构成艺术情调和艺术风格最基本的要素,也是情感表达的另一种方式,是刺激视觉和神经最有效的重要手段。”[2]换言之,色彩可谓绘画艺术最基本的语言手段和介质。如何将色彩这一艺术语言服务于创作对象,寻找二者的最佳契合点,是每个画家都须深入思考、妥善解决的问题。画家巧妙运用色彩的多样性,将之与创作对象——广西各少数民族的服饰结合起来,通过色彩的纯度(艳)和面积(大)来表现民族服饰的绚丽多彩,形成独具少数民族风情的绮丽美,引起观者“错彩镂金、雕缋满眼”的审美感受,富有极强的艺术感染力。

广西少数民族题材画中的绮丽美,就是作品中所描绘的色彩绚丽灿烂的少数民族服饰。由于少数民族服饰由服装和配饰两部分构成,这两部分绮丽美的表现亦有细微差别,主要表现为以下两个方面:

绮丽美的表现之一:绚丽多彩的少数民族服装。

少数民族服装的色彩通过外来性染料的使用、五彩刺绣图案的设计、不同色块布料的拼接等手法来突破原布料自身色彩的限制,呈现出丰富的多样性,红、白、黑、蓝等不同色彩竞相呈现,形成一种绚丽多彩的视觉美感。

广西隆林地区的花苗(苗族的一个支系)服饰以色彩绚烂、图案繁多为著称。花苗女性服装以红为主色调,头戴橘红、桃红色的头巾或布饰,上身穿橘红、桃红色的中长袖上衣,下身穿蓝靛染制的浅蓝色百褶裙,脚部缠橘红、桃红色的绑带,与上身颜色相呼应。整套衣裳的多个部位,尤其以双袖、肩部、裙摆、脚绑带为重点,均用精巧的刺绣或镶嵌缝缀工艺缝制出精美、密集的图案,艳若繁花,因此被誉为“花一样的民族”。画家王可大以花苗为摹本,创作了以《歌节》(入选第十一届全国美展作品)为代表的系列水彩人物画,展现了这一以花样服装作为身份象征的少数民族的卓越风姿。画作《歌节》(图1)取材于广西民族节日“三月三”歌节。在这一天,各少数民族同胞们放下田间劳作,身着传统民族服装集体外出赶歌圩,由于人群的大量聚集便形成了如同民族服饰海洋的视觉场面,蔚为壮观。《歌节》抓住这一场面,以赶圩的花苗群众为画面主体,描画了三组人物:中间为紧密聚拢在一起围成圈状交谈的五位妇女和一位夹杂其中的女孩,左右各为行走中的两位女性(其中一人身背婴儿)以及驻足倾听交谈的一对母女。初看这三组人物的行动举止,或行走或驻足,动静搭配相得益彰,体现出画家较强的专业构图能力。再进一步细看人物的体态方位,便不难发现所有人物均是背朝观赏者,以背面和侧面示人。这一人物体态布局,实际隐含了画家的独具匠心:一是略去了人物正面的头部面容描绘,从而成功地将画作重心从传统人物画的人物表情转移到人物身上的服装,使观赏者的注意力得以集中到人物的衣着服饰上,而非人物的头部表情;二是着重突出了人物背面的服饰细节,如头巾、布花、婴儿背带和百褶裙上的裙带等,充分展示了花苗服饰的美。正是经过画家的精心设置,整幅画形成了以人物服饰为主体的画面效果,三三两两走动或停留的花苗女性,几乎布满整个画面,其身上以红为主色调的衣裳,辅之以巧夺天工的刺绣、精致严整的图案、锦上添花的装饰性流苏和布花球,营造了远看一片红艳艳近看满目霓彩花攒锦簇的视觉盛宴,极尽绮丽之美。

图1 王可大水彩作品《歌节》 (50×120厘米,2009年)

绮丽美的表现之二:银白闪亮的少数民族配饰。

相比于服装色彩的繁多和绚丽,少数民族配饰的色彩则体现出较单一的特点。这一特点是由配饰的质地所决定的。配饰即人的衣裳、鞋子之外的装饰物。在人类发展进程中,配饰先于服饰出现,最早的配饰可追溯到早期人类用来装饰身体的兽骨,随着冶金技术的成熟和审美观念的变化,当代的配饰主要指金、银、玉等珠宝首饰制品。广西各少数民族大多沿袭了佩戴配饰的习俗,且以银饰为最常见的配饰。由于银本身就是白色而有光泽的金属,经过加工后的银质配饰愈发突出了自身的金属性——更纯粹的白色度及光泽感,这一白色度和光泽感经画家妙笔处理之后,便形成了二维画面中的银白闪亮的配饰美。

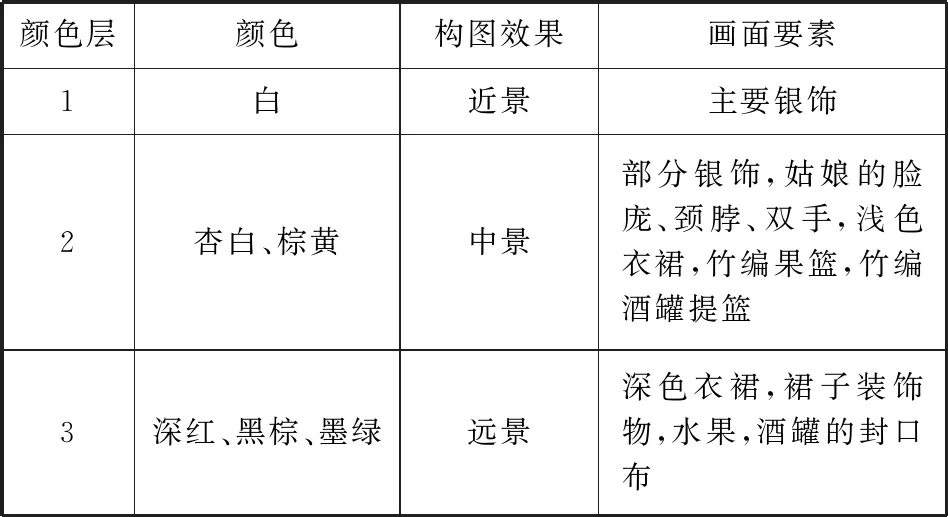

生活在桂西北一带的苗族酷爱银饰,不仅常年佩戴,且在春节、三月三、婚嫁、祭祀等重要的节庆假日及活动中更是以隆重的盛装饰示人,包括全套的头饰、衣帽饰、手饰、身饰等,轻则七八斤,重达二三十斤,彰显出庄严、华丽的审美格调。画家魏恕、王可大不约而同地以《盛装》为题,分别采用中国工笔画、水彩画的方式记录下了这一独特的少数民族银饰习俗,描画了几位身着民族服佩戴盛装饰的苗族姑娘。为了突出银饰这一画面重心,两位画家不谋而合地采取了强化银饰色彩的方法,将银饰自身所具有的白色发挥到极致,进一步提炼并纯粹化,形成高纯度的白色,从而跃然于纸上成为画面的突出色。魏恕在她的工笔画《盛装》(第十一届全国美展优秀提名奖,图2)中以渐变的次序建构了三个颜色层(表1):

表1 魏恕《盛装》的三个颜色层

在这三个颜色层中,第二层与背景色接壤,布满整个画面,是不折不扣的画面主体色。共存于这一色彩层的各画面要素,在同一色彩的驱动下进行组装整合,形成画作的主体形象,传递出画作的主题,就如同一棵树的粗壮枝干,代表着这棵树的实际形象。往色彩深处拓展的第三层是画面的根基,拉长了纵深感,使画面形象更具立体性。而往色彩亮度、纯度上不断提升的第一层则构成了画面的华彩,以单一的白色跳跃出画面进入观赏者的眼睛,既吸引人们的眼球又令人过目难忘。同样地,王可大的水彩画《盛装》(图3)有异曲同工之妙,他充分利用水彩这一画种的特性,通过水的介质调和颜料的表达,在画布上构筑起一个透亮的苗族服饰世界。在这一服饰世界中,银饰的白与上衣的黑、裙子的红形成有趣的浅深撞色效果,最终白色以更纯粹、更耀眼而胜出,使人们产生银白闪亮的美感。

图2 魏恕工笔画《盛装》 (220×160厘米,2009年)

图3 王可大水彩作品《盛装》 (140×110厘米,2016年)

需要补充说明的是,“绮丽”美学风格并非极尽夸张地追求艺术形式的艳丽,而是浓与淡、深与浅的适度结合。司空图在论述“绮丽”时强调“浓尽必枯,浅者屡深”,说的就是这一道理,过份的浓重必然导致枯涩,清淡的形式常常能够深切。古往今来,艺术史上的绮丽佳作往往蕴含清丽之气,张若虚的诗词《春江花月夜》、展子虔的绘画《游春图》便是极好的例子。广西人物画画家也注意到了浓与淡的辩证转化,前面提到的画家王可大在另外的少数民族人物画《山路》(入选全国第十二届美术作品展)、《毛毛雨》(入选第十届全国水彩·粉画展)中加入了马匹、细雨等物象,用这些物象所具有的淡雅色彩与少数民族服饰的妍丽色彩相互调和,形成一种浓淡相宜的视觉感受,避免因过度的夸饰而使绮丽流向艳俗。

二、古拙:少数民族生命之美

“古拙”即古朴笨拙。在美学中,“古拙”意为艺术家通过古朴笨拙的艺术形式表现原始生命力。李泽厚在《美的历程》一书中,曾用“古拙”这一术语来形容汉代艺术的美学风格。他认为,以屈原《楚辞》为中心的楚文化是汉代艺术的表征。从表层形式来看,“汉代艺术形象看起来是那样笨拙古老,姿态不符常情,长短不合比例,直线、棱角、方形又是那样突出、缺乏柔和”[3];从深层意蕴来看,汉代笨拙古老的艺术形象里却蕴藏着一股自由奔放、蓬勃雄健的生命真气。这股真气源自原始先民混沌初生的生命力以及对抗自然时的乐观积极精神,附着在艺术形象上便形成一种古拙之美。此古拙美,同样显现在与楚地相邻的百越境内(现广东、广西、云南等地)的艺术作品上。樊波曾描述道,出土于广西贵县、现藏于广西区博物馆的西汉时期的《铜盘漆绘人物图》《铜筒漆绘人物图》,“人物的造型更加简率和夸张,线条运用也更加率意和奔放,人物的头发、袖口和腰带往往以阔笔粗线来表现,笔锋的提按转折仿佛一气呵成,酣畅淋漓”[4]。其中的“简率”“奔放”“酣畅淋漓”等词无一不表征着古拙之美所蕴含的勃勃然生命力。在此后的艺术发展中,广西因地处西南边疆而远离中心文明的驯化,尤其生活在相对封闭的山区里的少数民族同胞,更是最大限度地保留了自远古经汉代并传承至今的茁壮生命力。广西画家在描画这些少数民族乡民形象时也就自然表现出古拙的美学风格。

广西少数民族题材画中的古拙美,指作品通过异于常态的笨拙艺术形式表现少数民族蓬勃丰沛的原始生命力。代表作品有柒万里以苗、侗族为摹本的人物画《清泉》《点蜡花》,以及黎小强以桂北黑衣壮、白裤瑶为对象的“德峨印象”系列画作等。这些作品在生拙的形式中传递出一种力透纸背的古朴雄浑美学气韵。

广西苗族画家柒万里是一位有着强烈少数民族意识的艺术家。此少数民族意识首先来自其对自我苗族身份的高度认同,在他多幅画作的落款中,均可见“苗人柒万里”的自称。这种与生俱来流淌在其血液里不可改变的少数民族身份,使柒万里在进行少数民族人物绘画创作时便具有了更深切的情感和更透彻的理解、表达。可以说,柒万里的笔下,与其说是描画他所观察到的少数民族人物,毋宁说是描绘他本然置身其中的少数民族族群形象及其民族精神、思想、文化、审美观念。与前面提到的王可大、魏恕等画家不同,柒万里笔下的少数民族形象并没有绮丽的民族服饰。从服饰造型来看,柒万里的少数民族人物大多上身着一件素色为主并配以少量装饰性纹样的宽长上衣,上衣的下摆延伸至膝盖处,覆盖人的身体长达三分之二,下身着黑色百褶半膝裙加黑色绑腿,但百褶裙往往被宽长的上衣所遮盖仅露出裙摆部分,百褶裙繁复样式的造型表现力因此被削弱。如此一来,整个人物形象的主体部分实际落在了宽长的上衣上。上衣的造型风格直接呈现为人物的整体风貌,最终形成线条简洁、色彩素净的人物形象造型。此人物造型,虽简约却不简单。不简单的原因在于,其简约的形式蕴含着丰富的深层意蕴。或者这也正是画家所希冀的,即他不希望人们仅仅是停留在人物形象的表层欣赏上——穿了什么民族服装、民族服装具有哪些独特之处,还应深入反思人物简约造型中所蕴含的深层——具有什么民族精神和意蕴。那么,这一简约的人物形象到底蕴含了什么精神意蕴呢?通过与传统人物画的人物几何图形进行比较,便能解读出柒万里少数民族人物画的深意所在。

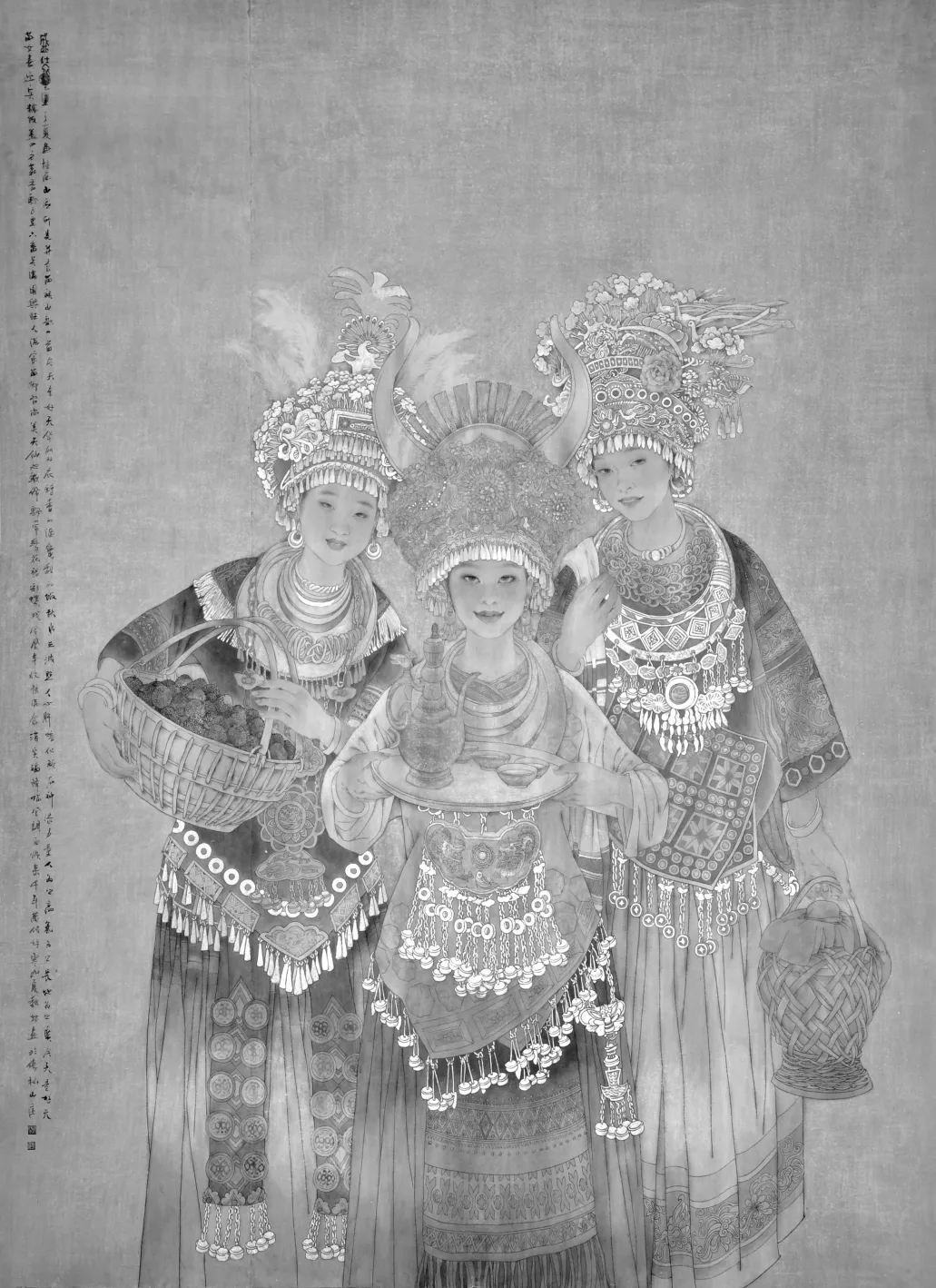

柒万里善于通过块状的身体形象表现浑然的民族生命力。在绘画中,人物形象的塑造由几何图形演变而来,或三角形,或橄榄形,或梯形,或圆形,等等。每一个几何图形的背后,都隐藏着无限的思想意味。传统人物画中的女性一般以细长的长方形来进行构图,女性削瘦狭窄的双肩确定了整个身形的宽度,衣裙从肩部顺延而下,遮盖了臀部和纤细的双足,形成清秀狭长的长方形图案。而柒万里的少数民族女性则以上宽下更宽的梯形来构图。上宽部分代表的是女性头部和宽阔的双肩,下宽部分则是女性宽大的腰胯和健壮的双足。显然,柒万里有意增加了女性双肩、腰胯、双足的宽厚度,使其体量远超一般的女性,形成块状的身体形象,稳定而坚实有力。此人物形象的变形和夸大,目的是为了突出少数民族女性的独特性:宽阔的双肩因长期挑担劳作养成,宽大的腰胯寓意强大的生育能力,健壮的双足揭示的是在大地上健走的日常生活。这样一群常年亲近大地、劳作耕耘不辍、子孙后嗣延绵的少数民族女性群体,张扬出来的恰是始自远古承自楚汉文化而来的滚滚生命真气,蓬勃生长、饱满旺盛、充沛淋漓。此外,柒万里还重视画面背景与中心人物的呼应关系。他通常在人物的身后绘制大树和大叶类植物作为背景。对于大树类的背景,柒万里绘画的重心是树的粗壮枝干而非叶子,他画整枝的树干、树枝与树枝的交错生长,用粗线条勾勒树枝干的边缘,用浓墨填涂树枝干的表皮,辅之以点缀部分树叶加以修饰。对于大叶类植物的背景,他重点描画了叶子的硕大形态。无论是树干还是叶类植物,都以粗和大为主要形象特点,与中心人物的块状形象相辅相成,增加了画面的整体力量感和气势感,茁壮浑然的生命气息跃然而出。(图4)

图4 柒万里中国画作品《硝烟散尽山花灿》 (136×68厘米,2015年)

不仅以柒万里为代表的老一辈少数民族画家具有强烈的少数民族身份认同感和民族创作欲望,以黎小强为代表的中青年少数民族画家也有相同的民族情感和创作实践。瑶族画家黎小强近年来在少数民族水墨人物画领域辛勤耕耘,用独具个人特色的笔墨语言准确地表现出了少数民族乡民在困顿的生存环境中所迸发出的丰沛生命力和顽强的精神意念。首先,黎小强借鉴了西方人物肖像画的观念,将人视为画面的唯一主体而无他物。他放弃了传统中国人物画中人小景大余出大片留白的做法,改用饱满的人物构图法,将人物放置到画面中心,扩张其形体轮廓——头部触至画面顶部、脚部抵至画面底部,突显人的主体中心地位。(图5)同时,他还采用多画幅、多层次重叠的方式,先将一副长方形的画面等距分割成两到四块狭长的条形立面,并以每一立面为独立画面,排列两到四位少数民族乡民形象,乡民之间以完整的脸部五官为识别,其身体或被前面叠加的人所遮挡,或被条形的立面切割只余部分轮廓,形成人叠人过度拥挤的画面构图。(图6)当这些过度拥挤的多块条形立面又再次拼接重组,回到分割前的大长方形画面状态时,更加剧了拥挤不堪的视觉效果,“整个画面被多个人物填塞得满满当当,人物与人物前后叠加、左右拼接汇聚而成一个巨大的人气场,让观赏者迅即感受到了其鲜活的人之气息及滚烫的生命洪流”[5]。其次,黎小强用笔粗砺,人物面容以粗线条带过,没有精致的五官表情而大多呈漠然状,显示出人物所遭受的艰辛困顿生活的磨砺。再次,黎小强用墨率性,在人物衣裳部位出现多个墨色块面,配以勾勒背篓、衣服等实物的粗墨线,形成粗犷、恣肆的画风,与人物内在张扬的生命活力相得益彰。

图5 黎小强中国画作品《德峨人物写生之二》 (180×98厘米,2010年)

图6 黎小强中国画作品《 德峨人物系列之一》 (180×138厘米,2014年)

从柒万里到黎小强的广西少数民族题材绘画创作轨迹,不仅是从少数民族画家群体到汉族画家群体的拓展,也是从老一辈成熟画家到青年一代画家的代际传承。恰如黎小强所说过的:“对很多艺术家而言,自己脚下对那一方故土才是灵感之源、心憩之所,扎根故土对绘画从来都是饱含深情且连接着文化根基的。……广西艺术家应扎根所处的地域,以生动的笔触诠释地域性文化的内在价值,体现那超越地域限制、无限生长的艺术生命。”[6]相信这一共同的对于脚下故土的热爱及赤子之心,将会吸引越来越多的艺术家聚集到广西少数民族题材画领域,推动广西少数民族题材画不断向前。

三、和谐:少数民族家园之美

“和谐”常被称为“和”,是中国古典哲学、美学的基本范畴。“在中国古代哲人看来,所谓和谐,就是矛盾处于协调的状态,而不是相互偏废”[7]。“和谐”范畴,是早期社会狩猎、农耕生产生活方式的产物,表达了先民对于人与自然、人与人、人与社会等多方协调相生的基本诉求。从生活生产领域进入到哲学、美学领域,“和谐”发展出人与自然层面的天人合一、人与人层面的和而不同等多重层次,形成“和谐美”的丰富内涵。然而,随着工业化、城市化的快速扩张,人与自然、人与人之间亲密无间的关系逐步被破坏,人从生机无限的自然走向死寂的钢筋水泥城市丛林,同时又被这些钢筋水泥筑起的墙壁高楼隔阂孤立,造成人与人之间的隔阂、漠然。在这种语境下,“和谐美”受到了巨大的冲击和挑战。但可贵的是,在以广西为代表的多个少数民族聚居地区仍保留了良好的自然生态环境以及和谐的人文景观。这一方面是因为少数民族多聚居在自然地理条件险恶的丘陵、高原等地区,不适宜开展大规模的工业化、城市化建设,而得以最大限度地保留原生态自然环境风貌,人与自然共生共存。同时,未被城市物欲熏染的少数民族乡民,内心依然保有安贫乐道、淳朴善良的人之天性,善待自己的同胞及各族兄弟。广西画家捕捉到了少数民族乡民存留的和谐美,通过手中的画笔尽情描绘,以一幅幅佳作定格少数民族美丽的家园和知足常乐的人伦世界。

广西少数民族题材人物画中的和谐美,指作品所颂扬的少数民族安乐和美的生存主题——人与自然的相生相存、人与人的和谐相处,代表作有郑军里的《和谐颂》《大山之子》、“归”系列作品等。

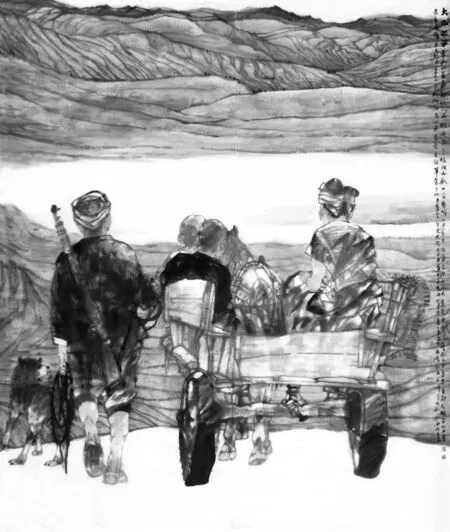

广西瑶族画家郑军里用“归”作为创作主题,抒发了希冀挣脱城市羁绊、回归民族乡村的美好愿望,呈现了少数民族乡民与自然相依相生的和谐景象。郑军里身为瑶族人,却并非成长于乡村,而是生在城市、长在城市[注]关于郑军里的成长经历,详见《郑军里年表》,出自魏恕等著《郑军里绘画艺术研究》,南昌:江西美术出版社,2014年,第232-247页。。得益于城市优越的文化氛围,郑军里在孩童时代便萌生了从事专业美术创作的理想。通过家庭的引导和个人的努力,他于1977年考上广西艺术学院中国画专业,终将理想变为现实。读书期间,郑军里跟随老师深入广西隆林采风。隆林是中国仅有的两个各族自治县,号称“活的少数民族博物馆”,生活着壮、苗、彝、仡佬等多个少数民族,民族习俗保存完好。置身其中,郑军里惊艳于眼前丰富多样的少数民族风情,其内在于血脉之中的民族情怀与外界互通形成共鸣,促使其踏上少数民族题材人物画艺术创作道路直至今天,载誉无数。客观地说,此次隆林采风对于郑军里的影响,并不仅限于助其走上少数民族美术创作道路,更重要的还在于开启了其关于“从城市回归民族乡村”这一创作主题持之以恒的追求。早在1989年,他便以作品《晚归》荣获广西“少数民族画展”金奖。进入21世纪以来,他接连创作了大量以“归”为命名的作品,2002年的《牧归》、2005年的《归途》、2006年的《牧童归去》、2011 年的《归》、2013年的《牧归图》、2014年的《风雨归牧图》、2016年的《蕉林牧归图》等等。即便有些画作不以“归”为直接标题,但其画面内容、意蕴仍与“归”相关。例如,创作于2009年的画作《大山之子》(图7),描画了一个少数民族家庭(父母和两娃儿)在摘野果、打猎后坐着马车返回大山家园的背影;同年创作的《桂西风情》,则塑造了一位刚刚完成劳作、肩背一筐野果翘首远眺归途的少数民族年轻女子形象。这些以“归”为主题的少数民族题材人物画,寄托了画家郑军里从喧嚣繁杂的城市回归宁静浑朴的民族村落的渴望,体现了人与自然和谐相生的美好愿望。总之,正如笔者曾经概括的:“在以‘归’为主题的作品中,郑军里再现了少数民族同胞在田地、树林生产劳作后满载劳动成果返回家园的温馨场面,人物的行动、体态均松弛舒缓,显示其在高强度生产劳动后的身体的调整、放松以及由劳动果实引发的喜悦,表明了人以自然为家园,天人共存的和谐状态。画面风格平和、宁静,同时洋溢着人物乐观、知足、幸福的情感。”[8]

图6 郑军里中国画作品 《大山之子》(216×187厘米,2009年)

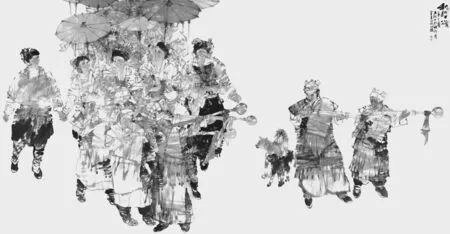

郑军里的绘画创作还反映了少数民族乡民人与人、族群与族群之间安贫乐道和谐相处的主题。2018年上半年,郑军里根据那坡采风素材创作完成了两米多宽、四米多高的鸿篇巨制《和谐颂》(图7)。那坡位于广西西南边陲,系云贵高原余脉六韶山南缘,由于全县多为山地、丘陵地貌而不适宜大规模经济生产,雨量尚虽充沛但呈季节性不均匀分配,导致出现“十年九旱”的灾情,可谓生活条件艰难。然而,在这片困顿的土地上却世居着壮、瑶、苗、彝等少数民族,他们以自身固有的善良、勤劳、坚忍为盾牌,去抵挡、化解上天给予的不公——恶劣的气候、贫瘠的土地等,甚至还以自创的民间歌舞感恩生活的馈赠,人与人、族群与族群之间安贫乐道、和美共存。郑军里在采风过程中亲眼所见彝族乡民吹响自制的葫芦笙,用朴实、浑厚、豪迈的乐曲抒发情感的场面,一时感慨万分:“彝族人民近百年以来,不管天灾人祸、哭丧送魂,世世代代与世无争,歌舞升平,笙歌依旧并与其他民族和谐相处。在当今这个尘世纷扰的时代,此曲是否能唱散人间烦恼,化为生命里美丽的转弯?但愿世人能像彝民那样,长乐无极,美意延年。”正是受此感发,郑军里一气呵成创作了旨在颂扬少数民族人伦美的画作《和谐颂》。作品描绘了十余彝族乡民边行走边吹奏葫芦笙的情景,画面分为左右两块区域,右边区域是两位男性领奏者和两只摇尾巴的小土狗,左边区域是排列成队伍状的彝族乡民,包括前三排的男性演奏者和后三四排的女性、男性乡民,构成右疏左密的整体格局。其中,疏的区域是画家有意突出的画面重点,即两位领奏者,他们身着少数民族服饰,双手张开与肩并高,手心向上托举着长条状的葫芦笙,双目低垂注视着右手上的乐器吹奏口,专注、虔诚,一如其不受外界利益、物欲熏染而安于现状的内在精神世界。密的区域则主要表现了跟随在演奏者其后的彝族女性,她们手拉着手一字排开,相互间左顾右盼谈笑风生,脸上洋溢着自足、快乐的笑容,充满着对未来生活的美好憧憬。郑军里这一展现少数民族和谐安稳生活景象的巨幅佳作《和谐颂》,可谓是对广西壮族自治区成立六十周年的献礼。在新时代民族政策的引领之下,相信各族同胞的生活越来越好。

图7 郑军里中国画作品《和谐颂》 (210×450厘米,2017年)

总的来说,本文从美学的角度粗略考察了21世纪以来广西少数民族题材画的艺术创作,归纳出绮丽美、古拙美和和谐美等审美风格。其中,绮丽美属于艺术形式层面的美,古拙美属于艺术意蕴层面的美,而和谐美则偏向于艺术主题方面,即艺术作品内含的社会历史价值。这三个层面的美,既呈并列关系亦有逐层递进之深意,体现了笔者对艺术作品所应具有的三个层面(形式、意蕴、价值)的思考。