全球老龄化:事实、影响与政策因应

王杰秀 安 超

近年来,全球人口老龄化进程加快,背后推手是低位徘徊的生育率与日益延长的预期寿命。老龄化的负面影响主要包括经济增长缺乏动力、公共财政不堪重负、医疗护理费用剧增、代际团结趋于瓦解等。理解这些事情是如何发生的,并据此预测其未来演化趋势,对科学制定人口老龄化的因应策略具有重要参考价值。鉴此,本文试图呈现人口老龄化对国家社会经济发展、家庭发展能力等方面的影响机理,梳理分析发达国家应对老龄化的政策工具,在此基础上,总结国际经验对探索中国特色应对人口老龄化政策体系的启示意义。

一、全球老龄化趋势及现状

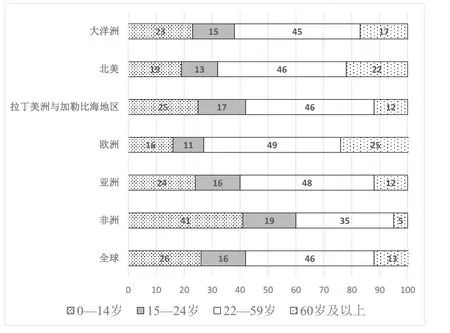

全球60岁及以上人口以每年3%的速度递增,2017年达到9.62亿,约占世界总人口的13%aUnited Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper, No.ESA/P/WP/248, 2017.。全球各地区老龄化进程并不同步(见图1)。欧洲作为老龄化较严重的区域,60岁及以上人口比例高达25%。美洲、亚洲、大洋洲老去的步伐正在加快。预计到2050年,除非洲外,所有地区的老年人口比例都将接近或超过25%。全球老龄化趋势已难逆转。

图1 2017年世界各地区各年龄组人口比例(%)

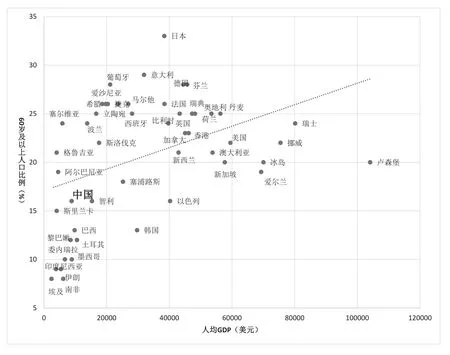

截面数据显示,人口老龄化与经济发展水平呈正向关系(见图2),老龄化程度较深的国家,如日本、芬兰、德国、丹麦、法国、瑞典、荷兰等,2017年人均国内生产总值均在3.5万美元以上。

图2 人均GDP与人口老龄化程度的关系(2017年)

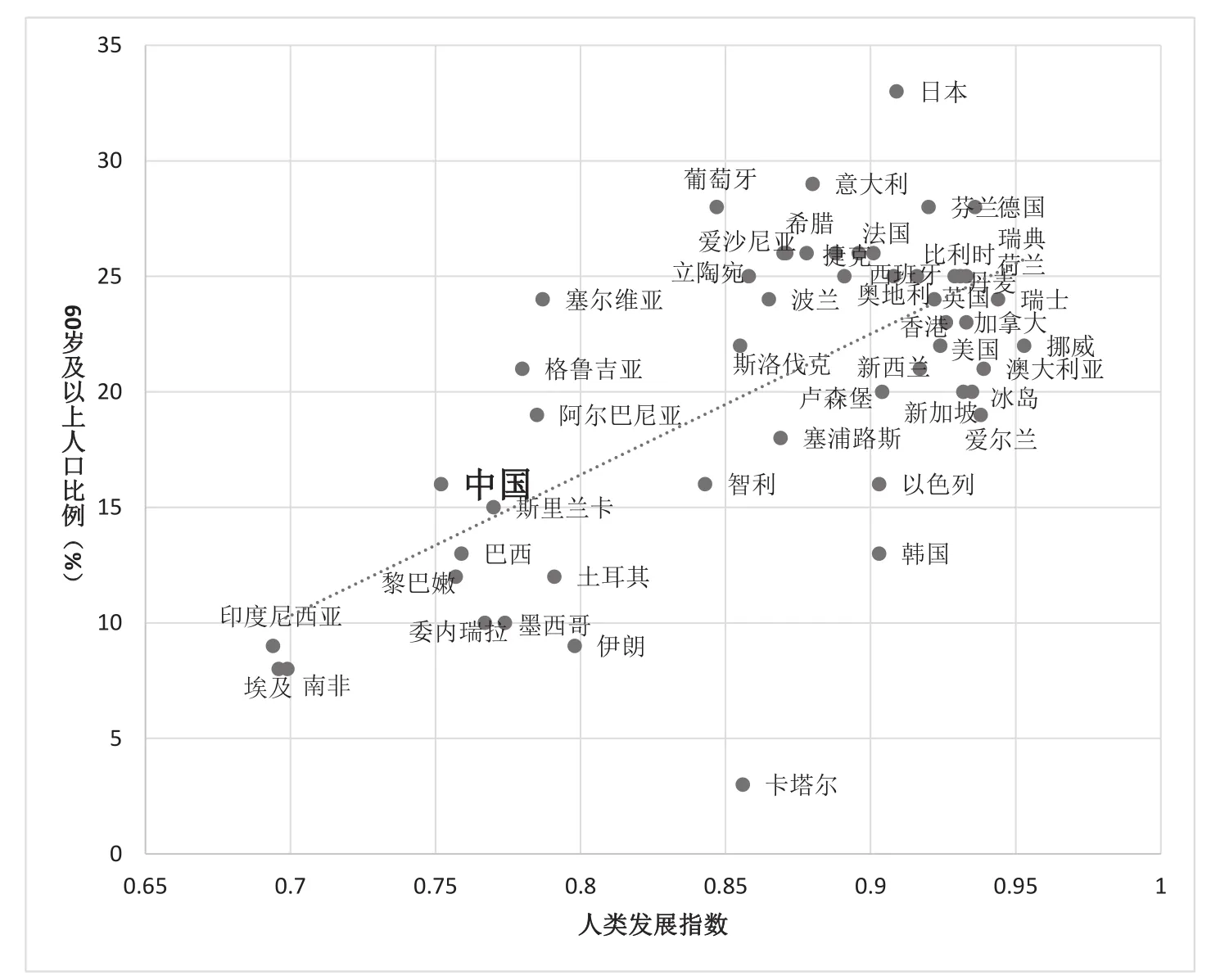

人口老龄化与人类发展指数也呈现一定相关性,老龄化严重的国家或地区通常聚集在人类发展指数较高的区间。相对而言,集中于人类发展指数较低区间的国家大多没有步入老龄化社会或老龄化局势尚不严峻(见图3)。

图3 人类发展指数(2017年)与人口老龄化程度(2017年)的关系

人口老龄化是经济社会发展到一定阶段的产物,先富后老较为普遍。例如,美国和日本65岁及以上人口比重超过7%时,人均国民生产总值(GNP)已分别达到1392美元(1945年数据)和1940美元,而中国65岁及以上老年人口占比突破7%时,人均GNP仅为840美元(见表1),属于典型的“未富先老”。

表1 美国、日本、中国老龄化程度达到7%时的经济水平

自2000年以来,中国老龄化提速,2017年60岁及以上人口比重已达17.3%;老年人口绝对数量从2000年的1.3亿增长到2017年的2.4亿a国家统计局:《2017年国民经济和社会发展统计公报》,国家统计局官网:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html,2018;彭希哲:《人口模式变化下的中国老龄化》,《企业家日报》,2018年5月28日第A02版。。与老龄化严重的发达国家相比,中国虽未进入深度老龄社会,但家底薄,国民生活质量也有待提高。2017年,中国人均国内生产总值为8826.99美元,低于10714.47美元的全球平均线bWorld Bank, GDP Per Capita (Current US$), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart, 2018.;2017年人类发展指数仅排在第86位(189个国家和地区)cUnited Nations, Human Development Index (HDI), http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi, 2018.。与发展中国家相比,中国老龄化超前发展,巴西、墨西哥、南非60岁及以上人口比例分别为13%、10%、8%dUnited Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper, No.ESA/P/WP/248, 2017.,均低于中国。

全球人口老龄化的加速发展主要源自低生育率与高预期寿命(低死亡率)的叠加效应。首先,持续走低的生育率使青少年人口比例降低,老年人口比重增高。近10余年来,许多国家的生育率大幅下降,低生育率版图不断扩张。1975—1980年,全球23%的人口生活在高生育率(5以上)的国家和地区,2010—2015年,这一比例跌至8%。生活在低生育率(低于2.1)国家和地区的人口比例则从1975—1980年间的21%倍增至2010—2015年间的46%,预计到2045—2050年,这一比例将增至69%eUnited Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper, No.ESA/P/WP/248, 2017.。

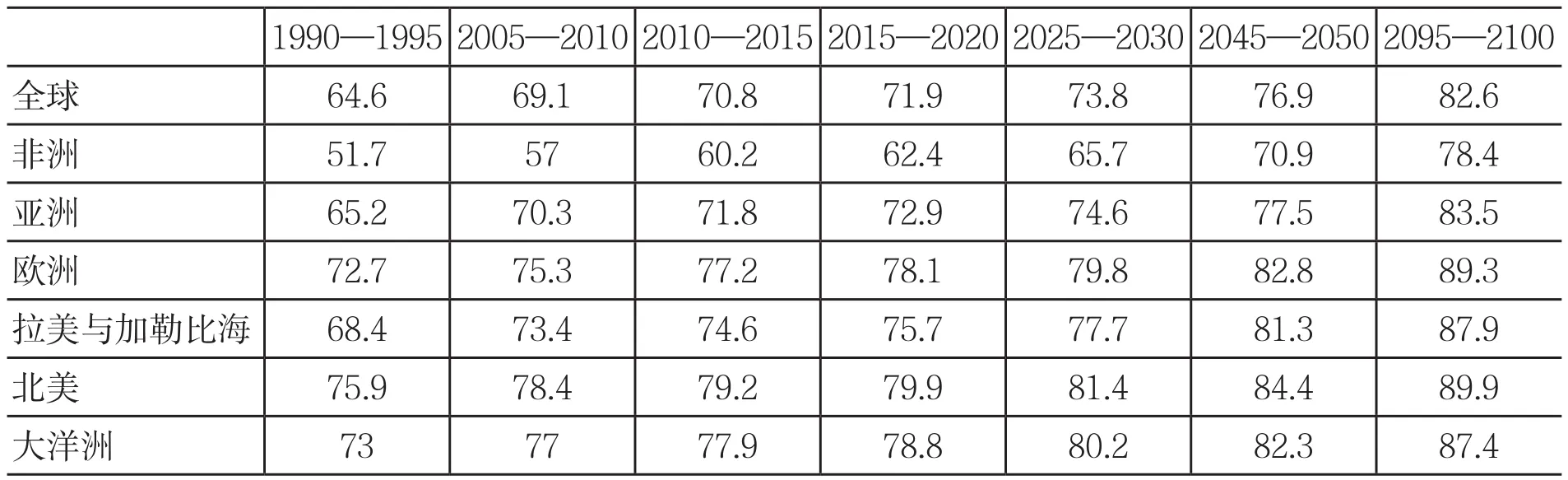

其次,人口平均预期寿命逐步延长是老年人口比例特别是高龄人口比例增加的主要原因。全球人口平均预期寿命已由2005—2010年的69.1岁增长到2010—2015年的70.8岁,预计2015—2020年将达到71.9岁(见表2)。

表2 世界各地区人口平均预期寿命变化情况

二、人口老龄化的影响与挑战

全球人口年龄结构向蘑菇状演变的趋势明显,它对经济社会运行的冲击与挑战是多维度、全方位的,其中以公共财政入不敷出、医疗护理费用不断上涨、养老服务供不应求、经济下行压力上升、社会治理难度加大最为突出。

(一)公共财政面临巨大冲击

人口老龄化的主要表现之一是老年赡养率的持续升高。经济合作与发展组织(OECD)国家的平均赡养率已由1975年的19.5%上升到2015年的27.9%,预计2050年将倍增至53.2%aOECD, Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2017.。这一趋势对公共财政造成了巨大冲击,主要表现在如下方面。

1.涉老公共支出所占比重扩大。自2009年以来,OECD国家的公共社会支出(Public Social Spending)占GDP比例一直保持在21%左右bOECD, Social Expenditure Update 2016: Social Spending Stays at Historically High Levels in Many Countries, http://www.oecd.org/els/soc/OECD2016-Social-Expenditure-Update.pdf.。其中,芬兰和法国已超过30%。养老金和卫生健康是公共社会支出的主要流向,OECD国家面向老年和遗属(Old-age and Survivors)的公共福利支出占GDP的比重平均在8%以上。研究表明,日本和欧债危机国家人均养老支出的增长与人口老龄化增速直接相关。在简单剔除老龄化的影响后,日本、葡萄牙、希腊等国的养老支出增长速度明显放缓。c张士斌等:《债务危机背景下的老龄化成本与公共财政困境》,《现代日本经济》2012年第5期。据预测,美国社会保险(Social Security)支出占GDP的比例从2017年的4.9%将升高至2047年的6.3%,且增长的主要驱动力来自人口老龄化dLouise Sheiner, The Long-term Impact of Aging on the Federal Budget, Hutchins Center Working Paper #40, https://www.brookings.edu/research/the-long-termimpact-of-aging-on-the-federal-budget, 2018.。

2.公共财政收入减少。尽管理论上存在诸多不确定性,但总体上人口老龄化对公共财政收入的影响以负面居多。首先,作为人口老龄化的直接后果,劳动生产率降低、社会投资不足会抑制经济产出,进而导致税基缩减,税收收入下降。其次,为促进养老产业发展,各国政府普遍实施一系列针对养老服务机构与老年人口的税收优惠政策,如有些国家对老年人缴纳的个人所得税实行额外扣除及实收抵扣e付伯颖:《人口老龄化背景下公共财政政策的选择》,《地方财政研究》2008年第10期。,但这类政策往往会造成一定程度的税基侵蚀fNeil Gilbert、Paul Terrell著,沈黎译:《社会福利政策引论》,华东理工大学出版社,2013年,第249页。。

3.公共财政入不敷出,养老体系可持续性亮“红灯”。公共支出增势难控,财政收入趋于萎缩,导致各国财政收支失衡加剧,政府债务不断攀升。以美国为例,预计2047年联邦政府支出将占到GDP的30%(目前不足21%),联邦债务已经历史性地达到GDP的75%,30年后甚至会升高至150%gLouise Sheiner, The Long-term Impact of Aging on the Federal Budget, Hutchins Center Working Paper #40, https://www.brookings.edu/research/the-long-termimpact-of-aging-on-the-federal-budget, 2018.,由此形成一种不可持续的财政未来。养老金困境最能体现财政风险之机理。现收现付(Pay As You Go)养老金体系依赖于缴费者与受益者之间的数量平衡,但随着劳动年龄人口的数量和比例递减,养老金收不抵支的局面将日趋恶化,甚至引发支付危机。2002—2009年,日本公共养老金的收支缺口扩大了1.6倍,亏空高达70918亿日元。长此以往,“退休领不到养老金”的预期会不断强化,越来越多人选择弃缴保费。2001—2011年日本国民年金未缴纳率由27%上升到40.3%。

(二)医疗健康领域承压超载

医疗健康支出与人口老龄化之间的关系存在一定模糊性,但由于老年群体对医疗健康服务的需求量明显高于其他年龄段,高龄人口规模的扩张将导致医疗支出攀升。

1990年至今,大部分发达国家的公共医疗支出均经历了大幅度上涨,直接推力源自不断增多的门诊病人(Outpatient)和长期护理费用。如日本2016年人均医疗开支约为4519美元,其中,人均医疗公共支出达到3801美元aOECD, Health Expenditure 2017, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-expenditure.htm, 2018.。人口年龄结构老化被视为人均卫生医疗健康支出增长的重要解释因素bTheo Hitiris, John Posnett, "The Determinants and Effects of Health Expenditure in Developed Countries," Journal of Health Economics, 1992, 11(2).。相较于青壮年群体,老年人口产生更多医疗花费cJacobzon Stephane, "Ageing and the Challenges of New Technologies—Can OECD Social and Healthcare Systems Provide for the Future," The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2003, 28(2).。一项基于发达国家经验数据的研究表明,65岁及以上人口的医疗健康支出比0—64岁人群高出3—5倍,各国具体数字从德国的2.8倍到日本的5.3倍不等dJacobzon Stephane, "Ageing and the Challenges of New Technologies—Can OECD Social and Healthcare Systems Provide for the Future," The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2003, 28(2).。发展中国家的经验也是如此。“全球老龄化与成人健康研究”(SAGE)对6个中低收入国家的35000名50岁及以上老年人进行调查,发现70—79岁年龄组使用门诊和住院服务(Inpatient Services)的可能性最高。此外,老年群体内部各年龄组的人均医疗健康支出有较大差异。据测算,85岁以上老年群体的人均医疗开支是75—84岁年龄组的2倍,是65—74岁年龄组的3倍eVictor R. Fuchs, Health Care for the Elderly: How Much? Who will Pay for It? NBER Working Paper, No. 6755, 1998;Cutler David, Ellen Meara, The Concentration of Medical Spending: An Update, NBER Working Paper, No.7279, 1999.。 虽然也有研究认为,人口老龄化与医疗健康支出的单向因果关系过于简单,随着时间推移,医疗健康支出水平与人口年龄结构之间并无明确关联fJacobzon Stephane, "Ageing and the Challenges of New Technologies—Can OECD Social and Healthcare Systems Provide for the Future," The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2003, 28(2).,据计算,人口老龄化对医疗支出增长的贡献率仅有几个百分点gJoseph P. Newhouse, "Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?" Journal of Economic Perspectives, 1992, 6(3).。但是,人口老龄化导致人均医疗负担增加的观点无疑更具说服力。

(三)养老服务存在巨大缺口

随着人口老年期的延长,特别是高龄期延长,失能老人的绝对数量不断增加,养老服务在人、财、物等方面存在巨大缺口。

1.养老服务供给不足。相对于老龄社会庞大的养老需求,养老机构及床位数量严重不足。有研究表明,2014年,日本等待入住“特别养护老人院”的老人达到52万h《日本老龄化程度加重》,环球网:http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-03/4932001.html,2014年3月26日。。同时,养老服务人力资源短缺在超老龄国家已经常态化。根据贝塔斯曼基金会的研究,到2030年,德国全职护理人员的缺口将达到50万人i《德国护工缺口越来越大 只得靠“进口”弥补缺口》,人民网:http://world.people.com.cn/n1/2018/0205/c1002-29805864.html,2018年2月5日。。

2.长期护理费用增加。驱动长期护理支出增长的因素大致可分为两类:人口因素包括无自理能力老年人比例、预期寿命、医疗健康支出水平等;非人口因素则涵盖国民收入、生产率以及非正式照料供给等。

(1)人口因素。年龄与残疾是长期护理需求的主要预测变量aErin R. Giovannetti, Jennifer L. Wolff, "Cross-Survey Differences in National Estimates of Numbers of Caregivers of Disabled Older Adults," Milbank Quarterly, 2010, 88(3).,长期护理支出因此与老年人口规模呈显著正相关b参见Wan He, et al., An Aging World 2015: International Population Reports, Washington, D. C., U. S. Government Publishing Office, 2016.。研究表明,75岁以上人口的无自理能力比例(Dependency Ratio)急剧上升cEuropean Commission, 2009 Aging Report: Economic and Budgetary Projections for the EU27 Member States, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14992_en.pdf, 2009.d Mohit Chawla, et al., From Red to Gray: The "Third Transition" of Aging Populations in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington, D. C., The World Bank, 2007.,当预期寿命超过这一临界值,无自理能力老年人口的数量将大大增加,从而对长期护理支出构成压力。一般而言,长期护理的资金来源有:长期护理社会保险计划,如在德国、日本和韩国;一般性税收,如在奥利地、瑞典;保险、一般性税收和私人缴费的组合,如希腊;特殊计划d,如荷兰的强制性保险计划e荷兰“特殊医疗费用法案”(The Dutch Exceptional Medical Expenses Act,AWBZ)是一项强制保险,包括长期护理,涵盖残疾人护理、慢性精神保健和老人护理等风险。AWBZ资金的2/3来自劳动者缴费,其余1/3来自税收。。最近10余年来,大部分OECD国家的公共长期护理支出年增长率皆有所上升。截至2014年底,OECD国家长期护理公共开支占GDP比重平均达到1.4%,其中,荷兰、芬兰、瑞典的该指标值分别为4.3%、3.5%、3.2%,均超过3%fOECD, Health Expenditure, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-expenditure.htm.。据预测,受到人口老龄化和痴呆症等慢性疾病的影响,长期护理需求量会持续大幅增加,相关公共支出也将随之升高gJoaquim Oliveira Martins, Christine de la Maisonneuve, "The Future of Health and Long-term Care Spending," OECD Journal: Economic Studies, 2014, 1.。

中国老年人口基数大,老龄化速度快,养老服务公共支出增幅巨大。据测算,2000—2012年,随着医疗保险覆盖面大幅扩张,中国公共卫生和长期护理支出几乎翻了一番,占GDP比重从1.6%增加到3%。在此基础上,2012—2030年间,中国的公共卫生和长期护理支出占GDP比例在成本控制和成本压力情景下预计将分别增加1.6个百分点和2.2个百分点(见表3)。

表3 公共健康与长期护理支出占GDP百分比的预测

(2)非人口因素。首先,经验数据表明,国家人均国内生产总值越高,国民对长期护理服务的需求与期待越高,长期护理公共支出水平也趋于上涨h参见Francesca Colombo, et al., Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 2011.。其次,鲍默成本疾病(Baumol's Cost Disease)间接影响长期护理服务支出水平iWilliam J. Baumol, "Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis," The American Economic Review, 1967, 57(3).。长期护理服务是劳动密集型行业,相比于其他经济部门,其生产率提高空间有限,但长期护理服务业的工资水平不会停滞,而是向其他行业看齐。这意味着长期护理服务的相对价格将随总体生产率和人均国内生产总值的提高而上升。因此,当人口老龄化催生出大量刚性长期护理需求时,长期护理支出占国内生产总值的比重趋于扩大。第三,非正式照料与正式护理的相对比例对长期护理支出起到重要作用。从数量上看,非正式照料者是正式护理人员的2倍,在某些国家甚至在10倍以上,如加拿大、新西兰、美国与荷兰a参见Francesca Colombo, et al., Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 2011.。家庭小型化、残疾人居住模式改变、女性劳动力参与率上升等,有可能使非正式照料者数量萎缩,进而导致有偿护理需求量增加,最终抬高长期护理总支出b参见Francesca Colombo, et al., Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 2011.。

(四)经济增长放缓甚至停滞

主流观点认为,人口年龄结构老化将导致储蓄相对于投资过度增长cLawrence H. Summers, Why Stagnation might Prove to be the New Normal, The Financial Times, http://larrysummers.com/commentary/financial-times-columns/why-stagnation-might-prove-to-be-the-new-normal/, 2013-12-15.d Kevin M. Murphy, Finis Welch, "Empirical Age-Earnings Profiles," Journal of Labor Economics, 1990, 8(2).,劳动力老化则造成劳动力参与率下降,劳动生产率衰退dKevin M. Murphy, Finis Welch, "Empirical Age-Earnings Profiles," Journal of Labor Economics, 1990, 8(2).,经济停滞遂成为老龄化时代的底色。但也有研究表明,老龄化不必然阻碍经济发展eKoichi Futagami, Tetsuya Nakajima, "Population Aging and Economic Growth," Journal of Macroeconomics, 2001,23(1); Maxime Fougère, Marcel Mérette, "Population Ageing and Economic Growth in Seven OECD Countries," Economic Modelling, 1999, 16;Bas van Groezen, et al., "Serving the Old: Aging and Economic Growth," Oxford Economic Papers, 2005, 57.。本文倾向于前一种观点,即人口老龄化对经济增长的总体影响弊大于利。

1.劳动力供给萎缩。随着老龄化加剧,劳动年龄人口比例不断下降,劳动力供给持续萎缩,可能出现严重的劳动力短缺。欧洲国家大多经历了劳动年龄人口比例的持续下降。亚太地区未来也将成为劳动力数量萎缩的重灾区。据预测,2016—2030年,亚太地区的劳动人口(15—64岁)将减少2%—13%fJonathan Tan, et al., Aging Workforce Cost and Productity Challenges of Ill Health in Singapore, https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/asia/en_asia/Aging_Workforce_Cost_and_Productivity_Challenges_of_Ill_Health_in_Singapore.pdf, 2017.。其中,中国香港地区降幅高达13.03%,韩国、新加坡、中国大陆的降幅皆在5%以上gJonathan Tan, et al., Aging Workforce Cost and Productity Challenges of Ill Health in Singapore, https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/asia/en_asia/Aging_Workforce_Cost_and_Productivity_Challenges_of_Ill_Health_in_Singapore.pdf, 2017.。

劳动力数量短缺或将长期存在。据预测,到2030年,德国专业技术工作岗位空缺将达到500万。在美国,随着婴儿潮一代逐渐老去,劳动参与率面临较强下行压力,15—64岁人口劳动力参与率自2000年以来不断下降,2016年为72.95%hMitra Toossi, Labor Force Projections to 2022: The Labor Force Participation Rate Continues to Fall, Monthly Labor Review, U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013.。劳动力短缺会使更高比例的大龄劳动者继续工作。2017年,日本55—64岁、65岁及以上人口劳动力参与率分别达到75.3%和23.5%iOECD, Labour Force Participation Rate, https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm#indicator-chart,2018.。

劳动力短缺将导致经济运行成本居高难降。在微观上,劳动力稀缺增加企业用工成本,造成企业运营成本攀升,企业竞争力降低。在宏观上,养老、医疗、照料、福利等方面的费用大幅增加,导致宏观经济负重运行。

2.劳动力老化抑制劳动生产率。个人劳动生产率与年龄之间存在倒U型关系,即低龄与高龄劳动者的生产率较低,而年龄适中的劳动者生产率较高a国际应对人口老龄化战略研究课题组:《国际应对人口老龄化战略研究》,华龄出版社,2013年,第37页。,因而劳动力老化b联合国、国际劳工组织把劳动年龄人口中45 岁及以上的劳动力划为老年劳动力人口,劳动力老化表现为在劳动年龄人口的年龄结构中, 老年劳动力人口比重上升的动态过程。会导致经济活力下降。根据1980—2010年美国各州人口老龄化速率来估计老龄化对经济增长的影响,60岁以上人口比例每增加10%,人均国内生产总值增长率便下降5.5%。就贡献度而言,2/3的降幅是由高龄劳动者生产率低下所致,1/3被归咎于劳动力数量的增速下降cNicole Maestas, et al., The Effect of Population Aging on Economic Growth, the Labor Force and Productivity, NBER Working Paper No. 22452, 2016.。

(五)社会治理难度加大

老龄化时代的社会治理困境始于人口年龄结构剧变及其引发的代际利益冲突,个人层面以老年群体脆弱性增加为表征,家庭层面则以互惠模式变迁为体现,两者互为表里,对社会秩序产生诸多不利影响。

1.老年群体的脆弱性与日俱增。老年人是贫困高发的脆弱群体,尤其是体弱多病(People of Poor Health)、无子女(Childless Individuals)以及无社交活动(Persons not Engaged in Any Social/Leisure Activtiy)的老年人处于高危状态,需要社会政策保障其生活d参见 European Union, Population Ageing in Europe: Facts, Implications and Policies, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018.。在大部分国家和地区,个体贫困风险随年龄递增。据统计,OECD国家75岁以上人口的贫困率平均为14.7%,比66—75岁年龄段高3.5%eOECD, Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, 2015.。其中,有15个国家的老年群体相对于总体人口更易堕入贫困fOECD, Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, 2015.。令人担忧的是,随着老龄化程度加深,老年贫困率g贫困率是显示相对贫困的指标,标准是收入位于中等水平以下人口所占比重。老年人口贫困率是65岁及以上人口中收入在贫困线以下的比例。呈现上升之势。以韩国为例,其老年人口比例从2000年的7%升至2017年的13%,65岁以上老年人口的贫困率也长期处于高位,2014年已达到48.8%hOECD, Poverty Rate, https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm, 2018.。老年贫困问题会危及社会稳定。如,日本的“银发罪犯”已经引起社会关注,他们通常是一些生活无着的老人,故意犯些偷窃等较轻的罪行,为的是进监狱养老iShiho Fukada, Japan's Prisons Are a Haven for Elderly Women, http://japaninsides.com/japans-prisons-haven-elderly-women/, 2018.。落后国家和地区治理老年贫困难度更大,且日益成为全球性议题,因为预计到2050年有2/3的80岁及以上老年人口生活于欠发达地区jUnited Nations, Income Poverty in Old Age: An Emerging Development Priority, social.un.org/ageing.。

2.家庭互惠模式变迁。关于人口老龄化如何改变家庭代际纽带,观点集中于两方面:一是预期寿命之延长会重塑家庭代际结构kSarah Harper, "Changing Families as European Societies Age," European Journal of Sociology, 2003, 44(2).;二是生育率下降使得可照料年迈父母的子女越来越少,或者说,成年子女的平均赡养压力增大了aAbraham Monk, "Family Supports in Old Age," Home Health Care Services Quarterly, 1983, 3(3-4);Sharon L. Tennstedt, et al., "Is Family Care on the Decline? A Longitudinal Investigation of the Substitution of Formal Long-term Care Services for Informal Care," The Milbank Quarterly, 1992, 71(4).。上述命题确凿与否仍待商榷,但其聚焦所在——家庭结构与功能——却对家庭互惠模式之变迁有深刻影响。

(1)家庭规模与结构变化。一般认为,受低生育率与高预期寿命的双重影响,垂直联结较多、水平联结较少的“豆杆型家庭”(Beanpole Families)将成为主流bVern L. Bengtson, "Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds," Journal of Marriage and Family, 2001, 63.,但在欧洲大部分地区,4代或5代同堂的家庭并非常态,2到3代人共同生活更为常见。因为寿命延长虽然增加了多代人同时在世的可能性,但日益显著的延迟生育倾向拉大了代际年龄差距,使多代同堂的几率降低cPearl A. Dykstra, et al. (eds.), Family Solidarity in the Netherlands, Dutch University Press, 2006, pp. 21-37.。近年来,许多国家和地区的平均家庭规模有所下降,家庭结构小型化趋势明显。2015年,OECD国家平均家庭规模为2.46人,其中,德国、挪威、丹麦户均2人,瑞典仅1.8人。少子化倾向也很显著。大部分OECD国家40—44岁女性的无子女比率(Rates of Childless)正在增加,在1990—2010年期间,芬兰无子女比率增长了5个多百分点(14.6%—19.89%),英国提高了6个百分点(14%—20%)dOECD, Family Database, http://www.oecd.org/els/social/family/database.htm, 2018.。

(2)家庭代际反哺减弱。从社会层面看,随着老年赡养比例日趋失衡,劳动年龄人口负担加重,但在家庭内部,这种代际关系发生了逆转。渐退出劳动力市场的父母在养育后代、租购房屋、操持家务等方面仍然能够为其成年子女提供颇多帮助。这说明所谓的“三明治”代际结构(Sandwich Generation)只是一种政策隐喻,至少大部分30—45岁的中青年群体不必同时照料长者和抚育幼童,甚至在家庭互惠关系中,他们毋宁说是净受益者。然而,“上有老、下有小”的“夹心层”并未凭空消失,而是转移到50—64岁年龄段的“初老”群体,他们在家庭代际关系中更多地扮演给予者的角色eOECD, Paying for the Past, Providing for the Future: Intergenerational Solidarity, Background Document for OECD Ministerial Meeting on Social Policy, Paris, 2011.。来自欧盟的数据显示,在60%以上的多代同堂家庭中,父辈的付出多于成年子女之回报(这一现象在中东欧较为普遍)f参见 European Union, Population Ageing in Europe: Facts, Implications and Policies, Publications Office of the European Union, 2014.。成年子女对其父母的依赖程度更胜以往,社会性断乳延后在很多国家逐渐成势。如,日本长期待业、靠父母养活的“尼特族”逾60万人,占15—34岁人口的2.3%g张宝钰:《外媒:中国“啃老族”很无奈》,《青年参考》,2014年10月8日第28 版。。

三、发达国家应对老龄化的政策措施

(一)加强生育支持政策

鼓励生育是延缓老龄化进程的重要举措,其核心是降低家庭抚养子女的成本。为拉升逐年下降的生育率,OECD国家普遍塑造了包括生育休假、经济补偿、保育服务等项目的生育支持服务体系a唐一鹏:《OECD国家的生育支持服务体系及其启示》,《人口与社会》2018年第2期。。

1.生育休假。夫妻共享、产育兼顾被视为当今生育休假政策的发展趋势。从OECD国家的实践情况来看,生育相关假期主要包括产假(Maternity Leave)、陪产假(Paternity Leave)、生育假(Parental Leave)、育儿假(Home Care Leave)。其中,OECD国家2016年母亲带薪产假和生育假平均时长为52.6周,育儿假平均时间更达到85.6周b唐一鹏:《OECD国家的生育支持服务体系及其启示》,《人口与社会》2018年第2期。。

2.经济支持。经济支持政策能够弥补抚育子女的机会成本,熨平家庭收入波动。大部分OECD国家都以儿童津贴与税收优惠的形式向育儿家庭输送经济福利。如在津贴方面,瑞典向子女年龄低于16岁的家庭给付津贴,并按照子女数量递增补贴金额。日本儿童津贴制度主要面向3—6岁儿童,并对家庭收入设限。2012年起,对3岁以上和3—15岁儿童实行差异化补贴(这两个年龄段的补贴额分别为每月1.5万日元和1万日元)。

3.保育服务。欧盟国家在扩大正式儿童照料服务覆盖面上取得了长足进展。截至2014年,法国和瑞典0—2岁儿童获得正式照料的比例分别达到51.9%和46.9%,德国、英国也均超过了30%(见表4)。针对女性婚后继续工作比例上升的情况,日本政府试图补强保育服务,自20世纪90年代初开始,相继启动了“天使计划”(1994年)、“待机儿童零作战计划”(2001年)、“儿童、育儿支援计划”(2004年),但效果一般。截至2014年,日本全国的待机儿童尚有2万多人c《日本鼓励生育 为何难以奏效?》,新华网:http://www.xinhuanet.com/world/2015-11/02/c_128386024_2.htm,2015年11月2日。。

表4 2014年儿童照料服务情况(%)

(二)延迟退休年龄,缓解公共财政压力

1.延迟退休。提高退休年龄是应对人口老龄化很难绕过的政策选项,在推行过程中,发达国家普遍坚持两项原则。一是循序渐进延长退休年龄。1950—2050年,许多国家的平均退休年龄随预期寿命呈递增趋势d唐一鹏:《OECD国家的生育支持服务体系及其启示》,《人口与社会》2018年第2期。,但多采取“小步慢走”的方法,每延迟1岁通常需要10余年时间。如英国计划在2018—2020年将退休年龄从65岁提高到66岁,并在2026—2028年延至67岁e张士斌等:《退休年龄政策调整的国际实践与中国借鉴》,《经济社会体制比较》2014年第4期。。二是养老金收益与工作年限挂钩,形成延迟退休的正向激励。在德国,65岁退休可全额领取养老金,每提前一月扣减0.5%,每推迟一月增发0.7%。对于丧失劳动能力或失业后无再就业可能的群体,全额发放养老金。

2.养老金制度改革。为减轻人口老龄化引致的公共财政负担,大部分发达国家都积极推动养老金制度改革,主要措施包括:降低养老金的慷慨程度,以保持财政可持续,如希腊、匈牙利、韩国、葡萄牙和瑞士等国家均不同程度地降低了养老金待遇水平;推动养老金制度的结构性改革,强化养老金待遇和缴费之间的精算联系,避免养老金待遇水平过度扩张,保证养老金支出不出现巨大波动;建立多层次养老金体系,如德国养老金体系以法定公共养老保险为主体,以企业养老保险和私人养老保险为补充。

(三)促进养老服务发展

回应公共养老服务资金压力与供给缺口,发达国家有一些常见政策工具,如扩大政府负债、增加税收、削减非健康护理开支(Non-Health Care Spending)、提高护理服务效率、限制公共服务的质量或范围以及使用者付费等。除此之外,还有3项重要举措可资借鉴。

1.改善长期护理服务递送模式是控制养老服务成本的有效举措。其关键在于优化递送方式,包括加强资源配置效率,提升服务可及性等,这将大大缩减长期护理服务的成本开支。例如,荷兰的“友好护理区”(Care-Friendly Districts)与希腊的“开放护理中心”(Open Care Centers)皆以邻里和社区为基础重塑长照递送模式架构,并将服务重点定位在家庭照料与初级护理之间,通过提供标准稍低于普通初级护理服务但可及性更高的照护服务来满足老年人需求。

2.通过社会风险共担来提高医疗健康与护理服务体系的可持续性。以长期护理制度为例,除北欧高福利国家外,大部分国家采取政府、企业、个人按比例分担费用的筹资模式。如德国公共长期护理保险由国家、雇主、雇员共同筹资。其中,国家承担1/3以上;余下部分由雇主与雇员各承担一半,2015年的缴费率为2.35%。失业者的缴费全部由失业保险提供。

3.动员非正式照料者参与养老服务。有两个因素导致非正式照料者的数量不断萎缩:一是非全职女性数量减少,这意味着尽管大部分老年人至少有一个成年子女,但这些成年子女直接提供照料服务的可能性很低;二是无偿照料者负担过重,其持续提供非正式养老服务的意愿和能力均在降低。许多国家已经着手解决这些问题。直接措施包括将现金福利纳入养老服务政策当中,籍此给非正式照顾者一些经济回报。在奥地利、德国等实行社会医疗保险的国家以及依靠税收提供服务的北欧国家,非正式照料者已经享受到这类政策,而且可以获得养老金贷款(Pension Credits)。在荷兰,非正式护理人员被允许提供有偿服务,并且能够获得一些专业上的支持。

(四)就业、教育、产业政策深度融合,提振经济活力

在“老有所养”“老有所乐”基础上积极倡导“老有所为”是发达国家应对人口老龄化的核心战略。

1.积极鼓励老年人就业。北欧国家素来以积极的劳动力市场政策闻名,在支持和鼓励老年人口就业方面也走在前列,推出了一系列富有成效的举措。例如,冰岛社会事务部(Minister for Social Affairs)于2005—2009 年实施“50 岁积极行动”(50+ Initiative)计划,在劳动力市场中赋予老年人口更加积极角色和更重要的地位a杨志超:《北欧老年就业政策对我国延迟退休制度的启示》,《学术界》2013年第7期。。德国的“动议50+”项目鼓励50岁及以上老年人接受工资较低的工作,社会福利部门对收入损失给予一定补偿。日本努力为超高龄化社会提供一套“终身劳动”的解决方案,内容包括增设老年人职业介绍所,向大龄劳动者提供职业培训,帮助他们适应技术进步。

2.协调工作与家庭生活。大部分欧洲国家致力于为国民提供更加灵活的就业机会,特别是广泛地运用兼职工作方式协调工作与家庭生活。如在北欧,大约50%的工人可以根据个人的特殊需求在一定范围内调整工作时间a国际应对人口老龄化战略研究课题组:《国际应对人口老龄化战略研究》,华龄出版社,2013年,第11页。。可以说,20世纪90年代末以来,协调工作与家庭政策已经融入欧洲就业战略,它被视作提高劳动力参与率的重要推手b参见 European Union, Population Ageing in Europe: Facts, Implications and Policies, Publications Office of the European Union, 2014.。

3.加强人力资本投资,革新教育制度。发达国家高度重视职业教育和终身教育,希望通过加强教育提升人力资本,最大程度地减轻人口老龄化对劳动生产效率的抑制效应。欧洲设立的2010年就业指导目标规定,25—64岁人群中终生学习的参与率应该达到12.5%以上。日本2003年便颁布了《促进终身学习的相关法》,并尝试打破学习-就业-退休的传统教育模式,积极推广在职教育,让有愿望、有能力的国民任何时候都可以获得学习机会,实现学习、就业、再学习、再就业的良性循环、无缝衔接。

4.加速推进经济结构调整,不断强化科技创新。科技进步特别是人工智能的推广,有望成为解决老龄化时代经济停滞问题的决定性力量。基于对OECD国家1990—2015年经验数据的分析,有研究发现,人口老龄化严重的国家并未出现经济滞胀cDaron Acemoglu, Pascual Restrepo, "Secular Stagnation—The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation," NBER Working Papers, 2017, 107(5).。这或许意味着老龄化形势倒逼发达国家大力发展技术,特别是积极推广人工智能,以抵消人口年龄结构变迁的负面影响。

四、国际经验对我国的启示

中国人口老龄化形势日益严峻。据全国老龄办预测,到2050年前后,中国老年人口将达到4.87亿,占总人口的34.9%d新华社:《到2050年老年人将占我国总人口约三分之一》,新华网:http://www.xinhuanet.com/health/2018-07/20/c_1123151851.htm,2018年7月20日。。与此同时,中国经济基础相对薄弱,民生福祉还有很大提升空间,属于典型的“未富先老”“未备先老”,想要发挥后发优势,减少人口老龄化对经济社会的不利影响,必须学习借鉴国外经验,探索具有中国特色的应对人口老龄化制度道路。

(一)加大政策供给

为应对人口老龄化及其引发的诸多社会问题,发达国家持续增大政策供给,形成了保障充分、门类齐全、多元参与的涉老政策体系。与之相比,中国虽自20世纪80年代开始为应对老龄化做准备,但至今仍有许多政策空白与制度瓶颈,亟待以老龄社会基本需要为导向,提高政策供给的及时性、前瞻性,切实解决“未备先老”问题。

1.抓住战略机遇期,实现由“未备先老”向“边备边老”转化。中国正处于人口老龄化高速发展阶段,必须加强政策供给的紧迫感,使政策供给超前于老龄化发展阶段,让制度发展适应人口变化。中国扭转“未备先老”局面的“机会窗口”尚未关闭,延缓老龄化进程仍有回旋余地。截至2016年底,中国15—64岁的劳动年龄人口为10.026亿,占总人口的72.5%a参见国家统计局:《中国统计年鉴(2017)》,中国统计出版社,2018年。,人力资源基础丰富,老龄化对经济增长负面影响尚不严重。同时,中国经济正在转向高质量发展阶段,据估算,在10年左右的时间内中国老龄化经济压力相对较轻b莫龙:《中国能够战胜人口老龄化严峻挑战》,《光明日报》,2016年7月28日第16版。。我们应抓住这一战略机遇期,持续推动经济高质量发展,为消解老龄化冲击打下坚实的物质基础;利用生育政策杠杆调节人口结构,进一步释放有意愿家庭的生育势能。最关键的是,应在这段机会期做好战略战术储备,不断增加高质量政策供给,在制度建设上跑赢人口老龄化。

2.政策先行,扎牢应对老龄化的法制基础。规划战略和法律先行,是发达国家应对老龄化的普遍做法c赵福军等:《应对人口老龄化的日本经验与借鉴》,《社会治理》2018年第1期。。为贯彻实施健康老龄化,日本政府早在1989年便前瞻性地推出《高龄者保健福利推进10年战略》(即“黄金计划”),其后又相继启动“新黄金计划”(1994年)、“黄金计划21”(1999年)、“健康日本21计划”(2000年),通过长远谋划、提早布局使健康老龄化由理念转化为行动。在法制建设方面,日本建立了以《老人福利法》《老人保健法》《国民年金法》为支柱的老年人福利法律体系,从社会福利、医疗保健、经济安全3方面全方位保障老年人权益。相形之下,中国涉老法律法规多有缺失,除宪法、婚姻法、民法等基本法外,仅有《社会保险法》和《老年人权益保障法》涉及老年人权益福祉。在此情况下,我国亟待加快应对老龄化的立法进程,加强养老保障立法与规章制度建设,尽早补全养老金、医疗保险、赡养父母、教育、就业等方面的法律缺失,使相关政策有法可依、有章可循。

3.以社会基本需要为导向,填补政策空白。发达国家通过聚焦老龄社会的基本需要,有针对性地进行政策供给,逐步形成了完整严密的涉老政策网络。中国在这方面相对滞后,许多基本养老需要未能得到政策回应,突出表现在两方面。一是长期护理保障制度尚付阙如。贫困、疾病、失能素来被视为老年群体面临的3大风险,中国已建立了社会救助制度和养老保险与医疗保险应对前两种风险,但在解决失能老人护理问题上仍存政策空白。虽然上海、青岛等地已经试行长期护理保险,但距离建立正式的长期护理保障体系还有很长的路要走。我国应借鉴德国的制度模式,确定合理的筹资分担比例,加快建立相关保险与福利及救助相衔接的长期护理保障制度,凭借长期护理保障制度成本低、受益广的优点,切实解决养老服务资金短缺问题,满足人民群众的长期护理需要。二是家庭支持政策系统性缺位。中国社会养老服务体系由居家养老、社区养老、机构养老构成,其中居家养老服务大约覆盖90%的老年人d林闽钢:《论我国社会养老服务的公益性及实现途径》,《人口与社会》2014年第1期。。发达国家为重塑家庭在养老服务中的核心地位,普遍建立了包罗广泛的家庭支持政策体系。中国在该领域仍处于系统性缺位状态e彭希哲:《应对老龄化需要“中国特色”解决方案》,《瞭望东方周刊》2017年第49期。,这与“以居家为基础”的养老服务体系导向不相适应。为扭转这种局面,应持续加强居家养老政策支持体系,不断细化住房保障、户籍随子女迁移、适老化改造等配套政策,并有计划地为老年人建立紧急援助系统、生活服务系统、家庭护理系统、健康管理系统、精神慰藉系统、社会参与援助系统、老年监护系统等a林闽钢:《论我国社会养老服务的公益性及实现途径》,《人口与社会》2014年第1期。。

(二)健全政策体系

发达国家在应对老龄化过程中根据其经济发展水平、政治传统、历史文化等基本国情,形成了各具特色的制度安排。中国进入老龄社会的时间相对较短,我们遇到的许多问题发达国家早就碰到过,为了少走不走弯路,要把国外的经验教训研究透,同时吃透中国自身的国情民情,这样才能建成中国特色的科学老龄化政策体系。

1.应对人口老龄化是一项涉及多领域、多层面的系统工程,需要多管齐下、综合施策。欧洲国家普遍搭建了综合性制度框架,中国应借鉴相关经验,统筹规划、系统安排,使人口、家庭、医疗、社保、福利、就业、教育、产业等公共政策贯通耦合,增强制度合力。特别是政策创制应仔细考量其正负外部性,实现政策之间的互补促进。如,改革社保制度需要与调动就业、促进发展有机结合;推行生育假政策需要计算它给企业带来的额外用工成本;延迟退休需要辅之以老年人就业扶持。惟其如此,才能实现综合施策的效能。

2.应对人口老龄化是一项关于如何实现制度可持续性的课题,需要立足国情,科学施策。健全政策体系必须基于经济发展水平和国家财政状况,不能贪多求快,应合理划分家庭、政府和市场之间的边界,科学界定各类型养老服务的基本属性。综观国际实践,各国政府参与养老服务程度有别、方式各异,但无不扮演着掌舵者角色,履行着托底职能。以新加坡为例,政府负责筹集资金建设养老机构及设施,同时向养老机构提供服务运营津贴。美国政府也在养老服务保障中起了关键作用,始于1997年的PACE计划(Program of All-inclusive Care for the Elderly)是在老年医疗保险(Medicare)的基础上发展而来,旨在向体弱多病的老年人提供长期护理服务(受益者必须在55岁以上,居住在服务区内,并被州政府相关机构鉴定为体弱多病,符合入住护理院条件)。PACE计划虽采取商业运营模式,但政府并未离场,而是认真履行监督管理职能,并向符合条件的贫困老年人提供救助金使其能够参与PACE项目(PACE经费主要来自医疗保险和医疗救助资金)。中国在健全养老服务体系的过程中,政府应履行好“保基本、建机制、强监管”的职责,形成“政府托底”与“政府主导”的格局。一方面,发挥政府对失能、高龄、贫困等特殊老年群体的兜底养老功能,确保弱势群体“老有所养”“老有所依”;另一方面,厘清基本养老公共服务和非基本养老公共服务的关系b江丹:《打造养老服务新模式》,《人民日报》,2016年1月19日第10版。,对于前者,在保证其公共属性不变的前提下,可以采取公办公营、公办民营等多种方式提供服务,对于后者,则可以充分发挥市场力量,鼓励社会资本有序参与,政府做好监管,为养老产业发展“保驾护航”。

3.应对人口老龄化是一项全局性工作,需要区域协调、城乡统筹。随着新型城镇化推进,大量劳动年龄人口由农村流向城市,由欠发达地区迁往发达地区,造成人口老龄化的“城乡倒置”以及由东向西梯次变化的区域差异。经济发达地区通过虹吸效应汇集劳动力资源,使老龄化进程有所放缓,但一些内陆和欠发达省区受到人才流失与中老年人口返迁的双重影响,老龄化形势不容乐观。如重庆、四川,作为人口净流出地区,2016年65岁以上人口比例分别达到13.97%和13.7%a。为解决这一问题,应积极构建城乡统筹的社会保障体系,将涉老扶持政策向欠发达地区适度倾斜,大力推动基本养老公共服务均等化,促进城乡、区域老龄事业和养老体系建设的均衡发展。同时也应看到,城乡倒置、区域差距为我国延长人口红利窗口期提供了政策腾挪空间b彭希哲:《应对老龄化需要“中国特色”解决方案》,《瞭望东方周刊》2017年第49期。,可以通过产业政策、就业政策、人口政策等宏观调控手段,分散人口老龄化风险,实现人力资源、社会资本在城乡、区域间的优化配置、互通互补。

4.应对人口老龄化是一项涉及代际公平的事业,需要善用传统孝文化的软实力。中国孝文化历史悠久,深入人心,形塑了与西方不同的代际互惠模式cKuang Hui Yeh, Olwen Bedford, "Filial Belief and Parent-child Conflict," International Journal of Psychology, 2004,39(2).。研究发现,在受个体主义浸染的国家,如德国,成年女儿对赡养父母压力的容忍度取决于他们能从父母那里获得多少支持,而在集体主义色彩较浓的中国,成年女儿愿意承担照料年迈父母的责任,却不以父母能够给予多少支持为考量dBeate Schwarz, et al., "Reciprocity in Intergenerational Support: A Comparison of Chinese and German Adult Daughters," Journal of Family Issues, 2010, 31(2).。这意味着中国的代际互惠模式根植于“义务型”而非“平衡型”的孝道文化。我国应充分挖掘中华孝道传统,为老龄事业提供理念根基。一方面以孝敬伦理为价值支撑,通过大力弘扬孝文化传统,使孝道成为家庭养老的道德规范,潜移默化地鼓励成年子女尽到赡养义务。另一方面努力营造养老、孝老、敬老的社会氛围,恢复中国熟人社会生态,为社区养老、互助养老奠定坚实的社会基础。

(三)提高政策刚性

自2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》出台以来,相关配套措施密集推出,但真正能落地的少,特别是养老服务用地、融资、补贴、政府购买服务等方面的政策常遇梗阻。究其原因,一是政策质量较低,缺乏顶层设计与部门统筹,失之笼统、难以操作。如,养老服务设施用地的有关规定散见于部门规章,国土资源部出台的《养老服务设施用地指导意见》虽对相关流程予以规范,但仍存在供地方式与用地属性不符、监管规定不完善、法律层级低等问题e秦岭:《我国养老服务设施用地政策的完善和落实研究》,《当代经济管理》2016年第7期;牛云凡等:《我国养老服务设施用地政策及应对策略分析》,《国土资源情报》2015年第2期。。又如,由于申请补贴材料、发放补贴周期、补贴发放形式等执行细则不明确,大量民办养老机构申请不到养老床位补贴。二是地方政府对中央层面的政策存在认知偏差。如,一些地方政府混淆了“居家养老”与“家庭养老”,认为居家养老就是子女及亲属在家中赡养老人,将政府责任局限于提供老年食堂服务、老年活动场所等辅助支持,缺乏综合整体推进居家养老服务的动力。三是缺乏落实保障机制,以文件“落实”文件的现象所在多有,导致许多涉老政策到了基层沦为一纸空文。为解决上述问题,应着力增强政策刚性。在政策创制层面,打破部门壁垒,运用整体性思维,整合人口老龄化相关政策,明确各部门应对老龄化的职责分工,重构集养老服务、家庭福利、社会治理等功能为一体的涉老政府部门f陆杰华:《新时代积极应对人口老龄化顶层设计的主要思路及其战略构想》,《人口研究》2018年第1期。,从根本上解决养老政

a 参见国家统计局:《中国统计年鉴(2017)》,中国统计出版社,2018年。策政出多门、衔接不力、笼统模糊等问题;在政策执行层面,针对养老用地、税费减免、融资等政策难以落实的问题,可以提高政策规定的清晰度,明确责任主体、资金来源、工作机制、使用方式等制度细节。如,北京、上海、浙江等省市在供地计划中单列养老服务设施用地指标,有力推动养老用地政策落地。同时,应加强涉老部门协调力度,建立常规沟通联络机制,保证应对老龄化的制度安排与政策措施得到有力执行。