“青年”:是概念经济,还是概念泡沫?

萧子扬 ,马恩泽

(1.中国农业大学 人文与发展学院,北京 100029;2.中国社会科学院 研究生院,北京 101100)

一、问题的提出

“‘青年’,不单单是一种社会类别,它还是一种特殊的社会角色,是一种角色类别。”[1]事实上,“青年”既是一种社会群体的类别划分,区别于“儿童”、“中年(人)”、“老年(人)”等群体,也是一种社会地位和社会角色,强调该群体被社会赋予了特别的期待和要求,并承担相应的使命和责任。但是,从本质上来看,“青年”归根到底不过是一个概念,它主要指18岁-25岁的这部分群体,它和“年轻人”概念异曲同工,反映的是年轻人被概念化的过程。“青年”作为一个概念的存在,曾经被学术界热议,有对“青年”概念的历史加以梳理的,有对“青年”与“青少年”的区别加以辨析的,有对“青年”概念的当代意义加以阐述的。当然,还有大量的研究关注的是以“青年”为主题的青年现象和青年概念。比如,近年来出现的“屌丝青年”、“空巢青年”、“青年丧文化”、“佛系青年”等概念就成为青年研究的热点议题,学者们从不同学科和视角对这些现象进行了剖析,也对相关概念进行了界定。但通过文献回顾不难发现,学界重点从问题视角出发,对上述青年概念的流行加以解释,并对其中的问题提出相应的解决策略。绝大部分学者尚未关注到这些以“青年”为主题的青年概念是否存在明显的经济效益,以及是否存在所谓的“概念泡沫”。因此,“‘青年概念经济’何以可能”的问题应当成为新时期青年学和青年研究关注的重点话题。

本文尝试提出“青年概念经济”、“青年+”等概念,并运用消费社会学的有关理论和视角,以“空巢青年”、“丧文化”、“佛系青年”等青年概念为分析对象,重点分析上述概念存在的经济价值以及可能存在的风险,即“青年概念经济”何以可能,以及“青年概念经济”是否存在所谓的“概念泡沫”,如果存在,该如何规避等问题。

二、“青年”的概念经济

“青年”,从本质上讲是一个概念,而且是一个存在商业潜力、消费导向和市场价值的概念,可以在多种因素的作用和配合之下形成和创造所谓的“概念经济”。因此,要想剖析“青年”的概念经济何以可能,首先需要清楚理解何谓“概念”、何谓“概念经济”,这也是本文论述的重要前提。

概念是指反映事物本质属性的思维形式,是一个抽象的对象,主要表现为各种符号、语言等。事实上,任何一种概念都是人们思维方式的表达,同时也是以符号为载体的,因此,概念既表达思想内容,又具有符号特性。也有学者强调,在广义虚拟经济时代,概念是产品的重要组成部分,它在创造需求的同时也创造价值和效益,其中就包括了经济价值和经济效益[2]。换言之,概念具有经济价值,它是消费者在感知、认识和理解概念的过程当中推动了需求升级或者因为一种概念的产生、流行而导致了新的需求。也正是基于上述理解,学界为了强调“概念具有一定的经济价值”,提出了所谓的“概念经济”。“概念经济”是指特定概念由于获得了公众认可,衍生出一系列的经济活动的总和。它是一个地区发展的重要动力。也有学者认为,“概念经济”是建立在一定的技术基础之上,并借助于符号而非实体经济来进行传播的经济业态,其中,大众传媒是它得以发展的最为重要要素。综合上述观点,我们可以认为,“概念经济”重点强调概念具有经济效益和市场价值,而且,唯有概念作为一种符号在传播过程当中被消费者认可、接受后才可能转化为经济价值。

那么,现实当中是否如“概念经济”描述的那样呢?答案是肯定的。近年来,很多新兴概念的提出和流行就能够证明这一点。比如,“一带一路”、“人工智能”、“共享经济”等概念的广泛传播,创造了多种社会价值和经济价值,因此,“概念经济”也逐渐被社会各界所认识和接纳。反观青年领域,也同样出现了相同的特征,即在青年领域也和其他领域一样正在创造概念,并产生着价值。比如,“御宅族”、“宅男”、“宅女”等青年概念逐渐在互联网中风靡,在青年群体当中也衍生出一种新的经济形态——“宅经济”,它是一种以“御宅族”为载体的经济活动,是由“御宅族”概念及其文化所衍生出的,以游戏和动漫为主的新型文化产业[3]。比如,随着“空巢青年”概念的提出和流行,城市“空巢青年”和独居青年成为了一个被社会各界普遍关注的群体,同时在商业营销的作用下,围绕单身青年的租房、外卖、游戏、旅游等领域逐渐火爆,激活了所谓的“单身经济”、“一人经济”[4][5]。比如,2016年开始出现、2017年逐渐火爆的青年“丧文化”显示出了充分的经济价值和市场活力,随着该概念的提出,“丧营销”开始大行其道,以“丧”和“丧文化”为主题的经济活动(“丧经济”)逐渐活跃,如“丧茶”、“丧餐厅”等,它们的推出吸引了不少人的眼球,并实现了一定的经济效益[6]。再比如,“佛系青年”是中国年轻人当中一个数量巨大的非正式群体,并创造出了一个经济分支——“孤独经济”[7]。结合上述情况和有关数据,我们有理由认为,“青年”概念存在经济价值和市场效益的可能,即以“青年”为主题的概念在特定的条件下衍生出相关的经济活动,并产生市场价值。而且,结合对“概念”经济的理解,我们可以把因特定的青年概念而引发的市场需求和经济效益、价值的整个过程定义为“青年概念经济”。

“青年概念经济”即“青年”的概念经济,是指以特定群体所接受和认可的青年概念为依据,而展开的经济活动的总和。该概念强调的是,以“青年”为主题的概念在获得特定群体认可,并具有一定流行范围后,可以直接或间接推动着社会经济的发展。这也说明,“青年”作为一种概念存在,也具有作为一种经济力量存在的可能。那么,“青年”概念具有经济价值这一现象可以用“青年概念经济”加以概括,而“青年”概念的经济力量是否有更形象的词汇呢?笔者认为,可以借鉴“互联网+”的概念,提出“青年+”这一新概念。我们知道,“互联网+”即“互联网+各个传统行业”,就是通过互联网与传统行业的深度融合,进而创造出新的发展生态[8]。“青年+”概念不仅强调的是“青年”概念具有经济价值,而且它可以与其他产业、领域相结合进而产生一定的经济力量。也可以认为,“青年+”重点强调的是“青年”概念具有一定的引导作用,在特定的领域可以居于主导地位,以“青年”为主题的概念可以创造价值,可以自动地引领着相关领域的发展,是一个具有重要发展潜力的理念。总之,无论是“青年概念经济”,还是“青年+”,都重点探讨的是“‘青年’概念经济何以可能”的问题,当然,这也是以往研究当中时常被忽视和较少关注的问题。因此,探讨“青年概念经济”的形成机制、可行性,以及潜在隐患如何规避等问题就成为了本文的重点。

三、“丧文化”、“丧经济”:“青年概念经济”的一个表征

对于“空巢青年”、“丧文化”、“佛系青年”、“隐形贫困人口”等概念的流行及其背后的社会机制,不少学者均进行了讨论,而且,笔者也曾针对“丧文化”的流行进行过相关的论述。因此,笔者认为,在详细论述“青年概念经济”的形成机制等内容之前,以具体案例的形式加以论述可以使得本文更为详实和具体。那么,从青年“丧文化”的流行到青年“丧营销”、“丧经济”的出现,势必可以成为本文论述的重要依据。

“丧文化”是青年亚文化的一种新形式,它是指流行于青年群体当中的带有颓废、绝望、悲观等情绪和色彩的语言、文字或图画[9]。不少媒体认为,“丧文化”的典型代表包括日本的懒懒蛋、美国的马男波杰克、佩佩鱼等,而我国“丧文化”的兴起往往认为是以“葛优躺”、“感觉身体被掏空”等为代表,具体流变过程包括以下三步。

首先是“葛优躺”的出现与走红。“葛优躺”出自于1993年的一部情景喜剧《我爱我家》, 该部情景喜剧的第17、18集剧照中葛优扮演的一个“二混子”混吃混喝、瘫躺在沙发上。2016年7月,有微博用户将PS后的“葛优躺”发布在微博当中,并配文“全体颓废中……”,没想到意外地被疯狂转载并走红于网络。同时,易烊千玺、大张伟、张一山等明星和公众人物各式“生无可恋”的躺姿加入传播阵营,并有不少网友对该“葛优躺”添加“不想加班”、“不想上课”等字样进行再次创作,因而,葛优躺成为慵懒颓废的代表,也是公认的我国较早的“丧”和“丧文化”的表达。

其次是《感觉身体被掏空》《我已差不多是个废人》等带有“丧”特质的歌曲的流行。2016年7月,上海彩虹室内合唱团演唱歌曲《感觉身体被掏空》,歌词中“月抛带了两年半、十八天都没有卸妆”,不断重复的“不要加班”表达了上班族对工作、加班的抗拒。2017年初,歌手何大河将《我已差不多是个废人》发布在网易云等音乐平台上,歌词中“没有什么远大的理想”等内容带有浓烈的“丧文化”气息。

最后,是以“丧文化”为主题的经济活动逐渐活跃,“丧经济”和丧文化营销出现。2016年10月,日本UCC品牌咖啡通过Facebook与网红合作,将“负能量”语录印刷在产品外包装上,发起“每天来点负能量活动”;2017年4月,成都的一家创意团队“试物所”针对丧文化推出了一款“没希望”酸奶,并建立了“脱单没希望”、“加薪没希望”、“减肥没希望”等微信群。与此同时,网易新闻与饿了么在上海推出只营业4天的“丧茶”快闪店,主题为“世界充满恶意,请丧着活下去”。此外,随着“丧文化”的流行,“丧T恤”、“爱无能酒馆”等利用网络营销而为青年群体所知道。当然,“丧文化”和“丧经济”也面临一定的问题。2017年8月,人民日报发表评论《加了精神鸦片的“丧茶”喝不得》强调,“风气一旦蔓延开来便亟需警惕”,这是对“丧文化”和“丧经济”的一次提醒[10]。而笔者在2018年5月,再次在主流搜索引擎检索“丧茶”等相关信息,发现目前有不少企业推出了所谓的“丧茶”加盟项目,并吸引了不少网民的关注,也有不少已经落地。

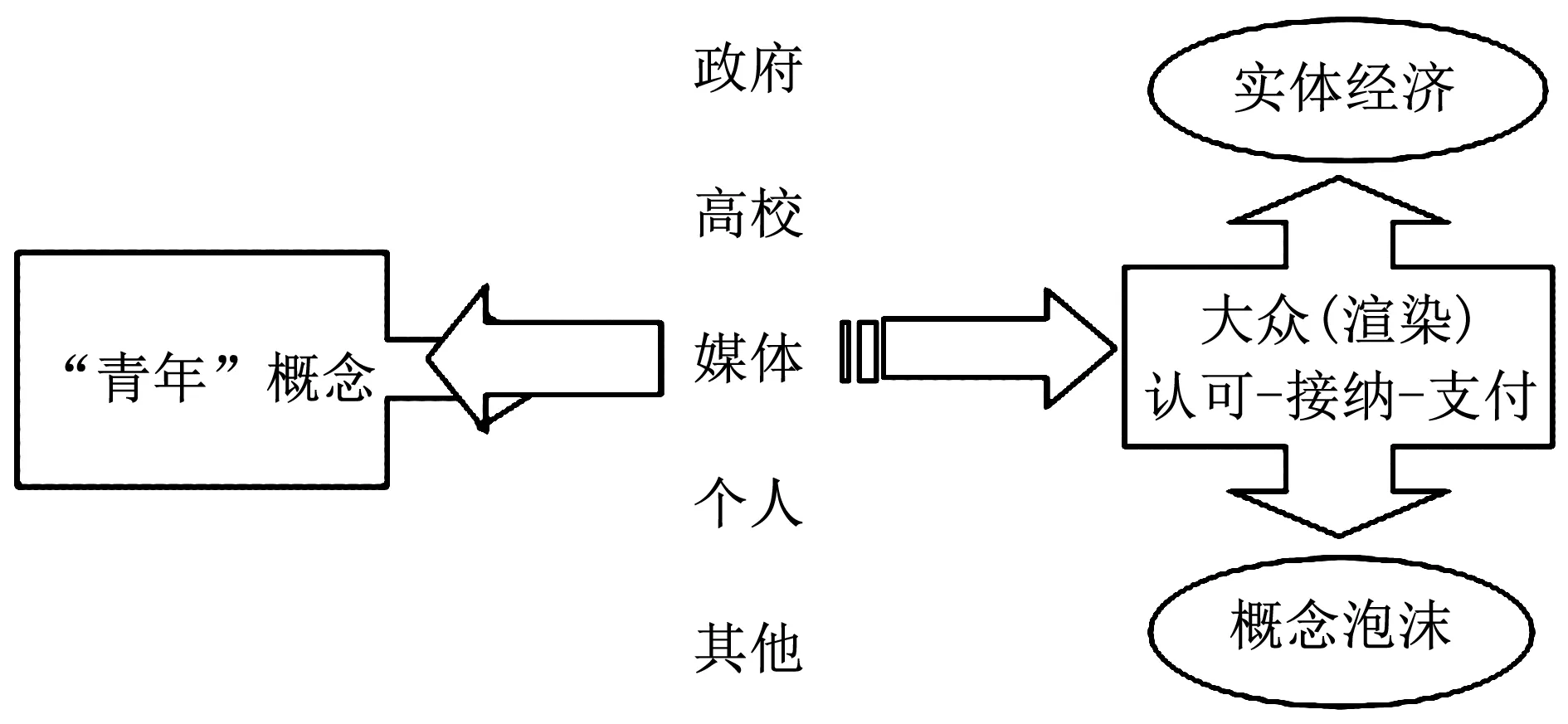

从2016年7月到如今,“丧文化”已经经历了近两年的传播和演变。而回顾整个历程,我们可以看到,“丧文化”之所以能够在“丧营销”的帮助下成为“丧经济”,并且能够进一步流行和发展是具有一定重要前提条件的。首先,“丧”、“丧文化”概念通过一定渠道得以提出,对特定相应的内容具有一定的概括作用;其次,“丧”、“丧文化”概念至少获得部分青年群体的认可;再次,“丧文化”的流行依赖于互联网媒体的发展;最后,在市场机制的作用下,有关“丧文化”的产业、实体经济得以落地,并获得了相当的消费群体。结合对“丧文化”发展为“丧经济”的过程的分析,以及对“概念经济”的相关原理、机制和理论的理解,笔者认为,“青年概念经济”的形成机制(即何以可能的问题)可以绘制为下图:

图1 “青年概念经济”的形成机制(参考袁潮清、谭文曦等人)

“青年概念经济”的形成路径大致可以总结为:第一步,提出以“青年”为主题的概念,概念的提出者可以是政府、高校、媒体和个人等。第二步,获得政府、高校、媒体和个人当中的特定群体的认可和接纳。第三步,在市场机制、网络媒体的多重作用和渲染下,形成一个共识。第四步,市场和营销的介入,推动相关经济活动的产生,导致人们产生为“青年”概念支付的行为。第五步,在形成以“青年”概念为主导力量的实体经济的同时,也可能存在由于概念传播过程当中出现的变形和嬗变而导致“概念泡沫”出现的可能,即可能存在概念破产的风险[11]。那么,如何解释“青年概念经济”的形成过程以及规避其中的“概念泡沫”风险呢?或许,鲍德里亚、凡勃仑等人的消费社会学观点可以提供一种尝试性解释。

四、一个消费社会学的尝试性解释

以往研究重点是从问题视角来看待部分“青年”概念反映的社会问题,忽略了有些“青年”概念存在经济效益的可能。因此,用优势视角来对待“青年”概念及其背后的“概念经济”是本文的一个基本关怀。这也意味着,我们必须运用有关理论和视角,深入研究和探讨“青年”概念是如何成为一种经济动力的,思考其中的运行机制是什么,并反思存在的隐患是什么,以及如何形成良好的规范发挥“青年”概念的正向作用,进而促进我国包含“网红经济”、“青年概念经济”等在内的互联网经济新形态的发展。综上所述,从消费社会学视角和相关理论来解读“青年”概念的经济价值,以及“青年概念经济”何以可能的问题就显得尤为重要。

对于消费社会学的理论视角,夏建中(2007)认为有四种:道格拉斯-物品消费的文化意义,鲍德里亚-物品消费的制度与符号,凡勃仑-炫耀性休闲与炫耀性消费,布迪厄-区隔与文化资本。[12]而陈伯清(1998)、杨敬舒(2009)等则按照时间顺序对有关消费的理论进行了梳理,包括马克思、韦伯、凡勃仑、齐美尔、布迪厄、鲍德里亚等人的理论。本文主要使用道格拉斯、布迪厄、鲍里德亚等人的理论视角对“青年概念经济”进行剖析。

第一,“青年”概念消费具有文化意义。道格拉斯认为物品消费具有文化意义,一方面,物品促使文化得以显现和稳定,即物品当中呈现出一定的文化特质;另一方面,物品制造和维系着人类的社会关系。按照道格拉斯的观点,消费的最为终极目的不在于简单的、庸俗的作用,而是制造特定意义。“消费的根本目的是通过选择的物品建构一个理解世界”。[13]那么,按照道格拉斯的观点加以推论,我们不难发现,“青年”概念也可以当作物品来看待,消费“青年”概念,事实上就是消费相关的物品。因此,“青年”概念的产生和流行,最后得以获得青少年群体的认可并形成相应的消费市场的一个重要原因就是其中蕴含了重要的文化意义和价值。比如,近年来流行的“空巢青年”、“丧文化”、“佛系青年”、“隐形贫困人口”等以青年为主题的概念在诞生之初就蕴含着特定的文化意图,均强调的是当代青年的一种自我反讽文化、娱乐文化和吐槽文化等,这些概念的消费过程,就是青少年对特定文化的认可、接纳的过程,而且在这一个过程当中又可能产生出新的文化形态。总之,消费具有文化意义和文化象征的作用,这是“青年”概念流行并产生“概念经济”的重要前提。

第二,“青年”概念消费可以制造认同和区隔。鲍德里亚认为,特定的阶级、阶层身份已经不能够为人们提供认同感和归属感,人们只有通过消费,并与世界、集体产生联系,建立关系,才能够获得一种新的身份认同。布迪厄认为,消费也可以被看成是一种在社会群体之间建立差异、而不仅仅是表现差异方式的一系列社会和文化实践。社会群体可以根据消费来进行社会定位,并不断地建造具有特定感觉的世界,而且这个世界和其他群体的世界不同,或者说存在某种“区隔”。换言之,每一种消费行为最终都会产生新的社会差异。[14]鲍里德亚和布迪厄分别从两个方面论述了消费的作用:一方面,消费的本质就是人们对特定事物、物品和概念的认同,正是因为认同所以才进行特定消费。而且对同一种事物消费的群体也会存在相同的认同感。另一方面,消费的产生也是为了和他人区别开来,消费某种物品、概念是为了表现出自己独特的审美、品味、价值观、人生态度等。因此,对于不同类型概念、物品进行消费的人们势必是存在“区隔”的。那么,从物品消费、符号消费的特点推论到“青年”概念消费的过程当中也是适用的,对于特定“青年”概念的消费事实上就是表明青少年对某种文化的认可、接纳,同时也是一种文化标榜,让自己与其他的群体有所区别,产生一种与众不同的感觉。因此,认同和“区隔”是“青年概念经济”流行的两个最为重要的因素。

第三,大众传媒是“青年”概念消费的共谋。鲍里德亚曾鲜明地指出,当前社会符码消费流行和火爆的根本原因是大型技术统治集团和大众传播媒介密切合作的结果。[15]他进一步强调,大众媒介无时无刻地“包裹”在人们周边,并将预设的符码加以公开传播,让人们坠入所谓的消费陷阱之中,失去了消费的自主性。“青年”作为一个概念的存在,必然也是具备符码特质的,意味着“青年”概念在产生、发展和流行的过程当中,大众传播媒介是在其中起着“推波助澜”作用的核心力量。事实是否如此呢?我们结合“丧文化”等的流行过程来看,的确是如此的。“丧文化”最初是通过微博得以产生,而后在网易云等音乐平台出现相关的歌曲,再到网易新闻、饿了么推出“丧茶”快闪店,最终在各类网络媒体的综合作用下,“丧”和“丧文化”成为2017年热门词汇,并产生了经济活动和消费市场。因此,可以认为,“青年”概念的产生、传播、流行,以及“青年”的概念经济得以创造和发展需要依赖于高速发展的现代网络媒体技术。

第四,“青年”概念消费不过是一场符号消费的游戏。鲍里德亚认为,消费就是符号的消费,就是文化符号的消费。消费成功的前提就是化身为符号。而且这些符号并不代表其早已产生的意义,而是在引起消费者注意的过程当中产生和演变的[16]。从本质上来说,消费归根到底不过是一场符码、象征符号的消费。由于对于特定物品的消费就是象征着自己拥有的某种能力、身份、权利、观念和态度等内容,并且消费的过程就是产生符号价值和意义的过程,这可以给人们带来某种精神上的愉悦和满足。对于“青年”概念来说,也是殊途同归。“青年”既是一种群体类别的划分,也是一种社会角色,更是一种概念和符号。因此,以“青年”为主题的概念归根到底也不过是一些概念、称谓和符号而已,但是,在市场、大众传媒、社会渲染等的作用下,实现了从概念到实体经济转变的过程,概念的“落地”促使符号具有了消费的价值,也使得符号被赋予了新的内涵,而正是这一种新的内涵吸引了特定群体的关注,并为之“买单”。当然,在这个过程当中,“青年”概念如何从概念变为实体经济就显得极为不确定,特别是在这样一个“集体欢腾”的时代,有些概念极有可能存在泡沫危机和短命的危险。因此,从本质上来说“青年概念经济”是符号消费游戏的结果,未来的发展方向也呈现出两种截然不同的路径。

五、结束语:走向“青年+”,还是“概念泡沫”

“消费已经发生了根本性的嬗变,从以物为对象的消费逐渐转向了以概念为对象的消费......”鲍里德亚如是说。事实上,结合“空巢青年”、“丧文化”、“佛系青年”等概念的演变过程和消费热潮来看,青年领域也正在走向一个“概念消费的时代”。而且,“青年”概念确实存在着经济效益、消费市场的可能,“一人经济”、“丧经济”、“孤独经济”等的兴起都验证着上述观点。当然,随着社会的高速发展,“青年概念经济”在未来的发展前景方面也确实面临着选择,是走向“青年+”,还是走向“概念泡沫”?这是一个时代难题。一方面,“青年”的概念存在着正向作用,可以推动特定青年消费市场的发展,激活消费潜力,并有着产生新业态的可能,如果得以妥善发展,“青年+”则具有丰富的正向活力。另一方面,以2018年兴起的“隐形贫困人口”为例,有学者就认为,很多生造出来的新词看上去很新颖,具有非常大的噱头,事实上经不起推敲,充其量就是一个“概念泡沫”,一戳就破[17]。换言之,以青年为主题的概念极有可能只是娱乐至上时代的一次“话语狂欢”,但由于意义和内容的肤浅,终究会遗忘在历史舞台。因此,“青年概念经济”在这样一条双岔路口上,必须保持青年概念的经济潜力,激活“青年+”模式,并避免在青年概念消费的过程当中失去自主性,避免陷入“概念泡沫”的境地。总之,“‘青年概念经济’何以可能”命题既是青年学、社会学等学科应当关注的课题,也是整个社会急需回应的时代议题。

注:本文曾在2018年青年学与青年工作研讨会宣读,感谢中国政法大学王顺安教授、北京科技大学潘建红教授、中国社会科学院大学孟登迎副教授的肯定和建议。