“尚白斋本”《考槃余事》取材考辨

黄 睿,秦跃宇

(鲁东大学 文学院,山东 烟台 264025)

《考槃余事》四卷,题明代屠隆撰,首见于明万历三十四年(1606)沈德先、沈孚先兄弟所刻《尚白斋镌陈眉公订正秘笈》(简称“尚白斋本”)。明万历、泰昌间(1620)《宝颜堂秘笈》四卷本(简称“宝颜堂秘笈本”),与“尚白斋本”属同一系统,差异甚微。相较而言,明末《广百川学海》十七卷本(简称“广百川学海本”)、清代世德堂重刊乾隆五十九年(1794)石门马氏大酉山房《龙威秘书》四卷本(简称“龙威秘书本”),以及光绪十三年(1887)重刊《忏华庵丛书》十七卷本(简称“忏华庵本”),皆有增附删改,属重新编刊之本。更为重要者,重修本所增条目皆重见于他人之作,且其全然照搬原书之举亦与“尚白斋本”注重改造之编排方式颇为径庭,故所增条目必非原书所有,“尚白斋本”内容当最为接近作品原貌,理应成为《考槃余事》研究之首选版本亦由此可见。

“尚白斋本”《考槃余事》有诸多条目重见于万历十九年(1591)刊行的《遵生八笺》,故二书之关系在既往研究中受到了较大关注。清人叶昌炽对此发疑问之先声[1],近人徐朔方认为《考槃余事》部分内容辑自《遵生八笺》[2],欧贻宏又对此作了进一步比勘搜证工作,指出“《考槃余事》虽取材于《遵生八笺》,而并非全部照录,是经过一番‘改造’,有所取舍增减的”[3]。前人所考,大略可信,《考槃余事》确有大量条目是取材甚至抄录他书而成,尤以出自《遵生八笺》者为甚,然被抄录者又不限于此书。并且,《考槃余事》具体文献来源一直乏人关注,致使诸多研究结论缺少过硬的材料支撑,殊为憾事。

一、取材来源

抄撮也是一种著书形式,这在明代并不罕见,张谦德《茶经》“折衷诸书,附益新意”[4](《茶经·自序》),屠本畯《茗笈》“本陆羽之文为经,采诸家之说为传”[5](《茗笈·徐序》),高元浚《茶乘》也是“复合诸家,删纂而作”[6](《茶乘·茶乘品藻·品一张变》)。此类作品不仅新意无多,且援引他书亦多不注明出处,然需指出的是,延续或重复前人之观点实际也是对既定事实或社会共识的认可与强化,有利于相关文化之保存与传播,同时也暗示这一时期士人的审美标准与前代并无判然之别。不过,随着晚明赏玩文化和书坊伪盗之风盛行,这种手段也会被坊贾拿来伪造书籍,借以渔利。且不论《考槃余事》是否为他人伪作,至少该书在流传过程中又被附入后人之作,在某种程度上存在利益动机。在时人没有明确版权意识、知识产权缺少合法保护,而商业出版却一片繁荣的背景下,这种汇抄性作品在明代不断涌现,因而柯律格在研究晚明物质文化与社会状况时,甚至提出可以“将明代全部的鉴赏文学设想成一个由大量个体作家不断重述的单一的社会‘文本’”[7],“尽管第一眼看上去,它们的面目各异。”[8]可以说,这一时期物质文化领域的作品本身就缺乏完全的原创性,这可能是该领域的一种“写作传统”。自称“皆生平所得实际语”(《遵生八笺·李时英序》)的《遵生八笺》也有相当多条目重见于前人作品,故以往我们在指责《考槃余事》抄录《遵生八笺》的同时,也忽略了一个事实,即后者本身也并非完全独创。今天对于抄袭和原创的定义显然并不适用于此,单纯地界定《考槃余事》是否为抄袭也没有多少实际意义,但考察其对前人作品之借鉴程度值得尝试。《考槃余事》所表达的许多观点其实已是老生常谈,赏鉴用语亦多有雷同,研究者在引用时若不往前追溯,则容易陷入认识的误区,即认为书中所载器物皆作者所亲见,或认为书中所论乃明人之观点,殊不知前人早已有所发明。鉴于以往所举该书之材料来源尚不完整,故今以“尚白斋本”内容为分析对象加以补充。凡截取多书拼凑而成者,出处并列;同一内容重见于多书者,则单独予以说明。

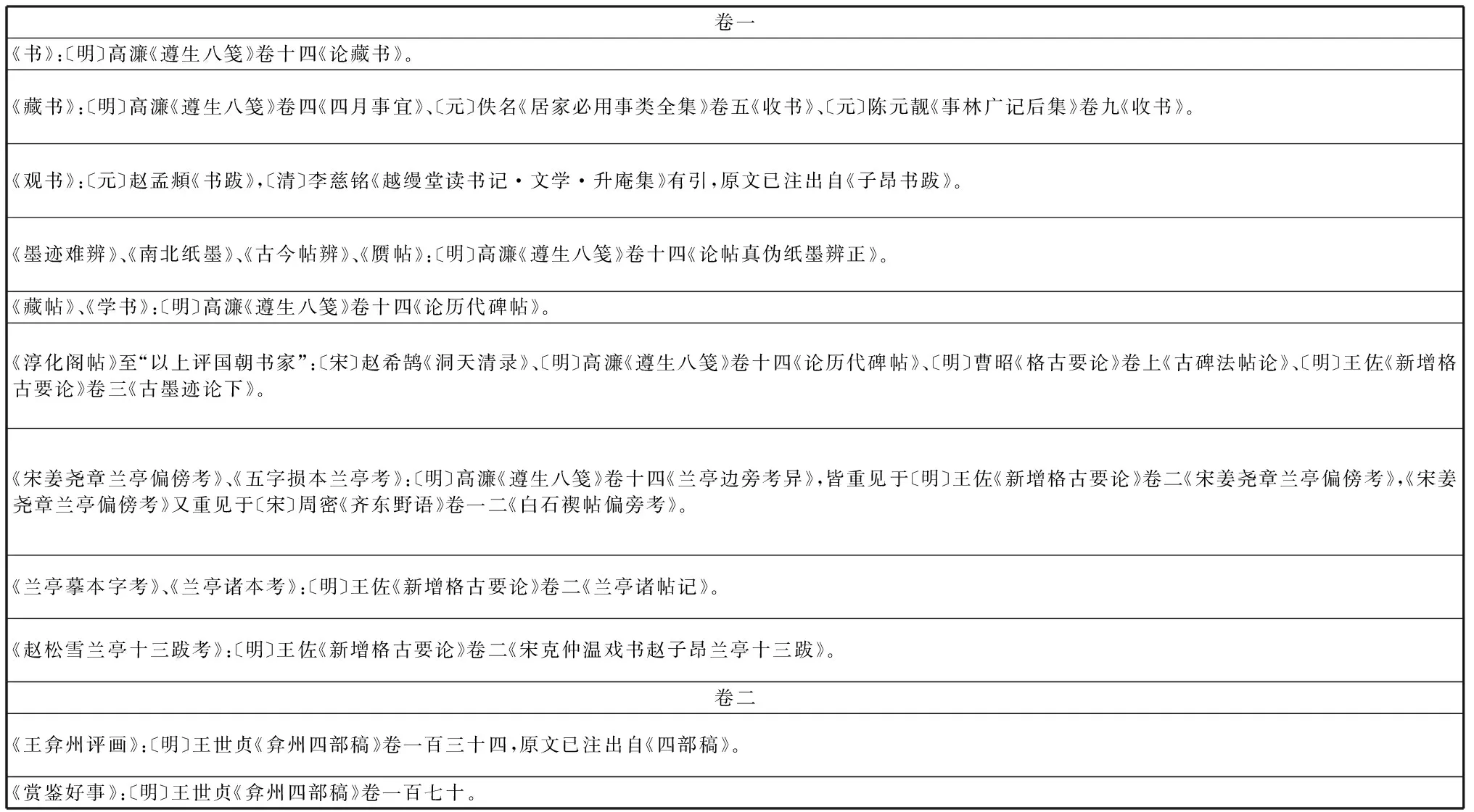

卷一《书》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《论藏书》。《藏书》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷四《四月事宜》、〔元〕佚名《居家必用事类全集》卷五《收书》、〔元〕陈元靓《事林广记后集》卷九《收书》。《观书》:〔元〕赵孟頫《书跋》,〔清〕李慈铭《越缦堂读书记·文学·升庵集》有引,原文已注出自《子昂书跋》。《墨迹难辨》、《南北纸墨》、《古今帖辨》、《赝帖》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《论帖真伪纸墨辨正》。《藏帖》、《学书》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《论历代碑帖》。《淳化阁帖》至“以上评国朝书家”:〔宋〕赵希鹄《洞天清录》、〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《论历代碑帖》、〔明〕曹昭《格古要论》卷上《古碑法帖论》、〔明〕王佐《新增格古要论》卷三《古墨迹论下》。《宋姜尧章兰亭偏傍考》、《五字损本兰亭考》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《兰亭边旁考异》,皆重见于〔明〕王佐《新增格古要论》卷二《宋姜尧章兰亭偏傍考》,《宋姜尧章兰亭偏傍考》又重见于〔宋〕周密《齐东野语》卷一二《白石禊帖偏旁考》。《兰亭摹本字考》、《兰亭诸本考》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷二《兰亭诸帖记》。《赵松雪兰亭十三跋考》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷二《宋克仲温戏书赵子昂兰亭十三跋》。卷二《王弇州评画》:〔明〕王世贞《弇州四部稿》卷一百三十四,原文已注出自《四部稿》。《赏鉴好事》:〔明〕王世贞《弇州四部稿》卷一百七十。

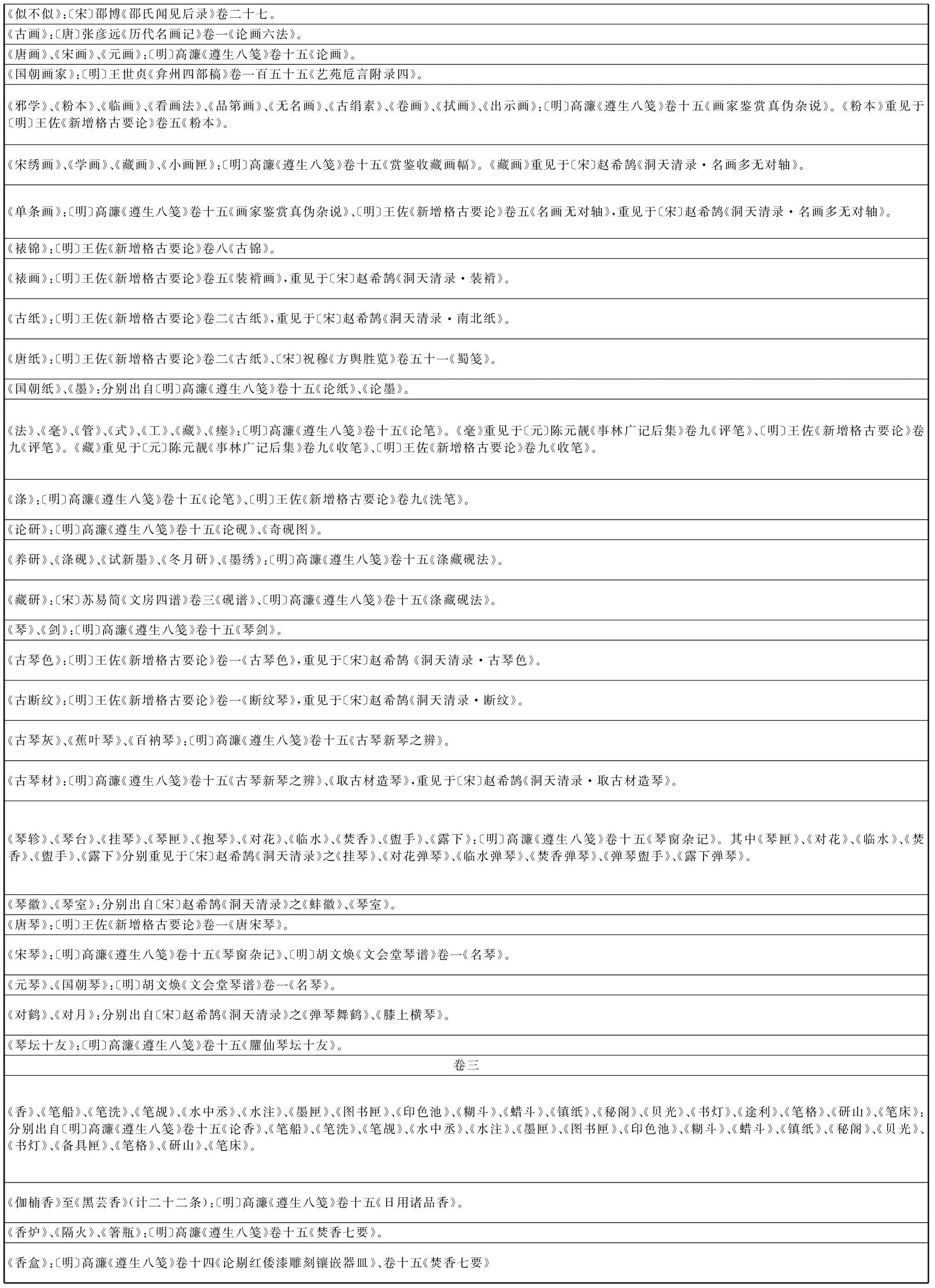

《似不似》:〔宋〕邵博《邵氏闻见后录》卷二十七。《古画》:〔唐〕张彦远《历代名画记》卷一《论画六法》。《唐画》、《宋画》、《元画》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论画》。《国朝画家》:〔明〕王世贞《弇州四部稿》卷一百五十五《艺苑卮言附录四》。《邪学》、《粉本》、《临画》、《看画法》、《品第画》、《无名画》、《古绢素》、《卷画》、《拭画》、《出示画》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《画家鉴赏真伪杂说》。《粉本》重见于〔明〕王佐《新增格古要论》卷五《粉本》。《宋绣画》、《学画》、《藏画》、《小画匣》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《赏鉴收藏画幅》。《藏画》重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·名画多无对轴》。《单条画》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《画家鉴赏真伪杂说》、〔明〕王佐《新增格古要论》卷五《名画无对轴》,重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·名画多无对轴》。《裱锦》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷八《古锦》。《裱画》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷五《装褙画》,重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·装褙》。《古纸》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷二《古纸》,重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·南北纸》。《唐纸》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷二《古纸》、〔宋〕祝穆《方舆胜览》卷五十一《蜀笺》。《国朝纸》、《墨》:分别出自〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论纸》、《论墨》。《法》、《毫》、《管》、《式》、《工》、《藏》、《瘗》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论笔》。《毫》重见于〔元〕陈元靓《事林广记后集》卷九《评笔》、〔明〕王佐《新增格古要论》卷九《评笔》。《藏》重见于〔元〕陈元靓《事林广记后集》卷九《收笔》、〔明〕王佐《新增格古要论》卷九《收笔》。《涤》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论笔》、〔明〕王佐《新增格古要论》卷九《洗笔》。《论研》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论砚》、《奇砚图》。《养研》、《涤砚》、《试新墨》、《冬月研》、《墨绣》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《涤藏砚法》。《藏研》:〔宋〕苏易简《文房四谱》卷三《砚谱》、〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《涤藏砚法》。《琴》、《剑》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《琴剑》。《古琴色》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷一《古琴色》,重见于〔宋〕赵希鹄 《洞天清录·古琴色》。《古断纹》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷一《断纹琴》,重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·断纹》。《古琴灰》、《蕉叶琴》、《百衲琴》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《古琴新琴之辨》。《古琴材》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《古琴新琴之辨》、《取古材造琴》,重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录·取古材造琴》。 《琴轸》、《琴台》、《挂琴》、《琴匣》、《抱琴》、《对花》、《临水》、《焚香》、《盥手》、《露下》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《琴窗杂记》。其中《琴匣》、《对花》、《临水》、《焚香》、《盥手》、《露下》分别重见于〔宋〕赵希鹄《洞天清录》之《挂琴》、《对花弹琴》、《临水弹琴》、《焚香弹琴》、《弹琴盥手》、《露下弹琴》。《琴徽》、《琴室》:分别出自〔宋〕赵希鹄《洞天清录》之《蚌徽》、《琴室》。《唐琴》:〔明〕王佐《新增格古要论》卷一《唐宋琴》。《宋琴》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《琴窗杂记》、〔明〕胡文焕《文会堂琴谱》卷一《名琴》。《元琴》、《国朝琴》:〔明〕胡文焕《文会堂琴谱》卷一《名琴》。《对鹤》、《对月》:分别出自〔宋〕赵希鹄《洞天清录》之《弹琴舞鹤》、《膝上横琴》。《琴坛十友》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《臞仙琴坛十友》。卷三《香》、《笔船》、《笔洗》、《笔觇》、《水中丞》、《水注》、《墨匣》、《图书匣》、《印色池》、《糊斗》、《蜡斗》、《镇纸》、《秘阁》、《贝光》、《书灯》、《途利》、《笔格》、《研山》、《笔床》:分别出自〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《论香》、《笔船》、《笔洗》、《笔觇》、《水中丞》、《水注》、《墨匣》、《图书匣》、《印色池》、《糊斗》、《蜡斗》、《镇纸》、《秘阁》、《贝光》、《书灯》、《备具匣》、《笔格》、《研山》、《笔床》。《伽楠香》至《黑芸香》(计二十二条):〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《日用诸品香》。《香炉》、《隔火》、《箸瓶》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十五《焚香七要》。《香盒》:〔明〕高濂《遵生八笺》卷十四《论剔红倭漆雕刻镶嵌器皿》、卷十五《焚香七要》

在分析取材情况之前,需要说明的是,所谓“取材”,即非照抄,或如前人所言是经过一番“改造”。这种“改造”只是在行文上做出小规模调整,并尽可能采用贴近原文的表述方式,以免有碍原作旨意之表达。不过,《考槃余事》既是缀合他书而成,故出现与原书完全一致之段落在所难免。

“尚白斋本”《考槃余事》共237条①,可考知出处者213条,约占全书条目的90%,其中取自《遵生八笺》者183条,约占全书条目的77%,占可考知条目的86%。由于《考槃余事》主要着眼于文房清玩,反映晚明赏玩文化及生活美学,故抄录内容主要集中于《遵生八笺》卷八《起居安乐笺》下卷、卷十四《燕闲清赏笺》上卷以及卷十五《燕闲清赏笺》中卷。取自《洞天清录》与《新增格古要论》者各19条,相比之下,其他文献的利用率较低,采自其他文献之条目在整本书中的分布也较为零散。从选录文献年代来看,取自晋代文献者1条,取自唐代文献者6条,取自宋代文献者25条,取自元代文献者4条,取自明代文献者最多,共199条,约占全书条目84%,占可考知条目93%。②最后,难以确考出处、似为作者新增者仅24条,约占全书条目的10%,而这24条中亦有与前代文献观点相似者,只是表述存在差异,加之部分前代文献今已散佚,由此反观,难以坐实出处之条目很可能也有前代文献依据。

另需注意者,卷二《宋琴》《元琴》《国朝琴》三条出自明人胡文焕《文会堂琴谱》,这对于《考槃余事》成书时间之推测有一定意义。《考槃余事》成书时间素无明确记载,前人据其与《遵生八笺》之关系,认为《考槃余事》之成书不早于万历十九年(1591)。但从上述取材来源看,《考槃余事》亦当成于《文会堂琴谱》之后。考《文会堂琴谱》最早为万历二十五年(1597)胡氏文会堂刻本,故《考槃余事》成书时间应在万历二十五年(1597)至万历三十四年(1606)间。

概观以上取材情况,可以推测该书写作时即预设以同时代的《遵生八笺》为主要参考对象,杂采唐、宋、元、明之笔记小品与类书,间或著录出处。盖笔记小品本身行文较为随意松散,易被采用改造,融入新作。此外,在《考槃余事》中,几乎所有取材自《遵生八笺》之辞条都对原书辞条进行了删节或割裂,仿效宋代赵希鹄《洞天清录》所确立之模式,使条目更为简洁凝练。这种改造,可能缘于作者所拟定的接受群体不同。《遵生八笺》以养生而非赏玩消遣为首要着眼点,势必要全面详尽地为读者展现养生之法;《考槃余事》则以当时文化消费者所热切关注之文房清玩为主题,因而对器物色彩、图案、尺寸、属地等进行简要精确、直白易懂的描述,无疑会为读者提供更加明晰的消费选择。缘此,《考槃余事》将原始材料重新加以编排,使其更为简洁通俗,以便在那样一个商业化社会中广泛流通和传播。

诚然,《考槃余事》多数内容乃杂抄《遵生八笺》而成,但相比于以养生为主而兼及各类知识的《遵生八笺》来说,《考槃余事》无疑更注重物质文化,表现出高度自觉的审美意识,前者无法比肩。其次,《考槃余事》在综合了多种前人文献的基础上,形成了较为连贯的观念脉络和较为统一的语言风格,这也为诸多汇抄性作品所忽视。由此可见,《考槃余事》仍不失为反映晚明物质文化生活的一部重要著作。

二、文献来源考辨价值

当下《考槃余事》研究,热衷于通过文本细读观照晚明物质文化状况及屠隆思想观念,但该书内容实际多是抄撮前人著作而成,尚不足以成为确凿无疑的立论依据,加之文本本身并未透露太多取材信息,故对《考槃余事》文献来源予以甄别尤为重要。不明乎此,势必无法得出令人信服之结论,例如《浅析屠隆〈画笺〉中的画史“趣”谈》一文,因不明《考槃余事·画笺》之材料来源,误将其视为屠隆原创,遂引《古画》一条论证“直到明代,‘趣’的概念才被真正地强调”[9],实际《古画》所论出自唐代文献;该文又引《唐画》《临画》等条目推论屠隆“将‘天趣’作为作画的最高旨趣”[10],然从上述两条文献来源看,推崇“天趣”者当为高濂。

其次,前人论及《考槃余事》,必言其节略于《遵生八笺》,而《考槃余事》取材情况则清楚地揭示了该书与《洞天清录》《新增格古要论》《煮泉小品》等其他文献之密切关系,有助于进一步探讨《考槃余事》编纂特征和选辑原则。更为关键者,《考槃余事》有三个条目来源于胡文焕《文会堂琴谱》,据此,可将前者成书时间确定在万历二十五年(1597)至万历三十四年(1606)之间。

再次,厘清《考槃余事》取材来源,对该书今后点校工作亦大有裨益。2011年浙江人民美术出版社陈剑点校本与2012年金城出版社赵菁主编本是目前较为通行的两个整理本,但二者在校勘方面均存在诸多讹误,致误的原因之一就是不明文献来源,不注重以他书校勘本书。例如陈剑本卷一“北齐王思诚八分茅山碑”[11]“雪庵颜陀茶榜”[12]“宋燧”[13]等,均可通过与《遵生八笺》进行比勘,更正为“北齐王思诚八分蒙山碑”“雪庵头陀茶榜”“宋璲”;卷三《茶效》一条,误将注文“出《本草拾遗》”[14]诸字置于苏轼文“除烦去腻”后,亦可参照《遵生八笺》加以订正。又如赵菁本卷一“‘趣’字波略少卷向上”[15],可通过比勘《齐东野语》和《新增格古要论》,更正为“‘趣’字波略反卷向上”;卷二“潭笺”[16]可对比《遵生八笺》改为“谭笺”;卷二“琴日夜为弦所徼也”[17]可比照《洞天清录》校正为“琴日夜为弦所激也”。这些问题的发现,有利于进一步完善《考槃余事》的整理工作。

最后,对《考槃余事》取材情况之考察,也引发了对该书真实性的质疑。尽管前人多认同《考槃余事》为屠隆著作而加以引证研究,但此说还颇具争议,③迄无定论,而对该书取材情况之分析,为解决这一问题提供了有力证据。第一,从取材来源看,《考槃余事》所载内容多来自明代文献,而与该书题材颇为相近之屠隆所撰《鸿苞·博搜》,文字严谨古拙,征引文献九十余种,却多采唐宋以前学者之言。并且,“尚白斋本”文本内部还存在诸多悖于逻辑和情理之处,与屠隆文风绝然不类。第二,从编排方式来看,《考槃余事》虽未照录《遵生八笺》,但也只进行了简单的截取拼凑、变乱顺序、改换字句,甚至还出现了与原始材料完全一致之段落,即卷二《古琴色》,卷三《笔船》《蜡斗》《短榻》,卷四《文履》《云舄》《茶效》。更为关键者,上述7个条目中,有6条出现在第三卷和第四卷,这可能是后期仓促成书的疏懒之举。尽管明代汇抄性作品并不罕见,但在伪盗之风盛行的背景下,此种编排方式实有伪造之嫌。第三,高濂在创作《遵生八笺》时使用了“高子曰”这一对儒家经典进行戏拟的极具个人色彩之口吻,强调了自己原作者的身份,而《考槃余事》虽在一定程度上保留了高濂作为见闻者或手工技艺者的原作者身份(某些器物描述后注有“武林高深甫”字样),却通过改换字句、模糊出处等方式隐去了其作为文本原作者之身份。准确来说,这种改换已非抄撮,而更近似剽窃。第四,《考槃余事》只对不常援引之书目偶有著录,而对主要参考对象《遵生八笺》却只字不提,这种举措很可能是作伪者有意为之,唯有如此才能使人乍见之时相信其余内容皆为新创。总而言之,从该书取材情况和编排方式等方面来看,“尚白斋本”当是伪托之作。

注释:

①由于卷一历代碑帖名目及考辨基本承《遵生八笺》与《新增格古要论》而来,故将其视为整体算作一条,若分开计算则总条目数是573条。

②部分条目由多处文献拼凑而成,故此处取自不同年代文献之条目的总和并非214条。

③参见[英]柯律格著、高昕丹与陈恒译的《长物——早期现代中国的物质文化与社会状况》(三联书店2015年版,第38页);向谦著《<考槃余事>的编撰者及不同版本比较研究》(《浙江艺术职业学院学报》2016年第1 期,第27页);[明]屠隆著,汪超宏主编的《屠隆集·点校说明》(浙江古籍出版社2012年版,第1页);吴国钦著《简评〈屠隆集〉》(《中文学术前沿》(第七辑),浙江大学出版社2014年版,第172页)。