考证对大学毕业生初次就业质量的影响研究

——以南京农业大学管理类专业为例

刘蓝惠,周蕾

(南京农业大学,江苏 南京 210095)

一、问题的提出

我国教育事业自改革开放以来发展迅速,过去就业只需学历就可以,而现在需要许多相关的证件。大学生参与考证是面临就业压力时为获得更好的就业结果,主动积累个人资本从而提高竞争力的一种行为。固然,拥有证书在某种程度上体现着持有者具有较高的综合素质,然而有媒体报道“证霸”孙梦涛毕业时已拥有65个证书,投递50余份简历却未收到面试通知①,这一现象促使我们不得不对考证进行理性思考。证书数量多是否能提高大学生就业机会?什么类型的证书有助于提高就业质量?考证过程和结果是通过什么样的机理影响就业质量的?这些问题既时大学生关注的问题,也是劳动经济[1]、教育管理领域的重要研究课题。

大学生考证是指大学生在校期间通过考试获得的学历证书以外的证书,主要包括技能等级证书与职业资格证书两类。相比在校成绩,用人单位更看中毕业生的专业能力和实践能力[2],在未能进行深入考察的情况下,专业能力的参照物往往就是各类证书。大学生通过考证,增加了文化资本与人力资本,从而潜在地提高了寻找工作的效率与找到高薪酬工作的机会。以往文献中,考证的度量指标包括以下几种:考证的数量、类型、成本、原因、备考方式、信息来源、考证和学习之间的权衡关系、考证与专业职业相关度。对大学生就业质量的研究我国大多数学者都限定在微观视角,邓江霞(2016)从工作搜寻(投递简历数量、参加面试次数、工作搜寻费用、拒绝工作机会次数)和就业结果(确定工作时间、薪酬水平、工作单位性质)两个维度进行本科毕业生就业指标的选取[3];刘复兴,朱俊华(2017)以毕业一年且受雇全职工作的大学生为主体,认为大学生就业结果体现在取得就业机会、就业岗位特点、主观满意度三个方面的个体就业特征[4]。

我国学者关于考证对于大学生就业的影响有两种不同的观点。一方面,有学者认为考证对于大学生就业没有影响,甚至会产生负面影响。秦印(2017)发现技能证书和职业资格证书两个变量对就业满意度和薪酬水平都没有显著影响[5];熊远来(2014),孟琛琛等(2017)认为大部分学生考证日益趋向于功利化,并且为了能够快速有效地获得证书,选择“死记硬背”、不停刷题等应试策略,缺乏相应的专业技能,应试性学习模式明显[6-8]。另一方面,也有研究认为考证与提高自身专业能力可以实现有效结合。大学生把考证作为一种加强自我完善的方式,通过考证来增强求职竞争力,以期在未来的就业中能够脱颖而出,得到用人单位对自己的认可和肯定。罗秀娟(2017)通过调查在校生与毕业生对考证的认知区别,发现毕业生认为,含金量越高的证书越能够证明一个人的工作能力,因此也能得到更多的发展机会[9]。钱芳(2015),刘翠花,丁述磊(2017)通过实证调查,得出职业资格证书对大学毕业生就业质量的影响显著的结论[10-11]。

综上所述,受社会转型的影响,我国已经取消了四百多项证书,但在当前就业难的背景下考证热潮在大学生中仍持续升温。这种现象是多方面因素造成的,既包括教育体制方面的因素,也包括社会环境、价值观念等因素。因此,只有引导大学生理性地考证,才能够真正提高与证书内容相对应的能力,使大学生自身素质更加匹配劳动力市场的需求,在毕业时能够又好又快地找到工作。本文基于南京农业大学管理类2017年和2018年本科毕业生的问卷调查,试图通过分析考证及其过程与大学生自身能力、人力资本积累的相关关系,探究大学生考证对就业机会与就业质量的影响,从而为在校生提供有针对性的建议。

二、研究假设

结合本研究目标,从证书数量、类型、备考行为平衡三个方面研究评价考证效果。基于人力资本理论[12-13]、工作搜寻理论[3]、信号传递理论[14],提出如下假设:

假设1:大学毕业生考取证书的数量和类型会影响就业机会,证书越多,反映努力学习的信号功能越强,进而越容易获得面试机会,缩短工作搜寻时间。相对于通用型证书,职业资格证书对相关职业的信号功能更强,因此职业型证书能够增加意愿职业的就业机会。

假设2:大学毕业生考取证书的数量和类型会影响薪酬水平,证书越多,能够反映学习能力越强,进而越易于获得薪酬水平高的工作。相对于通用型证书,职业资格证书和能力型证书更能反映其具备的工作技能,因此这两类证书能够带来较高的薪酬水平。

假设3:大学毕业生备考期间与课程学习、实习的平衡程度会影响搜寻工作的时间与工作结果,备考时间的比重在合理范围内,平衡程度越高,考证与课程学习、实习之间的促进作用越强,在备考期间人力资本积累越多,获得就业的机会的概率更高,搜寻工作时间更快,获得高薪酬水平职位的可能性更高。

三、数据来源与描述性统计

(一)数据来源

调查数据来自于2018年5月对南京农业大学管理类离校一年的毕业生和即将毕业的学生,在控制性别、专业与整体基本一致的前提下,通过偶遇和滚雪球相结合的抽样方式获得调查问卷。调查对象选取南京农业大学管理类(公共管理学院、经济管理学院)2017届和2018届大学本科毕业生,共回收问卷190份,其中177份有效问卷,问卷的有效率为93.16%。本问卷共涉及25个问题,包括个人基本信息、考证情况与初次就业质量三个部分。

(二)变量选取

1.控制变量

本文从以下两个方面选取了控制变量:一是个人特征,主要包括性别、是否班级干部、平均成绩专业排名;二是专业特征,主要分为公共管理类和工商管理类。

2.自变量

本研究选取考证数量、类型、备考平衡三个指标作为考证自变量。(1)考证数量,是指毕业生在校期间考取证书个数的多少。(2)考取证书类型,是指大学生持有证书的种类以及考证的相关内容。将其分为四大类:通用型证书(英语四六级、普通话、计算机等级、驾驶证)、职业资格证书(会计、银行、教师、人力资源管理、心理咨询等从业资格证书)、能力型证书(托福、雅思、日语等级证书等)与竞赛类证书(在校生通过参与各种竞赛考试或比赛获得的证书,包括学科竞赛、科创类竞赛、综合类竞赛)。(3)备考平衡指标,是指大学生在考证期间如何处理与课程、作业和实习的关系。备考期间的五种行为分别为:为了考证逃专业课;为了考证逃选修课和公共课;课堂上看考证书籍;为了考证敷衍日常作业;为了考证不争取实习机会。每种行为发生情况:“总是”计为1分;“经常”计为2分;“偶尔”计为3分;“从未”记为4分。通过对被调查者五种行为的得分进行平均数处理,计算得出“备考平衡”指标。

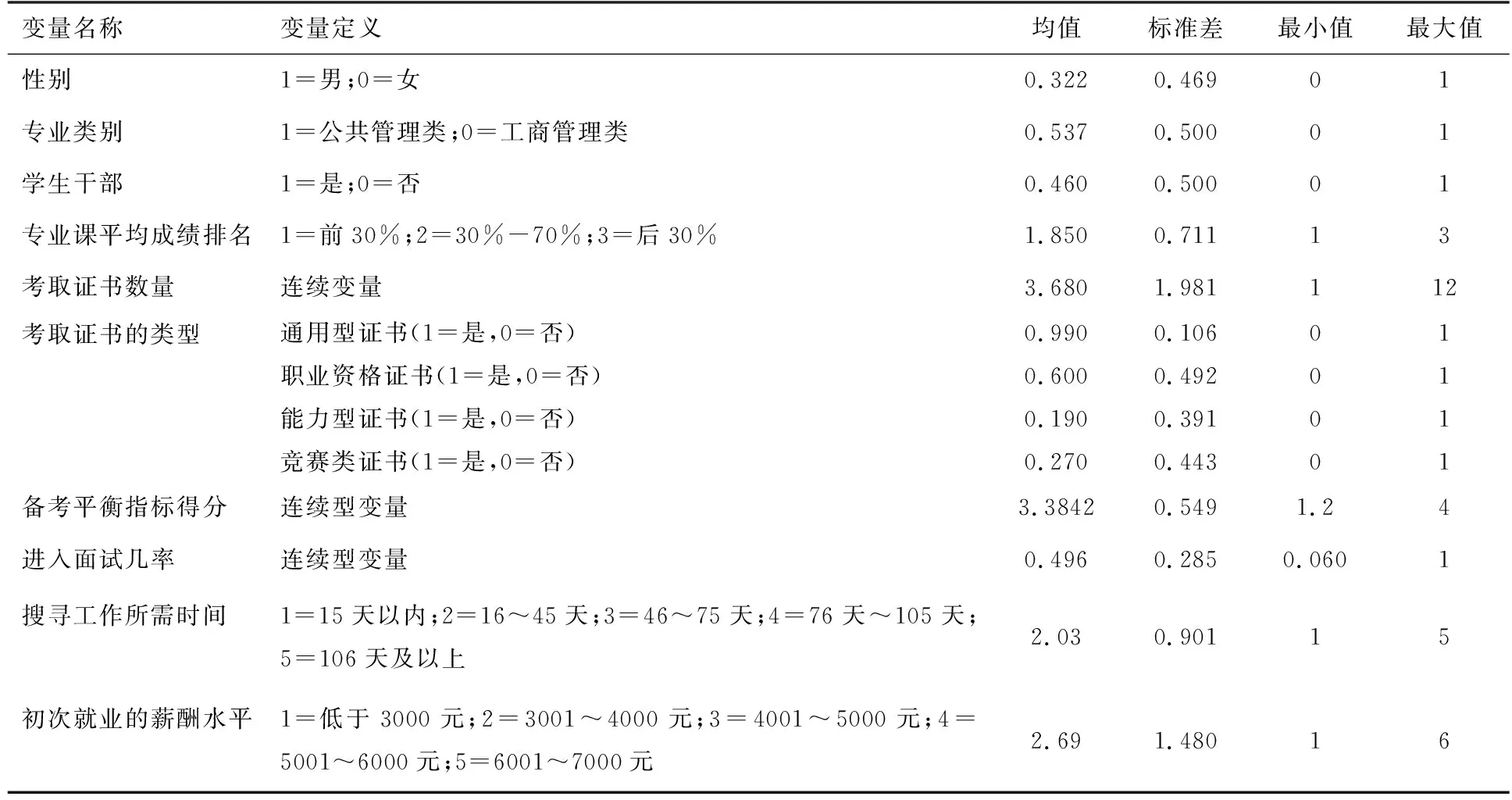

3.因变量

从大学毕业生个体角度来说,初次就业时间内,工作稳定性、职业发展前景及培训等长远维度因素并不容易判定与考察,能够实现又快又好地初次就业就意味着其实现了高质量的就业。因此,结合本科毕业生初次就业的特点以及心理期望,将大学生初次就业质量定义为反映毕业生初次就业前工作搜寻整个过程中时间成本消耗情况以及获得工作结果的成效。衡量指标主要包括:(1)搜寻工作所需时间,是指大学毕业生从开始求职到找到第一份工作所需的时间,以此来衡量大学毕业生寻找工作的时效。(2)进入面试几率,是指通过进入面试次数与投递简历数量之比得到一个新的指标,以此来衡量毕业生搜寻工作的有效率。(3)初次就业的税后薪酬水平,主要用来衡量就业质量。由于多数用人单位都缴全了五险,社保水平主要是反映国家方针政策的落实,故不将社会保障指标作为衡量指标。具体统计情况见表1。

表1 变量定义与描述性统计

根据以上数据显示,多数毕业生在校期间平均考取证书数量在4个左右,并且拥有通用型证书与职业资格证书,备考期间能够较好地兼顾学习与生活。管理类本科毕业生在搜寻工作时,搜寻时间较短,时间成本较低,投递简历后平均进入面试几率为49.6%。通过对简历份数和参加面试次数的观察,发现多数毕业生投递简历份数在15份以内,参加面试的次数在6次以内,由此可见毕业生在寻找工作时更加理性化、精准化,工作搜寻有效率较高。毕业生初次就业的平均薪酬水平接近4500元,整体薪酬水平与国家层面大学生就业薪酬统计一致性较高。

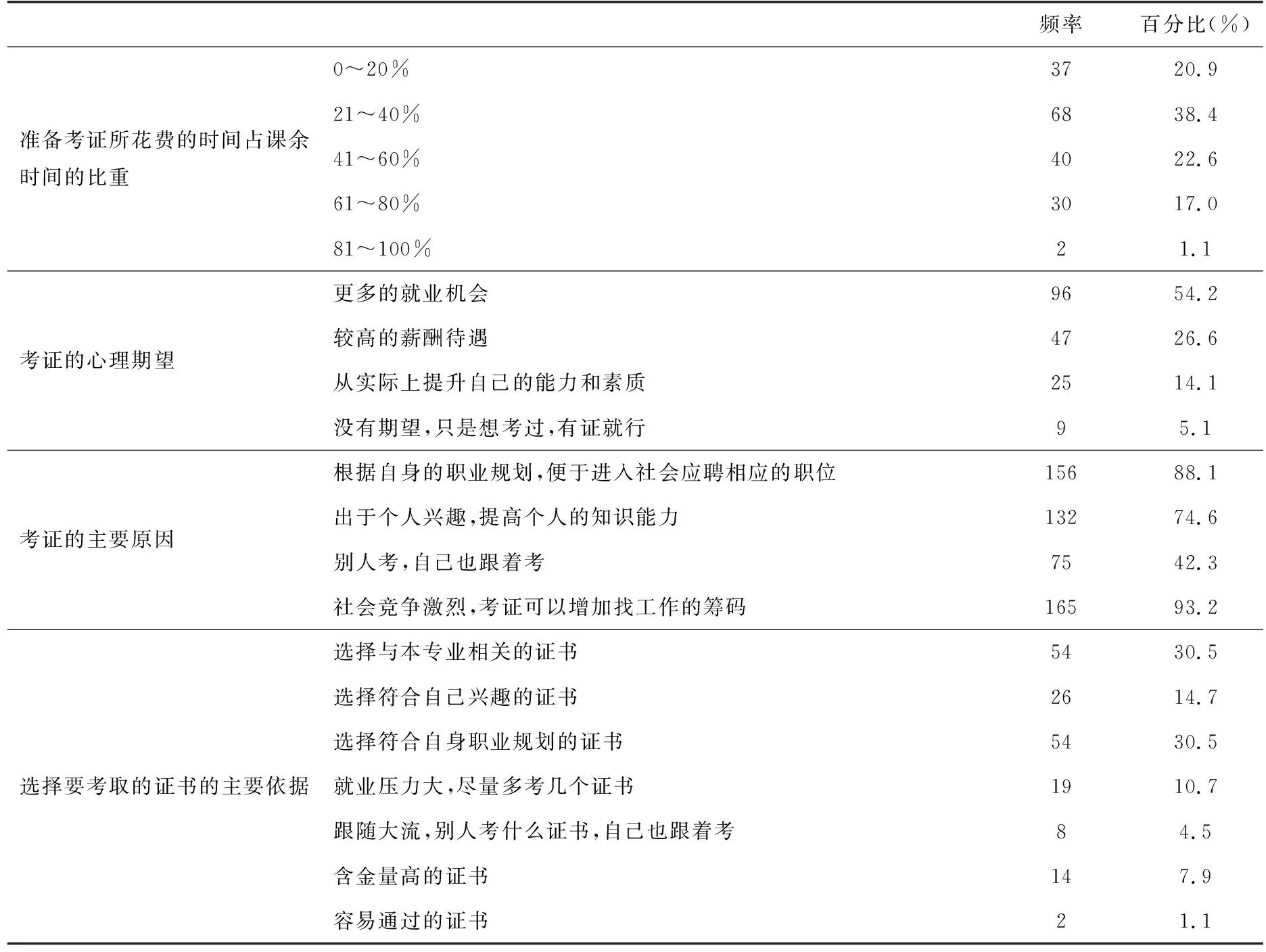

4.大学生考证预期与安排

大学毕业生考证的动机、依据和心理期望不同,最终选择考取的证书种类往往也各不相同,不同学生的备考时间花费也存在差异。表2分类描述了被调查对象的上述信息分布。

表2 大学生考证原因与备考时间信息描述性统计

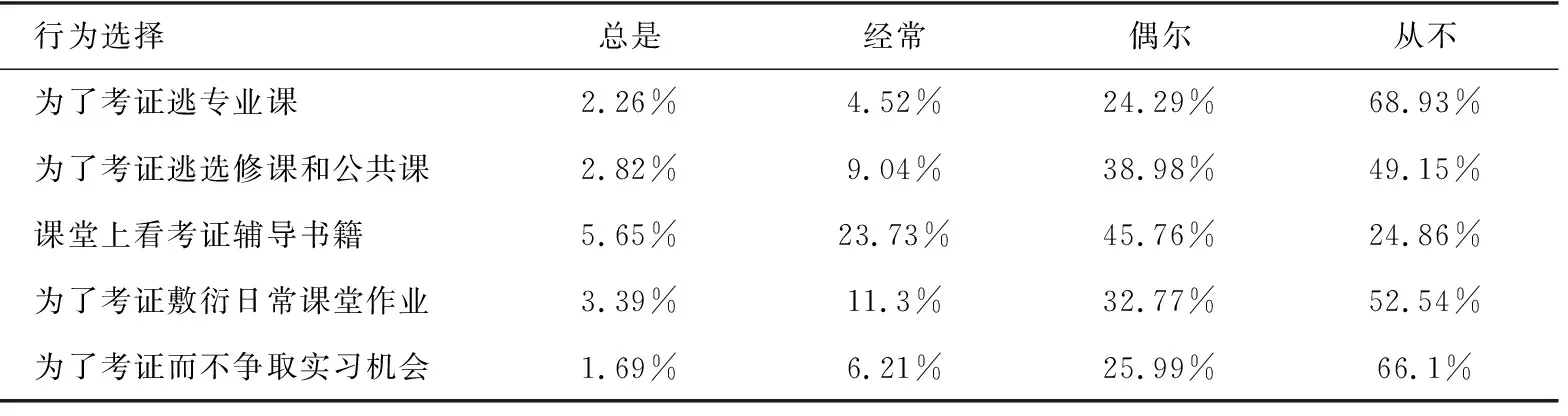

大学毕业生考证的直接行为不仅决定着其最终是否能够考取证书,也影响着其在校就学情况,表3对大学毕业生备考证书过程中的行为选择进行了描述。

表3 备考证书过程中的行为选择描述性统计

通过对考证的原因、选择证书的主要依据,考证的心理期望,如何处理考证与学习、实习的关系,以及对证书的主观认识等方面的调查,得出大学生考证呈现以下特点:

(1)考证的合理性增加。大学生考证已经趋于理性化,盲目性和从众性倾向弱化,与本专业相关和符合自身职业规划是选择证书的主要依据;其次是根据自身兴趣,提高知识能力,只有4.5%的人是跟随大众。显然,大学生们对证书的理解更加客观全面准确,能够把考证与提升能力以及未来发展有效结合起来。

(2)考证仍然存在功利性现象。大学生通过考证在提高自身能力的同时,仍然存在只是为了获得证书的功利化倾向。有54.2%的学生期望考证能够为其带来更多的就业机会,93.2%的大学生认为考证可以增加找工作筹码,并且其中有36.2%的人将其作为首要的考证原因。虽然调查发现大学生备考期间能够兼顾学习,但部分学生考证与学校学习产生冲突,为考证而逃公共课和选修课的行为比较普遍,有75.14%的学生在课堂上有看考证辅导书籍的行为。

四、大学毕业生考证对就业质量影响的实证分析

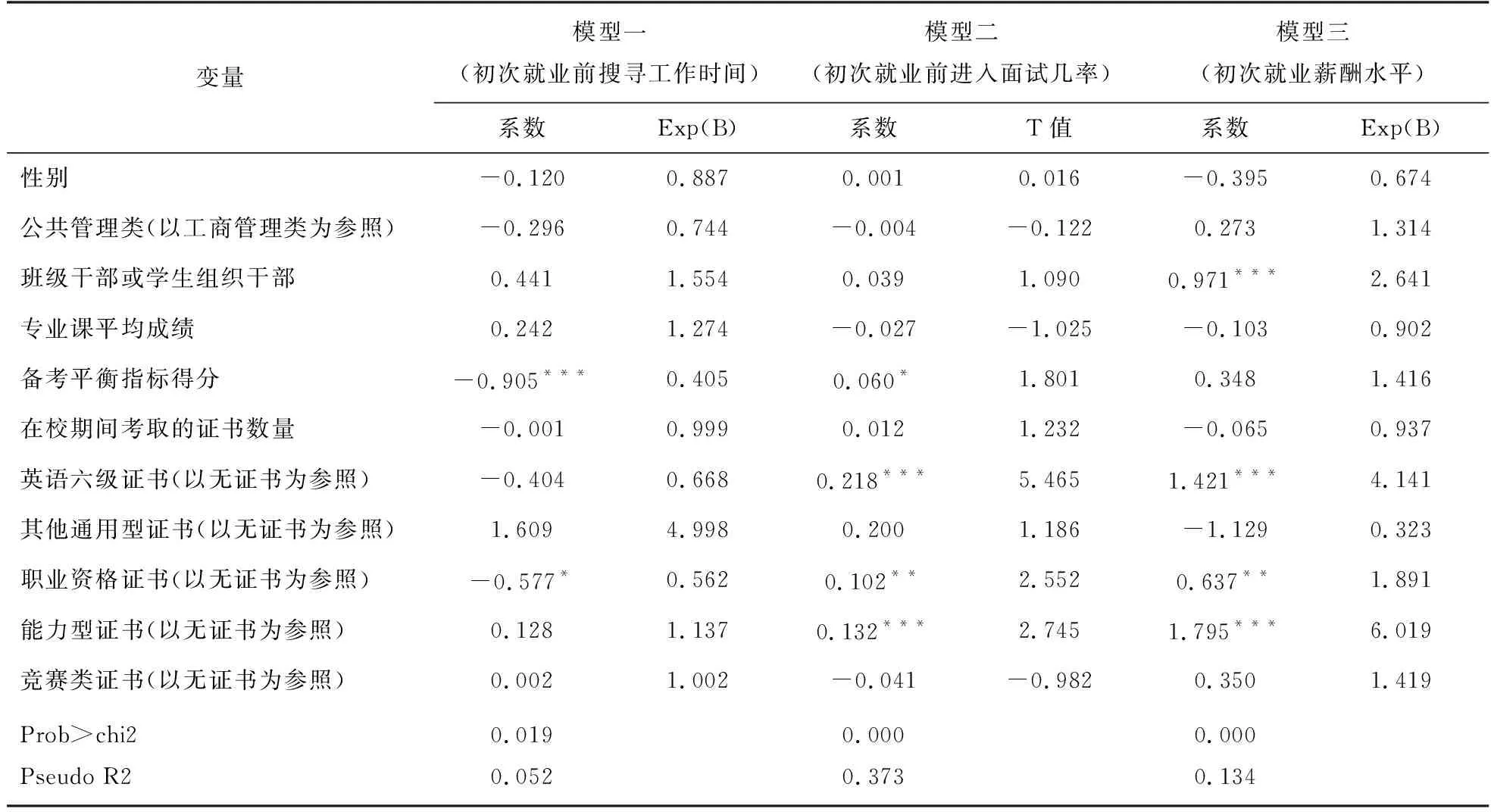

根据数据特征,本研究通过SPSS20.0,建立有序Logistic回归模型分析考证对搜寻工作时间和薪酬水平的影响,建立线性回归模型分析考证对进入面试几率的影响,即在控制个人特征(性别、专业、学生干部、专业课平均成绩)的基础上了解考证自变量与初次就业质量因变量之间的关系,探讨大学毕业生个人特征以及考证对大学本科毕业生初次就业质量的影响。

表4 考证对就业质量指标的回归分析

注:*、**、***分别代表 0.10、0.05、0.01 显著性水平。

模型一表明,拥有证书的类型和备考期间学习平衡水平对搜寻工作的时间具有显著影响。平衡指标在p<0.01的水平上对工作搜寻时间产生负影响,说明大学生在考证中将考证与生活、学习兼顾得越好,初次就业工作搜寻时间越短,越快找到自己满意的工作。职业资格证书在p<0.1的水平上呈现负向影响,说明获取职业资格证书有助于学生尽快找到工作。

模型二表明,考取证书的类型和备考期间学习平衡水平对进入面试的几率有显著影响。相较于其他通用型证书,拥有英语六级证书或能力型证书在p<0.01的水平上对进入面试几率呈现正影响;拥有职业资格证书在p<0.05的水平上对进入面试几率产生正影响,说明获取这三种证书后进入面试几率增加的可能性更大,由此可见考证的类型是大学毕业生进入面试几率的重要影响因素。平衡指标在p<0.1的水平上与进入面试几率呈正相关关系,说明将考证与学习、实习兼顾得好,则有利于增加进入面试几率。

模型三表明,证书的类型以及是否学生干部对毕业生初次就业薪酬水平具有显著影响。相对于其他证书而言,拥有六级证书、职业资格证书、能力型证书的毕业生薪酬水平上升一个层次的可能性更大。

五、结论与对策建议

(一)研究结论

实证结果表明,大学毕业生在校期间的考证行为在不同层次会对搜寻工作时间、进入面试几率和薪酬水平产生影响:

第一,大学毕业生考取证书的类型会提升就业机会,因此假设1成立。

证书作为一种文凭信号,搜寻工作时职业证书可减少投递简历的盲目性,进而越容易获得面试机会,从而减少搜寻时间成本。多数毕业生认为在求职时,通用型证书中英语六级以及能力型证书中雅思、托福对其求职帮助最大,教师资格证、人力资源管理资格证、会计从业资格证对就业机会提升也较大。相比之下,除了英语六级之外其他通用型证书在提高就业质量中显得不那么重要,由此可以看出,证书的类型对就业的影响因人而异,大学生应多方面分析自己的实际情况以及未来的职业选择,否则会浪费过多时间、精力与金钱。

第二,大学毕业生考取证书的类型会影响薪酬水平,因此假设2成立。

考取证书的困难程度越高,要求的能力越强,反映其学习能力越强,证书的含金量越高,进而越易于获得薪酬水平高的工作。英语六级证书相对于其他通用型证书来说,能够反映大学生具有较高的英语水平能力;相对于通用型证书,职业资格证书和能力型证书在求职时更能反映毕业生具备的工作技能,因此这两类证书能够带来较高的薪酬水平。

第三,大学生备考期间与课程学习、实习的平衡程度对搜寻工作时间和进入面试几率有显著影响,因此假设3成立。

多数毕业生认为考证对于自身或就业存在某种程度上的积极影响,认为获得的证书能在一定程度上反映自身能力,由此可见,能通过考证掌握理论知识和相应技能从而提高自身素质。但是,备考占用时间并非越多越好。有些大学生牺牲专业学习时间去考证,在课堂上看考证辅导书籍,甚至逃课备考。事实上,企业并不会完全以证书作为聘用的决定因素,如果因为考证,忽略了自己的专业能力的学习和巩固,反而得不偿失。因此,将备考时间的比重控制在合理范围内,平衡程度越高,考证与课程学习、实习之间的促进作用越强,在备考期间人力资本积累越多,获得就业机会的概率越高,越有利于工作搜寻。

(二)思考与建议

证书作为一种文凭信号,的确对大学生争取就业机会、获得较高初始薪酬起到作用作用。但另一方面,当大学生产生就业恐慌的心理时,考证更多地带有功利性与盲目性,会对就业产生某种消极影响。因此,如何才能使大学生在考证过程中真正地收获良多,提升自己的实际就业能力,从而提高就业质量,本研究给出以下建议:

1.确立职业生涯规划,理性有效考证

管理类本科毕业生就职倾向于行政岗、管理岗、会计岗或运营岗等,考取相应岗位要求的证书,投递简历时就更加具有针对性,利于增加就业机会,提高搜寻工作时效。要想在求职时处于优势地位,就要先对自身兴趣、爱好、能力等有一个了解,因此应树立以兴趣、职业规划为导向的考证观念,根据自己的实际情况有针对性地结合劳动力市场需求,合理选择考证项目。同时也要关注证书的效能,认清自己是否可以通过考证学到有用的知识,以及证书是否具有一定的技术含量,能够得到用人单位广泛的认可。

2.平衡考证与专业学习的关系

对于大学生来说,在校期间应首先把本专业知识学精学透,掌握本专业的实践技能,考证是增加自身人力资本积累,提升自己附加值的另一种方式,是对专业学习的一种补充。在大学生就业求职时用人单位更看重的证件往往是毕业证和学位证,因此大学生应合理地安排时间,将备考时间控制在一定合理的范围内,正确处理考证与专业学习的关系,使两者相互促进、相得益彰,逐步形成一个完整的知识结构与持续的学习过程。

3.注重实践应用能力的培养

多数毕业生初次就业的单位性质为民营企业,用人单位越来越注重求职者的综合素质与实践能力,如果不具备基础能力,即使证书再多也没有立足之地与发展空间。毕竟,能力高于证书本身,只有当大学生具备证书要求的相应能力时,才能得到用人单位的肯定。因此,大学生在学习的同时,应不断寻找机会参与社会实践与组织活动,认清自己是否适合、喜欢某个职业,并在实践中提高自己的能力,这样才能全面地提高大学生个人的人力资本,增强其人力资本的积累,提高人力资本的价值。

[注释]

①新华网.“证霸”求职连遭挫折 证书并非越多越好[EB/OL].( 2015-06-29).http://www.xinhuanet.com/politics/2015-06/29/c_127961831.htm.