园艺专业人才分类培养的探索与实践

——以四川农业大学为例

刘泽静,汤浩茹,邓群仙,罗娅

(四川农业大学,四川 成都 611130)

《普通高等学校本科专业目录(2012年)》对园艺本科专业培养目标要求为具备较完整的现代生物科学的知识体系、较宽厚的园艺基本理论知识、掌握较扎实而熟练的基本技能[1]。另一方面,园艺产业发展对人才提出了多元化需求,即需要能在相关领域从事教学科研的学术型人才,也需要能从事科技推广、产业开发、经营管理的复合型人才,同时也要有能进行现代园艺生产的应用型人才[2]。四川农业大学园艺专业具有生源多样化(有职高和普高两个层次的生源),以及招生批次多样化的特点。学校园艺专业从建校之初开设至今已有上百年历史,其间(1996—2008年)园艺分设蔬菜方向和果树方向两个专业方向,后取消方向,设立园艺专业至今。2003年开始在观赏园艺方向招生,2010年开始在园艺(本硕)和园艺教育两个方向开始招生,每年200余人的招生规模,形成层次类别齐全的专业布局。根据学科、产业、学生这三方的需求,对专业人才实行分类培养是实现多样化、多规格的人才培养目标的着力抓手[3]。为此,学校从实际情况出发,根据园艺学科专业性质、社会对人才需求、学生生源特点及学生个性发展需要,以提升本科生教育教学质量为基本目标,按照“分类培养、因材施教、强化实践、注重创新、全面发展” 的总体思路①,进行了大众化教育背景下园艺专业人才分类培养的探索与实践,园艺专业分类培养模式自2010年开始进行试点教学,至今已进行了相关的探索与实践,具体实施方案如下:

一、园艺专业分类培养方案构建

(一)以“分类培养”为基础,确立园艺专业分类培养目标

根据学科发展和产业发展对人才的需求,结合园艺专业方向、生源特点和就业去向,确立各个类型的培养目标[4]。园艺本硕连读以学术型人才为培养目标,加强基础知识,注重创新精神与科研能力培养;园艺和观赏园艺以一专多能的复合型人才为培养目标,加强专业知识,注重综合能力的培养;园艺教育以应用型人才为培养目标,加强知识应用,注重专业技能培养。

(二)以“分类培养”为基础,修订完善园艺专业人才培养方案

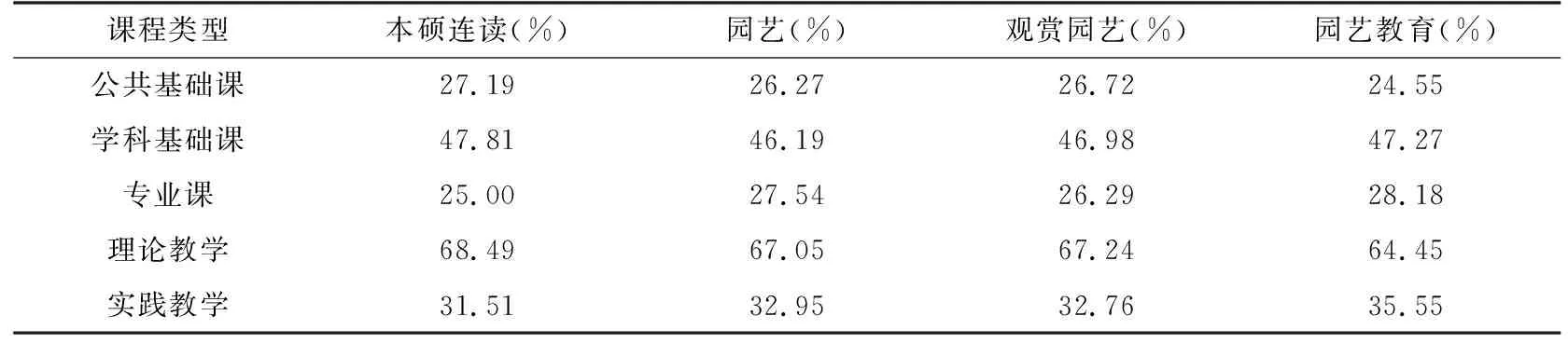

通过每年走访用人单位、广泛调研、举办学生学习委员座谈会收集意见,在形成相应的学情意见调研报告的基础上先后进行了两次培养方案的修订;培养方案的修订以《普通高等学校本科专业目录(2012年)》和《四川农业大学本科专业人才分类培养方案制定意见(2012年)》作为指导意见。初稿由各专业负责人进行起草,课程设置由本专业全体教师把关。由专业负责人将初稿在全院进行了汇报,召开培养方案论证会,并邀请专家和企业对培养方案进行把脉。通过后由教学院长将方案向学校汇报,并通过学校的论证会,方可实施。按照学术型偏重基础知识,复合型注重综合能力培养,应用型以知识运用为重点的特点,分别确定不同培养类型的公共基础课、学科基础课和专业课、理论教学的课时比例(见表1)。调整课时比例与教学计划进度安排。学术型全面实现了小班授课,大四全年在实验室全面开展为期一年的科研锻炼;复合型人才自主选择考研或就业,为复合型及应用型人才开展了“非我莫属”“就业沙龙”等一系列职业规划活动;应用型人才加强专业技能培养,增加专业应用型、实践类课程比例,在大四开展顶岗实习,并为其单独开设“教育学”和“教育心理学”两门课程,统一为园艺教育专业学生办理高中、中职教师资格证。

表1 各类型人才培养课程学分设置比例

(三)以“分类培养”为基础,调整了园艺专业课程体系。

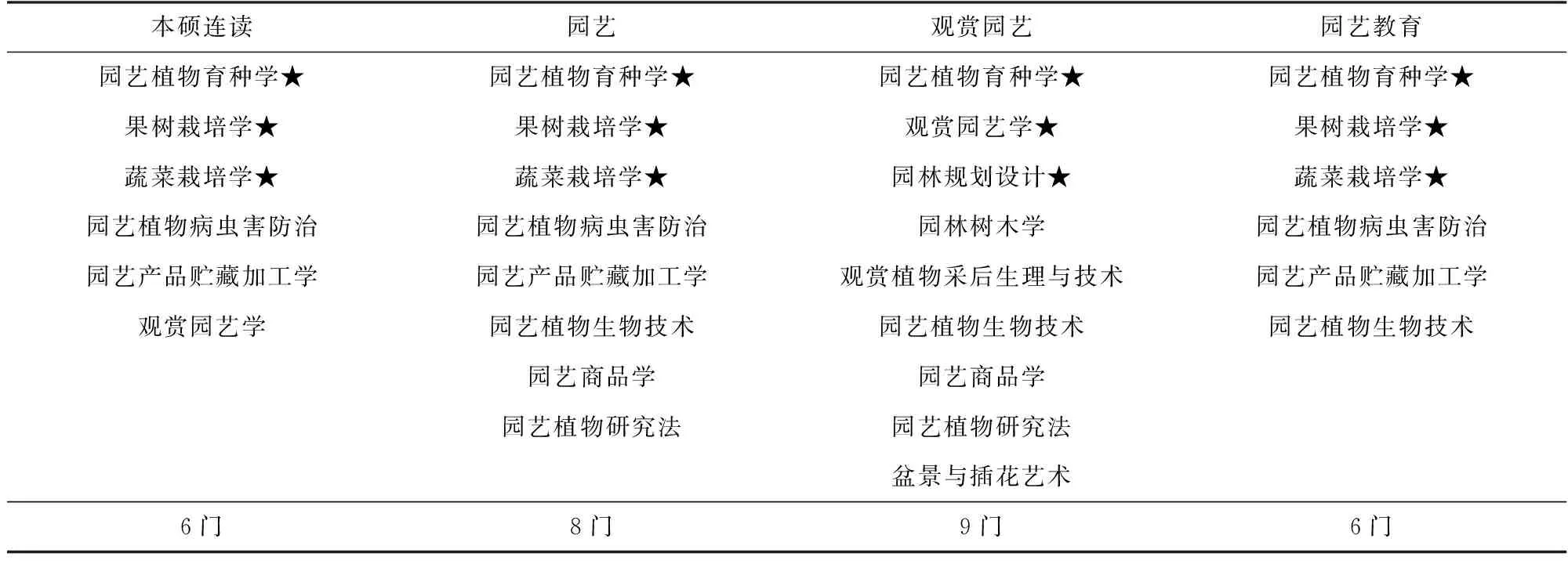

根据人才培养类型,优化课程体系,将有重复内容的课程进行了整合,将“果树育种学”与“蔬菜育种学”合并为“园艺植物育种学”;新增反映学科前沿的“专业概论”和极具专业特色的“园艺商品学”等课程。遴选各培养类型与产业发展密切相关的专业课程及确定3~5门核心骨干课(见表2),重点建设5门核心骨干课程(园艺植物育种学、果树栽培学、蔬菜栽培学、普通遗传学、观赏园艺学),推进省级、校级精品课程、优质特色课程的建设;新增一大批学生感兴趣的专业特色选修课程。组建课程团队,完善每门核心骨干课程的教学大纲和课件。

表2 各类型人才专业课程一览表

注:其中打★的课程为专业核心骨干课程

(四)以“分类培养”为基础,构建园艺专业实践教学体系和实践教学基地

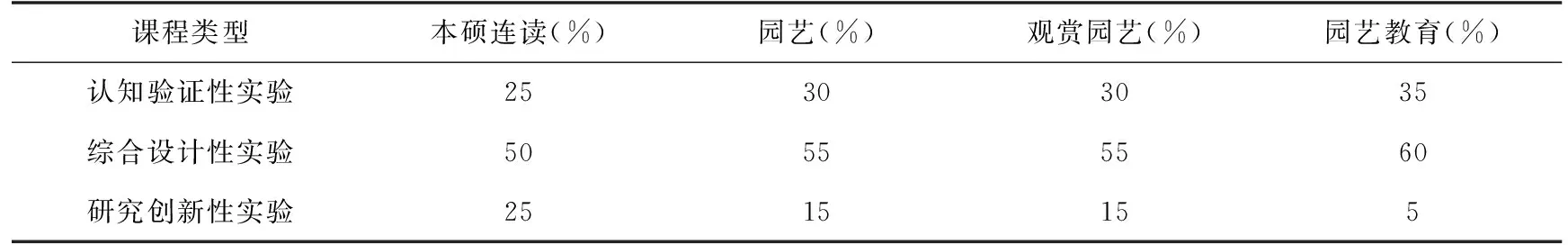

构建园艺专业不同培养类型的实践教学体系。(1)优化实验课程设置,确立各培养类型实践教学中认知性、综合性和研究性实验的学分比例(见表3)。(2)确立完善各个培养类型的实践教学的内容、时间进度安排,开展以课程实习、暑期社会实践、毕业实习为主要形式的实践教学;学院为夯实各培养类型实践教学条件,组建本科生实验平台,针对不同专业特色遴选、建立与之相适应的校级实践教学基地,并利用广泛开展的社会服务为本科生提供院级实践教学基地[5]。按照各培养类型特点,学术型每学期开展假期实验室科研锻炼,要求大一就进入实验室,进行科研苗子选拔;复合型和应用型在4-7学期分别开设“果(菜、花)园经营管理实践”“果(菜、花)园科研实践”和“园艺综合实践”课程,实行教学内容、时间、空间开放式的教学,学生根据自己的兴趣选择,承包教学园区部分果、蔬、花园,学院指派专业老师进行指导、在经费上给予适当支持,收支自行管理,强化专业技能培养;各培养类型需按照分类培养要求,完成1~2次暑期社会实践,并完成社会实践调查报告。学术型培养类型,在学校及联合培养科研院所完成毕业论文;复合型培养类型到就业单位进行毕业实习;应用型培养类型,在实习基地进行为期20周的顶岗毕业实习。(3)完善本科生导师制,落实学术型从大二开始、其他类型从大三开始的一对一导师制,指导本科生完成毕业论文,并为复合型学生配备生活导师,指导其进行职业规划设计,确定考研或是就业的学习目标。(4)学院充分利用自身专业特色,率先在学校开展了本科生专业技能大赛;每年在学校统一部署下开展以提升本科生实践技能,培养专业兴趣,夯实专业基础为目的的“三大计划”,其中 “园艺专业技能大赛”主要是面向复合型和应用型专业开展的,目的在于促进学生提高专业技能和动手能力。目前已开展了5届“园艺植物繁育技能大赛”、2届“花艺技能大赛”和1届“无土栽培盆景制作创意大赛”; “大学生创新训练计划项目”和 “科研兴趣小组计划”主要面向学术型和有科研兴趣的复合型学生开展,目的在于提升学生的科研水平。

表3 各类型人才培养课程学分设置比例

(五)以“分类培养”为基础,推进园艺专业课堂教学质量改革

按照不同的培养类型开展课程习题、课程论文、课程心得、课程讨论、读书报告和课外实践等形式的课程训练,学院在开设的20门课程(8门专业课、3门学科基础课、6门推荐选修课、3门公选课)中开展了课程训练,构建不同培养类型课程训练方式。建设课程训练档案,确立每门课程不同培养类型的内容和方式,指定课程习题内容、课程论文题目、读书报告内容和课外实践方案;确定课程训练的评分比例。根据培养目标和生源基础不同,调整教师课堂教学方式,通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多样化的教学方式分别侧重培养不同类型学生的学习能力、创新能力、分析解决问题能力及动手能力;学院成功举办了2届青年教师讲课比赛,2次本科教学质量奖评选工作,参评教师达29人次。改善教学手段,充分利用多媒体教学平台、信息网络平台、本科实验实践平台开展具有针对性的知识传授和技能培养。成功举办2届多媒体课件大赛,共6门课程参赛;开展了多媒体课件提升计划,共10门课程得到资助。学院为提升教师教学质量每年举行“多媒体课件制作学习交流教学研讨会”及“园艺学院青年教师教学研讨会”。每门课程每学期开展一次教学示范课。

(六)以“分类培养”为基础,建立园艺专业教学质量考评体系

建立以“分类培养”为基础的教学质量考评体系。树立以就业为导向、能力和素质为中心的考核观念,充分发挥考核评价的引导和激励作用。改革考核方式,采用闭卷笔试、作业、现场操作、课程论文(报告)等多种形式,对不同培养类型的学生分别侧重对自主学习能力、对知识的运用及操作技能等方面的考核;改革评价标准:推行以平时成绩为主,课程终考为辅的学习效果评价体系;确立每门专业课平时成绩和课终考核成绩评定比例,以及各种考核方式在不同培养类型中所占的比例;实施论文分类答辩制度,制定毕业论文分类评定标准;增设科研创新学分和社会实践学分;推进完善教学“三听(校院领导、专家、同行听课)、四督(督导、督查、督管、督改)、四评(自评、评教、评学、用人单位评价)多维一体的教学质量考评体系,保证过程监管。

二、园艺专业分类培养模式的实施效果

按照四川农业大学本科专业人才分类培养方案指导意见,已初步形成了园艺学科人才培养的三个类型;修订完善了园艺学科4个专业方向各年级专业分类培养方案;形成了基础雄厚、层次齐全、专业特色鲜明的园艺学科专业体系,拥有园艺一级学科博士点,果树学博士学位授权学科专业和果树学、蔬菜学2个硕士学位授权学科专业,其中果树学为省级重点学科;园艺专业获批国家级特色专业、四川省本科“专业综合改革试点”建设专业及卓越农林人才培养计划。对园艺专业课程体系进行了调整,目前园艺学科已建成4门省级精品课程(园艺植物育种学、园艺产品储藏运销学、果树栽培学、普通遗传学),3门校级精品课程(园艺植物研究法、果树学实验、园艺植物生物技术),9门优质特色课(观赏园艺学、园艺植物生物技术等),新增专业特色选修课12门(阳台园艺、果品营养与保健、花文化等);建成“园艺专业省级教学团队”1个,校级“园艺植物种质创新教学团队”1个,组建了 “园艺植物遗传育种”课程团队。师资队伍建设稳步推进,建设与园艺专业人才分类培养相适应的师资队伍,从事园艺本科教学的师资队伍共40人,包括教授10人,副教授16人。实践教学平台建设初具规模:拥有“园艺植物种质改良”“果树栽培与生态”2个四川省重点实验室,设有“果蔬研究所”“园艺综合实验室”“园艺研究中心”“园艺实验中心”和“教学实验站”等校内教学和科研基地,已建成集教学、科研、社会服务于一体的20多个“三园工程”(即学生的实践园、教师科研园、农业高新技术示范园)实习基地,已形成具有园艺专业特色的“园艺植物标本制作大赛”“插花与花艺大赛”的专业实践活动。学院组织和开展了“本科生科研兴趣计划”等活动,项目开展以来共计立项79项,参与学生达258人。此外,创新训练共立项31项,参与学生达131人。通过本科生科研项目,共发表论文28篇,申报专利17项。进行了以“分类培养”为基础的教学方式和教学质量评价改革,16人次分获学校学院各级教学质量提升计划奖项;1人获得学校教学质量奖特等奖及“我最喜爱青年教师称号”,3人分获“第十三届全国多媒体课件大赛三等奖”“2014年校级多媒体课件大赛三等奖”和“2016年校级多媒体课件大赛二等奖”。已初步完善园艺专业课堂多媒体教学课件和课外网络教学平台;考核体系建设初具效果:分类培养模式实施以来收到来自社会、教师、学生等多方评价。开展本科专业自评估、毕业生自我成长性评价、毕业生教学质量全程评价等。每学期召开小班学习委员交流会,收到学生反馈意见百余条。全面开展院领导和督导评教、学生评教、教师互评和示范教学与教师授课满意率和满意度测评。4 年累计完成听课 400 余人次,教师授课满意度达 99%以上。已全面实施以平时考核为主,课终考核为辅,并需环环合格的课程考核制度。同时开展以学生素质为中心、尊重志趣、激发自信的综合成绩测评工作。

三、结语

分类培养项目开展以来,学院共培养学术型、复合型和应用型本科毕业生4届,共计900余名。4 年来,走访了 50 多家用人单位,收集 100 余份用人单位调查表和 50 余份毕业学生跟踪信息表。分类培养模式得到社会认可、学生满意、学院发展的良好效果。通过分类培养,各类型学生在校期间便形成了明确的学习目标和专业特长。不同的培养类型,其培养目标不同,学生达到毕业的要求不同,修读的课程体系不一样,使学生在校期间可以根据自己的培养目标进行不同课程的修读,根据自己学习能力和毕业要求进行选课。在实践教学阶段,不同的培养类型在实践教学内容、课时、第二课堂的实践项目的选择上也有不同;最重要的是建立起了不同培养类型、培养目标与就业之间的联系,分类引导毕业生就业[6]。其中,学术型的园艺(本硕)专业全部进入研究生阶段的学习,毕业后主要的就业方向以科研、教学单位为主;复合型的园艺和观赏园艺专业,除了一部分考取研究生继续深造外,其余毕业生主要进入企业及地方农业生产相关单位任职;应用型的园艺教育专业主要就业方向为中小企业,部分学生进入地方高职、高专或中小学教师岗位任职。园艺产业发展对人才的多元化的需求,使得分类培养成为一项积极有效的探索。通过改革搭建了“人才培养—人才供给—职位需求”之间的桥梁,在人才培养和人才需求的平衡方面做了有益探索,为解决学生就业难和用人单位招聘难矛盾做出了积极有效的尝试,满足了社会产业发展对多类型、多层次人才不同需求,取得了良好的社会效果。

[注释]

①四川农业大学本科教学管理选编(2012年)[M].成都:四川农业大学,2012.