晚清女性战乱诗抒情的性别化与个人化

朱君毅

(兰州财经大学 商务传媒学院,甘肃 兰州 730020)

一、前言

清代乾嘉时期,在培养“贤媛”的时尚影响下,贵族女性接受教育的现象趋于普遍,诗歌创作也成为她们的必备技能。虽然在当时对妇女能否从事文学创作有着较大争议,却仍然无法阻止吟诗作赋乃至结集出版的潮流。“作为文化消费者和生产者,明、清江南的受教育女性开始参与进了写作文化中。无论是印刷文化还是她们自己的生活,都因而走进一个新纪元。”[1]仅胡文楷《历代妇女著作考》著录中列举的清代女性作家就有3500多位,“超轶前代,数逾三千”[2]。相较于前代女性,她们的创作呈现出家族化、女性作家社会交往扩大化、女性作家作品结集出版等特点[3]。

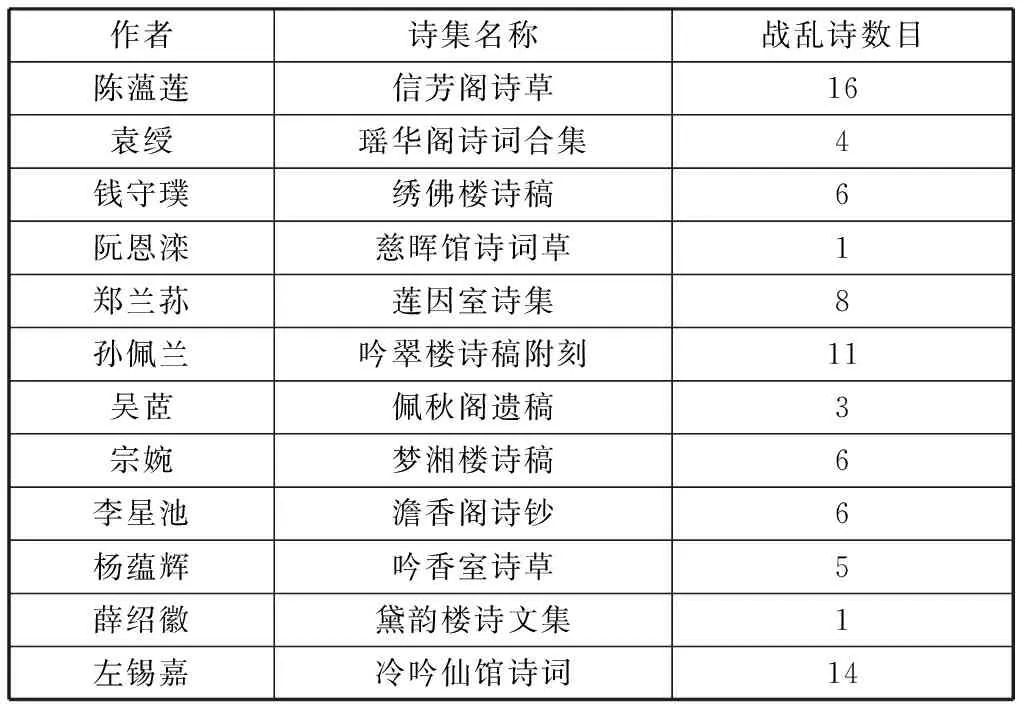

从创作内容来看,鸦片战争前,妇女们生长于太平盛世之中,过着足不出户的闺阁生活,其所见所闻极为有限,因此诗歌创作的内容基本上不出风花雪月、儿女情长的范围,即使间有“经史兼通”者有咏史、感事等题材的诗作,也多为“纸上得来”之作。鸦片战争开始,清帝国遭遇“数千年来未有之强敌”[4],战乱使得许多女性诗人家族破碎,饱受流离之苦。从文学创作的角度看,这种前所未有的经历极大地拓宽了她们的创作视野,也必然为其诗歌带来新的题材。许多女性诗人历经了两次鸦片战争、太平天国战争,还有的亲历了“陕甘回变”、广西苗乱等事件,这在她们的作品集中留下了较多的印记。仅在方秀洁主编的《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏明清妇女著述汇刊》中,就有15位女性诗人的81首诗歌(如果将其中的组诗分开统计,则约有120首)涉及对其战乱遭遇的直接书写,如表1所示。

表1 清代妇女战乱诗统计

数据来源:方秀洁《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏明清妇女著述汇刊》(广西师范大学出版社,2009)。

由于具体遭际不同,她们的诗作对战乱书写也各有侧重,例如陈薀莲、钱守璞等人,嫁入官宦之家并随宦在外,虽有逃避战乱的经历,却未有家族破碎的遭际,所以她们的诗作更多是对战事、战役的描写,对国运、民生的关注;左锡嘉、孙佩兰等人都经历过战乱导致的家族丧乱,给其带来了刻骨铭心的伤痛,因此她们的诗歌更侧重于体现个人及其家族的战乱遭际。

“缘情”“言志”是中国诗歌创作的出发点,晚清女性的战乱诗中,也表现出极为强烈的抒情倾向。战乱彻底击碎了女性诗人的家国想象和她们的闺阁春梦,给其带来了极度强烈的心灵震撼。长处闺阁中的女性,家国巨变与个人遭际改变了其诗歌创作的内容,其诗歌抒情的方式亦因而转向。如果说她们在太平时期的诗作主要是抒发天伦之乐、儿女之情,那这种人生巨变所激发的是忧、愤、恨、悲等诸多的负面感情。许多女性诗人在其诗歌中体现了其历经逃难避居、亲人伤亡,目睹战乱造成民生苦难的生活场景,这种切肤之痛是最深也是最独特的。在其战乱诗歌的字里行间,充满了对“夷”“贼”“逆”等势力的愤恨,对亲朋遭遇的伤痛,以及流离生活之忧思(对太平的渴望)。作为女性,她们在诗歌中关注的焦点与男性不同,抒情的内容及方式也体现了女性化的特征。由于战乱经历带来的个人感受不同,因此在抒发情感时,她们虽有可能与历代或同时代的男性诗人一样,表现出忧国忧民之情,但更多的是抒发因各人遭际而引发的个人化情感。

二、细节性追忆与细腻化情感

晚清多数女性诗人都曾因战乱流离他乡,她们或经历了家族丧乱,或与亲人天各一方,或于逃难中饱受饥饿、病苦的折磨,或遗失家族诗文手稿(这对他们来说意义重大)。这种经历给其带来的感受是最直接最深刻的,因此她们在其诗歌中,或追述亡者生平以表痛悼,或追忆往昔天伦之乐以表对远方亲人的思念,或追忆往昔生活以表对故乡的思念和对太平的渴望。这种追忆在其诗歌中显得非常细致,相应地其中寄托的情感也显得细腻化。

1.悼亡诗。对因战乱而亡故的亲人生平进行追述,是当时的女性诗人在悼亡诗中常见的做法。袁绶与妹妹柔吉从小感情深厚,其诗集《晚眺寄怀柔吉妹》《夏日即事兼怀柔吉妹》都有所体现。柔吉死于太平军攻陷金陵之战中,她创作了古体诗《哭柔吉妹死金陵失守之难》[5]以哀悼。袁绶以纪实的笔法追述柔吉短暂的一生和极其不幸的遭遇:柔吉十七于归、廿五丧夫,“上有威姑,下有稚子”;含辛茹苦教子,两子又相继夭殇;忍死吞声奉养其姑,抚养幼女,其女待嫁时又不幸离世。柔吉三十三岁时又死于金陵之乱。袁绶在诗中写下“生不能生,死不可死”,“隔江烟水孤鸿飞”,“忍死吞声存一息”,“夜台骨肉悲团圆”等句,字里行间“不幸”“伤心”“邅迍”“断肠”等词,均是从细微之处着眼,抒发对妹妹柔吉不幸一生和惨痛遭遇的同情与哀伤。这种追思可解读为一种寄托哀伤的抒情方式,也可视为作者因妹妹惨死而联想其经历的不幸,后自然地将其写于诗中。其中柔吉生前生活之艰难、遭遇丧乱之苦痛,以及柔吉死后之情形,均是作者内心真情实感的自然流露。

2.思夫诗。战乱中,一些女性不得不与夫婿分居两地,音信难通。回忆往昔之美满生活,对比当下流离之困苦,她们唯有以诗歌来抒发其思念之情。在对远方亲人的思念诗中,大多是对往日美好生活的重现,可谓“甜蜜的伤痛”。1862年,杨蕴辉携儿随舅氏在甘肃天水避难,作长诗《外寄归梦吟一阕赋此却寄》[6],诗中描写了在“粤氛披猖,逆回啸起”的兵乱中,作者与家人分居三地。大姑携两儿避乱于礼邑(今甘肃礼县)仇池山,后回天水。次年冬天,丈夫携带两儿避乱长安,又遭兵乱、饥馑,“壬戌随宦甘肃遭回逆乱,遭围城者三载”,“举家风鹤犹时警,计程盼断长安信”[6]。正是对这种流离惶恐情形的书写,使得杨蕴辉在诗中用“荻花”“双鲤”渲染家书中的“情词婉转伤心字”,用“织锦”“登楼”“蒹葭”“锦瑟”烘托相思之情,追忆与丈夫往昔两小无猜,儿女成行,因多病而荒废学业的经历,后又写到兵乱“惊破鸳鸯梦”与丈夫生离死别的情境,“异地枝棲年复年,故园千里梦魂牵”。作者在诗中运用怨、悲、愁、惊、险等意象,吟唱思念与愁苦之情绪,可谓愁肠百结,感人至深。

3.思乡诗。连年战乱导致人们流离失所,一些女性诗人往往在其作品中书写对往昔太平生活的追忆,与此时流落他乡的境况作对比,抒发对故乡的思念和对太平生活的渴望。1853年太平军攻陷金陵、润州、扬州时,阮恩滦与家人分居两地,忧愁过甚后病逝。一首五言古诗[5]记述了阮恩滦在媚川避兵时的感慨:“兵乱未息,乡问久疏。南望白云,形神交瘁。人言愁,始欲愁矣。率赋长歌,用抒忧抱”。诗中回忆学习文史、章句、诗词、绘画的快乐,转而抒发对兵乱未息、乡问久疏之忧愁:“旌旗蔽江黑,端忧从中来”,以及对往日生活的怀念和对故乡的向往:“安得扫机枪,尘氛清四极,……载咏河广诗,长风送楫归”。诗中情思柔婉,不绝如缕,正是女性抒情诗的特征所在。

悼亡诗中的苦苦追思、思夫诗中甜蜜的伤痛、思乡诗中对太平生活的渴望,是女性面对灾难的无奈表达。正因为她们无法改变现状,才会产生这种感情;她们所怀念的对象在时空上过于渺茫,只能通过诗歌表达其苍白无力的渴望[7]。细节化的追述式书写,是女性细腻的感悟在诗歌文本上的独特表现,其中悼亡诗重在对作者本人与亡者的生活细节的描写,思夫诗、思乡诗则分别重在对两人世界、故乡生活、闺中生活的回忆,并将个人细腻的情感体验融入这种细节化的追忆当中。与男性诗人相比,细节化的追忆和细腻化的抒情的书写方式与女性诗人的生活经历及其关注的焦点不无关系。

三、“怨而诽”“哀而伤”的抒情

一般而言,女性诗歌创作都会遵循“哀而不伤,乐而不淫”的基本原则,她们对往日诗作中的闲情逸致把握得很有分寸。但是在家国危亡之际,亲朋因之丧乱之时,她们在诗歌中流露的感情往往显得不可抑制,这在诗歌文本表达特征上异常明显。李惠仪认为,在乱世之中,女性诗人若与男性诗人一样,借助伤春悲秋来寄托家国之悲,很难引起政治上的解读,因此“女性文学眷怀家国之际多直抒其情,偏向激昂悲壮之音,而较小弥曲弥深的低吟”[8]。

1.愤怒:对敌军之蔑视与愤恨。鸦片战争之初,清人对英军的态度仍然停留在“华夷之辨”的阶段。在女性诗作中,同样也表现出轻视对方和自信必胜的心态。她们在诗中将对方称为“蚩尤”“妖氛”“逆夷”“腥臊”“犬羊”“修罗”“豺貘”等,认为对方终将成为俎上之肉:“吾皇神武訏谟广,看尔游魂何处逃”(陈薀莲《闻定海复陷》)[5]。这既是对敌人的蔑视,同样也体现出“天朝上国”的心态。陈薀莲七律《苦雨行》[5]写于1840年8月鸦片战争开始之时,作者一方面着力渲染暴雨给城中居民造成的灾难,在此基础上表达对“英夷”的蔑视,将英军比作“蚁穴鼎鱼”“纷纷蛇豕”,指出其侵略就是“螳臂撼车”,并且以“愤极蛾眉欲请缨”来表达自己的激愤。这是对敌军烧杀抢掠的愤恨,更是对“英夷”胆敢冒犯天朝上国的愤怒。正是由于作者无法抑制的激愤,才使得诗中的表达如此直接。

战争严重破坏了清帝国的稳定状态,也把女性诗人卷入了灾难的漩涡。她们通过诗作来描写她们的遭遇,抒发其悲愤之感。1853年3月,太平军攻陷南京。袁绶在《哭柔吉妹死金陵失守之难》中写道:“乱杀军民不住手,家业荡为贼所有。少壮掳去冲前锋,妇孺驱来入女馆”,直接描写城中百姓的遭际及太平军掳掠人口充其军力之事。1860年9月15日,清军崩溃,“主帅宵遁”,次日城被占领。宗婉在《咸丰庚申感事四律》[9]299中写有“生怜胜游地,碧血染蒿莱”,即指太平军入城之后的情形。诗中通过自注详细记述她的弟、姪、甥、子五人被相继掳去,自己被内侄书锄救出之事,表达了愤怒已极、同归于尽的激烈感情:“怒深发上指,愤极体忘疲。肯效闺人泣,甘同烈士为”。作者目睹亲朋和百姓在战乱中伤亡的悲惨遭遇,这种切肤之痛所激发的愤怒脱口而出,不须任何修饰。

2.无奈:对清军之讽刺和批判。对战争中贪生怕死、苟且偷安、争名夺利等现象,一些女性诗人在其诗歌中给予了不同程度的批判。作者在诗中往往直抒胸臆,直指其事。例如陈薀莲在《避乱蕂淓》[5]中对“四夷兵至”而无人敢战的情形进行讽刺:“纷纷壮士竞投戈”“犹谏君王幸热河”,对那些事不关己高高挂起的官员直接批判:“背城借一犹堪战,谁料诸公袖手看”。袁绶五言律诗《闻道》[5]对战争中朝廷无策、将相无能等各种负面现象进行猛烈批判。面对外敌入侵,朝廷“无长策”“乏将才”是极大的缺陷;在与英人谈判中,“遽撤边防”是最大的失误,导致海禁宽驰,敌军深入;加上“妖草(鸦片)”的巨大诱惑,最终酿成祸端。那些“爱财兼惜死”之辈掌控着权利和地位,却尸位素餐、贪生怕死、偷安和议,不战反得军功。作者指斥这些人是“尸素愧男儿”之辈。杨蕴辉《庚子闻警感事》[6]围绕“九国联锋”(指“八国联军”进入北京)事件,指出老臣谨慎谏疏、骄将轻敌邀功以致国本动摇,对迁都变法未果之事表示遗憾,其中“讵识天心”的表述直指最高统治者。 诗中将朝廷“西狩”之仓皇与当年乾隆“南巡”之盛事、唐玄宗“蜀道闻铃”之凄惨加以对比,讽刺之意明白无遗。诗中列举三北、西枢、南省等烽烟四起的状况,将其视为“百世羞”。对和戎乏策、缺乏砥柱之才及朝廷贪壑无盈、民怨四起的状况直接批判,表达了“小草有心徒向日,天涯涕泪更谁知”的无奈。需要指出的是,虽然处于战乱中,但是女性诗人们及其家人仍然在“君恩”的笼罩下,她们能够以女性身份批判当权者,甚至直指统治者,足见当时她们诗歌抒情的直接性。

3.哀痛:对遇难亲朋之伤悼。许多女性诗人的亲朋因战争而“殉难”或“病亡”,因此悼亡诗也成为其战乱诗的重要构成部分,同时也是她们抒情最为直接的诗歌类型。左锡嘉,其夫曾咏在太平天国战争时殁于安庆军中,左锡嘉扶柩归葬于成都。在此前后,共作悼亡诗十余首。在四言诗《九月十一皖省舟次闻外子凶耗》[9]中,对丈夫忠孝而不永年表示悲痛,对自己生不逢时而遭此大难表示哀伤,对上有舅姑,下有弱息,尤其是遗孤三男五女羁旅赣州,其中长者(当为曾懿)方十岁,表示哀痛,终以“痛心化石,终古而已”。 作者在诗中没有运用典故,也无任何修饰,而是以直白的四言句直述无以抑制之悲哀。在左锡嘉的悼亡诗中,主要描述了其所处的环境,在此基础上倾诉其遭遇的不幸与处境的艰难。作者后来自绘《孤舟入蜀图》,为之题序,其中有“情天浩浩,女娲莫补缺陷之天;愁海茫茫,精卫难填沉沦之海;苦心化石,空余血泪斑斑;端蒙如云,徒剩离魂惨惨”[9],由此可以看作是后来对扶柩入川心境的客观追忆。作者在诗中以孤舟、旛影、愁云、独雁、落月等意象,以“天空濛兮无情,日惨淡兮失色”,“蜀鹃血烟冥冥,猿猱悲啸草木腥”写出了其极其悲痛之情。对生者而言,如此惨痛的遭遇所带来的悲恸已无须在文字上修饰,正如作者在诗中所写:“一字未成肠断裂”。

郑兰荪在1853年江宁之乱中由扬州逃亡吴门。其弟子竺当时避兵乡间,后“潜入贼营”欲灭其首领,因事泄露而被杀。郑兰荪作《六月十二日哭子竺弟殉难》,其中“再睹难期尤痛汝,虽生何乐转伤吾。形骸待毙心如碎,为写哀思笔强濡”[5]以极悲之笔抒写哀痛之情。一年后,作七律十六首,再次痛悼子竺。诗中对子竺乐天知命却聪明福薄,“功名未遂身先死”深感痛惜;忆往昔姐弟情深,伤心“而今回忆都成梦,泪湿阑干作雨飞”。怀念其弟,梦魂萦绕,“昏灯顾影,残漏惊魂”,“何曾一刻展双眉”。诗中字字皆泪,句句皆愁,十六首回环往复,尽写怀念之苦。

1860年杭州失陷。孙佩兰逃难时其丈夫胡陛言被掳去,胡陛言“骂贼声甚厉,遂被戕”,孙佩兰“投河以殉,贼亦去”。虽被当地人救起,然而“全家十余口相继殉难”,之后她与父母会聚,避往定海桃花山。遭此灭顶之灾,她在避难期间“呜咽饮泣,心崩骨摧”,作《避难塘栖哭外》《哭外遗像》等多首诗,寄托哀痛与忧思,对不幸殉难的亲友“不免连类及之,寸肠欲断”;对仍陷于杭州城中的亲友深表牵挂。宗婉在1860年作诗歌数首[9],记述了儿子“萧葵”本在乡间,因城中兵警而返城探视母亲,途中被掳去三个月;弟宗韵亦被掳,半年后方得重逢。其中《喜葵儿归》连用“惜汝”“痛汝”“怜汝”“谅汝”四句,以及“泪尽神如痴,断肠复断肠”等句,将慈母对儿子的挚爱及失子的痛哀表现到极致。这些诗也都是直抒悲痛而不加曲隐。

如果说晚清女性的战乱诗可以归入“诗史”,则她们的书写可能与“温柔敦厚”之旨有所偏离。对男性诗人来说,也许能够理性地用文字来表达,对感情进行适当的控制;而对女性诗人来说,战乱带来的巨变给其造成的心灵创伤是无以复加的,其运用诗歌的抒情方式抒发情感已不可抑制,也无须抑制,因而形成了上述直白式书写与“怨而诽”“哀而伤”的抒情。

四、“复调”式抒情

晚清女性诗人的战乱诗中表现出细腻和极致的特点,也是其多重感情的同时表现。相比于男性,战乱中的女性经历了更多的磨难,遭受了更多的心灵创伤,由于她们的父兄、丈夫多在外地任职或在前线抗敌,现实的遭遇往往只能由她们自己来承担。她们因此备尝旅途艰辛、饥饿、病痛的折磨,饱受亲人生离死别的煎熬,其所经历的悲愤、忧愁的感受,往往在其单首诗或组诗中交织出现。郑兰荪《如皋寄斋感怀》[5]作于避兵如皋期间,作者1853年因太平军攻占扬州而“仓皇奉姑慈出避”,历尽艰辛而寄斋如皋。诗词表达了对故乡的思恋、病痛的煎熬,对诗词手稿及同人题序丢失的遗憾,对时局的担忧,对丈夫、幼儿、姑慈的牵念,对故乡双亲灵榇因乱未葬的伤痛,“但将心愿他年了,肯恋尘缘作远行”。诗中自注引张船山太守句:“人生久居世,慨焉作远行。”郑兰荪以避兵他乡为起点,将多重感情寄寓在十六句诗中,反映出复杂而难以索解的心情,这也正是当时许多女性诗人共同的心理状态。

即使是未亲历家族变故的女性诗人,也会在其诗歌中表现出上述特点。陈薀莲的《避乱蕂淓途中即景、旅馆言怀》[5]用组诗十一首,抒写战乱之中得以暂避乡下的诸多感受。前四首集中笔墨,描写蕂淓夏日胜境,将此地比作世外桃源,“斯游更胜山阴道,好景如仙应接忙”,“渔樵耕读民风好,可做桃花源里看”。其中寄托的是乱世求生、暂得安宁的自我安慰,也流露出对这种珍贵的短暂宁静的深切体验。然而作者并未完全沉侵在这种暂时的平静中,而是笔锋一转,在后七首中,通过“时平说孝与谈忠,乱世谁能效赤衷”,“说和说战都难事”,“犹谏君王幸热河”,“万金家报秋冬得,两处生全感上苍”等诗句,将其对战局的隐忧、对江南亲人的牵念和前途未卜的迷茫等诸多感受融入其中,折射出作者当时百般无奈的复杂心态。其中第九首是在太平军攻占江南时,对“常城失陷,投池而死”的烈女庄友贞的钦敬,其中亦隐约透露出作者宁为玉碎的意志。这在第十二首中得以直接表白:“蚩尤妖氛如延及,抱石焚山了此生。”正是在这种看似纷乱的组诗中,作者以其细腻的笔触,运用多种交织的意象,将其对战乱的种种内心感受一一抒发,充分体现出女性独特的抒情心理特征。陈薀莲在《拟行路难》中,也书写了一种复杂多层的感受,题注“外子复有保阳之役,歌此赠之”表明作诗缘由,诗中一方面表达相思之苦,又连用多个典故,对“长松千寻屈涧底,荆棘径尺栽山巅”等官场不公的现象表示愤慨,同时又表达了“曷不归种二顷田”的无奈。作者因战争而思夫,由思夫想到丈夫的前程,进一步抱怨用人不公,折射出其微妙而多层的心理状态。

在鸦片战争和太平天国战争中,谁也无法对战局做出明确的判断。鸦片战争中“英夷”的坚船利炮、太平天国战争中太平军的猛烈攻势,清政府及清军内部的问题,都使人们感到前途渺茫。在此背景下,避兵他乡的女性诗人们,也只能在惊恐、忧愁、迷茫、哀伤中度过,即使在短暂的安宁中,她们仍会将这种复杂多层的感受寄托在诗歌中。

五、结语

鸦片战争以后,诗坛诗风为之一变,出现了许多具有“诗史”性质的“梅村体”诗歌[10]。就男性诗人而言,他们的诗歌更多地关注战局、民生等内容,其诗歌抒情的侧重点也在于此。相比之下,女性诗人的战乱诗歌视野就较为狭窄,她们战乱诗的关注点主要在于个人及其家族的遭遇,其诗歌抒情也基本上局限于此。虽然其中也有视野较为开阔,关注焦点符合“爱国主义诗潮”的诗歌,如陈薀莲对战事的书写、钱守璞对军事策略的反思,但毕竟为数不多。究其原因,当与其身为女性的创作视野及其日常关注的焦点有关。如果说女性战乱诗中的英雄人物形象与同时代男性诗人的写作倾向一致,那么诗中屡屡出现身为女性的忧愁、悲伤、苦痛、恨等情绪,以及对流离、疾病、死亡等描写,则明显是从女性特有的视角进行抒情,表现出更加女性化的特色。

在对个人及家族遭际的叙述中,女性诗人寄予了更多、更细腻的个人化抒情。一定意义上来看,这种个人化的抒情与传统所说的“美刺”有联系但也有着太多区别。它更多的是女性诗人们的个人切身体验,是对亲人的“连类及之”的痛悼,即使对方是因国事而亡,这种抒情(哀痛)仍然主要出于亲情,而非将对方作为一种更高的(政治的)歌颂对象。另外,诗中所述逃难之惊险、愁苦、疾病、饥饿等叙事及与此对应的抒情,也大部分是个人化的。由于是亲身的经历,同时其抒情是基于自身真实的情感经验,其感情的抒发显然更加真实、清晰,也往往显得不可抑制及多样化。