中共与华侨运动讲习所史事探析

郭 满

中国国民党党立华侨运动讲习所(以下简称“华讲所”)是第一次国共合作的历史产物,成立于北伐战争期间的1926年12月,以动员海外华侨群体参与国内革命为旨趣。关于华讲所的来龙去脉等问题,目前研究很薄弱,现有研究成果仅见华讲所学员胡一声、关卫的一篇回忆性文章《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》。该文简要回顾了华讲所的成立缘起、培训课程,论述了结业成员的革命活动[注]相关研究参见胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》,《党史研究》1983年第4期;胡一声、关卫:《华侨讲习所》,《羊城晚报》1983年8月17日。。但限于材料,该文对中共在华讲所中所扮演的角色未作考察,也未深究其对中共侨务政策产生的影响。近来,笔者在广东革命历史博物馆见到一份名为《革命文献讲义》的油印材料,迄今尚未被编号整理,其内容恰好是华讲所讲义的合集。由此,本文试图从《革命文献讲义》的文本出发,通过对华讲所具体授课内容的分析,借以管窥其筹办实况和中共早期对侨务活动的参与情况,以求厘清中共早期侨务政策的一些历史脉络,并对以往研究的不足有所弥补。

一、华讲所沿革和概况

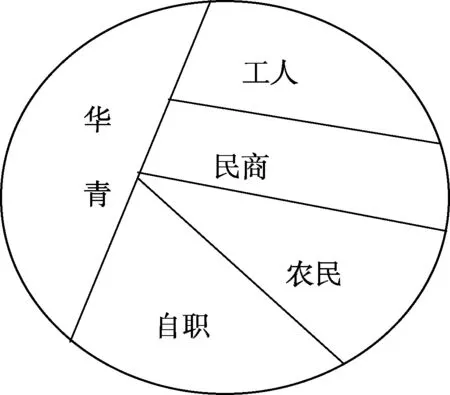

1926年12月,根据国民党中央海外部的建议,经国民党中央第65次常务委员会批准,中国国民党党立华侨运动讲习所在广州开办。国民党中央海外部部长彭泽民兼任华讲所所长,中共党员张航声担任教务主任并主持实际工作。[注]李景田主编:《中国共产党历史大辞典:新民主主义革命时期》,中共中央党校出版社,2011年,第218页。华讲所自1926年12月成立到1927年3月为止,只开办过一期讲习班,招收人数约80人,编为1个班。据被中共派到华讲所学习的邓兆兰回忆,与她一同前去的有从香港回来的黎子云、李伟代、黎纯之三人,整个华讲所“学员有70多人,其中多数是共产党员和共青团员”[注]邓兆兰:《我在省港大罢工和“四一二”政变期间的一段经历》, 广州市政协学习和文史资料委员会:《广州文史》第77辑,广州出版社,2008年,第636页。。曾担任华讲所讲师的郭寿华在讲义《青年运动的发生》一文中,对学员职业来源作过简单的统计并制成示意图(见图1)。

图1 讲习所学员统计

说明:图表材料来自郭寿华:《青年运动的发生》,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。

上述图中显示:华讲所的学员们从事多种职业,工人、农民、自由职业者比例占半数以上,其中自由职业者占据很大一部分。这也表明当时大部分华侨虽然在国外都是打拼多年,但是经济和生活状况普遍差强人意。当时,郭寿华曾经请学员们中认为“自己经济能够独立的,请指(举)手”,结果举手者仅有2人。[注]郭寿华:《青年运动的发生》,第2页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。

华讲所对于学员的招收条件要求不高。《华侨运动讲习所简章和学科》[注]余思在《彭泽民筹创侨运讲习所》一文中提到,筹委会经过酝酿和讨论通过的文件名为《华侨运动讲习所简章》。参见余思:《彭泽民筹创侨运讲习所》,四会县政协文史组:《四会文史》第5辑,内部资料,1988年,第72页。中规定,学员招收资格为:“不论性别,凡是本党党员在十八岁以上,三十五岁以下,曾在中学毕业,或有相当程度,及略懂英语者为合格。”[注]胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》,《党史研究》1983年第4期。另外,余思在《彭泽民筹创侨运讲习所》一文中回忆说,筹委会经酝酿、讨论通过的《华侨运动讲习所简章》中对华讲所诸方面的规定如下:

一、定名:中国国民党党立华侨运动讲习所;二、宗旨:以培养海外党务指导人才,引导华侨进行反帝爱国运动;三、培养目标:海外党务教育员、华侨运动监督员、报馆编辑及其他工作人员。[注]余思:《彭泽民筹创侨运讲习所》,《四会文史》第5辑,第72页。

华讲所的教员则由中共和国民党左派的著名人士担任,主要有邓演达、郭沫若、萧楚女、熊锐、恽代英、韩麟符、任卓宣、陈其瑷、许超循、甘乃光等人,“其中大部分是农民讲习所的教员”[注]胡一声:《华侨运动讲习所》,钟秀英编:《胡一声传略》,暨南大学出版社,1991年,第147页。,陈碧海任事务员[注]章定龙、彭润平:《彭泽民:孙中山信徒共产党挚友》,《炎黄春秋》2001年第7期。。华讲所规定每天授课6小时,每周36课时,讲授内容主要为四个方面:(1)理论教育,包括三民主义、社会主义、帝国主义等;(2)政治教育,包括国内外政治经济状况、世界和中国革命史、殖民地和民族运动等;(3)业务教育,包括华侨运动的作用、海外的团体活动、海外交通及华侨状况、工人商人青年运动等;(4)党务教育,包括国民党党史等[注]张静如、梁志祥等主编:《中国共产党通志》第3卷,中央文献出版社,2012年,第134页。。另外,华讲所还聘请容保辉为军事训练员,开展相关的军事训练工作。

受训期间,华讲所成员除了上课,还经常在报刊登载文章,宣传革命理念。其中,1927年1月25日,黄鹄[注]根据文末“一九二七.一.二五于党立华侨运动讲习所”的信息,可推知黄鹄当为华讲所教员或学员身份。在《广州民国日报》副刊《现代青年》发表《中国国民革命与世界革命》一文,驳斥国家主义者所主张的“外不亲善,反对孙总理联俄政策”的主张,赞同陈独秀所说的国家主义者“不是民族主义,而是闭关主义,不是独立运动,而是孤立运动”。文章还声言,作为半殖民地的中国在“国际资本帝国主义和国内军阀双重压迫之下”,“惟有联合国内各被压迫阶级的力量共同努力”才能完成“打倒帝国主义的国民革命工作”,并主张联合世界上革命先进国以及“世界被压迫民族”共同奋斗。[注]陈彩凤、黄秀华、农莉民编:《广东青年运动历史资料》,内部资料,1991年,第88—89页。周德熙[注]根据文末“十六.三.四,于党立华侨运动讲习所”的信息,可推知周德熙当为华讲所教员学员身份。则在《怎样做成革命的青年》一文中详细阐释了成为一名革命青年的必要条件,包括:(1)确定人生观;(2)要有坚定的毅力:(3)要有奋斗的勇敢;(4)要有牺牲精神;(5)要培养革命的三大本领,即能讲话、能办事、能做论文;(6)要时时观察国内外的经济政治情形。[注]周德熙:《怎样做成革命青年》,陈彩凤、黄秀华、农莉民编:《广州民国日报:青运资料选辑(1923—1929)》,第433—435页。

1927年3月,华讲所第一期结业,其毕业学员即刻参加到北伐战争的革命洪流中。不久,由于第一次国共合作走向破裂,华讲所学员的政治思想出现分化,一部分学员投入国民党右派阵营,[注]胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》,《党史研究》1983年第4期。而其他前往海外活动的学员则积极主动地投入到华侨工作中,分别开展文化教育、报社编辑、筹建工人夜校等工作。学员们开展的一系列侨务工作,推动了海外侨胞爱国主义情操和反帝思想觉悟的提升,促进了他们参与祖国革命事业的热情。

二、华讲所的培训内容

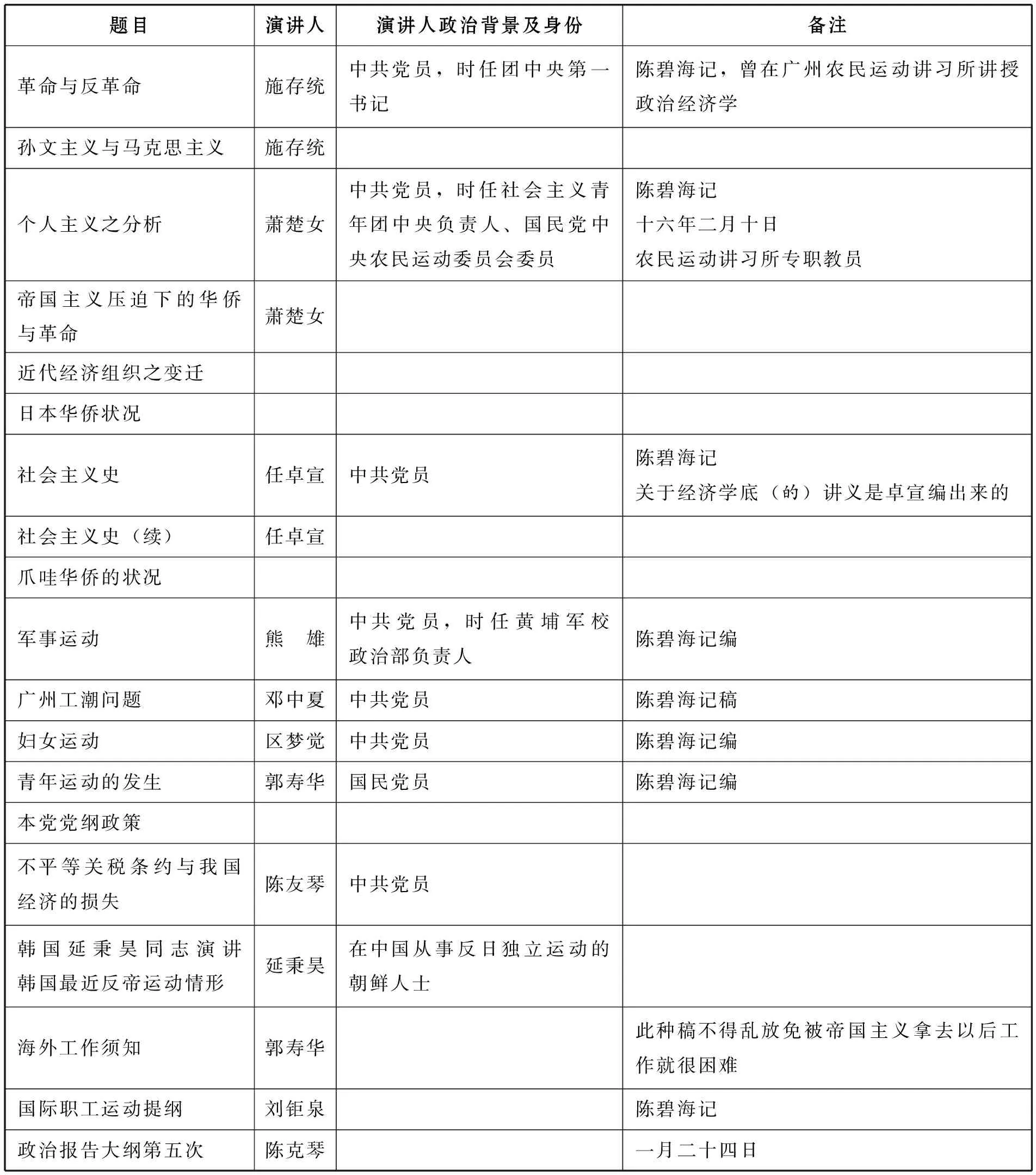

华讲所开展培训的教材是《革命文献讲义》。这是一本集合小册子,为手写油印本。每篇讲义分别标注页码,其中有演讲稿16篇,多由华讲所事务员陈碧海整理,另有《本党党纲政策》《海外工作须知》《政治报告大纲第五次》各一篇,共计19篇(见表1)。

表1 《革命文献讲义》内容整理

说明:本表格内容根据《革命文献讲义》整理制成。

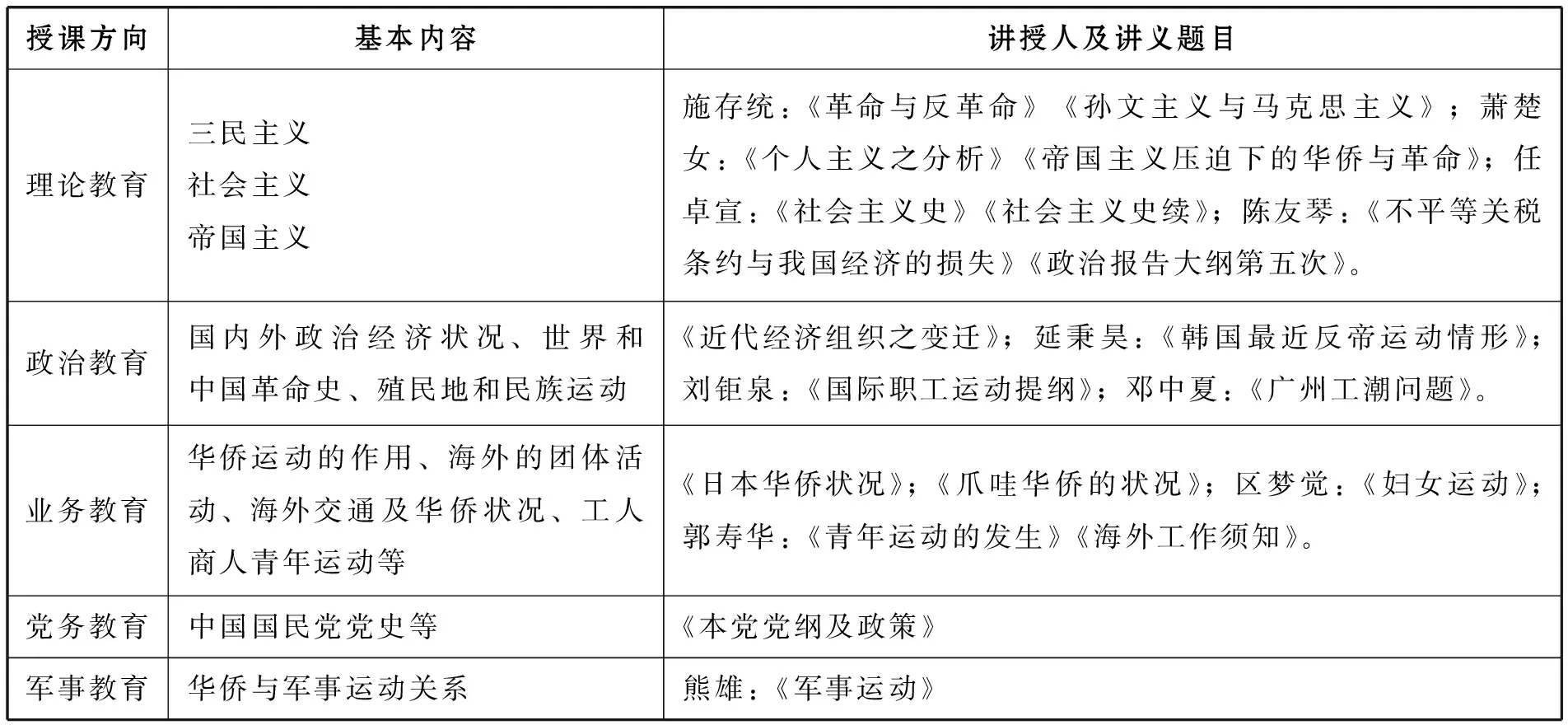

华讲所的讲义主题按照内容划分,主要有四个方面:理论教育、政治教育、业务教育、党务教育[注]张静如、梁志祥等主编:《中国共产党通志》第3卷,第134页。。另外,还开展相关军事训练方面的教育。具体讲授人员和题目信息可见下表(见表2)。

表2 华讲所授课内容

说明:本表格内容参照《革命文献讲义》制成。

从上表可以看出:在演讲议题上,《革命文献讲义》中直接与华侨议题相关的有《帝国主义压迫下的华侨与革命》《日本华侨状况》《爪哇华侨的状况》三篇。其中,《日本华侨状况》《爪哇华侨的状况》两篇讲稿未标注作者。它们在论述上均对华侨寓居海外的原因作了简单的说明,并讲述了华侨在外国的经济生活概况。依据内容判断,《日本华侨状况》一文作者是一名在日本居住十余年的技术工。他在文中对日本华侨给予较多的关注,认为“侨商均安分守业,对祖国政局变迁,缺少何种(原文如此,似应为“各种”)活动,团体观念也非常薄弱”,并简单介绍了中国国民党长崎支部、侨日共济会概况。[注]《日本华侨状况》,第1—2页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。《爪哇华侨的状况》一文的作者无从稽考,文中强调“研究华侨状况,应先要研究爪哇状况”,并且历述了爪哇的沿革及与中国的关系。[注]《爪哇华侨的状况》,第1—2页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。除了以上三篇之外,此时已接替周恩来担任黄埔军校政治部主任一职的熊雄,也在其《军事运动》一文中将华侨运动与经济、政治联系起来,称“明末清初的时候国内政治是非常腐败的,社会是很黑暗的,于是中国人就渐渐跑到海外去,脱离这不良的政治。后来中国人跑到海外去者渐渐加多,无间断的继续移民,这可证明华侨运动是一种民族运动,和政治是很有关系”。[注]熊雄:《军事运动》,第1页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。他还在文中指出:华侨在“本国受了经济的压迫”,“在各地都是受了外人的压迫,华工亦不能有工会组织”,需要“解放他们的痛苦”,因此军事运动是必要的手段[注]熊雄:《军事运动》,第1页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。。

由于华讲所以培养海外党务活动骨干和华侨运动的积极分子为旨归,受训人结业后直接从事具体的实务工作,因此相关的培训不可或缺。《革命文献讲义》中与之相关的是一篇题为《海外工作须知》的文件。这份文件虽未标明讲授者的信息,但根据其中讲授的海外工作经验的水平可以推知,此人应具有多年海外党务、侨务工作的经验。例如,这份文件中特别备注“此种稿不得乱放免被帝国主义拿去以后工作就很困难”[注]《海外工作须知》,第1页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。。文件中对于如何开展海外工作有详细的描述,如在“调查”一项中的具体内容就包括:(1)该地政府对侨民的态度;(2)该地民族运动及对侨状况;(3)侨民有无该地民族联络;(4)侨民的利害在何处;(5)侨民的需要是什么;(6)该地党务活动怎样;(7)各种民众运动能否受本党指挥;(8)各种民众组织怎样[注]《海外工作须知》,第4页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。。此外,讲授者在文件中还提到一些关于通信联络方面的保密事项,并结合自身的工作经验,记述了一段如果被帝国主义政府逮捕后的应对技巧。

在《革命文献讲义》的所有讲义中,在中国从事光复运动的朝鲜革命志士延秉昊讲授的《韩国最近反帝运动情形》一篇殊为特别。该讲义较为翔实地回顾了朝鲜沦为日本殖民地的历史,称“日本为侵略东亚大陆计,视韩国为大陆政策进行之桥梁,遂用强暴侵占韩国”,在思想文化、经济上压迫韩国。讲义提出下一阶段应当以“民族革命”求独立人格于国际、以“阶级革命”建平等社会为革命任务,并号召“为彼此革命最后胜利计算,施行切实之联合工作,以期打倒帝国主义之敌人也”[注]延秉昊:《韩国最近反帝运动情形》,第2页,《革命文献讲义》,广东革命历史博物馆藏。。

三、中共参与华讲所事务的桥梁

华讲所是在第一次国共合作的背景下,由国共双方共同创办的机构。担任华讲所所长的彭泽民,在任职之前曾在担任国民党海外党部秘书的中共党员许甦魂的配合下筹组华侨协会,声援国内的革命运动。1926年1月,彭泽民在国民党二大上当选为中央执行委员。到北伐战争期间,他领导华侨协会组织海外华侨以人力、物力直接援助北伐军。[注]参见许肖生:《彭泽民对侨务工作的贡献》,中国农工党中央编:《纪念彭泽民》,中国文史出版社,1987年,第31页。在广州农民运动讲习所(以下简称“农讲所”)开办期间,他更是与毛泽东、吴玉章、董必武、彭湃等人交往密切。因而,到筹办华讲所时,他“在办学方向和招生条件上,都模仿了毛泽东举办农讲所的经验”。[注]王爱枝:《恰同学少年:毛泽东与师长学友的交往》,山西人民出版社,2014年,第254页。

华讲所对农讲所经验的效仿,主要表现为如下方面:

第一,效仿农讲所招录学员的条件。

在招生条件上,毛泽东在筹办第六届广州农民运动讲习所时制定的招录条件为:(1)决心从事农民运动;(2)中学文化程度;(3)年龄在18岁以上,28岁以下,身体健康;(4)富于勇敢斗争精神。此外,还规定须经过考试录取[注]邵雍:《毛泽东与农民运动讲习所》,《广东社会科学》2014年第1期。。华讲所学员的招录条件与前者极为相似:(1)志愿做华侨反帝运动,并无他项思想;(2)富坚韧与勇敢奋斗精神;(3)不论性别,凡本党党员,年龄在18岁以上、35岁以下,身体强健无疾病,曾在中学毕业,或有相当文化程度,及略懂英语者为合格。对照两者的招录条件,不难发现,华讲所的学员招录条件仅仅是对前者的招录条件稍微进行调整而已。由于中共方面也参与了华讲所第一期学员的选派工作,因此这批学员在很大程度上也是依照农讲所的经验来组织的。彭泽民也是非常注重学员质量的,参试者不仅需要撰写一篇论文,而且需要参加演说、英语问答等口试环节,由他本人亲自主考。[注]许肖生:《彭泽民对侨务工作的贡献》,《纪念彭泽民》,第36页。

第二,效仿农讲所理论联系实际的培训理念和方法。

农讲所的教学内容包括:“第一注重本党主义之解释;第二注重国民革命基础知识之灌输;第三注重农民运动之理论及其实践方法;第四注重集会结社之实习及宣传训练。”[注]罗绮园:《本部一年来工作报告概要》,《中国农民》1926年第2期。在筹办华讲所时,彭泽民仿效前者的培训理念和方法,“坚持了理论联系实际,教学为革命斗争服务的原则”。有人回忆说:“为了把学生培养为适应华侨运动所需要的人材,彭泽民还参照农讲所的经验,指导学生开展社会调查,把所学到的革命理论和革命实践结合起来。他亲自组织华讲所学员到华侨协会听取各地开展华侨工作的经验,研究华侨在海外所处地位、特点以及如何开展华侨运动等;还组织学员到各驻穗侨团办事处中去,向爱国华侨宣传反帝反封建的革命道理。”[注]许肖生:《彭泽民对侨务工作的贡献》,《纪念彭泽民》,第37页。

第三,效仿农讲所的做法,聘用中共党员担任教员。

对彭泽民所提议聘用的华讲所讲师进行统计后,可以发现:除没有标注讲授者名称的课程外,施存统、萧楚女、任卓宣、熊雄、邓中夏、区梦觉、陈友琴等讲师均为中共党员,其中的萧楚女更是农讲所的重要干部。

萧楚女曾在农讲所担任教务主任、专任教员,讲授“帝国主义”“社会问题与社会主义”“中国民族革命运动史”等课程。1927年2月10日,开始担任华讲所教员。其间,先后讲授过《个人主义之分析》《帝国主义压迫下的华侨与革命》等报告。他在以《帝国主义压迫下的华侨与革命》为题的报告中,系统地阐述了华侨为求自身解放而革命的历史使命,指出华侨群体存在“不能不革命的义务”。具体而言,他认为华侨革命是“华侨自己起来为他们华侨自身的利益而革命”,同时是打破帝国主义殖民地压迫体系的关键所在,因为“帝国主义之生存,虽然不能说他的基础全部在殖民地,但总可以说有十分之六七是靠殖民地的”,华侨在殖民地是“替帝国主义者努力开发殖民地,筚路蓝缕以建立帝国主义之基础”,“一旦殖民地发生革命,帝国主义者如不死,也应半僵”。[注]中央党史研究室《萧楚女文存》编辑组、广东革命历史博物馆编:《萧楚女文存》,中共党史出版社,1998年,第694页。对于如何革命,他反对“原始的暴动”及“义和团式”的革命,主张重视在华侨中占据多数的侨工群体,将华侨革命“置于党的组织之下,以三民主义的理论,和总理的革命政策去训练他们”[注]《萧楚女文存》,第694页。。总之,他的报告不仅将帝国主义与华侨革命结合起来,较为系统地概括了华侨在世界范围内反帝斗争中的地位,呼吁华侨正视自身所处的压迫境地并起而从事革命运动,而且对如何动员华侨参加革命提出了具体办法,包括组织农工学商联合阵线等,因而具有很高的价值和指导意义。

四、华讲所与中共早期的侨务政策

华讲所的筹办与国民党中央海外部密切相关。当时,在第一次国共合作的大背景下,国共两党共同负责与指导海外各级国民党组织,并通过这些组织广泛团结华侨群体,推展侨务工作。[注]参见许肖生:《华侨与第一次国共合作》,暨南大学出版社,1993年,第64页。因此,华讲所可谓是中共参与华侨革命运动的首次尝试,其主要表现和意义主要有以下几方面。

(一)中共开始积极参与国民党中央海外部事务。

1924年3月1日,国民党中央执行委员会决定中央党部增设海外部,统管海外各级党务工作。到1926年1月国民党二届一中全会上,彭泽民被任命为国民党中央海外部部长,中共党员许甦魂被任命为秘书长。彭泽民兼任侨务委员会委员,与中共方面联系非常紧密,因此国民党中央海外部也就成为名副其实的国共合作领导海外国民党党务的中央机构,并在很大程度上反映出中共对侨务工作的态度。而中共也就正好以国民党中央海外部为依托而展开侨务工作。

彭泽民和许甦魂任职后,开始密切合作,对国民党中央海外部进行改组,“吸纳了30余名共产党员和一批爱国华侨青年参加工作,许甦魂并担任中共海外部总支部书记职务”[注]彭湛东:《侨务先驱许甦魂》,《纵横》2013年第3期。。国民党中央批准通过《海外党务专员条例》后,彭泽民和许甦魂派遣董方城、林炳铨、郑省一、项与年、戴平万、李芳园等人为海外党务专员,奔赴海外各地,贯彻国民党二大决议。[注]参见李景田主编:《中国共产党历史大辞典:新民主主义革命时期》,第186页。国民党中央海外部名义上虽为党务机构,实质上专负海外侨务工作之责,其内容除了重新登记和建立海外各总支部、支部外,还协助创立了华侨协会,出版其海外机关刊物《海外周刊》,创办华讲所,支援省港罢工、北伐战争等国内革命斗争。另外,还在海外华侨中开展反对国民党右派的活动,打破了林森等国民党右派控制海外党务和华侨的企图。

许甦魂作为中共在国民党中央海外部中的代表人物,是中共侨务工作的重要代表。并且,在四一二政变发生后,他和彭泽民在1927年5月3日以国民党中央海外部的名义发出《海外部紧急通告》,揭露和声讨蒋介石背叛革命的行径。除了许甦魂以外,还有不少中共骨干分子活跃在国民党海外的党务工作中,如国民党旅欧支部(后改称“国民党法国总支部”)执行部总务主任是周恩来,宣传主任是李富春,妇女主任是郭隆真。另外,国民党巴黎通讯处处长是聂荣臻。

(二)中共的侨务工作就此发端。

如前所述,华讲所是国民党中央海外部部长向国民党中央提议后所设立的机构。鉴于国共合作的历史背景,以及彭泽民和中共的密切关系,华讲所不仅在学员的招生条件、培训模式方面借鉴和吸收了毛泽东、彭湃等中共人员主持农讲所的经验,同时也邀请了诸多中共党员担任教员。这样,开办华讲所就成为国共两党携手共同培养华侨干部的成功尝试。[注]参见余思:《彭泽民筹创侨运讲习所》,《四会文史》第5辑,第73页。由于中共党员积极参与华讲所的活动并在其中发挥了重要的影响,因此以华侨群体为工作中心的华讲所也促进了中共对于华侨群体的认识和接触,其侨务工作也就此发端,从而为此后其侨务政策的制定和侨务活动的开展奠定了初步的基础。

首先是中共“保护华侨”政策的提出。1925年底,中共代表、南洋华侨许甦魂向国民党二大筹委会提交了《以实力保护华侨案》《慰勉海内外诸革命同志并继续反对帝国主义案》等提案[注]中共广西区委党史资料征委会《左右江革命根据地》编辑组编:《左右江革命根据地》(上),中共党史资料出版社,1989年,第104页。。其中,《以实力保护华侨案》中指出:华侨群体为生活所迫漂泊海外谋生,遭受各种压迫,希望祖国政府前往保护,以实力保护华侨[注]沙健孙主编:《中国共产党史稿:1921—1949》第4卷,中央文献出版社,2006年,第463页。。许甦魂的提案受到大会的重视,并在之后得到具体的落实。而华讲所的筹设,就是国共两党落实保护华侨利益政策的一个重要举措。

其次是中共华侨统一战线政策的提出。萧楚女在华讲所讲义《帝国主义压迫下的华侨与革命》一文中,明确提出华侨革命是中国革命的一部分,号召华侨帮助海外殖民地的革命运动,表示“要照内地一样,应用农工商学联合阵线策略”,华侨革命工作,“首先从工人下手,其次是小商人”[注]《萧楚女文存》,第691页。。这也充分体现了统一战线政策已经开始越出国界,向海外华人群体延伸。

再次是中共侨务人才的培养开始起步。从华讲所毕业的学员,后来有些就成为中共开展华侨运动的骨干。例如,曾在讲习所受训并担任其党支部书记的黎子云,就在培训结束后被中共派往越南、缅甸和马来西亚从事地下工作,并担任中共海外特派员、地下党支部书记,在这些地区开展华侨救国运动[注]何志毅:《冠军的尊严:容国团传》,广东人民出版社,2009年,第18—19页。。再如,汤有雁从华讲所毕业后,被中共秘密派往新加坡开展工作。他担任新加坡工人夜校的教员,在教学过程中积极宣传革命思想,发展革命对象,对东南亚革命形势的发展起到不可忽视的推动作用。[注]汤锦城编著:《中华汤姓源流》,中国文联出版社,2006年,第602页。

五、结 语

华讲所作为第一次国共合作的产物,对以后中共的华侨政策影响深远。华讲所时期的保护华侨、成立华侨革命统一战线的侨务政策,后来逐渐演变成中共侨务政策的基本方针。1935年8月,中共在《八一宣言》中明确提出“保护侨胞在国内生命、财产、居住和营业的自由”[注]中共中央书记处编:《六大以来——党内秘密文件》(上),人民出版社,1981年,第679页。。当年底,瓦窑堡会议又通过《中共关于目前政治形势与党的任务的决议》。决议以苏维埃人民共和国的名义,称赞华侨群体是“历来

帮助中国革命”的,同时提出华侨解放事业应当与全国胜利结合起来,以废除国民政府的压迫政策为目的,“苏维埃人民共和国在全国胜利之日,即华侨得到解放之时。一切国民政府引导华侨沦于奴隶牛马的政策,均当彻底铲除,而代之以积极保护华侨的政策”,并且保证“苏维埃给予(华侨)以托庇的权利,并欢迎华侨资本家到苏区发展工商业”。[注]《六大以来——党内秘密文件》(上),第740—741页。在以上两份文件中,中共都明确提出了侨务工作的主要任务:首先,海外华侨群体是中国抗日民族统一战线的重要组成部分;其次,要保护华侨在海内外的经济利益;再次,鼓励华侨到根据地投资建设[注]罗清旭编著:《侨情侨务——侨务工作与政策法规》,珠海出版社,2008年,第2页。。到1945年3月,《陕甘宁边区奖助实业投资暂行条例》又规定:为“增长抗战力量起见”,鼓励“无论家在边区内外,或回国华侨,一律依照本条例予以奖助”[注]艾绍润、高海深主编:《陕甘宁边区法律法规汇编》,陕西人民出版社,2007年,第276页。。这些文件中所显示的关于侨务政策的基本方针和政策,都是适应新的历史时期的产物,但从历史源头上讲,却都是可以追溯到华讲所的早期探索和实践的。