以导图为根借想象为翼

——习作“我眼中的秋天”教学实践与思考

刘 伟

小学生正处于喜欢乱涂鸦的年龄阶段,在这一涂一画之间写作的兴趣自然而然也就激发出来了。在课堂上,图文并茂的思维导图能够激发学生的想象,提高其创造力,使他们的写作欲望得以增强。我在尝试改革的作文教学实践中,欣喜地发现,习作之前,教师运用生动活泼的方式把课堂中所要教授的内容串联起来,绘成思维导图后再进行习作指导,这样,画图的过程也是学生思维积极参与的过程,能充分调动学生平时的阅读积累,形成有系统、有层次的写作结构图示,使他们的构思在思维导图中呈现出有形的思路。可见,有了“骨架”,再往里面填充“血肉”,习作便不再是一件困难的事情。同时,很好地提高了课堂效率和教学质量。为此,我对教学中亲历的环节进行剖析。

一、情境导入,唤醒学生记忆

师:小朋友们,丹桂飘香,美丽的秋天已经来了。你们眼中的秋天是什么样子的呢?

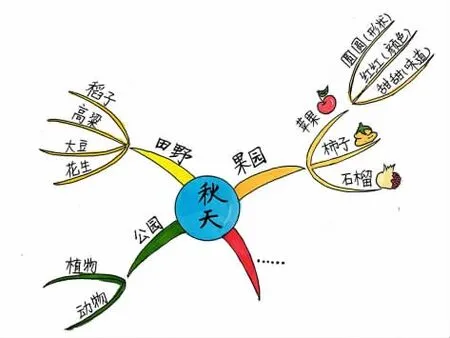

(首先,教师在黑板中心画上一个圆圈,写上主题“秋天”。)

生:老师,我眼中的秋天是金色的,因为田野里稻子成熟了。

(接着,由“秋天”图形中心开始画一些向四周发散出来的粗线条,每一条线都代表学生个体关于秋天的主要想法。)

师:你真厉害,秋天来了,你发现了田野的庄稼成熟了!还有哪些地方你也发现秋天来了?

生:我在果园里发现了秋天来了,因为苹果都成熟了。

生:秋天来了,我还在公园里看到菊花了呢。

生:我还在公园里发现勤劳的小松鼠,它们秋天就开始准备过冬的粮食。

生:老师,我还知道到了秋天枫叶火红火红的,非常迷人。

师:你们真善于发现,在田野、果园、公园发现了秋天的变化。

(最后,在教师的带领下,唤醒学生有关秋天的记忆,提取秋天变化有特色的地方,共同绘制了如下导图,为后面的写作做好铺垫。)

师:只要我们留心观察,秋天的变化不仅仅是在这些地方,还在哪里能发现呢?

(学生继续讨论交流,说出了秋天在小池塘里,在校园中,在天空中,等等。教师指导学生画图,厘清练笔思路,注意到给学生留白,鼓励学生发挥想象力。练笔前画导图有助于梳理头脑中的材料,如下图,使用思维的要素——图像来改进这幅思维导图,使其变成学生的“学习导图”。)

二、聚焦果园,抓住特点描写

师:(手指导图)瞧,秋天来了,小朋友在这里都能找到。能具体地说一说有哪些变化吗?我们先到果园里看一看。

(同桌讨论交流)

师:谁给大家分享一下你在果园里的发现?

生:老师,我最喜欢吃秋天成熟的柿子,甜丝丝的。

生:柿子不仅吃起来美味,远远看去还像挂满了橘红灯笼。

师:来到果园里,你还见到哪些成熟的水果呢?试着像刚才同学那样说一说。

生:我很爱吃秋天成熟的梨子,它像一个宝葫芦,还穿上黄灿灿的外衣。

生:秋天来了,我最爱吃的石榴终于成熟了。

师:瞧你的样子,说起石榴你都馋得快流口水了。

生:老师,我最喜欢秋天的果园了,我爱吃的苹果成熟了。

师:老师这里正好带来了苹果,小朋友们来看一看,它是什么颜色的?

生:红通通的,像小朋友害羞的脸蛋。

师:你的描述真形象,还会用上比喻句呢!你再来摸一摸,果皮是光滑的还是粗糙的?

生:苹果圆圆的,摸起来是光滑的。

师:请你来闻一闻,苹果有什么气味?

生:闻起来香香的,真想咬一口尝一尝。

师:大家都吃过苹果,谁能说一说自己的体会?

生:苹果咬起来水分很多,它又脆又甜,含有丰富的维生素C。

师(小结):其实我们刚才通过看、摸、闻、尝介绍苹果,就能让别人一下子记住这种水果。

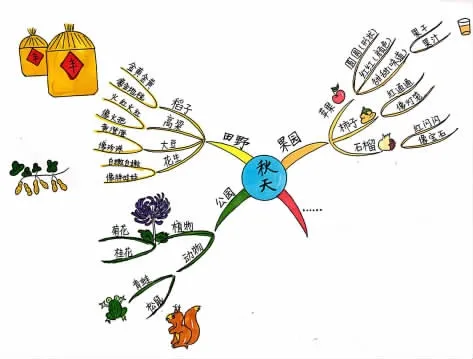

(指导学生借鉴教师指导的方法,通过各种感知觉、抓住水果的特点来描写。如下图,先把自己的思路用思维导图画下来,关键词的选取既可以用上书上的好词,也可以是自己积累的词语。)

三、提倡自主,绘图助生仿写

师:小朋友们,你还喜欢哪些水果?学着老师的样子把它画出来吧!

(学生根据自己的喜好,绘制果园的思维导图,如下图。)

师:刚才有的小朋友除了喜欢秋天的果园,还喜欢秋天的公园和田野呢!发挥你们的想象力,把图像画出来,可以用上你喜欢的颜色。

(学生在教师指导的基础上自主绘图。)

最后,进一步完善思维导图,整个导图完整地将文章的结构和详略清晰地展现在学生眼前(如下图)。学生选择最佳角度写作,最终达到了作文立意的独创性,形成新的作文视角。

反思

以上教学环节,首先利用思维导图进行选材,这种发散性的图形思维工具,打开了思维的大门,学生围绕中心主题大胆想象,将自己想到的内容罗列出来。学生在不断思考由“中心点”辐射出去的内容时,进行了充满个性的表达。有了思维导图的清晰展现,学生在选择习作素材的时候,就能够一目了然,也更有目的性、科学性,效果自然更佳。

一、唤醒记忆——助选材

每一篇习作,都有它的主题。学生在了解习作要求之后,首先要确定写什么,也就是思维导图中所提到的“中心点”。确定一个中心词(中心题材),给予一定的思考时间,围绕中心词(中心题材)自由想象,并以关键词的形式记录相关要点。例如:案例中的“我眼中的秋天”。学生可以说出秋天是金黄色的,田野里稻子成熟了;秋天是红色的,公园里的枫叶火红火红的;秋天是丰收的,瓜果成熟了,太美味了!总之,敞开心扉,把自己眼中的秋天在习作里向大家说一说。用上思维导图之后,可以尽可能多地罗列出学生所想到的内容,然后学生可以根据内容来选择自己感兴趣的部分进行习作。

思维导图为习作拓展思考的空间,提供多项选择,让学生在习作的过程中有了最佳途径。学生在写写画画的过程当中,思绪不再受约束。

二、提纲契领——明思路

一篇好的文章,关键在于谋篇布局。叶圣陶先生曾说:“作者思有路,遵路识斯真。”意思是说,作者写文章都会有一定思路的,把握了这个思路,我们才能发现文章的主旨。写作文也是如此,只有按一定的思路写下去,才能使作文条理清晰、主题突出。因此在审题、立意时一定要厘清思路,明确主题。确定了写什么之后,就要琢磨怎么写,这就需要提纲契领巧构思。提纲是学生写作文时的整体思路的提炼。当提纲有血有肉、风骨铮铮后,一篇好的文章也就基本有了雏形了。学生的头脑中明确了文章的结构,文章的条理自然也清晰了,学生的困惑也就迎刃而解了。

思维导图结合了全脑的概念,包括左脑的逻辑、顺序、条理、文字、数字,以及右脑的图像、想象、颜色、空间、整体等。教育学和心理学的研究表明,在学生习作之前,教师运用思维导图,以块状的形式,使学生进行可视化学习——通过直观图表达信息,通过直观图将思维过程显现化,借助直观图管理、鉴别各种信息,借助直观图提出创意,有利于学生把抽象的东西具体化。

三、遣词造句——善斟酌

课标提出“尽量减少表达形式对学生的束缚”“鼓励自由表达和有创意的表达”,这样一来,学生就有东西可写。但是在习作的同时,也有一个很大的问题,就是很多学生的习作内容不够具体,语句不够生动。这时学生可以继续丰富和完善思维导图,在确定写什么和怎么写的基础上努力遣词造句。如学生在习作时,运用思维导图,写下可能用到的一些修辞手法,如拟人、比喻、夸张、想象等,补充在原有的导图上,并作合理调配,文章就显得更为生动。

思维导图能将新旧知识有机结合。在写作前要全盘考虑,在什么地方引用什么资料,让文章熠熠生辉。名人名言,古诗佳句,学生平时都有所积累。学生还可把想到的可能用到的好词好句记录在旁随时选用。写作时有了这些资料的引入,可以突出主题,使文章更具有感染力。上述案例中有关表示秋天颜色的词语有黄澄澄、红彤彤、紫莹莹、金黄金黄等,还有一些成语,如秋高气爽、金桂飘香、一叶知秋、叶落归根、秋色宜人、雁过留声、金风送爽等,可以提供给学生一些帮助。这张“全景图”帮助学生明确了“写什么”“怎么写”“用上哪些词句使文章生动”等等,这样一来,学生思路清晰,习作时详略得当。

在教学活动中,思维导图的作用绝不仅仅是用来进行知识的整理。画一幅思维导图好比经历一次头脑风暴,当一个人在习作之前把自己的想法顺利地写出来时,思路会变得更加清晰,头脑也会接受新想法。其实直到学生动笔,习作早已经历了不止一次的修改。这样不知不觉中便提高了习作的质量,加快了写作速度,同时在无形中降低了习作难度。潜移默化中,学生提高了写作兴趣,促进了创造性思维的发展。

四、学以致用——巧迁移

古希腊普鲁塔戈说:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一束需要被点燃的火把。”这把“火”由教师点燃当然也不错,但是,如果能让学生自己点燃,岂不更好?授人以渔就是我们的目的。

学生借助思维导图,列好了清晰的观察提纲,观察时就得心应手,有理有序了。在课堂上巧妙进行模仿,可以帮助学生把习作写得更有条理性,更加具体生动。在上述案例中,教师运用思维导图对苹果进行具体指导,练习中放手让学生进行迁移和拓展,按照这样的方式对石榴的特点进行描写。有一位学生是这样写的:“秋姑娘悄悄地走来了,石榴花都谢了,长出一个个白里透红的石榴娃娃。别看它们的样子傻里傻气的,其实一剥下它的‘外衣’,里面却是‘金碧辉煌’的,与外表形成了鲜明的对比。一颗颗石榴籽紧抱在一起,在阳光的照射下犹如一张张天真无邪的‘娃娃脸’。咬上一口,嘴里立刻变得十分清凉爽口,石榴汁洋溢在嘴中,立刻消除了人们炎热和干燥的感觉,这感觉真是太爽了!”

总之,将思维导图运用于习作教学,能够充分挖掘学生智力潜能,提升其思考技巧,发展学生的语言组织力与创造力,使学生的习作能力得到全面提升。