在模糊与质感之间

——姜树华老师《带刺的朋友》教学赏评

王 珊

置身在姜树华老师《带刺的朋友》的课堂里,我的脑海里自然蹦出两个词:模糊、质感。在我看来,语文的人文性决定了语文课堂有其适度的模糊性,因为模糊才有张力,方可生成艺术般的美感。就在这赏心悦目后,言语表达带着思维的质感提升了。搜索“质感”一词,解释为“物体通过表面呈现、材料材质和几何尺寸传递给人的视觉和触觉对这个物体的感官判断”。作为课堂,“物”是无形的,是在时间、空间、师生互动的流动中构成的。在我看来,这种无形的“物”的质感,往往都来源于教者教学主张、教学思想在课堂中清晰高效的呈现。姜老师的课堂闪烁着思维的光泽,言意共生之间充满着思维的质感。

锁定“模糊”“质感”之间的地带深入聆听、敲击,课堂中进行的环节、人物说过的话、教学的行为连成了一条线,洞见其中的路径。这才是观者、思者提升的精华吧!

一、模糊的曼妙之处

华东师范大学卜玉华教授认为:“理”是人在学习实践活动中,根据“情”(生命实际状态)得以显现的。也就是说,“理”要成为我们内在构成,与生命实际状态有关。课堂教学中,不是直达目标的提纲挈领的列举式,而是营造滋润的、宽松的模糊化的环境,学生得以自由地“呼吸”,情得以无限展开,言说成了内心的欲望和冲动,而在这样的过程中教师的“指引”才会有效。姜老师课堂的思维质感之所以能够显现出来,与他善于“模糊”有关。

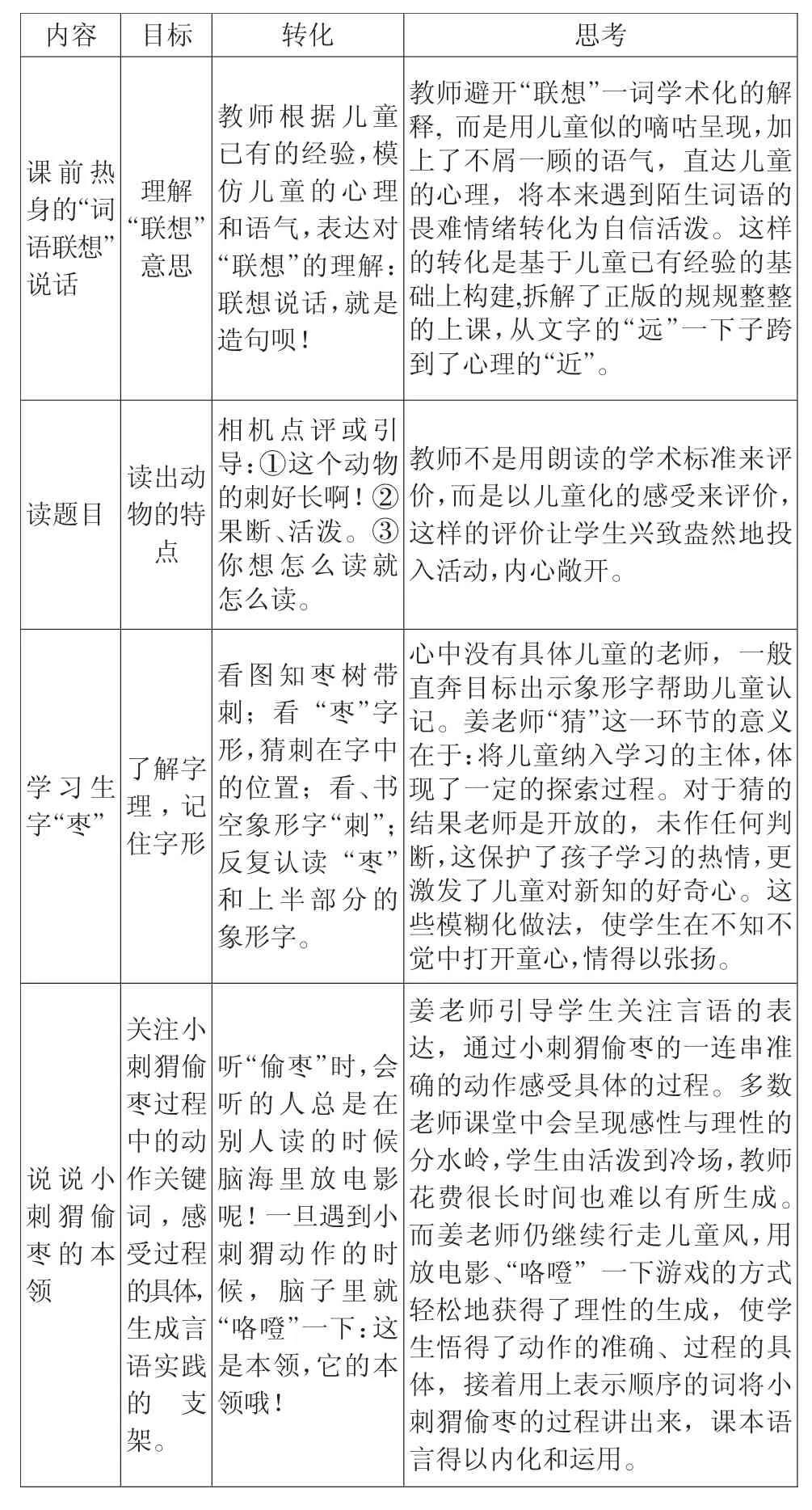

一是善于“软化”。教学中内容的选择及知识的习得是无法回避的问题。语文老师要有语文学科道德。《语文生活论》一书指出,“道”是“人道”,是“行走”,“道德”就是用适合儿童的方式能够让儿童自由地言说,独立地“行走”,生态化地成长。姜老师就是一个“善道有德”的人,他不断地用似乎不经意的语言把当下调拨到儿童话语频道上,使课堂的推进是在儿童的方式中前行。这样的语言未必精准,但这故意的模糊却直击儿童心扉,他们敞开内心,自由自在地言说。课堂中这样的转化随处可见。

内容 目标 转化 思考课前热身的“词语联想”说话理解“联想”意思教师根据儿童已有的经验,模仿儿童的心理和语气,表达对“联想”的理解:联想说话,就是造句呗!教师避开“联想”一词学术化的解释,而是用儿童似的嘀咕呈现,加上了不屑一顾的语气,直达儿童的心理,将本来遇到陌生词语的畏难情绪转化为自信活泼。这样的转化是基于儿童已有经验的基础上构建,拆解了正版的规规整整的上课,从文字的“远”一下子跨到了心理的“近”。读题目读出动物的特点相机点评或引导:①这个动物的刺好长啊!②果断、活泼。③你想怎么读就怎么读。教师不是用朗读的学术标准来评价,而是以儿童化的感受来评价,这样的评价让学生兴致盎然地投入活动,内心敞开。学习生字“枣”了解字理,记住字形看图知枣树带刺;看“枣”字形,猜刺在字中的位置;看、书空象形字“刺”;反复认读“枣”和上半部分的象形字。心中没有具体儿童的老师,一般直奔目标出示象形字帮助儿童认记。姜老师“猜”这一环节的意义在于:将儿童纳入学习的主体,体现了一定的探索过程。对于猜的结果老师是开放的,未作任何判断,这保护了孩子学习的热情,更激发了儿童对新知的好奇心。这些模糊化做法,使学生在不知不觉中打开童心,情得以张扬。说说小刺猬偷枣的本领关注小刺猬偷枣过程中的动作关键词,感受过程的具体,生成言语实践的 支架。听“偷枣”时,会听的人总是在别人读的时候脑海里放电影呢!一旦遇到小刺猬动作的时候,脑子里就“咯噔”一下:这是本领,它的本领哦!姜老师引导学生关注言语的表达,通过小刺猬偷枣的一连串准确的动作感受具体的过程。多数老师课堂中会呈现感性与理性的分水岭,学生由活泼到冷场,教师花费很长时间也难以有所生成。而姜老师仍继续行走儿童风,用放电影、“咯噔”一下游戏的方式轻松地获得了理性的生成,使学生悟得了动作的准确、过程的具体,接着用上表示顺序的词将小刺猬偷枣的过程讲出来,课本语言得以内化和运用。

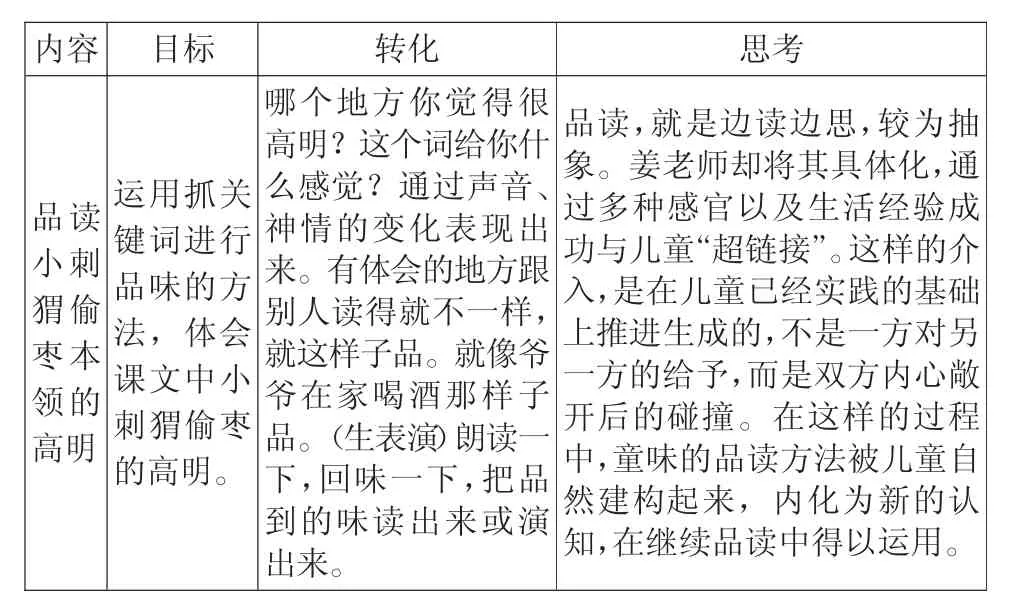

内容 目标 转化 思考品读小刺猬偷枣本领的高明运用抓关键词进行品味的方法,体会课文中小刺猬偷枣的高明。哪个地方你觉得很高明?这个词给你什么感觉?通过声音、神情的变化表现出来。有体会的地方跟别人读得就不一样,就这样子品。就像爷爷在家喝酒那样子品。(生表演)朗读一下,回味一下,把品到的味读出来或演出来。品读,就是边读边思,较为抽象。姜老师却将其具体化,通过多种感官以及生活经验成功与儿童“超链接”。这样的介入,是在儿童已经实践的基础上推进生成的,不是一方对另一方的给予,而是双方内心敞开后的碰撞。在这样的过程中,童味的品读方法被儿童自然建构起来,内化为新的认知,在继续品读中得以运用。

二是“我”的在场。国际著名的教育学专家马克斯·范梅南认为:“只有当他或她能够让大家看到这门课与他或她的个人生活之间存在一种活生生的关系时,课堂气氛才能从死板的权威式的约束转化为生机勃勃、充满活力。”姜老师是秉持这样的理念的,课堂的每一个模糊化的情景中都有“我”在场,有“生活”在场。对于学生的联想说话——“我的朋友是小红”,姜老师引导:“小红是谁呀?哦,是造的句吗?班级里有你的朋友吗?是朋友就要大声说出来。”可以看见,那个本来不在场的“我”由一开始事不关己的造句到触碰情感的脸红羞涩,这样的在场,让课堂成了生命的呼吸,具有了活性,“发声”的欲望成了压抑不住的“奔流”。姜老师这节课中这样的细节还有很多。譬如,孩子联想说话时,姜老师通过用自己的感受回应盘活课堂,同时传递出如何说得更加合适的语言信息;学习“枣”时,对刺的位置,让儿童进行猜想……所有这些,无不体现姜老师说的“未经孩子许可,就不能让学习发生”的理念。许可,不是表面的应承,而是儿童在场,生命自然地加入,是积极主动的一种学习状态。细数一下,本节课里,姜老师多次关注没有发过言的学生,他努力关怀到每一个孩子生命在场的表现。这一点,让人尤其钦佩!

基于课堂的形态和思考,可以看见,模糊背后是内在的清晰。模糊只是儿童从感性走向理性的最合适的姿态,是对儿童最大的尊重。在模糊中,儿童见到了自己生活中已有的经验被激活,参与的主动性、积极性被激发,“思考、交流、碰撞、生成”成了课堂中热烈欢快的主旋律。在这样的旋律中,儿童不断走向新的自我。

二、言说中思维的“行走”

语文教学的重点不是关于汉语的知识体系,而是通过听说读写的语言训练使学生懂得用语文思维,懂得怎样运用语言。到了一定高度,言说的质量是有层次的,一是文采,二是思维,三是见地。其中,思维是核心地带,不管第几层次,都要以它贯穿。我们来看课堂的几个细节。

【细节一】面对普遍的表面思维

师:姜老师在前面加一个词,大家琢磨琢磨加与不加有什么区别。

生:“刺猬”前加个“小”,就变小了。

生:“刺猬”前加个“小”,就说明与大刺猬有区别。

……

师:还有什么感觉?自己再琢磨琢磨。

师:三个字的。

生:小刺猬。

师:两个字的。

生:刺猬。

师:三个字的。

生:小刺猬。

师:自己再琢磨,两个字的,三个字的。读!

生:刺猬,小刺猬……(反复读)

师:聪明的人一比较就有感觉了。什么感觉?

生:我感觉加了个“小”字刺猬变得更可爱了。

师:你读读看。

生:小刺猬。

师:两个字的,不可爱的。

生:刺猬。

师:哦,真是这样啊。

课中,比较“‘刺猬’前加一个‘小’,加与不加有什么区别”时,面对典型的儿童的粗糙思维——小刺猬变得更小了,姜老师敏锐地捕捉到儿童思维浅表性问题,课堂节奏慢了下来,如游戏一般停顿、反复将其放大,形成节律,由口入心:我们来琢磨一下,两个字的(刺猬),三个字的(小刺猬),两个字的——,三个字的——。自己再琢磨。在反复的节律中,思维打通了文字符号与主观的联系,呈现出一步步渐悟的过程。“变小了—生动了—可爱了”,思维越来越细腻,感觉越来越逼近文学的味道。我们看到了思维的粗糙到细腻的行走过程。这样的变化,是在姜老师的有意识指导下产生的。在文学的品味中,任其言说,再辅以品咂。如此,往后的感悟思维才能有所作为。

【细节二】寻找言说的多种可能

师:这三个词在一起,我们来读好。读!

生:带刺的朋友、小刺猬、枣树。

师:这三个词放在一起,我们刚刚已经读过了课文。谁能把这三个词放在一起,说说课文内容?

生:带刺的朋友是刺猬,它爬到枣树上。

师:嗯,是课文内容。不错,还有没有不同说法?有不同说法的人最聪明。

生:枣树上有一个带刺的朋友,它是小刺猬。

……

语文思维就是在毫不相干的事物中间,努力去寻找它们之间的相关性、相通性、统一性。姜老师借助词语,要求学生联系课文内容连起来说话。词语与课文内容有联系性,但又有很大的表达空间,不同的思维会有不同的表达。姜老师也在不断地鼓励:还有不同的说法吗?在这样的追问下,思维的触角不断试探、展开,最终言语得到丰富的生成,思维的广阔性得以训练。同时,借助词语有形的支架概括了文章内容,实现了言意共生。这个细节让我们看到在言意共生中,姜老师如何寻找支点进行思维实践,也看到思维生长的可能性。突破了传统的言意共生的概念,得言,得意,得思维。

【细节三】言语实践中走向精准

师:请四位同学来读刺猬“偷枣”的过程。会听的同学,总是在别人读的时候脑海中在放电影呢,一旦遇到小刺猬动作的时候,脑子里就“咯噔”一下:哎,这是本领,它的本领。噢,它有好多好多本领。

生:小刺猬……(读课文)

师:读得很好!不知道在这位小朋友读的时候,我们头脑中有没有“咯噔”一下:它的本领好高哦!这是什么本领?(生答)

师:把课本放在桌子上,从现在开始,不再看课文,凭我们脑海中的回忆,小刺猬是怎么“偷枣”的?都有哪些本领?

生:缓慢地爬树。

师:一个字。

生:爬。

师:同学们真了不起!听了这个故事后,脑中有各种各样小刺猬“偷枣”的本领(爬、晃、掉、归、扎、跑),但是我们就这样说不行,要乱的。我们要按顺序说。小刺猬“偷枣”的本领有哪些呢?我建议同学们借用老师提供的连接词(先、接着、再接着、紧跟着、然后)来说说。(生说)

师:说得好不好啊?谁要是能够不用这些连接词还能这样说,那才是真本领。(生试着说)

对于儿童模糊、紊乱的言语表达,需要在言语实践中培养其思维精度。语文阅读教学中就要借助言语教学内容,在言语实践活动中强化思维的精度、清晰度,实现更高层面的言意共生。姜老师在“学生听偷枣过程,用自己的话抓关键动词描述偷枣故事”这个环节中,首先在“一旦遇到小刺猬的动作,脑子里就‘咯噔’一下”的指令下,聚焦了一系列小刺猬偷枣的动作的词,对平时的模糊笼统化的思维能够潜移默化地加以纠正——描述事情过程要具体、准确。再用表示先后顺序的词把动作连起来,说说小刺猬的本领——这是对思维的顺序性、逻辑性的培养。最后拆掉了词语支架进行强化练说。这样的过程培养了思维的精度。

姜老师这一课中看到思维生长的细节远不止以上三例,还有很多。譬如,由“朿”在字中位置的变化联想到“刺”,实践了联系思维;由“圆乎乎”的理解,到迁移运用,到胖乎乎、黑乎乎,思维得到深度推进……正因为如此,整节课言语表达中闪烁着思维的光泽。所有这些,都是在教师智慧的“模糊”中,儿童呈现最佳的心理状态下,思维得以最大化生长。

三、环节阶梯式地攀升

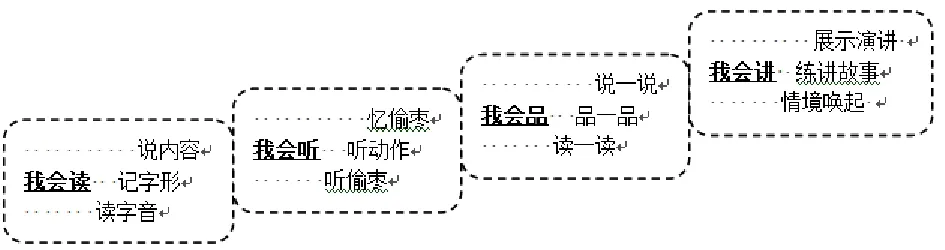

有生长感的课堂,如一段师生共同攀爬的旅程,目标是顶峰,走进教室的儿童则在山脚下。课堂中的活动环节之间则要有逻辑的递进式的推进。姜老师的课堂,就富有这样的生长感。看看40分钟课堂里,姜老师的“布阵”吧!从一节课的整体框架与大环节关联来看,姜老师是个“太极高手”,能无中生有,在无形中生出质感。每一环节之间“形断意连”,为“意聚质生”清晰了路径。课的结构如下:

课堂共分为四个板块,即“我会读—我会听—我会品—我会复述”,环环相扣,富有层次。表达的主体指向“我”,指向“言”,指向“意”,指向“思维”。课堂向深度推进,不断挑战新的自我。纵观本节课,言说、思维像铁路的双轨一样并行于课堂的始终,且向两端延展。从借助词语说话整体概括课文内容,到听故事生成动词具化课文内容,再到深化品读个性解读课文,最后延伸到有“创”的意味的复述,每个环节都呈现出语文思维的逻辑递进与表达。课前的小游戏“联想说话”活化思维,提升表达,为课堂中潜伏下思维基因。课后向爸爸妈妈讲述“小刺猬偷红枣”,使课堂的学习延展到课外。

再聚焦每个环节,同样也可以看到,教师对准学生心弦的音调,设计挑战点、突破点、提升点。譬如,“我会听”板块,内容是听读课文,挑战点是用表示顺序的词说说小刺猬“偷枣”的经过,突破点是听时聚焦小刺猬“偷枣”过程的具体动作,提升点是对课文中小刺猬“偷枣”的内容的提炼,对课文语言的新的建构。

整个课堂活动是大台阶中套着小台阶,呈现出清晰的内在逻辑化的攀升。姜老师以其特有的姜式幽默,或评价,或转化,或推进,或交流,模糊化地织进每个场境中,充满了弹性、韧性、润性,课堂的状态轻松、愉快,儿童以积极的心态投入到学习中,潜能得以激发,通达了言语生命表达场,言说“长”了起来,思维的质感愈加分明。