动机性访谈与阶段性干预对冠心病患者服药依从性的效果观察

张玉爱,陈 云

(南通大学附属建湖医院,江苏盐城 224700)

冠心病易反复发作,易发生不良心血管事件。大多数冠心病患者对疾病治疗、用药等相关知识了解不足,导致在治疗中存在漏服药、间断服药、停药、擅自换药等不依从行为的发生。因此,采取有效的干预措施,确保冠心病患者正确、安全、有效用药,是控制冠心病病情的关键。动机性访谈(motivational interview,MI)是通过帮助患者寻找和解决患者自身行为改变过程中的矛盾心理,进而激发患者行为改变的内在动机,最终引发行为改变,是一种以患者为中心的指导性人际沟通 方 法[1]。 阶 段 性 干 预 (transtheoretical model interention,TTMI)是基于健康行为的跨理论模型,该模式认为个体行为改变是一个动态的发展过程,而非“全有或全无”一蹴而就的现象[2]。目前,在改变饮食、疼痛控制及治疗依从性等慢性病管理领域中广泛应用动机性访谈与阶段性干预相结合的模式并取得了一定的效果[3]。由于冠心病患者病情稳定后,出院回归家庭社会,中断了医务人员持续的疾病知识指导,易出现药物不依从的问题,影响冠心病的治疗效果。本研究对冠心病患者应用动机性访谈和阶段性干预相结合的方法进行服药行为的干预,取得较好的效果。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2014年1—12月收治于我院的冠心病患者120例。纳入标准:符合冠心病患者的诊断标准及分类标准,参照纽约心脏病学会心功能分级标准,患者心功能为Ⅱ~Ⅲ级[4];年龄≥18岁;服药不规律;意识清楚,言语交流正常,能独立或通过研究者帮助完成问卷;患者及家属自愿参加本研究并签署知情同意书。排除标准:有严重的并发症未控制;合并严重的急慢性躯体性疾病;精神异常。采用随机数字表法分为观察组和对照组各60例。观察组中,中途退出研究4例,56例完成干预,男35例,女21例;平均年龄(57.6±6.8)岁;文化程度:小学及以下16例,初中18例,高中及中专14例,大专及以上8例;临床诊断:心绞痛34例,心肌梗死12例,无症状性心肌缺血10例。对照组中,中途退出研究5例,55例完成干预,男36例,女19例,平均年龄(58.6±6.7)岁;文化程度:小学及以下13例,初中21例,高中及中专12例,大专及以上9例;临床诊断:心绞痛32例,心肌梗死10例,无症状性心肌缺血13例。两组患者性别、年龄、文化程度、临床诊断等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予冠心病常规护理和健康指导,教育内容包括冠心病基本知识、生活方式指导,常用药物的不良反应、用法及注意事项等,并发放冠心病患者服药指导材料和健康教育手册。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上,实施动机性访谈和阶段性干预相结合的方法对冠心病患者进行服药行为干预。

1.2.2.1 成立研究小组 由6名成员组成,由1名从事心内科临床工作30年的副主任护师担任组长,主要负责指导动机性访谈结合阶段性干预措施的实施,小组成员中主管护师2名,心血管内科专科护士(主管护师)1名,护师2名,均具有5年以上心内科临床护理经历。由组长负责对患者实施“一对一”访谈干预,组员负责对干预措施评价、资料收集和数据统计分析。小组成员均接受动机性访谈和阶段性干预知识的统一培训。

1.2.2.2 动机性访谈的实施 访谈者在患者住院24 h内完成基线评估,依据评估结果,制订适合患者的个性化动机性访谈干预计划,建立随访时间表,有计划地执行干预和随访。住院期间给予3次阶段性床旁访谈,每次20 min。首次访谈前向患者自我介绍,说明实施动机性访谈干预目的。运用开放性提问技巧了解患者的身体状况,使患者感受到被尊重,建立良好的沟通。征得同意后进行,使用统一指导术语,以中性无暗示的方式详细说明各项目环节所表达的内容,每次访谈结束时预约下次的干预时间。出院后通过电话访谈,每次10 min,第1个月,每周访谈1次,第2~6个月每月访谈2次,跟踪随访6个月。

1.2.2.3 动机性访谈及阶段性干预内容 阶段性干预模式将患者行为改变分为5个阶段[5],其划分的基础是个体行为改变意向变化的过程。(1)第1阶段即前意向阶段,患者尚未有自觉服药意愿,该阶段访谈者应取得患者信任,了解患者的患病过程和治疗经历,逐步将访谈的重点引导在服用冠心病药物话题上:①评估现存的服药问题;②找出影响服药依从行为的因素;③根据患者服药问题采取针对性宣教。(2)第2阶段即意向阶段,患者已经认真考虑服药行为改变计划,准备在未来6个月内采取行动,本阶段护士应加强对患者健康指导:①引导患者意识到不良服药习惯导致的风险;②让患者知晓改变不良习惯后对疾病的益处;③通过康复病例分享,激发其遵医嘱服药的动机,促其改变意愿向行为转化。(3)第3阶段即准备阶段,患者已有自觉服药的准备,计划在未来1个月内改变,但未确定具体改变服药不依从行为的时间,本阶段护士着重了解患者服药的各种不良习惯:①告知改变不良服药行为过程中的困难及应对措施;②结合患者服药实际情况,提出合理的服药行为改变建议;③与患者共同制定个性化改变规划。(4)第4阶段即行动阶段,患者已经开始自觉服药,但是未超过6个月,本阶段鼓励患者描述遵医嘱服药的感受:①帮助患者克服服药过程中的困难;②协助患者找到服药依从的具体方法;③鼓励患者制定服药行为改变目标;(5)第5阶段即维持阶段,患者服药依从性良好,且超过6个月,访谈重点在于巩固患者对行为改变的承诺:①与患者共同探讨并制定行为改变计划,②帮助患者认同服药依从行为改变计划并执行;③动员家属参与并给予支持,增强其行为改变信心,遵医嘱服药。每阶段根据患者服药依从意愿和信心及服药依从性的观察指标得分进行汇总分析,针对结果为每例患者开发与个人需要相匹配合适的干预措施。

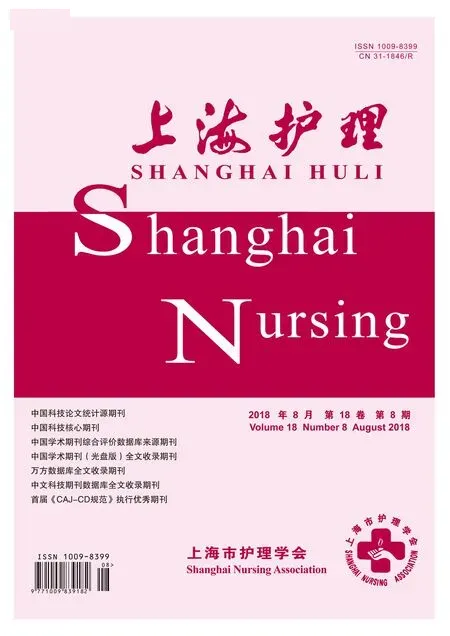

表1 两组患者服药依从意愿得分比较(分,¯±s)

表1 两组患者服药依从意愿得分比较(分,¯±s)

组别 n 干预前 出院后1个月 出院后2个月 出院后6个月 F值 P值观察组 56 6.67±1.53 8.79±1.09 9.07±1.02 9.29±0.84 10.25 <0.01对照组 55 6.75±1.45 7.04±1.31 6.93±1.87 6.84±1.72 4.38 0.02 F值2.12 2.67 8.99 9.87 P值0.12 0.07 <0.01 <0.01

1.2.3 观察指标 ①服药依从意愿和信心 :采用Gray等[6]编写的依从性干预手册中患者服药信心及服药意愿评分进行测量。您觉得自己坚持正确服冠心病药物有多大信心?“从一点没有”到“非常有信心”计1~10分,总分10分,评价冠心病患者的服药信心。您坚持遵医嘱服冠心病药物的想法有多大?“从一点都不想”到“非常想”计1~10分,总分10分,评价冠心病患者的服药依从意愿。得分越高说明患者的服药依从信心和意愿越强。②服药依从性:采用Morisky药物依从性量表(Morisky medication adherence scale,MMAS-8),评 估 冠 心 病 患 者 的 服 药 依 从 性[7-9],Cronbach′sα=0.7。该量表共包括8个条目,条目1~4、6~7回答“否”记1分,回答 “是”记0分;条目5反向计分;条目8回答“从不”、“几乎不”记1分,回答“总是”记0分,量表总分8分。得分<6分为依从性低,得分6~7分为依从性中等,满分8分为依从性高。1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计分析,计量资料采用(x¯±s)表示,计数资料采用率和构成比表示,计量资料比较采用两独立样本t检验,多组均数比较行重复测量方差分析,计数资料采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。

2 结果

2.1 两组患者服药依从意愿得分比较 见表1。

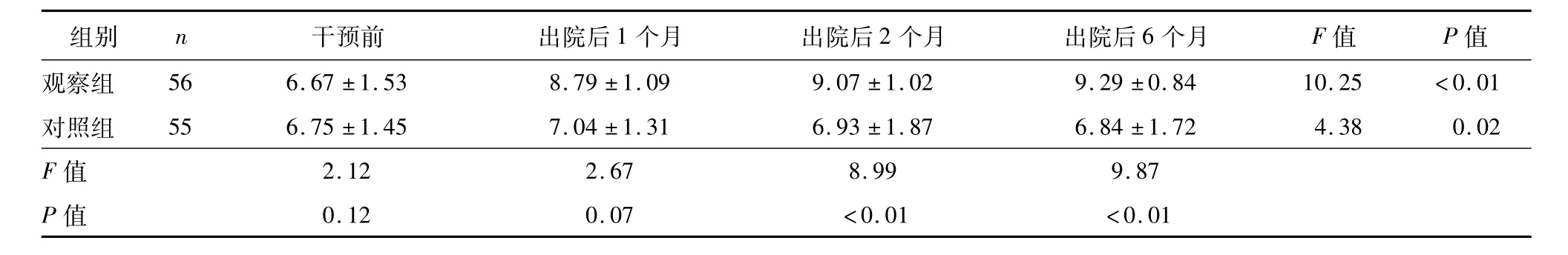

2.2 两组患者服药依从信心得分比较 见表2。

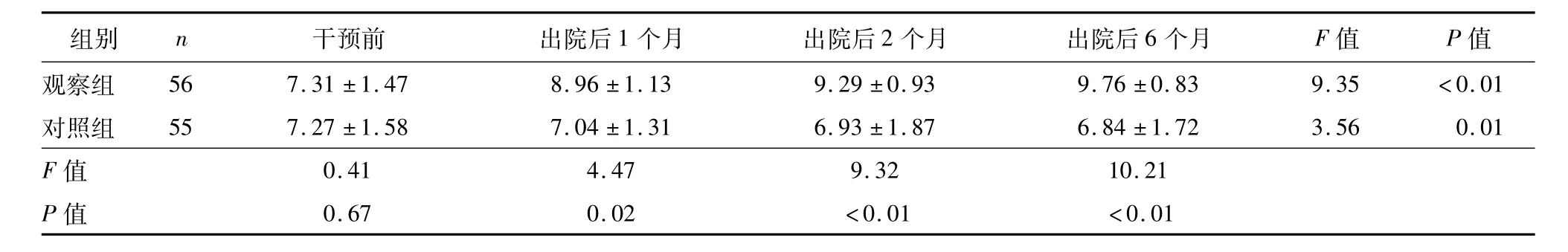

2.3 两组患者服药依从性得分比较 见表3。

2.4 两组患者服药行为改变阶段情况比较 见表4。

表2 两组患者服药依从信心得分比较 (分¯±s)

表2 两组患者服药依从信心得分比较 (分¯±s)

组别 n 干预前 出院后1个月 出院后2个月 出院后6个月 F值 P值观察组 56 7.31±1.47 8.96±1.13 9.29±0.93 9.76±0.83 9.35 <0.01对照组 55 7.27±1.58 7.04±1.31 6.93±1.87 6.84±1.72 3.56 0.01 F值0.41 4.47 9.32 10.21 P值0.67 0.02 <0.01 <0.01

表3 两组患者服药依从性得分比较(分¯x±s)

表3 两组患者服药依从性得分比较(分¯x±s)

组别 n 干预前 出院后1个月 出院后2个月 出院后6个月 F值 P值观察组 56 4.23±0.76 5.73±0.67 5.89±0.83 6.34±0.61 4.06 <0.01对照组 55 4.08±0.58 5.01±1.21 4.33±1.47 3.47±1.72 3.42 0.01 F值0.18 3.73 7.32 10.45 P值0.89 0.01 <0.01 <0.01

表4 两组患者服药行为改变阶段情况比较

3 讨论

3.1 动机性访谈和阶段性干预能提高冠心病患者服药依从信心及意愿 本研究结果显示,干预前两组患者服药依从意愿及信心得分均较低,观察组出院后2个月、6个月服药依从意愿及信心得分均高于对照组(P<0.05)。对照组出院后2个月、6个月患者服药意愿信心较低,与患者被动接受冠心病知识指导,主观缺乏对冠心病知识学习的内在愿望,导致患者对冠心病后续治疗的不重视,以及患者自觉病情好转和担心长时间服药导致不良反应的发生有关。而观察组患者在传统健康教育的基础上给予动机性访谈干预,其服药依从意愿信心于出院后2个月、6个月高于对照组,说明经过动机性访谈和阶段性干预后患者的服药依从意愿信心增强。动机性访谈及阶段性干预是以“患者为中心”,围绕患者这一主体,护士注重尊重患者的思想和情感,建立平等合作医患关系,营造良好的治疗氛围,可唤起患者改变行为的愿望[10]。动机性访谈是一种鼓励患者参与行为改变的中立性方案,其优点是不采取逼迫方式要求患者做出行为改变,而是引导患者对方案自行思考和解释[11],参与服药行为改变干预方案的制订和评价,使患者意识到现行服药行为与期望康复目标之间的差异,激发患者改变不良服药行为的意愿和内在动机,增强服药行为改变的信心。而阶段性干预是基于健康行为的跨理论模型,其核心是认为个体的行为变化是一个连续渐进的过程,随着患者行为发展意向而变化,护士依据冠心病患者所处不同的药物不依从行为改变阶段及与之相应的心理需求,采取针对性及个性化的服药行为干预策略,促使患者向下一阶段行为转变。通过访谈者阶段性评估和及时的疗效反馈,帮助患者体会遵医服药治疗的益处,进一步增强患者维持良好服药行为的信心,以实现动机性访谈和阶段性干预的最终目标。

3.2 动机性访谈和阶段性干预可改善冠心病患者服药依从行为 冠心病患者服药不依从问题已成为影响治疗效果的重要因素。本研究结果显示,观察组出院后1个月、2个月、6个月服药依从性得分均高于对照组(P<0.05);出院后1个月、2个月、6个月观察组行为改变阶段情况优于对照组(P<0.05)。对照组出院后1个月服药依从性较干预前有所改善,可能与住院期间护理人员给予疾病和服药知识宣教有关,说明常规健康教育对于改变患者服药行为是有益的。随着时间延长,出院后2个月、6个月对照组患者服药依从性得分明显降低。对照组给予常规健康教育方式,即以提供建议为主的“说教式”教育模式,患者被动接受缺乏个性化的冠心病知识指导,且干预过程为一过性,使患者对服药依从行为改变收效甚微,随着时间的推移,患者出院后缺乏系统的健康教育追踪指导,导致教育的内容被逐渐遗忘,服药依从性降低[12];而观察组患者则在实施常规健康教育同时,对患者采用分阶段的动机性访谈干预,每次干预均针对患者存在重点问题,针对性给予引导,逐步深入,循序渐进。动机性访谈和阶段性干预在克服传统的被动教育弊端的同时,更强调患者的自我能动性的发挥,通过护患互动合作,引导患者逐步建立正确的认知,自我发现存在的问题,寻找适合自己的解决方案,访谈者再对患者存在的问题及提出的方案进行剖析,引导患者进行思考,使其从思想上接受访谈者提出的解决方案,克服原来对药物认识上的不足或错误,最后说服自己行为改变,从而有效提高了患者的遵医行为,值得临床应用和推广。