粤北山区农村旅游扶贫经济效应与发展路径

唐 波, 李燕芬

(中山大学新华学院 资源与城乡规划系,广东 广州 510520)

贫困问题是一个世界性问题。2015年全世界仍有8亿多人生活在贫困中,减少贫困是世界可持续发展的主题之一。中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者,改革开放30多年来,我国走出了一条中国特色减贫道路。根据中国经济发展的阶段贫困特征的不同阶段,中国扶贫开发经历了从“输血”到“造血”扶贫方式变化。作为一种崭新的扶贫方式,开发旅游对于拥有丰富旅游资源的欠发达地区来说是最好的脱贫致富之道之一[1]。旅游扶贫是指旅游资源较丰富地区或欠发达地区,通过对旅游资源保护性的开发利用,发展旅游产业,并以旅游产业的发展带动和促进其他产业的发展,从而增强自我发展的能力,走出一条脱贫致富之道[2]。旅游扶贫通过开发旅游业带动相关产业的发展,增加就业机会,促进经济发展。但由于贫困地区自身存在明显的脆弱性,在旅游发展的过程中容易引发旅游负面效益,如市场漏损、商业气息浓重,本土文化破坏,贫富差距加大等问题。所以贫困地区的旅游扶贫研究和反贫困研究引起了新的关注。

一、文献述评

国外旅游扶贫的问题研究可追溯至20世纪60年代,经济影响研究是对旅游扶贫研究的初衷。1974年,美国学者Frechtling以旅游业对地区经济发展的影响进行了探索性的研究,然后Wassenar构建了旅游业地区影响力模型,主要从宏观尺度上关注旅游乘数效应和经济作用。由于旅游地快速发展,一些欠发达地区呈现出经济、社会和环境等方面的负面效应,于是学者们开始关注欠发达地区的可持续发展问题,在这样的背景下,社区旅游、生态旅游等新兴旅游模式应运而生。如Walpole提出重要的漏损理论,指出贫困地区由于经济基础较差、基础设施不完善等导致旅游经济效益效率并没有想象中好,企业反而成为旅游扶贫开发中成为受益的主体[3];Clive也认为欠发达地区人口综合素质低下严重降低了自身参与度,指出只有让居民成为旅游规划和决策中的一员,居民才能真正享受到旅游开发中受益,但难度很大[4];José指出社区参与过程中,由当地人主动意识下产生的CBT(自下而上)则具有较长的生命周期,发展更快,对地方经济具有更多的正面效应[5]。20世纪90年末,英国国际发展局提出Pro-Poor Tourism(PPT)理论,着重对南非、拉美及亚洲的六个欠发达地区的旅游发展情况进行深入分析,该项目在全球范围的研究为旅游扶贫战略提供了详细的案例,使其成为旅游扶贫坚实基础[6]。如Mitchell等运用价值链探讨了旅游如何影响贫困人口,旅游与贫困结合在一起,并通过冈比亚实证确定了旅游影响贫困人口的三种主要路径和效应[7]。总体而言,国外旅游扶贫理论研究较为成熟,为旅游扶贫实践提供了系统的理论支撑[8]。研究内容主要集中在旅游对经济的影响、贫困人口受益和参与、PPT等方面;研究尺度侧重微观和宏观进行结合;研究方法强调多学科交叉、实证调研和定量分析。

基于国外研究基础,国内学者对也开始关注旅游扶贫的研究。为准确了解国内旅游扶贫研究,在中国知网(CNKI)进行高级检索,以“旅游扶贫”作为主题词,截至到2017年6月,共获得学术期刊文献2511篇。通过文献的数量分布看,将旅游扶贫研究大致经历了三个阶段(如图1):第一阶段(1991-1996年):旅游扶贫探索阶段。该阶段研究成果少,共发表了11篇相关文献,初步探知了旅游和扶贫的相关概念,但没有进行很好的结合;同时该阶段研究方法多以定性为主,多为描述旅游扶贫的地位、内涵、作用。如王芳礼讲述了布依族进行旅游扶贫开发的资源条件、作用及开发过程中遇到的问题[9];如吴忠军指出贫困地区应该从自身出发,重点开发国内旅游,走出一条在充分利用自然风光和文物古迹的基础上,以民族风情、民族特色取胜的旅游扶贫道路[10]。第二阶段(1997-2010年):旅游扶贫稳定发展时期。该阶段我国旅游扶贫的理论成果得以丰富,研究方法由单一的定性分析研究方法逐步向定量研究过渡。主要关注贫困人口在旅游扶贫中的效应[11]、少数民族地区旅游发展[12]、旅游扶贫模式探讨[13]。第三阶段(2011年至今),旅游扶贫高速发展时期。研究广度及深度得以迅速发展,研究主体由贫困地区逐步转为贫困人口,贫困人口的利益及保障成为研究重点,研究方法也更加丰富。如邓小海系统地研究了旅游精准扶贫的概念,旅游精准扶贫的途径,探讨了旅游精准扶贫的特征和运行机理,运用精准扶贫框架分析了乌蒙山片区旅游扶贫村庄的问题,为我国率扶贫实践提供经验[14]。如龙祖坤等运用数据包络分析(DEA) 结合MI指数评价其效率形态测算出武陵山区旅游扶贫效率时间演进规律及空间差异,提出在旅游扶贫过程中不仅要保证较高的旅游效益,同时提高的旅游扶贫效率[15]。

图1 国内旅游扶贫研究论文发表篇数

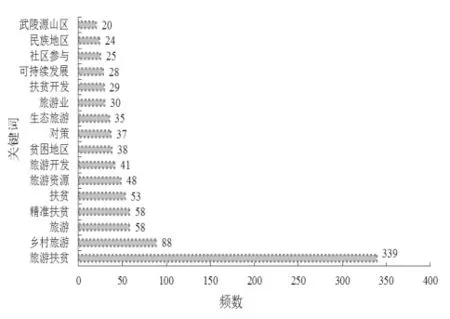

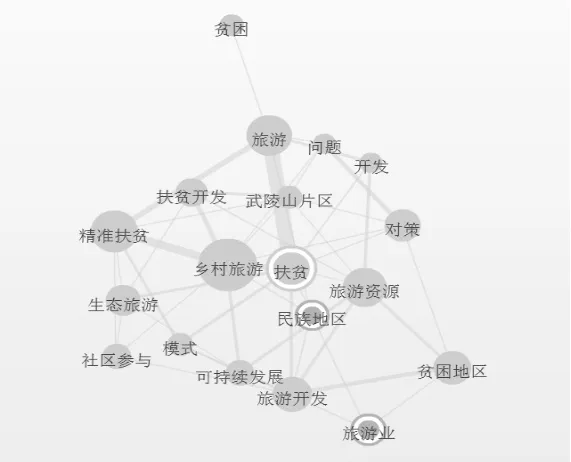

同时从国内旅游扶贫关键词频数分布(如图2)中可以看出国内旅游扶贫研究内容较为丰富,但研究范畴相对较窄,主要侧重于乡村旅游、旅游开发、扶贫开发和精准扶贫等的经验性研究,对于旅游扶贫对贫困人口的效应、旅游产业、社区参与等的关注相对欠缺。同时从关键词关联图发现旅游扶贫和乡村旅游、精准扶贫联系较为紧密,但是和开发模式、社区参与和可持续发展联系较少,后期在研究内容的交叉方面可以进一步拓展。

图2 国内旅游扶贫论文关键词频数(>20)分布图

图3 国内旅游扶贫论文关键词关联图

图4 研究区域范围图

总体而言,国内旅游扶贫研究不断的发展,研究队伍不断扩大,研究成果不断涌现,研究内容基本涵盖了旅游扶贫的属性、战略、模式、机制等。但主要集中在旅游扶贫的理论分析和一般性扶贫经验的探讨,而旅游相关产业的联动开发、旅游扶贫对贫困人口效应分析等相关问题还需进一步深入研究。

2002年,广东省旅游扶贫计划全面启动,东源县是广东省的16个重点贫困县暨旅游扶贫试点县之一。东源县旅游资源种类齐全,开发价值突出,“旅游旺县”是东源县摆脱贫困的必由之路。本文通过查阅资料和实地调研的基础上,重点分析东源县旅游扶贫经济效益表现,利用灰色关联分析法定量分析当地旅游业与区域GDP、三次产业之间的关联度,深入挖掘旅游扶贫在实践中存在的问题,为广东省贫困地区旅游扶贫政策实施提供新的思路。

二、研究区域概况

东源县位于广东省中部,隶属河源市,是珠江三角洲与粤北山区的结合部,地理位置特殊。东源县面积4070km2,是广东省地域面积第二大的县,辖20个镇和1个民族乡(如图4),2016年总人口为59万,2015年GDP总值为100.57亿。2007年列入广东省16重点贫困县之一,但拥有万绿湖、桂山、苏家围等旅游景区,同时温泉旅游资源规模大、高科技观光农业资源丰富、人文古迹众多,旅游业促进了东源县经济发展。

三、研究方法与数据来源

(一)灰色关联分析法

灰色关联分析法是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度,作为衡量因素之间关联程度的一种方法,解决难以量化的评价指标,将各种数据转化为评价所需的量化指标,建立评价体系[13]。灰色关联分析法中通过分析比较数列指标变化对参考数列指标的影响来判断其关联度,X为比较数列Xi(i为1 234),Y为参考数列X0

由于原始数据由于数列单位不同或量纲不同,在进行关联分析之前,要对各数列进行无量纲化处理,本文采用均值化变换,使各数列达到量纲一致性。

(Xi=均值化数列,X'=平均值(i=0,1,…,n;k=1,2,…,m),m为指标的个数)

根据均值化数列,求各个年份比较数列与参考数列的绝对差∣X0(k)-Xi(k)∣,比较各个数据绝对差大小,找到两极最大值(△MAX)最小值(△MIN)。

然后计算Xi对X0的关联系数ξi。ρ为分辨系数,一般在(0-1)之间,通常取0.5。为比较各数列Xi曲线上的每一个点与参考数列X0曲线上的每一个点的绝对差值,记为Δi(k)。得到下列公式:

(ξi=关联系数、ρ=分辨系数、Δi=绝对差值、MIN=最小值、MAX=最大值)

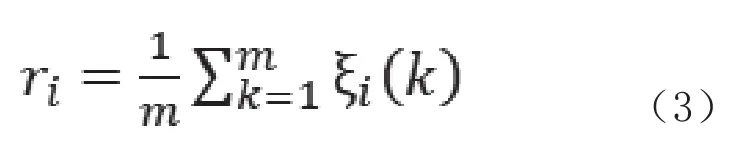

运用上述公式得到关联度值,关联系数是比较数列与参考数列在各个时间的关联度值,故关联数不是单一的,不利于进行整体性比较,因此以其平均值作为比较数列与参数数列间的关联程度ri,ri值越接近1,表示关联度越高。

ri=关联度,m=关联系数的个数,ξi=关联系数、k=1,2…)

(二)数据来源

本文的社会经济数据、旅游收入、旅客数量、第一产业、第二产业、第三产业的数据主要来源于2003年至2016年河源市统计年鉴及东源县旅游局。

四、东源县旅游扶贫经济效应评价

(一)经济效应表现

1.游客数量

旅客数量变化能侧面体现地区旅游开发的程度和旅游资源的吸引力。如图5可知,2004-2015年,东源县的游客量呈逐年上升的趋势,年平均增长率达15%。随着旅游业的开发,2015年东源县旅游人数达644.56万人次,比上年增长15.9%,其中过夜游客69.29万人次,一日游客575.27万人次。在游客不断增长的态势下,有利地促进了县内旅行社、宾馆酒店、客房、床位数量的增长,对地区经济的拉动作用日趋明显。但是游客以一日游游客为主,平均占到75%,过夜游客量比例较低增长速度慢,波动较大。过夜游客数量比例较低也反映了东源县旅游发展质量还需进一步提升,旅游资源对游客的吸引力还不够。通过调研发现,东源县的游客客源主要来自珠三角等省内和福建、江西、广西、港澳等国内其他地区的自驾车游客。

图5 2004-2015年东源县的游客数量变化情况图

2.旅游收入

旅游收入的高低能体现一个地区旅游经济发达的程度。由图6可以发现,东源县旅游经济呈现较快速增长的态势,落实“旅游旺县”和旅游扶贫策略效果明显,旅游扶贫效应比较明显。2002-2015年,东源县旅游收入年均增长率为32.38%,高于河源市与广东省同期27.08%与15.43%的年均增长率。旅游收入占GDP的比重平均为19.51%,同样高于河源市与广东省同期的13.04%与9.4%的平均水平,旅游收入增长速度较快。同时根据图7可知,东源县旅游收入占GDP比重成逐年上升的态势,在2005年开始超越河源市和广东省,在2015年旅游业收入占GDP比重高达41%,成为东源县经济发展的重要产业。这主要得益于政府致力打造绿色生态和温泉度假两大旅游品牌,推进东源县旅游产业转型升级。不断提高万绿湖风景区、苏家围、东江画廊、万绿谷休闲度假旅游区知名度,完成了《东江画廊旅游产业集聚区概念规划》、《曾田镇旅游发展总体规划》、《南园古村文化休闲旅游区总体规划》的规划编制,同时开展环境整治,加强旅游安全管理。

图6 2002-2015年东源县、河源市和广东省的旅游收入增长率图

图7 2002-2015年东源县、河源市和广东省的旅游收入占GDP比重图

3.农民人均收入

农民人均收入是反映农村经济发展状况和衡量农民生活水平的重要指标,是旅游扶贫可持续发展的重要内容。东源县自实施旅游扶贫以来,各镇经济都呈现稳定增长趋势,促进了各镇农民人均收入的增长。由图6可知,除开黄沙镇、三河镇、久社镇缺少数据以外,各镇农民人均收入都处于不断增长的状态,但是各镇的增长速度有所不同。如新港镇是河源市首个旅游镇,拥有丰富的旅游资源,设有万绿湖旅游码头、得绿寨、水月湾、镜花岭等旅游景点,还拥有土特产杨梅鸡、盐焗鸡、桂花鱼、蜂蜜、板栗、茶叶等。其农民人均收入从2002年的2260元提升至2014年的9103元,同时是东源县农民人均收入排名增长最快的,从第20位上升到第5位。双江镇是东源县城所在地,林业和矿产资源丰富,旅游资源有南园古村、温泉山庄等,年人均收入从2002年3638元提升至2014年9588元,农民人均收入一直处于领先状态。而双江镇其耕地面积广,以农业为主,拥有丰富的林业和矿产资源,但缺乏旅游资源,旅游业发展速度较慢,人均收入难以提高,长期处于县内最低水平。可以总结,虽然东源县各镇中拥有旅游资源较为丰富,土特产品种丰富,各镇农民人均收入水平不断提高,但存在较大的差异,后期要关注区域经济的协调发展,区域经济联系和合作,促进东源县可持续发展。

图8 东源县各镇年人均经济收入变化图

为了更好的地体现东源县经济增长差异,利用GIS分析方法进行时空演变格局分析。从图9可以看出,2002-2014年,东源县经济增长具有明显的空间差异,总体而言东部各镇增长速度和发展程度要高于西部乡镇,南北差异较少;同时出现较强的空间集聚性和“低洼区”。如2014年各镇农民人均收入出现了中东部高值区:上莞镇、船塘镇、柳城镇等,普遍在7500元以上;西部半江镇、新回龙镇、锡场镇、双江镇农民人均收入都在5000-7500元之间;北部的漳溪畲族乡和南部的义合镇处于“低洼区”。

图9 东源县各镇农民人均收入经济空间格局变化图

(二)经济效益关联度分析

旅游的发展在一定程度上加强了区域经济发展和三大产业之间的合作和关系。运用灰色关联分析法对2002-2015年东源县的旅游收入与地区生产总值(GDP)、三次产业之间的关联度进行分析,反映河源市东源县旅游业与经济发展及三次产业的关联度。计算得到结果为:r1=0.7485,r2=0.7850,r3=0.6487,r4=0.8331(如表6)。根据关联度排序,各因素与旅游业关联程度依次:r4>r2>r1>r3,即与旅游收入关联度强弱排序为:第三产业>第一产业>国内生产总值>第二产业。

表6 旅游收入与GDP及三大产业的关联系数

同时利用2002-2015年的东源县的统计数据,对生产总值Y1、第一产业产值Y2、第二产业产值Y3、第三产业产值Y4、旅游收入x,建立线性回归模型对灰色关联分析的结果进行验证(如图10),得到:

Y1=1.9907x+27.491(R²=0.8602)

Y2=0.229x+7.0901(R²=0.9298)

Y3=0.9818x+13.693(R²=0.7254)

Y4=0.7789x+6.7526(R²=0.9541)

图10 2002-2015年东源县旅游收入和GDP、三产产值关联图

从R²相关系数可以看出,所建模型具有较好的拟合精度,结果和灰色相关分析法得到的结果一致。东源县旅游收入和第三产业的关联度最高,由于旅游业是凭借旅游资源,向旅游者提供旅行游览服务的行业,属于第三产业的范畴,旅游业的发展同时带动了相关服务业的发展,促进了第三产业的发展。相比而言,第一产业关联度比第二产业的关联度较高,一方面主要是因为东源县旅游开发处于起步发展阶段,以发展乡村旅游为主;另一方面,东源县各镇的旅游业与当地土特产紧密联系,多发展农家乐旅游,游客购物以购买土特产为主,旅游业的发展能有效带动当地农业的发展。旅游业与GDP关联度较低,尽管东源县旅游业占当地GDP的比重逐年提升,但与国内其他旅游产业发达地区之间还存在一定的差距,旅游经济优势还未完全体现,旅游总收入对GDP的贡献率后期还可以提高。旅游业与第二产业的关联度最低,主要是由于旅游业和第二产业很大程度上并不直接产生作用,而是通过第一产业、第三产业与旅游业间接作用。所以东源县需继续大力发展旅游业,促进各产业联动发展。

五、结论和建议

(一)结论

根据2002-2015年东源县旅游业数据、GDP、三次产业的数据及各镇农民人均收入数据,利用灰色关联分析法和GIS空间分析法进行旅游扶贫经济效益分析,得到以下结论:东源县的游客量呈逐年上升的趋势,游客以一日游为主,但旅游活动以山水观赏性为主,旅游产品较为单一,过夜游客比例较少;东源县旅游业发展速度快、潜力大,能有效地拉动当地经济,旅游收入年均增长率和旅游收入占GDP比例高于河源市与广东省同期水平;各镇农民人均收入处于不断增长的状态,但是各镇的增长速度有所不同,出现明显的东部高、西部低,南北差异少的空间格局,同时出现较强的空间集聚性和“低洼区”;GDP和旅游收入与第三产业的关联度最高,与第二产业关联度较低。

(二)建议

1.实施旅游扶贫政府主导战略。根据2002-2012年东源县旅游业迅速发展的成功经验得知,要发展旅游业仅靠自身力量是难以发展壮大的,必须充分发挥政府在旅游扶贫开发中的宏观调控作用,加大投入。制定科学可行的中长期旅游规划,因地制宜,突出区域旅游特色,统一规划和包装,运用“互联网+”等进行多途径的旅游宣传,集中力量打造区域旅游品牌。同时注重环境整治,加强旅游安全执法检查,确保东源县旅游安全。

2.延长旅游产业链,加快旅游产业链本地化。旅游扶贫重点是使贫困地区和贫困人口获得最大的效益和发展机会。旅游扶贫要真正实现旅游精准扶贫,重点关注贫困居民,增强贫困居民的造血能力。因此,东源县旅游产业链的构建必须延长旅游产业链,将旅游产品真正植根于当地的经济,立足于产业链本地化,以增强旅游带动效应并减少旅游漏损。

3.整合旅游资源,实现旅游产品一体化。东源县旅游活动以观赏性为主,游客以一日游为主,要开发多元的旅游产品如体验性活动,增加游客停留的时间。同时在旅游扶贫过程中要避免各乡镇旅游开发项目活动的简单重复,通过设计和整合旅游线路,加强乡镇旅游的空间联系,实现旅游产品配套化与一体化,促进与餐饮、住宿、交通运输、保险、金融服务等协调合作发展,与第一产业、第二产业的发展相配套,提高旅游产品附加值。

4.重视社区增权和居民参与度。在扩大旅游产业规模和提高经济效益的同时,只有提高社区增权和当地居民的参与能力,旅游效益才会更合理。在旅游扶贫规划时要充分调研,重视和倾听当地居民的意见,赋予居民应有的知情权、决策权、监督权等,激发当地居民参与旅游扶贫的热情。近年东源县政府一直引进旅游相关专业人才,但是专业人才的数量依旧不足,而当地人口普遍缺乏知识、技能及参与经济项目的机会。要提高当地居民的参与能力和造血能力,要多开展相关的技术培训等,提升当地人口生活质量,才算真正做到了旅游扶贫。