博物馆馆藏屏风纸张的制作工艺及特征分析

常晓丽 龚钰轩 李国长 龚德才,*

(1. 中国科学技术大学科技史与科技考古系,文物保护科学基础研究中心,安徽合肥,230026;2.甘肃省文博服务中心,甘肃兰州,730000)

屏风是我国古典家具的代表,在传统家具文化中有着悠久的历史。屏风的材质多样,主要有玉石、琉璃、云母、书画等,常置于室内,起障目挡风、分割空间、装饰的作用[1- 5]。相对于其他材质的屏风而言,纸质屏风是较为特殊的一类,因纸张由植物纤维组成,其物理化学性质不稳定,所以易出现由强度下降、吸湿等引起的纸面破损、絮化等情况[6- 8]。此外,屏风常置于室内起遮挡作用,受室内环境变化、风力、微生物、灰尘等的干扰,使得这一类文物难以保存。有研究表明,在纸张表面涂布含有白色矿物的涂料有助于改善其强度和吸湿性、减少透光等[6,9]。甘肃省泾川县博物馆馆藏清代草帖行书纸质屏风和清代工笔人物故事纸质屏风整体保存较好,经本次研究发现纸面均经过涂布处理。

涂布是纸张制作过程中一种较为特殊的处理方式,能够增加纸张的强度、白度等。龚德才等人[10]对甘肃敦煌悬泉置遗址出土古纸的研究发现,汉代时期已有滑石粉涂布的加工纸,潘吉星[6]对涂布纸的微观结构进行了解释。目前对于屏风的研究主要集中在文化内涵及艺术价值的解释,对其具体材质种类及纸质屏风纸张特征研究较少,如朱莎[11]对屏风的艺术内涵进行了研究;李道亮[2]对古代屏风造型特征及功能演变进行了探讨。本研究以泾川县博物馆馆藏清代草帖行书及清代工笔人物故事纸质屏风纸样为研究对象,借助纤维测量仪、扫描电子显微镜能谱仪及偏光显微镜对纸张原料及制作工艺进行了分析。旨为探讨屏风类纸张特征提供参考,也为文物本身修复用纸的选择及博物馆文物资料的补充提供可靠资料。

图1 屏风纸样实物图

图2 样品1的纤维形态图

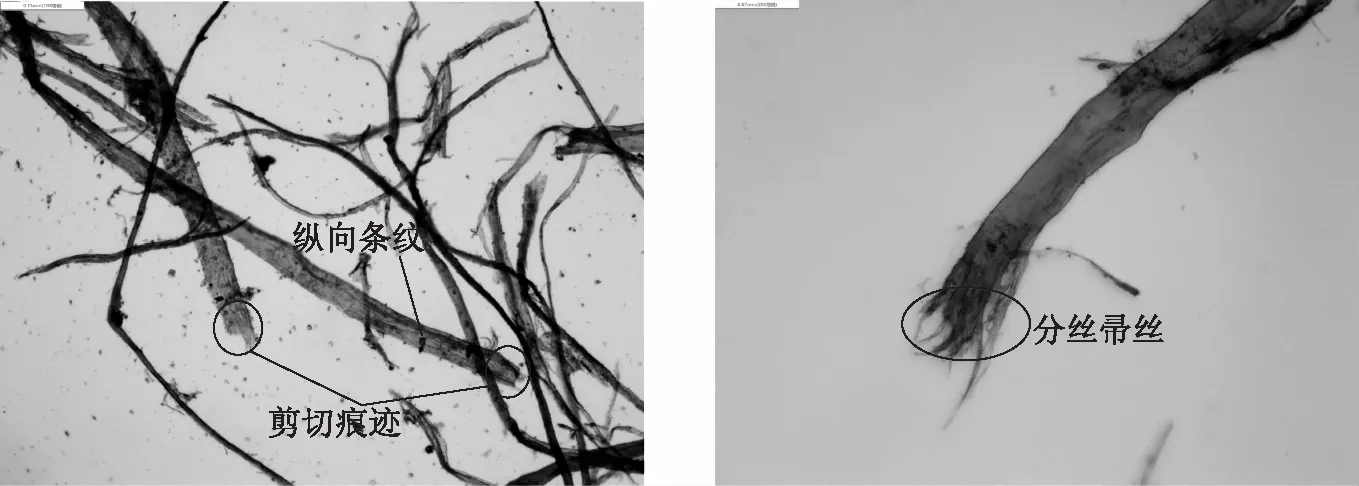

图3 样品2的纤维形态图

1 实 验

1.1实验原料

泾川县博物馆馆藏清代草帖行书屏风纸样,文物编号JCB00450(总长224 cm,宽72 cm),以下称样品1;清代工笔人物故事屏风纸样,文物编号 JCB00792(总长648 cm,宽286.5 cm),以下称样品2。屏风纸样实物图见图1。

1.2实验分析方法

1.2.1纤维形态分析

取少量样品于1.5 mL离心管中,加蒸馏水浸泡并置于ZHP- 100智能恒温震荡培养箱(上海三发科学仪器有限公司)中震荡至纤维分散(震荡频率120 r/min,温度20℃)。用镊子夹取分散后的纤维置于载玻片上,滴加1~2滴由氯化锌溶液和碘溶液配制而成Herzberg染色剂进行染色,并使纤维在染色剂中均匀分散,盖上盖玻片,置于XWY-Ⅵ型纤维测量仪(珠海华伦造纸科技有限公司)下观察纤维染色情况及其形态。

1.2.2扫描电子显微镜能谱(SEM-EDS)分析

取少量样品经过喷铂处理(喷铂时间275 s)使其导电后,使用肖特基场发射扫描电子显微镜能谱仪(Sirion200型,日本电子公司JEOL)观察样品纤维之间填充物情况,并对填充物成分进行定点分析(取点数=3)。

1.2.3偏光显微分析

用解剖针取涂布面纤维于1.5 mL离心管中并加入去离子水,置于ZHP- 100智能恒温震荡培养箱中震荡过夜(震荡频率150 r/min,温度20℃)至纤维分散后去掉纤维残渣,残留液体置于真空浓缩仪(Concentrator Plus,德国Eppendorf公司)中浓缩,得到可能含有淀粉粒的悬浮液,用微量移液枪将悬浮液转移至载玻片上,置于超净台干燥,干燥后滴加适量甘油,盖上盖玻片置于AxioScope.Al偏光显微镜下观察。

2 实验结果

2.1纤维形态观察结果

图2和图3分别为样品1和样品2的纤维形态观察图。样品1经Herzberg染色剂染色后呈黄色,由图2可以看出,样品1纤维僵直、细长、两端尖削、表面光滑,经测量平均宽度在17 μm左右,平均长度在2.57 mm左右,纤维周围有大导管分子,石细胞、杆状薄壁细胞数量较多,与文献中毛竹纤维特征完全相符[9],由此判断样品1纤维为毛竹纤维。样品2经Herzberg染色剂染色后呈棕红色,由图3可以看出,样品2纤维表面有纵向条纹、末端有帚化现象及剪切痕迹,未见杂细胞,经测量纤维平均宽度在43 μm左右,与文献中苎麻纤维特征完全相符[9,12- 13],由此判断样品2纤维为苎麻纤维。

图4 样品1的SEM图

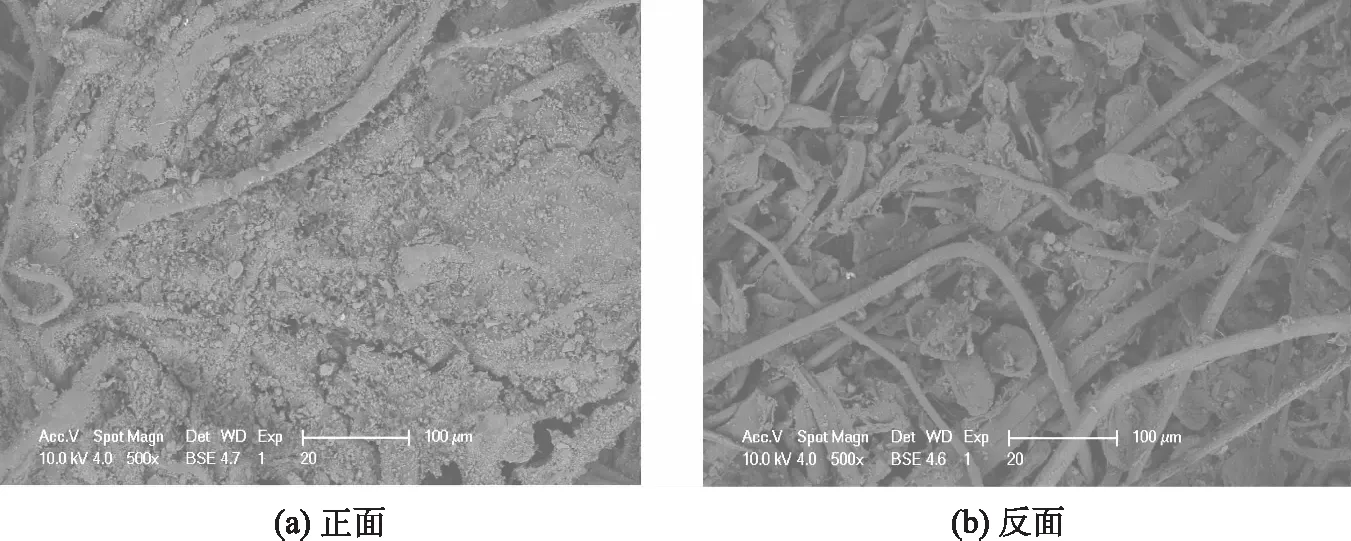

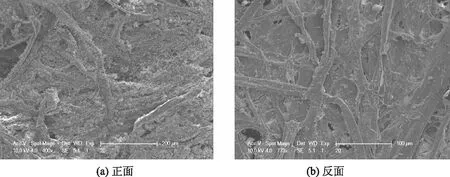

图5 样品2的SEM图

2.2SEM观察结果

图4和图5分别为样品1和样品2的SEM图。由图4可以看出,样品1经SEM观察后发现正反面形态不一致。样品1正面纤维被完全覆盖,其形态难以辨别,反面参差不齐,纤维呈圆柱型且组织松散、交织不紧,表面有少量物质附着,但形态清晰可见。

由图5可以看出,样品2正反面形态也不一致。样品正面纤维被覆盖,其形态难以辨别,反面纤维扁平、交织紧密,表面有少量颗粒物附着,纤维之间空隙被填充,而纤维形态清晰可见。结合相关文献中对涂布及砑光纸显微形态的研究[6,14],判断样品1、样品2均经过单面涂布处理,样品2可能还经过砑石砑光。

2.3能谱检测结果

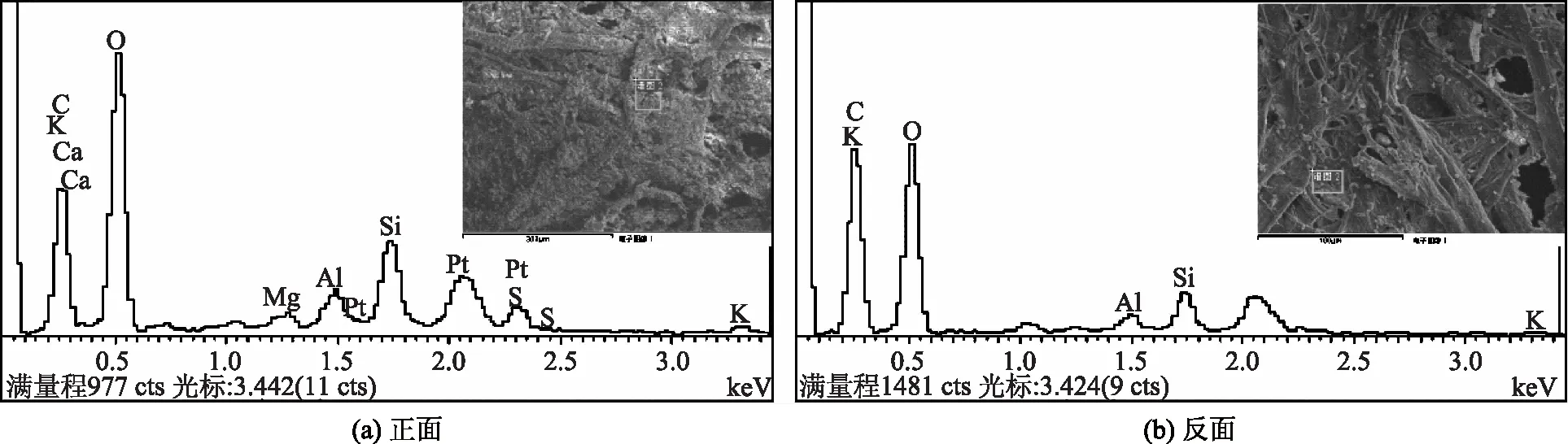

图6和图7分别为样品1和样品2的能谱检测结果。由图6能谱检测结果可知,样品1正面所含元素中Ca、Al、Si的信号较强,反面所含元素中Ca的信号较强,结合SEM观察结果推断,在原料沤煮时使用了CaCO3,涂布处理使用的矿物是高岭土(Al2O3·2SiO2·2H2O)。由图7可知,样品2正面所含元素中K、Ca、Mg、Al、Si的信号较强,反面所含元素中K、Al、Si的信号较强,结合SEM观察结果推断,浆料中加填了高岭土、原料沤煮处理时使用了K2CO3,涂布所用的矿物是CaCO3、滑石粉[H2Mg3(SiO3)4]。涂布和加填矿物与相关文献中的记载完全相符[6,9,15]。其中,元素H在能谱图中不显示,C、O为纤维素所含元素,元素Pt为喷铂所致。

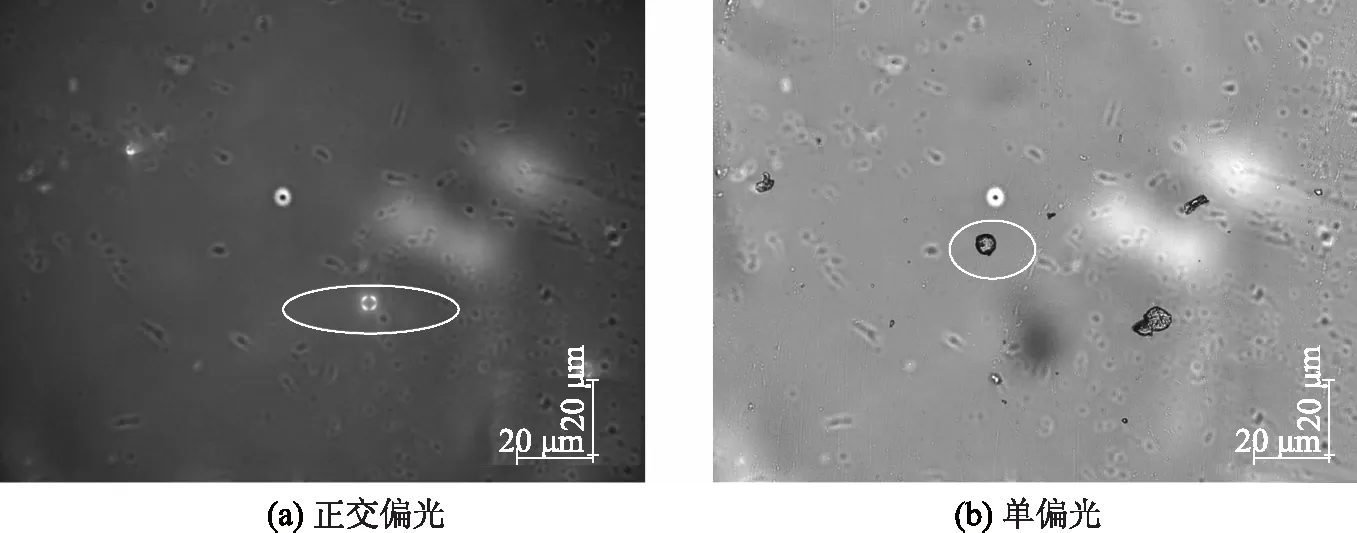

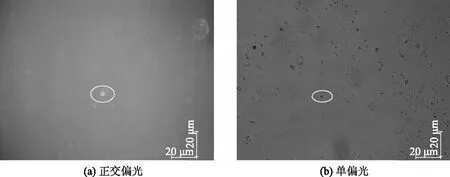

2.4偏光显微镜观察结果

图8和图9分别为样品1和样品2的偏光显微镜观察结果。经偏光显微镜正交偏光状态下观察后发现2个样品均含有呈十字消光特性的淀粉粒,其直径在2.5~2.9 μm之间,消光臂较宽,可能经过高温糊化,与文献中禾本科小麦属淀粉粒形态相吻合[16- 17],由此判断纸张涂布过程可能使用了淀粉作为胶黏剂。

图6 样品1的SEM-EDS 检测结果

图7 样品2的SEM-EDS检测结果

图8 样品1的偏光显微镜观察结果

图9 样品2的偏光显微镜观察结果

3 分析与讨论

3.1纸张制作工艺分析与讨论

通过调研传统造纸工艺相关文献可知,在纸张加工过程中为增加其白度、平滑度、改善吸墨性、减少透光及填充纤维之间的孔隙,在纸张正面涂布白色矿物,背面则未做特殊处理,这种工艺称为“单面涂布”,纸张涂布面在显微镜下的形态表现为单面纤维被矿物遮盖,常用的白色矿物有CaCO3、滑石粉、高岭土等[6,9]。结合样品1的能谱分析、SEM观察结果及偏光显微分析可知,纸张制作过程中使用高岭土及以淀粉作为胶黏剂进行了表面涂布,并在原料沤煮时使用了CaCO3。结合样品2的能谱分析、SEM观察结果和偏光显微分析可知,推断纸张制作过程中使用了CaCO3、滑石粉及以淀粉作为胶黏剂进行了表面涂布处理,并在浆料中加填了高岭土,加填是在配浆过程中加入矿物粉末,作用与涂布相似,与涂布工序不同所以在显微镜下的形态也不相同,涂布表现为纸张单面纤维被覆盖,加填则表现为纤维之间有颗粒物填充或者纤维表面有颗粒物附着[6]。此外,样品2原料可能经过草木灰水浸煮处理,所以元素K信号较强,草木灰成分为K2CO3,水解后显碱性,可用于脱去麻料中的木素、蜡、果胶等以便得到较纯净的麻纤维[6]。样品2的纤维形态分析结果显示,纤维末端有剪切痕迹且数量较多、部分有帚化现象。根据造纸工艺相关文献可知,在造纸过程中为了使纤维交织紧密以增加抗张强度、柔软度等常使用杵臼、踏碓、石碾等工具舂捣原料使纤维变软、末端分丝帚化,及使用剪切工具对较长的纤维进行剪切,经过舂捣的纤维末端参差不齐、有分丝现象,经剪切处理的纤维则表现为末端整齐[12,18- 20]。本实验分析样品中舂捣痕迹与剪切痕迹并存,观察结果显示剪切痕迹数量较多,推测纤维较长。纤维原料鉴定选取样品中间区域,分析过程中未经过人为剪切,因此排除纸张经过剪切的可能。

3.2纸张来源讨论

根据纤维分析结果可知样品1的纸张原料为竹纤维,因此推断清代时期在泾川县周围已有竹纸的使用,但是这一时期竹纸主要分布于南方的福建、江西、浙江、安徽、四川、湖南、广西等地及陕南地区,泾川县位于甘肃东部黄土高原中部秦陇交界处,与天水、宝鸡等地相邻,自古以来植被以灌木草本居多并不盛产竹子[21- 25],可见不具备用竹纤维造纸的条件,竹纸可能经贸易等方式传入。样品2的纸张原料为麻纤维,麻纸在天水放马滩遗址、敦煌悬泉置遗址、敦煌马圈湾烽燧遗址等汉代遗址中均出土数量较多[26- 28],并且据相关文献显示,历史上陇南、天水地区为产麻之地,此外在陇南西和、康县等地至今保留着传统手工造纸作坊,在20世纪40年代依然以麻纤维为原料造纸[29],可见麻纸在甘肃一带的发展与运用历史久远。泾川、天水及河西地区是古丝绸之路东段的北线、南线途经区,及洮河、渭河、黄河上游及其支流的途经地,从古至今交通便利,水源丰富[29- 31],因此当地的地理位置、气候、水源完全具备麻纸生产的取料、制作、销售等条件[32]。根据文献记载可知清代屏风多为民间艺术品[11],与本样品用途相符。结合以上分析可以推断,样品2纸张可能出自当地传统麻纤维造纸生产。通过对样品1、样品2纤维种类的比较分析可知,清代对于民间装饰用纸纤维种类及来源并没有特定要求。

3.3纸质屏风纸张特征讨论

根据以上纸张纤维原料分析、纸张制作工艺讨论及纸张来源讨论结果可知,本研究的样品1和样品2纤维原料不同、产地不同,由此可见清代对于屏风纸张纤维种类及纸张来源并没有特定要求。但根据纸张制作工艺分析结果可知,样品1和样品2均经过表面涂布,这主要与纸质屏风的作用有关。首先,纸质屏风作为传统家具,常置于室内,易受微生物、灰尘、温湿度变化等的干扰,所以对材质性能要求较高。纸张作为屏风材料相对于木漆、玉质而言,具多孔性、亲水性、表面强度较小等缺陷[33],但有关研究表明纸张经过表面涂布处理后孔隙减少、透光性降低、亲水性降低、强度增加并且能防止晕墨[6,9],因此经过涂布处理后弥补了纸张多孔、透光、亲水、强度较小的缺陷。此外,本研究中两件纸质屏风分别以书法、绘画为题材,结合纸张制作工艺讨论结果及古代书法、绘画用纸相关文献可知[6,34],两件屏风纸张均符合书法、绘画纸的特征。由此可见,屏风纸张不仅应具有一定强度,同时还具有书写纸的特征。

4 结 论

4.1泾川县博物馆馆藏清代草帖行书屏风纸样分析结果表明,纸张原料为竹浆,在制作过程中经过加填、涂布处理,结合产地分析可知该样品纸张为外地生产,可能经贸易等方式传至泾川县。

4.2清代工笔人物故事屏风纸样分析结果表明,纸张原料为麻浆,原料经过舂捣、剪切处理,纸张制作过程中经过加填、涂布处理,推测纸张可能为本地传统麻浆造纸生产。

4.3清代对于屏风类装饰用纸纤维种类及纸张来源方面并没有特定要求。由泾川县博物馆馆藏清代纸质屏风纸张制作工艺分析、特征讨论结果推测,古代用于屏风类的纸张须具备一定强度,同时还应具有绘画和书写功能。

——微网状透光防炫目汽车前挡风玻璃膜的设计研究