你的琴声燃烧着千山万壑

——纪念著名小提琴家盛中国先生

■李民铎

听到盛中国去世的消息,我沉痛万分。盛中国不但是我国最具天才、最杰出的小提琴家之一,更重要的是他善良、正直、朴实,有一颗光明的心,我们都永远想念他。

永远,永远……

1960年,我们一起去莫斯科音乐学院读书。当时我的身体和手都有大问题,若没有朋友们最真诚的帮助、最温暖的友谊,我不知道怎么能撑到今天。

由于我有一段时间与盛中国住在同一间屋子,我们成了形影不离的好友。我们二人的床头对床头,当中放一个唱机,每天晚上我们不听德巴尔第、卡拉斯、斯特凡诺、马里沃·兰萨、米开朗琪里、克莱本、克莱斯勒等人的唱片是不睡觉的。

我喜欢听他拉琴,他也喜欢我弹琴。他和林耀基老学我弹《幻想波洛乃兹》的样子,他们二人说我怪:“弹琴那么有味道,怎么吃东西品味那么差。”我和盛中国、刘诗昆、林耀基四人轮流做饭,他们都说我做的难吃,“这个老耐(我的外号),你别看他切了半天肉丝,最后一拉,是一长条,根本没切断”,每次老耐做饭大家就遭罪,而老臊(盛中国的外号,他会做一种臊子,太香了)做得味道好极了!

60年代,留苏同学合影,前排左起:李民铎、林耀基、曹承筠、左因;后排左起:盛中国、刘诗昆、郑小瑛

1962年盛中国在苏联留学期间

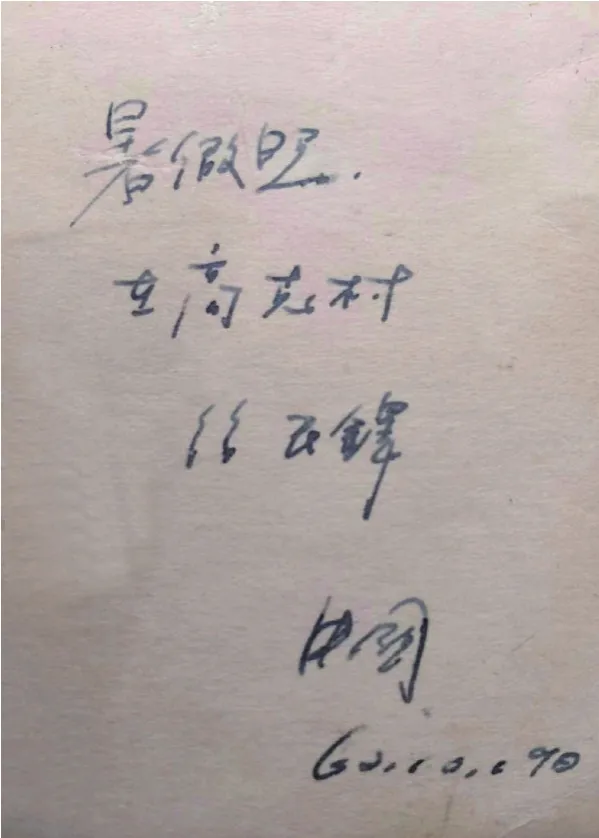

盛中国送给李民铎照片的签名

后来我们二人的钱搁在一起用,糟糕的是我们从来不算账,经常是还有十天已经完全没钱,我们只能到每个衣袋中去找,不过总能找到些小钱,但这点钱不够吃的,我们只能去买小米。但在苏联小米是用来喂鸟的,老板看我们买那么多小米,很吃惊地问我们:“你们养多少鸟啊?”总算发了钱,我们要打牙祭,离音乐学院不远有一个布拉格饭店,我们没钱吃别的就要一碗清鸡汤,但外国人不会慢火炖,我们一尝完全像涮锅水。

我们最馋的是桔子,太贵了,看了多次没钱买。有一次总算咬紧了牙两人合买了一个,这就是在苏联吃过的唯一的桔子。这些事都不敢让女同学知道,她们会严肃地与我们谈话的,有些吃不消!

那时大家都很穷,穿上西服有模有样的,但皮鞋基本上是硬纸做的,外表还能唬的过去。一次才旦卓玛经过莫斯科演出,她不习惯高跟鞋,但是偏给她准备了一双蛇皮高跟鞋,还没到目的地就掉了一个跟。在莫斯科找不到人修,要穿上的话,一高一低那"蛇"好像要活了……

我和盛中国、刘诗昆、林耀基总是一起去听音乐会,对演奏者好坏常争论不休。我们三人只是毛头小伙子,而刘诗昆已得了稍逊于克莱本的“老柴”比赛的第二名,名气很大,但他丝毫没有让人感到他与我们有什么不同。老刘与我不住同一间,但同一套房,他很单纯、实在,我们是同行,他待我太好了,他不计时间、不怕劳累,他对我的帮助也是真诚无私的。

那时我们都爱唱歌,冬天学校关门了我们要跑很远的路到列宁山上的中国领事馆练琴,在空旷的雪地上我们放声高歌,那正是风华正茂的年代嘛!我们也很爱演戏,但不敢随便与外国女学生接近,因被严肃警告过,如被发现可能被遣送回国。所以我们四人就演戏给自己看,印象最深的是林耀基演的话剧《家》中二少爷不领会鸣凤的表白,导致鸣凤自杀的那个片段,他较胖,光着脚演鸣凤,演得实在令人叫绝,但也使人哭笑不得。

年轻人都希望有帅气的照片,我不记得盛中国说自己哪张照片好,却记得他最得意为我拍的一张,经常得意地说:“怎么样?我把你照得像冼星海吧。”但是为了那张照片,他可把我害惨了。那时是莫斯科的严冬,估计有零下二十多度,他不让我穿外套,在他的导演下,把我摆弄了很久:他让我面带微笑,还要看着远方,要想象冼星海写《在太行山上》时的激情。我们都崇拜冼星海,但那时我实在无法再想《在太行山上》,因为我觉得自己快变成莫斯科的冰棍了!

盛中国对我的热情超过了对他自己,许多事使我难忘。我回国之前,有一个欧洲同学向我借了一笔钱,对我来说是一大笔,却迟迟不还。这是大事,否则我没法带礼物给亲人和友人了。他知道后着急程度不比我低,天很热,陪我不知找了多少地方。但那人总是躲着我们,更令人生气的是他并不缺钱,因有几次看到他大口大口吃黄瓜!!那时黄瓜太贵了!哪能大口吃?接下来我想讲几个小故事。

周总理来了

有一天早上,留学生的领导告诉我们,今晚周总理要在大使馆接见我们,但人太多,你们要去的话必须会一样乐器为大家伴舞,盛中国、林耀基都会小提琴,但那儿没钢琴,所以我就临时学了手风琴。领导告知这是一个重大时刻,因当天上午周总理在“苏共”的22大发了言,当时中苏关系紧张,双方论战很激烈,就在这重要时刻周总理接见我们,使大家感到是亲人来了。

当晚大厅里人很多,主要是留学生。总理来了,他像长辈一样对我们问寒问暖,他为人那么和气,所以大家一点也不拘束。后来开始跳舞,我们三人为大家伴奏,总理还领着大家唱起“洪湖水浪打浪……”,使我们特别想念家乡。舞蹈间隙大家都争先恐后地围过来与总理照相,可是我们伴奏的总赶不上趟,当时还有中央音乐学院赵沨院长、仲伟、郑小瑛……我不记得是谁对总理抱怨了:“总理,这不公平,大家都只是跳舞而我们是伴奏,等放好乐器就拍不上照片了。”周总理听后大声说:"大家听好!音乐家们很辛苦、为我们伴奏,下一次拍照时大家不要过来,让音乐家们先过来。"我们心中好高兴,下一曲子刚结束我赶紧跑去紧紧地拉着总理,但其他人又蜂拥地挤过来,把我挤到了后面,照片冲洗出来后看到大家的脸大小不等,像一幅很有趣的拼图。

60年代,在苏联期间盛中国给李民铎拍摄的照片

半个多世纪过去了,但周总理给我们留下的这一幕依然清晰。他对人是那么亲切、那么平易、那么不张扬、那么不显赫,整个晚上他没说一句教育我们的大道理,我差一点要忘了他是十几亿人口大国的最高领导人之一。我们只感到亲人来了!他的出现真像在莫斯科冰封的冬日里一缕温暖的阳光照到我们心中。

鸡蛋山

我与盛中国经常一起演出,特别是到大学和文化团体,我们各自都独奏,有时也为他伴奏。他的演奏真挚、帅气,有一种光芒四射的魅力,所到之处都受到热烈的欢迎。他对人特别真诚、亲切,所以我们交了许许多多的朋友。那时邀我们演出的单位总会派人来接送,每次都高兴去、尽兴归。

但有一次是例外,来人是坦克兵学院的青年军官李连洲,他见了我们铁板着脸、无一丝笑容、公事公办地说:“时间很少了、路上挤、你们抓紧!”我俩一愣,心想“这样的人倒是没见过,是他来邀请我们,现在反过来好像是我们欠他银子似的!”

路上他也没有一丝笑容,我与盛中国偷偷约定:“此人很难对付,咱们演完就走,决不与他们近乎……”那时演出结束后,主人们总要留我们吃饭、喝酒、尽兴而归。这次我与老臊再三说定绝不吃饭,如问起来就一囗咬死,说吃过了。

李连洲虽对人冷冷的,但其他青年军官们却极热情,演奏完毕无论如何不让走,我俩比他们小十岁左右、又是学音乐的,他们问这问那聊个没完。

我们没吃饭、饿得慌,逐渐忍不住了,开始坐立不安,有人觉察了开始盘问:“倒底吃饭了吗?”我们坚持说吃了,后来分成两群人与我们玩,我还是死不改口,谁知道老臊在那群人面前顶不住了,承认:“还没吃,是李民铎与我讲好,不能在这吃!”这下子开了锅!一堆人都过来与我闹:“你这小鬼花样真多,还是盛中国老实。”我气炸了,转身找盛中国算帐:“你这家伙,背叛了我,倒过来他们还说我花样多!”他答:“我饿坏了,是我的肚子叛变的,真的!是我的肚子不是我!"那批军官没办法,因为所有的店都关门了,厨房内只有三四十个鸡蛋(那时鸡蛋便宜)他们全煮了给我们,我们大吃了一顿,最后我俩的肚子都成了鸡蛋山。

常言道,人不可貌相。做梦也没想到,李连洲是我见到的最善良的人,后来他成了我最好的朋友!他的儿子、女儿都成了我的好朋友。

盛中国与李民铎合影

“大流氓”

有一个俄国小伙子,长得五大三粗,块头比我们大很多。这个人极有才气,但我们大家都知道这个人作风不好,有流氓习气,因此我们给他起了个绰号“大流氓”。时间久了,他明白这三个字的意思了,他完全不在乎,经常用大拇指指着自己叫“大流氓”,很得意的样子,意思是说:“我就是大流氓,怎么样?!”有一次我和盛中国在楼梯上碰到他,他伸出手来对我说:“李民铎”,我回:“什么事?”他说:“咱们俩最要好,是吗?我回:“挺好。”他说:“咱们拉拉手。”我知道他不怀好意,他用很大的劲握住我的手想让我疼,可我是弹钢琴的,握力更大,没想到疼得他大声尖叫,周围的人都回过头来看热闹。盛中国在旁边大笑,一边拍手一边说:“好!好!活该!活该!”

奥尔加·马嘉洛芙娜

大多数俄国人非常善良和淳朴,我的老师是在国际上有巨大影响的雅各夫·扎克教授,他的助教、杰出的女钢琴家米尔维斯……都对我太好了!我永世不忘,不能忘,不敢忘!

有一个俄国老太太奥尔加·马嘉洛芙娜,时常教我、盛中国、林耀基俄文。她非常善良,我多么想再见到她,多么想见到她那慈母般的面容,哪怕一次也好啊!当时我们拿出了仅有的“宝物”送给她——那是一个木质的镜框,里面是黑绒作底,上面用稻草黏上了一条中国式的船,挺好看。她拿到这个东西,不知道有多高兴,但我马上说:“老师,请放在书架上,千万不要用手去抠。”老师带着不理解的眼光看着我,这又引起盛、林两人捧腹大笑,他们说:“老耐真怪,他怎么想起与老师说:不要抠?”我感到哭笑不得,那东西是我买的,我完全知道,那稻草皮黏的不牢,一碰就掉了。

其实从衣服、物品、津贴……都看出我们很穷,但我们明白这是我们贫穷的母亲——祖国,能给到我们最好的东西了!!

斯特拉迪瓦里小提琴

大约在1962年春天,盛中国正在准备参加国际柴科夫斯基小提琴大赛,通过大使馆从苏联为他借来了世界上最名贵的斯特拉迪瓦里小提琴。当时留学生的领导告诉我们,能借到这把名琴是大事,千万要保护好,在当时苏联政府的规定是:谁弄坏了此琴或偷卖此琴是要判刑的。

当他兴高采烈拿回此琴时,我也跟他一样非常兴奋。但我立刻出了一个馊主意,我说:“让我先拉一会儿!”他愣了一下说:“好的。”他在一旁保护着,我就拉开了。因为我的舅舅谭抒真是著名小提琴家,他为我国小提琴事业做出了巨大的贡献,我的表姐谭露怡、表弟谭国璋都是才艺双馨、优秀的小提琴家,从小看过他们拉琴,我也能刷几下子的。我一拉,声音惊人得好听,我情不自禁越拉越多、越拉越响,他又急又怕,快冒冷汗了,我才把琴还给了他。

盛中国的父母

老臊与我什么都说,他告诉了我许多他爸妈的事,他对父母都有强烈的爱,但当时都是当笑话来说的。他说,他爸爸实在“无微不至”,他经常给孩子出各种意想不到的难题。他有时把盛中国拉到面前,严肃地问:“如果你过铁路,衣服被勾住了,但火车正从远处飞快地开过来,该怎么办?”当老臊还在发呆,爸爸说:“这时不可发傻,扔了衣服赶快跑!”下一个问题:“如果前面有两个老师,边走边说话,你可否不吭声地在后面紧跟着走?”盛又反应不过来,爸爸说:“你怎么那么傻!不可以的。人家会认为你是在偷听老师们的说话,这叫‘瓜田李下’。”当他说的时候,我们都笑得前俯后仰,现在想想,这真是父爱啊!——父爱如山。

他还告诉我他妈妈是极有才能的歌唱家,但生了11个孩子,她把全部力量投入到对子女们的培养,牺牲了自己的专业,这是伟大的母爱!——母爱如海。

早就听说他们家的“组织工作”很了不起。“文革”期间,我去过他南京的家,他不在。我坐了几分钟,就见到这样美好的情景:先看到一个大约16岁的姐姐,抱着一个2岁的弟弟,从东边的房间走向西边,过了一会儿,又见到一个18岁模样的哥哥拉着一个5岁的妹妹,从西边的房间走向东。一对一对的,简直像在很逗的卡通片里看到的模样。

那时有一种打砸抢的组织“五湖四海”,很吓人。他们会任意砸开一家人的门,大抢大砸。但盛家不怕,他们不但人多而且分工精细。听说有人站岗,一见有可疑的队伍过来,他马上发出信号,有的开始砸锅,有的敲脸盆,一群孩子再大声呼喊,闹得震天响,早把坏人吓跑了。

没有盛中国的父母的大爱,没有盛雪先生对子女从小手把手地教,哪里有后来的盛中国、盛中华(盛中国的妹妹,才华横溢的小提琴家)和其他才子才女们的出现?!

我差点成要饭的了

那个时期,盛中国还是“花季少年”,但爱情生活相对程度是被禁锢了,可是这种青春之火是无法真正被压制的。

有一天晚上我们在朋友家里喝了点酒,醉醺醺后我倒头便睡,睡梦中被老臊摇醒,他把我的被子拉开说:“老耐,我有很重要的事告诉你,”我说:“你疯了?我已经睡着了。”可是他非要说下去:“我爱上了一个人。”我说:“别耍酒疯了,不听,到明天早上你醒来再说。”随后我就紧紧拉着被子蒙住头不听他说。第二天,天不亮,他又把我的被子拉开:“老耐,我还是爱她,现在不可能醉话吧?”

这一下子,他的爱情之火熊熊燃烧起来……

那时候,我要正式回国了,平时攒了一点钱,总要给我母亲和亲友们买点礼物,这是大事!其中还要买个电唱机,这是重头戏。如果是平时,老臊会热心帮我挑选,他对我的事从来都是极细心的,但那段时间,他对我的事不管不顾,一心都在他的情人身上。他情人买一块肥皂,他都会东跑西跑,一定要为她买到她要的牌子,我非常恼火,心里想:“真是个重色轻友的家伙!”

离别的时候到了,那是一个中午,一批留学生欢送我。大家难舍难分很动人,我们一起喝酒、唱歌,场面越来越热烈。闹得最厉害的人就是盛中国,他生性活泼,那时他心中的爱情之火正在强烈地燃烧,这事瞒得了别人,可瞒不过我,他兴奋得有点失控了。

我心里清楚地感觉到,当时正在萌动的人还不止他一个!这热烈的场面使大家头脑都开始发热,酒喝多了,年轻的血液加倍沸腾。突然有人说:“快到点了!”我一看表,吓了一跳,够呛!离国际列车要开的时间很近了!大家七手八脚赶快走,有一个朋友拿着我的车票先把行李送上车,我们把任务交代清楚后,我说:“我和盛中国搭另一辆车马上到……”

总算到了火车站,大家先我塞上车,火车已经开动(莫斯科去北京的国际列车)。我们依依不舍,在窗口使劲向送别的人招手,完全像电影中一样。

但是,悲剧发生了!站台上送我的人还没走远,背后一个苏联列车员敲我的背说:“查票!”我马上意识到:完了!票在送行李的朋友身上,但忘了给我,我整个人从头凉到脚,但毫无办法,怎么解释都没有用,我身上一个卢布都没了,一个星期的旅程,进餐厅都要凭票,这样我连一块面包都不能吃了。

这时列车长来了,说:"看你的运气吧!如果列车开到伊尔库茨克还得不到任何好消息,我们只能请你下车。"天啊!我怎么办?到伊城我举目无亲,一分钱也没有,还带着七件大行李,怎么办?第一个措施,我干脆躺在床上不起来了,因为越动越饿,好在有一个代表团,他们从赫尔辛基经过莫斯科,他们当中有老同学,偷偷带几块面包和水……让我垫饥度日。

总算拿票的朋友发现了身上的车票,他赶紧与莫斯科总站联系,列车长得到了消息,我才平安到达北京。

到了北京心中还在后怕,在不断地骂盛中国:“老臊,你这个家伙,你的爱情火焰把我害惨了,我差点得在伊尔库茨克要饭了!”

隔一行怕文章太长,这次没写女同学们,其实没有她们,盛中国的比赛和我们大家许多的胜利都是不可能实现的。

由于我在上海,他在北京,所以我与裕子接触不多。但是在盛中国病得较重的最后两年,我们多次通电话。她对老臊的爱是那么真实,对老臊的爱护那么细心、那么体贴,使我非常感动。在盛中国颠簸的一生中,他能找到这样的好妻子,我真为他高兴。

虽然联系少,但我与盛中国永远亲近。近七十岁时,他还几次邀请我与他同台演出,他把经纪人介绍给我,后来还专门问我:“这人怎么样?他如不够好,我帮你换一个。”他曾经再三与我商量:“老耐,我们年轻时是从莫斯科音乐学院出来的,咱们约老刘(刘诗昆)一起重返莫城,把我们的才华在莫城充分展示一下,这才对得起那么多对我们很好的老师和朋友们,你说:好吗?”我说:“太好了。”

去年,在纪念林耀基音乐会前,他打了好多电话来,他动员我也在北京参加演出,他再三说:“我们四个人,现在他在天上,他一个人很孤单,他在看着我们呢!……”想到这儿,写不下去了。

盛中国,你走得太早了,太早了。这几年我们商量过许多要做的事还没做,许多计划还未实现,现在天人相隔,但真隔得开这情谊和想念?我不信!你的思想火花还会继续推动我们,启发我们前行的路。

你的琴声激荡着大江南北,震撼着群山万壑,燃烧着千万听众的心。

放心走吧!