农地产权稳定性制度安排差异

——基于能动的实用主义理论的新解释

冯淑怡,赖映圻,2,张 兰

(1.南京农业大学公共管理学院, 江苏 南京 210095; 2.西安市国土资源局临潼分局,陕西 西安 710600)

1 引言

农地产权的稳定是放活土地经营权、探索农地经营权抵押、实现农业规模经营、发展农业现代化的基础[1],因此,中国农地制度一直朝着稳定农地承包关系的方向发展[2-3]。中央政府制定的农地产权稳定性制度安排可以细化为延长承包期限和限制调整,自家庭承包责任制实施以来,土地承包期限经历了从“一般应在十五年以上”到“再延长三十年不变”、再到“长久不变”的过程,与此同时,土地调整政策也实现了从“大稳定,小调整”到提倡“增人不增地,减人不减地”、再到“禁止大调整限制小调整”的转变[4-5]。

尽管中央一系列稳定地权的制度安排对稳定承包关系和抑制土地调整起到了积极作用,但土地调整现象在农村地区仍然存在,且各地真正实施的农地产权稳定性制度表现出极大的差异。基于1999—2010年17省的五轮农村土地调查数据显示,自分田到户(1984年)至1999年,调查村中有79.9%的村庄进行过土地调整;二轮承包(1993年)以来至2010年,进行过土地调整的村庄比例为40.1%,表明中央稳定地权政策的推行明显减少了土地调整[3,6]。而且,不同地区之间的农地产权稳定性制度安排(如土地调整发生频率)呈现显著差异。基于东、中、西部6省的调查数据显示,1980—2008年,东、中部地区农地大调整频率高于西部地区,而东、西部地区农地小调整频率高于中部地区[7]。

那么,在中央统一的稳定地权政策推行下,为什么各地的农地产权稳定性制度安排“千差万别”?十九大报告提出“第二轮土地承包到期后再延长三十年”,探究村庄实施农地产权稳定性制度安排差异的机理,解释村庄农地产权不稳定存在的成因,对于届时各地落实好中央稳定地权政策尤为重要。已有研究基于诱致性制度变迁理论来解释土地制度的多样性及其演进,该理论又被总结为效率假说,即以新“经济人”为假定,制度安排的发生与发展是根据效用最大化原则进行的理性选择结果[8],具体而言,在需求高、交易成本低的村庄倾向于选择农地调整[9]。但也有学者认为,经典的诱致性制度变迁理论(以个人决策为基础的效率假说)对农地产权稳定性制度缺乏解释能力,因为土地调整是村庄内部集体决策的结果,且效率假说忽视了制度变迁背后的政治过程,实际上土地制度的选择是一个风险分摊收益与谈判成本和效率损失之间的权衡过程[10]。进而,个别学者综合考虑集体效率和政治过程,发现中国农村的集体决策过程可能是理性模型(检验效率假说)和政治模型(反映政治过程)的混合体[11]。尽管前述研究为理解各地实施农地产权稳定性制度安排的差异提供了理论参考,但由于不同研究的分析各有侧重,未能全面刻画农地调整选择的全过程,如基于诱致性制度变迁理论的解释中忽视了政治过程,而在政治模型中又较少关注集体决策的效率,即使兼顾两者也只是较为独立的分析,欠缺将理性决策和政治过程纳入同一分析框架的理论解释。

鉴于此,本文试图构建一个理论分析框架,综合考虑村庄农地产权稳定性制度安排的集体理性决策和政治过程,分析村庄选择农地产权稳定性制度安排的机理,进而解释村庄实施农地产权稳定性制度安排的差异,以期为进一步制定政策促进农地产权朝着更稳定的方向发展提供依据。

2 制度安排解释的理论选择

许多学者从不同角度去解释制度安排的动因,目前关于制度安排的解释流派主要分为以诺斯为代表的制度变迁理论和以Bromley为代表的能动实用主义理论[1]。

2.1 传统制度安排解释理论简介及缺陷

作为新制度经济学派的重要代表人物,诺斯的制度变迁理论是解释制度安排的重要理论。该理论是在新“经济人”和诱致性因素的假定下,认为由于市场规模的变化、技术的影响、收入预期的改变、知识水平的提高、交易费用的降低、政府权力的影响等诱致因素的出现,导致“初级行动团体”预见存在潜在收益且大于制度变迁所需成本,则会主动发挥作用,提出制度调整的具体方法,并以利润最大化为原则对方案进行比较、评估和选择。过程中,可能出现“次级行动团体”辅助制度的变迁,但是会对外部利润进行再分配。制度变迁的团体一旦获得外部利润,则制度结构恢复均衡,因此在一个长的时间维度能观察到,制度变迁就是制度均衡→非均衡→均衡的反复循环过程[8]。

在诺斯的制度变迁理论中,缺少制度安排接受者认可(不认可)制度安排的过程,忽视了集体中其他成员对新制度安排的意愿,因此该理论不适用于分析集体决策下的农地产权稳定性制度安排。具体来看,如果将中央政府看成制度安排的制定者,根据诺斯的制度变迁理论,选择稳定的农地产权制度安排是有效率的,很难解释看似低效的农地调整制度仍然被很多村庄实施的现象;如果将村庄看成制度安排的制定者,根据诺斯的制度变迁理论,以分析“初级行动团体”的诱致因素为主,而忽视村庄非“初级行动团体”其他成员的意见,这不符合中国农村集体决策的实际过程。

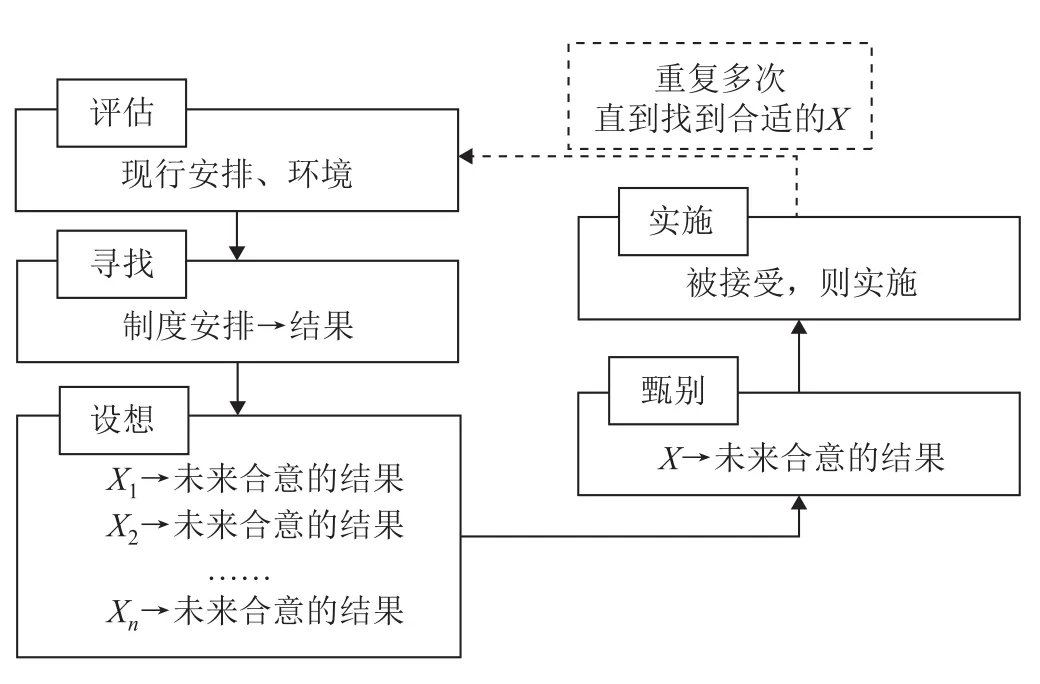

图1 Bromley的制度安排分析框架Fig.1 Bromley’s analytical framework for institutional arrangements

2.2 Bromley能动的实用主义理论框架

Bromley将制度安排的解释上升到利益主体的主观能动性层次,从能动的实用主义角度分析利益主体的价值选择。由于个人的完全理性假设在实践中难以得到满足,因为人们一般通过“可能有什么”来了解“我们真正要什么”,Bromley提出了有限理性前提下的制度安排分析框架。具体地,制度安排是以下过程的无限次重复[12-13](图1):第一,处于优势地位的决策集团会评估现行安排和所处环境,产生(不产生)制定新制度安排的愿望;第二,若产生制定新制度安排的愿望,则从认知上寻找可能的制度安排和结果之间的关系;第三,设想为了实现未来合意的结果,可能制定的制度安排(Xi);第四,抛弃看似最不合理的制度安排,甄别并制定制度安排X,以期达到合意的结果;第五,制度安排的接受者结合其所处环境,判断实施制度安排X能否达到其自身的合意结果,如果可以,则实施X,反之则不实施X;第六,处于优势地位的决策集团根据制度安排X与其实际达到的结果,对制度安排X进行调整以期达到合意的制度安排。多次重复上述步骤,让制度安排X接近被接受且其可能导致未来合意的结果。

上述6步可分为制度安排的“制定”“实施”“调整”三个阶段。具体来看:第一阶段,处于优势地位的决策集团通过“评估—寻找—设想—甄别”的过程制定出新制度安排X;第二阶段,制定后,制度安排的接受者结合其所处环境对制度安排X进行评估,如果实施制度安排X对其利大于弊,则会实施制度安排X;如果实施制度安排X对其弊大于利,则会选择不实施制度安排X;第三阶段,处于优势地位的决策集团对制度安排X、最终结果和未来合意的期望进行评估判断,对制度安排X进行再次调整,重复上述过程,最终让制度安排X带来未来合意的结果。

与诺斯的制度变迁理论相比,能动的实用主义理论在制定新制度安排后,多了一个制度安排接受者认可(不认可)的过程,并认为只有当接受者认可实施新的制度安排(X)时,才会实施制度安排(X)。正好可以弥补诺斯制度变迁理论中忽视政治过程的分析,解决现有研究未能将农地产权稳定性制度安排的理性决策和政治过程纳入同一理论体系的问题。

面对既定的制度安排,制度安排接受者可以选择实施或者不实施。由于制度安排往往不是针对个人制定的,制度安排实施过程很可能是集体选择的结果。因此,制度安排实施过程可进一步细化为个体行动和集体行动。

(1)个体行动。个体的选择和行动,其实就是个体结合当前所处环境对制度安排X进行评估,如果个体发现实施制度安排X会产生对其合意的结果,则会实施制度安排X。如果个体思考他所处环境发现,执行制度安排X不会产生合意的结果,则选择沿着当前既有的行动轨道前进,即不会实施制度安排X。

(2)集体行动。由于制度安排的接受者是很多个体组成的,每个个体会根据其自身所处环境评估制度安排X,如果个体发现实施制度安排X会产生对其合意的结果,则会出现实施制度安排X的意愿,反之则产生不实施的意愿。这里的意愿还不能直接产生行动,因为集体中存在多个个体,不同个体之间可能存在不同的实施意愿,而集体行动的结果只有一个。面对不同的实施意愿需要达成一致意见,因此集体行动较个体行动说更为复杂。在Bromley看来,不会因为难以形成一致意见而没有集体行动,最终,总会生成一个决定,这个决定总会有一个特征:它是被那些负有构建未来世界责任的人们所共同接受。因此,集体行动仅仅是(政治集团间)一个妥协。这一决策在所有(大部分)参与者看来,是在当前环境下能做到的最好的事情。如果在集体大多数人看来,实施公共政策X会产生合意的结果,则会实施制度安排X,反之则不会实施。

3 农地产权稳定性制度安排差异分析

3.1 农地产权稳定性制度安排的内涵

根据Bromley能动的实用主义理论,制度安排的演进需要反复经历“制定—实施—调整”的过程。就农地产权稳定性制度安排而言,也经历着中央政府的“制定”、村庄的“实施”和中央政府“调整”阶段的多次重复。因此,农地产权稳定性制度安排的内涵包含中央政府制定的农地产权稳定性制度安排和村庄实施的农地产权稳定性制度安排两方面。

中央政府制定的农地产权稳定性制度安排,是中央政府出台相关政策文件中所有解放或限制农地产权稳定性行为的制度安排。如“承包期应在十五年以上”“承包期延长到三十年”“现有土地承包关系要保持稳定并长久不变”等有利于稳定农地产权的制度安排;或如“大稳定,小调整”“增人不增地,减人不减地”“禁止大调整限制小调整”等限制农地调整的制度安排。由于中央政府根据环境及实施结果等因素不断对农地产权稳定性制度安排进行调整,在不同时期中央政府制定了不同的农地产权稳定性制度安排,让农地产权稳定性制度安排的内涵得以丰富。

村庄层面实施的农地产权稳定性制度安排,是村庄实际实施的制度安排,如实施“三十年不变”或实施农地调整。尽管村庄是中央政府制定政策的实施者,但由于农地产权稳定性制度安排没有法律强制性,村庄选择何种制度安排是村庄集体行动的结果。实际上,村庄的农地产权稳定性制度安排可以看成村庄自主选择承包期,或3年或5年或30年,村庄自主选择的承包期越长,越倾向于接受中央政府制定的农地产权稳定性制度安排。

3.2 村庄农地产权稳定性制度安排的理论解释

解释村庄实施农地产权稳定性制度安排的差异是本文的主要研究内容,即揭示村庄选择不同的农地产权稳定性制度安排的机理。根据Bromley能动的实用主义理论,本文将以“环境因素—个体意愿—多数人意愿—集体行动”为切入点解释村庄实施农地产权稳定性制度安排的差异。具体地,可从以下两个步骤探寻村庄选择农地产权稳定性制度安排的机理:一是分析村庄社会经济等环境因素对村集体成员农地产权稳定性制度安排的实施意愿的影响;二是通过集体行动选择出符合大多数成员意愿的制度。

3.2.1 环境对个体行动意愿的影响

探究社会经济条件影响村集体成员对中央制定的农地产权稳定性制度安排实施意愿的机理,就是探寻主要的社会经济环境因素及其对成员实施意愿的作用机理。为了找寻影响村集体成员对不同农地产权稳定性制度安排需求的环境因素,需要还原成员评估农地产权稳定性制度安排的设想过程。面对中央政府制定的较稳定的农地产权制度安排,若成员基于其自身条件设想实施稳定的农地产权制度安排是利大于弊,则会产生实施的意愿,反之则产生不实施的意愿。现有研究通常认为,农地调整有着风险分摊的保障功能和静态交易效应,同时,也存在交易成本、调整误差和效率损失。一方面,风险分摊机制解决由于人口等不确定因素的冲击而带来生存或生活危机等问题[10];静态交易效应是指农地调整可以将家庭劳均耕地面积调整到接近村庄平均数水平。另一方面,农地调整的顺利实施往往需要一定交易成本,包括土地测量、质量测算、协调或谈判等方面的成本[14];调整的误差是指由于土地行政调整对未来人口冲击的预测不准确带来的误差;效率损失是指农地调整带来产权的不稳定,打击了农地投资的积极性,由此带来的动态的效率损失[15]。此外,改变家庭耕地面积是农地调整最直接的结果。因此,对于农地资源禀赋充裕,或家庭收入较高,或对农地依赖程度不高,或可以通过市场的方式配置农地资源的村集体成员而言,对农地调整带来的好处的需求程度并不高,进而对实施稳定的农地产权制度安排有着较高的意愿。由此可以看出,土地资源禀赋、经济发展水平、非农就业水平、农地流转市场发育程度和社会保障制度等环境因素会影响集体成员的实施意愿。下面具体分析这5种环境因素对农户实施稳定的农地产权制度安排需求的作用机理。

(1)土地资源禀赋。土地资源禀赋有数量和价值两层含义:一是代表着村庄土地面积的多少,二是代表着村庄土地价值的高低。

对于土地资源数量较充裕村庄的农民而言,丰富的土地资源说明有着较丰富的生产资料,而丰富的生产资料增加了农户的抗风险能力,意味着对农地调整有着较低的需求[16]。反之,对于土地资源较贫瘠的村庄的农户而言,土地资源的数量和分配显著地影响农户的生活生产水平,其抗风险能力较弱,容易形成“农地资源的分配应该与家庭人口数量相匹配”的需求[17],此时,村庄集体成员对农地调整的风险分摊功能有着较高需求。

在其他条件不变的情况下,对于土地资源价值较高的村庄而言,如距县城较近的村庄,由于区位条件优越,土地资源有着较高的价值,农户容易产生“不患寡,而患不均”的思想,因此对农地调整产生较高的需求[2]。与此相反,在区位条件不好的村庄,村组成员较少会出现由于农地分配不均产生农地调整的需求[14]。

(2)经济发展水平。对于村集体成员而言,经济发展水平透过抗风险能力影响村民对农地调整的需求[10],其具体影响机理如下。

对于收入较低的村集体成员而言,更容易形成“承包地应该随村庄人口变化而变化”的需求。原因在于,经济收入较低意味着其抗风险能力较弱,可能出现由于家庭人口的增加等变化,导致生活水平降低,会产生赞同农地调整以分得与人口相适应的农地作为生存保障的想法,此时,村集体成员对农地调整的风险分摊的保险机制有着较高需求。

对于收入较高的村集体成员而言,更容易形成“承包地不应该随着村庄人口变化”的需求。一方面,较高的经济水平让村集体成员对农地调整的风险分担机制需求较低;另一方面,与农地调整需要的交易成本(如土地测量、质量测算、协调或谈判)相比,通过农地调整获得农地数量或者质量增加带来的收益较低,容易形成“农地调整很麻烦”的想法。

(3)非农就业水平。对于非农就业水平较低的家庭而言,对农地生产有着较高的依赖,对农地的保险功能有着较高的需求,较容易形成“承包地应该随着村庄人口变化而变化”的想法,因此对农地调整有较高的需求。随着非农就业水平的提高,对农地的依赖程度降低,会因为不愿意付出农地调整带来的交易成本,倾向于选择较为稳定的农地产权稳定性制度安排[10,16]。

(4)农地流转市场发育程度。由于农地调整存在静态交易效应,农地流转市场发育不成熟村庄的农民对农地调整会有需求。但是又由于农地调整存在调整误差和效率损失,农地流转对其有着替代作用,随着农地流转市场的发展,村民对农地调整配置作用的需求降低,愿意实施稳定的农地产权制度安排[10]。

(5)社会保障制度。农地调整由于存在保障功能而为村民所需,它可以解决由于人口等不确定因素的冲击而带来的生存或生活危机等问题[6]。而同样具有社会保障功能的社会保障制度,相较于农地调整而言,存在较少的交易成本和调整误差,因此,村庄的社会保障制度对农地调整有着替代作用。在社会保障制度较完善的村庄,村民对农地调整的需求程度较低;与此相反,在社会保障制度不完善的村庄,村民对农地调整有着较高的需求。

综上分析,在农地资源较少、农地资源价值较高,经济发展水平和非农就业水平较低,农地流转市场发育不成熟或社会保障制度较缺乏的村庄,村集体成员对农地调整形成较高的需求;随着土地资源数量的增多,经济发展水平和非农就业水平的提高,农地流转市场发育和社会保障制度的完善,村集体成员对农地调整的需求降低,而对稳定的农地产权制度安排产生较高的需求。

3.2.2 村庄的集体行动

在分析村庄层面的农地产权稳定性制度安排过程时,将村庄成员看成一个集体,集体成员根据自身所处的社会经济条件,对农地产权稳定性制度安排有着不同的需求。根据Bromley的能动的实用主义理论,集体行动的结果是选择一个符合大多数人意愿的制度安排。符合村庄大部分成员需求的制度安排选择,只需要综合考虑村庄层面的土地资源禀赋、经济发展水平、非农就业水平、农地流转市场发育程度、社会保障制度等因素,且其作用机理与对成员的机理一致,即随着村庄土地资源禀赋的增加、经济发展水平和非农就业水平的提高、农地流转市场的发展、社会保障制度的完善,村庄越容易选择稳定的农地产权制度[1]。

图2 村庄农地产权稳定性制度安排差异的理论分析框架Fig.2 Analytical framework for institutional diversity of farmland tenure security at village level

需要说明的是,上述集体行动的形成有两个前提条件,即成员意愿充分表达和对成员意愿充分尊重(或称其为民主决策)。

(1)成员意愿的表达。村集体成员由于其自身所处环境因素不同,会产生不同的农地产权稳定性制度安排实施意愿,而选出符合大多数成员的实施意愿的集体行动的前提之一是成员对各自意愿的充分表达。考虑到中国村庄实际情况,村庄往往会通过村干部走访、村集体成员开会、村代表开会等一种或多种方式结合的途径获取村民的实施意愿。但是,不管是从文献研究还是实地调研经历来看,村集体成员的意愿表达可能出现不充分的情况。主要原因有:受中庸等传统文化的影响,会出现成员不愿意表达自我的真实意愿,出现“随大流”或“都可以”等中立的意愿表达;村庄进行农地产权稳定性制度安排的集体行动时,部分村民由于外出打工不在村里,不具备及时表达意愿的客观条件;村集体组织凝聚力不高,村民对村干部组织的会议往往出现漠视等消极态度,不愿意参会表达自我意愿等。村集体成员的意愿是否充分表达是影响村庄农地产权稳定性制度安排的重要因素,而且,村集体成员意愿表达越充分,村庄越容易实施与大多数人意愿一致的制度安排[3]。

(2)决策的民主性。在村庄成员意愿表达充分的基础上,村集体还需要一个民主化的决策过程,才能选择出符合大多数成员意愿的制度安排。但是,现实中可能存在有影响力较大的村干部或较大宗族的成员通过其正式或非正式的能力影响集体选择结果。因此,村庄决策的民主性也是影响农地产权稳定性制度安排的重要因素,而且,村庄决策民主化程度越高,村庄越容易实施与大多数人意愿一致的制度安排[1]。

综上所述,村庄农地产权稳定性制度安排是村集体面对中央政府制定的农地产权稳定性制度安排选择是否实施的结果。具体的如图2所示,村民根据村庄社会经济条件等环境因素形成各自农地产权稳定性制度安排实施意愿,村民不同的实施意愿在成员意愿的表达和决策民主性等村庄组织特性的作用下,形成村庄农地产权稳定性制度安排。因此,村庄农地产权稳定性制度安排是集体理性决策和政治过程共同作用的结果。

4 结论和政策含义

本文基于Bromley的能动的实用主义理论,以“环境因素—个体意愿—多数人意愿—集体行动”为切入点解释了村庄实施农地产权稳定性制度安排的差异,并提出影响村庄农地产权稳定性制度安排的理论分析框架。村庄农地产权稳定性制度安排是村集体面对中央政府制定的农地产权稳定性制度安排选择是否实施的结果。具体的,村民根据土地资源禀赋、经济发展水平、非农就业水平、农地流转市场发育程度和社会保障制度等环境因素形成各自农地产权稳定性制度安排实施意愿,村民不同的实施意愿在村民意愿的表达、村庄决策的民主性等村庄组织特性的作用下,形成村庄农地产权稳定性制度安排。因此,村庄农地产权稳定性制度安排是集体理性决策过程和政治过程共同作用的结果。

对于十九大报告提出的“再延长三十年”政策,各地在具体执行和落实时应考虑以下三方面的问题。一是不宜强制推行稳定的农地产权稳定性制度安排。原因在于,农地调整也是村庄集体行动的自主有效的选择,而不实施稳定的农地产权制度安排的根源是村庄的社会经济条件让大多数人对农地调整还存在较高的需求,如果一味强制推行稳定的农地产权制度安排,势必会损害农民的利益。二是改善村庄社会经济条件。村庄社会经济等环境因素是影响村庄大多数人实施意愿的根本因素。只有从根本上改善村庄社会经济条件,减少村庄大多数人对农地调整的需求,才是维护农民利益的产权改革。具体的,一方面通过提高村庄经济收入水平、改善村庄非农就业水平和质量、完善农村社会保障制度来减少农民对农地调整的依赖;另一方面通过促进农地流转市场的发育和发展,从市场配置的角度满足农民人口、土地要素重新配置的需求。三是畅通村民意愿表达机制,鼓励村民意愿的充分表达。村民意愿的充分表达是村庄实施符合大多数人意愿的制度安排的基础。在村民意愿表达不充分的村庄,应该通过政策宣传和解读让农民意识到农地产权稳定性制度安排关乎其自身利益,同时,还应该充分尊重村民的表达意愿,鼓励村民的意愿表达。这就需要完善和畅通村民意愿表达的机制,拓宽农民意愿表达的渠道,让村庄集体行动过程中可以接收到村民的意愿。