家庭农场土地适度规模集中实现过程中的博弈研究

刘灵辉 刘燕

摘要 在家庭联产承包责任制下,发展家庭农场既要解决“地从哪里来”问题,又要妥善解决土地集中成片且期限稳定问题,因此,如何实现传统农户的零碎化、块状化、超小化的土地格局向发展家庭农场所需的成片化、集中化、规模化的土地格局转变,是亟需解决的现实问题。在家庭农场通过土地流转實现规模化经营的过程中,家庭农场经营者不可避免要和众多农户围绕土地流转价格展开协商谈判和激烈博弈。本文通过构建博弈模型研究发现,家庭农场经营者可以通过提高土地流转价格的策略调动农户转出土地的主动性和积极性,减少或完全避免规模化成片土地上的“钉子户”,然而,土地流转价格的调整幅度不是无限制的,家庭农场土地租金的最优增加额度与土地适度规模经营状态下单位土地面积总收益、政府给予家庭农场单位土地面积的补贴、家庭农场经营者与单个农户的平均交易成本三项因素呈正相关,与家庭农场土地适度规模经营状态下单位土地面积的生产资料支出、原始土地租金、“钉子户”给家庭农场经营者带来的经济损失这三项因素呈负相关。同时,家庭农场经营者分为两种类型:土地租金低容忍度和土地租金高容忍度。在家庭农场经营者为土地租金低容忍度时,最高土地租金支付额度不高于传统农户小规模分散经营状态下的农业净收益,在家庭农场经营者为土地租金高容忍度时,最高土地租金支付额度可以突破传统农户小规模分散经营状态下的农业净收益,但是存在家庭农场经营者与农户围绕调整农业生产结构或改变土地用途带来的增值收益的分成问题。

关键词 家庭农场;土地集中;土地流转;土地租金最优增加额;博弈分析

中图分类号 F301.1

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)09-0150-08 DOI:10.12062/cpre.20180411

2013年中央一号文件首次明确提出了“家庭农场”的概念,政府将家庭农场写入国家促农发展的最高文件,不仅表明了它已获得了某种程度上的政治生命力[1],而且也表明现阶段我国发展家庭农场的时机已经成熟、条件初步具备[2]。目前,以家庭农场等为代表的“适度规模经营的生产组织形式正在构建中”[3],然而,如何实现家庭联产承包责任制下传统农户零碎化、块状化、超小化的土地格局向家庭农场成片化、集中化、规模化的土地格局转变,是亟须解决的一个重大理论和现实问题。目前,理论界对于家庭农场土地适度规模集中的实现途径进行了较多的研究,主要有土地流转[4]、土地退出[5]和土地流转和土地退出相结合[6]等,然而,由于“惜地”以及收益未达到预期等缘故,部分农户不愿意签订长期合同,在合同期限届满时不续签,或者中途违约等,这无疑影响到家庭农场的地权稳定性。关于解决这一问题的策略,理论界多强调在家庭农场经营者和农户之间实现“利益共享”[7],并通过建立“利益共同体”[8]、构建“紧密的利益共同体”[9]等方式加以解决,具体的操作方式包括租金动态调整[10]、土地经营权入股保底分红[11]等。虽然因转出的土地存在着稀缺性和增值性的特征,农户拥有土地流转价格的调价权,但是家庭农场经营者从事农业经营获得的利润空间有限且自身亦存在着合理利润诉求,因此,土地流转价格偏高或者偏低都不利于家庭农场经营者和农户之间的利益共享。本文在详细分析家庭农场土地适度规模集中的关键影响因素的基础上,对作为土地需求方的家庭农场经营者与作为土地供应方的众多传统农户之间围绕土地租金产生的激烈利益博弈行为进行深入分析,通过博弈收益函数推算出家庭农场经营者支付给农户土地租金最优增加额度的函数关系式,得出了土地租金在动态调整机制下的最优值和应控制的区间范围,具有一定的理论价值和现实意义。

1 家庭农场土地适度规模集中的关键影响因素

1.1 土地集中的地块片数问题

一个家庭农场经营的规模化土地是否必须集中在一片土地上,不仅理论上存在争议,而且现实中也存在难度。杜志雄、王新志[12]认为,家庭农场要结合当地的资源禀赋,单块土地面积不得低于一定的亩数,这里的只强调“单块”的土地规模,而未强调家庭农场土地必须是完整一块。由于地形地貌的限制以及不同农户的土地依赖程度差异、“惜地”等缘故,致使家庭农场的全部土地集中成为一片存在不能实现或无法实现的可能。同时,受用地成本的制约,个别家庭农场经营者可能为了节约成本选择部分较边远或土地等级较次的土地而放弃土地整体上的集中连片[13],因此,家庭农场集中的规模化土地在现实中不能排斥多片土地共存的状态。然而,如果家庭农场集中的规模化土地分散为多片,不仅会造成机械空转、劳动力奔波,不利于大规模机械化作业的开展,而且不利于农田基础设施的统一规划和修建,影响到家庭农场土地的精细化管理。因此,本文认为,家庭农场通过土地流转将全部零碎地块集中在一片土地上,是其追求的最佳目标和理想状态。

1.2 土地集中的持续时间问题

家庭农场所需的土地不仅要集中成片,而且还应确保租期较长且相对稳定。否则,会令家庭农场面临着因地权不稳丧失土地而破产的风险,导致家庭农场经营者缺乏对耕地整治、肥力提升进行长期投资的动力,甚至会对土地采取掠夺式开发经营的行为。借鉴欧美发达国家的家庭农场发展经验,给予家庭农场经营者“长久不变”的土地权利,当然是政策制定者、家庭农场经营者共同追求的目标,然而,由于中国农村土地产权的模糊性和农户的“惜地”意识,许多农户不愿长期出租土地,况且在“地权在握”的情况下,短期合同更有利于农户通过租金调整等形式获取更多的利益。本文认为,家庭农场经营者通过土地流转集中起来的地权应具有稳定性,在以追求经济利益为目标的框架下,如果土地流转期限低于投资回收期[14],会导致家庭农场经营者连前期投资都无法收回,这是违背“私人资本以逐利为本质”这一基本原则的。

1.3 土地集中的用地成本问题

对于农户而言,潜在利益诉求的满足与否直接影响着他们是否转出土地的决策,当然,由于家庭背景、个人特征以及土地依赖程度等方面的差异,也存在着个别农户无论土地流转价格高低都不愿意转出土地的情形。同时,在家庭农场所需的特定土地区域范围内,部分农户会持土地位置重要性等原因充当“钉子户”,然后“坐地起价”,如果家庭农场经营者接受被恶意抬高的价格,将诱发其他农民的“跟风”攀比进而整体抬高土地流转价格,如果家庭农场经营者不接受该价格,家庭农场土地集中连片的理想状态将被打破。对于家庭农场经营者而言,较低的用地成本是符合其心理预期的,在粮食价格、雇工成本、生产资料成本等相对稳定的情况下,过高的土地流转价格是农民凭借地权与家庭农场经营者“逐利”的表现,无疑“吞噬”着家庭农场本已微薄且不稳定的经营利润。本文认为,土地流转价格的高低直接影响着家庭农场可以集中的土地规模和经济利润,一般而言,家庭农场集中的土地规模、经营利润与用地成本呈反比。

1.4 土地集中的规模效益问题

家庭农场的土地规模越大,是否就一定带来规模经济效益尚存在着争议,受马克思、恩格斯社会化大农业理论以及资本主义古典经济学产业化农业理论的重大影响所致,20世纪60年代以前,各国的学者和政策制定者都坚信大农场更有效率。然而,Schultz[15]通过反驳农业生产要素单一的“不可分性”,来说明家庭农场的效率并不与其规模存在着简单直接的正比关系,Sen[16]通过研究发现,农业单产的效率与其规模之间存在负向关系的结果,说明了家庭农场的规模越大其产出效率反而会降低,随后,Saini[17]、Bardhan[18]对这种关系进行了进一步的验证。黄宗智[19]持折中观点,他认为“中国近三十年来已经相当广泛兴起的适度规模的、‘小而精的真正家庭农场才是中国农业正确的发展道路”。本文认为,相较传统农户小规模分散经营而言,家庭农场土地适度规模经营更有效率,但是,家庭农场的土地经营规模应以“适度”为原则,存在着一个最优区间范围。

1.5 土地集中的权利形态问题

国外家庭农场是生存和发展于土地私有制的制度背景下,家庭农场经营者拥有的土地是通过继承、交易购买而来的,他们对土地拥有绝对的完全权利:所有权。与西方发达国家以土地私有制为基础发展起来的家庭农场不同,中国的家庭农场是在土地集体所有制下家庭联产承包经营方式的基础上发展而来的,存在着独特的集体经济组织、家庭农场经营者、农户三方土地产权关系。家庭农场与农户之间“交易”的不是土地所有权,而是土地经营权,土地所有权永远掌握在集体经济组织手中,农户仍保留土地承包权,在土地流转期限届满时,土地经营权会自动重新回归到农户手中。因此,家庭农场集中起来的规模化土地在本质上是通过与众多农户订立“契约”的方式实现分散零碎地块在物理空间上的暂时合并,而农地权利却仍以“三权分离”的形式在多元权利主体之间呈现高度分割状态。本文认为,不同的权利形态与构成肯定会对家庭农场的可持续发展产生深远的影响,中国土地公有制下家庭农场拥有土地权利的高度分割与西方土地私有制下家庭农场拥有土地权利的高度统一相比较,使得家庭农场土地适度规模集中的实现会体现出更多具有中国特色的方式和路径。

1.6 土地集中的交易成本问题

交易成本包括搜寻成本、信息成本、议价成本、决策成本、监督成本及违约成本。家庭农场实现土地适度规模化集中的路径一般是先通过市场交易获得众多农户转出的分散的、零碎的承包地,然后进行地块归并与权利整合而实现的[20]。因此,不可避免会面临着较高的搜寻成本、信息成本和议价成本,且家庭农场所需的土地规模越大、面临的分散农户越多,此类交易成本也会随之攀升。家庭农场集中起来的成片土地是通过众多合同构建起来的“契约式合并”,在契约存续期间,家庭农场经营者还面临着农户中途索回土地而引起的违约成本。如果交易成本大于零,产权的明晰能够有效降低市场交易过程中的交易成本,然而,中国土地产权结构不但模糊而且含混不清[21],土地承包关系“长久不变”政策在起算时点、衔接过渡方式、土地承包期限、土地权能响应状态和配套的利益协调机制五个方面均存在着模糊性[22],在农村土地“三权分置”政策下,所有权、承包权和经营权的权利内容与功能也尚不清晰,因此,土地承包关系“长久不变”和农村土地“三权分置”两项政策相互交织使得中国农地产权模糊程度进一步加 深。本文认为,应想方设法最大限度降低家庭农场实现土地适度规模集中过程中交易成本,使之控制在一个合理的区间范围内。

2 家庭农场在集中土地过程中与农民之间的博弈

2.1 家庭农场土地适度规模集中的生成机制

如图1所示,假设家庭农场所需的适度规模土地为矩形区域,土地总面积为S。在这一矩形土地区域范围内,包括n个农户(1,2,3,4,5,6,7,8,……,n-1,n),每个农户对应的土地面积为s1,s2,……,sn。一般而言,家庭农场土地适度规模集中的生成大概分为两个阶段:第一阶段,“地块物理拼合机制”。家庭农场经营者通过市场流转交易将一定区域范围内的分散零碎土地集中起来,初步实现物理状态下的地块合并,此时,地埂作为地块间的一种权利界线还具有显性状态存在的必要。

第二阶段,“地块权利稳定机制”。通过一定的利益共享机制设计,在家庭农场经营者和众多地块的权利主体(集体经济组织、农户)之间形成一个紧密的“利益链”,这个“利益链”所决定的收益分配格局使得不同权利主体之间构建起紧密的“利益共同体”,这似乎在家庭农场集中起来的任意相邻地块的地埂上“上了把锁”一般,不被轻易拆散、分崩离析。此时,作为地块间权利界线的地埂已没有必要以显性状态存在。

2.2 相关假设

假设一:家庭农场土地集中过程中参与的市场主体有两个:家庭农场经营者和农户,且参与博弈的双方都符合“理性—经济人”假说。家庭农场经营者从事土地规模化经营,以追求利润最大化为目标的;农户是否流转土地,亦是以经济收益的大小为判断标准的。

假设二:根据家庭农场经营者的资金、技术、劳动力数量、管理水平等实际情况,其最适的土地成片经营规模为S,在该幅土地上涉及的农户数量为n。由于集体经济组织在土地发包时采取均分策略,即每戶拥有的土地面积是相等的。

假设三:在传统农户小规模土地分散经营方式下,不同农户正常年份下种植粮食作物单位土地面积可以获得的总收益为Mi(Mi>0),需要投入的种子、化肥、农药等生产成本为Ci(Ci>0),且Mi>Ci。在家庭农场土地适度规模经营模式下,正常年份下种植粮食作物单位土地面积可以获得的总收益为M1,需要投入的生产成本为C1。由于土地经营存在着规模经济,且家庭农场在机耕、机收以及购买种子农药等生产资料支出方面相对于个体农户而言有了较大幅度的降低[23],故而,Mi

假设四:家庭农场经营者在租金上存在着两种策略:正常租金价位策略(R)和高租金价格策略(R+ΔR,ΔR>0),农民在承包地处置上亦相应有两种策略:保留土地、流转土地,且农户选择保留土地的概率(p)与土地租金水平(r)成反比,即p=a-br。

假设五:如果农户选择保留土地,不仅会造成家庭农场偏离土地适度经营规模S而影响其经济利润,而且会形成若干“钉子户”给家庭农场后期生产经营与管理造成负面影响。假设每出现一个“钉子户”给家庭农场带来的总经济损失为B。在家庭农场经营者与众多农户展开谈判协商、达成土地流转交易过程中,单个农户的平均交易成本为C2。

假设六:在高租金价格策略(R+ΔR)下,因让利于农户,土地流转交易谈判会相对比较顺利,可以提高土地集中的速度,家庭农场经营者由此可以获得的额外经济收益为T1。

假设七:政府为鼓励土地适度规模化经营,会根据家庭农场经营的土地规模给予一笔政府补贴,单位土地面积可以获得的补贴额度为f。

2.3 博弈分析

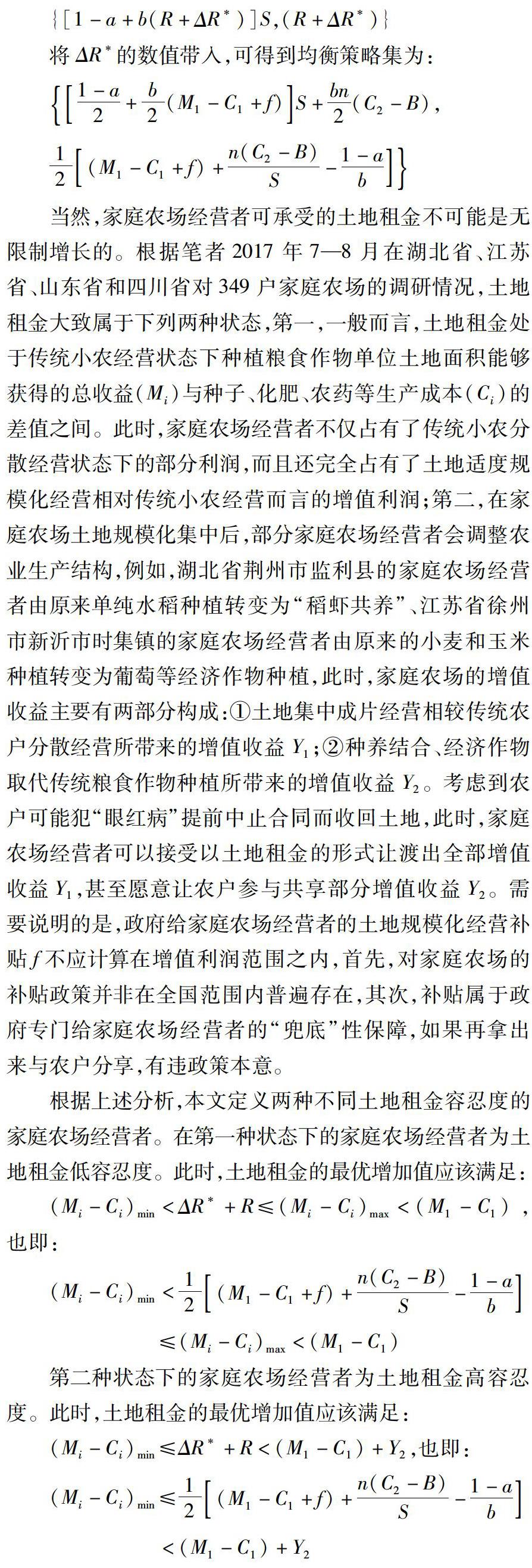

当然,家庭农场经营者可承受的土地租金不可能是无限制增长的。根据笔者2017年7—8月在湖北省、江苏省、山东省和四川省对349户家庭农场的调研情况,土地租金大致属于下列两种状态,第一,一般而言,土地租金处于传统小农经营状态下种植粮食作物单位土地面积能够获得的总收益(Mi)与种子、化肥、农药等生产成本(Ci)的差值之间。此时,家庭农場经营者不仅占有了传统小农分散经营状态下的部分利润,而且还完全占有了土地适度规模化经营相对传统小农经营而言的增值利润;第二,在家庭农场土地规模化集中后,部分家庭农场经营者会调整农业生产结构,例如,湖北省荆州市监利县的家庭农场经营者由原来单纯水稻种植转变为“稻虾共养”、江苏省徐州市新沂市时集镇的家庭农场经营者由原来的小麦和玉米种植转变为葡萄等经济作物种植,此时,家庭农场的增值收益主要有两部分构成:①土地集中成片经营相较传统农户分散经营所带来的增值收益Y1;②种养结合、经济作物取代传统粮食作物种植所带来的增值收益Y2。考虑到农户可能犯“眼红病”提前中止合同而收回土地,此时,家庭农场经营者可以接受以土地租金的形式让渡出全部增值收益Y1,甚至愿意让农户参与共享部分增值收益Y2。需要说明的是,政府给家庭农场经营者的土地规模化经营补贴f不应计算在增值利润范围之内,首先,对家庭农场的补贴政策并非在全国范围内普遍存在,其次,补贴属于政府专门给家庭农场经营者的“兜底”性保障,如果再拿出来与农户分享,有违政策本意。

可以看出,如果家庭农场经营者给出的土地租金小于或等于(Mi-Ci)min时,所有农户选择保留土地。在家庭农场经营者为土地租金低容忍度时,当支付的土地租金在区间[(Mi-Ci)max,M1-C1]范围内时,所有农户会选择转出承包地,那么,理性的家庭农场经营者给出的最高土地租金为(Mi-Ci)max。在家庭农场经营者为土地租金高容忍度时,涉及到调整农业生产结构所带来的增值收益Y2,当然,家庭农场经营者不可能将Y2全部转给农户,那么,就涉及到Y2的合理分配问题,假设农户可以分得的比例为α(0<α<1),那么,当家庭农场经营者支付的土地租金达到(M1-C1)+αY2时,所有农户都会选择转出承包地。然而,无论家庭农场经营者是哪种土地租金承受类型,家庭农场将最适的土地规模S都集中起来在经济上并非一定是最优的,如果由于土地租金没有达到让全部农户均选择流转土地的程度,但是所节约的土地租金额大于由此所产生“钉子户”给家庭农场带来的经济损失额时,家庭农场经营者可以不以追求土地集中连片转而以容忍个别“钉子户”的存在为最佳决策。

3 对策建议

3.1 明晰农村土地产权,创新土地流转模式,降低家庭农场的土地交易成本

想方设法降低交易成本对于活跃土地流转交易市场、提高市场交易双方收益至关重要。众所周知,明晰产权对降低交易成本起着决定性作用,因此,应完善法律法规,理清集体经济组织和农户之间的土地权利关系,清晰界定所有权、承包权、经营权的权利内容以及相互之间的内在关系,明确土地流转(出租、转包、互换、入股、转让)、土地退出、土地抵押等农地权利处置行为以及土地继承所引起法律后果。一般而言,交易费用与市场参与方的数量正相关,农户数量越多,家庭农场经营者需要协商谈判的次数会随之增加,交易成本也会随之不断攀升,这可以通过创新家庭农场经营者与农户之间土地流转交易模式来进行解决。本文认为,应充分发挥集体经济组织在农地权利流转交易过程中的功能和作用,可先由集体经济组织统一集中起来成片土地(如反租倒包),或者可以通过土地等要素股份合作等方式[24],在集体经济组织内部实行土地股份合作制,土地以股份的形式量化到个人,农户享有的土地权利不再与一定面积具体位置下的实物地块相挂钩,农户仅凭土地股份量按年度获得保底收益与相应分红。然后,集体经济组织再将大规模成片土地分割成若干片规模适度的地块流转给家庭农场经营者使用。

3.2 优化政府补贴政策以调控家庭农场的农业生产种植结构和土地租金水平

在同一个土地流转交易市场范围内,不同农户转出同一类型相同面积土地所获得的租金水平应该大致相同,如果部分家庭农场因调整农业生产结构获取更多的利润而能够支付更高的土地租金,将诱发大量土地向此种类型的家庭农场转移集中,使得从事传统粮食作物种植的家庭农场经营者很难获得适度规模集中成片的土地,或者难以支付被抬高的土地成本而中途解体,这无异于变相鼓励农地“非粮化”“非农化”。因此,各级政府部门应通过财政、税收和农业保险等手段以直接货币补贴、税收优惠、降低风险损失等方式调控不同类型家庭农场经营者的生产经营利润,避免单纯从事粮食作物种植的家庭农场经营者在农地权利流转市场竞争中处于劣势。对于转变农业生产结构从事养殖或者经济作物种植的家庭农场,建议政府部门不以现金货币补贴的方式予以扶持,转而采取提供技术指导和人员培训等方式予以扶持,以帮助其生产结构转型成功。同时,对于家庭农场转变农业生产结构的情况,应该在土地流转合同中予以约定,且应符合当地的农业发展规划和政策。

3.3 多途径相结合针对性地解决家庭农场土地集中过程中的“钉子户”问题

家庭农场经营者通过农地权利流转交易从“小块并大块”的方式获得固定地域的规模化成片土地的愿望并非都能完全实现。由于家庭农场想要集中的固定地域的规模化成片土地是由众多农户的分散地块组成的,出于各种原因总有一户、两户或者几户农民不愿意参与农地权利流转交易,那么土地的规模化就难以形成,机械化和集约化就难以实施[25]。

根据笔者对349户家庭农场的问卷调查,归纳总结出“钉子户”的形成原因主要有:①农户自己喜欢种地,不愿意转出,占40.49%;②想敲竹杠以谋求超过合理价格范围的土地流转收益,占20.25%;③觉得农地流转交易价格偏低,占19.94%;④嫉妒家庭农场经营者规模化经营取得的高额利润,占10.43%;⑤与家庭农场经营者(含近亲属)之间有矛盾纠纷,4.29%;⑥流转双方就土地用途或作物种植类型协商不一致等其他原因,占4.60%。本文认为,对于家庭农场土地适度规模化集中过程中“钉子户”问题的解决,应坚持“遵循农户意愿,市场化手段为主,社会力量参与下的柔性协调为辅”的原则,针对不同类型的钉子户采取不同的应对策略(见表1)。

(编辑:王爱萍)

参考文献(References)

[1]施国庆,伊庆山.现代家庭农场的准确认识、实施困境及对策[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,15(2):135-139.[SHI Guoqing, YI Qingshan. Modern family farm: accurate understanding, implementing predicament and countermeasures[J]. Journal of Northwest A&F; University(social sciences edition), 2015,15(2):135-139.]

[2]石言弟.家庭農场:农业现代化的现实选择[J].江苏农村经济,2013(7):16-18.[SHI Yandi. Family farm:realistic choice of agricultural modernization[J]. Jiangsu rural economy, 2013 (7):16-18.]

[3]宋坤,林佳,柳晓倩.直接融资、空间溢出与农业现代化: 基于省际数据的实证分析[J].吉首大学学报(社会科学版), 2018,39(1):79-88. [SONG Kun, LIN Jia, LIU Xiaoqian. Study on direct financing, spatial spillover and agricultural modernization: empirical analysis based on interprovincial data[J]. Journal of Jishou University (social sciences edition), 2018,39(1):79-88.]

[4]杨成林.中国式家庭农场形成机制研究:基于皖中地区“小大户”的案例分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(6): 45-50.[YANG Chenglin. Study on the formation mechanism of Chinese family farm: based on the case analysis of the midland of Anhui Province[J]. China population, resources and environment,2014,24(6):45-50.]

[5]白积洋.农民土地退出的意愿与影响因素分析:基于湛江市782个农户样本调查[J].农业部管理干部学院学报,2012(8):31-39.[BAI Jiyang. Analysis on the willingness and influencing factors of peasant land withdrawal: based on a sample survey of 782 farm households in Zhanjiang City[J].Journal of Agricultural Management Institute of Ministry of Agriculture, 2012(8):31-39.]

[6]郑风田.中国式家庭农场,须精心谋划[J].农村工作通讯,2013(5):42.[ZHENG Fengtian. Chinesestyle family farms must be carefully planned[J]. Newsletter about work in rural areas, 2013(5):42.]

[7]姜长云.龙头企业与农民合作社、家庭农场发展关系研究[J].社会科学战线,2018(2):58-67.[JIANG Changyun. Research on the development relationship between leading enterprises, farmer cooperatives and family farms[J]. Social science front bimonthly, 2018(2):58-67.]

[8]张红宇.在变革中发展的欧洲家庭农场与合作社:瑞典、丹麦农业考察报告[J].世界农业,2016(10):4-9.[ZHANG Hongyu. European family farms and cooperatives that have developed in the course of change: agricultural survey reports from Swedish and Danish[J]. World agriculture, 2016(10):4-9.]

[9]林翊.社会福利视阈下我国家庭农场运作模式创新设计研究[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2015(3):1-9.[LIN Yi. An innovation design of family farm operation mode in China from the perspective of social welfare[J]. Journal of Fujian Normal University (philosophy and social sciences edition), 2015(3):1-9.]

[10]张海鹏,曲婷婷.农地经营权流转与新型农业经营主体发展[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2014,14(5):70-83. [ZHANG Haipeng, QU Tingting. Agricultural land management rights transfer and development of new agricultural management entities[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (social sciences edition), 2014,14(5):70-83.]

[11]赵军洁,高强,吴天龙.家庭农场经营行为与政府公共目标的实践偏离及政策优化[J].经济纵横,2018(2):105-112.[ZHAO Junjie, GAO Qiang, WU Tianlong. Practice deviation of family farm management behavior and government public goals and policy optimization [J]. Economic review, 2018(2):105-112.]

[12]杜志雄,王新志.加快家庭农场发展的思考与建议[J].中国合作经济,2013(8):35-39.[DU Zhixiong, WANG Xinzhi. Thinking and suggestions on speeding up the development of family farms[J]. China cooperation economy, 2013(8):35-39.]

[13]四川省社会科学院课题组.农业转型背景下家庭农场的分析与判断:基于四川省135个家庭农场的问卷调查[J].农村经济,2015(12):3-8.[Project group of the Sichuan Academy of Social Sciences. Analysis and judgment of family farm in the background of agricultural transformation: based on a questionnaire survey of 135 family farms in Sichuan[J]. Rural economy, 2015(12):3-8.]

[14]刘灵辉,郑耀群.家庭农场土地适度规模集中的实现机制研究[J].中州学刊,2016(6):37-43.[LIU Linghui, ZHENG Yaoqun. Study on realization mechanism for family farms to get moderate scale of land concentration[J]. Academic journal of Zhongzhou, 2016(6):37-43.]

[15]SCHULTZ T W. Thansforming traditional agriculture[M]. New Haudiovideoen: Yale University Press,1964:53-55.

[16]SEN A K. Peasants and dualism with or without surplus labour[J]. Journal of political economy,1966,74(5):425-450.

[17]SAINI G R. Holding size, productivity and some related aspects of Indian agriculture[J]. Economic and political weekly,1971,26:79-85.

[18]BARDHAN P K. Size, productivity and returns to scale: an analysis of farmlevel data in Indian agriculture[J]. Journal of political economy,1973,81(6):1370-1386.

[19]黃宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗?[J].开放时代,2014(2):176-193. [HUANG Zongzhi. Is ‘family farms the way to develop Chinese agriculture?[J]. Open times,2014(2):176-193.]

[20]刘灵辉,郑耀群.家庭农场土地征收补偿问题研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(11):76-82. [LIU Linghui, ZHENG Yaoqun. Study on land acquisition compensation of family farms[J]. China population, resources and environment, 2016,26(11):76-82.]

[21]WEI H. Household land tenure reform in China: its impact on farming land use and agroenvironment[J]. Land use policy, 1997, 14(3): 175-186.

[22]劉灵辉.土地承包关系“长久不变”政策的模糊性与实现形式研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,15(6):107-140. [LIU Linghui. On policy fuzziness and the ways of realization of permanent stability of land contractual relations[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (social sciences edition), 2015,15(6):107-140.]

[23]张茜,徐勇,郭恒,等.家庭农场发展的影响因素及对策——基于SWOT模型的实证研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,15(2):140-145. [ZHANG Qian, XU Yong, GUO Heng, et al. Factors affecting development of family farms and countermeasures: an empirical research based on SWOT Model[J]. Journal of Northwest A&F; University(social sciences edition), 2015,15(2):140-145.]

[24]许经勇.深入推进农业供给侧结构性改革的几个问题[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(3):66-71. [XU Jingyong. Some issues on promoting agricultural supplyside structural reform[J]. Journal of Jishou University (social sciences edition),2017,38(3):66-71.]

[25]王肖芳.我国家庭农场的发展困境与对策研究[J].中州学刊,2015(9):51-54.[WANG Xiaofang. Research on the difficulties and countermeasures of family farms in China[J].Academic journal of Zhongzhou,2015(9):51-54.]

Abstract Under the household contract responsibility system, the development of family farms not only needs to solve the problem of ‘where land comes from, but also needs to face the problem about how the land is concentrated into a piece. However, it is a real problem that how to change the fragmentation, blockage and subsmall land pattern into a piecemeal, centralized and largescale land pattern. The main way to achieve land moderate scale management of family farm is through land circulation; in this process, family farmers are inevitably going to negotiate and game with the many farmers around land transference. Based on the study of the game model, this paper found that the family farmer could increase the enthusiasm of the farmers to transfer out the land by increasing land transfer price, thus reducing or completely avoiding the number of ‘nail households. However, the adjustment degree of land transfer price is not unlimited, optimal increase in land rent is positively related to three factors which include the total income per unit land area under the mode of operation of family farm land, subsidy per unit of land area of family farms granted by the government, average transaction costs between family farm operators and individual farmers, and the optimal increase in land rent is negatively related to three factors which include expenditure of production materials per unit of land area of family farms, basic land rent, economic loss to family farmers caused by ‘nail Households. At the same time, family farmers can be divided into two types — low land rent tolerance and high land rent tolerance. when family farmers are classified as the low land rent tolerance, the maximum land rent payment amount is not higher than the net income of the traditional farmer households; in contrast, when family farmers are classified as the high land rent tolerance, the maximum land rent payment amount can break through the net income of smallscale decentralized management of traditional farmer households; however, there is a problem of the division of valueadded income between family farmers and farmers who adjust agricultural production structures or change the use of land.

Key words family farm; land moderate scale concentration; land transference; optimal increase in land rent; gametheory