线下受害者到线上欺负者的转化:道德推脱的中介作用及高自尊对此效应的加强

王建发,刘 娟,王 芳

(1.赣南医学院,赣州 341000;2.江西环境工程职业学院,赣州 341000;3.北京师范大学心理学部,应用实验心理北京市重点实验室,心理学国家级实验教学示范中心(北京师范大学),北京 100875)

1 前言

据中国互联网络信息中心(CNNIC,2017)发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2017年6月底,我国网民数已达7.51亿,其中10-19岁青少年网民占到19.4%。随着网络使用的普及,依托网络媒介实施的网络欺负(cyberbullying)日益成为普遍的社会公共问题,Kowalski等人综合了大量研究结果认为网络欺负的发生率在10%~40%之间(Kowalski,Giumetti,Schroeder,& Lattanner,2014),而青少年是网络欺负的主要受害者,有研究者甚至估计高达75%的在校学生在过去一年中至少遭遇过一次网络欺负(Juvonen & Gross,2008;Katzer,Fetchenhauer,& Belschak,2009)。

网络欺负是指在网络交往环境下个体或群体借助网络媒介对特定对象实施的有意伤害行为(Smith,Mahdavi,Carvalho,Fisher,Russell,& Tippett,2008),包含网络谩骂、骚扰、威胁、排斥等多种形式。网络欺负在青少年群体中尤其易引发广泛的危害,心理健康、身体健康、社会功能、学业成绩等均可能受到其持续负面影响(Kowalski et al.,2014),在一些极端情况下甚至还可能导致被欺负者的自杀行为(Friedman,2010;Schenk & Fremouw,2012;Hinduja & Patchin,2010)。

大量研究致力探讨网络欺负的影响因素、动机和发生机制。从情境特征来看,潜在的大量观众、较少的时空限制、较少的外部监控和直接反馈以及匿名性等网络交往的特点对网络欺负的发生具有重要推动作用(Sticca & Perren,2012);从欺负者的特征来看,社会经济地位相对较高、网络使用经验比较丰富的青少年更可能成为网络欺负者(Wang,Iannotti,& Nansel,2009;Walrave & Heirman,2011;Ybarra & Mitchell,2004),认知共情能力较低、自恋和精神质较高的个体实施网络欺负行为的可能性更高(Ang & Goh,2010;Ang,Tan,& Mansor,2011;Fanti,Demetriou,& Hawa,2012;Goodboy & Martin,2015;Pabian,Backer,& Vandebosch,2014)。与此同时,也有研究发现,传统中的被欺负者为了寻求心理平衡和减少在现实中报复的危险性,可能选择在网络上欺负他人(Ybarra & Mitchell,2004;Smith et al.,2008;Mason,2008),这一被欺负者和欺负者线下线上转换的视角即是当下研究关注的重点。试图在中国中学生群体中检验这一现象,即青少年在线下受欺负的程度越强,他们就越可能在网络上欺负他人。

线下被欺负者在线上欺负的对象可能是之前欺负他们的人,也可能不是。是什么使受害者坦然变身成了施害者?个体通过道德推脱对这一过程进行了合理化从而做出攻击行为是可能的原因。道德推脱(moral disengagement)是指个体产生的一些特定的认知倾向,这些认知倾向包括重新定义自己的行为使其伤害性显得更小、最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对伤害目标痛苦的认同等等(Bandura,1990,1999)。它具体包含八个推脱机制,分别是:道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任分散、忽视或扭曲结果、去人性化和责备归因(Bandura,1990)。道德推脱在道德自我调节过程中起着重要作用,可以使道德自我调节功能有选择地激活或失灵,当个体违反其内部道德标准时,可以通过道德推脱使道德的自我调节功能失效,进而摆脱内疚和自责(Bandura,1999)。研究发现,道德推脱可以正向预测攻击行为(杨继平,王兴超,2012;Paciello,Fida,Tramontano,Lupinetti,& Caprara,2008;Hymel,Henderson,& Bonanno,2005;Obermann,2011;Pornari & Wood,2010;Robson & Witenberg,2013)。元分析研究也表明,道德推脱是促使个体参与网络欺负的重要因素之一(Gini,Pozzoli,& Hymel,2014)。因此,研究假设道德推脱是线下被欺负到网络欺负过程中的中介变量。

此外,是否还有其他变量可能调节此过程的强度?在以往研究中,个体自尊是一个与攻击性紧密相关的特质。一方面,诸多学者认为低自尊是线上线下攻击的原因,如谷传华和张文新(2003)在有关人格倾向与欺负行为的研究中发现,自尊同时与欺负和被欺负存在负相关,即低自尊儿童同时扮演了欺负和被欺负的角色。与之类似,有研究发现网络欺负者和被欺负者都是低自尊个体(Patchin & Hinduja,2010)。而另一方面,也有学者持不同观点,认为高自尊个体通常没有失败或自尊受损的预期,故而一旦受到威胁可能采用非理性的方式做出反应(Baumeister,Smart,& Boden,1996),如在受到他人攻击后实施补偿性的攻击行为(李艳华,凌文辁,2004;Bushman & Baumeister,1998)。此研究关注的是从受害者到施害者的角色转换,对于那些持自我肯定态度的青少年来说,一旦他们在现实中受到欺负,所引发的强烈自我威胁可能促使他们以道德推脱的方式合理化地在网络上实施欺负行为以获取自尊补偿,初始自尊越高,这种效应越强。因此研究推论,青少年的自尊将调节线下被欺负到道德推脱的关系,高自尊的青少年在线下被欺负之后,更可能经由道德推脱进而做出更多的网络欺负行为。

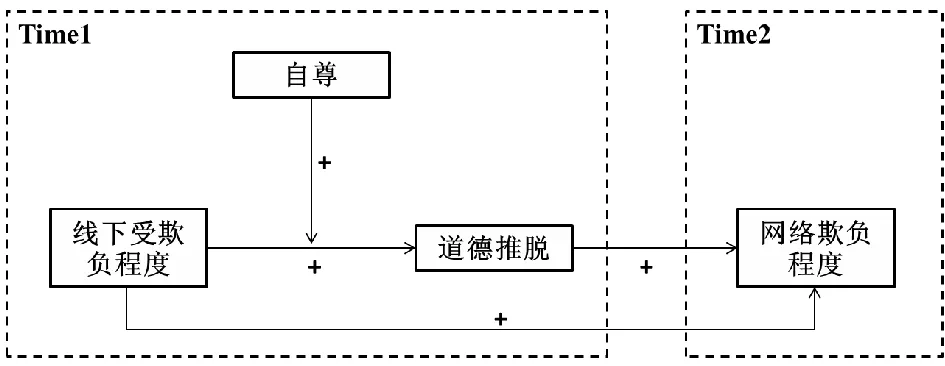

基于以上分析,研究拟检验如图1所示的假设模型:线下受欺负程度显著正向预测在网络上欺负他人的程度,道德推脱在其中起到中介作用,且自尊调节线下受欺负程度和道德推脱的关系,加强二者间的正向联结,即形成一个有调节的中介模型。此外,基于研究的假设,线下受欺负和在网上欺负他人这两个行为,在时间上应是先后发生,在逻辑上应为因果关系,因此,研究将使用间隔一段时间的两次测量,时间1测量个体线下受欺负程度、道德推脱及相对稳定的自尊水平,时间2测量其在网络上欺负他人的程度,以期突破同类研究多为一次采样仅证相关的缺陷,为厘清各变量因果关系寻找更为切实的实证证据。最后,研究以最常受到欺负行为困扰的青少年群体为对象,可以从受害者向施害者转换的角度理解网络欺负行为的心理动因和内在过程,为线上、线下各种形式的欺负行为的预防和干预工作提供一定的理论参考。

图1 研究假设模型

2 方法

2.1 被试

被试均为一所公立完全中学的学生,其中时间1被试407人,来自初一(105人)、初二(90人)、高一(119人)、高二(93人)四个年级,其中女生218人(53.5%),年龄在13-18岁之间;时间2被试346人,被试流失率为14.99%,经检验,两次施测被试的性别(χ2=2.50,p=0.192)和年级(χ2=4.27,p=0.234)分布无显著差异,流失和未流失的被试在线下被欺负程度(t=0.26,p=0.796,Cohen’sd=0.02)、道德推脱(t=0.66,p=0.398,Cohen’sd=0.06)、自尊(t=0.71,p=0.480,Cohen’sd=0.07)三个变量上也无显著差异。

2.2 工具

2.2.1 线下受欺负情况

使用“中国儿童青少年心理发育特征调查项目”(2011)编制的《校园受欺负问卷(Campus Bully Scale of Student,CBSS)》进行测量。共7个题项,例题如“受到取笑或作弄”,询问被试近三个月以来在校园里遭受此种对待的频率,0代表没有,4代表5次及以上。研究中的内部一致性信度为0.82。

2.2.2 网络欺负

使用自编的4道题 “最近三个月之中,我在网上辱骂别人/用难听的绰号称呼别人/威胁别人/故意孤立别人”,询问被试符合的程度,1代表完全没有,5代表每周有好几次。研究中的内部一致性信度为0.85。

2.2.3 道德推脱

采用王兴超(2011)修订的Caprara,Fida,Vecchione,Tramontano和Barbaranelli(2009)根据班杜拉道德推脱理论编制的《道德推脱量表》,共 32个条目,1~5点计分,测量八个维度:道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任分散、扭曲结果、非人性化和责备归因,每个维度4条项目。研究中的内部一致性信度为0.94。

2.2.4 自尊

使用Rosenberg(1965)编制的《Rosenberg自尊量表(Rosenberg Self-esteem Scale)》测量青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受。共10题,1~4点计分,1代表非常不同意,4代表非常同意,总分越高说明自尊水平越高。研究中的内部一致性信度为0.86。

2.3 数据收集与统计分析

两次施测分别在同一学年的9月和3月,中间间隔6个月,学生填写姓名和学号以匹配数据。时间1施测《校园受欺负问卷》、《道德推脱量表》、《Rosenberg自尊量表》和人口统计学信息;时间2施测《网络欺负问卷》。施测时由受培训的班主任或心理学专业研究生担任主试,使用统一的指导语,采取进行集体施测的方式由主试统一收发问卷,被试填答时间一般在 10~20分钟。使用SPSS21.0统计软件进行数据整理和分析。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

由于研究涉及的主要四个变量中有三个的数据是在时间1采用一次采样的纸笔问卷收集的,为了排除共同方法偏差的影响,采用Harman的单因素检验法对时间1收集的所有数据进行分析。结果发现特征根大于1的因子共有10个,第一个因子的解释变异量为25.57%,小于40%的临界值,说明研究数据结果共同方法偏差不严重,可排除其影响(周浩 & 龙立荣,2004)。

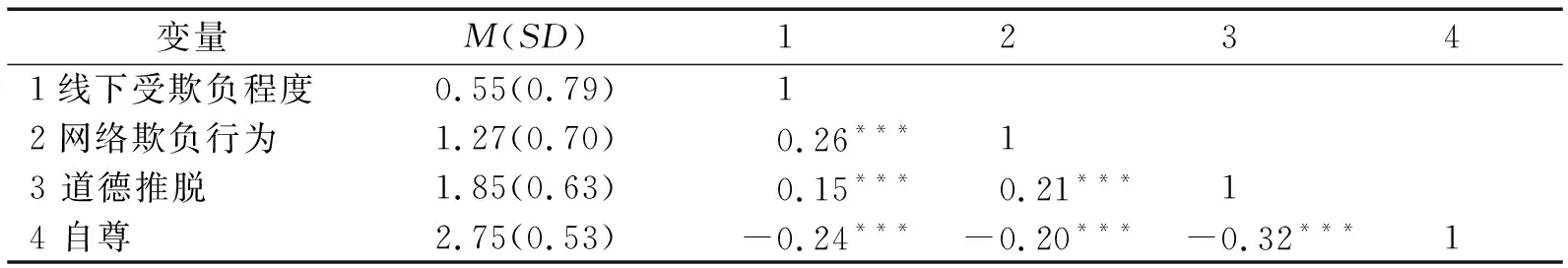

3.2 各变量的描述统计及相关结果

首先对研究各变量进行了描述统计和相关分析,结果见表1。与预期相符,青少年的线下受欺负程度与其在网络上欺负他人的程度成显著正相关;道德推脱与此二者均成显著正相关;自尊则与三者均成显著负相关。

表1 各变量的描述统计及相关矩阵(n=346)

注:***p<0.001。

3.3 线下受欺负程度对网络欺负行为的预测

以时间2的网络欺负行为作为因变量进行层次回归分析,第一层放入性别和年级作为预测变量,第二层放入线下受欺负程度作为预测变量。结果发现(见表2),首先,男生更易从事网络欺负行为(β=0.19,p<0.001),而年级无显著影响(β=0.02,p=0.648);其次,在控制了性别和年级的影响后,线下受欺负程度可以显著正向预测网络欺负行为(β=0.23,p<0.001),这与研究假设相符。

表2 线下受欺负程度对网络欺负行为的回归分析结果

注:性别进行哑变量处理:0=女性,1=男性;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

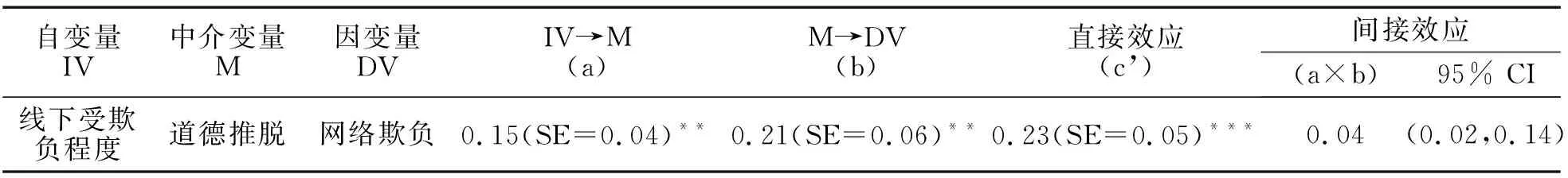

3.4 有调节的中介模型检验

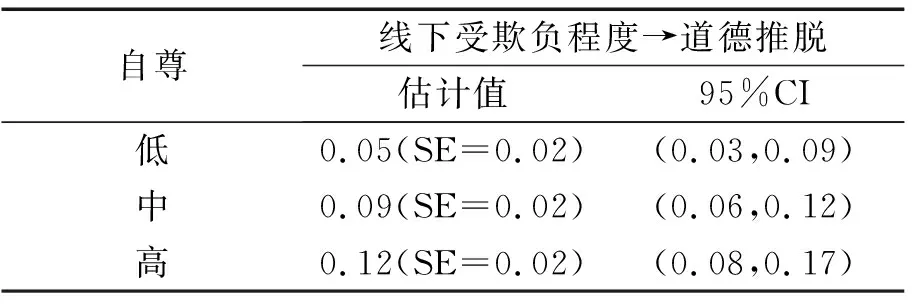

为了检验如图1所示一个有调节的中介模型,使用PROCESS宏(Model 7)for SPSS(Hayes,2012)进行分析。结果发现(见表3),在控制了性别、年级之后,线下受欺负程度可以显著正向预测网络欺负行为(B=0.23,SE=0.05,p<0.001,95%CI:0.11~0.30),且道德推脱在其中起到正向的中介作用(B=0.04,SE=0.02,p<0.01,95%CI:0.02~0.14)。此外,这一中介作用还受到自尊的调节(B=0.10,SE=0.03,p=0.003,95%CI:0.03~0.16),将自尊水平根据平均数上下一个标准差分成低、中、高三组进行估计,结果发现,随着自尊的增强,线下受欺负程度对于道德推脱的预测作用也逐步升高(详见表4),与此同时道德推脱的中介作用依然显著(B=0.03,SE=0.01,p<0.05,95%CI:0.01~0.05)。综合以上结果即说明,在线下越受欺负的青少年就越会通过道德推脱合理化其攻击行为,从而在网上做出更多对于他人的欺负行为。

表3 道德推脱在“线下受欺负程度→网络欺负”中的中介作用(5000 bootstraps)

注:**p<0.01,***p<0.001。

表4 自尊对“线下受欺负程度→道德推脱”的调节作用

4 讨论

通过一个间隔六个月的问卷式追踪研究,研究证明了欺负行为的受害者可以向施害者转化,尤其对那些高自尊的青少年来说更是如此,他们可能将线下受欺负视作对高自尊的威胁,继而将敌意通过隐蔽性较高的网络欺负来表达,并且这一过程还受到道德推脱的认知合理化。

首先,研究发现现实中的欺负受害者可能成为网络欺负的实施者,报复可能是其中的主要动机(Kowalski et al.,2014;Hemphill,Kotevski,Tollit,Smith,Herrenkohl,& Toumbourou,2012;Raskauskas & Stoltz,2007)。一种情况下个体在网络上欺负的对象正是之前在现实中欺负他们的人。由于在现实生活中处于劣势,个体难以直接报复欺负者,而网络很大程度上消解了现实中的力量优势,同时其高匿名性、低成本的特征正好为个体提供了一种便捷的方式,既让个体达到惩罚欺负者的目的又不用担心被对方发现(König,Gollwitzer,& Steffgen,2010)。另一种情况下个体在网络上欺负的对象是与之前现实中被欺负经历无关的人。由于无法确定欺负者的身份或者无法在网上定位欺负者,从而采取网络替代攻击(cyber-displaced aggression)的方式将受欺负后累积的愤怒等消极情绪替代性发泄到无辜者身上(Wright & Li,2012)。

其次,研究发现线下被欺负者能够通过道德推脱合理化其线上攻击行为。可能存在的解释为:已有研究发现社会认知过程对攻击行为具有跨时间的作用(Barchia & Bussey,2010),道德推脱作为个体一种特定的认知机制,可能使得道德自我调节功能失效,从而在对别人进行攻击时不感到内疚、自责或后悔。通常情况下,个体会依据自身的道德行为标准做出良好行为并制止不良行为,即发挥道德自我调节功能使行为与内在道德标准相一致。而道德推脱将干扰道德自我调节功能正常起效,使个体在做出攻击行为后还得以“合理化”。在研究中,遭受了线下欺负的青少年更易将自己的网络欺负行为归因于自己先受到了他人的侵害,从而在欺负别人时感到更少的自我责备,即经由道德推脱这一过程为自己的网络欺负行为找到借口,使之看起来是可以被道德容许或“合情合理”的行为,继而更多从事此种行为。

第三,值得注意的是,以上过程在自尊较高的青少年中更易发生,这可能源于他们“脆弱的高自尊”(潘益中,许燕,2011)。这些人拥有一种“潜在的自我怀疑”(underlying self-doubts),因此其自我评价虽然是肯定的,但却建构得不好而且是浮夸的。这些体验到自我怀疑的人因为害怕失去自尊,故而在遇到威胁其积极自我概念的情境时容易以攻击作为反应(田录梅,张向葵,2006)。线下被欺负就是一种对积极自我概念的威胁,这些现实校园欺负的受害者们可能因为经历伤害而变得沮丧或愤怒,从而把隐匿性高同时代价小的网络欺负作为一种恢复自尊的补偿行为。

基于研究结果,提示家长和教育者们应密切关注校园欺负的受害者们,特别是其中自我肯定程度较高的群体,引导和帮助他们正确处理因被欺负而导致的负面情绪和心理创痛,以避免受害者变成施害者。

未来研究中,一方面可以尝试更为精细地为可能成为潜在欺负者的被欺负者画像,包括他们的人格特质、应对方式、社会支持等;另一方面可以探讨在角色转换过程中其他可能的内在机制,如可用的自我调节或社会资源、网络规范、同伴影响以及个体特征与网络环境的交互作用等;最后,还可以同时考察个体的外显自尊和内隐自尊,或纳入自恋这一变量,更加清楚地探明确实是“脆弱的高自尊”而非一般的高自尊催化了这一现象。