无辜受害事件对公正世界信念的威胁:观察者的角色偏倚*

张洁婷,王晓钧,潮 萌

(1.深圳大学心理与社会学院,深圳 518060;2.深圳市情绪与社会认知科学重点实验室,深圳 518060)

1 研究背景与意义

随着网络交流的日益便利,网络新闻经常引起社会舆论热潮,尤其是涉及无辜受害者的新闻往往会引起民众的关注和热议。例如,“王宝强离婚”、“动物园咬人事件”等,网民对同一事件的看法或评论具有较大的差异,有些人会对受害者表示同情,有些则会强烈谴责,还会出现过于偏激的言论或争论,并且很可能影响其认知加工、主观幸福感和应对方式(刘晓秋,李芷凌,2014;张莉,申继亮,黄瑞铭,罗曼楠,2011;张雯,王荣,邱辉,徐凤,蒋奖,2011;钟毅平,邓棉琳,肖丽辉,2012)。如何引导民众更理性地看待新闻,营造良好的网络和舆论空间?可以从“公正世界信念”理论出发探讨网民的情绪认知规律。Lerner和Miller(1978)认为,人们有公正世界信念,即认为这个世界是公正的,好人应该得到好的结果,坏人应该得到坏的结果。遭受侵害的无辜受害者对持有公正世界信念的人来说是威胁性的信息,为了维持公正世界信念,人们会采取诸如帮助、责备和诋毁受害者等行为措施。Hafer(2005)已应用情绪Stroop范式验证无辜受害者信息对公正世界信念的威胁,并进一步提出,无辜受害者信息对公正世界信念的威胁程度受到公正事件的情境与观察者自身经历所影响。同时,也有研究者认为,这种公正信念的威胁受到个体与受害人的群体归属关系以及个体遭受的不公正体验所影响。

一方面,人们关注自身生活的世界以及在该世界所存在的成员(内群体),而对于内群体以外的群体成员(外群体)并不关注。若不公正事件的发生在外群体,由于与自身命运关系不大,该信息对于个体产生的威胁性很小,其公正世界信念也不会受到较大程度的激活。相反,若发生不公正事件的主体身份对于观察者是与自己存在联系的内群体成员时,他们会更加关注。已有实证研究发现该现象(如 Bloom,Kang,& Romano,1991;王成康,2012)。也有研究发现,该效应还存在内容和群体上的差异。例如,异性恋学生对感染艾滋的同性恋学生(外群体)比感染艾滋的异性恋学生(内群体)会施加更多的指责(Anderson,1992)。与低公正世界信念者相比,高公正世界信念者对外群体的无辜受害者会施加更多的指责(高婷婷,2012;Braman & Lambert,2001)。

另一方面,作为一种信念系统,公正世界信念是根据现实事件建立的,因此,不公正体验对人们的公正世界信念也可能产生影响,而目前的研究则发现两种不同方向的结果。其一,当遇到不公正事件时,公正世界信念可以帮助其从现实或是认知层面进行应对,重建公正以降低感受到的不公正感。Malahy,Rubinlicht和Kaiser(2009)验证了这一观点:民众的社会收入差距与其公正世界信念呈正相关,即当社会收入差距增大时,民众的公正世界信念也随之上升。Hafer的研究表明,出于抵御不公正事件威胁、维护公正世界信念的需要,不公正事件的发生可能会使人们赞同公正世界信念,这也与一些实证研究结果相符(如,吴胜涛,王力,周明洁,王文忠,张建新,2009)。其二,有研究者指出,若个体所接触到的不公正信息累积到一定程度,其公正世界信念会受到一定程度的削弱。比如受到学生暴力侵害的学校教师(Dzuka & Dalbert,2007)、遭受欺凌的公司员工(Cubela & Kvartuc,2007);南斯拉夫年轻人的公正信念低于未遭受过战争侵害的被试(Fasel & Spini,2010)。

综上,观察者是否与受害者同属一个群体以及观察者有无不公正体验对公正世界信念产生威胁的程度差异仍不明晰。虽然国内也有研究对该问题进行了探索(景卫丽,2011),但其研究的范式有待改进:首先,在其研究中并未将靶新闻镶嵌在无关新闻中,且新闻的威胁性信息暗示性太强,被试很可能猜测到实验的意图,因而对公正词出现的反应时延长,这与Hafer内隐激活公正世界信念的实验逻辑相悖;其次,Stroop任务的词语只有两种类型,即公正词和中性词,词的种类太少,即使被试对公正词出现了情绪Stroop效应,这并不能完全证明公正信念受威胁的心理效应或威胁程度。再次,针对不公正体验这一调节效应,以往研究大多采用问卷调查的方式予以探讨(杜建政,祝振兵,李兴琨,2007),缺乏实验研究。基于此,对情绪Stroop范式进一步优化,针对以上两个问题设计两项实验,分别探讨受害者的群体归属与观察者的不公正体验对公正世界威胁程度的影响。

2 实验一 内、外群体受害者信息对公正世界信念的威胁

2.1 目的

考察观察者与无辜受害者的群体归属关系是否会调节无辜受害者信息对观察者公正世界信念的威胁。

2.2 方法

2.2.1 实验设计

采取3(受害者所属群体:内群体,外群体,控制组)×3(词语类型:公正词,新闻词,中性词)的混合实验设计,受害者所属群体是被试间变量,词语类型是被试内变量,因变量是被试的颜色辨别反应时。

2.2.2 被试

在校大学生90名(61名女生,29名男生),其中文史科36人,理工科54人。随机分配到内群体实验组、外群体实验组和控制组,每组各30人。

2.2.3 实验材料

(1)事件材料

材料以文字新闻的方式呈现,由三个新闻事件组成。实验组材料中只有一则是靶新闻,两则无关新闻。其中内群体实验组的靶新闻中的受害者与被试属同一群体,外群体靶新闻中的受害者与被试不属同一群体。靶新闻讲述的是一位人格特质“好”的人遭受了“不好”的结果,无关新闻是尽量不会引起被试情绪反应的中性新闻。控制组材料由三个无关新闻组成,除了实验材料中的两个无关新闻外,还增加了另外一个无关新闻。

(2)词语

旅游危机事件网络舆情系统的形成本质上是线下旅游危机事件的发展在网络上延伸和扩散的过程,因而是一个循序渐进的过程。

Stroop任务中使用到的词包括三个种类:公正词(例如“公平”,这些词都是靶新闻中未出现过的),新闻词(新闻中出现过),中性词;每种词20个,共60个词,都被随机编辑成红、绿、蓝、黄四种颜色。公正词和中性词参照前人实验中使用的词语(徐希宁,2014),新闻词是被试所阅读的新闻中选取的20个词语。根据Hafer的研究,新闻词与受害者的经历有关,与公正有联系,因而新闻词可能会出现类似但是弱于公正词颜色辨别反应时的结果。

(3)问卷

所有被试将完成以下问卷内容:① 针对新闻的具体内容提问靶新闻中主人公的命运,共五个问题;② 被试的性别,年级,所学专业(文史科/理工科),来自城镇/农村。此外,实验组还需回答:③ 阅读靶新闻后被试的公正感知程度(1=非常不公,2=比较不公,3=不确定,4=比较公正,5=非常公正);④ 被试对演艺界明星和在校大学生两类故事主角的看法,即回答“你与演艺界明星成为同一群体的可能性”,“你与在校大学生成为同一群体的可能性”,7点计分(1=非常不可能,7=非常可能),作为对群体类型归类的操作性检验(辛自强,辛自飞,2014)。

2.2.4 实验程序

实验在计算机上进行,实验程序采用Eprime软件编制。被试阅读三则材料后,进入Stroop任务阶段,被试要在看到词语后马上按键盘上对应的键判断书写的颜色:红色-D,绿色-F,蓝色J,黄色-K。练习阶段共有24个试次,完成以后被试可以按Q键继续练习,或者按P键开始正式实验;正式的Stroop任务共包括60个试次。每个试次开始是1000ms的空屏,之后显示的是注视点“+”,注视点持续800ms后呈现颜色词语16ms,最后呈现“**”符号作为掩蔽界面,被试做出反应后进入下一个试次。最后,请被试填写问卷。

2.3 结果与分析

2.3.1 实验结果

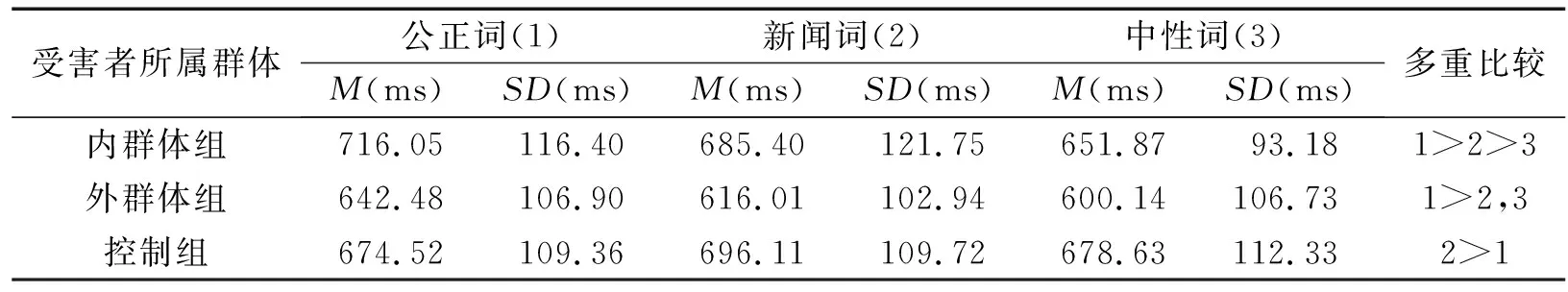

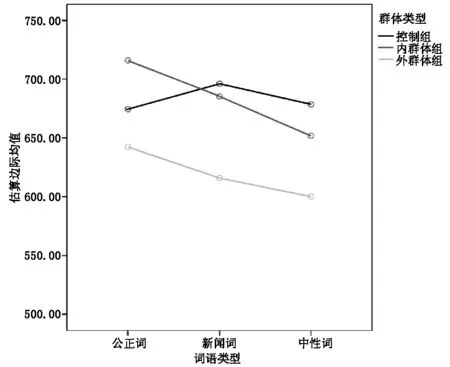

90名被试中,7名被试对5个新闻问题正确回答的题目个数少于3题,11名被试阅读完靶新闻后公正世界信念未被激活(即未选择“非常不公正”或“比较不公正”),3名被试对自身的群体归属与实际不符,即倾向于认为“演艺明星可能与自己成为同一群体”,或“校大学生比较可能不与自己成为同一群体”。对以上被试进行剔除后,最终共有69名被试的数据计入正式的数据分析:控制组23人(女生18人,男生5人,内群体组24人(女生18人,男生6人),外群体组22人(女生17人,男生5人)。运用SPSS17.0对69名被试的数据进行分析,被试在不同条件下的反应时结果见表1:

表1 被试在不同条件组下对三种词的颜色辨别反应时的均值和标准差

图1 实验一条件下的颜色辨别反应时均值

3 实验二 不公正体验对观察者公正世界信念的威胁

3.1 目的

在内群体的条件下,考察观察者的不公正体验是否会调节无辜受害者信息对其公正世界信念的威胁。

3.2 方法

3.2.1 实验设计

采取2(有无不公正体验:有,无)×3(词语类型:公正,新闻,中性)的混合实验设计。其中有无不公正体验为被试间变量,词语类型为被试内变量,因变量为被试对词的颜色辨别反应时。

3.2.2 被试

在校大学生60名(16名男生,44名女生),其中文史科26人,理工科34人。实验分为有不公正体验组(即两个月内有经历过一件或以上不公正事件,男生6人,女生24人)和无不公正体验组(男生10人,女生20人)。

3.2.3 实验材料

事件材料同实验一内群体组实验,词语材料同实验一。两组被试填写实验一问卷①、② 、③;有不公正体验的被试还会对近期的不公正体验进行具体回忆后评定不公正感知程度,采用7点制计分(1=非常不强烈,7=非常强烈)(白福宝,2013)。

3.2.4 实验程序

首先请有公正体验组的被试回忆近期(两个月内)经历的一件不公正事件,并尽可能想象当时的情境和情节以及自己的内心体验,写在纸上;无公正体验组被试则直接进入下面的实验。实验流程同实验一相似,分为三个部分:阅读新闻事件→进行颜色判断→回答问卷。

3.3 结果与分析

3.3.1 实验结果

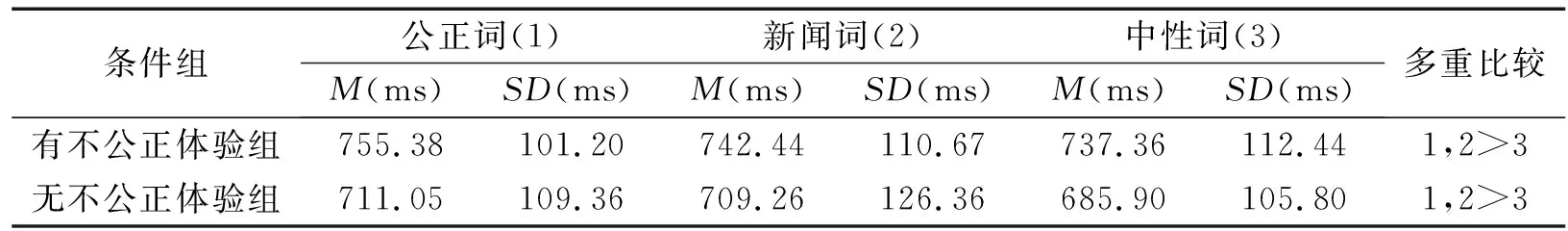

类似于实验一,剔除9名对5个新闻问题正确回答题目个数少于3题、或Stoop任务正确率低于90%的被试、以及10名阅读完靶新闻后公正世界信念未被激活的被试,最终剩余41名被试的数据计入正式的数据分析,其中有不公正体验组20人(女生14人,男生6人),无不公正体验组21人(女生15人,男生6人)。统计思路同实验一,描述性结果见表2:

表2 被试在不同条件组下对三种词的颜色辨别反应时的平均值和标准差

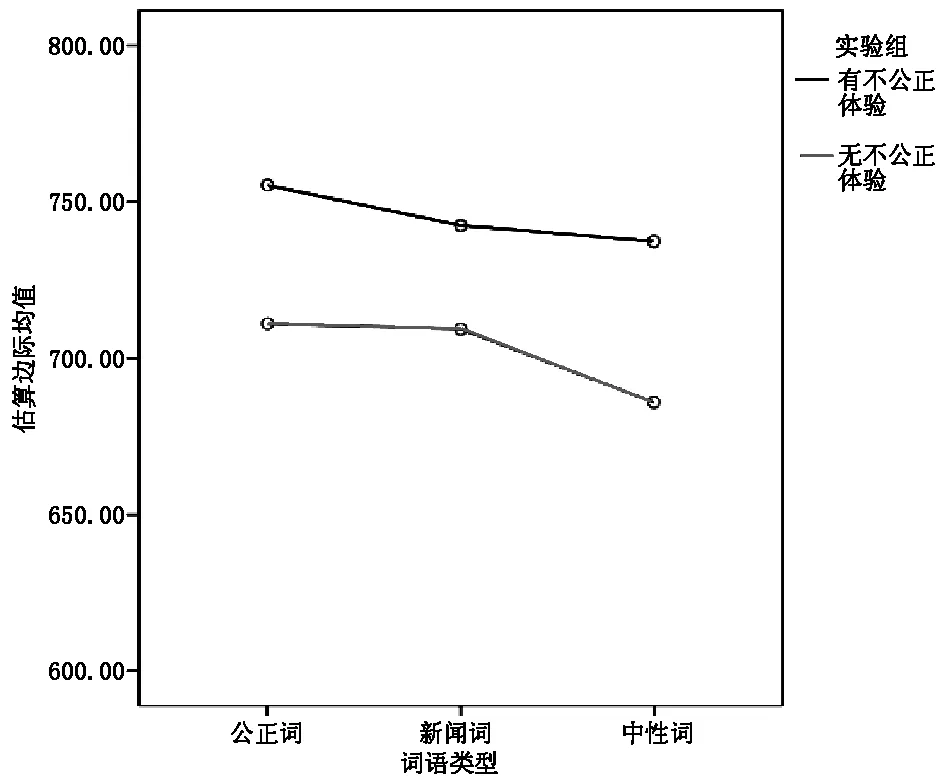

图2 实验二条件下的颜色辨别反应时均值

4 讨论

为了探讨无辜受害者信息对观察者公正世界信念的威胁,以及无辜受害者所属的群体类型(内群体/外群体)和观察者有无不公正体验对公正世界信念威胁程度的调节效应,利用情绪Stroop效应范式进行两项实验研究。实验一表明,无辜受害者信息对被试的公正世界信念产生了威胁,且对内群体的威胁程度更大。实验二进一步发现,对于内群体观察者,无论有无不公正体验,无辜受害者信息都会对他们的公正信念产生相似程度的威胁。

4.1 无辜受害者的信息对被试公正世界信念的影响

本研究再次证实Lerner的公正世界信念理论:人们需要相信这个世界是公正的,每个人都会得到应得的结果;无辜者信息与公正世界信念相悖,因而对观察者的公正世界信念造成威胁。Hafer还认为新闻词因为与受害者的经历有关,可能与“公正”有联系,被试对新闻词颜色的判断有可能也会出现反应时的延迟,且新闻词的延迟效应要弱于公正词。本研究部分印证了这一假设:在某些情境下,新闻词也会引起情绪Stroop效应。当被试注意到无辜受害者的不幸经历,这可能会启动被试的公正世界信念,为了对抗这种由无辜受害者带来的威胁,被试会调动认知资源,对公正词、新闻词隐含的威胁性信息进行加工。除了对公正词会分配更多的认知资源外,由于新闻词涉及无辜受害者的信息,被试对这类词可能也会分配一定的资源,因而出现对新闻词的反应时延迟。但这种新闻词的Stroop效应只在内群体实验条件都出现。

4.2 内、外群体受害者对被试公正世界信念威胁的影响

实验一表明,当无辜受害者对于观察者来说属于内群体成员时,无辜受害者信息对观察者的公正世界信念威胁更大,即内群体无辜受害者信息会增强对被试公正世界信念的威胁。这与Lerner和Goldberg(1999)的理论假设以及Jing(2014)的研究结果一致,公正世界信念适用于发生在“我们”的世界中的一种信念,因此当面对的无辜受害者是内群体成员时,观察者的公正世界信念受无辜受害者信息威胁的程度更强。“公正范围假设”认为,只有当不公正的事件发生在内群体成员身上时,观察者才会激活公正观念,而当这种不公正事件是发生在与自己无关的外群体成员身上时,观察者会将该事件排除出公正范围,即不会认为其与公正有关。这为本研究结果的解释提供了佐证,观察者可能正是出于“公正范围假设”,而未将外群体成员的不公正经历与公正联系起来。从社会心理角度,在群际关系中存在内群体偏好效应,即比起外群体成员,社会群体成员更加偏好内群体成员。社会认同理论认为,社会成员通过社会分类而对自己所属的群体产生认同感,形成内群体偏好和外群体偏见(陈世平,崔鑫,2015;Callan,Kay,Davidenko,& Ellard,2009)。这或许能解释前人研究“观察者对外群体不公正事件施加更多谴责”的研究结果,这还有待通过实验进一步验证,以明确内外群体归属对不公正事件所激发的非理性态度的性质方向。

4.3 有、无不公正体验对公正世界信念威胁的影响

实验二表明,有无不公正体验并没有调节内群体观察者所受到的公正世界信念威胁,这相悖于前人的假设与研究结果:不公正体验会加强或削弱这种公正信念的威胁。根据前人研究,当个体受到不公正对待时,受害者会产生强烈且长时间的愤怒情绪体验。在遭受不公正待遇时,若过去没有违背公正原则以获得利益,受害者更容易愤怒;若曾用不公正的方式对待过他人,而现在对方也用同样的方式对待自己,受害者的愤怒情绪不会那么强烈(Anderson,Kay,& Fitzsimons,2010;Gaucher,Hafer,Kay,& Davidenko,2010)。实验二未发现有无不公正体验对公正信念威胁产生的差异,可能有两方面的原因:其一,实验二是在内群体的条件下探讨有无不公正体验的调节作用,可能在内群体条件下,被试的公正世界信念威胁激活程度较高,即使没有公正体验也受到强烈的激活效应。其二,可能由于被试都是大学生,其受不公正的经历不多,体验强度不大,将来的研究应进一步比较社会人士与大学生的实验结果,或细分各种社会阶层或宗教信仰人士的结果,试图找到有效的调节变量(周春燕,2013)。此外,实验二参考白福宝对不公正体验的激活方法:采用书面回忆报告的方式,然而出于隐私保护,书写内容未能得到研究者的评定。因此,对于被试不公正体验的程度和性质还需借助其他方法进行测量和控制,例如采取眼动技术(Callan,Ferguson,& Bindemann,2013)。