基于可拓学理论的装配式建筑风险综合评价

孟涛

(郑州大学管理工程学院,河南 郑州 450001)

0 引言

近年来,随着我国城市化进程的日益加快和乡村振兴战略的逐步实施,建筑行业得到了平稳、持续的发展,但由于我国建筑产业化仍处于起步阶段,存在产业结构不合理、管理体制落后、环境污染、技术水平低等亟待解决的问题。在这一背景下,政府在《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的文件中明确提出“推广装配式建筑,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”的发展目标,使装配式建筑的发展成为建筑业转型升级的核心手段[1]。

由于我国装配式建筑起步较晚,相比其他西方发达国家目前仍处于前期的摸索阶段,在发展装配式建筑的道路上依然面临巨大的风险和挑战。同时,装配式建筑作为建筑行业内一种新型建造形式,不仅要实现传统建筑已有的建设目标,而且要在其全生命周期的每个阶段制定更严格的要求和标准[2]。基于以上分析,与传统建筑相比,由于装配式建筑在市场推广过程中存在一定的局限性与复杂性,而导致其风险问题更加突出;并且在装配式建筑的项目管理过程中,传统的风险管理理念已无法得到很好的应用,因此风险管理研究将是装配式建筑发展的重要课题。

1 装配式建筑风险研究现状

纵观对装配式建筑风险的研究,国外装配式建筑发展起步较早,相关政策与标准相对完善,对装配式建筑风险的理论研究相对成熟。Li M等[3]基于开发商投资的角度,通过建立风险识别反馈模型图,找到影响预制建筑施工的关键风险因素;Rose L[4]通过预制建筑在瑞典实际项目管理中的应用,从而识别出3个主要伤害风险,并开发出3个工具和1个手册的系统以减少建筑市场存在的风险隐患。在国内也有部分学者对装配式建筑风险进行研究,刘敬爱[5]从装配式建筑构件生产企业角度,分为设计、构件生产、运输及堆放3个阶段识别预制构件生产质量的风险因素,并提出风险防范措施;桑培东[6]立足于开发报建的视角,构建了由18个主要指标组成的装配式建筑开发报建风险评价体系,并得出市场风险为关键因素;张文佳等[7]在研究装配式住宅项目施工过程风险的综合评价中,发现可信性测度模拟评价结果与现场实际评价结果相同,从而为施工过程的安全风险评价提供了新理念;齐宝库等[4]立足于装配式建筑全生命周期的视角,在实际案例中运用熵权法识别出27项关键风险因素,为后期风险评价的研究提供有效参考依据。

基于国内外的研究现状可以发现,装配式建筑的风险研究大多只是以单方面影响因素或建设过程某一个阶段来进行的,以全生命周期的视角对风险因素进行定量与定性综合分析的研究却为数不多。因此,本文依据装配式建筑的自身特点与风险评价的常用方法与流程,并结合文献查阅与专家访谈,最终将装配式建筑全生命周期划分为5个阶段,分别是决策阶段、设计阶段、构件生产及运输阶段、施工阶段和运营维护阶段;同时运用AHP法和熵值法确定评价指标的综合权重,并结合可拓学理论,将风险评价研究中的矛盾性问题转化为可量化的逻辑性关系问题,构建装配式建筑全生命周期风险可拓学评价模型,最终确定相应的风险等级,并针对各阶段关键风险制定相应的风险应对措施。

2 装配式建筑风险评价指标体系的建立

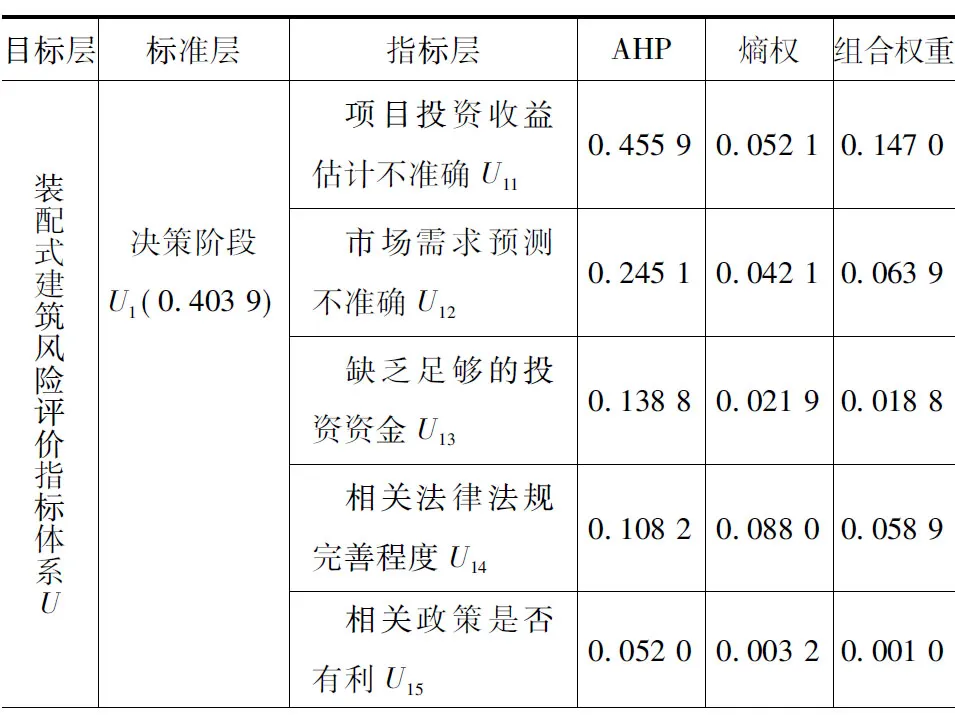

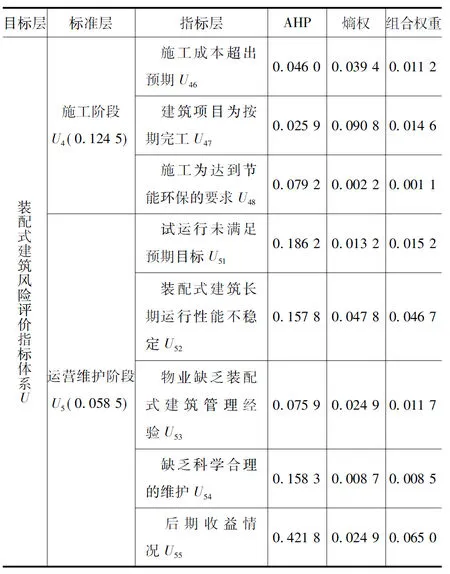

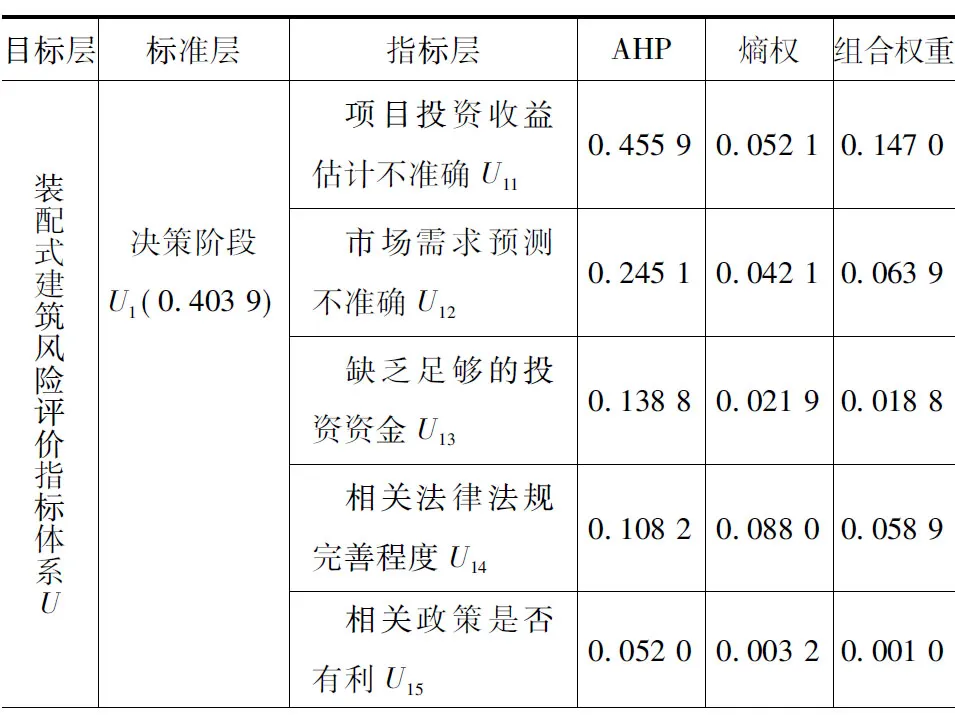

从建筑行业发展的角度考虑,若要凸显装配式建筑风险评价体系的整体性与系统性,必须考虑全生命期内每个阶段存在的风险因素,这样才更有利于项目管理者制定科学有效的风险防范措施。因此,本文通过查阅国内外相关文献及专家访谈的方法,初步挑选风险评价指标,并基于装配式建筑的全生命周期风险特征对其进行分类和筛选,最终选取决策阶段、设计阶段、构件生产及运输阶段、施工阶段、运营维护阶段为一级指标,与一级指标相对应的32个因素为二级指标,从而构建装配式建筑风险评价指标体系,见表1。

3 确定各指标权重

本文针对装配式建筑各个阶段的风险因素作为评价指标,充分运用主观评价(AHP法)和客观评价(熵值法)的优点对风险指标进行组合赋值,从而更客观、更全面地反映问题的实际情况。

3.1 层次分析(AHP)法

3.2 熵值法

3.3 组合赋权法确定综合权重

4 装配式建筑全生命周期风险的可拓评价模型构建

4.1 可拓学的基本思想

可拓学理论由蔡文教授在1983年创建,主要由物元理论与可拓集合论两部分组成。它是通过研究事物拓展的可能性和开拓创新的规律与方法,并用来解决事物矛盾问题的一门新兴学科[11]。由于装配式建筑全生命周期的风险分析是一个较为复杂的问题,所以本文在已构建风险评价指标体系的基础上,运用物元分析的方法构建多指标性能参数的风险评价模型。此方法不仅能够将评价结果予以量化,反映装配式建筑在全生命期内风险管理的综合水平,而且能够有效预防各阶段潜在的风险隐患。

4.2 确定经典域和节域

4.2.1 确定经典域

(1)

式中,Rj为第j(j=1,2,…,m)个评价等级;Ci(i=1,2,…,n)为影响评价等级Nj的因素;Vji=(aji,bji)为Nj关于因素Ci所确定的量值范围。

4.2.2 确定节域

(2)

式中,P为评价等级的全体;Vpj为P关于因素Ci所取的量值范围,即P的区域。

4.3 确定待评物元

(3)

式中,P0为待评的评价等级;vi为P0关于Ci的量值,即从待评事物所收集到的数据。

4.4 确定评价指标与各风险等级的关联度

关联度表示待评指标关于各评价等级的隶属程度,关联度越大表明归属程度越高[12]。关联函数Kj(vi)

(4)

其中

(5)

(6)

4.5 多级可拓性评价

4.5.1 一级综合评价

各一级指标对各级风险的关联度矩阵K(ci)等于第二级指标的组合权重wik乘以第二级指标的关联度kj(cik)

K(ci) =[wi1,wi2,…,wij]

(7)

4.5.2 二级综合评价

待评价对象对各风险等级的关联度矩阵K(U)等于第一级指标的组合权重wj乘以一级指标对各风险等级的关联度Kj(ci)

K(U)= [w1,w2,…,wj]

(8)

5 实例分析

河南省郑州市某一期项目14#装配式住宅楼房,地上结构体系为装配式剪力墙结构,地下2层,地上24层,建筑高度69.900m,总建筑面积为9276m2。该项目采用的预制内外墙板、叠合板、隔墙、楼梯、造型板、空调板等预制构件,装配式楼房预制率达75%,装配率达100%。本文以该住宅项目为例,针对装配式建筑全生命周期的风险进行综合评价,以验证该评价方法的合理性。

5.1 权重的确定

根据层次分析法的判断原则,邀请专家对标准层的评价指标的重要性进行两两比较,以标准层Ui权重为例,求得标准层的权重为:(w1,w2,w3,w4,w5)=(0.403 9,0.248 9,0.164 2,0.124 5,0.058 3),λmax=5.112 1,CR=0.025 0<0.1,矩阵的不一致性程度可以接受。

根据熵权法的判断原则,32个二级风险评价指标选取10位专家分别进行打分,评分采取5分制,评分标准为(优,良,一般,差,较差)=(5,4,3,2,1,),通过所得原始数据进行熵权分析。

由于本文篇幅所限,其余通过AHP法与熵权法确定的风险因素权重,通过Excel等办公软件进行数据的运算与汇总,最终得出组合权重的数值,见表1。

5.2 风险等级综合评价

5.2.1 确定风险评定等级

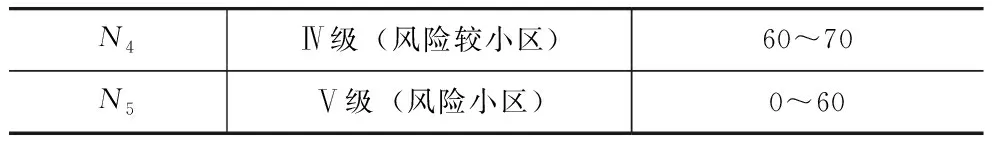

根据表1所提出的装配式建筑全生命周期内5个阶段的风险评价指标体系,参考相关文献和规范,并结合相关领域专家的意见,在本文中采用百分制,将风险评价结果划分为5个等级,评定标准见表2。

(续)

5.2.2 经典域和节域的确定

采取百分制通过专家调查法对上述指标进行打分,则可以确定物元模型中的经典域与节域。

(1)经典域。

(2)节域。

5.2.3 评价物元实际分值的确定

5.2.4 计算关联度

则

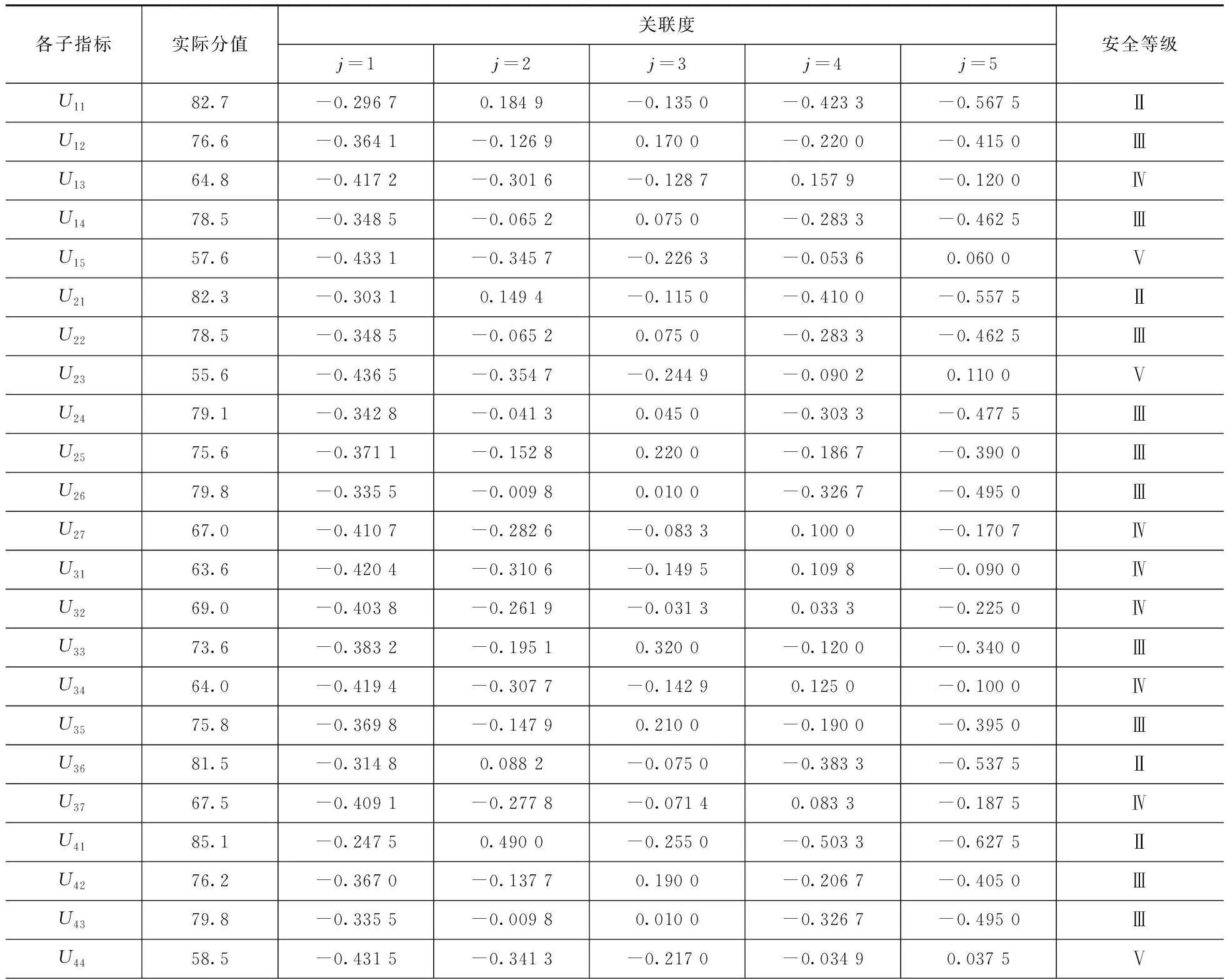

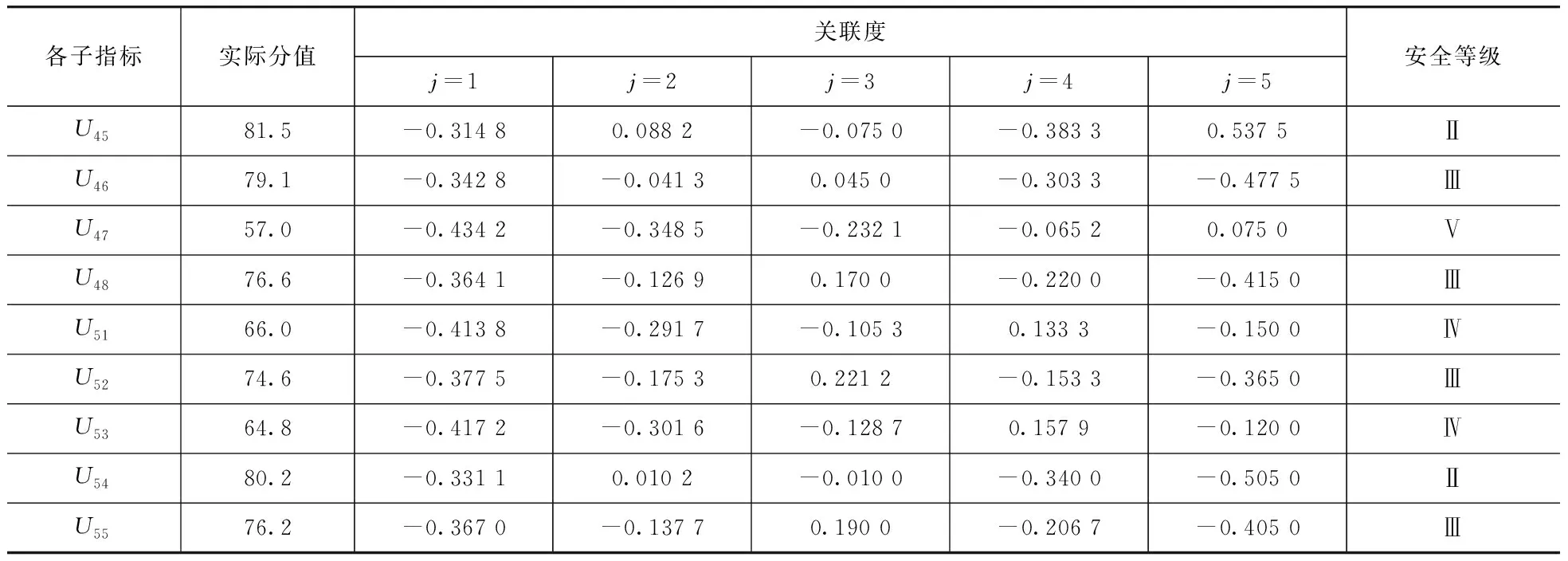

同理可得该项目全生命周期的其他风险评价指标的实际分值、关联函数值等参数,见表3。

表3 各子指标实际分值与关联函数值表

(续)

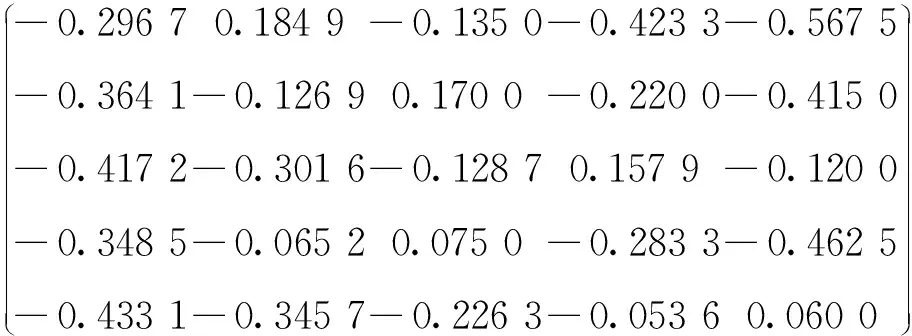

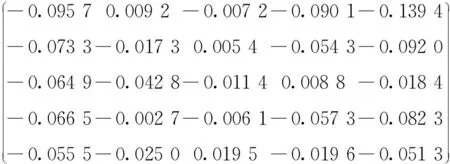

5.2.5 一级综合评价

K(U1)=[w11,w12,w13,w14,w15]

=(0.147 0,0.063 9,0.018 8,0.058 9,0.001 0)×

=(-0.095 7,0.009 2,-0.007 2,-0.090 1,-0.139 4)

同理,按照公式(7)可以求得该项目其他风险标准层的评价结果

K(U2)=(-0.073 3,-0.017 3,0.005 4,-0.054 3,-0.092 0)

第四是要建立相关专家小组,从顶层进行设计,加大专业技术人员的培训,对于实际工作中的问题要组织相关专家进行跨组讨论,使整改方案更科学。

K(U3)=(-0.064 9,-0.042 8,-0.011 4,0.008 8,-0.018 4)

K(U4)=(-0.066 5,-0.002 7,-0.006 1,-0.057 3,-0.082 3)

K(U5)=(-0.055 5,-0.025 0,0.019 5,-0.019 6,-0.051 3)

由一级评价结果可以看出:决策阶段、施工阶段处于Ⅱ级,即“风险较大区”;设计阶段、运营维护阶段处于Ⅲ级,即“风险一般区”;构件生产及运输阶段处于Ⅳ级,即“风险较小区”。为了提高装配式建筑在全生命周期中的安全等级,必须对建设过程中各个阶段采取相应的防范与补救措施。

5.2.6 二级综合评价

K(U)=[w1,w2,w3,w4,w5]

=(0.403 9,0.248 9,0.164 2,0.124 5,0.058 5)×

=(-0.079 1,-0.009 4,-0.003 1,-0.056 7,-0.095 5)

6 风险应对措施

6.1 决策阶段

决策阶段为“风险较大区”,必须进行强制性的风险应对措施。由于目前装配式建筑在我国的实践中还处于起步阶段,对于项目的投资决策阶段必须从装配式建筑本身的外部经济型、准公共物品属性等特性入手进行分析。在项目投资收益的评估中,必须针对项目的可行性、项目的市场定位属性及其经济性评价分析等关键环节进行有效的决策与评估;在市场需求与相关法律法规的评估中,必须以政府机构为主导,相关技术规范、评价指标及支持性政策为保障,社会大众的消费需求为发展动力,充分熟悉当前市场机制的发展动态,尽可能地将决策阶段的外部风险最小化。项目决策者只有从内部风险与外部风险两个属性进行风险因素的分析与研究,才能减少决策失误,提高决策水平。

6.2 设计阶段

设计阶段为“风险一般区”,虽然对整个建设阶段属于可接受范围内的风险,但依然需要采取必要的控制措施。其中,由于装配式建筑设计领域缺乏专业且有经验的设计人员,因此急需引进专业设计人才或者对现有的设计人员进行系统的培训,以降低由缺乏设计经验而引起的设计风险。此外,为保证设计阶段的风险危害程度进一步降低,也需要将BIM等信息化手段应用到项目建设的整个生命周期及建筑产业化的进程中。通过BIM技术不仅可以保证土建与管线设计存在的问题得以全面检测,还可以提高各参与主体之间的信息沟通与管理效率,从而有效降低与规避项目成本、质量、进度等全方位的风险。

6.3 构件生产及运输阶段

构件生产及运输阶段为“风险较小区”,整体风险处于可控状态。其中,构件生产商必须严格按照预制构件存放与贮存的基本要求,从构件生产完成到构件交接的整个过程来保证预制构件的质量达到设计及规范要求,以确保后续施工阶段中构件拼装的顺利进行。同时,构件生产商在产品部件生产环节中,通过制定高效合理的生产管理制度,不仅可以督促生产人员使构件生产的质量符合设计标准,还能保证各个生产作业流程在良好的管理环境下实现高效运转,从而可以有效降低此阶段的风险。

6.4 施工阶段

施工阶段为“风险较大区”,必须进行强制性的风险应对措施。对于施工过程中的众多风险源,一方面,施工方需要针对项目技术管理人员以及现场施工人员定期进行系统培训,不但需要从技术水平上进行专业知识的指导与学习,还应该从参建人员整体素质上实现进一步提高,以降低人为因素的风险;另一方面,装配式建筑作为具有绿色建造理念的一种新型建造方式,施工单位不仅要将项目的成本、进度、质量、安全作为项目实施阶段的主要控制因素与目标,而且要把“四节一环保”的目标作为实现整体效益的主要因素,从而完善施工阶段风险管理体系,降低风险发生率。

6.5 运营维护阶段

运营维护阶段为“风险一般区”,虽然对整个建设阶段属于可接受范围内的风险,但依然需要采取必要的控制措施。其中,缺乏科学合理的维护作为此阶段中危险性最大的风险因素,表明在此阶段需要建立科学合理的维护制度,各管理主体应充分提高装配式建筑的管理意识,充分发挥装配式建筑的设计功能。

7 结语

装配式建筑作为现阶段一种新型的建造形式,由于自身具有独特的建造特点与一定的复杂性,需要相关学者运用更多成熟的理论方法对其风险评价进行研究。本文结合实际案例,在确定装配式建筑各风险指标及其权重的基础上,将可拓学理论运用到项目风险评价中,从而把所研究的矛盾性问题转化为逻辑关系问题,并运用经典数学理论将各风险指标进行量化,得出项目的综合风险等级及其各阶段的关键风险因素。因此,项目管理者可以对发生概率高与危害程度大的风险源制定有效的风险应对措施,从而为今后装配式建筑风险管理提供一定的实践参考。