轨道交通PPP项目物有所值定性评价研究与改进

李坤 李璐霞 杨震 王昊

(青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司,山东 青岛 266100)

0 引言

PPP模式兴起于20世纪90年代。在该模式下,社会资本利用自身的管理优势及融资筹资优势参与项目[1],可有效缓解当地政府财政资金压力,转移建设和运营风险,实现双方利益共赢,提高公用事业设施及基础设施建设水平。通常,国际上采用物有所值(Value for Money,VFM)评价项目是否适宜采用PPP模式。2015年6月,中国财政部发布的《政府和社会资本合作项目物有所值评价指引(试行)》(财金〔2015〕167号)明确规定,物有所值评价包括定性评价和定量评价。

近年来,随着城市化的逐步加速,特大城市的交通拥堵问题日益严重,轨道交通凭借其速度快、能耗低、运量大等特点,在各大城市中被推广建设并投入使用[2]。但轨道交通投资金额大、建设期长、运营收入低、技术要求高,是涉及民生的重点公共交通基础设施工程,建立健全轨道交通PPP项目物有所值定性评价体系尤为重要。经查财政部政府和社会资本合作中心项目库可知,轨道交通PPP项目物有所值定性评价权重较为固定,并未结合项目自身特点对评价指标进行权重分配。本文采用优化层次分析法(AHP法)确定各项指标权重,使得项目更加物有所值。

1 国内外物有所值定性评价发展现状

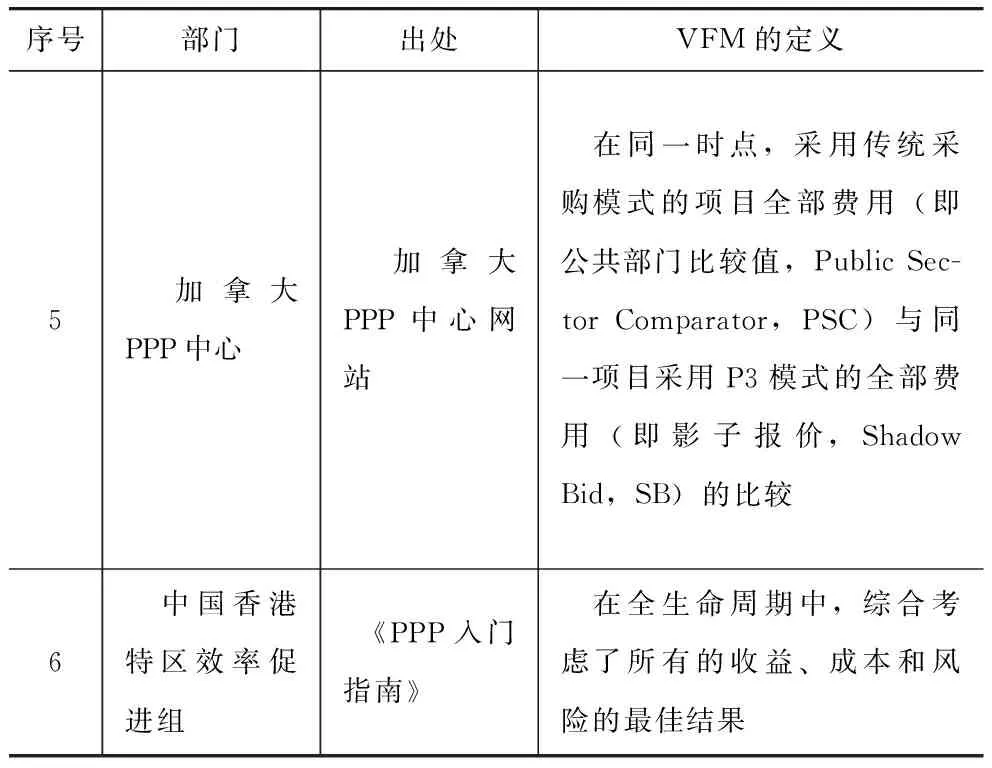

物有所值概念起源于英国19世纪的新公共管理运动,是用于判断与传统模式相比PPP模式的优势所在,为项目决策提供参考依据[3]。随后,各国学习借鉴,完善本国相关政策,其中美国、加拿大、澳大利亚等国的评价体系较为完善且具有代表性。但对于物有所值的概念国际上并没有明确定义,各国家、各地区对VFM均做出了不同的解释,具体见表1。

(续)

对比分析发现,PPP项目的物有所值虽无明确定义,但均要求在考虑质量、成本、收益的前提下,实现项目资源的最优组合。结合国情及PPP项目的发展,各国物有所值定性评价标准略有不同,通过对英国、加拿大及我国的VFM定性评价对比分析,使我国的评价体系更为完善。

英国财政部在《物有所值评价指南》中明确了物有所值评价的3个阶段,即项目群阶段评价、项目阶段评价及采购阶段评价。其中,项目群阶段评价主要分为可行性、有益性、可实现性3个方面,共11个指标;项目阶段评价主要分为可行性、有益性、可实现性、软服务评估4个方面,共17个指标;采购阶段评价主要分为市场失灵、有效采购程序、风险转移3个方面,共5个指标。评价指标涉及风险、运营、合同、设计、市场等多个方面,分类清晰,评价全面,逐层细化,结合项目自身结构特点,使资源得到充分利用。

加拿大PPP中心在其网站中将物有所值定性评价分为3个阶段:定性评价标准和评分方法、评估和比较、敏感性分析和解决措施[4]。通过对18项定性指标、12项适宜性指标,结合项目自身情况进行打分,加权计算得出评估结果,针对结果进行敏感性分析,优化采购决策,对得分低的评分项提出改进措施,实现物有所值最大化。

相对而言,我国的PPP项目起步较晚,目前处于物有所值定性评价发展初期,尚未形成系统的评价方法。中国财政部颁布的《政府和社会资本合作项目物有所值评价指引(试行)》(财金〔2015〕167号)中将定性评价分为6个基本指标和6个补充指标。本级财政部门会同行业主管部门组织召开相关项目专家会议,对基本指标及部分补充指标进行评分,并根据指标权重计算加权平均分,即评分结果。该模式定性评价主观性较强,并不能根据项目实际的进展情况进行区别打分,使得物有所值定性评价过于流程化,失去了物有所值定性评价的指导意义。政策的不完善、监管体制的不全面,均会造成评价结果扭曲,导致项目决策出现失误。英国、加拿大物有所值定性评价体系较为完善、分类合理,具有很好的借鉴性。

2 轨道交通项目VFM定性评价现状

2018年2月,财政部公布了第四批PPP示范项目,总投资额达7 588.44亿元,共计396个项目。其中,轨道交通领域总投资600.15亿元,共7个项目。在此之前,财政部公布了前三批PPP示范项目,其中包括43个轨道交通项目,总投资6 602.32亿元,占全部示范项目总投资的10.36%。相较其他项目而言,轨道交通项目投资高、一般公共预算占比大,为实现资源的最优化,当地政府需会同各行业专家对项目进行物有所值定性评价打分。示范项目为推广应用PPP模式提供可参考借鉴的实施范例,有效地促进PPP规范健康发展体系的建立。

从财政部PPP项目管理库获悉,云南省昆明市轨道交通5号线工程项目(第二批次国家示范项目),全长24.6km,全线设置车站21座,总投资193.4亿元。其定性评价由6项基本指标、4项补充指标组成,此10项指标的权重均已在评价前确定,专家仅对该项指标进行打分,补充指标的选取依据并未明确,各项指标的权重占比缺乏理论依据。新疆乌鲁木齐市轨道交通3号线一期工程(第四批次国家示范项目)物有所值定性评价存在同样问题,相较云南省昆明市轨道交通5号线工程而言,在指标评价因子方面有了很大的改进,打分标准明朗清晰。为提高轨道交通项目物有所值定性评价的可靠性,本文拟引用改进的层次分析法来分析PPP项目VFM的定性评价影响。

3 轨道交通项目VFM定性评价模拟分析

3.1 项目简介

某地拟采用PPP模式建设一条全长约为40km的地铁,采用地下敷设方式车站共30座,项目初始投资320亿元,项目资本金按照项目总投资的40%配置,由政府出资人代表及中选社会资本方共同出资组建项目公司,项目合作期为建设期4年加运营期25年,共29年。

3.2 物有所值定性评价程序

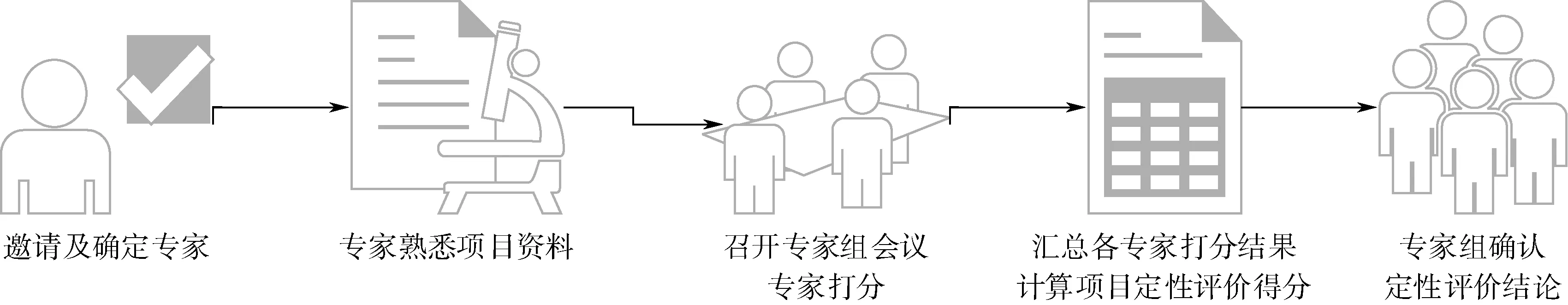

按照《关于印发〈PPP物有所值评价指引(试行)〉的通知》要求,项目采用专家打分法进行物有所值定性评价。定性评价主要流程如图1所示。

3.3 物有所值定性评价

3.3.1 权重计算方法

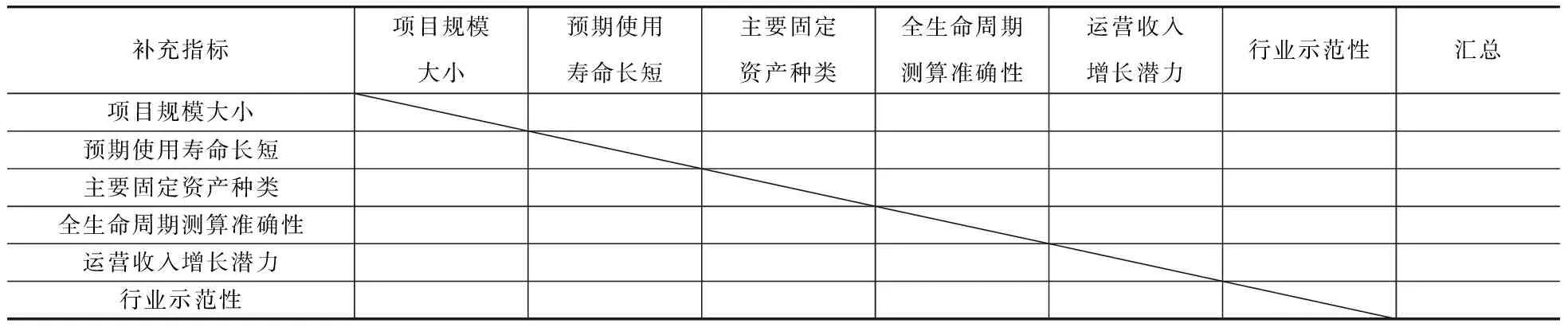

定性评价专家组包括资产评估、会计、财务等方面的经济专家,以及行业、工程技术、项目管理和法律方面的专家等,专家组对基本指标和补充指标的权重进行对比分析打分。基本指标权重打分表格见表2,补充指标权重打分表格见表3。

对于每一个单元格,将该单元格对应的行中的指标和对应的列中的指标进行比较,若专家认为行中指标的重要性大于列中指标的重要性,则在本单元格中填写1;若专家认为行中指标的重要性小于列中指标的重要性,则在本单元格填写0。所有单元格填写完成后,在最后一列汇总各行指标的得分。基本指标共有6个,权重合计为80%,6个指标均参与最终得分的计算。本次评价提供6个备选指标,参与计算最终得分的补充指标的个数由专家组确定,至少选择3个。

3.3.2 计算规则

为防止出现某项指标所有专家打分均为0,导致指标权重为0的情况,对每项指标每位专家的打分进行修正,即给每位专家对每项指标的最终打分加1。例如,某专家对“全生命周期整合程度”打分为1,0,0,1,0,汇总后的得分为2,修正后的得分为3。

(财金〔2015〕167号)文件规定:“基本指标任一指标权重一般不超过20%,补充指标任一指标权重一般不超过10%。”当某项基本指标权重计算结果大于20%时,该指标得分修正为20%,超过20%的部分平均分摊给其他5个基本指标;补充指标按相同方式处理。

图1 定性评价主要流程

表2 基本指标权重打分表格

表3 补充指标权重打分表格

3.3.3 得分计算方法

每位专家对照评分标准对6个基本指标和6个补充指标进行打分,打分采取百分制,即每项指标的最高得分为100分,最低得分为0分。最终得分按照以下规则计算:去掉一个最高分,去掉一个最低分,对剩余专家的打分进行算数平均,所得分数作为每项指标修正后的平均分,再根据打分确定的各项指标权重计算最终得分。

3.4 物有所值定性评价结果分析

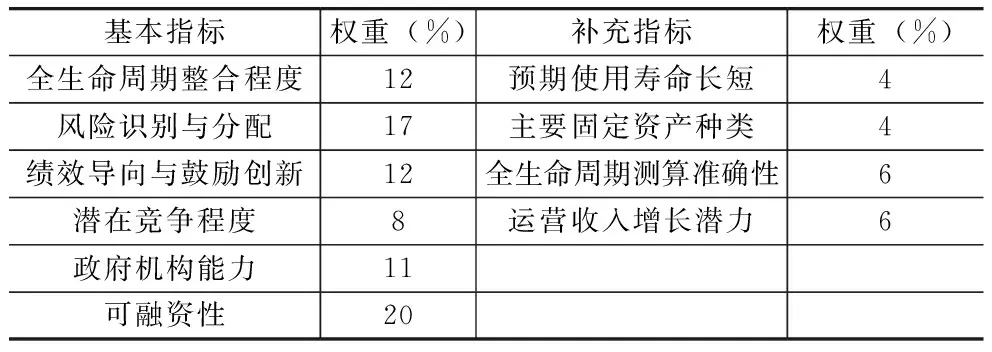

物有所值定性评价基本指标及补充指标权重采用问卷调查的方式确定,调查对象包括金融、会计、项目管理、法律及地铁行业专家,问卷调查共发放30份,回收27份,其中有效份数为25份,结果见表4。

表4 轨道交通项目物有所值定性评价指标权重

通过对有效问卷进行分析,各专家认为就本项目而言,基本指标中的可融资性对项目影响较大,由于当前整体融资环境紧张,贷款利率上浮,银行贷款额度受限,社会资本方参与度减弱,项目本身对金融机构的吸引力存在较大风险。各专家打分计算,可融资性权重为20%,并未超过(财金〔2015〕167号)文件的相关规定。轨道交通项目投资大、运营收入低、技术要求高,民营企业很难参与其中,国内具有轨道交通项目建设经验的社会资本较少,参与投标的社会资本间的潜在竞争程度相对较弱,经专家打分确定潜在竞争程度的权重为8%。

组织邀请7位不同行业领域专家(覆盖金融、会计、项目管理、法律及地铁行业)对表4中的6项基本指标、4项补充指标进行百分制打分,每项指标评分分为有利、较有利、一般、较不利、不利5个等级,对应分值分别为100~81分、80~61分、60~41分、40~21分、20~0分。结合本项目情况,PPP模式物有所值定性分析最终得分为85.37分,评分结果高于60分(含),通过物有所值定性评价。

4 结语

物有所值定性评价是评判项目是否采用PPP模式的基础,本文构建了轨道交通物有所值定性评价体系,经分析可融资性及风险识别与分配权重占比高,对项目影响较大,潜在竞争程度占比低。结合目前轨道交通PPP项目推进情况,该定性评价体系合理适用。在后续项目实操中,可根据本文提出的优化层次分析法对指标权重进行打分,从而实现资源的充分利用,实现物有所值。