新媒体与健康教育协同发展的医院志愿者管理模式探索

陆人杰,陈 颖,阮丽花,姚惠玉,何美南

(常州市第三人民医院,常州 213001)

我国医院志愿服务发展迅速,形式推陈出新、数量持续增加,仍存在行政主导明显现象,服务内容和成员结构同质化现象严重,缺乏系统、长期、规范、纵深、有效的管理。中国人民大学富晓星教授以流动儿童为例,提出“主位诉求”志愿服务模式,指研究者站在研究对象的立场上,即以他者研究对象的观点来理解个人、社会和世界的理念[1]。

1 我国医院志愿服务发展现状及原因

我国医院志愿服务存在服务范围受地域局限、形式单一、服务效果与投入的精力、时间匹配不高、质量评估机制和激励政策不健全、缺乏法律保护等现状问题,分析原因主要归结如下。

1.1医院志愿者资源丰富但整合难度较高医院志愿者准入门槛相对较低,志愿者主要包括三类群体。第一类是本院职工。这类群体人员数量有保障,专业技术强,但这部分的核心力量青年医师工作压力强度大是不争的事实[2]。碍于繁忙的日常工作,志愿者之间往往是互相协调、轮流参加,志愿服务时间呈现出零碎化、随机化。第二类是在校学生。学生以社会实践的方式参与到医院的志愿服务中,受社会实践时限要求,学生参与志愿服务的时间具有一定的连续性,能较为全面地体验到志愿服务全过程。但学生尤其是非医学生,因其专业受限,在医院中承担的往往只能是引导、协助、维护秩序等工作,对于健康教育和健康促进的直接作用并不明显。正是基于这一原因,现场的服务对象往往对其依赖程度不高,学生“希望被关注的”心理容易受挫,因此,学生参加志愿服务起初的积极性相对较高,但热度持续时间有限。加之,学生志愿者属于外来人员,受医院管理的约束力相对较小。因学校课程变化、毕业新老交替等因素,学生志愿者具有较大的流动性。第三类是社会人士。随着各大医院成立社工部,社会工作者因其丰富的专业背景,在心理辅导、法律咨询、潜能开发等方面能发挥积极的作用。满足社会人士不同层次的精神需求,以及保持高度吸引力可能是医院社工部亟需解决的问题。这三类群体在更多的时候是作为独立的三个部分参与到医院志愿服务中,这些资源如何整合搭配、取长补短尚在摸索中。

1.2医院志愿服务执行力强但容易忽视受众真实需求医院志愿服务缺乏长期、有效、独立的组织机构,管理相对松散,医院志愿者管理归口部门以党团组织居多,而事实上志愿服务并非是党团组织全部工作,党团组织时间、精力的局限性导致对志愿服务的系统规划和具体安排还不够完善[2]。运动式的开展、行政化的管理暴露出“被志愿”“扎堆献爱心”“节假日排班接待”等一系列问题[3]。事实上,行政主导的志愿服务往往自主创新不足、服务功能有限,更多的是站在资源的制高点向下提供服务内容,而忽视服务对象的内心真实需求。以导医导诊为例,提供咨询服务相对来说较为“容易”,但很少有人收集分析本院服务对象咨询内容,很多人停留在口头应答上。事实上,患者经常反复咨询的问题往往可以成为健康教育手册的思路来源,这种健康教育手册的发放对于绝大多数患者来说更愿意接受。笔者2012年曾收集眼科门诊患者对眼部用药咨询的各种问题,并针对这些问题归纳整理设计成问卷进行调查分析,筛选出绝大多数患者对眼膏、滴眼液使用方面的疑惑以及存在的认识误区,针对这些疑惑和误区制成健康手册,编成宣教顺口溜,方便患者掌握和记忆,实施后发现,基于患者自身强烈需求而主动提供咨询内容的效果远比被动式应答要好[4]。

1.3医院志愿服务范围广但志愿者自我价值难以实现在我国,大多数医院开展的志愿服务基本是围绕导医导诊、陪检陪送、维持秩序、病房陪伴等内容,而院外开展的志愿服务是以义诊咨询、健康宣教为主[5]。总的来说,医院志愿服务尽管具有行业特色和专业属性,但形式载体相对比较单一。“打一枪换一个地方”看似覆盖面广,但服务内容深度有限,难以满足民众对高质量的健康服务需求,也难以吸引专家长期参与。以义诊咨询为例,现场缺乏仪器设备辅助检测,仅仅凭借临床经验,难免对患者病情把握不够精准。模棱两可的答复“再观察、观察”“建议到医院进一步检查确诊”等口头建议,并非能获得所有患者的理解和满意,甚至会引发志愿者和患者之间不必要的误解与冲突,造成患者对志愿服务的目的性、医务人员专业水平乃至医院的公信力产生质疑。另一方面,一些患者真实目的是为了获得“答复”求得“安心”,即便医师诊断后强烈建议就医治疗,也并未能引起患者重视,患者最后往往以“年纪大了”“老毛病”“不是大问题”作为托词草草了事。因此,一些义诊咨询并没有真正给患者提供有效的健康促进,医务人员付出的精力、时间和技术与志愿服务的效果匹配度存在一定差异,医务人员在心理上难免有种自我价值无法实现的挫败感和失落感,这也为医务人员长期积极地参加医疗志愿服务带来一定的阻力。此外,医院志愿服务与职称晋升或评先评优等职业生涯发展相关度不高,从志愿服务的利己性而言,缺乏吸引长期参与的动力因素。

2 新媒体与健康教育协同发展模式的思考与实践

为破解医院志愿服务中遇到的问题,本院团委深入基层与医务人员、学校、家长、社区工作人员,以及社区居民进行详细访谈调研。结果发现,受益对象的“求”与志愿者的“供”之间并非完全平衡。根据这一调研结果,在计划、组织、实施、反馈等方面完善公益制度,完成志愿服务常态化-公益活动项目化-公益项目精品化三次转型发展,形成常态化、项目化和精品化公益服务相互交融的良好局面。此外,本院团委进一步整合资源、集中力量,采用需求分析、项目主要内容、项目实施受益对象、地域范围、项目解决的问题与效益、明确的进度安排、风险分析,及应对预案、项目创新性、可持续性分析等机制评价公益项目实施可行性,将过去临时性、分散性、短暂性的社会效应,转化为长期性、针对性、持久性的社会效益;从过去的一次性、运动式的活动,转型为有计划、有目标、有管理的项目[6];协同临床科室重点打造“关爱青少年视觉健康”“大学生性教育与艾滋病防治”“快乐运动,关注骨骼健康”等一系列公益项目。

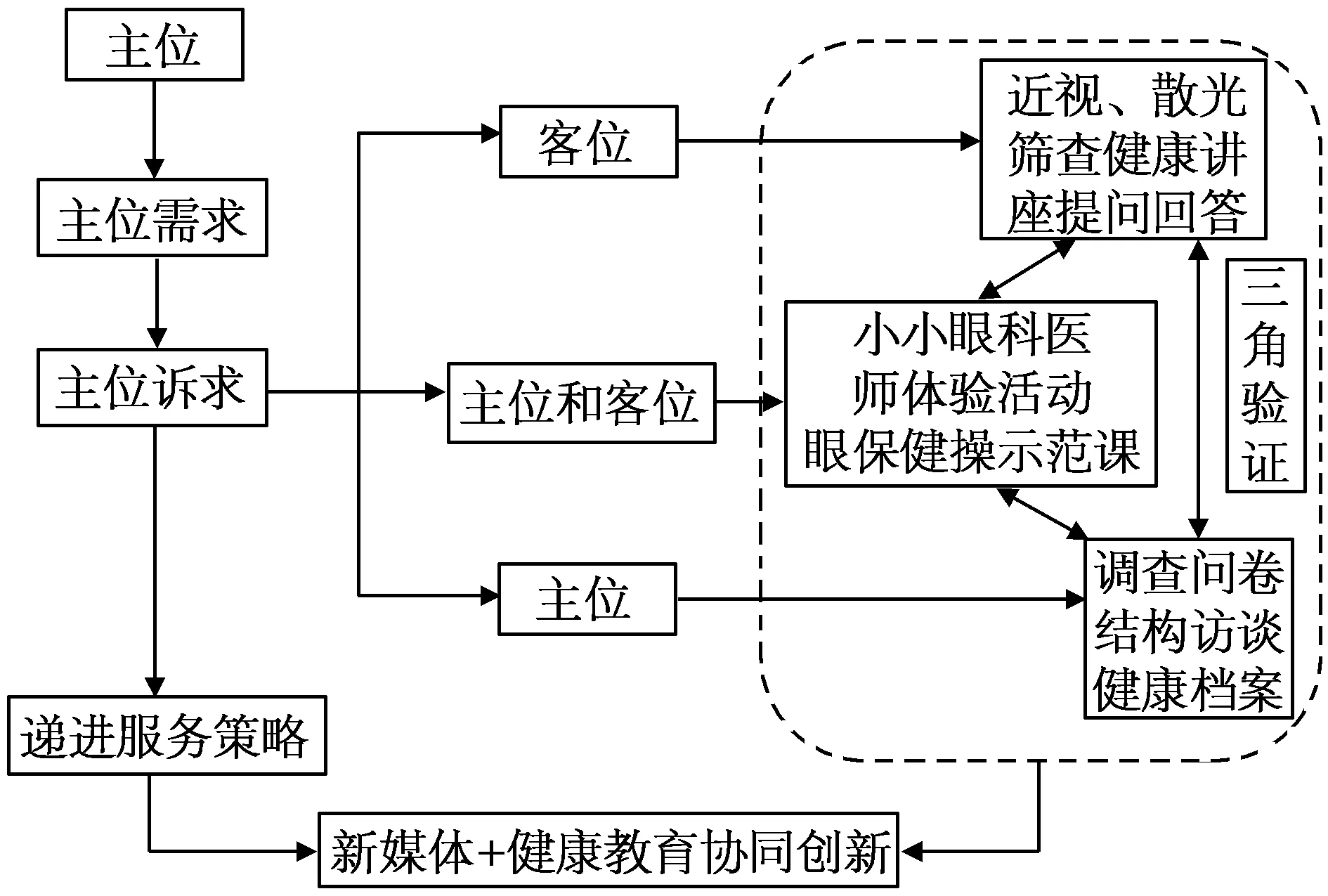

在这些项目成熟开展的基础上,尝试依托中国人民大学富晓星教授“主位诉求”模型,发挥旗下新媒体工作室在新媒体运用上的便捷性、互动性、大众性、多元性等优势[7],运行“关爱青少年视觉健康”公益项目(图1)。开展健康宣教、视力检测,以“客位”视角间接了解“主位诉求”;融合“主位”与“客位”视角,开展“小小眼科医师”近视体验活动,携手家长和孩子一同体验近视的痛苦和不便,半结构情境下探索“主位诉求”;面向“主位”发放调查问卷、开展访谈,建立视力健康管理手册,全面掌握“主位诉求”;基于家长、学校、学生三方所需,递进服务策略,采用微信、微视频主题、专栏反复推送,完成线上、线下健康全面覆盖。“关爱青少年视觉健康”公益项目切实贴合“主位”需求,受到幼儿园、中小学家长、学校、学生三方的一致欢迎,也让参加志愿服务的医护人员不断获得理论和实践的锻炼,从而长期保持志愿服务热情。该项目被评为2016年江苏省公益项目大赛优秀奖、2017年度市政府颁发的为民办实事金点子奖、常州市第四批窗口行业十佳服务品牌。

“主位诉求”模型在“关爱青少年视觉健康”公益项目方面的成功应用,为其他公益项目的开展提供实践依据。2016年,本院积极响应省卫计委《全民自救互救素养提升工程实施意见》,开展的“全民科普急救知识”公益项目,在线下+线上成功实践“新媒体+健康教育”协同创新模式,原创《果冻奇缘》成为国内首部“海姆立克急救法”舞台剧。在“新媒体+健康教育”协同创新模式基础上,进一步建立“1+1+1=C”公式(C=Culture,文化),依托一部公益微电影、一套科普宣教片、一系列微信专栏,挖掘公益文化价值,彰显文化自信。以医院专科专病建设发展为蓝本,拍摄、剪辑公益微电影《心灵的春天》;以患者所需为方向,协同临床科室制作《胰岛素正确使用》《耳保健操》《手卫生》等科普微视频;以科室业务特色为根本,孵化产生糖人街、暖亮视界、微肝行、萌宝卫士等微信专栏。根据受众和规模的不同,视频播放和医师亲身授课方式也随之调整,但凡能通过播放科普视频达到与医务人员在场宣讲同等效果尽量选择视频播放,降低公益活动中医务人员人力资源输出,减少临床科室为实现公益活动而特地“调班、调休”以及影响临床正常工作的现象,从而保证医务人员参加志愿服务的持续原动力。总之,“新媒体与健康教育协同发展模式”重视受众真实需求,将线上线下资源有效整合,从而实现志愿者自我价值,在一定程度上解决医院志愿服务暴露的常见问题。

图1 基于“主位诉求”模型的新媒体与健康教育协同发展模式

3 结 论

新媒体与健康教育协同发展模式是在新媒体快速发展的当下基于“主位诉求”模型的理论延伸和实践拓展,实现理论与实践的互惠发展。事实证明,“主位诉求”模式适用于医院志愿服务,尤其适用于医疗公益项目的运行。该模型从具体的研究对象着手,从本质上,实现受益对象的“求”与志愿者的“供”的有效对接,将志愿服务内容在受益对象身上被感知、被体验,同时提升志愿服务平台凝聚、服务,引导医务人员的实效性,吸引医务人员从“线上”虚拟空间回归“线下”真实世界,增加广大医务人员对公益项目的信任感和归属感。