反刍性沉思在宫颈癌术后化疗患者创伤后成长与家庭关怀度间的中介作用

马晶晶,朱丽娜,郑雅宁,刘丽丽,张亚楠,王大玉

(南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)

宫颈癌已成为我国女性生殖系统的第一大恶性肿瘤,其新发病例和死亡病例约占世界病例总数的1/3[1]。由于发病部位特殊,加之手术创伤和化疗所致的毒副作用,宫颈癌术后化疗患者常承受着极大的心理压力[2]。研究发现[3],宫颈癌术后化疗患者虽存在负性情绪障碍,但也存在创伤后成长。创伤后成长是个体在与具有创伤性的事件抗争后所体验到的正性的、重要的心理变化机制,是个体人生观和价值观的提升[4]。宫颈癌术后化疗带来的副作用、癌因性疲乏等因素,易致患者对家人的依赖感增强,家庭支持作为社会支持的重要组成部分,是提高其生活质量的重要源泉[5]。研究表明[6-7],反刍性沉思对患者创伤后成长有促进作用。社会支持是患者应对疾病时最有潜力的资源,其对癌症患者创伤后成长的预测作用有较高的一致性[6,8]。目前,有关宫颈癌术后化疗患者反刍性沉思对家庭关怀度及创伤后成长影响的研究较少。本研究以宫颈癌术后化疗患者为研究对象,探究反刍性沉思在其创伤后成长和家庭关怀度间的中介作用,为临床护理从家庭关怀度和反刍性沉思两个角度制订提高患者创伤后成长水平的措施提供依据。现将方法和结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法,选择2016年7月至2018年4月在本院妇科就诊的宫颈癌术后化疗患者110例。纳入标准:①确诊为宫颈癌并行宫颈癌根治术者;②术后接受正规化疗;③年龄≥18周岁;④有基本的阅读理解能力;⑤同意参加本研究者。排除标准:①合并其他恶性肿瘤或伴有严重躯体疾病者;②术前已接受化疗或放疗者;③近期家庭遭遇创伤性事件者。本研究采用Gpower 3.1计算样本量,α=0.05;考虑到样本流失并同时参阅相关文献,最终纳入患者为110例。研究已通过研究所在医院伦理委员会同意。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料问卷 问卷自行设计,内容包括患者年龄、文化程度、婚姻状况、家庭类型等。

1.2.2 创伤后成长评定量表(posttraumatic growth inventory,PTGI)创伤后成长评定量表(posttraumatic growth inventory,PTGI)PTGI由 TEDESCHI等[9]于 1996年构建,中文版由汪际等[10]在 2011年译制,用于评估个体经历创伤后产生正性心理变化的程度。量表由5个维度共21个条目组成,即欣赏生活(3个条目)、个人力量(4个条目)、新的可能性(5个条目)、人际关系(7个条目)和精神改变(2个条目)。条目采用Likert6级评分法,0分表示“从未”,5 分表示“最大”,总分 0~105 分,得分越高提示PTG越理想。量表的Cronbach′s α系数为0.90。

1.2.3 家庭关怀度指数量表 该量表[11]用于评估患者的家庭功能状况,包括适应度、合作度、成长度、情感度和亲密度5个因子。采用3分制评分法,即“几乎很少”为0分,“有时这样”为1分,“经常这样”为2分。总分0~10分,得分越高提示家庭功能越好,其中,0~3分提示家庭功能严重障碍,4~6分提示家庭功能中度障碍,7~10分则提示家庭关怀度好。该量表的Cronbach’s α系数为0.857。

1.2.4 事件相关反刍性沉思问卷(event related rumination inventory,ERRI)该问卷由董超群等[12]译制而来,包括侵入性和目的性反刍性沉思2个维度共20个条目组成。采用Likert4级评分法,0分为“从来没有这种想法”、3分为“经常发生这种想法”,总分0~60分,得分越高说明个体的认知加工水平越高。该量表两维度的Cronbach’s α系数分别为0.93和0.85。

1.3 调查方法

问卷由统一培训的研究者进行调查,调查前向调查对象说明调查的目的和方法。问卷当场发放和回收,对有漏项和有歧义的条目进行检查和补充。本研究共发放问卷115份,剔除无效问卷5份,有效回收问卷110份,有效回收率为95.65%。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS18.0进行统计学分析。计量资料采用均数±标准差表示;计数资料采用频数和百分率等表示;家庭关怀度、反刍性沉思和创伤后成长间的关系采用Spearman相关分析,采用Amos17.0软件进行路径分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 宫颈癌术后化疗患者一般资料

本研究共纳入患者110例,年龄28~59岁,平均(43.41±5.51)岁。文化程度:小学及文盲35例,初中或中专30例,大专及以上45例。婚姻状态:已婚102例,未婚8例。家庭结构:核心家庭32例,主干家庭69例,联合家庭9例。

2.2 宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度评分

本组患者家庭关怀度的总分为(8.22±1.45)分,各维度得分分别为:亲密度(1.73±0.38)分、情感度(1.69±0.27)分、成长度(1.52±0.45)分、适应度(1.41±0.34)分和合作度(1.31±0.44)分。家庭关怀度良好者78例(70.91%),中度障碍者27例(24.55%),重度障碍者5例(4.55%)。

2.3 宫颈癌术后化疗患者PTGI和ERRI评分

宫颈癌术后化疗患者PTGI和ERRI评分情况见表1。从表1可见,宫颈癌术后化疗患者PTGI总分为(57.87±10.27)分,ERRI总分为(25.61±10.11)分。

2.4 宫颈癌术后化疗患者创伤后成长与家庭关怀度、反刍性沉思的相关性分析

正态性检验显示,宫颈癌术后化疗患者创伤后成长及反刍性沉思的个别得分不符合正态分布,所以,采用Spearman相关分析各变量之间的相关性。宫颈癌术后化疗患者创伤后成长与家庭关怀度、反刍性沉思的相关性分析见表2。从表2可见,家庭关怀度总分、目的性反刍性沉思与创伤后成长均呈正相关(P<0.05)。

表1 宫颈癌术后化疗患者PTGI和ERRI评分情况(n=110;分,±s)

表1 宫颈癌术后化疗患者PTGI和ERRI评分情况(n=110;分,±s)

注:*为创伤后成长评定量表(posttraumatic growth inventory,PTGI),** 为事件相关反刍性沉思问卷(event related rumination inventory,ERRI)

项目PTGI*欣赏生活个人力量新的可能性人际关系精神改变ERRI**侵入性反刍性沉思目的性反刍性沉思得分57.87±10.27 9.12±0.93 11.28±1.88 13.05±2.05 21.84±3.23 5.24±2.02 25.61±10.11 13.30±8.35 12.79±6.45条目均分2.76±0.49 3.04±0.31 2.82±0.47 2.61±0.41 3.12±0.46 2.52±1.01 1.82±0.51 1.35±0.82 1.24±0.63

表2 宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度、反刍性沉思和创伤后成长的相关性(n=110,r)

2.5 宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度、反刍性沉思和创伤后成长的路径分析

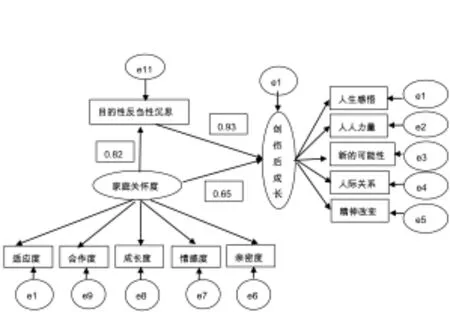

以家庭关怀度为自变量,目的性反刍性沉思为中介变量,创伤后成长为应变量,建立假设模型。在运算过程中,对假设模型进行修正,最后模型的拟合数据显示,拟合优度检验为1.122、拟合优度指数为0.951、基准化适合度指标为0.980、相对适合度指标为0.931、增量适合度指标为0.941、近似误差均方根为0.03、比较适合度指标为0.955。一般来说,拟合优度检验越接近1,表示模型拟合越好;拟合优度指数、基准化适合度指标、相对适合度指标、增量适合度指标值大于0.90;渐进残差均方和平方根小于0.08表示拟合合理[13]。上述拟合指数显示假设模型的拟合度较好,说明修正后的假设模型成立,最终得到宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度、反刍性沉思和创伤后成长的关系模型。宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度、反刍性沉思和创伤后成长的路径分析图见图1。反刍性沉思的间接效应为家庭关怀度对目的性反刍性沉思直接效应的路径系数与目的性反刍性沉思对宫颈癌术后化疗患者创伤后成长直接效应的路径系数的乘积[13]。从图1可见,家庭关怀度对宫颈癌术后化疗患者的创伤后成长有直接预测作用(r=0.65,P<0.05),家庭关怀度对目的性反刍性沉思有直接预测作用(r=0.82,P<0.05),并通过目的性反刍性沉思的中介作用间接影响创伤后成长,其间接效应为0.76(0.82×0.93),中介效应占总效应的53.90%[总效应1.41=0.65+0.76],表明目的性反刍性沉思在家庭关怀度对创伤后成长中起部分中介作用。

图1 患者家庭关怀度、反刍性沉思与创伤后成长的路径分析图

3 讨论

3.1 宫颈癌术后化疗患者创伤后成长、家庭关怀度和反刍性沉思现状

宫颈癌术后化疗虽是一种创伤经历,但患者依然存在创伤后成长[3]。研究显示[14],创伤后成长可消除部分与癌症有关的不良因素,使患者乐观面对疾病并接受治疗。本组患者创伤后成长总分及各维度得分处于中等水平,结果与彭青等[3]的研究结果相近,说明患者在经历疾病导致身体完整性缺失和化疗副作用的过程中,能产生创伤后成长,但其水平还有待提升。提示临床护理人员在关注该类患者心理健康问题时,不能忽略患者在抗击癌症过程中这一内在的、积极的心理资源的评估和挖掘。本组患者家庭关怀度得分为(8.22±1.45)分,提示患者家庭功能良好,可能与该组患者主要以已婚为主(92.73%)、主干和核心家庭占大多数有关(91.82%)。分析家庭关怀度各维度发现,合作度得分最低,可能是人们通常将宫颈癌发病与不洁性行为联系在一起,导致部分患者家属对宫颈癌的传染途径和治疗知识缺乏,故家属不能与其正确面对并共同作出决定。

此外,本组患者反刍性沉思得分显著低于乳腺癌患者[6,15],但与血液透析患者的分值接近[7];目的性反刍性沉思的得分低于侵入性反刍性沉思,提示宫颈癌术后化疗患者虽能产生积极的认知评价,但因疾病对生育和性功能等方面的影响,其仍存在消极的、非适应性的认知。因不同的反刍性沉思类型直接影响个体创伤后的心理调适[16],故在护理中不仅应评估宫颈癌术后化疗患者的反刍性沉思水平,还要识别并深入分析反刍性沉思的内容,以促进侵入性反刍性沉思向目的性反刍性沉思的转化,进而改变患者的认知状况。

3.2 家庭关怀度对宫颈癌术后化疗患者创伤后成长具有正效应的作用

家是人类生活作息最基本和最重要的场所,家庭成员的关怀和价值观可直接影响患者的健康状况、疾病预后,甚至整个家庭功能的运行。宫颈癌是女性生殖系统第一大恶性肿瘤,其对患者本人和家庭的影响都不可小觑。本研究显示,家庭关怀度对宫颈癌术后化疗患者的创伤后成长具有正效应的作用,可见家庭关怀度对促进患者创伤后成长的成长尤其重要。原因可能是家庭成员的关怀激发了患者的潜能、拓展了认知范围、重建了与宫颈癌术后化疗更为契合的认知图式,有利于其主动形成积极的认知加工方式,进而促进创伤后成长的发生发展。因此,护理工作可延伸到关注宫颈癌术后化疗患者的家庭资源方面,以营造适宜患者认知加工的家庭环境,如:可通过与患者家属交流等方式关注和评估宫颈癌术后化疗患者的家庭关怀度水平,对于家庭关怀度不理想的患者,可尝试从家庭功能[3,15]和家庭成员(尤其是配偶)[17-19]方面来构筑和优化家庭关怀度,以促进其创伤后成长的形成。

3.3 反刍性沉思在家庭关怀度和创伤后成长间的中介作用

反刍性沉思是指经历创伤性或危机性事件后,促使个体认识加工的重要指标和核心过程[16]。本研究显示,目的性反刍性沉思不仅对创伤后成长有直接正效应,还在家庭关怀度和创伤后成长中起中介作用。即理想的家庭关怀度通过有目的的反刍性沉思,能促进宫颈癌术后化疗患者认知图式的重构和适应,从而促进创伤后成长的发生和发展。此外,家庭关怀度对创伤后成长的直接效应(0.65),其效应值小于家庭关怀度通过目的性反刍性沉思对创伤后成长的间接效应(0.76),说明目的性反刍性沉思是家庭关怀度影响创伤后成长的重要变量,这与李红[6]、刘小兰等[7]认为,目的性反刍性沉思是社会支持与创伤后成长间的重要环节的研究结果一致。因此,当护理人员拟通过家庭关怀度提高宫颈癌术后化疗患者创伤后成长时,不能忽视作为创伤后认知加工的核心过程—目的性反刍性沉思对创伤后成长所产生的影响,同时可纵向关注患者化疗不同阶段目的性反刍性沉思的变化特征及其对创伤后成长的作用规律等[16]。

3.4 本研究的局限性

本研究为横断面设计,且单中心调查,今后将进一步进行多中心的研究;采取便利抽样法,故研究结果对说明宫颈癌术后化疗患者复杂的心理变化尚存在局限性,以后将采用质性与量性相结合的方法进行完善;本研究未涉及疾病不确定感、希望等变量对该类患者创伤后成长的影响,有待在未来的研究中再求证。

4 结论

本结果表明,宫颈癌术后化疗患者家庭关怀度和目的性反刍性沉思对其创伤后成长存在相关性;并且目的性反刍性沉思在患者家庭关怀度和创伤后成长之间存在中介作用。在对宫颈癌术后化疗患者创伤后成长水平进行干预时,可通过增强患者家庭关怀度及引导患者进行积极的疾病后沉思,提高其创伤后成长水平。