结晶图史的艺术史(下)[1]

[美]詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins), [美]蒋奇谷(Jiang Qigu)译

从晶体现实主义到晶体立体主义

我想建议,水晶绘图是新古典主义变法的标志,而且可以说成为随后几十年发展起来的惯例。在阿贝之后,水晶绘图路子日益狭窄,并最终在一种称为斜射投影(clinographic projection)的平行投影形式中固定下来,这至今仍是标准的具象策略[2]。正如所有的投影法,斜射绘图与透视有着微弱的但缠绵的密切关系,这使它们在开始描绘更复杂的晶体时就具有吸引力。一些19世纪最有影响力的结晶绘图员与慕尼黑现实主义艺术家,如奥古斯塔·博罗梅斯(Augusta Bromeis,1813—1881)、阿道夫·门采尔(Adolph von Menzel, 1815—1905)是同胞和同代人。他们中最后的人在纯描述兴趣已经消失很久以后还继续工作;他们还是那些活跃至20世纪的浪漫主义和颓废艺术家如阿道夫·霍尔兹(Adolph Holzel,1853—1934)、冯·斯塔克(von Stuck,1863—1928)、安东尼·萨托罗(Antonie Sartorio,1885—1988)

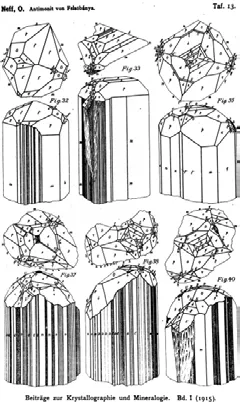

这个时期目击了难于再现的高峰。最伟大的现实主义晶体绘图家维克多·高德施密特(V i c t o r Goldschmidt,1888—1947,德国矿物学家,地球和晶体化学创始人之一。译者注)的大部分生命是为一部巨著《结晶形式图集》(Atlas der Krystallformen)而工作,这部书精确地记录了实际标本所有的外部形式,也就是说记录了被阿贝省略的在晶体变化无常“习惯”下的形式[3]。高德施密特的最成功的画作是在第一次世界大战之前完成的,当时保守的描述性自然主义在德国的大学内仍然强劲。1914年至1918年之间出版的《结晶形式图集》是一个经得起细看的精密奇迹。几张描绘从罗马尼亚西北部亚巴斯普列镇挖掘的矿石的剖析图是无与伦比的微妙物理测量:每个剖面的各个角度都被记录下来了(图1)。在科学插图的领域内,这是描述性的经验主义缩影,而经验主义在19世纪的学院现实主义、艺术批评、生物和自然历史之中同样处于顶峰状态[4]。

从某种意义上说,斜射投影颠覆了观众理解三维晶体的能力,因为它不知不觉地变平和变形[5]。路德维希·伯梅斯特(Ludwig Burmester)的不同品种晶体的平行投影和图1看上去似乎是透视图,也就是说,它们可能看起来就像我们观察到的一样,是实在的有大小的物体,但事实上却是意想不到地被压缩过了,并需要在我们的脑子里进行“扩大”以符合我们的透视习惯。这里,艺术史的定位将由于需要很长的技术解释而缓慢下来,如果我们用习惯性方式看西方图片的话,斜射投影将不能被理解:那就是,它们是构造出来的,所以我们必须学会观看。在人文学科里有一个普遍的假设,或多或少符合透视的图像就是容易被理解的图像。开始于1920年的一系列著名的人种志实验(ethnographic experiment)似乎证实了这种观点,在许多与西方绘画没有任何接触的文明里,已经广泛地理解透视,哪怕只是透视的雏形,它们在实际上与观念完全吻合,即图像的初步描述不需要专门的引导[6]。

图1 维克多·高德施密特(Victor Goldschmidt):采集自罗马尼亚菲索班尼亚的锑,1915年绘制

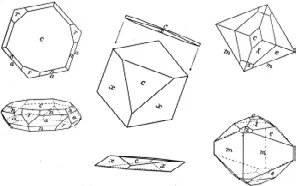

图2 塞缪尔·刘易斯·彭菲尔德(Samuel Lewis Penfield):斜射投影和刚玉,赤铁矿和板钛矿的平面图,1905年绘制

斜射投影法手册不仅将此法作为一种绘图技术,而且是一种观察方法,晶体绘图者必须逐渐适应其特定的惯例[7](图2)。在斜射投影中,有多么容易猜出晶体左下角的形状是否是对应于显示在它上方的俯视图?在中央偏下的晶体更加难懂:刚才上面提到的俯视图和侧视图,表明它是非常薄的,并有两个三角形面(标记为C)一个在另一个之上,方向相反,是一个非常令人困惑的物体。欣赏斜射投影图是一门艺术:我认为只有专家可以看着右下方的晶体,然后在右上角绘制图案。如果用一个正式的艺术史方法论来阐述这一案例时,将不得不在这个问题上停留很长时间,用来培育看这些图像所需要的一定数量的“视觉素养”。这将是一个不同寻常的技术序言,是一个对艺术史来说“不恰当”的技术描述。

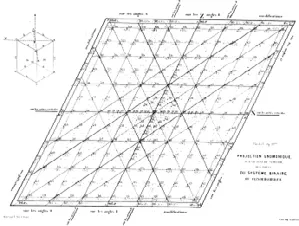

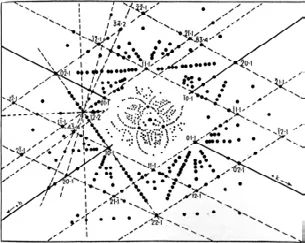

斜射投影图像的意外压缩与19世纪发展起来的另外几个投影法是有关系的。尤其是日晷投影(gnomonic projection)和立体投影(stereographic projection),使得投射切面趋于平坦以及出现不完整的虚构空间,这些情况直到大约40年后才出现在美术里。日晷投影是布拉维在1849年理工学院杂志(Journal de l’Ecole Polytechnique)发表的《晶体研究》(Études Cristallographique)中被公诸于世的,早于不完整虚构空间在绘画中盛行约几十年,因为后者的开始仅可追溯至1880年。布拉维的日晷投影是从制图学里借来的,因为制图学允许他用直线表达晶面的方向。日晷投影也正好符合布拉维的目的,将整个晶体平展成线的网络(图3)。这样晶面的无数方向成了一个有序的网格,而不会是斜射投影绘图可能带来的混乱。某些晶体更容易沿着某些组合面裂开,但这也很容易视觉化,只要注意对角线在不同交叉点上如何汇聚即可。这张图是一个概括的概括,因为它总结了所有类型的晶体;斜射投影通常是单一种类的晶体的理想形式,而这张图含有所有类别的理想晶体。因此,它的复杂性以及非常模糊的对角线表示着不寻常的晶体解剖面。从一个矿物学家的角度来看,用日晷投影测量晶体的特性是一件容易的事情,但是从感性角度来看,甚至很难获得的晶体原始标本的模样[8]。所以日晷投影因为空间相干性而放弃了量化信息。

第二个也是更重要的新方法——立体投影,也取自于制图学;它最早出现在1878年的《杂志》(Zeitschrift)里[9]。立体投影不像日晷投影会彻底压扁三维空间,而通常可以得到晶体粗略的三维外观[10](图4)。但还是必须学会如何观看这种图像的特别的本领;图4里,立体投影抓住了它周围的四个晶体的特性,还有作者复制在另一个插图里的一些更边远的形状[11]。立体投影的非正式解释可能是这样的:想象一下,在晶体内放一盏灯并在晶体的每一个面的中间画上一个黑点,然后将一张纸放在晶体上方,纸上的投影点将是立体投影所得到的图像。事实证明,这些点是由圆弧连接,而不是斜射投影的直线。因此,投影就像是地球上半部分的地图,简单晶体的大约外观可以从中推断,正如我们可以想象从几个标准地图投影而形成的格陵兰造型夸张的形状。在斜射投影的情况下,解释本身成为观看的教育,这些都不是“自然”的图像,学着用这种自然主义观看则需要一些耐心。

图3 弗朗索瓦·欧内斯特·马拉德(Frarncois Ernest Mallard):“二进制或同形状”的日晷投影, 1879年绘制

这两个投影法在晶体学里已经成为标准:日晷投影是用来帮助分析劳厄照片(Laue photographs),也就是X射线衍射板(x-ray diffraction plates);立体投影则在形态学和对称法则的教科书中使用。劳厄发现照片的时刻是历史上众多吸引人的巧合之一;毕加索创作的开天辟地立体主义作品《马朱莉》(Ma Jolie)和《爱好者》(Aficionado)与劳厄发现有暧昧空间的照片是同一年。制作图像的两种方法共享了一些具象的方法,大致可以认为当他们第一次运用的时候,他们已经理解了这种方式。最初,双方作品平均呈现支离破碎的或有纹理的平面外观,但经过观看的练习与熟悉,困惑逐渐让位给一组或多或少连贯的空间。模式仍是具象的,但现实主义让步于纯形状的分裂。图4中的晶体是平面的,同时是浮雕式的;用立体派术语来说,它的“面”被挤压或破裂,但在晶体学词典里,“面”则是投影。(在技术上,立体投影线之间的空间不对应于晶体的面,所以“面”一词是立体投影和立体派绘画的隐喻)在这两种情况下,具象的三维错觉朝着一个缩写的符号发展,没有辜负我们对自然最普遍的期望[12]。

这里有许多的原因说明为什么寻求两者平行可能是误导:虽然有最初的相似性,对图像细节的感受上差异还是很大;在晶体绘图家和画家之间没有一个对等的连接;显而易见,立体主义不足以被解释,或明确,不应该因为它与同时代的另一种实践有共同之处,况且那个实践本身也需要解释[13]。但这并不意味着晶体图像学不是导致立体主义的广泛空间实验文化背景的一个部分,立体派形成的整个过程可能需要将晶体图像考虑进去。18世纪末,当新的透视投影实验进入非自然的复杂阶段,立体主义和立体投影有着这一时期的共同经历。从1750年以来,在涉及透视奥秘的领域里,多视点的消除和消失线的广泛化破坏,否定了“框式空间”(box space)的透视,可以这么认为,经过严峻考验后更为激进的晶体投影法出现了。它如此严重地中断了自然空间的存在,它很可能是允许画家们向前迈进而较少通过激进创新的原因之一[14]。

一个更全面的分析无疑会发现其他的相关性。一旦这种更广泛解释的大门被打开就很难再关上。我在讲述立体派时并不援引晶体图像学,我也不用晶体图像学的概念来帮助理解立体主义的图片,但我也不否认,我的对传统的感觉受到了影响。从前,我认为立体派是社会中复杂艺术观念的一部分;它不包括科学插图,除非作为一个模糊的附属。现在,晶体图与立体派作品之间的关系变得如此的具体,使得我在看立体派图片时会产生共鸣。我有时会转向晶体图像学的某些更精确的空间操作,就像晶体那样的透明,把我从对绘画的松散的思考中解脱了出来。

结晶图像艺术史的概念

除了我已经提到的那些,这里还有许多危险。我特别担心,这暗示了艺术史可以从一些不明确的时代精神里解救出来,或者说,更具包容性的解释是否只振兴艺术史而不是对其的草率、腐蚀或者误导。我已经冒险进行实验,以展示“无表现力”的图像怎么能看上去充满表现力并且具有艺术史意义。将晶体图像和绘画放一起思考产生一个奇怪的感觉:一种滑动,仿佛有滑离和结束绘画的危险——但没有丝毫地减少分析的难度,或历史的层次——仅去看质地“枯燥”的图表,而不是“丰富”的画作。奇怪的是:我想说,从我们熟悉的和有价值的如毕加索的立体主义转换到既陌生又吃力不讨好如劳厄的立体照片,几乎是天衣无缝的。这看起来好像我们选择的对象是可以随时更换的。

图4 卡尔·厄本(Carl Urba):脆银矿石图:立体投影(中间)和4个结晶典型的形状,1880年绘制

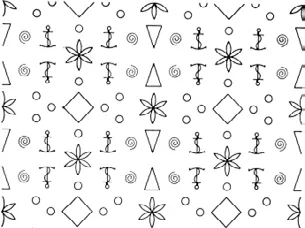

上·图5 彼得·盖伊(Peter Gay):空间群 p2mm(pmm)基础上的图案,1972年绘制

下·图6 拉尔夫·威科夫(Ralph Wyckoff):劳厄照片和白云石球心投影的组合,1924年绘制

所以,晶体图像史的作用可能会比仅是将19世纪和20世纪的艺术史丰富了一些多得多:它足够细致入微,而且它有足够满足表现力的内容,可以成为与过去几个世纪艺术史相交替的图像历史。我们知道的绘画史上的主张和运动也可以用来表述晶体图像史,从而使晶体图像学(仅是一个例子,因为还有其他例子)有助于表达更广大的文化和具有我们所需要的正式的美术意义。“偏差”、“补充”和“漏洞”等词汇在如此的一个历史之中只会确认它的独立性和它潜在的主张和历程的全部性质。有了空间,就可能写一整本基于晶体图像或地图制图学,或显微图像,或邮票,或液压设备图片的文艺复兴时期之后的艺术史教科书。这样的项目并非完全是任意的:不仅因为它可以作为一个示范性的论坛来辩论我们对绘画作为艺术的最高殿堂的持续不断的感情,而且,我认为还因为它可以表达全范围的,囊括我们全部的与美术图像相关的想法。“无表现力”的图像不仅充满表现力,而且它们完全可以与艺术的重要性进行比较;如此图像的历史,可设想为艺术史,能有效地就我们认为的视觉领域进行质问。艺术史在扩展,从它的中心向那些奇怪的几乎不能被称为图像的边缘进军;而我们可能也要从“外部”开始,并通过回顾讲述我们的故事。

一旦开始,晶体图取代绘画是毫不费力的。除了现代主义,晶体图还有它的后现代主义;它提供简写历史的引证以及不拘一格和异想天开的实验。从彼得·盖伊(Peter Gay,1923—2015)的《结晶状态》(The Crystalline State)一书中一幅名为《在空间群p2mm(PMM)基础之上的图案》的图表就是一个典型的实例(图5)。对称类型的俏皮的象征性标志在现代晶体图像里不断地重现,并与“网格”、几何抽象、符号化的图式以及极限主义风格的现代艺术相提并论。一般来说,近期的晶体图像学文本比它们的现代主义前辈更加松散而不拘一格,更容易沉迷于方法和例子拼凑。在本世纪初,拉尔夫·维可夫(Ralph Wyckoff,1897—1994,美国科学家,X光具体图像学创始人。译者注)的《晶体的结构》(Structure of Crystals)一书中有视觉上精致复杂,几乎是超现实主义的插图(1924年出版;图6)。虽说这是白云石立体投影和日晷投影的拼贴,但空间处理和构图上,它类似于超现实主义画家如唐基(Yves Tanguy)和马塔(Robeto Matta)的“内风景”作品,线条也是得益于立体主义和未来主义的“力量之线”,而且像后现代拼贴画那样汇集了不同的艺术家,如劳森伯格和他之后的一些艺术家的表象系统。但是,我们是否需要劳森伯格、唐基、或者马塔来帮助我们读懂这样的多层次形象?是什么阻止了我们将劳森伯格、唐基和马塔的作品更换成这些图像,不仅在我们的教科书里,而且在我们的博物馆里。

对于这些问题我们无能为力回答,因为我们无法做到不被那些哪怕是脆弱的艺术等级价值观念所吸引,摆脱对心爱作品的感情,或者出于艺术品市场的考虑,这促使我认真对待它们。它们就是我们想要的艺术的意识状态的标志:一方面,我们不拥有一个“艺术”或“图片”的概念能禁止这种显然是无政府主义的替代品;另一方面,我们继续在抵制它。

有没有可能写作(或阅读)像艺术史再现的晶体图像史?是否应该有一本《詹森晶体图学历史》(Janson's History of Crystallography)?[这是相对美国权威艺术史教科书《詹森艺术史》(Janson's Art History)而言。译者注]这是一个古怪的或可笑的想法,即使它可能有某种严肃性,对于已经持续了一段时间的在其他场合的设想,这是唯一合乎逻辑的结论。艺术史早就熟谙“低俗”艺术的魅力,文化研究领域提供了充足的证据表明“低俗”的艺术可以与传统的“高档”艺术一样丰富多彩。至少从狄尔泰(Wilhelm Dilthey,1833—1911)对解释和理解的沉思开始,人们试图将“硬的”科学和“软的”人文学进行混合。文学理论家在讨论话语的含糊性和解释性叙事的“相互污染”,而哲学家如德里达曾写过这样杂交的例子。科学史上也有类似的运动,比如米歇尔·塞尔(Michel Serres,1930—)试图将文学作为严厉的科学的源头,努力打破类似的障碍[15]。在科学哲学里,这样的批评已经全力以赴展开展辩论——逻辑[16],社会[17],多元[18],甚至神话[19]。在一个更广泛的范围里,关于原则的辩论不断地回到原则本身可能被替换的可能性中去,不是根据些劣质或偶然收集的国际文献,而是按照传统经典的选本,它们本身就是一种原则,履行着被认为原则应该具有的意识形态和学科的角色。

在某种意义上,这些平行唤起的艺术史将更加孤立,比起其他的一些学科,它更加离不开其经典原则。这是事实,在商业的教科书(指书店和网上可以购买到的主流艺术史教科书。译者注)里(相对于实验艺术史文本)继续推动许多同样顺序的艺术品[20]。在当前艺术教学中的一个核心问题就是要给还没有在经典原则里建立地位的艺术家和文化腾出空间。但是,如果我们与其停止对原则作调整,是否还不如丢弃它呢?如果一般的艺术,作为一个类别,可以完全被省略,取而代之的替代品是否将不仅无关痛痒而且是彻底的无形?万一它原封不动地保持我们所有的偏爱的解释方法的理论,形式主义?万一它超出我们认为的艺术历史从而可以吸收任何对象?万一它成为了艺术史?

注释

[1] 本文为[美]詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)著, [美]蒋奇谷译《图像的领域》(The Domain of Images)第二章, 江苏凤凰美术出版社2018年4月第1版

[2] 球心图投影(clinographic projection)被具有影响力的《晶体学和矿物学》杂志(Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie)的编辑于1877年作为选题,两年后弗朗索瓦·欧内斯特·马拉德(Francois Ernest Mallard)发表了文章。到1880年,它被普遍接受;特别要参阅马拉德《几何物理晶体》(Cristallographie geometrique et physique),共3卷。巴黎: 唐奴德出版社(Paris:Dunod),1879年,第1卷,第5章:《图像表示系统》(Systèmes de Representations Graphiques)。关于最早的地球图投影的描述包含发明到投影成功的这些年;参阅卡尔·弗里德里希·瑙曼(Carl Friedrich Naumann)《纯粹与应用结晶学的教科书》(Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallographie),莱比锡:布罗克豪斯(F.A.Brockhaus)出版社,1829年至1830年,第3卷。主要是由保罗·格罗斯(Paul Groth)将其标准化;《晶体物理中的重要物质的结晶》(Physikalische Krystallographie und Einleitung in die krystallographische Kenntnis der wichtigeren Substanzen),莱比锡: 恩格尔曼(W. Engelmann)出版社,1876年,由《晶体学和矿物学》杂志第二年正式采用。赫尔曼·叶驰(Hermann Yertsch,)《晶体的外表,晶体学研究》(Trachten der Kristalle, Forschungen zur Kristallkunde)中一个有趣的替代图形,第1卷。柏林:格布德·波恩塔杰(Gebrüder Borntraeger)出版社,1926年,第146页。

[3]高德施密特(Goldschmidt):《结晶形式图集》(Atlas der Krystallformen),海德堡:卡尔·温特斯大学书店出版(Heidelberg: Carl Winters Universit tsbuchhandlung),1918年。

[4]进一步参阅高德施密特,查尔斯·帕拉克(Charles Palache),马丁·皮考克(Martin Peacock)的插图“Uever Calaverit”;高德施密特:《矿物学,地质学和古生物的新年鉴》,卷63,系列A,(Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palontologie 63, Abteilung A)1932年,第1—58页,,海德堡:卡尔·温特斯大学书店出版,1926—1934年。高德施密特,《关于水晶绘图》,同上;埃德加·惠里(Edgar T. Wherry),查尔斯·帕拉克等《高德施密特双圈法》(The Goldschmidt Two-circle Method),刊载于《美国矿物学家》(American Mineralogist),第5期,第192页。

[5]关于球心图投影教程,参阅爱德华·索尔兹伯里·达纳(Edward Salisbury Dana),《矿物学教程文本,以及结晶学及物理矿物学扩版论文》(A Text-Book of Mineralogy, With an Extended Treatise on Crystallography and Physical Mineralogy,third edition),第3版,附录B,第421—430页,纽约:约翰·维利父子(John Wiley and Sons)出版社,1880年(1877年初版);图顿(A.E.H.Tutton)《晶体和实际晶体测量》(Crystallography and Practical Crystal Measurement),伦敦:麦克米兰和公司(MacMillan and Company)出版,1911年,第382—417页;参阅维克多·高德施密特(Victor Goldschmidt)《关于水晶绘图》(ber Kristallzeichnen),《晶体学杂志》(Zeitschrift für Kristallographie),第19期,1891年;惠里(Wherry)和帕拉克(Palache),等人的《高德施密特双圈法》(The Goldschmidt Two-circle Method),同上;参阅罗伯特·鲁林·帕克(Robert Luling Parker)《晶体平面图》(Kristallzeichnen),柏林:格布德波恩塔杰(Gebrüder Borntraeger)出版社;玛格丽特·利克斯(Margaret Reeks),《水晶绘图的提示》(Hints for Crystal Drawing),伦敦,纽约,孟买,加尔各答:朗曼,格林公司(Longmans, Green, and Company)出版,1908年。

[6]最近塞缪尔·埃杰顿(Samuel Edgerton)评论了这个文献,参阅《乔托的几何遗产:艺术与科学革命的前夕》(The Heritage of Giotto’s Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution),伊萨卡,纽约:康奈尔大学出版社,1991年。

[7]参阅塞缪尔·刘易斯·彭菲尔德(Samuel Lewis Penfield):《论晶体绘画》(On Crystal Drawing),刊载于《美国科学杂志》(American Journal of Science),卷9,第169期,第4系列,1905年,第39—75页;彭菲尔德(Penfield)《论立体投影和日晷投影的晶体的绘图》(On the Drawing of Crystals from Stereographic and Gnomonic Projections)同上。卷21,第171期,1906年,第206—215页。

[8]在每个交叉点上标有它的三位数的米勒检索,检查在左上方显示的相关轴,然后读出针对该架构方位的该指数的各个平面,所以图片可以被“译码”(恢复到它的三维形状)。这又是格德施米特最精致的球心切面投影;参阅他的对开本《晶体投影图像》(Krystallographische Projectionsbilder),柏林: 施普林格(J. Springer)出版社,1887年。

[9]参阅赫尔曼(Hermann)《晶体绘图,基于所述立体投影》(Das Kristallzeichnen, auf Gründlage der stereographischen Projektion),维也纳: 施普林格出版社,1935年,和赫尔曼《确定指数的立体图投射面》(Tertsch,“Zur Indizesbestimmung stereographisch projizierter Kristallflachen)《晶体学杂志》(Zeitschrift für Kristallographie),99期,1938年,第61—66页。立体投影也可以“开发”或展开;参阅贝伦德·乔治·埃舍尔(Berend George Escher)《一般矿物学和结晶学》(Algemene Mineralogie en Kristallografie)霍恩根(Gorinchem):奴杜因·安·左恩,(J. Noorduyn an Zoon)出版社,1950年,第66、67页,第108页。

[10]参阅卡尔·厄本(Carl Urba)《矿物学笔记》(Mineralogische Notizen),《晶体学和矿物学杂志》(Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie),第5期,1880、1981年,第417—435页,特别是第418—425页和435页。

[11]晶体学专家在这个时候开始发展可视化不是偶然的。参阅马休·马兹多夫(J. Martius Matzdorff)《晶体与立体的代表性元素》(Die Elemente der Krystallographie mit stereoskopischer Darstellung),布伦瑞克:弗里德里希·维瓦格父子(Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn)出版,1871年。

[12]虽然缩写是晶体绘图最重要的,但立体投影在显示晶体的复杂性和清晰度方面与绘图不相上下。特别是当用图表来表示整个晶体类(如用马拉德的日晷投影,见图2.7),并且当晶体是特别复杂的时候。关于后者,参阅雨果·布金(Hugo Bücking)《关于电气石的结晶形式》(ber die Krystallformen des Epidot),《晶体学和矿物学杂志》(Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie),第2期,1877、1878年,第321—345页。特别是插图132。

[13]这些观点的第一点,即立体派和晶体虚构空间假定的相似性,埃尔金斯在(1998c)就立体主义和皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca,1415—1492)之间有所谓平行的讨论。第三点,关于在没有更好的理解词汇的情况下,用一个文化来解释另一个文化现象的概念上的困难,也是我写的对哈尔·福斯特(Hal Foster)评论文章的主题《强迫的美》(Compulsive Beauty),刊载于《艺术公报》(The Art Bulletin),卷76,第3期,1994年,第546—548页,以及随之而来的观点交换,同上。卷77,第2期,1995年,第342—343页。

[14]请参阅我的《澄清,否定和画面空间的破坏》(Clarification,Negation,and Destruction of Pictorial Space)。同前。

[15]参阅塞雷斯(Serres)《文学与精确的科学》(Literature and the Exact Sciences)《物质》杂志(SubStance),卷59,第2期,1989年,第3段。塞尔为文学里无意识科学原型的辩护是喜乐参半,因为他对科学吞蚀所有其他学科的说法不满。在这个意义上,他自己的文章说明科学是又一个矿山可以去开采。参阅塞尔和布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)《科学,文化和时间的对话》(Conversations on Science,Culture and Time),翻译:罗克珊·拉皮德斯(Roxanne Lapidus),安阿伯,密歇根州:密歇根大学出版社,1995年。

[16]参阅诺拉(R. Nola)批判波普尔(Karl Popper)的“终极”批评原则的论文:《波普尔科学方法理论的状况》(The State of Popper's Theory of Scientific Method),《英国哲学和科学通报》(British Journal of the Philosophy of Science),第38期,1987年,第441页。

[17]参阅史蒂夫·富勒(Steve Fuller)《科学哲学和它的不满》第2版(Philosophy of Science and its Discontents,second edition),纽约:吉尔福德(Guilford)出版社,1993年。

[18]方法论的多元化是保罗·费耶阿本德(P a u l Feyerabend,)的“工具主义”(instrumentalist)哲学里所主张的;请参阅他的《反方法》(Against Method),伦敦:富索(Verso)出版社,1975年,和他的《现实主义,理性主义和科学方法》(Realism, Rationalism,and the Scientific Method),剑桥大学出版社,1981年。

[19]这是库尔特·忽布纳(Kurt Hübner)所主张的。参阅《科学理性的批判》(Critique of Scientific Reason),芝加哥大学出版社,1984年。

[20]关于参考书目,请参阅我的《还可能写艺术的通史吗?》(Is It Still Possible to Write a Survey of Art History?),《艺术》杂志(Umě n í),第43期,1995年,第309—316页。