怀念我的父亲金茂岳大夫

金星

我的父亲金茂岳于1906年5月5日出生,病故于1987年7月17日。他离开我们已经30多年了,我仍然特别怀念他。

父亲在世时曾说:“以前大家叫我老金,现在怎么称金老了?”弟弟胜利说:“那是尊称,现在我都是老金啦。”哥哥说:“我在延安时候同学们就叫我老金。”爸爸说:“无论是老金、金老,还是金局长、金厅长、金院长、金主任、金队长……我一直是金大夫。”当时,我还调侃地说:“我也是金大夫。”父亲慈爱的笑容一直深深地印在我的心中。回想父亲无论到什么地方工作,无论任什么职务,或被称赞,或被批斗,在我心目中他就是一个好医生。他的一生最大的快乐就是从事医生这个职业。他一生的幸福就是对医生职业生涯的回忆,而成就他医疗卫生事业的就是其走上了一条去延安参加抗战的革命道路。

一

1935年,父亲毕业于山东济南齐鲁大学医学院,获学士学位,后又在广智院获取了由加拿大政府批准的加拿大多伦多大学医学博士学位。毕业后,在齐鲁医院妇产科任临床医生和医学院的老师,使他有机会能亲自主刀进行各种手术并且带学生实习、观摩,在临床实践中掌握了妇产科扎实的基本功和疑难病症的处置。在医院里又借助外科同学的方便,积极参加外科手术,在临床医疗技术方面得到很大提高。父亲善于学习和总结,具有科研意识,曾于1936年参加在上海召开的中华医学会第11届年会,并在年会上作了《中国妇女骨盆大小的正常值和输卵管诊断技术》及《人工气胸治疗结核病》的学术论文报告。

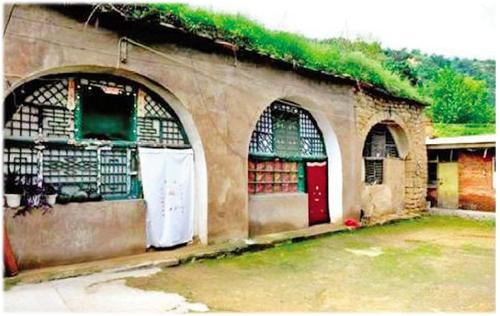

1937年,父亲已经收到齐鲁大学续任聘书,工资涨到每月95块大洋。可是抗日战争全面爆发,父亲毅然辞职参加了医疗队的救护工作。1938年1月13日,他跟随红十字会第23医疗队,在西安八路军办事处护送下到达延安,受到八路军卫生部、朱德总司令和毛泽东的热烈欢迎。父亲被傅连暲院长亲自点名,留在边区医院担任妇产科主任。在这里,他遇到了來延安参加抗战的白求恩大夫。他对白大夫说:“我平时做手术光想着学校手术室里有什么器械和设备,这个手术老师是怎么教我的。”白大夫亲切地对他说:“就是这个框框把你框住了,要打掉它,根据条件解决问题。”随后又指着自己的头和手说:“有了这个(指头)去想怎么给病人解决问题,有了这个(指手),还有比它更好的器械吗?!”他还说:“我当外科大夫,不光是会开刀,还会理发、会做木匠活儿、会缝纫,还是个泥瓦匠,这些都会才是一个好大夫。一个大夫只要想给病人解决问题,你就会费尽脑子去想办法。”

白求恩大夫的教诲让父亲受益终生。1939年9月,他被调到中央医院筹建妇产科,担任医务副主任、妇产科主任,曾兼任外科主任,就自己设计,和木工师傅一起制作了妇产科特殊的检查床和产床。与中央医院的医护人员因地制宜地提出预防在先、中西医结合、三分治疗七分护理等方针和原则。他对工作精益求精,手术做得精致、漂亮,做阑尾切除时,病人的皮肤切口不超过3厘米,仅用手指或止血钳把盲肠拉出来,切除阑尾后把盲肠送入腹腔,损伤小,伤口愈合快。中央医院的工作人员在看见他有空时,都来请他做阑尾切除手术。他在延安不但开展剖宫产等病理产科手术,还能做两性畸形的矫形手术,经常给学习班的学员示范手术。他受聘担任延安中国医科大学妇产科教授,负责延安医大、女大、卫生学校的临床教学和实习工作。他的工作受到延安各界的好评。1940年三八妇女节,父亲被评为“先进妇女工作者”。受奖的都是妇女同志,只有他一个男同志坐在台上,并被授予“保护妇女利益”的奖状。延安女大的学生手绣“民族之光”的锦旗赠给他作为纪念。

1940年1月3日,毛泽东给父亲题词:“努力救人事业”;朱德总司令题词:“不但医人还要医国”;周恩来题词:“为边区卫生工作创新纪元”。他们勉励父亲把医疗卫生工作当成中国革命救人的事业来努力奋斗。

1940年4月,红十字会第23医疗队接到第一大队部的通知,奉令撤离延安,调西安转赴第五战区——老河口地区前线。父亲毅然决定脱离红十字会医疗队留在延安。1941年9月1日,陕甘宁边区医药学会正式成立后,他担任了副会长(边区政府主席林伯渠为会长)。1942年3月28日,父亲经陈云介绍,在中央组织部加入了中国共产党,成为一名不公开的正式党员。

父亲在延安中央医院得以施展自己的报国志,用扎实的医学知识为广大的延安军民治疗疾病。他创建的妇产科顺利接生3800多个延安娃,先后为毛泽东、陈云、彭德怀、徐特立、张浩等领导同志医治疾病。

二

1941年10月14日,王明住进中央医院,要求父亲亲自负责他的医疗,就是看中他的医术高明、为人谦和。父亲后来回忆说:“为了给王明同志静脉推注葡萄糖,我手持50瓦(50毫升)的大注射器,穿刺静脉血管不但要一针见血,还不能把葡萄糖液漏在血管外面。我一条腿跪在王明床前,稳稳地托住注射器,慢慢地推注葡萄糖,一般需要半小时,一次也没有失败过。”

王明于1941年10月14日住进中央医院,1942年8月13日出院回到杨家岭家中。可是到了1943年延安整风、“审干”期间,王明向中央告状说:“从1942年3月到5月,主管医生金茂岳用大剂量含汞的药物毒害我。”说自己的尿中检验出来汞,这就是所谓的王明“中毒事件”。主治医生要害王明,这当然成了一件不得了的大事情。1943年5月,父亲在枣园被绑走,撤销了在中央医院的职务,接受审查,甚至被拉到后沟施行假枪毙,逼他承认是怎么给王明下药害他的。

可是为什么1942年发生“甘汞中毒”要等到1943年5月份才来“清算”呢?当年,王明到底中毒了没有?1943年6月30日,在延安整风期间举行的医学专家病例讨论会上,父亲讲述了王明住院以后的临床治疗经过。他的这份发言就是留给后人的一个真实的治疗王明疾病的病历汇报,这就是我们现在研究王明疾病的真正证据。

王明是10月14日到中央医院住院的,当时血压明显升高,达到150/110mmHg,心脏大而有杂音。王明入院被诊断为大神经性心脏病,也就是非器质性心脏病。当时在延安,没有心电图检测仪,在只能靠着“望、触、叩、听”来诊断疾病的年代,也只能这样诊断。王明入院当晚注射吗啡、阿托品混合液。吗啡属于中枢神经镇痛剂,具有镇痛、催眠等作用,阿托品是一平滑肌解痉药,具有明显的改善微循环的作用。用药后的第二天,即10月15日,血压恢复正常,继续服用一些镇静药物给予治疗。

王明还有习惯性便秘的毛病,早在1942年2月22日,已经因为便秘等原因服用过甘汞,共服用5天,没有记录有任何不良反应。在那个年代,甘汞作为缓泻剂在临床治疗便秘是经常使用的药物,小剂量的甘汞还有利尿和利胆作用,更主要用于梅毒和顽癣的治疗。

经过第一阶段的治疗,到了1942年3月,王明心脏病的病情稳定,可以走动了。准备做切除扁桃体的手术,并治疗龋齿,进行拔牙。但是,还没有手术,王明的扁桃体又发炎了。大家经过商量后决定服用磺胺药百浪多息进行消炎治疗。百浪多息是一种早期的磺胺药。这种药曾发挥很大的作用,但毒副作用大,主要是药物在肾小管内形成磺胺结晶,造成肾功能的损害,血尿时有发生,故服用时特别嘱咐病人多饮水,以利于磺胺结晶排出。给王明服用百浪多息进行消炎治疗是经过会诊后请示领导决定的。在医院里对重要病人的医治,尤其像王明这样的领导,每一步治疗都不是哪一位主管医生自己能决定的,而是要经过会诊、汇报、请示领导后才能执行。更何况当时中央医院的药房还没有这药,要经过特批,到军委卫生部药房取药。当时父亲开出处方,由王明写了介绍信,派警卫员去军委卫生部取回6片药,放在王明处专用。

3月13日,王明服用磺胺药后确有不良反应,出现右季肋部轻微疼痛、疲乏、心慌的症状,于是就立即停用,6片药没有服完。后来,延安的医生们才了解到磺胺药物在人体内可以发生过敏反应,王明对磺胺药物过敏。

王明住院期间再次出现腹部剧痛,发烧后又出现显著的黄疸,随之作出胆囊炎的诊断。当时没有特效的抗菌药物,也没有消炎利胆的治疗药物。因此,父亲只能多次使用甘汞,配合白色合剂、硫酸镁及碳酸氢钠等药物通便、利胆、保护胃黏膜,治疗胆囊炎引起的腹痛。

在这个治疗的過程中,从1942年2月22日到5月5日,两个多月时间里,王明分三次服用甘汞治疗,最长一次服用了13天,每天最大的服药量0.06克,有时是0.04克。在药典、药物手册中记载,甘汞每天服用最大剂量是0.6克,致死量为2~3克。当时王明服用甘汞每日最大剂量不过0.06克,距日服最大剂量0.6克相差甚远。所以,中央医院院长何穆在病历讨论中才说:“甘汞问题,我记得吃得不多,而是很少。……”

在病历讨论的过程中,发现王明最长一次服用甘汞13天,这是由于护士在执行医嘱时发生的差错。医生已经下医嘱停药了,可是夜班护士还继续发药造成的服药时间过长。但是仅仅因为执行医嘱的错误就说发生了“汞中毒”,这种说法是没有科学依据的,只能说有了“汞中毒”的可能性。而药物中毒的最大特点是有明显的剂量-效应关系,就是说有了足够的药物剂量,才能产生中毒的效应。分析有没有中毒的关键是看服用的药物剂量是否达到中毒的效应,王明累积药量达不到中毒的效应,所以王明不可能发生“汞中毒”。

甘汞在人体消化道中吸收甚微,一般低于摄入量的0.01%,基本以原形随粪便排出,少量吸收的汞经肾脏随尿液排出,毒性较小,在临床治疗过程中很少发生中毒现象。服用了含汞的制剂,汞要排出,粪便和尿里面就一定会有汞,而且尿汞会持续到停药后的数月,不管你的检测技术是不是能检验得出来,这都是肯定的事实。所以,服用了甘汞后,能从尿液中检测到汞是正常现象,并不是说尿里有汞就是汞中毒,尿汞要达到一定的剂量才有诊断参考价值。

诊断汞中毒的另外一个要点就是要有汞中毒的症状。王明住院期间患上的是胆囊炎,完全没有发生汞中毒的典型症状,如易激动、精神异常和心脏粗大震颤的病状。所以,当时在中央医院没有一个人提出“甘汞中毒”的问题。在王明的治疗过程中,根本不存在发生甘汞中毒的可能性。

三

1942年5月,苏联派军医阿洛夫来到中央医院,专门负责王明的医疗工作,并接替父亲担任了外科主任。阿洛夫从苏联带来了新型的磺胺药,叫萨尔菲丁。阿洛夫建议王明吃萨尔菲丁。父亲说:“对这个新药不知情。”但是他告诉阿洛夫,王明以前吃百浪多息有反应。阿洛夫说萨尔菲丁比百浪多息好。6月29日开始服药1克,就有皮肤痒、疲乏不想吃东西,这显然是轻微过敏反应的症状。6月30日服2克,至7月1日服6克,夜间各种症状加重。7月2日不但发生剧烈的腹痛,还伴有血尿,这是磺胺药物的毒副作用引起的病情变化。此时应该嘱病人大量饮水以利于磺胺结晶排出,可是,阿洛夫却让病人限制每天饮水量400毫升,而一般正常人每天需要饮水2500毫升至3000毫升。一再治疗的错误导致王明肝肾功能严重损害。

父亲的发言,讲述了阿洛夫不顾王明有磺胺药物过敏史,又给其口服大剂量磺胺药物治疗后的一天一天的病情变化。而且恰恰在这一阶段治疗中,王明并没有服用甘汞,这些病情变化不可能是汞中毒所致。

父亲复述的病史不能简单地理解成“一面之词”,而是实事求是地向参加会诊的诸位医学专家作的严肃的病历报告,病历是具有法律效力的唯一依据。由此得知王明住院期间并没有发生汞中毒,而是服用大剂量的磺胺药物引起的肝肾功能损害,所谓王明“汞中毒”的真相,其实是磺胺药物过敏。

父亲被关押期间,中共中央组成调查委员会,到会的有刘少奇、任弼时、康生、邓发、李富春、李克农、傅连暲、王斌、王鹤峰、廖鲁言、陈一新等,于1943年8月6日对父亲进行正式审讯。这次审讯,完全混淆了“中毒”“过敏”这些医学概念,作出了王明“汞中毒”的结论。父亲一直被关押至1944年10月,“审干”到了甄别阶段,金茂岳被带到延安法院蒙冤被判处5年有期徒刑,缓刑5年,回到中央医院继续担任妇产科主任。

即使受到这样的冤屈,父亲也没有想要脱离共产党,没有想离开延安,而是回到中央医院继续努力工作。撤离延安时,他跟随中共中央,给毛泽东、任弼时等领导做保健医疗,从三交门诊部、朱豪医院一路来到北平,参加接管当时的北平医院,把它办成一所和延安中央医院性质一样的、为中央机关服务的保健医院,担任妇产科主任、医务处主任和负责医务工作的副院长。他的确是一名恪尽职守的好医生。

在中国共产党的历史上,就是有这么一群像父亲一样的医务人员,为了抗日救国,放弃了优厚的生活条件,在艰苦的战争环境中因地制宜地治疗疾病,把医疗卫生工作和中国革命联系在一起,成为有革命理想、有追求的一代革命知识分子。他们遵守严格的职业操守,以无疆的大爱实行救死扶伤。我的父亲金茂岳对革命事业的忠贞和执着让我感动一辈子,他的优良品质一直激励着我的医生职业生涯和对临床工作的热爱。我永远怀念他。