2009-2017年我国档案开放研究综述

■马思敏 张玉蓉 卞昭玲

随着云计算、物联网、移动互联与人工智能等新一代科学技术的发展,人类社会正全方位地进入大数据时代。为推进真实可信的数据更好地服务经济发展,国际国内在理论探讨的同时,也进行了实践的探索。2013年,为促进世界各国数据开放,互联网之父蒂姆·伯纳斯·李发布《开放数据晴雨表:2013年开放数据全球报告》,报告主要从准备度、执行力、影响力三个维度评估各个国家数据开放情况。我国于2017年、2018年陆续发布了《中国地方政府数据开放报告》,2018年的报告在数据层和平台层的评估基础上新增了准备度衡量尺度,准备度主要从法规与政策、领导力、组织保障三方面进行评估。在此背景下,为更好地支持我国社会各项科学决策与业务创新、管理创新,更好促进大数据时代下我国档案的开放,笔者认为我们首先应立足现实,了解我国档案开放的研究现状。此前已有学者对1999年至2008年的国内档案开放现状进行过研究,故本文拟对2009年至2017年国内档案开放研究成果进行归纳、总结和评价。笔者通过Citespace软件和知网可视化分析功能对检索出的文章进行可视化分析,在此基础上,通过内容分析的方法对作者们在文中关于档案开放所提出的观点、研究方向进行了分类、整理。

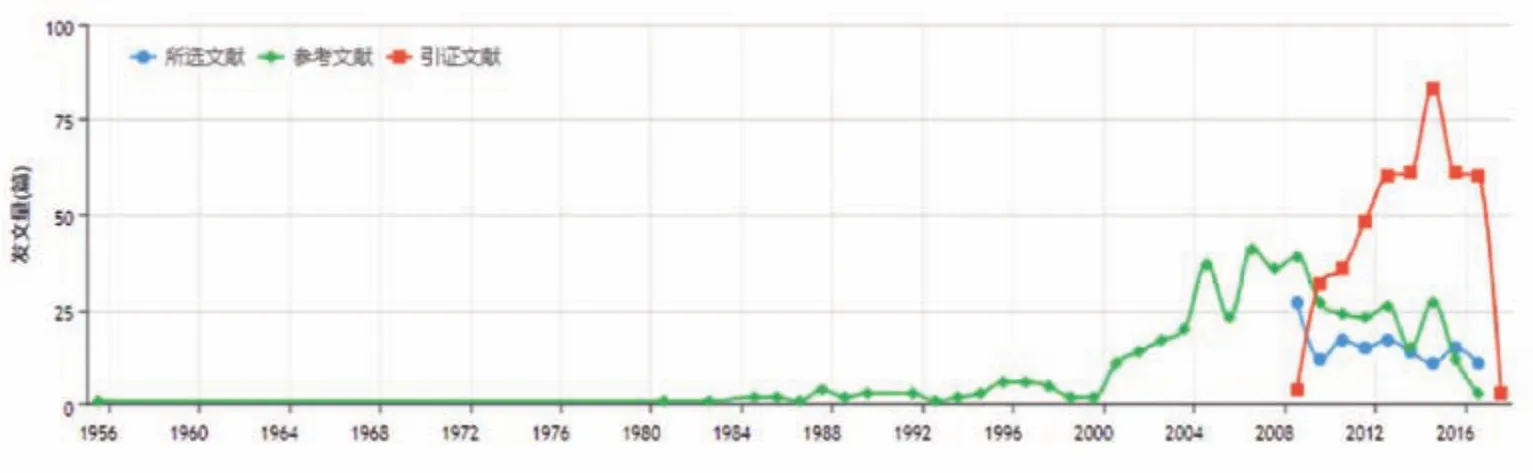

图1 139篇数据开放论文数量总体趋势图

一、论文统计与分析

(一)时间分布特征

在CNKI期刊库以高级检索方式精确检索2009-2017年度核心期刊和CSSCI期刊上篇名或者关键词为档案开放的文章,共检索到158篇期刊文章记录,去除新闻等无效信息,得到139篇期刊文章,对这139篇文章进行分析。首先利用CNKI可视化文献分析得到图1。根据图1可以看到,与1999年至2008年,国内学界对档案开放研究的文章数量呈阶梯状递增趋势不同的是,关于档案开放方面的文章自2009年开始,整体趋势逐年降低,在2011年、2013年、2016年数量都比上一年增加。将检索年度设置为“不限”,得到图2,根据图2显示,我们可以清晰的看出虽然自09年后文章数量有所变化,但每一年的数量水平仍高于往年水平。国内关于档案开放文章的数量在2009年达到巅峰。考虑到一般发刊都需要审核数月时间,笔者认为这与2008年5月1日起国务院通过实施《中华人民共和国政府信息公开条例》有关联。

图2 文献年度分布

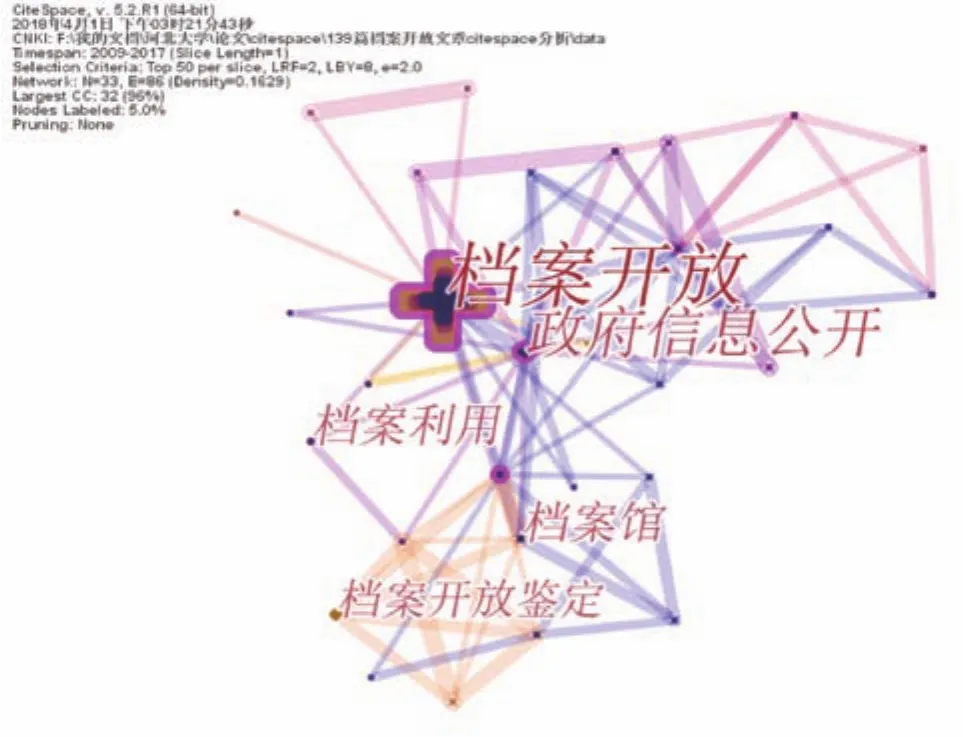

图3 2009-2017年档案开放论文的高频关键词

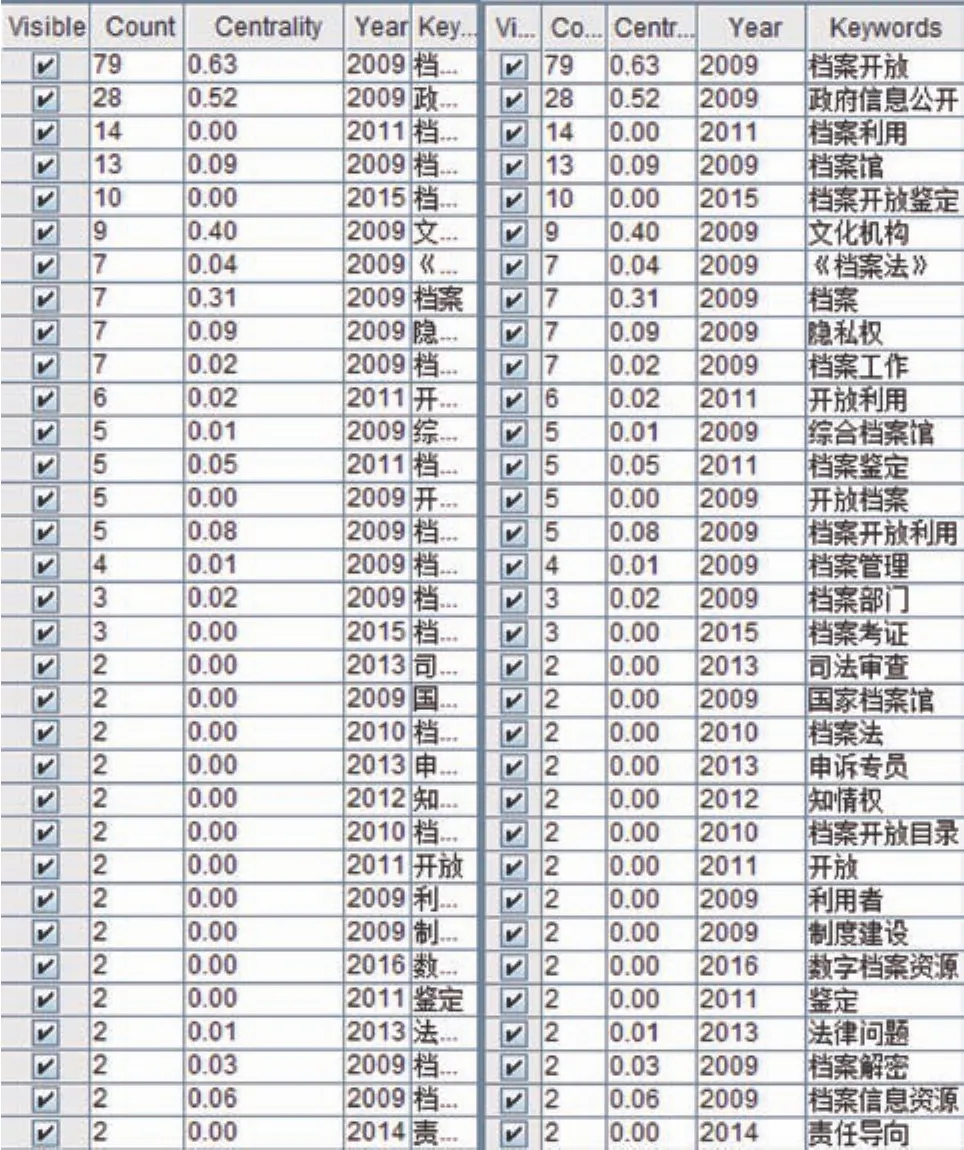

图4 2009-2017年档案开放论文的高频关键词详表

(二) 关键词分布特征

利用Citespace软件可将关键词在139篇文章中出现的次数通过图形的大小、颜色直观的展现出来。在Citespace软件界面,设置“Time Scaling”的值为l,即将2009~2017年分成9个时段进行处理,网络节点选择Keyword,数据抽取对象为top50。运行Citespace,最终得到我国2009-2017年档案开放研究的关键词图谱,如图3。而利用Citespace分析得到图谱的同时,我们还会得到一个详细列举关键词出现次数、中心度的图,如图4。图3、图4表示,档案开放是出现次数最多的关键词,共出现79次。接下来是政府信息公开、档案利用、档案馆、档案开放鉴定等。

(三)主题分布特征

笔者对139篇文章进行归类整理,主要分为四类:信息公开与档案开放关系、档案开放鉴定、档案开放中的法与权、档案馆的档案开放工作。其中,信息公开与档案开放关系的文章占17.27%,档案开放鉴定类占12.95%,档案开放中的法与权类占15.11%,档案馆开放工作占9.35%。这四部分,信息公开与档案开放关系、档案开放中的法与权占比较多,这与《信息公开条例》的颁布、《档案法》的修改等关系密切。其余文章大部分集中在档案开放鉴定、档案馆的档案开放工作上,有关网络数字环境下档案开放的文章仅占比5.04%,这说明我国对新技术环境下档案开放的研究还较为欠缺。

二、2009-2017年我国档案开放研究的主要内容

(一)信息公开与档案开放

我国档案开放始于1980年提出的“开放历史档案”,这要早于20世纪90年代推行的有关信息公开的实践——政务公开制度。但是由于档案的特殊地位,与发展态势十分迅速的信息公开相比,档案开放实践仍处处受制。《中华人民共和国政府信息公开条例》,自2007年1月17日国务院第165次常务会议通过,由中华人民共和国2007年4月5日发布,自2008年5月1日起施行以来,至今已接近十个年头,《信息公开条例》自通过后,就引起了档案学界广泛的讨论。这其中,包括《信息公开条例》与《中华人民共和国档案法》的冲突与矛盾。以开放时间为例,《条例》规定除了不公开之外的信息都需要主动公开或者依申请公开。按照现行的档案法规体系,具有保存价值的政府信息在履行一定程序后转换成档案并进入档案机构,通常在30年后才能对外开放。《中华人民共和国档案法》第十九条规定:“国家档案馆保管的档案,一般应当自形成之日起满三十年向社会开放。”也就是说,档案无论保密与否,从进馆之日起算,直至档案形成满三十年一般不开放利用。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十八条规定:“属于主动公开范围的政府信息,应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作内予以公开。”可见,这两个法律法规对档案或文件的开放时间规定有很大的冲突。由于《档案法》规定的封闭期的限制,《政府信息公开条例》中依法主动公开的信息成为档案后反而存在被封闭保存的可能性。许多学者在此基础上都提出了相应改进措施。如将政府公开信息的审核纳入公文的起草审核程序之中,使之制度化、规范化,在文件形成的源头就对文件能否公开作一界定,并在文件上统一标识,避免在政府信息进入档案馆后仍要进行二次鉴定。尽管《条例》的立法层级较低,但其作出的一系列制度安排是长期的实践探索和理论创新的成果, 因此, 这些符合时代要求的实践探索和理论创新的成果完全能为修改《档案法》有关条款所吸收。在修改的条款中明文规定, 凡《条例》中规定的“必须公开的信息”,即使经过归档程序亦可以列入随时对外开放的范围。另外,众多学者一致认为,应对《中华人民共和国档案法》进行调整开放时限、开放范围的修订,以更加合理地与《政府信息公开条例》相衔接。有意思的是,在这些一致认为两者互相矛盾的论述中,有学者却认为这些观点的分歧,主要是对政府信息公开是否等于档案信息公开的理解不同,而“以公开为原则,不公开为例外”的政府信息公开原则将挑战档案开放鉴定的传统做法。

(二)档案开放鉴定

档案开放鉴定工作,是指档案馆根据国家法律和档案部门的有关规定,对已满封闭期限的档案加以分析,判定档案能否对社会开放的一项工作。钱海峰将档案开放鉴定工作特点总结成了四个特性,分别为:政治性、法律性、专业性、政策性。四个特性表明档案鉴定开放在档案工作中有着不可忽视的影响,档案开放鉴定是一项与国家政治利益、人民财产纠纷息息相关的工作,它依照国家、地方、行业相关法律政策严格执行。有学者将档案开放鉴定工作的对象分为三类,第一类是由已经公开的现行文件转化过来的,自然可以直接提供给利用者进行利用;第二类是移交之时仍属于保密文件,这类文件已经划定了密级和保密期限,保密期内不能对外公开利用;第三类是现行不属于保密但又不宜公开的,即内部级文件转化而来的,这类文件需由档案形成单位(部门)提出明确限制利用的意见与标识,以便档案部门安全、及时、有效地提供利用。档案开放鉴定一般分为三个工作步骤:初审、复审、终审。三个环节的具体承担者各地均有不同。在学者们的讨论中,从鉴定主体出发,有建议将离退休人员加入到档案鉴定工作小组中的,把离退休人员中工作经验丰富的人员请回来,可以大大补充档案开放鉴定人员上的不足,加快鉴定工作的步伐;也有建议将文件原形成单位加入到鉴定工作小组中的,认为他们对所移交的档案内容比较熟悉,尤其是专业性较强的档案,对档案机密程度把控能力更加准确;部分学者认为,完全可以利用人工智能、批量处理技术支持档案开放鉴定工作。

(三)档案开放中的法与权

在我国档案开放利用中,涉及到的权利包括公民隐私权、公民知情权、档案公布权、自由裁量权。档案开放利用中的隐私权除具有一般意义上隐私权具有的固有性、专属性、对世性、支配性等特征外,还具有独立性、历史性、处分性等档案开放利用隐私权的特殊属性。档案隐私不同于现代社会活动中权利人的隐私,它在很多情况下为隐私权人在具有历史意义的社会实践活动中以不同形式保存起来的个人信息、私有领域等资讯的记录,因此具有历史性这一特点。目前在我国的档案法律法规体系中,并没有明确的法律条款对公民的隐私权予以规定。相比于国外,我国《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(2005)是特殊领域个人信息保护立法,《侵权责任法》(2009)首次将隐私权作为一项独立权利。档案法规中限制开放利用主要为保护信息安全、维护国家和社会利益,对隐私保护与限制并未作直接规定。《档案法》第三章规定了特殊档案的管理权限和利用制度,但未涉及隐私档案,在第五章中更未明确法律责任;在《档案法》立法原则指导下,《档案法实施办法》《各级国家档案馆开放档案办法》《政府信息公开条例》《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》《档案工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》《外国组织和个人利用我国档案暂行办法》等部分条款对隐私问题有所涉及。但总体而言,目前档案隐私立法有四点缺陷:原则性强,不易执行;系统性弱,支持性立法少;缺乏对档案隐私主体权利的合法保障;对隐私权的范围和实施以及豁免情况未做清晰定义。有学者提出,鉴于目前不能进行独立立法,当前更为重要的是做好已有法律法规的修改完善,以真正实现档案开放利用中公民隐私权的保护与合理限制。在档案学范畴,保护个人隐私是通过特定时期禁止使用文件或档案实现的,而其实现途径正是档案的开放鉴定。伴随隐私权的讨论,档案开放利用中的知情权是不容忽视的一部分,二者相辅相成,却也对立冲突。在解决二者矛盾统一问题上,学者们也提出了很多建议。二者冲突的平衡应选择公共利益优先、权利协调的原则,还应在具体制度设计上明确隐私与知情的边界。档案公布权的取消与设定并不是绝对的,应对开放范围内取消废止,而对于未开放范围内,档案公布权仍需保留。有学者提出综合档案馆有关档案开放利用与公布权限过大,应予适度收缩,相对扩大档案形成机构的档案开放利用的判定权以及档案利用者的自由获取、公布、开发、传播权,以便综合档案馆更有效履行档案信息服务的公共职能。此外,自由裁量权在档案开放时间和开放范围方面的使用上限度过大,档案开放救济制度的待完善,也是现今存在的问题。权利的有效行使,离不开法律条文层面的保障。我们在对档案开放利用中各项权利相关问题探讨时,也在对保障其实施的法律间接地评判、讨论。

(四)档案馆的档案开放工作

对于档案开放相关问题,前文已经阐释了2009-2017年间档案界同仁重点关注、讨论的三个部分,搜索结果中也有相当一部分文章在对档案开放实际工作的进行深入研究,本专题将对这部分内容进行简要提炼。很多学者都对目前我国综合档案局馆的档案开放工作进行评述。有学者从责任机制的角度谈起,认为档案馆在对一份档案是否开放进行判断时常常面临着两种价值选择,承担着双重责任——保密责任和开放责任。档案开放政策应区分开放工作中的档案解密和提供公共利用责任,使档案馆在开放中的责任边界更为清晰。不少文章都介绍了本地区的区县档案馆档案开放工作,如对《北京市区县档案馆馆藏档案开放工作管理办法》的解读,对辽宁省档案馆2006- 2015年档案的利用情况的梳理等,都是档案同仁在对档案开放工作实践调研的基础上对其存在的问题及解决对策提出了见解。除此之外,有关人事档案、外交档案、科技档案等专门档案开放的特点研究文章也出现在了我们视野之中。少数学者还对于网络化环境下档案开放工作进行了初步探讨,如对档案开放目录建设、对微博等新媒体和档案开放有机结合等问题的探讨。

三 结语

通过对2009-2017年档案开放文章定量与定性的分析,我们可以看出,目前,档案开放研究主要仍停留在对保障档案开放的法律、制度、权利的探讨,对于新时代、新技术、新环境下档案开放的发展态势等问题探讨的较少。我国档案开放现状与目前国内数据开放要求相距甚远,日后,档案开放工作更应借鉴数据开放工作的开展经验,构筑“政产学研”协同创新体系,以更好地支持复杂性社会化活动的科学决策与业务创新、管理创新。