分类管理视域下非营利性民办高校融资问题研究

苏 月

分类管理视域下非营利性民办高校融资问题研究

苏 月

(河北大学,河北 保定 071002)

我国民办高等教育飞速发展的同时,民办高校在融资方面长期存在着成本分担机制单一、捐资行为有限、信贷融资能力不足等诸多问题。民办学校自2017年9月1日起,正式按照非营利性和营利性进行分类管理。文章通过分析分类管理实施后,非营利性民办高校融资环境在法人、产权、政策、公信度等方面的变化,从财政资助、社会捐赠、学费定价、信贷融资四个维度探索非营利性民办高校融资模式,促进民办高校健康发展。

分类管理;非营利性;民办高校;融资

民办高校作为我国高等教育的重要组成部分得到了飞速发展,在很大程度上缓解了社会大众迫切需要接受高等教育的刚性需求。然而,在民办高校得到发展的同时,办学资金短缺、融资困难的问题始终困扰着他们,制约了民办高校的进一步发展。2016年11月7日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉的决定》,(以下简称《民促法》)并于2017年9月1日起正式施行,新修定的《民促法》明确了对民办学校按照非营利性和营利性进行分类管理,通过产权明晰、政策扶持等方面的改革,使非营利性民办高校融资困难的问题得以解决,对促进我国民办高等教育的发展具有重要意义。

一、分类管理前我国民办高校融资长期存在的问题

根据教育部最新统计,截至2016年11月,全国共有普通高等学校2 596所,在学总规模达3 699万人。其中民办高校742所,比上年增加8所,民办高校占全国总数的28.5%,民办高校本、专科在校生616.2 万人,同比上年增加19.68万人,民办高校在校生在占全国高等学校在校生总数的16.7%,民办高等教育在我国高等教育中发挥了重要作用。不过,由于民办高校的办学体制、国家政策支持等有别于公办高校,以及法律上与之相关的特殊规定,都造成了其在融资方面遇到了许多困难。据《2016年中国教育经费统计年鉴》显示,我国民办普通高等学校2015年教育经费总收入约为925.6亿元,仅占全国高等学校经费总收入9 518.2亿元的9.72%。高校数占比28.5%,在校生数占比16.7%的民办高校仅拥有占比不足10%的经费,可见我国民办高校在融资方面存在的困难。

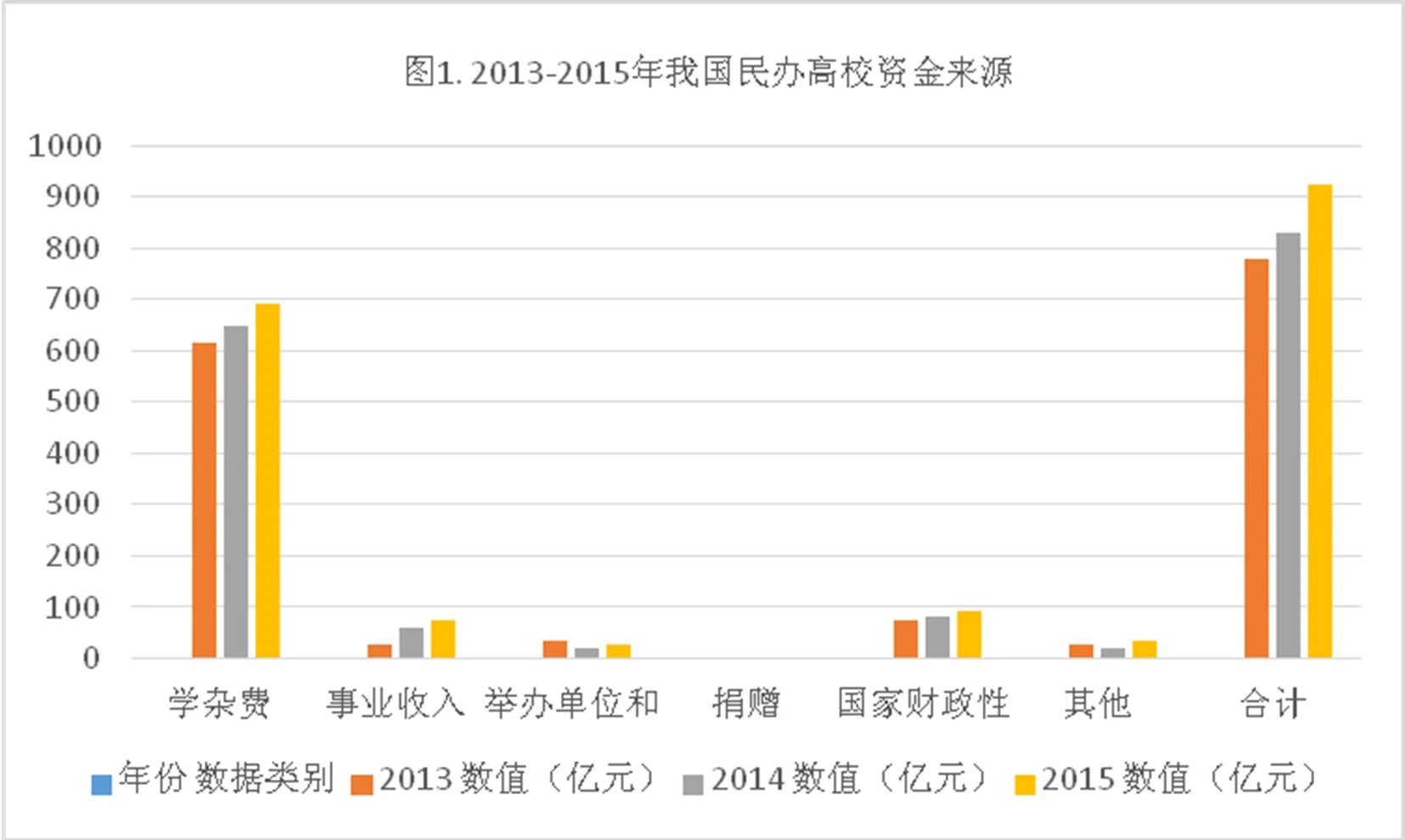

(一)成本分担机制单一,主要依靠学杂费收入

根据美国经济学家D.B约翰斯通提出的高等教育成本分担理论:无论是在哪种形式的社会、体制和国家中,他们的高等教育成本都必须由政府、家长、学生、纳税人和高等学校几方面的资源来共同分担,其中国家需要分担的成本所占比重最大,并且成本分担机制应坚持公平性、合理性、可持续性的原则。但目前情况是,我国民办高等教育的成本分担机制相对比较单一,且分担结构不合理,主要是由受教育者及其家庭来承担几乎占比近80%的教育经费,而其他的经费来源包括国家财政性教育经费、举办者单位和个人投入、社会捐赠等渠道的投入都十分有限。

近年来,由于公办高校的发展,招生规模的扩大,严重挤压了民办高校的招生数量,很多民办高校难以完成招生计划。与此同时,根据我国财政性教育经费分配情况和政策导向、扶持力度,都可以看出国家的重视程度和教育投入的重点主要集中在公办高校,民办高校获得的国家财政支持微乎其微,并且有相当一部分的公办高校已兴建了二级学院,进一步拓展了筹集教育资金的渠道。公办高校因姓“公”,无论在国家财政支持方面,还是在社会资金分配筹措方面,都给民办学校带来了巨大的压力。多方筹措资金的困境使得民办高校从开始发展至今一直依靠学杂费滚动发展[1]。

在2013至2015年中学杂费收入均在600亿元以上,所占比例均占到了74%以上,而其他的经费来源包括国家财政性教育经费、举办者单位和个人投入、捐赠、事业收入(除学杂费外)等所占比例均在11%以下。从这一统计结果可以看出,我国民办高校的发展和建设主要依靠学杂费的收入,始终在走“以学养学”,主要靠学费收入实现滚动式发展的道路。目前民办高校的教育和发展对学杂费收入的依存度过高,因此,现有体制下民办高等教育在短时间内很难大幅度改善成本分担机制单一,主要依靠学杂费收入的局面。

(二)捐资行为有限,扶持政策未精准落地

社会捐赠和政府财政资助作为高校重要的融资渠道,是其经费来源的有力分担。我国社会捐赠事业仍处于起步阶段,社会捐赠的氛围和制度设计尚有待完善[2]。《2017年度中国慈善捐助报告》显示,2016年社会捐赠总额超过1 346亿元,2015年总额1 215亿元,同比增长10.8%,创近五年来社会捐赠新高,其中教育超过医疗健康和扶贫成为受捐最多的公益事业。但受捐的主要是以清华大学、北京大学为首的重点公办院校,民办高校的获得捐赠非常少。虽然国家十分重视民办高校的发展,陆续出台了多项措施鼓励有条件的地方政府对辖区内民办高校给予扶持,为其提供合理的财政资助,但在实际操作中却阻碍重重,往往会出现民办高校在申请政府资助的时候,存在不少地方政府以财政压力大,不具备资助能力或者政策尚在研究为由,对民办高校的资助请求实行“冷处理”的现象使得相关扶持政策虽然已经出台但难以精准落地,形同虚设[3]。

(三)贷款质押受限,信贷融资能力不足

《中华人民共和国担保法》中第九条明确规定:“学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。”第三十七条也指出包括民办高校在内的学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,在向金融机构进行贷款融资的过程中,其所拥有的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施不得作为抵押。长期以来我国民办高校在向银行等金融机构申请贷款融资时,只能进行信用贷款,以学杂费的收取权作为质押。由于民办高校招生规模直接影响了办学经费的总量,又不同于公办高校生源稳定、招生规模有保证,其生源的波动性、学杂费收取的不稳定性,使得银行为民办高校贷款需要承担较大的风险,因此民办高校的信用贷款在我国银行贷款中很难获批。

二、分类管理下非营利性民办高校融资环境的变化

民办教育进入分类管理时代,政府扶持和政策导向等多方面的改变使非营利性民办高校融资环境得以优化,主要体现在以下几个方面:

(一)非营利性民办高校法人属性厘清,产权归属明晰

施行严格的分类管理之前,我国的民办高校一直存在着法人属性模糊不清的现象,由此衍生了很多问题,束缚了民办高校的发展。分类管理之前,民办高校统一被界定为非企业单位,但始终未明确他的法人属性,非企业单位的法人并不能等同于事业单位的法人或“公办学校”的法人,因此在实际操作中,相关行政部分始终把民办高校按照企业单位法人对待,使其既无法享受公办高校享有的税收、土地划拨、财政补贴等优惠,又要像企业一样缴纳营业税、企业所得税等[4]。这样就让很多有意愿参与到民办高校建设中投资者和举办者的积极性大大降低,挫伤了社会资本进入教育领域。分类管理政策的实施使得非营利性民办高校法人属性得以厘清,产权归属也得以明晰。《民促法》中对非营利性民办高校的法人财产权做出清晰界定:

1.明晰非营利性民办高校法人财产的收益主体

规定非营利性民办高校的法人财产收益归高校法人所享有,举办者不得参与学校办学盈余的分配,不得取得办学收益,并且更改在原《民促法》中关于可以获得合理回报的规定[4]。

2.限制非营利性民办学校法人财产使用

《民促法》规定非营利性民办高校法人财产收益包括办学积累等必须全部用于办学,以此来限制该类民办高校法人财产的使用途径。由于非营利性民办高校在以往的实际办学中可能存在一定的营利行为,所以为了规避部分高校法人借由经营管理活动来谋取私利现象的发生,修订稿中明确限制了非营利性民办高校法人财产的使用。

3.厘清非营利性民办高校剩余财产归属

厘清非营里性民办高校清偿债务后剩余财产由谁享有,用在何处是学校法人财产权明晰的重要方面。最新修订的《民促法》将原有:“民办学校清偿上述债务后的剩余财产,按照有关法律、行政法规的规定处理”等概念,明确清晰界定为:“投资者与学校都不再享有对非营利性民办学校终止办学时剩余法人财产的归属权,非营利性民办学校在终止办学后的剩余财产将继续用于其他非营利性学校办学”。

(二)非营利性民办高校享受差别化扶持政策

《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》中明确提出,分类管理后对非营利性和营利性民办高校实行差别化的扶持政策。非营利性民办高校将在政府补贴、购买服务、基金奖励、捐资激励以及土地划拨、税费减免等方面享受有别于营利性民办高校,高于分类管理实施之前的更优惠的扶持政策。并且强调非营利性民办高校与公办高校具有同等的法律地位,享有同样的税收条件,明确了国家的鼓励方向。我国目前对民办高校的财政支持主要由各省决定,有的给予民办高校专项资金支持,有的则按生均计算。严格进行分类管理后,非营利性民办高校的财政支持将会得到保证,以鼓励这些学校更好地为地方经济服务。

(三)非营利性民办高校更易获得社会信任

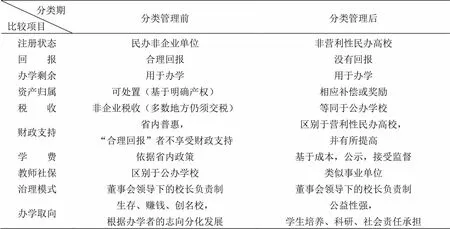

通过表1可以看出,对于非营利性高校来说,严格进行分类使他们在税收、资产归属、治理模式取向等方面都发生了相应的改变,因此也使得其注册身份从民办非企业单位转变为类似事业单位,从而更容易获得社会信任,政府的财政支持非营利性高校的招生和发展更有保证。

表 1 中国非营利性民办高校分类管理前后比较

三、分类管理背景下非营利性民办高校融资模式的发展

分类管理实施后,非营利性民办高校法人属性厘清,产权归属明晰,并且享受差别化扶持政策和获得了更多的社会信任感,这都为其融资模式的发展提供了新的机遇。抓住机遇,改善非营利性民办高校融资模式,可以从以下几个方面入手:

(一)增加对非营利性民办高校的财政资助和政策扶持

民办教育分类管理的初衷之一就是增加对非营利性民办学校的经费扶持力度,非营利性民办高校在分类管理之后在法律上明确了与公办学校具有同等地位,在办学教育上也具有绝对的公益性,因此政府增加财政资助和政策扶持是毋庸置疑的。政府的财政资助和政策扶持可以通过直接和间接两种方式进行[5],遵循新修订的《民促法》中的原则:直接扶持方面,政府可以通过政府补贴、基金奖励、捐资激励等措施,或制定类似于“不低于公办学校生均拨款或生均公用经费的30%给予补贴”的对策等,来保证各地对民办高校的财政扶持资金足额到位,帮助对非营利性民办学校解决融资困难的问题。间接扶持方面,政府可以通过让非营利性民办高校在用地方面享受与公办高校相同的土地划拨政策和在税收方面享受与公办高校同等的税收优惠和减免政策。

可以说民办教育分类管理的实施,在财政资助和政策扶持上将给非营利性民办高等教育带来新的融资环境,今后国家将会加大各省、自治区和直辖市扶持非营利性民办高校的力度,保证国家财政对非营利民办高校的资金扶持到位。甚至针对部分师资优厚、教学质量高、科研水平突出和信誉较好的非营利性民办高校,政府可以为其提供专项财政拨款,使其得以优先发展。

(二)鼓励社会各界对非营利性民办高校的捐赠

长期以来我国民办高等教育始终处于社会捐赠事业的边缘地带,但随着社会捐赠制度的健全和分类管理实施后民办高校社会地位的提升,未来我国非营利性民办高校受到社会捐赠的可能性将大大增加。2017年2月24日,新修订的《中华人民共和国企业所得税法》规定:“企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。”[6]由于公益性捐赠在企业纳税范畴内的相应扣除,将有力地促进企业投资方对民办高校的捐赠热情。

同时由于分类管理的施行,通过自主选择成为非营利民办高校的公益性和社会责任意识增强,其社会各界的信任度也得到相应的提高,在加上政府政策上的差异化扶持,使其相对于营利性的民办高校在社会各界捐赠方面的竞争力大幅度提高。所以非营利性民办高校应充分发挥自身属性和社会认可度的优势,树立良好的社会形象,吸引社会各界的捐助。政府对于社会各界对公办高校和非营利性民办高校的捐赠也应一视同仁,给予相同的鼓励支持。

(三)赋予非营利性民办高校监督体制下的收费定价权

根据对我国目前融资环境和融资模式的分析,在未来的许多年中,学费收入依然将作为我国民办高校教育经费的最主要来源。教育是一种依赖人力资本的行业,随着经济发展和人力资本持续增加,民办高校的办学成本也将不断提高。最新修订的《民促法》中规定民办高校收取费用的项目和标准根据办学成本、市场需求等因素确定,向社会公示,并接受有关主管部门的监督,非营利性民办高校学杂费收取的具体准则由当地人民政府制定。目前部分省市在分类管理实施之后,对非营利性民办学校的具体收费标准设定了一定的上限,在不超过上限前提下,非营利性民办高校可以自主定价。这一规定意味着非营利性民办高校在学费收取方面虽然不具有完全的自主定价权,但是其收费项目和标准不同于以往的单一标准,而是可以充分考虑办学成本和市场需求在一定的限度内自主定价。

允许非营利性民办高校在一定限度内自由浮动学费不仅会提高民办高校的发展质量和办学水平,而且会促使民办高校更加关注教育质量和社会需求。因此,赋予非营利性民办高校监督体制下的收费定价权,让其在政府和社会各界的监督下合理的核算办学成本、分析市场需求后自主定价是可行之举,也是解决非营利民办高校融资问题的重要方式。

(四)吸引举办方对非营利性民办高校的投入

就分类管理而言,非营利性民办高校的举办者不得取得办学收益,这就意味着今后我国非营利性民办高校举办者的投入在某种程度上可以视为捐资,当举办者选择将学校定位为非营利性民办学校而获得政府和社会各界更多支持的同时,也意味着他将放弃自身的财产权,有利的办学条件和个人利益之间非此即彼的两难选择降低了很大一部分举办者的投资热情,从而减少了非营利性民办高校举办者进一步的资金投入。

因此为了吸引更多的社会资金进入非营利性民办高等教育领域,同时让已有的非营利性民办高校举办者有热情继续加大投入,就必须要完善在捐资办学过程中对举办者个人财产权利的保障,完善捐赠型法人与出资者之间的财产归属关系从而推进分类管理的施行。《民促法》中一是明确了非营利性民办高校捐资办学的发展导向,并承诺在高校办学终止时将会给予举办者合理的补偿或奖励;二是提出民办高校的举办者可以根据章程的规定,担任董事长或校长等职务,并参与学校管理。以上两点都可以很好保障非营利性民办高校举办者的合法权益,从而激发其办学积极性和注资热情。

再者,政府和非营利性民办高校也可以提出相关政策或者制度来吸引举办者对非营利性民办高校的投资热情,培养我国的教育慈善家,例如在举办者退休后可以享受同级别公办高校领导待遇,或者高校可以用举办者的名字命名学校及建筑物,或树立永久性的纪念物等,以此来肯定举办者为教育事业发展所做的贡献和其巨大的社会价值。

(五)增加银行贷款融资模式的可行性

前面分析了在分类管理之前,民办高校在信贷融资方面风险较多,能力不高。在分类管理实施之后,非营利性民办高校由于其在税收政策、财产归属、治理模式、办学取向等方面都发生了相应的改变,其注册身份也从民办非企业转变为类似事业单位,都将使其获得更多的社会信任,社会偏见逐渐淡化,同时政府在招生政策方面的也会发生一定的倾斜。考生对报考非营利性民办高校的想法也会逐渐发生改变,生源不稳定的问题有望逐步得到解决。稳定的生源、较为自主的学费定价权,再加上政府的财政支持,都使得非营利性民办高校的招生和发展更加稳定,从而能增加其从银行等金融机构获得贷款的可行性。

[1]迟永慧.我国高等学校投融资改革研究[D].北京:对外经济贸易大学,2016.

[2]王玉丽.我国民办高校融资模式研究[D].广州:华侨大学,2016.

[3]申政清,王一涛,董圣足.非营利性民办高校的经费如何筹措——基于美国非营利性私立高校的比较[J].现代教育管理,2018(01).

[4]熊子瑞.分类管理中非营利性民办学校法人财产权困境与对策——基于《民办教育促进法》的修订[J].兵团教育学院学报,2017(01).

[5]周海涛.有序推进民办学校分类管理改革[J].教育经济评论,2016(02).

[6]全国人大常委会关于修改《中华人民共和国企业所得税法》的决定[N].人民日报,2017-02-25.

Research of the Financing of Non-profit Private Higher Education under the Classified Management

SU Yue

(Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

With the rapid development of private higher education in our country, there are many problems in the financing of private colleges and universities, such as the cost-sharing mechanism in a single, limited investment behavior, the lack of credit financing ability and so on. Private schools have been classified according to non-profit and for-profit for management since September 1, 2017. This paper will analyze the changes of some aspects, including legal persons, property rights, policies and public confidence, in the financial environment of non-profit private colleges and universities after the implementation of classified management. And it will try to explore the financing mode of non-profit private colleges and universities from the four dimensions of financial support, social donation, Tuition Pricing and credit financing to promote the healthy development of private colleges and universities.

classified management; non-profit; private colleges and universities; financing

2018—07—14

苏月(1993—),女,河北保定人,河北大学2017级在读研究生。

G648.7

A

1008—6129(2018)04—0085—006