纪念亡者的墓志

墓志是记述死者姓名、生卒营葬的年月及其生平事迹的刻石。一般文后有赞铭,所以又称墓志为墓志铭。墓志不像碑立在墓前,让人共睹、凭吊,而是随棺椁一同埋入墓穴之内,所以又称为埋铭、圹志。

墓志的起源

关于墓志的起源,应从两个方面来认识。按商周时代的丧葬习俗,即使王侯贵族死后也只是有墓而无坟。墓指墓穴,而坟则是指墓上隆起的土堆、土丘。现在我们通常将“坟”与“墓”并称,但早在两千多年前两者是分开讲的。关于坟的记载,最早见于春秋时代,在《礼记·檀弓》中曾记录孔子为父母起坟之缘由。孔子说:“吾同之,古也,墓而不坟。今丘也,东西南北之人也,不可以弗识也,于是封之,崇四尺。”可见孔子知道上古有“墓而不坟”之风俗,他之所以要为自己父母筑起四尺高的坟丘,是因为自己是四处奔波之人,怕祭奠父母时难寻墓址。由孔子所言推测,此时已由在宗祠祭拜先人开始转向墓祭,这种墓祭的风俗始于春秋而盛行于汉,应该说我们现在“上坟”或“扫墓”与墓祭风俗是一脉相承的。也正是源于对亡者的祭奠、铭记与颂德,墓碑出现了。墓碑的功用在于下棺、标明亡者姓氏生平事迹、颂词等,形制已具完备。与墓志不同的是碑立于地上墓前,而墓志与棺椁则深埋于地下。应该说,墓碑对墓志的出现有着间接的影响。

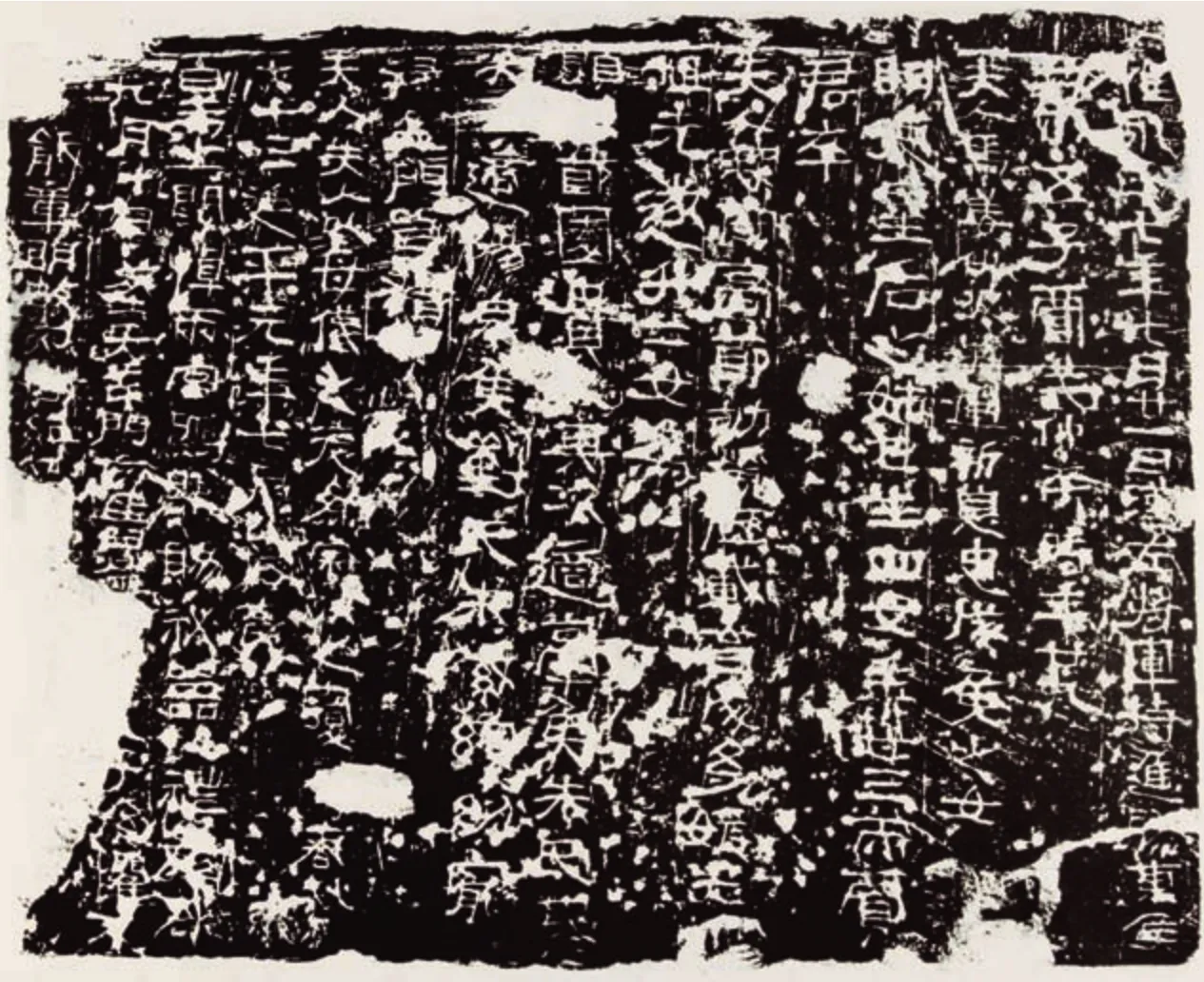

墓志出现的直接原因与禁碑有关。由于魏晋有禁碑之令,使墓碑的发展受到抑制,人们为了纪念亡者将墓碑缩小埋入地下。1979年在秦始皇陵西侧的临潼县赵背户村发掘修建始皇陵的秦刑徒墓地时,发现这些随葬的刑徒砖瓦上面刻记着死者的姓名、籍贯、爵位及身份名称等,应视为我国发现最早的墓志雏形。至汉代,具有识墓作用的刻石文字多出现于墓门、主室墓柱、石椁和黄肠石,以及画像石的边框处。如1987年河南唐河新店发现的新莽时期画像石墓内刻文“郁平大大尹冯君孺人始建国天风五年十月十七日癸巳葬,千岁不发。”其内容虽然简短,但与后来墓志文字已颇为相类。三国两晋时代出现了柩铭、神座,因此这一时期被称为真正意义上的墓志产生期或转型期。所谓柩铭、神座,其形状与墓碑相类似,石质,圭首或圆首,规格较小;所刻写的文字内容一般较简短;直立于墓室之内,深埋于墓中。如民国初期,河南洛阳出土的三国曹魏时期《鲍捐神座》和《鲍寄神座》。可见,秦汉以来丧葬礼仪中,存在着不同形式标识墓主的习俗,也正是由于禁碑使这些墓志雏形得以快速催生,墓志便出现了。

《鲍捐神座》《鲍寄神座》拓本

随着丧葬制度与祭墓风俗的发展演化,墓碑并没有因禁碑而消亡,相反经历了短暂制约后,其形制进一步完善发展了;墓志又因禁碑而催生,成为另一种特殊的墓葬标识形式。可以说,墓碑与墓志诚如一对孪生兄弟,同源却不同形,共同承担着对亡者的纪念。

后秦弘始四年(403年)十二月《吕他墓表》及其拓本

二、早期的墓志

关于墓志何时出现,历来众说纷纭。清代学者叶昌炽认为墓志始于西汉,罗振玉、马衡等人认为墓志最早出现于东汉,而顾炎武、端方等认为墓志始于南朝。显然,他们受到当时墓志出土情况与见识的局限。墓志作为一种器物类型,我们首先要界定其所具有的特征:一是埋设在墓葬中;二是标志亡者;三是志文有相对固定的文体;四是有较为固定规范的形制。

今天我们以此来审视现存墓志,可以说1929年洛阳出土的《马姜墓记》是我国目前发现最早的石质墓志。此记为不规则横方石,铭文15行,约200字,葬于东汉延平元年(106年)九月十日。铭文首先记载马氏之夫卒年,并及自身家世、卒年葬地;言明子孙惧不能章明,而刻石纪留之因;其中亦不乏溢美之词。客观地讲,它具有较完备的墓志铭文与形制,并专为标志亡者而制作,与此后之墓志十分相似,只是称谓不同而已。另有人把1990年河南偃师出土的东汉永平十六年(73年)《姚孝经砖志》定为是我国目前发现最早的砖质墓志。然而,从铭文“永平十六年四月廿二日姚孝经买槁伟家地约亩出□有名者以券书从事□中弟□周文功□”看,应是墓主置墓地的买地券书,并不是墓志。

东汉延平元年(106年)九月《马姜墓记》拓本

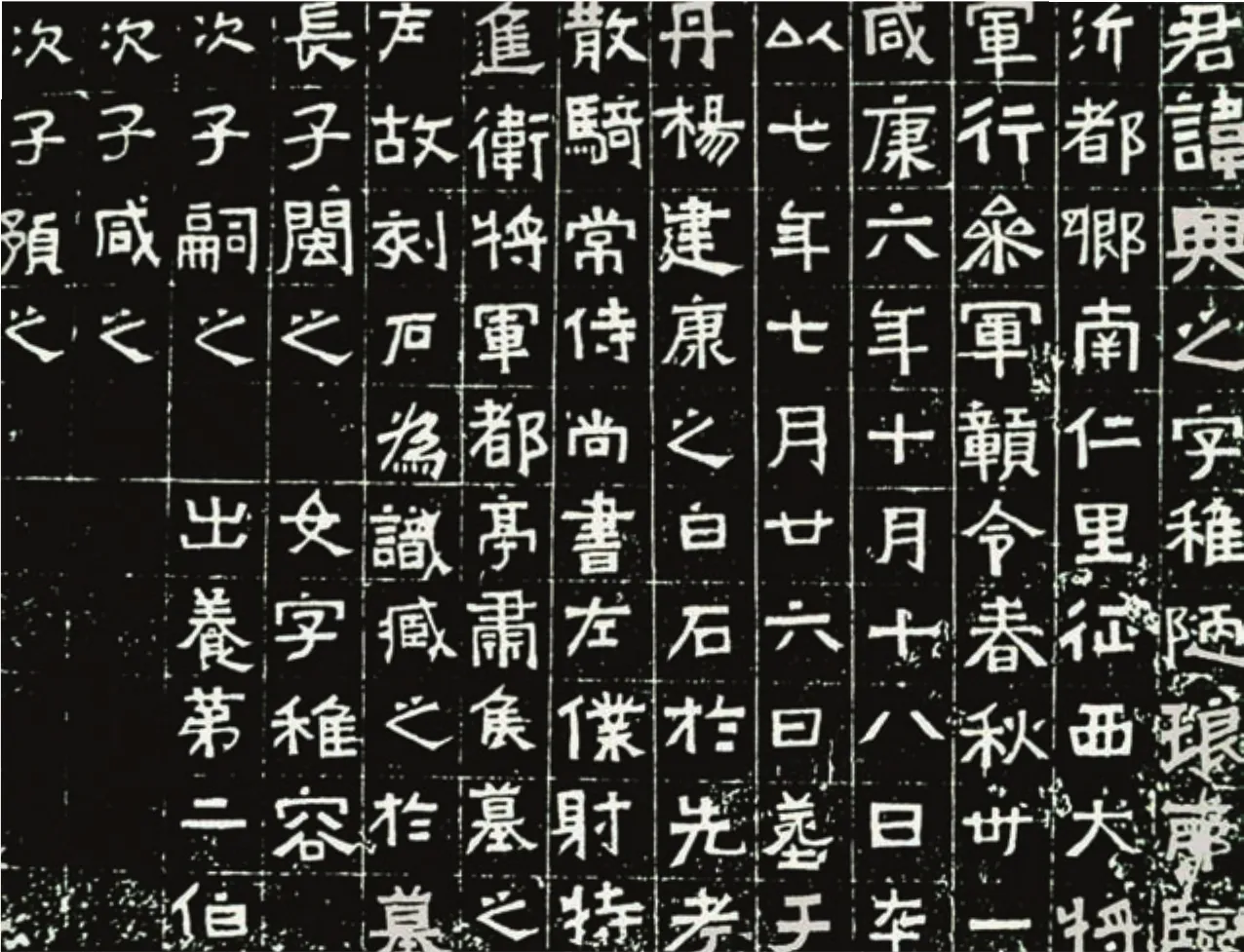

墓志初期称谓各异,或谓柩,如西晋《武威将军魏邹墓志》,额隶书题“晋故武威将军魏君侯柩”;或谓墓,如西晋《刘韬墓志》;或谓铭,如西晋永嘉元年(307年)四月《王俊夫人华芳墓铭》;或谓墓表,如后秦弘始四年(403年)十二月《吕他墓表》。

墓志的形制,起初并没有定例,仍取碑形,为竖式、长方形,只是缩小了很多。有的取圭首,上顶是尖的,如西晋泰始四年(268年)《镇南将军张永昌墓志》,碑形,两面刻,阳首刻二龙,阴首刻二兽。有的取圆首,如西晋元康元年(291年)《处士成晃碑》,虽称为碑,实为墓志,高69.3厘米,宽28.8厘米,圆首上刻三道晕痕,两侧又刻螭首纹饰;此外,还有西晋《徐夫人官洛碑》《沛国相张朗碑》等。当然,亦有无首者,如西晋永嘉二年(308年)《石尠墓志》。

1965年在南京出土的东晋咸康七年(341年)七月《王兴之墓志》,志石取横方形,有阴文线格,是早期墓志由长形转向方形的代表作品。此后之墓志虽亦有竖式长方形,然已为少数;数量最多的,也较定型的,应该是方形。

南朝墓志仍取方形,尚未发现有盖者。南朝大明八年(464年)《刘怀民墓志》,曾作为“墓之有志,始自南朝”之例证,虽已时过境迁,但作为南朝墓志之代表仍有其现实意义。

东晋咸康七年(341)七月《王兴之墓志》拓本

魏志

北魏时不再禁碑,碑、墓志等刻石又得到了空前的发展,墓志形制更趋完备。据马子云《碑帖鉴定浅说》载:“洛阳邙山出土之太和二十年(496年)《南安王元桢墓志》,志石四周边缘凹下半寸许,且首行无标题,标题刻于盖上,惜此盖已佚,此为方志有盖之始。”最初的墓志无石盖,到了北魏时期,始有志盖,盛于隋唐。墓志盖有如碑之首,盖上刻朝代、死者的官阶、姓氏。一般为篆书,所以又称“篆盖”。志、盖合在一起称为“一盒”。

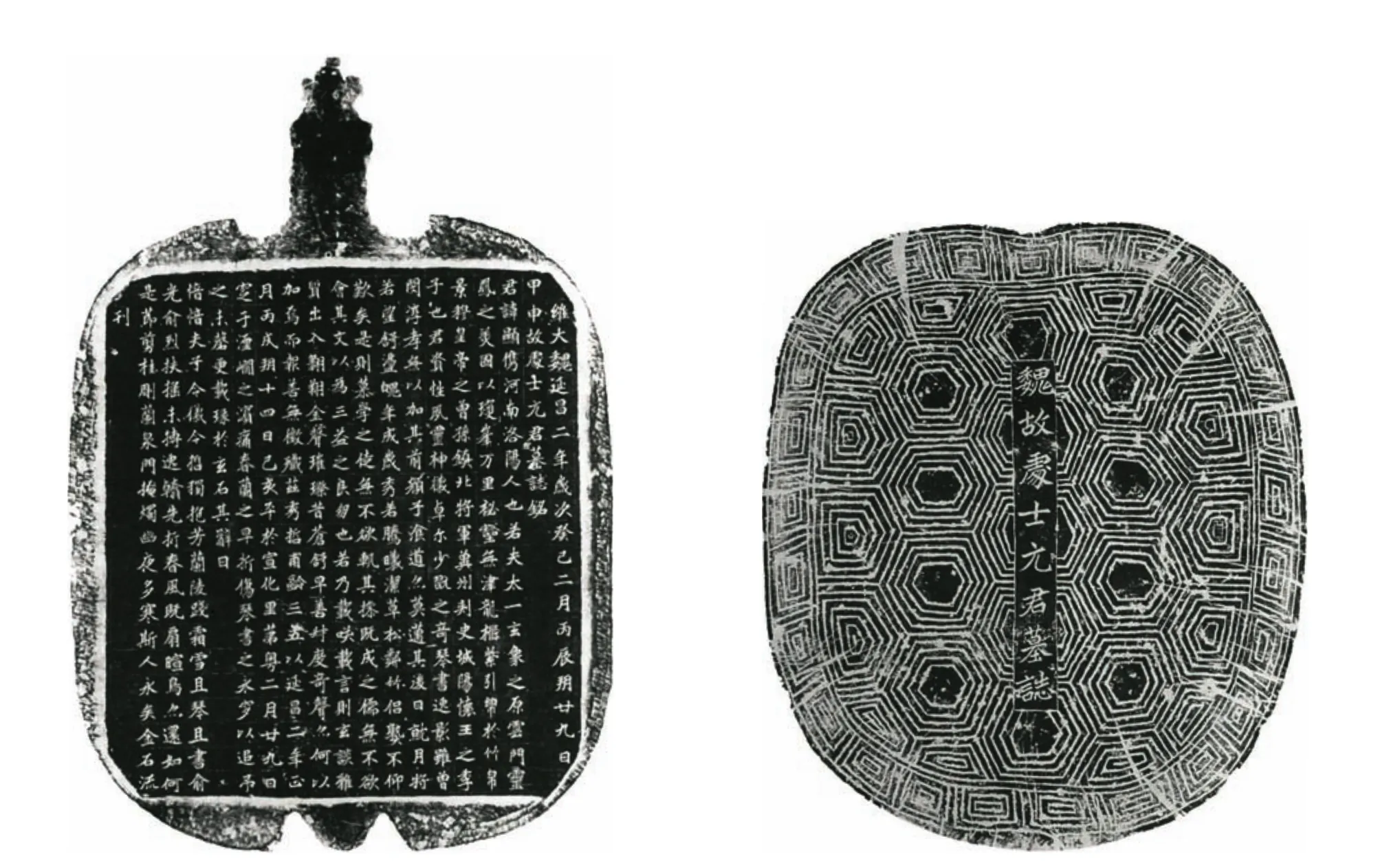

北魏延昌二年(513年)又出现一种龟形的特殊墓志,《处士元显俊墓志》志盖为一整石雕成的,盖为龟甲,中刻正书九字标题,志身即龟身,首、尾及四足雕刻极为精美;唐贞观五年(631年)《李寿墓志》同样呈现给我们一件巧夺天功的龟形墓志精品。目前,龟形墓志仅此二例。

纵观北魏墓志书法,可以说是“千家竞秀,万种风流”。前期墓志书法棱角分明,气象雄浑,笔势线条多取斜势,刀法洗练,意味浓重, 如《元桢墓志》(496年)、《元彬墓志》(499年)、《元鉴墓志》(507年)等。后期墓志的书写更趋工整典雅,书风愈加多样,如《元遥墓志》(517年)、《李璧墓志》(520年)的劲健开张;《司马显姿墓志》(521年)、《元倪墓志》(523年)的跃动与飘逸;《刁遵墓志》(517年)、《崔敬邕墓志》(517年)、《张黑女墓志》(531年)的古雅秀逸与萧散多致。遗憾的是,这一时期书写墓志均不署书者姓名,今天也很难与当时之名家一一对应,但是不能否认这其中也有大量民间书家的作品。正因为如此,他们创造了魏碑书风,在中国书法史上留下光辉璀璨的一页。

北魏延昌二年(513年)龟形的特殊墓志《处士元显俊墓志》拓片

隋唐墓志

北魏延昌二年(513年)龟形的特殊墓志《处士元显俊墓志》

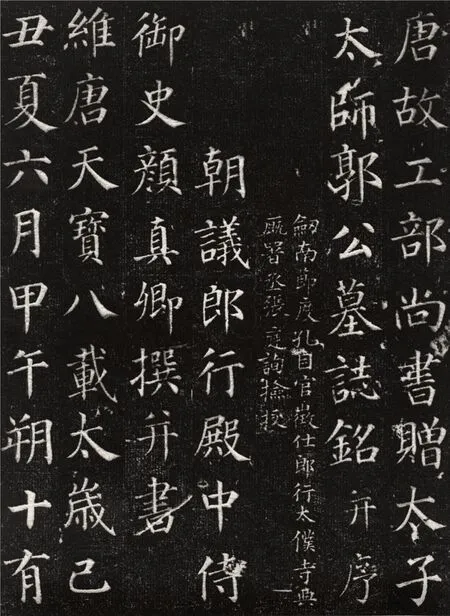

颜真卿撰并书《郭虚己墓志》

隋代,墓志上承六朝,下启唐宋,形制与文体形成定式,代表作有《张通妻陶贵墓志》(597年)、《董美人墓志》(597年)。唐代的墓志历史上流传最多,超过任何一个朝代,制式也是最全的。概言之,隋唐墓志与前代墓志相比特点有三:一是形制、志文规范统一。墓志一般尺寸为两三尺见方,刻制工整;讲究的志石,四周均线刻花草、鸟兽、神灵等图纹,可谓精美。志文一般由“序”与“铭”组成,文献内容丰富;王公大臣志文较长,词藻华丽,极尽铺陈夸饰;一般贫民志文较短,文辞简单。二是权臣、文人、雅士参与墓志的撰文与书丹,代表了当时文学与书法的较高水平。如虞世南书《汝南公主墓志》、韦应物撰《戴令言墓志》、韩愈撰《李虚中墓志》、颜真卿撰并书《郭虚己墓志》、张旭书《严仁墓志》、韩择木书《南川县主墓志》等。三是书体多样。唐初墓志多以初唐四家书风为依归,中晚唐则追摹颜、柳为时尚;志文除楷书外,亦有隶书、行书、草书。

宋代墓志的数量明显少于唐代,仅是唐的十分之一,元代又不及宋的一半。由此,可以看出墓志盛行于北魏、隋唐,至宋以后逐渐衰落。就其收藏价值而言,除其文献价值外,更重要的则是其书法艺术价值。

墓志收藏

清末、民国时期,墓志大量出土,最初只重视有文字的墓志,墓志盖并未得到应有的重视,拓本盖多失拓,并有遗失。如何认定墓志有无志盖,通常要看墓志铭的文字前面有无标题,有标题的一般是无盖,有盖的墓志铭前一般无标题,直书“君讳什么”。

随着墓志的大量出土,墓志收藏也渐被重视。早期偏重墓志收藏的有端方的“匋斋”、于右任的“鸳鸯七志斋”、张钫的“千唐志斋”、李根源的“曲石精庐”等。其中除端方“匋斋”所藏散逸外;于右任“鸳鸯七志斋”所藏多为北魏墓志名品,约四百余方,后全部捐赠给陕西西安碑林,现在碑林博物馆墓志廊可观赏;李根源“曲石精庐”所藏墓志,现藏苏州石刻博物馆。只有张钫“千唐志斋”现仍在原址,已成为河南洛阳著名的文化景观,所藏以唐志为主,收1209方,另有宋明墓志15方,均镶嵌于窑壁上,蔚为壮观。

陕西西安碑林博物馆墓志廊