追溯:昭陵六骏的离散

美国费城的宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)是美国知名的常春藤盟校(Ivy League),也是美国立校时间最久的高等教育机构之一,由本杰明·富兰克林创建于1740年,美国现任总统唐纳德·特朗普即毕业于此。十九世纪中后期,随着南北战争的结束,美国迈上了高速发展的道路,亦参与到欧洲诸国探索世界的洪流之中。宾夕法尼亚大学(下文简称宾大)是美国最早迈出脚步的,当时宾大的教员们在费城富商的支持下,计划前往美索不达米亚探寻两河流域的古代文明,他们要求学校支持建立一座专业的古物保管处,以安置探险所得,宾夕法尼亚大学博物馆应运而生。宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆(Univer sity of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,下文简称宾大博物馆)始创于1887年,其名称几经变更,但探索、发掘和收藏来自世界各古文明的目标始终未变。

1911年,卸任宾大校长之后查理斯·哈里森博士(Charles Custis Harrison,1844-1921年)来到宾大博物馆担任董事会会长,协助新任馆长乔治·高登博士(George Byron Gordon)。一位是政治家和企业家,一位是具有田野发掘经验和博物馆管理经验的学者,二人的配合默契且卓有成效,博物馆扩建工程很快付诸实施。新展厅体量巨大、结构特殊,是一座高110米、直径110米的圆形大厅。大厅不仅平面呈圆形,顶也为圆形穹顶,整个建筑空间为全砖结构,没有任何柱子作为支撑,直到一百多年后的今天仍然是美国最大的无柱大厅。在拥有了两河流域、埃及和南美等文明丰富藏品的专门展厅后,具有远见的馆长高登将目光投向了当时还不为美国大众所熟悉的遥远文明—中国。他大胆地决定将这座无比宏伟的新展厅作为展示中国艺术的专门空间。

宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆的圆形大厅

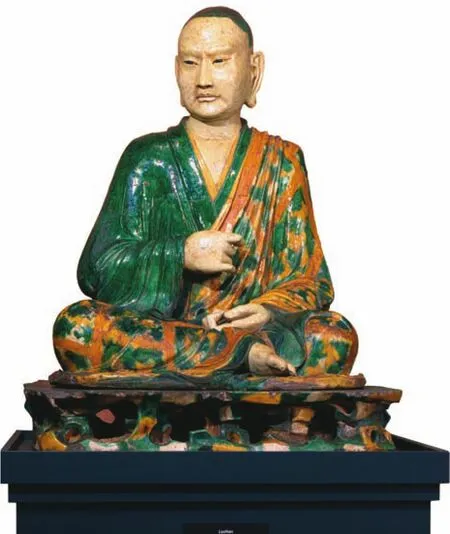

自1916年中国艺术大展作为圆形大厅的揭幕展拉开帷幕,穹顶下开阔的展示空间已经用于收藏、陈列中国文物长达百余年之久,学界甚至以“中国圆厅”一词专指这里。宾大博物馆的中国文物大多是在1914年到1927年间入藏的,涵盖中国青铜器、陵墓石刻、佛教造像、寺观壁画和三彩器等种类,藏品之精让人赞叹。其中尤以雕塑类最佳,包括汉晋时期的有翼神兽、来自响堂山石窟的佛教造像以及著名的易县辽三彩罗汉等。而在这些精品之中最为著名的,大约应是来自唐太宗陵园的两块浮雕。

昭陵是唐太宗李世民和文德皇后的陵园,凿山为陵、规模宏大,位于今陕西省礼泉县。在靠近山陵的祭殿两侧曾列置“昭陵六骏”石刻。六块巨石上以浮雕形式分别刻画六匹骏马,它们是李世民征战四方时的得力坐骑。昭陵的营建始于贞观十年(636年),在这一年太宗选定九嵕山安葬过世的长孙皇后,这也将是他死后的永眠之所。陵园工程规模宏大,李世民希冀将其生平的功绩如纪念碑一般昭示后人。相传这功勋卓著的六匹战马的石刻是由阎立本拟图造像,太宗将他们列置陵园、永伴左右,不仅是出于对战马们的喜爱,也是对征战岁月的永恒纪念。

陪伴陵前的六骏分别是拳毛騧、什伐赤、白蹄乌、特勒骠、青骓和飒露紫。它们在太宗陵园内历经千余年岁月变迁,屹立不倒,并且为后世艺术家提供来自唐代的艺术灵感,如金代赵霖就曾据此绘制《昭陵六骏图》长卷,亦为传世佳作。

2009年到2010年,飒露紫和拳毛騧经过中美文物修复专家会诊并修复后,以更完美的面貌重新示人。现在二骏对称陈列在易县三彩罗汉两侧。一百年前,它们是如何离开太宗身侧,远渡重洋来到中国圆厅的?这段距今天不远的历史,却众说纷纭,被演绎出无数版本,仿佛一场罗生门。两匹“骏马”本身,就足够书写一段传奇……

飒露紫即是“昭陵六骏”之一。研究认为“飒露”一词来源于突厥语,“飒露紫”即为“勇健者的紫色骏马”之意。“紫燕腾跃,骨腾沈骏,气警三川,威凌八阵”是太宗皇帝对飒露紫的赞语。621年,骁勇而年轻的李世民曾骑着这匹紫红战马东征洛阳、铲除王世充势力。飒露紫是昭陵六骏浮雕组中最具有情节性的一件,也是六骏中唯一一件有人物相伴的。当时李世民身犯险境,飒露紫胸中一箭,仍载着他突出重围。浮雕刻画的并非激战的场景,而是选取了战事稍歇时的一个瞬间—护驾而来的邱行恭正欲为负伤的飒露紫拔箭。我们可以看到此时的邱行恭仍然身着战袍,他左手撑住飒露紫的胸部,右手发力欲拔出羽箭;飒露紫虽身受重伤仍笔直站立,不见丝毫懈怠。这个凝固住的静态瞬间,恰到好处地暗示出战争的激烈,也显示出太宗挚爱战马的勇猛本色。

易县辽三彩罗汉高105厘米 宽64厘米

拳毛騧亦为昭陵六骏之一,是许洛仁在虎牢关进献给李世民的坐骑。李世民骑着拳毛騧与河北割据势力窦建德余部刘黑闼数次激战,在洺水之役中拳毛騧身中九箭英勇战死。李世民对它的赞语是:“月精按辔,天驷横行。孤矢载戟,氛埃廓清”。在浮雕画面中,拳毛騧头略低,披挂全套鞍具,前后各有一腿略微抬起,好像正迫不及待地整装待发。整组昭陵六骏姿态各异,或静或立或奔或走,各自之间形成鲜明对比,也满足整组浮雕动静结合的视觉表现需求,这也是当六骏聚合时才能完整欣赏的景致。

昭陵六骏图金 赵霖 宽27.4厘米 长444.2厘米 北京故宫博物院藏

1907年法国汉学家沙畹(Édouard Émmannuel Chavannes,1865-1918年)在中国考察,足迹遍布河南、四川、山西、山东、陕西、辽宁、北京等地,寻访并拍摄了大量重要的中国古迹,后集结出版《北中国考古图录》(Mission archéologique dans la Chine septentrionale,1909年),在欧美引发了探索古老中国的巨大热情。这部书比关野贞和常盘大定合著《支那文化史迹》的发布还要早20年左右,因而保留了更多文物原始信息,极具研究价值。在《北中国考古图录》中,未曾到达过九嵕山的人们第一次有机会看到昭陵六骏,或许因为这些唐代伟大的石刻太过让人惊叹,不幸也随之而来—诸多“按图索骥”的古董商对这些精美的浮雕动起了贪婪的念头。古董商格鲁尚(A.Grosjean)、阿道夫·沃什(Adolf Worth)和马塞尔·宾(Marcel Bing)都曾对昭陵六骏表现出极大的兴趣,一时之间,活跃在陕西的古董商和文物掮客们为了得到六骏“各显神通”。

根据宋联奎《苏庵杂志》“辛亥后,石骏为师长张云山取其二,移置长安旧督署,然断泐不堪矣”的记述,另对照卢吴公司西安分号负责人王昶轩写给吴启周的信件可知,六骏命运很早便开始了分歧……飒露紫和拳毛騧被运离昭陵事在1912年前后,由陕西辛亥革命的主要领导人之一、袁世凯改编后陕军第一师师长张云山运往西安独占。剩下的四骏也不能幸免,1913年5月,外国古董商(据保尔·马龙指称,此人是格鲁尚的代理人戈兰兹)将遗留原址的四骏运离礼泉,途中遭遇当地农民的拦截,冲突中,石骏被推下山崖。后来这些残破而珍贵的浮雕于1917年被运往陕西省图书馆收藏,1950年前后,被移至陕西省博物馆保存。陕西省博物馆即西安碑林博物馆前身,现在到碑林博物馆,还能一睹四骏的风姿。

而西安张云山的都署也并非飒露紫和拳毛騧的最终归处,即便离开昭陵,文物掮客对它们的垂涎也从未停止。众所周知,二骏是由文物巨鳄卢芹斋(C.T.Loo,1880-1957年)运送出境,并出售给宾大博物馆的。关于这段公案,卢芹斋一直争辩购买二骏使用合法手段,且是来自袁世凯的直接授意。然而最近解密的建国初期查封的卢吴公司上海分部的档案表明,事实似乎并非如此。在卢吴公司西安分号雇员王昶轩和吴启周往复信件中透露,卢吴公司实际参与了二骏运送出西安并盗卖出境的整个过程。

根据陈文平的研究,尽管早在1914年卢吴公司已经表现出了对“唐陵马片”的格外关注,但并未有将其盗运出国的切实举动,他认为正是在这一年卢芹斋与时任宾大博物馆馆长的乔治·高登的相识与合作,成为卢芹斋决定盗卖昭陵二骏的诱因。

正如上文提到的,在二十世纪的头几年,中国古老的石雕石刻在欧美尚未打开市场,远没有书画和瓷器受到欢迎。而宾大博物馆空旷的建筑空间,不仅需要大量文物,也需要文物有一定的体量,这样才能凸显出建筑空间和文物之间的良好呼应。正是在筹备新展厅揭幕展的过程中,高登结识了卢芹斋。1914年,卢芹斋同意免费将手中的绘画、瓷器和造像出借给宾大博物馆展览使用,这位精明的古董商还意外发现高登对他手中的佛造型相当有兴趣,很顺利地便将三尊佛像售予了博物馆。

卢芹斋声称是在1915年获得二骏,并运往位于纽约的卢吴公司,但事实情况并非如此。周肇祥在《琉璃厂杂记》中记述是厂肆延古斋的赵鹤舫借助袁世凯次子袁克文之手,将二骏由西安盗运至北京,时间约在1916年前后。尽管有证据表明,卢吴公司和赵鹤舫的延古斋有密切的交易往来,但是仍缺少直接证据表明卢芹斋是何时以何价格获得的二骏,但我们可推测二骏由北京运送往大洋彼岸的美国,大致是发生在1916年到1918年之间的事情。

有趣的是,根据周秀琴在《昭陵两骏流失始末》中的记述,她在翻阅宾大博物馆东方部副主任毕士博的日记时,发现他记录了1917年10月17日写给馆长高登的信,那时二骏已被搬离西安,并认为它们迟早会在美国市场上出现。根据此我们也可以知道宾大博物馆对昭陵六骏的兴趣也确实早已有之。

上/飒露紫 高172.7厘米 长207厘米 宽43.2厘米

下/拳毛騧 高166.4厘米 长207厘米 宽44.4厘米宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆藏

果然,不久之后的1918年3月,高登在卢芹斋位于纽约的仓库首次见到了二骏石刻,他马上表现出了极大兴趣。在此后的一个月,高登与卢芹斋频繁联系,很快便达成协议—一方面,由卢将二骏免费借于宾大博物馆展出;另一方面,高登也承诺说服董事会购买这两件唐代雕刻杰作。

1918年5月8日,二骏抵达费城。根据记录可知,它们是以碎块的形式运送的,并最终在宾大博物馆拼装完成。卢芹斋最初为二骏石刻开价15万美元,这在当时可谓是一笔巨款,因此高登在筹措资金时也面对极大的压力和困难。随后宾大博物馆与卢芹斋展开了长达数年的价格拉锯,尽管在此过程中波士顿艺术博物馆和大英博物馆都表现出对二骏的兴趣,但最终宾大博物馆以12.5万美元的价格得到了二骏的所有权。1921年,实业家艾尔德里奇·约翰逊(Eldridge R. Johnson,1867-1945年)的捐赠使宾大博物馆终于付清了欠款,自此二骏石刻成为了该馆镇馆之宝,陈列于圆形展厅之中。

在二骏盗案中,中外的古董商、军阀、贵戚都掺杂其中,把本就扑朔迷离的真相搅和得更加浑浊不堪。但在这其中,发挥最大作用,并击败他的老对手们最终获利的,还是卢芹斋。

卢芹斋无疑是复杂的多面体,他出身卑微,老家是浙江北部一个极小的村子卢家兜,而并不是他一直声称的来自湖州家道中落的官宦之家;他去法国也并非是留学生的身份,而是作为张静江的仆从。但不可否认,卢芹斋是成功的,他的古董交易网络横跨欧美,可以说是二十世纪上半叶最著名的东亚艺术品商人。

站在国人的角度,卢芹斋通过贩卖文物(即便是在民国时期,他经手的大多数文物也并非来自所声称的合法渠道),一步步从商铺伙计步入上流社会,不仅在巴黎拥有一栋华美的中式宅邸—彤阁,还与欧美富贾如洛克菲 勒(John Davison Rockefeller,Jr)、摩 根(J.P.Morgan)、布 朗· 戴 奇(Avery Brundage)交谊匪浅,可谓是卖祖求荣。但是对于欧美的收藏家和博物馆而言,卢芹斋又有另一种面貌,他是眼光独到、讲求诚信的商人,是中国文化的信徒和宣传者,是乐善好施的撒玛利亚人。在卢芹斋登上舞台的年代,欧美收藏界对中国艺术的兴趣大多还仅限于瓷器,对于书画、铜器、佛造像这些传统中国艺术的精髓之作,与其说是缺少兴趣,不如说是全无了解。是卢芹斋通过举办展览、发布图录、出版书籍,不遗余力地将中国文化和独特艺术的理念推广出去。为此甚至不计成本将艺术精品用于馈赠著名博物馆,而不是拿它们牟利。他不仅资助学者研究中国文物、帮助穷苦的留学生,还多次以个人所得支援战争阴影下的祖国,并用自己在欧美的影响力为中国募捐集资。他虽然是张静江的家仆,与国民党过从甚密,却仍私下出资资助留学法国的红色青年出版发行报纸。

沙畹《北中国考古图录》(Mission archéologique dans la Chine septentrionale,1909年)中的昭陵六骏

尽管我们不能仅以臭名昭著的文物贩子这样平面化的视角来看卢芹斋,但是不能否认的是,无论怎么审示,他的行为本身确确实实造成了古代文物的流散,有损于中国文化的完整性,更导致了许多不可逆的伤害。经他之手,无数因战乱流离的珍贵文物,如同百多年前的中华帝国一般支离破碎,带着往日辉煌的印记,散落于世界各国的公私收藏,成为列强占有世界理想的点缀。

许多人,包括卢芹斋自己,都持有这种观点:将古老的文物卖到国外,从客观上使文物得到妥善的保护,而如果不是如此,这些文物也会毁于战乱。但我们应清醒地认识到,珍贵文物的流散、尤其是被粗暴剥离原境的不可以移动文物—那些被凿碎带走的佛像、被胶布整片粘走的壁画—大多是毁灭于贪婪的窥伺,而并非战乱本身。正是妄图独占的欲望,对文物、对艺术品古老而落后的贪婪,推动逐利的商人、盗匪去盗掘墓葬、毁坏寺庙和石窟……这些被破坏、被剥离它们原有环境的珍贵文物,将永远失去它们的历史坐标,如同枯叶离开树木的—或许仍然精致,但是脆弱并且单薄。

精美的文物固然重要,它们是智慧的先人留给我们的珍贵遗产,然而脱离了原有环境的文物事实上已经损失了太多的细节和信息……可能有些人认为,那些不能带来利益的细节和信息,遗失就遗失了,并没有什么大不了。但事实上,这些信息的湮灭,是对今人了解历史途径的毁坏。而这样的悲剧直到今日仍频繁发生,并不只百年前的卢芹斋和昭陵二骏,这是我们需要时刻警醒和引以为鉴的。