中医辨证治疗脑梗塞对患者脑神经功能及其疗效的影响研究

河南省周口市川汇区中医院(466001)于才

1 资料和方法

1.1 基本资料 选取我院2015年1月~2017年3月接收的86例脑梗塞患者,按照入院顺序将其分为两组,各43例。A组:18例女,25例男;年龄48~72岁,平均(62.3±4.2)岁;病程4个月~5年,平均(2.3±0.5)年;B组:17例女,26例男;年龄50~73岁,平均(62.7±4.1)岁;病程5个月~6年,平均(2.7±0.4)年。两组患者基本资料对比差异无统计学意义,有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 A组采用常规西医治疗,治疗内容包括改善血液循环、降低颅内压、水电解质、酸碱平衡、营养支持、抗血栓及清除氧自由基等药物治疗。B组采用中医辨证治疗:①痰热腑实型:采用桃仁承气汤加减治疗,选取丹皮、当归各6g;瓜萎、芒硝与芍药各8g;黄芩、大黄各12g加水煎煮取汁,分早晚两次口服。②阴虚风动型:采用镇肝熄风汤治疗,甘草5g;茵陈、生麦芽、川楝子(捣碎)各6g;天冬、玄参、生龙骨(捣碎)、生杭芍(捣碎)、生龟板(捣碎)、生牡蛎(捣碎)各15g;生赭石(轧细)、怀牛膝各30g;将上述中药加水煎煮取汁,1天1剂,早晚各1次。③气虚血瘀型:采用补阳还五汤治疗,桃仁、地龙、红花、川芎各3g;赤芍5g;当归尾6g;生黄芪120g;加水煎煮取汁,每日1剂,早晚各1次。2周1疗程,两组均连续治疗1个疗程。

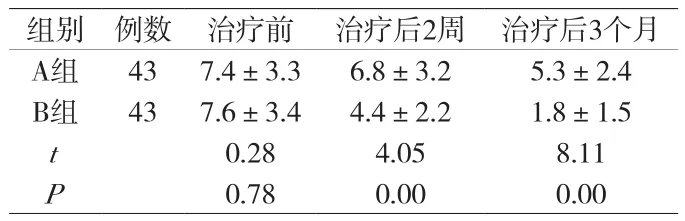

附表 两组治疗前后的NIHSS评分比较(n,±s)

附表 两组治疗前后的NIHSS评分比较(n,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后2周 治疗后3个月A组 43 7.4±3.3 6.8±3.2 5.3±2.4 B组 43 7.6±3.4 4.4±2.2 1.8±1.5 t 0.28 4.05 8.11 P 0.78 0.00 0.00

1.3 观察指标及疗效评定 研究将两组患者治疗前、治疗后2周及3个月的脑神经缺损功能评分、治疗总有效率作为临床观察指标。其中,脑神经功能缺损状况采用NIHSS量表进行评估,得分越低,表明脑神经功能恢复越好。

1.4 统计学处理 采用SPSS22.0分析数据,计数及定量资料用(n,%)和(±s)表示,x2和t检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后的NIHSS评分比较两组患者治疗前的NIHSS评分比较无明显差异(P>0.05),B组治疗后2周、3个月的NIHSS评分明显低于A组,两组对比差异有统计学意义(P<0.05),见附表。

2.2 两组患者的治疗总有效率比较 B组的治疗总有效率97.7%(42/43)明显高于A组83.7%(36/43),组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

脑梗塞是临床常见急诊科高危症,主要发病原因为脑血栓或脑梗塞,采取急救措施后,能有效控制病情发展,但部分患者仍会出现不同程度的偏瘫或语言功能障碍等后遗症[1]。因此,对于患有脑梗塞的患者而言,尽早采取治疗措施,对于改善患者的预后有重要的临床意义。由于西医治疗的疗效欠佳,且易引发并发症。因而,采用中医治疗对于增加临床疗效,减少患者的并发症发生率有积极的作用。而中医上认为脑梗塞属于“中风”范畴,饮食不节、脾胃失调,痰湿生热,导致气虚血瘀,肝风内动,筋脉失养,引发脑梗塞。目前,脑梗塞的中医分型主要包括阴虚风动、痰热腑实和气虚血瘀三种类型,因此,采用中医治疗脑梗塞,还要对患者进行症候辨证,对症施治[2]。

本研究以脑梗塞患者为观察对象,给予患者不同的治疗措施,结果显示B组患者治疗后2周及3个月的NIHSS评分明显低于A组,且B组患者的治疗总有效率明显高于A组。该结果表明采用中医辨证治疗,能显著改善患者的脑神经缺损功能,增强患者的临床疗效。主要原因在于中医辨证治疗能根据不同症型,对于气虚血瘀型患者,补阳还五汤中的当归和黄芪能补气活血,化瘀舒络。赤芍、桃仁等药物可辅助当归,加强其活血化瘀的效果。针对痰热腑实型患者,瓜萎、大黄与芒硝有润肠通便的作用,当归可补血,将其合用时可起到舒经通络,补血益气的功效。阴虚风动型患者采用镇肝熄风汤治疗,怀牛膝有补肾益肝的效果,生赭石有镇肝降逆的作用,龟板、白芍、牡蛎和龙骨可镇肝熄风,玄参有清热祛火,滋阴补肾的功效,诸药合用可镇肝熄风、滋阴潜阳。

综上所述,脑梗塞患者采用中医辨证治疗,能有效改善脑神经缺损功能,缓解临床症状,提升临床治疗效果,适合在临床上推广。