中国高速铁路建设加剧了“城市蔓延”吗?*—来自地级城市的经验证据

邓涛涛,王丹丹

(上海财经大学 财经研究所,上海 200433)

一、引 言

《国家新型城镇化规划(2014−2020年)》指出,我国城镇化快速推进过程中暴露出一些矛盾和问题,其中重要一条就是“土地城镇化速度快于人口城镇化,使得土地资源粗放利用,浪费大量的耕地资源”。当土地城镇化速度与人口城镇化速度不协调且快于人口城镇化时,城市空间容易发生快速、不连续和低密度的扩张,从而导致城市蔓延现象(王家庭等,2015)。中国正处于城镇化和工业化快速发展阶段,人多地少是发展过程中面临的主要问题,如何有效避免城市蔓延进而更加集约高效地利用有限的土地资源,成为中国城市发展研究中亟待解决的关键问题。

总结学术界关于城市蔓延的研究成果,主要可以分为以下三类:第一,地理学和城市规划学领域对单样本城市特定年份蔓延水平的测度分析(蒋芳等,2007;孙平军等,2013;张琳琳等,2014);第二,经济学领域对城市蔓延形成的决定因素探究,如政府行为(秦蒙等,2016a)、市场不确定性(刘修岩等,2016)和城市房价上涨(王家庭和谢郁,2016)等因素对城市蔓延的影响;第三,城市蔓延造成城市生产效率损失(秦蒙和刘修岩,2015)和雾霾污染(秦蒙等,2016b)等问题研究。这些文献分别围绕城市蔓延的测度、城市蔓延的成因以及城市蔓延所造成的社会问题等进行了分析,为本文的研究提供了理论借鉴。值得注意的是,城市蔓延与交通基础设施建设密切相关,城际交通基础设施规划直接影响沿线土地开发行为,致使城市空间向郊区扩张。

中国正处于高速铁路大规模建设期,运输成本的降低加速了城市之间人口、货物和生产要素的自由流动和高效配置。高速铁路的发展深刻地影响着城市发展的各个方面(Willigers和Wee,2011;Li等,2018)。一方面,高速铁路建设促进了劳动力的自由流动,扩大了劳动力的流动范围(Guirao 等,2018),扩大了城市的人口规模(Sands,1993;Verma 等,2013)。另一方面,高速铁路影响了站区周边的房屋价格(Geng等,2015),改变了站区周边的土地利用模式。高铁建设所带来的以交通基础设施为导向的城市扩张,影响着整个城市的空间布局(Garmendia等,2012;Shen 等,2014)。

由此可见,已有文献已注意到高铁建设对城市人口规模变化和空间范围扩张的推动作用。然而,在中国城镇化过程中,一个亟待解决的问题是,当前中国城市空间的扩张速度明显超出了城市人口增加对土地的需求,从而导致土地利用强度下降和粗放发展,即城市蔓延现象出现。因此,本文以城市人口与土地城镇化增速不一致导致的城市蔓延现象为着力点,探讨中国高铁建设是否是引发城市蔓延的诱因,如果是,那么高铁对于不同类型城市蔓延的作用效果是否相同呢?本文通过检验高铁与城市蔓延的因果关系,探讨高速铁路引发城市蔓延的作用机理,希望能为政府制定有效措施以规避高铁负面效应提供依据。结合中国人多地少的现实国情以及新型城镇化建设的具体要求,本文对快速城镇化进程中中国高铁建设与城市空间布局规划具有重要意义。

本文的学术贡献体现在:第一,丰富了对城市蔓延影响因素的认识。本文结合中国人口和土地城镇化的现有形势,聚焦高速铁路建设这个重要交通因素,采用科学的计量方法进行实证检验,深入分析了高速铁路建设是否是引发城市蔓延的诱因。第二,中国的城市蔓延机制不同于发达国家,城市规模等级、区位特点以及高铁设站选址等因素会使不同城市蔓延水平受高铁的影响程度有很大差别。本文将中国城市按照特征分类来检验高铁开通对不同类型城市蔓延水平的差异性影响。

二、理论分析与研究假说

(一)高速铁路对城市蔓延的影响路径

以克鲁格曼为代表的新经济地理学派(Krugman,1991;Krugman和Venables,1995;Fujita等,1999)重点关注了外部规模经济与交通成本的相互作用,并以此解释区域工业集中、区域中心和外围格局产生的原因。高速铁路通过提高城市的交通可达性和降低城市之间的运输成本强化了地区间的时空收敛效应,成为要素自由流动和交易成本下降的重要推动力。本文将从集聚效应、收入效应和城市发展三方面,分析高速铁路对城市蔓延的作用机制。

1. 集聚效应导致城市蔓延。一是企业集聚。高速铁路开通有助于推进经济要素在城市的集聚,尤其会对生产要素流动性强的服务业产生重要影响(董艳梅和朱英明,2016;邓涛涛等,2017),并可影响企业办公的区位选择(Willigers和 Wee,2011)。二是劳动力集聚(Lin,2017)。高速铁路降低了劳动力的流动成本,扩大了劳动者的就业范围。为了追求个人利益的最大化,劳动力从工资水平较低的地区流向工资水平较高的地区,导致城市人口规模变化并加剧了人口分布的不均衡(Sasaki等,1997;Sánchez-Mateos和 Givoni,2012)。在市场体制下,城市人口规模的扩大和企业数量的增加,使城市土地需求不断扩大,由于房地产商看好市场,为了降低建设成本,其倾向于不断向郊区发展,最终导致城市蔓延。

2. 收入效应使城市蔓延现象加剧。交通基础设施是推动区域经济增长的重要因素(Aschauer,1989;张学良,2012;Deng等,2014),高速铁路有助于促进城市经济增长和居民收入水平提高。一方面,居民收入水平提高会增加对住宅的需求,相较于城市内部土地供给不足,郊区土地可开发空间大,具有地价低和环境好等优势,居住区会逐步向郊区延伸。另一方面,城市空间是经济发展的载体,市场规模扩大导致对土地的需求增加,尤其是经济发展过程中,第二产业和第三产业的迅猛发展,增加了对城市用地的需求。企业和个人均倾向于选择城市周边地价较低的郊区,从而引起城市的蔓延发展。

3. 城市自身发展需求。中国城市一般倾向于在城市外围(包括城市建成区边缘和远郊区)新建高铁站。主要原因在于城市内部土地成本较高,且新修高铁线路对城市内部设施影响较大。高铁站点周边便捷的交通集聚了大量的人流、物流和信息流,将带动零售、餐饮等服务业发展,往往可以形成以高铁站点为核心的新商业圈。政府借助高铁红利带动城市的发展,在城市外围规划建设高铁新城和开发区等做法直接带动了城市蔓延。基于上述分析,本文提出假说1:相比于没有开通高速铁路的城市,开通高速铁路的城市蔓延现象更为严重,即高速铁路建设加剧了城市蔓延。

高铁建设加剧城市蔓延的传导机制如图1所示:

图1 高铁加剧城市蔓延的传导机制

(二)城市特征与城市蔓延

中国幅员辽阔,不同的城市呈现出不同的发展特征,本部分从城市特征方面分析高铁对城市蔓延的影响机理。(1)城市规模特征。人口规模大的城市发展较为成熟,市区人口已经趋于饱和或过饱和,政府为缓解人口压力往往会超前规划城市建设,居民为躲避高房价或提升居住质量更倾向于选择郊区来满足自身需求。此外,大城市经济发展基础良好,相对于中小城市来说,更有动力和潜力利用高速铁路建设来促进郊区的发展,期望实现城市空间的“多中心”发展。(2)城市区位特征。中国东中西部城市呈现出不同的发展特征,东部地区城市分布比中西部更为密集,高铁发展加强了城市之间的经济联系,会产生“同城效应”。根据“点—轴”理论,高速铁路沿线形成发展轴线和“经济走廊”,使东部城市市场逐渐融合为一体,在产业分工、商务活动和休闲旅游等方面建立起广泛的分工合作关系,因而城市之间逐渐消除边界概念,空间范围不断扩大。(3)高铁设站位置。政府谋求依托高铁红利提升城市竞争力和建设水平,会加大在高铁新城、工业园和开发区上的投入,而居民为便捷出行或改善居住条件,也会倾向于选择临近高铁站的郊区来满足自身需求。此外,高铁站离市中心越远,由于交通导向的原因,会使城市空间向高铁站方向扩张,导致城市蔓延。据此,提出如下假说:

假说2:城市蔓延与城市规模有关,高速铁路对规模较大城市的蔓延水平影响更大。

假说3:城市蔓延与区位条件有关,高速铁路对东部地区城市的蔓延水平影响更大。

假说4:高铁站离城市中心越远,高速铁路对城市蔓延的影响越大。

三、研究设计与数据来源

(一)城市蔓延的测度

关于城市蔓延的测度有多种方法。在经济学文献中,通常使用人口/就业密度、城市建成区面积增长率以及人口—土地增长弹性等指标来测度城市蔓延。也有学者指出,对城市蔓延状态影响最核心的指标是人口居住密度(Lopez和Hynes,2003;Fallah等,2012)。这些测度方法均是以区域人口密度为测度对象计算城市蔓延指数。现实中人口在某一区域内的分布密度是不均匀的,区域样本大小及位置选取均会影响计算结果。

城市蔓延的测度主要有单指标法和多指标法(刘洪银和王向,2015),多指标法在数据和技术处理要求上比单指标法高,通常不适合用于计量分析。利用综合的单指标足以说明城市空间的过度扩张。本文目的在于探究城市土地扩张与城市人口增长速度的不一致性,根据已有研究(王家庭和张俊韬,2010;王家庭等,2015)做法,本文用城市建成区面积的增速与城区人口增速之比表示城市蔓延指数。该方法相对简洁,并能直接体现出各城市人口的低密度蔓延特征。

其中,SPRAWLit表示城市i在t期的蔓延指数;LURit表示城市i在t期的建成区面积,LURi0表示基期城市建成区面积;PURit表示t期i城市的城区人口,PURi0表示i城市基期城区人口。《中国城市建设统计年鉴》从2006年开始统计城区人口数据,本文以2006年作为基期求得2007−2015年城市蔓延指数。

(二)高速铁路对城市蔓延的影响

本文采用双重差分(DID)模型检验中国高速铁路建设是否加剧了城市的蔓延现象。双重差分估计的主要思想是:通过计算外生的公共政策带来的横向单位和时间序列两个方面的差异,最终识别公共政策的“处理效应”(周黎安和陈烨,2005)。中国高铁作为国家战略主要用于连接经济相对发达的区域中心城市(直辖市、省会城市和副省级城市),而区域其他城市是否开通高铁,主要取决于该城市是否位于中心城市之间的连线上。因此,参考已有学者(张克中和陶东杰,2016;Qin,2017)做法,本文的研究对象不包括直辖市、省会城市和副省级城市,这样在很大程度上能够避免因高铁与城市发展存在反向因果关系而引发的内生性问题。本文将全国地级市分为受高速铁路开通影响的处理组和不受高速铁路开通影响的对照组。通过双重差分方法计算处理组和对照组在政策实施(高速铁路开通)前后的变化量,然后再计算两组变化量的差值,即求得倍差,从而衡量高速铁路开通对城市蔓延影响的净效应。变量“是否开通高速铁路”将城市开通高速铁路的当年和此后取值为1,否则为0。另外生成7个指标变量,探究每一年高铁开通对于城市蔓延的影响,如果2009年该城市开通高铁,则HSRi2009等于1,否则为0,以此类推。估计模型如下:

其中,SPRAWLit为第i个城市在t期的城市蔓延指数,体现为城市建成区面积增速与城区人口增速之比。HSRit为组间虚拟变量,HSRit=1时为处理组,HSRit=0时为对照组,表示i城市在t期是否开通高速铁路。ui为个体固定效应,vt为时间固定效应。β为双重差分统计量,也是本文重点关注的结果,这里度量的是高速铁路开通的影响净效应。如果该统计量为正且在一定统计水平下显著,则表明高速铁路开通促进了城市蔓延;如果该统计量为负且显著,说明高速铁路开通能抑制城市蔓延;如果该统计量不显著,则表明高速铁路开通对城市蔓延的作用效果不明显。εit为残差项。Xit为控制变量,结合相关文献,本文加入经济因素、市场因素和政府因素等作为控制变量。

1. 经济因素:用人均GDP(PGDP)的对数值表示经济发展水平,经济发展水平会直接决定城市发展水平。2. 市场因素:产业结构(IND)用二三产业占GDP比重表示,第二、三产业发展对城市用地需求的提高会影响城市蔓延;用房地产投资总额占GDP比重表示房地产投资(REAL),房地产投资水平不仅能影响城市经济的发展,随着城市人口增加对住房需求也会增加,这会促使城市向郊区扩张。3. 政府因素:用人均道路面积表示市内交通(TRA),人均道路面积表示城市交通基础设施的完善程度,居民更倾向于房价较低的郊区,因而市内交通能直接影响人口的低密度扩张;政府支出(GOV)反映政府政策和政府干预对城市蔓延的影响,用政府支出占GDP比重表示。

(三)高速铁路对不同类型城市蔓延的影响

基本模型反映了高速铁路对城市蔓延的总体影响。在基本模型的基础上,选取城市规模、城市区位和高铁站位置三个城市特征作为分类标准,在模型(2)的基础上,加入高铁开通与城市特征的交叉项来检验高速铁路对不同类型城市的影响。估计模型如下:

CHARAi分别代表城市规模①2014年,国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》,对原有城市规模划分标准进行了调整,明确了新的城市规模划分标准。新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档:城区常住人口50万以下的城市为小城市,其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市,20万以下的城市为Ⅱ型小城市;城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市;城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市,其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市,100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市;城区常住人口500万以上1 000万以下的城市为特大城市;城区常住人口1 000万以上的城市为超大城市。因此,本文根据此标准进行分类,城区人口100万以上为大城市;100万以下为中小城市。SIZEi、城市区位②东中西部地区省市划分方法按国家统计局网站标准。LOCAi和高铁站位置SITEi。交互项系数表明高铁开通对不同类型城市蔓延影响的差异。如果交互项系数β2显著,说明高铁对不同类型城市影响存在显著的异质性;若交互项不显著,说明高铁对于不同类型城市蔓延水平的影响没有显著的差别。

需要说明的是,本文以2006年为基期计算城市蔓延指数,因此城市特征的分类标准亦根据2006年来确定。(1)SIZEi是2006年i城市的人口规模。本文将城市规模设置为虚拟变量,即城区人口小于100万的城市为中小型城市,赋值为0;城区人口100万以上的城市为大城市,赋值为1。(2)LOCAi为城市i的区位虚拟变量。中西部开通高速铁路的城市数量较少,因此将中西部城市合并为一组,位于东部地区城市LOCAi设置为1,位于中西部城市LOCAi设为0。(3)SITEi为高铁站位置虚拟变量。由于每个城市的形态并不规则,如果单纯根据高铁站与行政中心之间的绝对距离评价高铁设站区位会存在一定的误差。本文根据高铁车站与行政中心之间的相对距离来评价高铁设站区位。具体做法如下:首先,假设城市沿市中心均匀地向周围扩张,城市空间接近圆,求得各城市的半径。其次,根据百度地图搜索各城市高铁站与市政府的交通距离。最后,比较交通距离与城市半径大小。如果交通距离大于城市半径,则认为该城市高铁站在城市外围(建成区边缘或远郊区),SITEi赋值为1;如果交通距离小于城市半径,则认为该城市高铁站处于城市内部,SITEi赋值为 0。

(四)样本选择与数据来源

本文根据《中国城市建设统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》数据整理计算出文章所需数据。研究对象为地级市市辖区,城区人口数据来自《中国城市建设统计年鉴》,其他数据来自《中国城市统计年鉴》市辖区数据。实证研究区间为2007−2015年,人口和建成区面积数据为2006−2015年。高速铁路开通数据根据国家铁路局网站开通线路依次查询,我们查询了2006−2015年期间新开通的高铁线路和高速铁路站,主要包括G字头和C字头列车③欧洲早期组织国际铁路联盟(UIC)将旧线改造时速达200公里、新建时速达250−300公里定义为高速铁路。中国在2014年1月1日起正式实施的《铁路安全管理条例》中明确规定:高速铁路是指设计开行时速250公里以上(含预留),并且初期运营时速200公里以上的客运列车专线铁路。根据中国高速铁路定义,D字头列车主要是在既有线路上改造提速而成,不能算严格意义上的高速铁路。因此,本文中的高速铁路为新建高速铁路线,主要包括G字头和C字头列车。。如果是上半年(6月30日之前)开通高速铁路,则认为是当年开通,如果是下半年(7月1日及以后)开通,则认为开通时间为下一年(张克中和陶东杰,2016)。中国首条高铁为2008年8月1日的京津城际高铁,因此将2009年作为高铁开通第一年。

另外,考虑到一些城市在研究区间内设立,剔除新设立的城市。①毕节市和铜仁市设立于2011年,三沙市设立于2012年,海东市设立于2013年。考虑到本文实证研究区间为2006−2014年,所以样本未包括新设立的四个市。考虑到高铁建设的内生性问题,研究样本剔除了直辖市、省会城市和副省级城市,因此研究数据共包括250个地级市。考虑统计年鉴中个别指标数据缺失问题,采用非平衡面板数据。

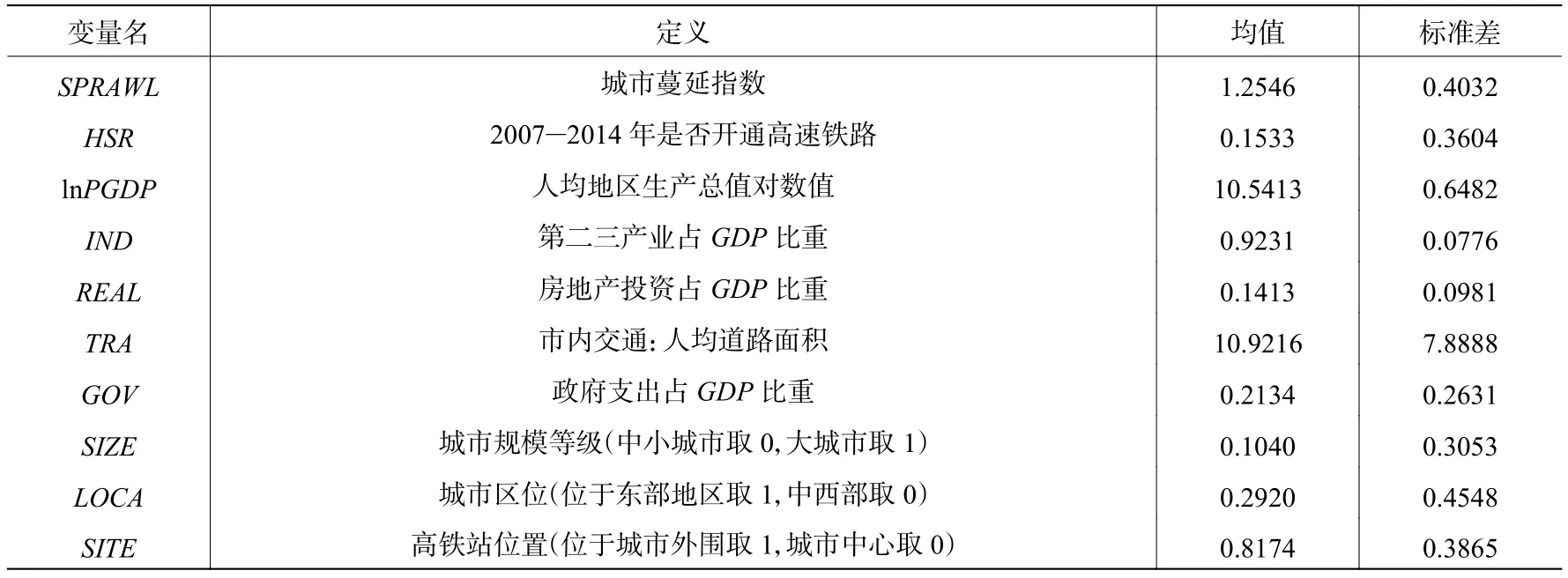

表1 主要变量描述性统计

四、实证结果分析

(一)高速铁路开通对城市蔓延的影响

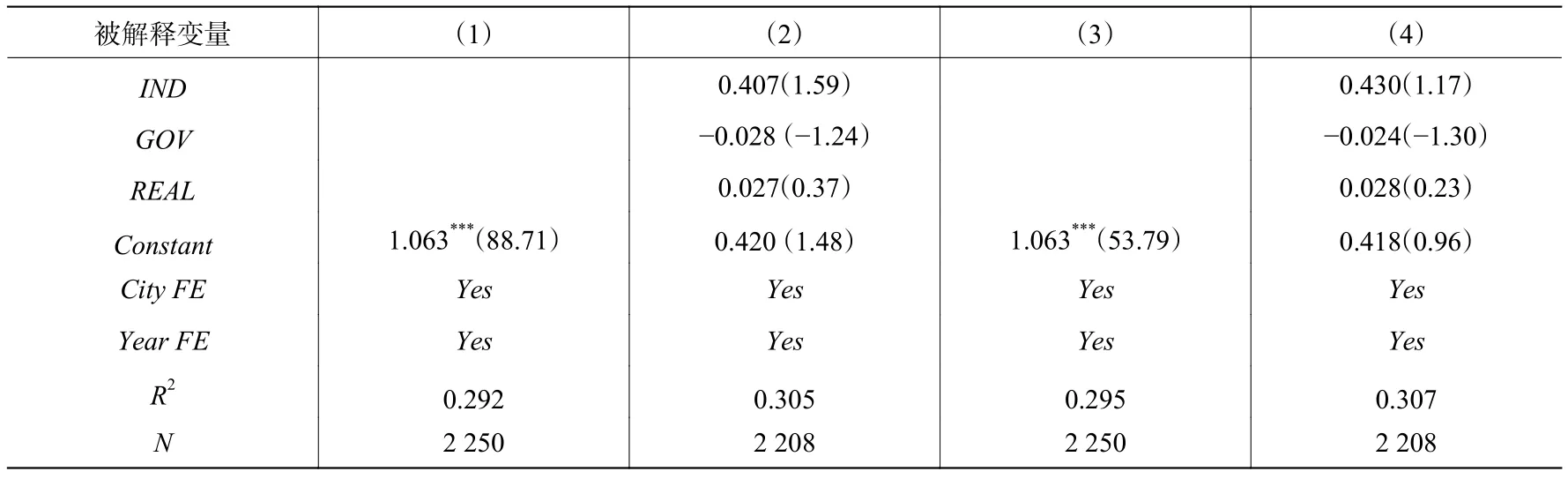

本节重点关注高铁建设对于城市蔓延的因果效应,采用双重差分方法检验高速铁路对于城市蔓延的总效应,并考察高铁逐年开通对于城市蔓延的影响。中国首条高铁为2008年8月1日开通的京津城际高铁,根据本文的处理方法,认为高铁效应从2009年开始,以此类推。表2汇报了高速铁路对城市蔓延影响的估计结果。其中,模型(1)和模型(2)估计了高速铁路对于城市蔓延的总体影响。模型(3)和模型(4)估计了高速铁路逐年开通对城市蔓延的影响。

表2 高速铁路开通对城市蔓延的影响:DID估计结果

续表2 高速铁路开通对城市蔓延的影响:DID估计结果

模型(1)是不含控制变量的估计结果,HSR的系数在5%的水平上显著为正。在模型(1)的基础上加入了可能影响城市蔓延的控制变量后,HSR系数依然显著。模型(1)和模型(2)说明高速铁路的开通显著地加剧了城市的蔓延水平,验证了本文的假说。控制变量中,市内交通(TRA)在1%的水平上显著促进了城市的蔓延,城市内部交通基础设施改善能够促进人口从城市中心向郊区迁移,加剧城市空间范围的扩张。模型(3)和模型(4)估计了高速铁路开通以后每一年对城市蔓延的作用效果。回归结果显示,2009年、2010年、2012年和2013年高铁开通系数在统计上具有显著性,高铁影响呈现出阶段性特征,这说明这四年高速铁路开通加剧了城市蔓延现象。值得注意的是,高铁开通后期系数在统计上不显著。可能的原因是:本文研究对象为新建高铁线路,大部分新建高速铁路站位于城市建成区外围或远郊区。而高铁新城和新区成为政府拉动地方经济新的增长点,也是城市扩张、房地产开发和卖地收入的新战场。因此,政府首先占用农用地进行开发建设,土地扩张超前且快于人口的扩张速度,因而开通高速铁路初期对于城市蔓延的影响更为显著。各城市高速铁路开通以后,一方面是在前期开发的土地上继续建设,城市土地开发利用强度趋于平稳,另一方面高铁站区发展不断成熟,吸引人口逐渐增加,二者综合作用使得高铁对城市蔓延的影响减弱或不显著。

(二)高速铁路对不同类型城市蔓延的差异化影响

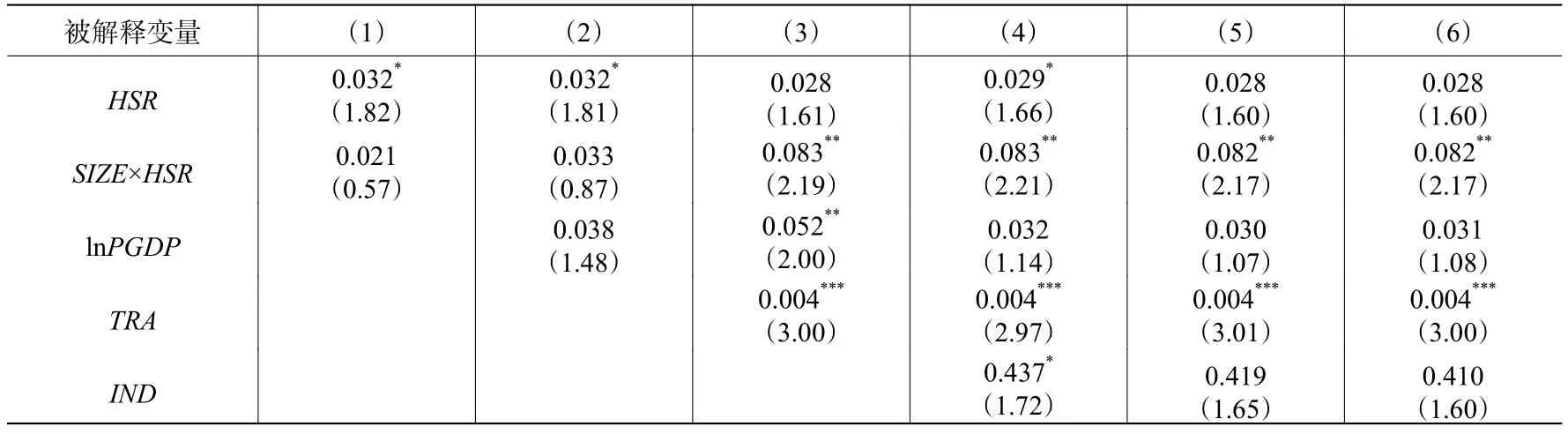

1. 城市规模效应。上一节检验了高铁对于城市蔓延的总效应,本节重点分析高速铁路对于不同类型城市影响的异质性。首先,我们考察不同规模城市的蔓延水平受高速铁路影响的差异。不同规模城市空间特征不同,对人力等资源要素的集聚能力不同,而城市蔓延发生的主要原因在于城市空间扩张与人口增长。因此,高铁对于不同规模城市的蔓延影响也会呈现不同的特征。本文加入高铁与城市规模的交叉项(SIZE×HSR)来表示高铁对不同规模城市蔓延影响的差异,为保证结果的稳健性,本文采用逐步加入控制变量的方法进行回归。

表3 高速铁路对不同规模城市蔓延的影响:固定效应

续表3 高速铁路对不同规模城市蔓延的影响:固定效应

模型中逐步加入控制变量后,交叉项系数变得显著,这与假说2的预期相符,说明受高速铁路建设的冲击,大城市的蔓延现象更为严重,高铁开通使大城市的蔓延比中小城市快8.2%左右。可能原因有两点:第一,本文的研究对象为删除省会城市和副省级城市以后的地级市,其中,大城市正处于快速发展阶段,有一定经济实力和发展潜力,城市空间扩张的需求更高。中小城市经济实力有限,城市扩张动力不足,城市土地扩张速度较慢;第二,规模较大的城市对人口的吸引力更大,高铁建设加速了人口的流入,这类城市发展较为成熟,市区人口密度趋于饱和,房价水平较高,居民为追求更高质量的生活更倾向于选择远郊区离高铁枢纽更近的区域,使郊区人口密度远小于城市中心,进而导致了城市蔓延。与DID模型中高速铁路整体效应相同,市内交通(TRA)系数显著为正,说明在城市快速发展阶段,市内公共交通和高速铁路的共同作用加剧了城市的蔓延。

2. 城市区位效应。本文从城市区位特征入手,加入是否属于东部、中西部表征城市区位的虚拟变量和高速铁路的交互项(LOCA×HSR),检验高速铁路开通对东部和中西部地区城市蔓延影响的差异。模型中系数β2表示高速铁路开通对不同区位城市蔓延影响的差异。估计结果如表4所示,与城市规模特征部分相同,本节亦采用逐步加入控制变量的方法进行估计。

表4 高速铁路对不同区位城市蔓延的影响:固定效应

表4的回归结果显示,逐步加入控制变量,交叉项系数估计结果始终显著为正,与假说3预期一致。这说明高速铁路开通对东部地区城市蔓延的作用更强,高铁的开通对东部地区城市城市蔓延的影响比中西部地区高16%左右。东部地区城市的蔓延程度受高速铁路影响更大,可能有以下四点原因:首先,交通基础设施建设主要带来集聚和扩散效应。东部地区城市密集,城市间人力资本竞争激烈。高速铁路开通后,在交通成本不断降低的情况下,人口更倾向集聚到竞争力强的中心城市,并且东部城市经济均处于快速发展阶段,城市具有发展的需求和潜力。因此,东部地区城市蔓延现象受高铁影响更为严重。其次,东部地区相比于中西部城市交通基础设施更完善,各城市间经济联系更为密切,同城化趋势也更强,城市间逐渐消除了行政边界进而实现了自身扩张效应。再次,高速铁路作为重要的客运基础设施,主要对人口和资本要素流动起作用,对服务业的集聚效应最为突出。而东部地区的第三产业要远比中西部地区发达,其第三产业集聚和发展促使城市用地需求增加。最后,在250个研究对象中,截至2015年,有115个城市开通了高铁,其中,东部地区42个,占东部地区城市个数的57.5%;中西部地区73个,占中西部地区城市个数的41.2%。东部地区开通高铁城市比例明显高于中西部地区,且开通时间较早,而中西部高铁开通时间集中于2013年以后,因此高速铁路对东部地区城市蔓延的影响更大。控制变量中,市内交通(TRA)和非农产业比重(IND)对城市蔓延表现出显著的正向影响。

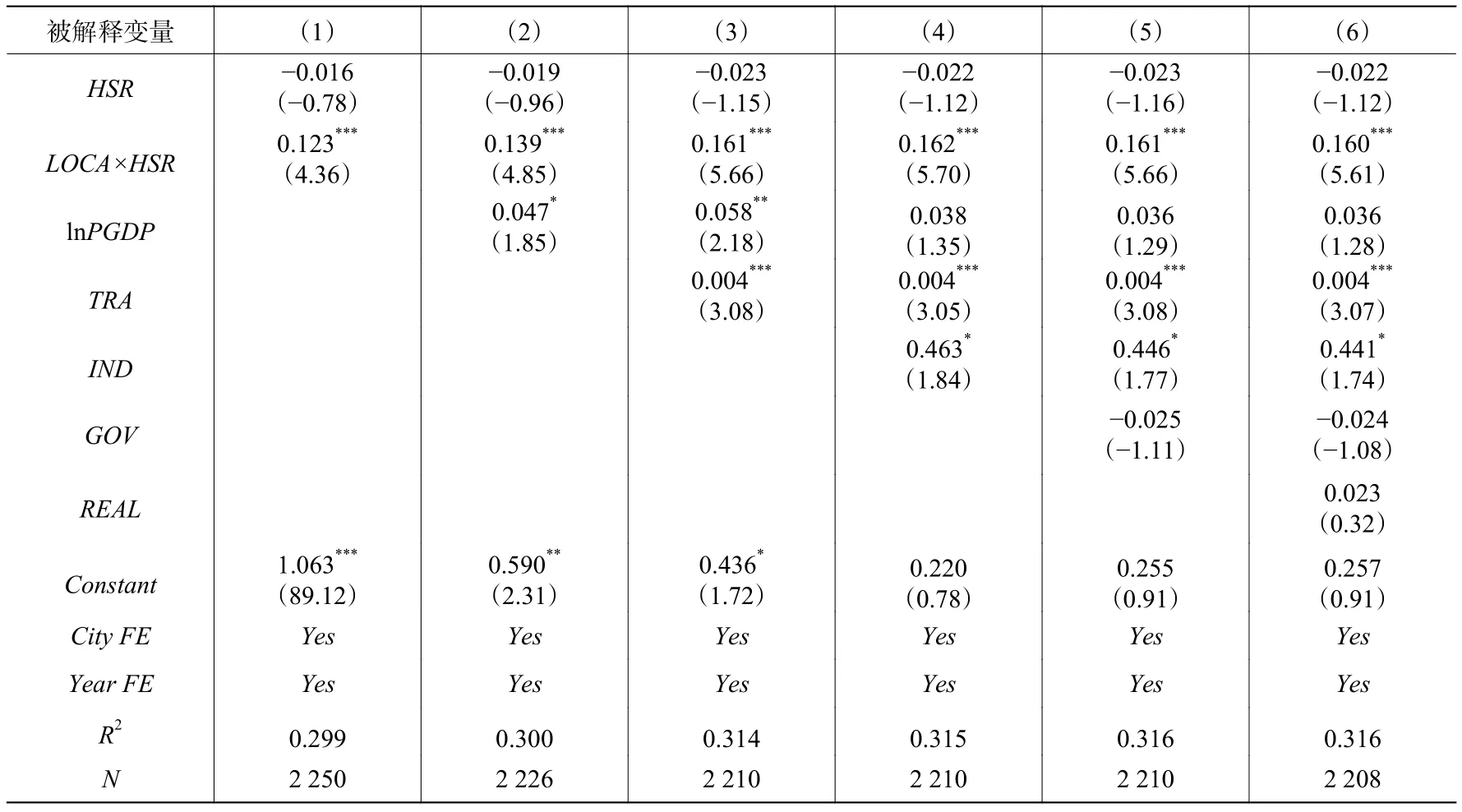

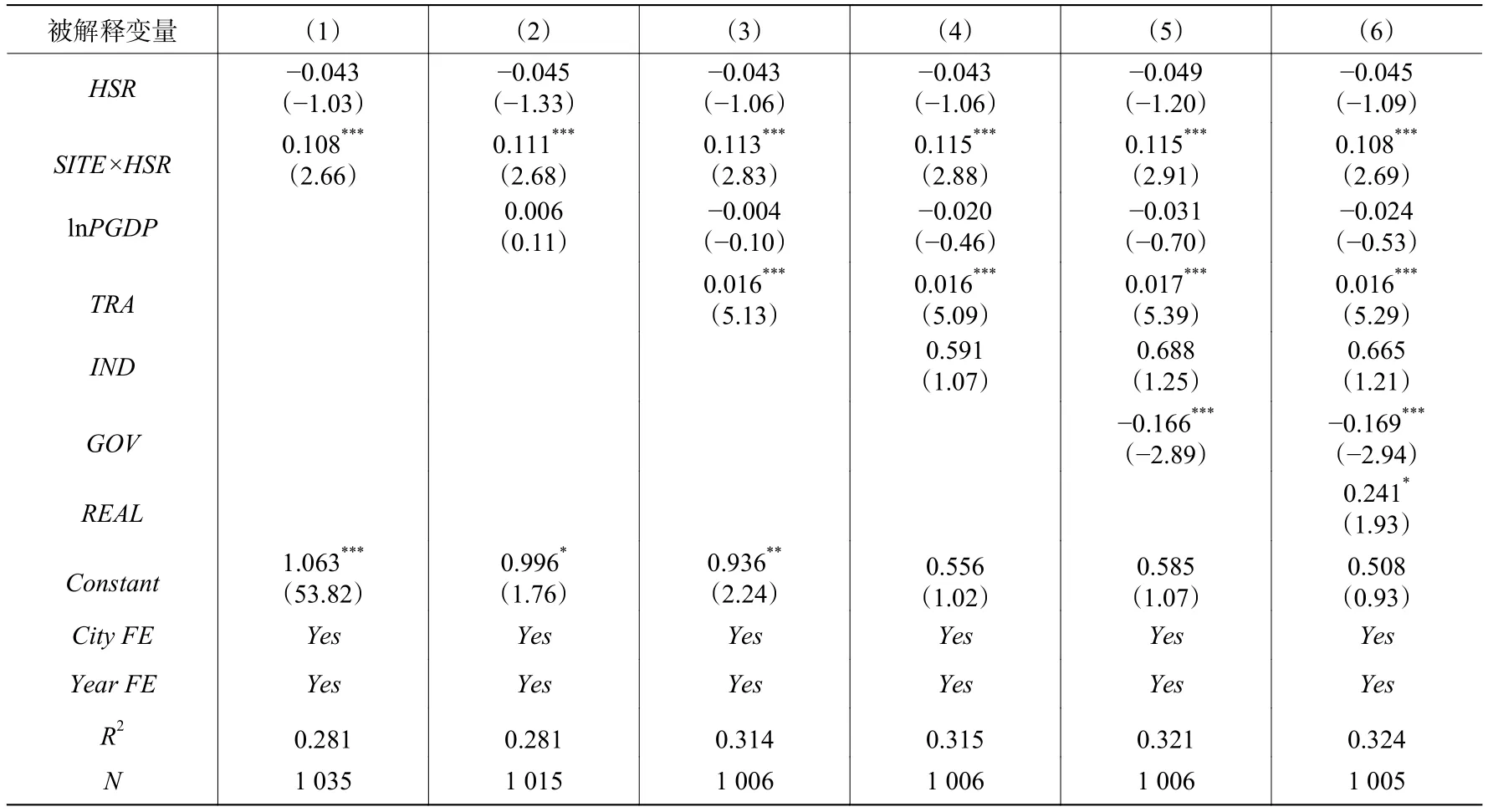

3. 高铁站区位效应。本文从高铁城市内部特征这个更为微观的角度检验高铁设站位置对于城市蔓延的影响。在前文中已检验得到地级市高速铁路开通对城市蔓延具有显著的促进作用,在此基础上,检验不同高铁站点位置对于城市蔓延影响的差异。高铁设站位置通过影响城市土地的开发利用而影响城市的空间布局,会直接影响城市蔓延水平。为检验高铁站的区位效应,在城市开通高速铁路的基础上,本文加入城市高铁站位置变量和高速铁路的交叉项(SITE×HSR)来分析城市高铁站点位置特征对城市蔓延的不同影响,估计结果如表5所示。

表5 高铁站位置对城市蔓延的影响:固定效应

回归模型中,交互项系数β2表示高铁站位于不同位置对城市蔓延影响的差异。与假说4的预期一致,交叉项系数始终显著为正,这说明高铁站点位于城市外围时,高速铁路开通对城市蔓延的影响更大,会比高铁站位于城市内部时的影响高11%左右。中国各地级市为了应对城市发展与城市空间扩张,将高铁站点建在城市外围,直接扩大了城市的空间范围。可能的原因有:第一,政府希望利用高铁带来的红利形成城市新的增长节点,以实现城市的多中心发展。但是,中国高铁建设时间仍相对较短,城市扩张与城市新经济中心的形成需要较长时间,因此城市的发展速度明显滞后于高铁建设所带来的城市空间扩张速度;第二,高铁站点修建以后,周边配套设施并不一定能够满足人们的生活需求,城市外围高铁站点周边的人口数量无法在短时间内大量集聚,因而形成了城市人口低密度扩张的趋势;第三,高速铁路站点建设在城市外围可能引起城市的郊区化,如高铁新城的修建等。但是值得注意的是,即使在交通因素的影响下,人们的居住地逐渐向郊区转移,郊区的人口密度也远低于城市中心,使城市出现低密度的蔓延。

(三)稳健性检验

在使用双重差分方法(DID)估计时,应保证处理组和对照组在高速铁路未开通之前具有相同的趋势,为确保分析结果的客观性和可信度,本文进行了高速铁路对城市蔓延影响效果的趋势性检验。将基于一个反事实的框架来评估高速铁路开通和不开通这两种情况下被观测因素(城市蔓延指数)的变化。根据高速铁路是否开通,将样本分为受高速铁路影响的处理组和不受高速铁路影响的对照组。如果在高速铁路开通之前,处理组和对照组的城市蔓延指数趋势没有显著差异,那么就说明处理组和对照组城市蔓延具有相同的趋势。通过比较处理组和对照组的城市蔓延指数变化,可得出高速铁路开通的实际效果。因此,只有在满足“高速铁路开通之前处理组和对照组城市蔓延指数变化趋势没有显著差异”(即平行趋势假定)的条件下,得到的双重差分估计量才是无偏的。本文通过反事实检验方法验证处理组和对照组的平行趋势假设。

本文将实际开通高铁城市的高铁开通时间提前两年,分别加入高铁开通前一年(HSRi,−1)和高铁开通前两年(HSRi,−2)两个虚拟变量与处理组变量进行检验。如果高铁开通前一年和前两年,高速铁路对城市蔓延的影响都不显著,说明平行趋势假设满足。如表6中结果所示,高速铁路开通前一年和前两年的高速铁路虚拟变量均不显著,即高铁开通前一年和前两年,各城市是否开通高铁对城市蔓延的影响不显著,高铁这一变量对于处理组和对照组的影响是无差异的,处理组和对照组在政策发生之前满足平行趋势假设。高速铁路实际开通之后,高铁虚拟变量与处理变量的交互项显著为正,即高速铁路的开通显著影响了城市的蔓延水平。

表6 高速铁路对城市蔓延的影响:反事实检验

五、结论及政策含义

(一)主要研究结论

中国高速铁路的大规模建设直接推动了中国城市的人口流动和土地利用的变化。然而,在快速城镇化进程中,中国的土地城镇化速度明显快于人口城镇化速度,从而出现了城市蔓延现象。本文采用双重差分方法,将高速铁路开通作为准自然实验,利用2007−2015年中国250个地级城市的面板数据,实证检验高速铁路的开通是否显著地加剧了地级城市的蔓延水平?

主要结论包括:(1)中国高速铁路的开通显著加剧了城市的蔓延水平。在高铁对城市蔓延总效应估计中,高铁变量系数显著为正,说明高速铁路的开通加剧了地级城市低密度的蔓延。(2)逐年检验分析发现,高铁对城市蔓延的影响呈现出阶段性特征。高铁开通前期,高铁加剧了城市蔓延现象;随着高铁网络不断推进,高铁对城市蔓延的影响在减弱或不显著。(3)本文从城市规模、城市区位和高铁设站位置三个特征角度检验高铁对于不同类型城市蔓延作用的差异。首先,高速铁路对不同规模城市的蔓延水平影响不同。大城市经济发展基础良好,相对于中小城市来说,更有动力和潜力进行空间扩张,因而城市蔓延程度受高速铁路影响更大。其次,根据城市区位将城市进行分类,发现东部地区城市的蔓延水平受高速铁路影响更大。最后,通过探究高铁设站位置对城市蔓延的影响发现,高铁站位于外围的城市蔓延速度更快。

(二)相关政策含义

本研究的政策含义如下:第一,本文证实了高速铁路对于城市蔓延的因果效应,即高铁的开通在一定程度上加剧了城市的蔓延现象。在大部分学者关注高铁带来红利的同时,本文通过翔实的数据,证实了高铁建设对于城市发展可能带来的负面影响。因此,各城市在享受高速铁路带来红利的同时,也应积极应对高速铁路站点规划带来的负面效应。第二,本文重点分析了高铁引起城市蔓延的影响路径,城市蔓延的发生与城市本身空间扩张和城市人口增长均有关,最根本的原因是城市土地空间扩张速度快于城市人口增长速度。文章丰富了高铁对于城市蔓延影响机制的解释,佐证了为何高铁对大城市蔓延的影响比中小城市更大。因此,各城市在进行人口引进时,应对空间扩张的速度进行合理控制,使城市人口增长与城市空间扩张相协调,以便及时扼制城市蔓延的发生。第三,文章关注了城市内部特征,即高铁设站位置对于城市蔓延的影响,得到了建设于城市外围的高铁站对城市蔓延正向影响更大的结论,城市扩张显示出明显的交通驱动性,因此各城市在高铁设站规划及高铁站区规划时,应与城市自身发展阶段相契合,避免盲目扩张,以使城市布局更加科学合理。

人口与土地城镇化协调性问题是中国快速城镇化过程中亟需解决的关键问题。根据本文的研究发现,高速铁路建设已成为诱发中国城市蔓延现象的重要因素。由于中国高铁开通年限所限,本文只能观察到高铁对城市蔓延的短期影响,而高速铁路对城市蔓延的长期影响则需要未来长期进一步跟踪研究。

* 本文受上海财经大学研究生创新基金项目:高速铁路建设对中国城镇化的影响研究(CXJJ-2017-453)资助。

主要参考文献:

[1]邓涛涛,王丹丹,程少勇. 高速铁路对城市服务业集聚的影响[J]. 财经研究,2017,(7):119−132.

[2]董艳梅,朱英明. 高速建设能否重塑中国的经济空间布局——基于就业、工资和经济增长的区域异质性视角[J].中国工业经济,2016,(10):92−108.

[3]蒋芳,刘盛和,袁弘. 北京城市蔓延的测度与分析[J]. 地理学报,2007,(6):649−658.

[4]刘洪银,王向. 城市蔓延与服务业发展——基于城市面板数据的实证研究[J]. 财贸研究,2015,(3):1−11.

[5]刘修岩,李松林,秦蒙. 开发时滞、市场不确定性与城市蔓延[J]. 经济研究,2016,(8):159−171.

[6]秦蒙,刘修岩. 城市蔓延是否带来了我国城市生产效率的损失?——基于夜间灯光数据的实证研究[J]. 财经研究,2015,(7):28−40.

[7]秦蒙,刘修岩,李松林. 中国的“城市蔓延之谜”——来自政府行为视角的空间面板数据分析[J]. 经济学动态,2016a,(7):21−33.

[8]秦蒙,刘修岩,仝怡婷. 蔓延的城市空间是否加重了雾霾污染——来自中国PM2.5数据的经验分析[J]. 财贸经济,2016b,(11):146−160.

[9]孙平军,封小平,孙弘,等. 2000−2009年长春、吉林城市蔓延特征、效应与驱动力比较研究[J]. 地理科学进展,2013,(3):381−388.

[10]王家庭,张邓斓,孙哲. 私人汽车消费加剧了城市蔓延吗?——来自地级市层面的经验证据[J]. 经济评论,2015,(6):108−117.

[11]王家庭,张俊韬. 我国城市蔓延测度:基于35个大中城市面板数据的实证研究[J]. 经济学家,2010,(10):56−63.

[12]王家庭,谢郁. 房价上涨是否推动了城市蔓延——基于我国35个大中城市面板数据的实证研究[J]. 财经科学,2016,(5):103−111.

[13]张克中,陶东杰. 交通基础设施的经济分布效应——来自高铁开通的证据[J]. 经济学动态,2016,(6):62−73.

[14]张琳琳,岳文泽,范蓓蕾. 中国大城市蔓延的测度研究——以杭州市为例[J]. 地理科学,2014,34(4):394−400.

[15]张学良. 中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J]. 中国社会科学,2012,(3):60−77.

[16]周黎安,陈烨. 中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计[J]. 经济研究,2005,(8):44−53.

[17]Aschauer D A. Is public expenditure productive?[J]. Journal of Monetary Economics,1989,23(2): 177−200.

[18]Deng T T,Shao S,Yang L L,et al. Has the transport-led economic growth effect reached a peak in China? A panel threshold regression approach[J]. Transportation,2014,41(3): 567−587.

[19]Fallah B,Partridge M,Olfert M R. Uncertain economic growth and sprawl:Evidence from a stochastic growth approach[J]. The Annals of Regional Science,2012,49(3): 589−617.

[20]Fujita M,Krugman P,Venables A J. The spatial economy:Cities,regions,and international trade [M]. Cambridge:MIT Press,1999.

[21]Garmendia M,Romero V,de Ureña J M D,et al. High-speed rail opportunities around metropolitan regions:Madrid and London[J]. Journal of Infrastructure Systems,2012,18(4): 305−313.

[22]Geng B,Bao H J,Liang Y. A study of the effect of a high-speed rail station on spatial variations in housing price based on the hedonic model[J]. Habitat International,2015,49: 333−339.

[23]Guirao B,Campa J L,Casado-Sanz N. Labour mobility between cities and metropolitan integration:The role of high speed rail commuting in Spain[J]. Cities,2018,78: 140−154.

[24]Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3): 483−499.

[25]Krugman P,Venables A J. Globalization and the inequality of nations[J]. The Quarterly Journal of Economics,1995,110(4): 857−880.

[26]Li H C,Strauss J,Hu S X,et al. Do high-speed railways lead to urban economic growth in China? A panel data study of China’s cities[J]. The Quarterly Review of Economic and Fiance,2018,69(8): 70.

[27]Lin Y T. Travel costs and urban specialization patterns:Evidence from China’s high speed railway system[J]. Journal of Urban Economics,2017,98: 98−123.

[28]Lopez R,Hynes H P. Sprawl in the 1990s measurement,distribution,and trends[J]. Urban Affairs Review,2003,38(3):325−355.

[29]Qin Y. ‘No county left behind?’ The distributional impact of high-speed rail upgrades in China[J]. Journal of Economic Geography,2017,17(3): 489−520.

[30]Sánchez-Mateos H S M,Givoni M. The accessibility impact of a new high-speed rail line in the UK–A preliminary analysis of winners and losers[J]. Journal of Transport Geography,2012,25: 105−114.

[31]Sands B D. The development effects of high-speed rail stations and implications for California[J]. Built Environment,1993,19(3-4): 257−284.

[32]Sasaki K,Ohashi T,Ando A. High-speed rail transit impact on regional systems:Does the Shinkansen contribute to dis-persion?[J]. The Annals of Regional Science,1997,31(1): 77−98.

[33]Shen Y,de Abreu e Silva J,Martínez L M. Assessing high-speed Rail’s impacts on land cover change in large urban areas based on spatial mixed logit methods:A case study of Madrid Atocha railway station from 1990 to 2006[J].Journal of Transport Geography,2014,41: 184−196.

[34]Verma A,Sudhira H S,Rathi S,et al. Sustainable urbanization using high speed rail (HSR) in Karnataka,India[J]. Research in Transportation Economics,2013,38(1): 67−77.

[35]Willigers J,Wee B V. High-speed rail and office location choices. A stated choice experiment for the Netherlands[J].Journal of Transport Geography,2011,19(4): 745−754.