中国汉族青年体型在中国地理区域中的划分❋

孙兆霞 程 辉 吴德野

(齐鲁医药学院人体解剖学教研室, 淄博 255213)

中国不同地区的人口分布主要受到特定社会历史条件、自然环境和经济发展模式的影响,前两种因素对中国人口分布率的影响趋于降低,而地域的经济发展影响趋于增强[1],使我国人口形成东部稠密,西部稀疏的分部特点,但是中国地域广阔,汉族人口数量所占比例较高,而且分布于各个省份。方创琳等[2]从不同的地质、气候、生态层面以及社会经济等层面研究人文地理区域综合划分,主要考虑我国人文要素地域的差异性和相似性,因此,依据此研究的基础,本研究进一步探讨在我国不同地理区域划分中汉族青年群体体型特点。

1 材料和方法

1.1 研究对象

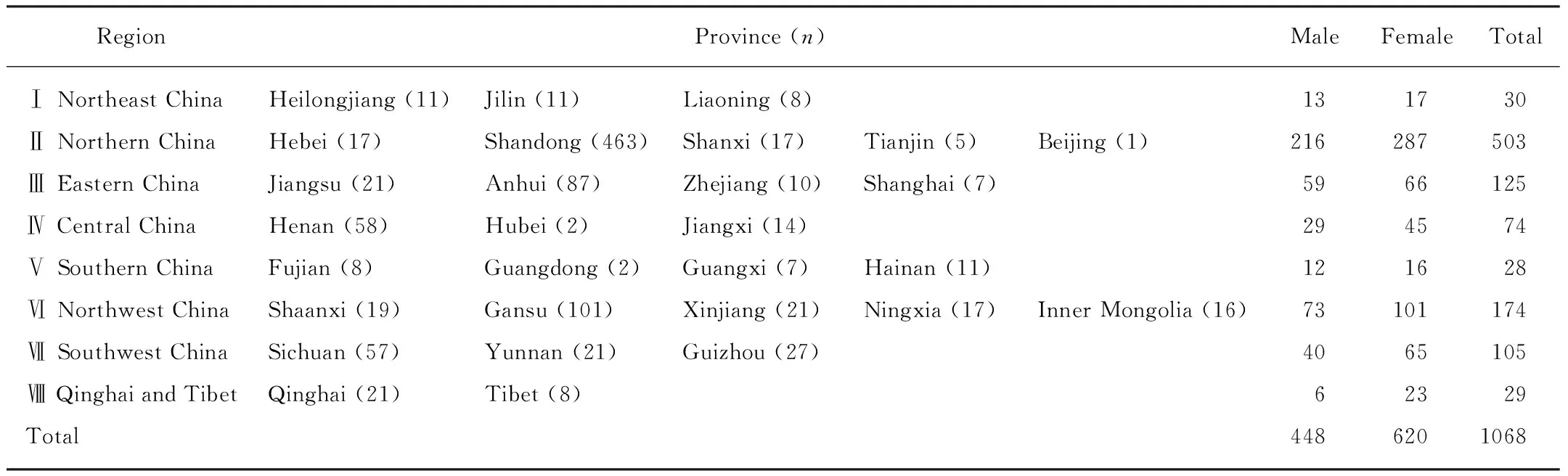

本研究以方创琳等[2]研究的中国人文地理规划为引导,进行研究样本的地理区域划分东北人文地理区(Ⅰ地理区)、华北人文地理分区(Ⅱ地理区)、华东人文地理区(Ⅲ地理区)、华中人文地理区(Ⅳ地理区)、华南人文地理区(Ⅴ地理区)、西北人文地理区(Ⅵ地理区)、西南人文地理区(Ⅶ地理区)、青藏人文地理区(Ⅷ地理区),结合研究对像所在的省份,归类过程中把部分省份所属的区域进行调整。在被研究学生知情的情况下,选取2015年1月~2017年6月,在校青年学生,年龄18~23岁,男性448名(平均年龄19.64岁±0.04岁),女性620名(平均年龄19.82岁±1.18岁)均来自29省份,年龄有性别的统计学差异(P=0.000),具体分布情况见表1。

表1 不同地理区域中国汉族青年样本分布(n)

1.2 仪器设备

围度测量尺,皮脂测厚计(型号PZJ-01)(常熟市新枫仪表有限公司);弯脚规(产品执行标准GB5704.3-85,主尺范围0~300mm,帆鹰警用器材新技术有限公司);BIA人体脂肪秤(型号: EF901,广东香山衡器集团有限股份公司)。

1.3 方法

依据Heath-Carter体型[3]分类测量中国汉族青年学生身高(cm)、体质量(kg)、肱三头肌皮褶厚度、肩胛下皮褶厚度、髂前上棘皮褶厚度、小腿内侧皮褶(mm);上臂最大围、小腿围、肱骨和股骨内外上髁间径(cm)共10个指标,上述各值一般测量样本同侧身体值为标准,测量2次取平均值,测量时间在用餐后2~3h进行,计算身体质量指数,中国人正常值为18.5~23.9kg/m2 [4],用BIA人体脂肪秤测量体脂率。

1.4 统计学处理

采用SPSS 19.0进行不同地理区域体型参数值的方差分析Post Hoc Tests,Multiple Comparisons (LSD)。

2 结果

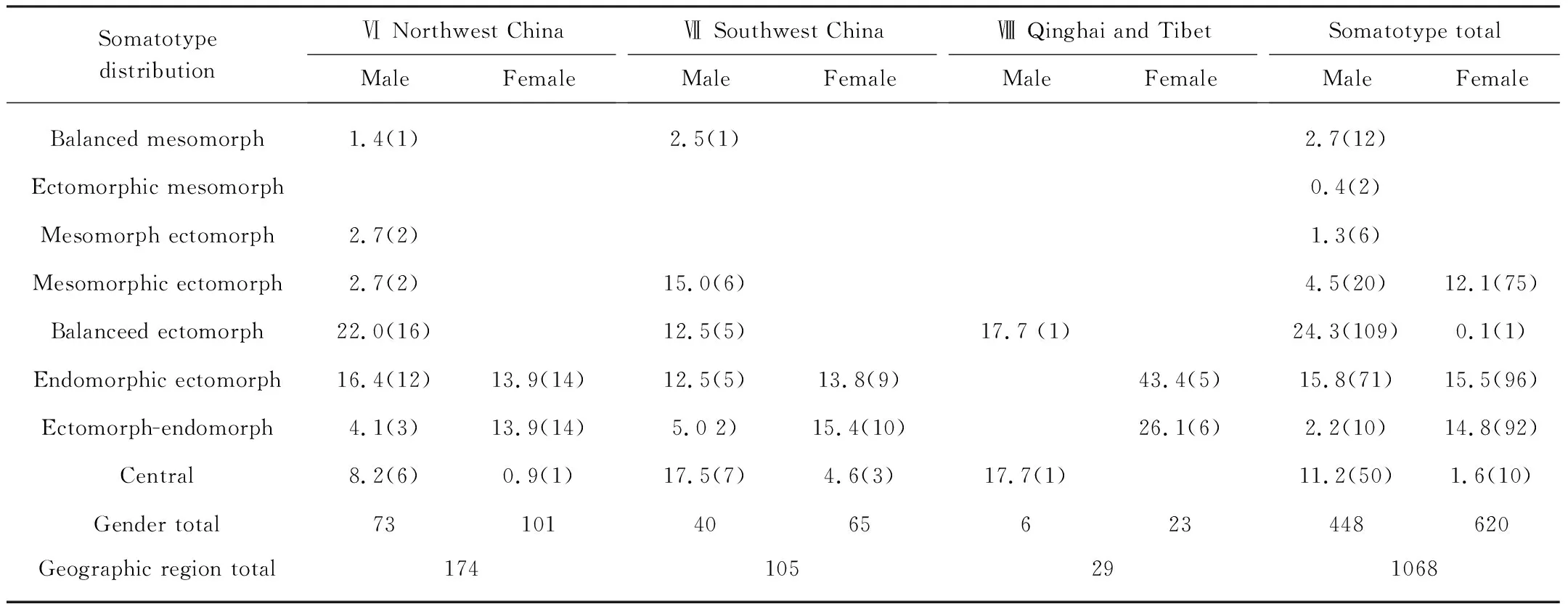

2.1 相同地理区域中国汉族青年体型分布分析

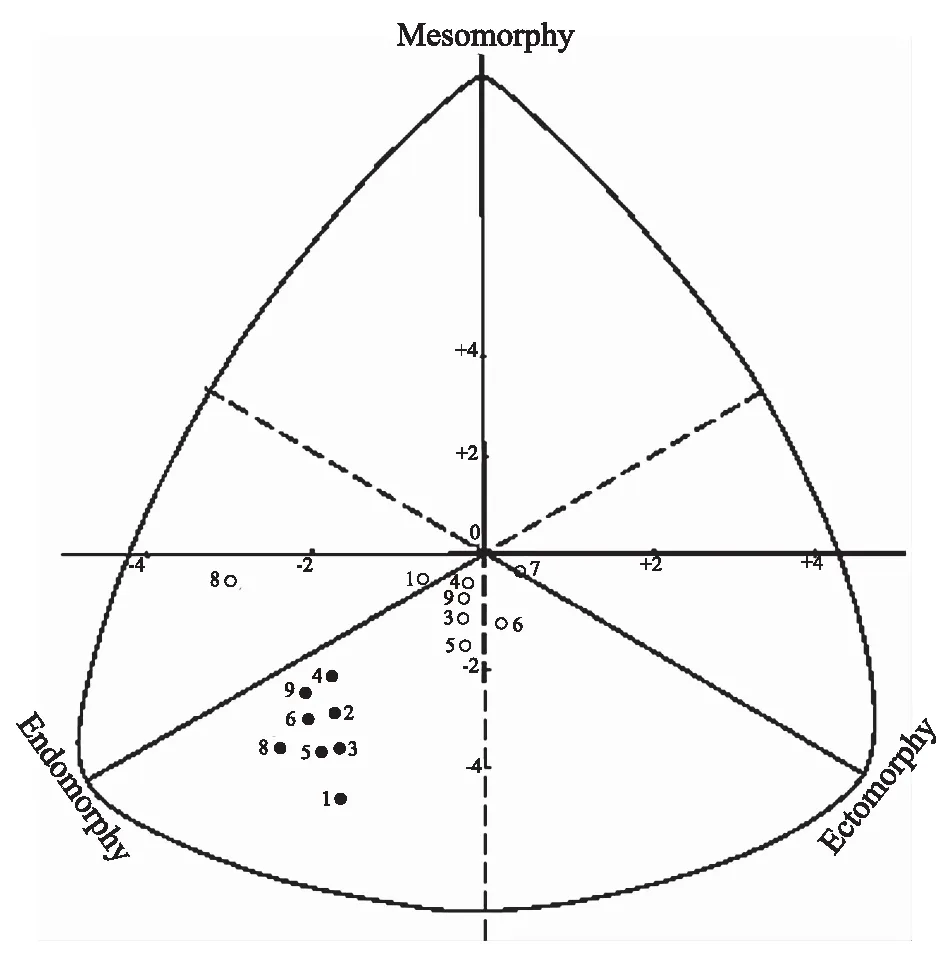

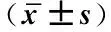

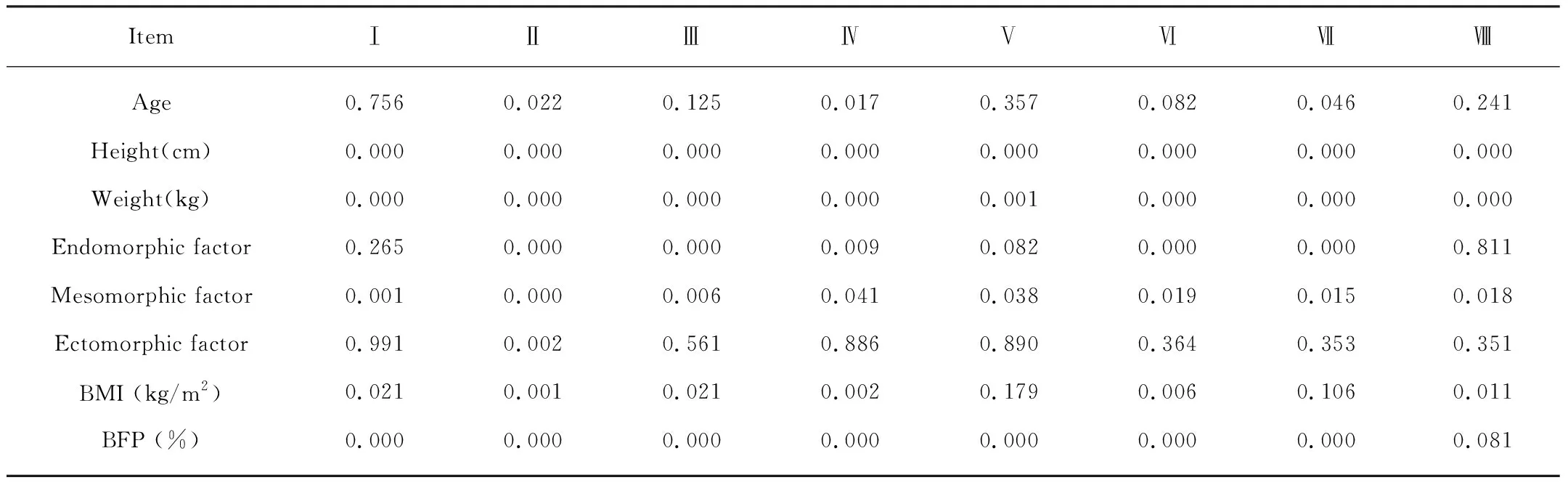

依据地理区域划分,汉族青年体型参数、以及身体质量指数(body mass index, BMI)、体脂率(body fat percent, BFP%)、样本中平均体型点到所有体型点的平均空间距离(somatotype attitudinal mean, SAM)、三维空间中两体型点之间的距离(somatotype attitudinal distance, SAD)值见表2,图1,体型类型分布率见表3,图2。相同地理区域中,汉族青年在身高、体质量、BFP%(除Ⅷ地理区)、中因子性别差异均有统计学意义(P<0.05),年龄(在Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ地理区差异有统计学意义)、内因子(在Ⅰ、Ⅴ、Ⅷ地理区中无性别差异,其余地理区中差异有统计学意义)、外因子(在Ⅱ地理区中有性别差异,其余地理区中无统计学差异)、BMI(在Ⅴ、Ⅶ地理区中无性别差异,其余地理区中差异有统计学意义),Ⅷ地理区中男性BMI大于24kg/m2,见表4。

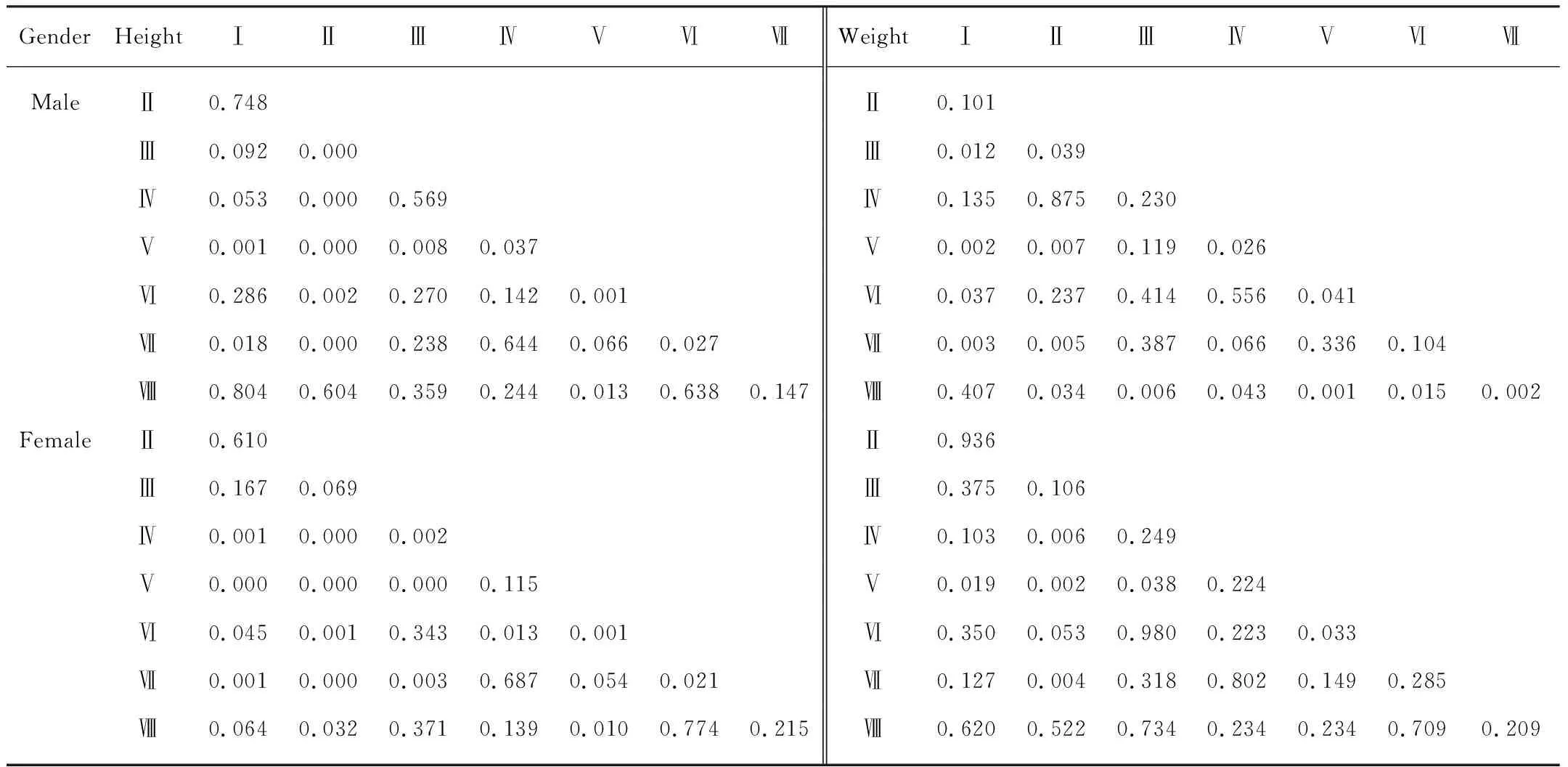

2.2 不同地理区域中国汉族青年同性别体型的分析

依据不同地理区域划分,汉族男性青年,在不同地理区域之间存身高、体质量的差异,Ⅱ地理区身高较其他地理区高(除与Ⅰ、Ⅷ地理区无差异外,与其余地理区域差异均有统计学意义P<0.05),Ⅴ地理区身高较其他地理区均低(除与Ⅶ地理区无差异外,与其余地理区差异均有统计学意义P<0.05);体质量Ⅴ地理区较其他地理区均低(除与Ⅲ、Ⅶ地理区无统计学差异外,与其余地理区差异均有统计学意义P<0.05),Ⅰ、Ⅱ地理区和Ⅷ地理区的体质量比其他地理区均较重。汉族青年女性在不同地理区之间存身高、体质量的差异,其中Ⅰ地理区身高较其他地理区高(除与Ⅱ、Ⅷ地理区差异无统计学意义,与其余地理区差异均有统计学意义P<0.05)、体质量较其他地理区重,Ⅴ地理区身高较其他地理区最矮(且与Ⅰ~Ⅲ、Ⅴ~Ⅵ、Ⅷ地理区之间差异有统计学意义P<0.05),体质量较其他地理区最低(且与Ⅰ~Ⅲ、Ⅵ地理区之间差异有统计学意义P<0.05)(表5)。女性内因子(4~6)在各个地理区中均高于男性(3~5.5),中因子均低于男性(2~4),外因子(除外Ⅰ、Ⅷ地理区)低于男性(3~4)。由北向南,Ⅰ~V地理区位于我国东部,汉族青年男女身高、体质量均呈现逐渐递减的趋势,Ⅵ、Ⅷ、Ⅶ地理区位于我国西部,汉族青年男女身高和体质量均降低(表2,图1)。

图1 在相同地理区域中国汉族青年身高(A)、体质量(B)、BMI (C)、BFP% (D)差异

图2 中国汉族青年不同地理区域体型分布图

3 讨论

中国人文地理区域划分具有一定的地域分布规律,不同地理区域因其所属的自然环境因素、历史社会类因素和经济发展因素孕育出不同的人文底蕴。

国内的学者研究显示同一地区的中国汉族人群的体型具有性别差异[4-16],本研究相同地理区中国汉族青年,男性与女性体型不同,SAM可以反映同一地理区男女性体型点的离散程度,其中SAM值在Ⅳ地理区(男性为1.9,女性为1.9)、Ⅵ地理区(男性为1.8,女性为1.8)、Ⅶ地理区(男性为1.7,女性为1.8),表明这3个地理区男性之间体型差异小,女性之间体型差异小,但相同地理区中男女性体型的SAD值为Ⅶ地理区(2.0)>Ⅵ地理区(1.74) >Ⅳ地理区(1.47),表明Ⅶ地理区男女性之间体型SAD距离最远,男性体型均为中间型,女性体型均为均衡内胚层体型;Ⅰ地理区SAM值(男性为3.5,女性为1.7)、Ⅷ地理区(男性为3.4,女性为2.0)表明男性之间体型差异大于女性,相同地理区中男女性体型的SAD值为Ⅰ地理区(1.89)>Ⅷ地理区(1.50),表明Ⅰ地理区男女性之间体型SAD值较Ⅷ地理区距离远,其中Ⅰ地理区男性体型为均衡内胚层体型,女性为偏外胚层的内胚层体型,Ⅷ地理区男性体型为偏中胚层的内胚层体型,女性体型为偏外胚层的内胚层体型,其余Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ地理区SAM值在男女性同组间差异相似,相同地理区中男女性体型的SAD值为Ⅲ地理区(1.59)=Ⅴ地理区>Ⅱ地理区(1.53),男性体型均为中间型,女性体型均为偏外胚层的内胚层体型。女性内因子(4~6)高于男性(3~5.5),中因子均低于男性(2~4),外因子(除外Ⅰ、Ⅷ地理区)低于男性(3~4),并且体脂率女性高于男性,BMI女性低于男性且均在正常范围18.5~23.9kg/m2(除外Ⅷ地理区中男性BMI大于24kg/m2有肥胖倾向),可见汉族青年女性的脂肪丰满,男性身体线性较好,骨骼肌较女性发达。由北向南,位于我国东部地区自Ⅰ~V地理区,汉族青年男女身高、体质量均呈现逐渐递减的趋势,我国西部地区自Ⅵ、Ⅷ、Ⅶ地理区,汉族青年男女身高和体质量均降低,因此我国人口稠密的东部,北方汉族青年身高和体质量均高于南方。总体来看自然环境和历史社会对中国人口分布的相对影响不断降低,而经济发展的影响则不断增强[1]。我国经济发展,生活饮食的多元化,处于大学一年级的学生,他们的年龄平均19岁左右,因此,处于生长发育期,需要强化体育锻炼丰满骨骼肌。

表2 依据地理区域划分中国汉族青年体型参数

表3 中国汉族青年体型类型的分布率% (n)

(续表3)

表4 相同地理分区中国汉族青年体型参数的方差分析P值

P<0.05.Ⅰ: Northeast China, Ⅱ: Northern China, Ⅲ: Eastern China, Ⅳ: Central China, Ⅴ: Southern China, Ⅵ: Northwest China, Ⅶ: Southwest China, Ⅷ: Qinghai and Tibet

表5 不同地理区域的中国汉族青年身高、体质量方差分析的Post Hoc Tests

P<0.05. Ⅰ: Northeast China, Ⅱ: Northern China, Ⅲ: Eastern China, Ⅳ: Central China, Ⅴ: Southern China, Ⅵ: Northwest China, Ⅶ: Southwest China, Ⅷ: Qinghai and Tibet

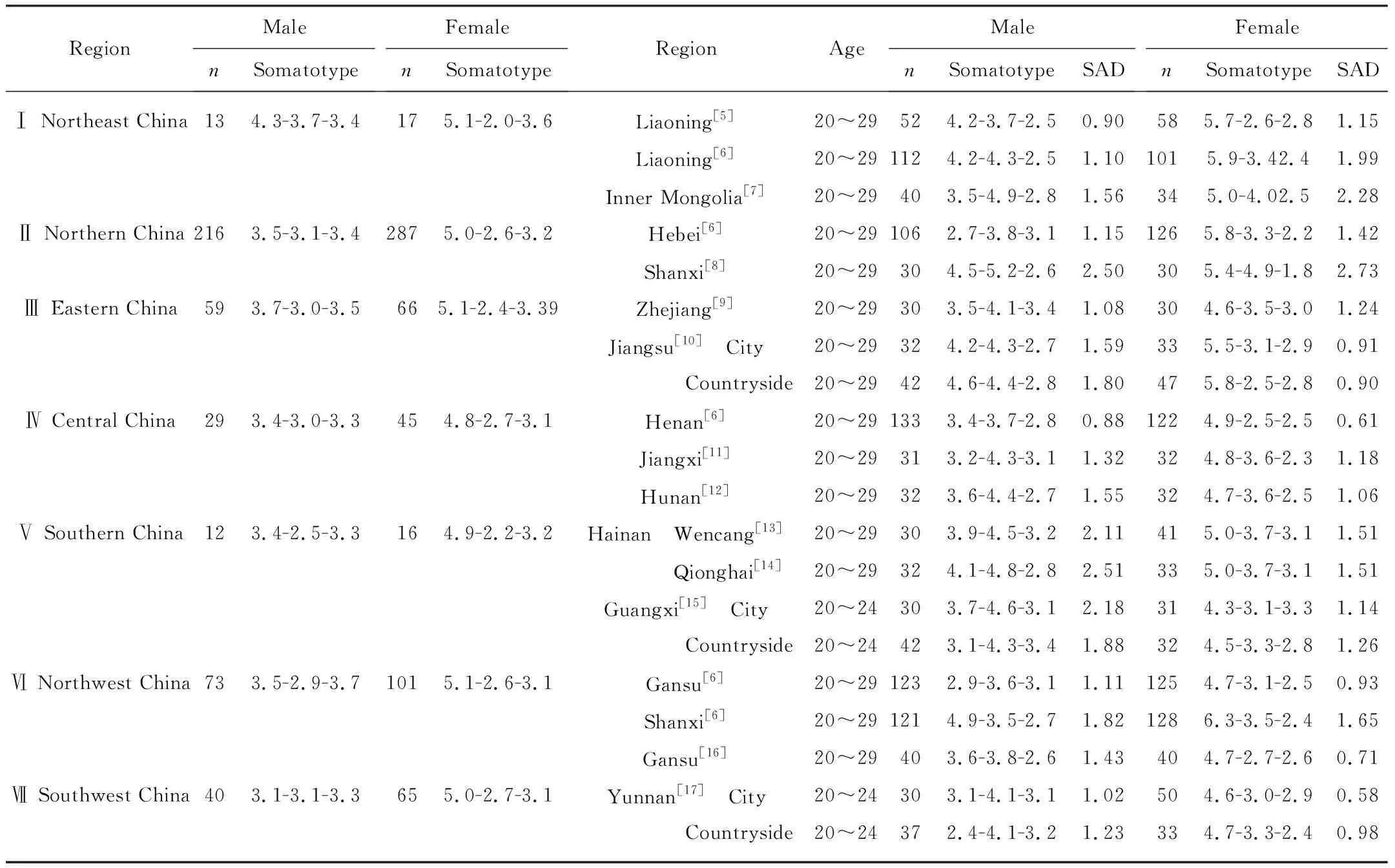

表6 不同地理区中国汉族青年体型与其他地区汉族体型的比较

本研究的各个地理区中汉族男女性青年与参考文献中同区域的各个省份地区的汉族成人体型的SAD值之间存在差异,男性体型的SAD值在东北人文地理区与辽宁城市,华中人文地理区与河南较小,女性体型的SAD值在西南人文地理区与云南城市最小。其他各区文献研究可见[4-16],体型三因子随着年龄增加,而发生改变,脂肪逐渐增加、身体的线性度降低、骨骼肌发达度先增加后降低,本研究各个地理区男、女性体型的SAD值与其他各区之间存在差异,选取的年龄来看,本研究男性在19.64岁±0.04岁,女性在19.82岁±1.18岁,其他各区样本的年龄均在20~29岁,因此年龄差异大,样本体型之间也存在一定差异。因此,年龄因素、时代因素成为本研究与其他研究之间的主要差异。在研究体型时最好每个年龄段都进行样本的研究,这样可以较好比较年龄因素的差异。