城市间住房建设用地供应差异的影响因素分析

曾国安,刘盼盼,吴 郁

(武汉大学a.中国住房保障研究中心;b.发展研究院;c.马克思主义理论与中国实践协同创新中心;d.经济与管理学院,武汉430072)

城市之间商品住房价格和商品住房建设用地供应分化的格局还在发展。城市商品住房价格的分化与不同城市住房建设用地供应的分化有着密切的关系,促进城市住房建设用地合理稳定供应是实现住房建设用地价格合理稳定变化的重要前提,从而也是实现城市商品住房价格合理平稳变化的重要前提。但多年来,不同城市住房建设用地供应却大相径庭,那么为什么城市之间住房建设用地供应始终存在差异,导致这种差异的主要因素是什么,这是本文力求回答的问题。

本文在借鉴国内外已有相关研究成果的基础上,依据2009—2015年中国285个城市的商品住房价格数据运用聚类分析方法对这些城市进行分类,然后在分类的基础上进行动态面板的系统广义矩估计(System-GMM)回归,分析不同类型城市住房建设用地供应的差异及导致差异的主要因素,以期提出促进城市住房建设用地合理供应的政策建议。

一、相关研究文献综述

学界对城市土地供应与住宅市场、住房价格的关系展开了不少研究。Peng和Wheaton(1994)运用存量—流量模型对香港房地产市场研究发现,土地供应会通过影响市场预期影响房价,从而影响住房供应[1]。Winky和Ganesan(1998)在住房市场简化式均衡模型基础上,采用对数线性模型检验得出土地供应对房价具有显著的负向影响[2]。Hui(2004)对香港房地产市场的研究表明,土地供应对房价具有影响,并且影响会滞后一年或一年以上[3]。任荣荣和刘洪玉(2007)以北京市为例,通过Granger因果检验并建立土地供应对房价的影响模型进行分析发现,政府的土地供应对住房价格变化具有重大影响[4]。Tse(1998)采用 Granger因果关系检验法研究了1976—1995年间香港房价和土地供应量的关系发现,土地供应量对房价没有影响[5]。Lai和Wang(1999)通过对香港房地产市场的土地供应量、住房供应量和住房销售均价等指标进行两两对比分析,认为增加土地供应量对住房供应量的增加没有显著影响[6]。

学界对城市住房建设用地供应影响因素的研究相对较少,现有文献主要是研究城市土地供应的影响因素。Witte(1975)通过建立衍生需求模型研究发现,城市间土地供应差异的影响因素包括生地价格、土地提升成本和土地面积[7]。Ozanne和Thibodeau(1983)认为城市地理位置的限制和政府政策影响住房建设用地供应量。具体而言,位于海边或者湖边的城市由于地理位置的限制,其土地的供应能力较差,而平原地带城市的土地供应能力较强,因此,他们认为城市的地理空间位置的差异对土地的供应有较大的影响[8]。Brueckner(1983)利用Box-Cox模型对美国40个小城市用地规模进行了比较研究发现,影响城市用地规模的因素主要有城市人口、收入水平和郊区地价[9]。Potepan(1994)通过对美国城市住房建设用地市场研究,发现农地价格、土地的提升成本、城市的地理限制和政府管制这些因素在城市间的差异会影响土地市场[10]。Hardie等(2000)采用农村—城市模型分析了美国南部地区地租对土地利用变化的影响,发现城市化水平、收入水平、人口数量、不动产价格和成本等是土地利用变化的影响因素[11]。胡立兵和欧名豪(2012)研究发现中国城市土地供应存在内在动力和外在动力,内在动力包括城市人口增长、经济发展、基础设施工程建设及民生工程建设等因素,外在动力包括政绩考核制度、财政税收体制和重大工程建设等因素[12]。

这些文献为我们的研究提供了有价值的思路,但因为影响城市住房建设用地供应和城市土地供应的因素存在着差别,现有文献尚不能给出城市间住房建设用地供应差异影响因素的答案,因此需要在现有成果的基础上专门对此展开研究。

二、城市分类及住房建设用地供应差异

(一)城市分类及住房建设用地供应差异的初步分析

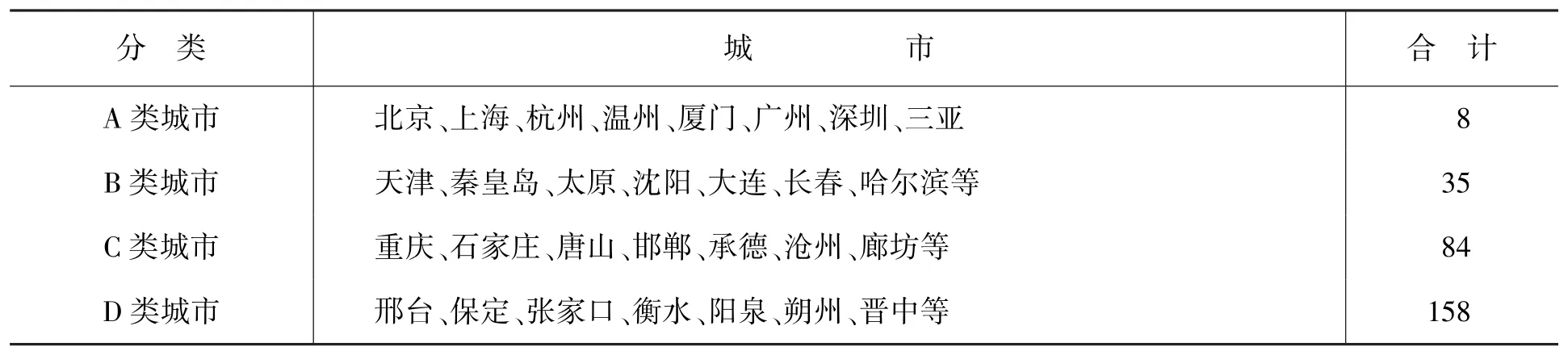

中国各城市住房建设用地供应状况不同,各地房价也是千差万别。本文以2009—2015年普通商品住房平均销售价格为聚类变量,采用闽科夫斯基(Minkowski)距离中的欧式距离运用Matlab2016版对中国285个城市进行分层聚类分析,最终将285个大中城市分为四组,得到聚类图谱,具体分类的结构如表1所示。

表1 按房价进行的城市聚类分析结果

从聚类结果来看,四类城市分别代表了不同层次的住宅价格水平:A类城市是高房价城市,B类城市是住宅价格处于中上游的城市,C类城市是住宅价格处于中游的城市,D类城市是住宅价格相对较低的城市。

文后图1反映了这四类城市每年住房建设用地供应总量和人均住房建设用地供应量的差异。

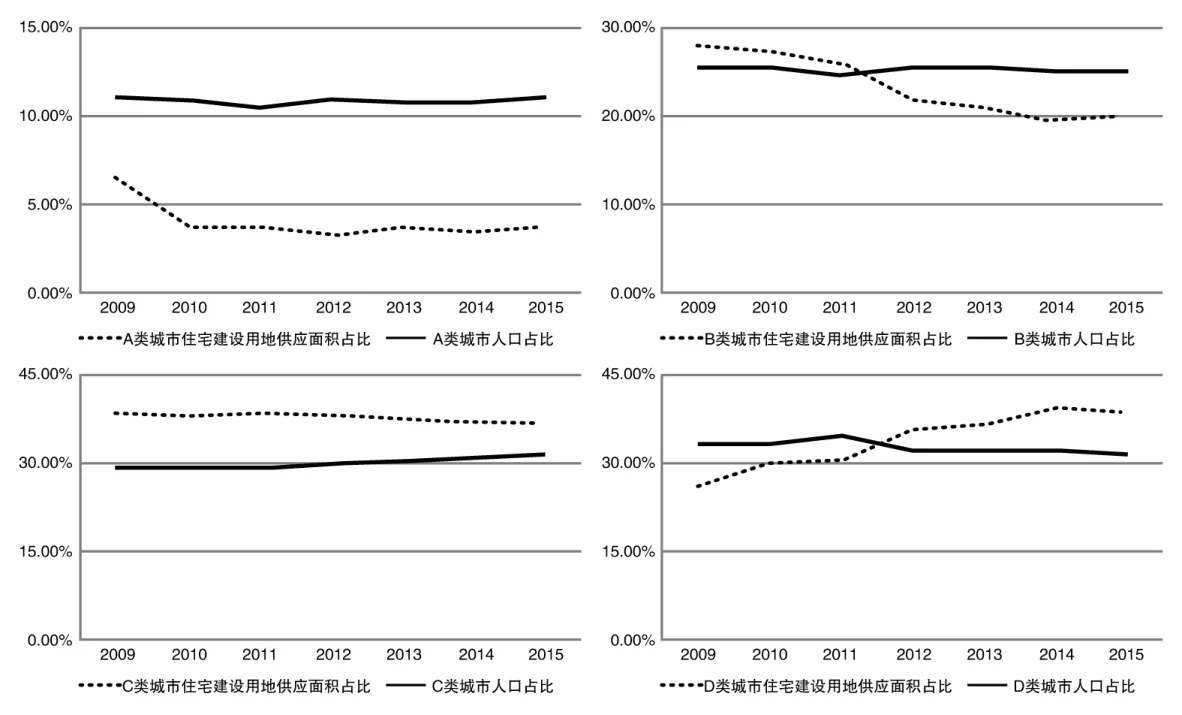

从图1住房建设用地供应总量来看,在四类城市中,B类的住房建设用地供应总量最大,其次是C类,A类排在第三,最后是D类。从住房建设用地供应总量的变化来看,A类、B类和C类城市的变化趋势大体一致,B类和C类同步性最强,D类的变化最小。从图1人均住房建设用地供应面积来看,在四类城市中,期末D类最大,其次是C类,再是B类,最小的是A类。从人均住房建设用地供应面积的变化来看,A类基本上是稳定下降,B类和C类经历了由低到高,再由高到低的变化过程,期末水平远低于期初水平,D类也经历了由低到高,再由高到低的变化过程,但期末水平要高于期初水平。这一方面反映出住房建设用地供应量总体趋紧,整体上与城市人口增长是不匹配的,另一方面也反映出不同类城市住房建设用地供应量差异较大,总的来看,房价水平越高的城市住房建设用地供应量相对越少,房价水平越低的城市住房建设用地供应量相对越多,这意味着城市住房建设用地供应量与城市人口增长的匹配方向是相反的。图2反映的是A类、B类、C类和D类城市住房建设用地供应量和人口各自占四类城市住房建设用地供应总量和人口总量的比重,其进一步反映出城市住房建设用地供应量与人口增长不相匹配。

(二)住房建设用地供应差异影响因素的理论分析

城市住房建设用地供应受多种因素的影响,其中主要有以下因素:

1.城市建设用地供应规划。城市住房建设用地始终是城市建设用地的一部分,城市建设用地供应量越大,住房建设用地供应量才可能越大,城市建设用地供应量始终约束着住房建设用地供应量的大小。在城市住房建设用地供应倾向一定的条件下,住房建设用地供应量的增长就取决于城市建设用地供应量的增长,如果城市住房建设用地供应倾向下降,住房建设用地供应量的增长就得依靠城市建设用地供应量更大幅度的增长。本文以人均建设用地供应量作为反映城市建设用地供应规划的指标,人均建设用地供应量越大,意味着城市建设用地供应规划量越大,反之则越小。

2.城市住房建设用地供应倾向。城市住房建设用地的供应主体是城市地方政府。一个城市在某个时期能供应多少住房建设用地首先要受国家土地利用规划的约束。在城市住房建设用地规划一定的条件下,取决于住房建设用地供应倾向,供应倾向越高,住房建设用地供应量越大,反之越小。本文选取样本城市每年住房建设用地供应面积在建设用地供应总面积中的比重作为反映城市地方政府住房建设用地供应倾向的指标,比重越大,意味着住房建设用地供应倾向越高,住房建设用地供应量越多,反之,则意味着住房建设用地供应倾向越低,住房建设用地供应量越少。

3.住房建设用地的可获得性或可增性。土地可获得性是指城市获取住房建设用地的便利性,城市周边可用于住房建设的农地数量决定着住房建设用地的可获得性。一般而言,住房建设用地的可获得性越高,城市地方政府越会多供,住房建设用地供应量就越大,地价会越低;反之,城市地方政府越惜供,住房建设用地供应量就越小,地价会越高。本文将采用城市人均耕地面积来反映住房建设用地的可获得性,人均耕地面积越多,意味着住房建设用地的可获得性越高,城市地方政府越会多供,反之,意味着住房建设用地的可获得性越低,城市地方政府越会惜供。

4.住房建设用地市场面临的“同业”竞争和“替代品”竞争程度。一个城市所面临的竞争对手越多,竞争程度越高,住房建设用地市场面临的“同业”竞争和“替代品”竞争的程度会越高,政府越倾向于多供,住房建设用地供应量越大,地价越低,反之,政府越惜供,住房建设用地供应量越小,地价越高。①例如,一个地级市既面临着相邻地级市的“同业”竞争,也面临着省会城市、直辖市和其他大城市的“替代品”竞争,如果它采取惜供的政策,房地产投资和住房购买力就会流入其他城市,而一线城市所面临的“同业”竞争几乎不存在,而“替代品”竞争也极其有限,它们采取惜供政策,房地产投资和住房购买力的流失会很有限。住房建设用地的价格能反映住房建设用地市场面临的“同业”竞争和“替代品”竞争程度的高低。本文将采用城市住房建设用地出让价格来衡量住房建设用地市场的竞争程度,单位地价越高,意味着竞争性程度越高,政府越倾向于多供,反之,意味着竞争性程度越低,政府越会惜供。

5.城市地方政府对土地财政的依赖程度。在地方政府财政收入中土地出让金和房地产税费所占的比重越高,即对土地财政的依赖程度越高,越要依靠房地产业的发展,越需要通过大规模供地来保障财政收入,相反,对土地财政的依赖程度越低,越倾向于采取惜供政策。城市地方政府对土地财政依赖程度的差异(分化)会造成其在住房建设用地供应行为上的差异(分化),由此造成住房建设用地供应量的差异。本文将采用城市土地出让收益占公共财政收入(土地出让收益与一般公共预算收入之和)的比重来反映城市地方政府对土地财政的依赖程度,比重越高,反映土地财政依赖度越高,比重越低,反映土地财政依赖度越低。

6.城市规模和发达程度。城市建设用地除了住房建设用地和产业用地,就是用于城市基础设施建设。在建设用地面积一定的条件下,产业用地和基础设施建设用地越多,用于住房建设的土地就越少。一个城市规模越大,越发达,建设用地供应越紧张,越需要保障产业用地和基础设施建设用地,政府对住房建设用地的惜供倾向越强,反之,政府多供倾向越强。本文拟采用城市建成区面积来反映城市规模和发达程度,建成区面积越大,反映城市规模越大,越发达;建成区面积越小,反映城市规模越小,越不发达。

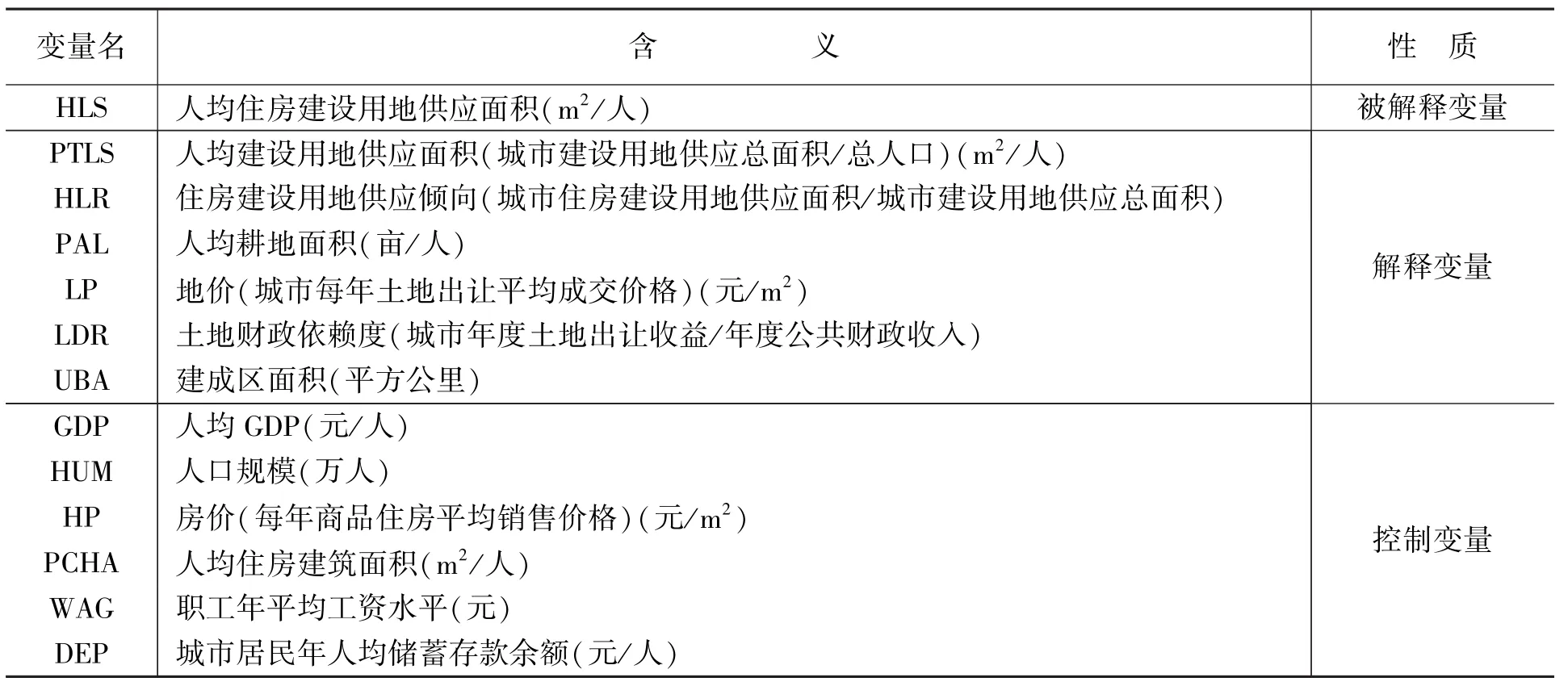

表2 变量说明

三、实证分析

(一)数据说明和变量描述

本文使用的是2009—2015年①由于《中国国土资源统计年鉴》中城市住房建设用地供应面积数据2009年以后才有分城市的统计,所以时间跨度为2009—2015年。国家统计局相关数据来源于国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/)。全国地级及以上城市的面板数据。其中建设用地面积和地价数据直接或间接取自于《中国国土资源统计年鉴》;其他数据直接或间接来自于《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》、各城市统计年鉴以及统计局网站数据。剔除数据缺失严重的样本之后,共计285个地级及以上级别的城市,总观测值数为1995个。各变量的含义见表2。

在进行实证分析之前,对选取的变量进行描述性统计,为了消除数据波动和异方差的影响,对数据进行了消胀处理,对相关变量取对数形式进行实证检验。详细结果如表3。

表3 各变量的描述性统计

从表3来看,四类城市的人均建设用地供应面积、人均住房建设用地供应面积、人均耕地面积、人口、地价和建成区面积的标准误差大于其他变量,但城市间也存在差异。A类和B类人均建设用地供应面积、城市人均耕地面积、人均住房建筑面积、土地财政依赖度等变量的平均值低于C类和D类城市,其他变量的平均值大多高于C类和D类城市,这意味着A类和B类城市总体要比C类和D类城市更发达、规模更大。从人均住房建设用地供应面积(对数)来看,不同类型城市之间以及同一类型不同城市之间的差距也是相当大的。

(二)计量模型的设定

本文要识别的是不同类型城市住房建设用地供应存在差异的原因,即住房建设用地供应的影响因素以及这些因素影响的大小。本文采用Arellano和Bover(1995)提出的系统广义矩(System GMM)估计方法对模型进行估计[13]。

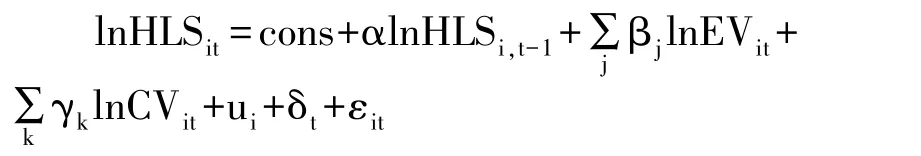

本文的计量模型如下:

方程中的被解释变量HLSit指的是t年i城市的住房建设用地供应;EVit为解释变量集,包含了前文中分析的对住房建设用地供应有影响的变量;CVit为控制变量集;ui和δt分别描述的是城市和年份的固定效应,εit代表观测值的随机误差;α、β、γ为待估计系数。还要说明的是,本文将主要采用分组检验方法来探讨不同类型城市住房建设用地供应的差异和影响因素。

(三)实证分析及检验结果

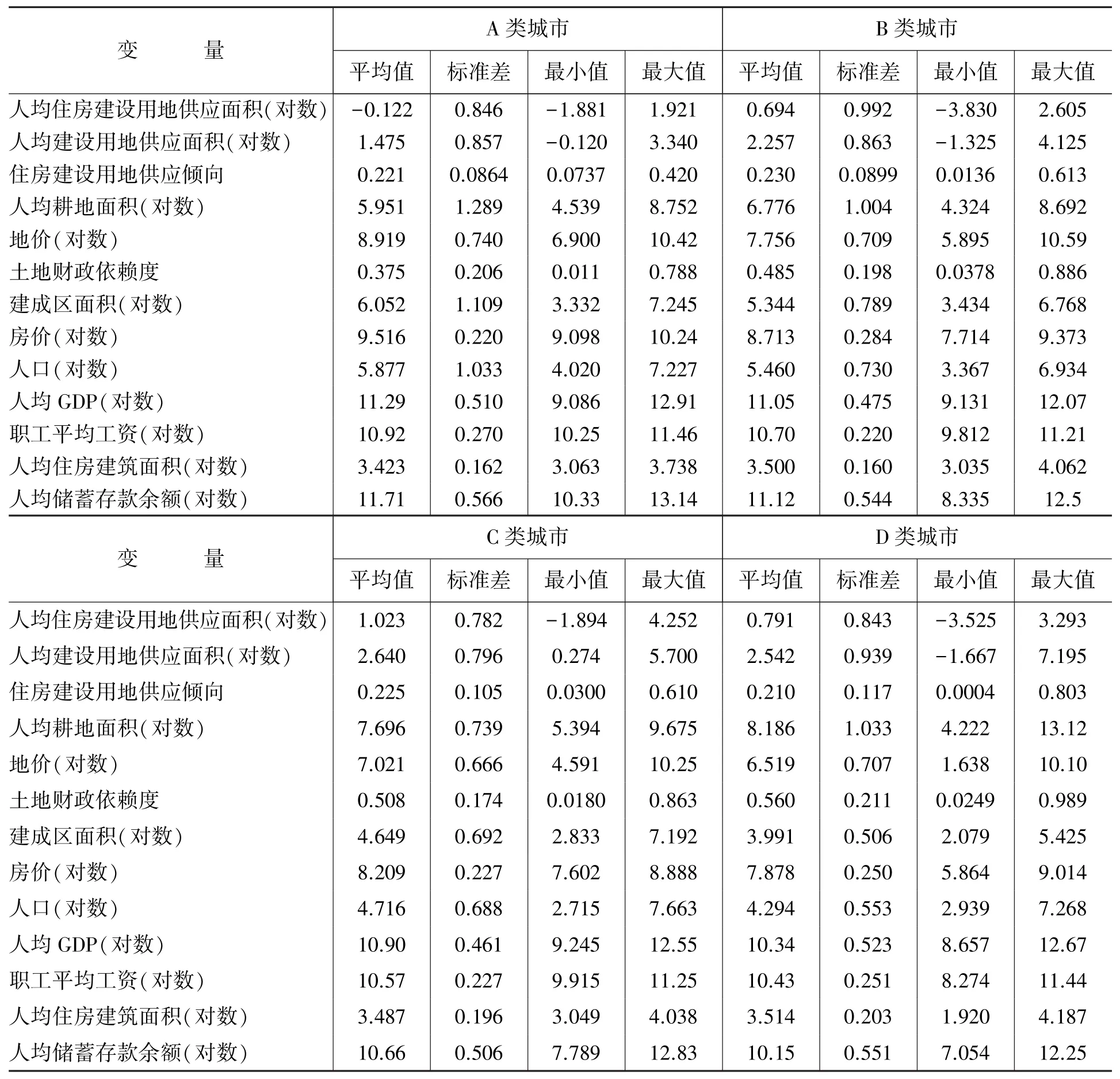

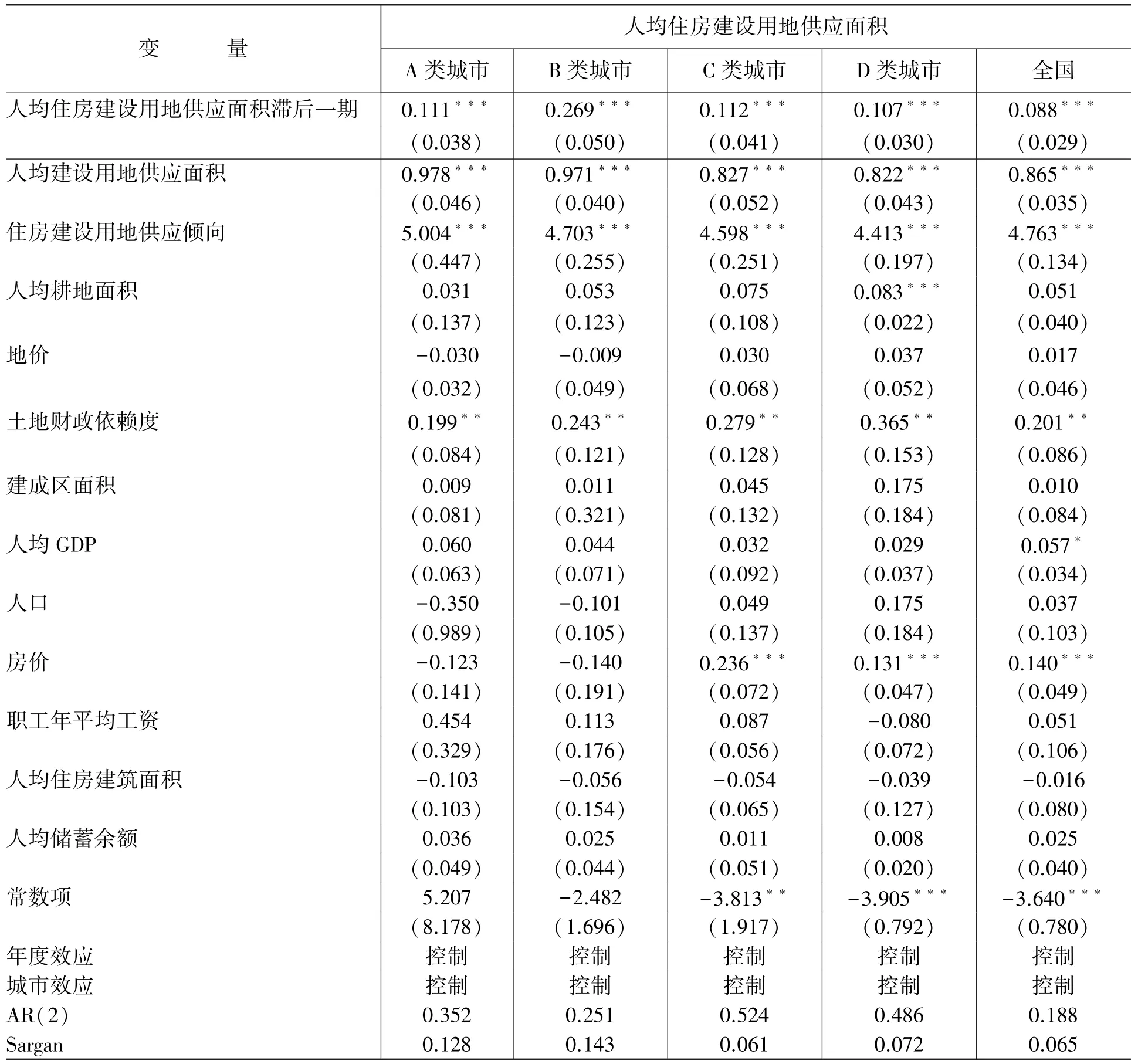

在城市分类的基础上运用系统广义矩估计方法对模型进行回归,结果如表4所示。

表4 住房建设用地供应影响因素的动态面板分析结果

表4显示模型通过了Sargan检验,表明矩条件可识别,AR(2)检验通过,表明工具变量不存在自相关,总体来看模型能很好地通过这些统计检验。以下根据表4的回归结果进行分析。从人均建设用地供应面积、住房建设用地供应倾向、人均耕地面积、土地财政依赖度和建成区面积这几个解释变量来看,它们对住房建设用地供应都具有正向的影响,但影响的显著性和程度存在差别。

A类、B类、C类和D类城市人均建设用地供应面积均在1%的显著性水平上对住房建设用地供应具有正向影响,这意味着增加城市建设用地供应均有助于增加住房建设用地供应。从影响系数看,A类城市最大,B类城市次之,再次为C类城市,最小的是D类城市,这反映出城市建设用地供应对住房建设用地供应的影响对A类城市最大,再依次为B类和C类,对D类城市影响最小,这意味着增加城市建设用地供应更有利于增加其住房建设用地供应。

A类、B类、C类和D类城市住房建设用地供应倾向均在1%的显著性水平上对住房建设用地供应具有正向影响,这意味着提高住房建设用地供应倾向有助于增加住房建设用地供应。从影响系数看,A类城市最大,B类城市次之,再次为C类城市,最小的是D类城市,这反映出不同类城市的住房建设用地供应倾向对城市建设用地供应的影响存在很大差别。住房建设用地供应倾向的高低对D类城市影响最小,其次是C类,而对B类和A类城市的影响则很大,这意味着提高A类、B类城市住房建设用地供应倾向更有利于增加其住房建设用地供应。

D类城市人均耕地在1%的显著性水平上对住房建设用地供应具有正向影响,其他类城市也具有正向影响,这意味着住房建设用地的可获得性或可增性高的确会促进城市增加住房建设用地,但其他类城市的影响不显著。此外,从影响系数来看,从D类城市到A类城市依次下降,说明越是发达的大城市,越不受人均耕地因素的影响,反映出越是高房价的发达城市,越难以通过“随意”征地来扩大住房建设用地供应,其受城市建设用地供应规划的约束越大。

各类城市土地财政依赖度均在5%的显著性水平上对住房建设用地供应具有正向影响,这意味着土地财政对住房建设用地供应具有驱动作用。但影响系数在不同类型城市中差别很大,A类最小,其次为B类,次高为C类,最高的是D类城市。这意味着土地财政依赖度越高的城市,土地财政驱动住房建设用地供应的效应越强,反之,土地财政驱动住房建设用地供应的效应越弱。由此证明为了财政收入,低房价的中小城市更倾向于增加住房建设用地供应量,而高房价的发达城市则越会惜供。

建成区面积对住房建设用地供应也具有正向影响,影响系数从A类城市到D类城市依次提高,说明在城市扩张中,随着城市规模和发达程度的下降,更会愿意增加住房建设用地供应,不过显著性不高。

地价对A类、B类城市与对C类、D类城市住房建设用地供应影响的性质不同,对A类、B类城市住房建设用地供应产生的是负向影响,而对C类、D类城市住房建设用地供应产生的是正向影响。这意味着地价上涨会促进中小城市增加住房建设用地供应,而处于垄断地位的A类、B类城市则会减少住房建设用地供应,它们能够通过惜供提升价格来获取更多的土地出让收益,而不依赖于通过增加住房建设用地供应量来获得更多的土地出让收益。这与我们的理论分析是一致的。

从四类城市的情况来看,不同影响因素的显著度和影响系数存在着差异,有的差异很大。从A类和B类城市看,影响最显著的是住房建设用地供应倾向,其次是人均建设用地供应面积,再次是土地财政依赖度,人均耕地面积、建成区面积的影响不显著,地价产生的则是负影响。这反映了经济越发达,建设用地的稀缺性越高,越有能力通过地价抬升获取更多的土地出让金,惜供倾向越强。A类城市住房建设用地供应倾向、地价的影响系数明显高于B类,土地财政依赖度的影响系数低于B类进一步印证了这一结论。从C类和D类城市看,影响最显著的是住房建设用地供应倾向、人均建设用地供应面积和土地财政依赖度,这意味着这两类城市供地的财政驱动很强,两类城市人均建设用地供应面积、住房建设用地供应倾向的显著度和影响系数接近,但显著低于A类和B类城市,这意味着C类和D类城市土地供应的硬约束弱于A类和B类城市。C类和D类城市建成区面积、地价的影响均不显著,但产生的是正影响,且超过A类和B类城市。D类城市人均耕地面积的影响很显著,且为正影响,影响系数较大,这印证了D类城市住房建设用地的可获得性高促进了其增加住房建设用地供应。

从控制变量来看,我们也发现了几个值得说明的现象:第一,人口规模对住房建设用地供应的影响普遍不显著,且对不同类型城市的影响存在较大差异,人口对A类和B类城市的住房建设用地供应具有负影响,对其他两类城市却是正向影响。这说明A类和B类城市的住房建设用地供应与城市人口增长是不匹配的,C类和D类的住房建设用地供应则随人口增长而相应增长。第二,人均GDP对住房建设用地供应影响系数从A类城市到D类城市依次下降,这说明经济发展促进住房建设用地供应增加的作用是不同的,呈现依次递减的特征。第三,房价对C类和D类城市住房建设用地供应的影响是正向的,且显著度相对较高,这说明房价升高对C类和D类城市住房建设用地供应的增长有显著的促进作用,而A类、B类城市的房价系数是负的,这表明房价升高会加强A类、B类城市的惜供倾向(越涨越惜供)。第四,人均住房建筑面积对住房建设用地供应的影响虽然不显著,但对所有城市住房建设用地供应的影响都是负向的,影响系数从A类城市到D类城市依次下降,这或者表明越是高房价城市越不会随人均住房面积的增加而增加住房建设用地供应,或者表明城市住房建设用地供应决策并未更多考虑如何提高居民的住房水平。

四、基本结论与政策建议

通过上文分析,可以形成以下基本结论:第一,城市之间人均住房建设用地供应存在着明显的差异,总体呈现出的是,房价越高的城市,人均住房建设用地供应越少,房价越低的城市,人均住房建设用地供应越多。这意味着住房建设用地与人口增长是不相匹配的。第二,城市建设用地供应规划和住房建设用地供应倾向对住房建设用地供应有着重要影响,城市建设用地供应相对越充足和住房建设用地供应倾向越高,住房建设用地供应越充足,高房价城市住房建设用地供应倾向不高是造成这些城市人均住房建设用地供应过少或偏少的重要原因。第三,城市之间土地财政依赖度存在着明显的差异,由于经济不太发达的中小城市的公共财政高度依赖于土地出让收益,因此呈现出住房建设用地的多供行为,而经济发达的大城市因为对土地出让收益的依赖度低,所以呈现出惜供的倾向,特别是一线城市。第四,竞争越激烈的城市越不惜供,越居于垄断地位的城市越惜供;建设用地可得性越高的城市越不惜供,建设用地可得性越低的城市越惜供;规模越大、越发达的城市越惜供,规模越小、越不发达的城市越不惜供。

基于上述结论,我们提出如下建议:一是城市建设用地供应规划和住房建设用地供应规划始终应与城市人口增长相匹配,要从宏观上保障各个城市住房建设用地的合理增长,要预防空间错配,要通过城市建设用地供应规划和住房建设用地供应规划的动态调整改变已有的空间错配,一方面使有限的土地资源得到充分利用,避免土地闲置和浪费,另一方面要为实现人人住有所居提供建设用地保障。二是既要抑制“垄断性”城市惜供倾向,也要抑制“竞争性”城市多供倾向。“垄断性”城市惜供造成住房建设用地供应紧张,地价过高,住宅小区容积率过高,有损住有所居和小康目标的实现,“竞争性”城市的多供则造成住房建设用地价格低廉,住房建设过多,有损资源集约利用和高效利用目标的实现。应该通过城市建设用地供应规划和住房建设用地供应规划管制、出让管制、存量与增量综合调节等政策,来解决惜供和多供问题。

图1 四类城市2010—2015年间住房建设用地供应量差异的比较

图2 不同类型城市住房建设用地供应量和人口占比的比较