班级场域中的学生弱势群体审视

——基于社会排斥理论视角的分析

余炎林 明庆华

(湖北大学教育学院,湖北 武汉 430062)

“社会排斥”最初是由勒努瓦基于20世纪70年代法国社会存在的复杂问题提出的一个概念,用来“描述被边缘化和易受伤害的人群。”20世纪90年代后,“社会排斥”概念陆续被联合国、国际劳工组织等使用。在北京召开的第四次世界妇女大会上也出现了社会排斥一词。可见,社会排斥已经成为一种国际化的话语,且不再局限于物质层面而拓展到人和社会关系的各方面。

一、社会排斥和学生弱势群体的界定

1.社会排斥的内涵与特征

根据不同的研究需要,使用者对“社会排斥”的含义大致有三种:一种观点认为是公民缺乏对社会制度的参与;第二种理解为公民权利缺失;第三种理解为人与人及群体间的差距。尽管对社会排斥理解不尽相同,但概念间是相互补充的,笔者将社会排斥界定为:在特定情境中由于人的差异不被社会普遍认同和缺乏社会参与,导致个体或群体在权利和机会上的不平等状态。

排斥具有如下特征:多维性,排斥可能为某些人受到诸如失业、贫困、辍学等交织在一起的综合性问题;连锁性,即当遭受某一维度的社会排斥可能会引发另一维度的社会排斥;过程性,即社会排斥可以描述为结果、状态,但更是一个动态过程;传承性,在社会流动过程中,社会成员自制能力的获得很大程度上取决于先赋性因素。

2.学生弱势群体的内涵与外延

弱势群体问题已经引起社会的高度关注。郑杭生等提出:社会脆弱群体是指凭借自身力量难以维持一般社会生活标准的生活困难者群体[1]。吴鹏森认为:弱势群体是由那些在社会资源的分配过程中处于不利地位的人们所组成的社会群体[2]。社会“弱势群体”是相对于“优势群体”而言的,其本质上是社会资源占有贫乏而处于不利地位的群体。

班级是学生身心发展的基本环境,帕森斯将其看作一种社会系统,具有如下社会特征:包括两个或两个以上人群的交互作用;一个行动者与其他行动者处于“社会情境”之中;彼此在规范、认识、期望上的协调以及相互依存的一致行动[3]。

班级场域中的学生弱势群体关涉的是班级背景中“此时此地”处于不利地位的特殊群体,即某一类学生仅在“此时”和“此情境”中因为资源占有贫乏而处于不利地位的群体。班级弱势群体是一个生成性和开放性的概念,班级强弱势群体间不存在天然鸿沟,是不断转化的状态。

关于学生弱势群体的外延众说纷纭。陈泽茂认为:班级中的弱势群体是指在班级中,在学习成绩、心理素质、德育素养、家庭背景等方面低于全班平均水平或出现异常而处于劣势的学生群体[4]。王俊翔认为有5项指标:学业成绩、行为表现、心理健康、人际交往、师生互动[5]。为了对学生弱势群体进行具体研究,基于弱势表现形式,笔者将弱势类型划分为:生理弱势、心理弱势、社会性弱势和成就性弱势。

生理弱势作为客观的先赋性弱势,指由遗传因素导致的较主流成员存在差别的不利群体,表征为性别、外貌、体质三种形态。不同性别的学生智力构成及认知模式差异显著;外貌作为最直观的信息,“首因效应、以貌取人”成为社会普遍现象;体质是指身体是否存在残疾、疾病及体能强弱。

心理弱势缄默程度较高,一是本身的复杂性学生自己难以梳理清楚,二是即使能够梳理但也未能精确表述,三是即使能够表述而倾听者也不能形成完全“设身处地”式的理解,掌握学生的心理状态,至少经历本我心理、自我心理和理解心理的外化过程。心理活动与人的外显行为相互依存,可以通过学生日常化的行为捕捉学生的心理状态,如学生的认知、气质类型与价值观三种心理性行为。

社会性弱势是指学生与其所处环境所构成的各种社会关系,与学生联系最为紧密的是家庭背景、人际交往和时空安排三方面。家庭背景主要通过家庭结构、家庭氛围、家庭资本作用于子女;人际交往主要包括师生交往和同伴群体交往;时空安排则直接影响了教学资源的获得,教师通常通过师生互动、座位编排和班干部实施班级调控。

成就性弱势表现为以学业成绩作为评价指标,现代社会中,成绩几乎成了衡量学生是否优秀的唯一尺度,一切作用于学生的行为最终都是通过成绩判定其效果。

佛兰克·帕金指出:“社会排斥主要通过两种机制实现:一种与财富相关,一种与学院或专业的资格相关,且现代社会中后者的作用越来越大。”[6]教育排斥因其开放性(表现为通过个人努力可以获得成功),使得受排斥者更易接受而逐渐成为排斥的主要运作形式。教育是社会调控的重要手段,教育中的重要群体——学生,则是社会控制的重中之重。

二、班级场域中的学生弱势群体的受排斥类型

安东尼·吉登斯将社会排斥分为两种类型:一种是社会底层被排斥在社会提供的主流机会之外,即被动排斥;另一种是上层成员不认同主流社会,主动离群索居,从公共机构中抽身出来,这种精英反叛即主动排斥[7]。这一理论的参照群体是社会主流成员。通常排斥表现为两种形式:一种是显性排斥,即通过规章制度或约定俗成的规则将部分人排除于在正常的社会权利外;另一种是隐性排斥,即在看似公平的环境中,因参与者价值观等原因造成实际上的不公正(如表1所示)。

表1 社会排斥的类型

1.显性的主动排斥

显性的主动排斥指的是优势群体显著地离群索居。成就性弱势是这类排斥的典型结果,无论是同学、家长、教师还是学校、社会,学生学业成绩可谓重中之重,分数甚至成为学生班级地位的决定因素。研究表明,学生成绩越好,学生的自我价值感和能力、成就感等因素的发展水平越高,容易获得良性的社会支持。在差异化的升学体系中,一般性的思路认为分数可以预测哪些学生将来可以上重点学校、重点班级,进而预测未来的社会地位。那些通过分数体现的潜力者,往往承载着利益相关者的期望,所以学生迫于期待者、升学压力和一般的社会性歧视,往往会主动疏离“差生”。

2.显性的被动排斥

显性的被动排斥指的是弱势群体被明显排除在社会参与之外。生理性弱势表现较为直观,首先是外貌。卡任·迪昂的一项实验证明:对于外表漂亮的人,我们通常会认为其他方面也同样好,由于外表漂亮的人具有更高的自我评价,漂亮的人对他人更具影响力,更易被同伴群体接纳。所以,那些被认为不漂亮的群体就被排斥在更易被接纳的群体之外。其次是体质,那些身体残疾、带有疾病、体能较差的学生往往会被排斥在正常活动之外。第三是时空结构导致的资源分配不公。我国较常见的座位编排是“秧田制”,这种格局便于教师的班级调控,但是也导致课堂中的人际交往大多局限于师生间。研究发现,秧田制的座位编排中学生享受到的学习资源不尽相同,以教师为圆心以一定距离为半径的扇形范围内的学生与教师及其他学生互动较多,因而资源占有相对丰富。虽然学生意识到在座位编排中自己处于不利地位,但碍于学生人数与教室空间的大小,所以大部分学生处于不利位置也看似合理。

3.隐性的主动排斥

隐性的主动排斥即无形中进行着主动选择。基于学生已有认知,在选择交往对象之前,均会将交往对象分门别类,性格是同伴群体交往中最重要的因素,而气质则是性格形成的基础,如胆汁质的学生思维灵活、抑郁质的人情感和行动进行比较缓慢、多血质的人有较高的反应性、黏液质的反应较低。气质本身没有好坏之分,但学生会基于个人爱好,选择自己偏好的气质类型,那么那些非被偏好者则是“此时”的弱势群体,所以同伴群体的交流其实是在主动选择中进行的。

4.隐性的被动排斥

隐性的被动排斥即学生在看似无形中受到排斥。家庭背景表现较为明显,首先是家庭结构,主要是指家庭成员的构成,单亲家庭结构往往会导致家庭氛围失衡,子女受到的家庭教育仅存于已有一方;其次是家庭经济资本,孩子的吃穿住行等各方面也影响着孩子的班级地位;最后是家庭的文化资本,不仅体现在父母的学历上,更重要的是父母教养孩子的方式,甚至能否辅导孩子的家庭作业。角色扮演,班干部设置的初衷是协助教师进行班级管理,所以班干部作为学生的同时也是班级的管理者之一,其他同伴群体则处于被动排斥状态。

三、班级场域中学生弱势群体的产生机制

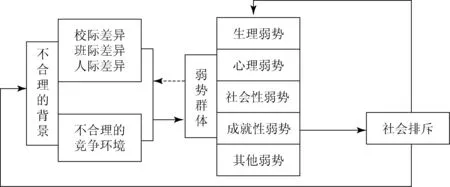

弱势群体的形成大多以多类型排斥同时作用于学生,可以用框架来描述(如图1所示)。

图1 社会排斥与弱势群体的关系框架(虚线表示“间接作用”)

基于以上架构,社会排斥强化的弱势地位主要有两方面原因:一是不合理的成长背景;二是群体自有的弱势因素。社会排斥作为结果同时又是原因使弱势学生地位不断强化,而形成恶性循环的封闭系统,弱势群体向优势地位流动难度随社会排斥程度加深不断加大。

1.一般化的竞争观念

生活的环境中总是笼罩着“适者生存”的观念,作为预社会化的活动,全面教育一直被成绩导向的教育方式压抑,造成学校培养目标与公众期望的实质性脱节。社会期望存在两种理解:一是以统治阶级为代表的官方社会期望;另一种是公众所期待的非正式期望,这一类更多零散分布在人的日常言行之中,较官方期望宽泛得多。学校教育目标迎合的是官方期待,官方期待作为统治阶级筛选过的公众期待,与其本身存在一定差距,况且学校教育在迎合过程中还存在对官方期待的误解,所以我们感受的是公众期待,而接受的是学校实行的期待,这一过程至少经过“公众期待—官方期待—实行期待”三个过程。同质化的教育面对不同的学生,无疑窄化了全面发展的内涵。学校作为垄断性机构,接受学校教育已成为金科玉律,少有人愿意其子女承担失败的风险,所以学校教育在现阶段社会是必要的。教育是一项公益性事业,虽然教育评价伴随教育活动的始终,但教育评价窄化为以成绩结果为主、其他评价方式“可存”的状态,各个学校、班级迫于压力都参与以分数为目标的“军备竞赛”,这一局面根源于追求分数效益的竞争观。

2.标签效应

库利的“镜中我”理论认为“个体的自我形成源于同他人的交往,个体是在与他人的互动中看到自己,他人如同一面镜子,从中看到自己衡量自己”。标签效应探讨了越轨行为,一般认为任何人在社会生活中都会发生社会越轨,但大多是临时性的,程度一般也不严重,即初级越轨。但当越轨行为被其“重要他人”发现并公布于众时,即被贴上越轨者的标签,持久性程度严重的越轨为次级越轨[8]。这里的越轨有两层内涵:一是指学生行为不符社会普遍的价值追求;其二是指不符合实际情境中占“优势地位”群体的价值观念。给学生所贴的标签对其自我概念形成可以造成影响,罗森塔尔效应就是经过实验的有效例证。在班级场域中,教师和同伴群体是学生最常见的“重要他人”,教师会基于自己的价值判断给学生分门别类,即使意识到并积极践行因材施教、教育公平等理念,考虑师生数量的悬殊,教师要将这些理念运用到每个学生极具难度,教师作为学生心目中的权威,学生显性的身份标定如“差生”“问题学生”“后进生”都具有导向作用,教师的身份标定会导致其他学生盲目跟风,教师给学生贴的标签在质量上塑造学生,而同伴群体潜移默化的身份标定则在数量上作用于被贴标签同学(如图2所示)。

图2 标签效应的作用(虚线表示“非完全封闭”)

学生作为处于发展中的人,身上存在一些问题在所难免,这不是对学生不合理行为的辩护,而是指学生发展具有差异性,而教育要培养的不是整齐划一的人。

3.趋利避害的人性

首先,个体的行为总是趋向有利于实现自身满足状态的对象和事物,作为社会大众的一员,教师也有生存、生活的压力,经济资本是最直接的物质基础,绩效与成绩挂钩,所以教师追求高分数也无可厚非。其次,根据马斯洛的需求层次理论,符合教师期望的学生更能使教师感到心灵愉悦和满足,反之产生的是不愉快刺激,而人一般会排斥不愉快刺激。教师及其他权威人士的行为都能产生一定程度的榜样作用,而未成熟的学生遵循“权威”也是趋向利益的一种表现。第三,在同伴群体交往过程中,不同群体会形成相应的群体文化,布劳认为有着相近的社会位置的人们之间的社会交往要比其位置相差大的人们之间的交往普遍些。内群体交往比外群体交往多,所以群体内部成员也会无形中维护群体利益。

四、改善班级场域中弱势群体地位的路径思考

班级场域中的活动主体主要是师生,由于学生的未成熟性和教师的权威性,教师在引导弱势群体实现向优势地位流动的作用更为关键。

1.关注学生的生存状态

目前具有代表性的教育本质观大致有三类:教育是培养人的活动;教育是人的自我构建活动;教育是价值引导和自我构建的活动[9]。三种观点共同指向“作为主体的人”的发展,而运作的教育更关注的却是学生的“知识状态”。人是一个复杂的生命体,其发展具有不确定性,所以人的发展也应该是动态的生成过程,教育应超越简单的知识传授达到对受教育者“存在”的关注。承认弱势群体的生存状态,因为社会对学生的要求不仅仅是学校传授的知识,更是健全的人格、全面发展的身心。

2.实质性的公平

在知识层面,师生及生生的关系是先知与后知、知多与知少的关系,本质上不存在贵贱尊卑;从需求角度来看,对弱势群体的雪中送炭比对优势群体的锦上添花更加难能可贵,毕竟弱势群体的基本需求都未能得到满足;从受教育的过程看,借用胡森的观点,教育应坚持个体起点平等,每个人都有不受任何歧视开始其学习的机会;终结阶段性不平等,以平等方式来对待每一个人;实现个体最终目标的平等,即学业成就上的平等[10]。

3.有意义的评价

评价不仅是判断,更是为教育活动的顺利进行提供丰富的信息,因此评价应适时、适度、全面。适时是指关注评价的过程性,即使学生总的来说没有符合自己的预期,但是在行为过程中一定会存在某些符合自己预期的行为,即评价标准可以参照个体以往经验而非外界高标准;适度则是评价的恰当性,淡化评价的“分层”功能,实现激发功能;全面性是指评价标准要多元,把学生放在具体的情境中去理解,而不是千篇一律地用同质化的内容教授异质性的人,用一样的手段塑造不一样的主体。

教育是一个长期性的过程,学校教育则是这一过程的关键。查尔斯·泰勒指出了现代社会中普遍存在的三个隐忧:一是个人主义的泛滥使主体普遍成为自我中心的个人;二是工具理性特别是“代价—效益”分析成为时代的主导;第三,由个人主义和工具理性带来的后果是个体在获得所谓的现代自由的同时面临着被决定的命运[11]。这也恰是对教育问题的概括性的解读,所以学校教育可谓任重道远。