差序式领导的概念、影响及测量方法研究综述

张超群,王 府

(新疆财经大学 工商管理学院,新疆 乌鲁木齐830012)

0 引言

在组织行为学领域,领导方式一直是诸多学者研究的热点。中国深受儒家文化影响,儒家文化强调人伦差序思想,并在《中庸》一书中得到了充分的体现。著名社会学家费孝通认为:家族主义是家人对本家族成员按照尊卑、亲疏等标准划分成不同的层次,而形成的组织心理与行为方式[1]。从社会层面来看,人们倾向于将家族主义的交际方式运用在与非家族成员之间的交往过程,领导者把家族角色划分方式运用于企业成员的角色定位,以调整自己的行为。由此可见,差序式领导源于传统的家族主义。沈毅认为:差序格局是依据“亲亲”和”尊尊”两者的排序,“亲亲”强调关系的远近亲疏,“尊尊”强调地位的高低,差序格局和差序式领导均以“亲亲”和“尊尊”的伦理关系作为基础[2]。差序式领导关系既包括横向的“亲亲”关系,也包括纵向的“尊尊”关系,其本质是儒家文化关于构建“大同社会”的思想,起点是“差异”,即领导对成员的差别对待;终点是“大同”,以促进组织有效地运行。可以用社会文化心理检验在本土文化背景下差序式领导的有效性。这是因为差序式领导是家族主义传统文化、差序格局氛围、偏私对待的行为方式、忍文化等因素共同作用的结果。

在我国传统的文化环境中,差序式领导仍然具有重要的实用价值和现实意义,对企业发展具有推动作用。本文在回顾文献的基础上,对差序式领导的概念、理论基础、实施效果、测量方法等进行分析,并展望未来的研究重点。

1 差序式领导的起源与概念

1.1 差序式领导的起源

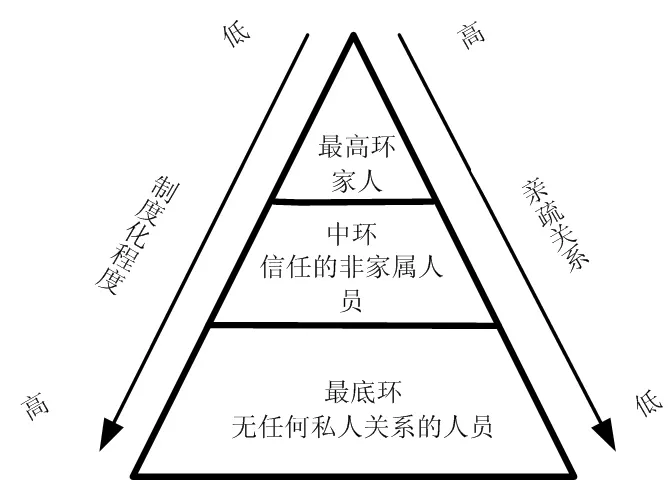

自古以来我国深受儒家文化影响,十分重视父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信等伦理关系,并将这些伦理思想作为处理人际关系的行为准则。孟子说:“君臣上下有别,应有忠;父子有尊卑,应有孝;兄弟之间应有悌;夫妻之爱而又内外有别,故有忍;朋友之间有互信美德,应有善。”父子、兄弟、夫妻等三种伦理关系属于家庭关系的范畴,而家庭在我国社会结构中具有重要的作用。从组织层面来看,家庭呈阶序式状态。杨国枢和叶明华认为我国传统文化强调家庭成员地位的纵向排序,不重视家人的水平地位排列,主要依据年龄、辈分等标准进行排位,并采取亲疏有别的原则选择相处方式[3]。关于差序式领导的研究最早起源于我国台湾,郑伯壎和林家五发现我国台湾的民营企业具有三环文化特色,即家族、差序、制度等三环[4],如图1所示。最高环是企业的高层管理者,主要由家族人员担任,领导者与他们之间的权利义务没有规范的制度约定;中环由领导者信任的非家族成员构成,领导者根据他们的背景安排职位,差别对待他们中的每一位成员,领导者并不完全依据制度来处理与他们之间的关系;最底环的员工与领导者之间无任何亲疏关系,领导者完全依据制度来管理他们。

图1 三环文化

1.2 差序式领导的概念

差序一词源于费孝通的差序格局思想,他认为:在我国人与人之间的关系就像石头丢进水里荡起由近及远的波纹。许多学者进一步延伸了差序一词的概念,并将其引入领导理论,逐渐演变成差序式领导方法。姜定宇和张菀真认为:差序式领导包括沟通照顾、提拔奖励、宽容亲信等领导方式,差序式领导对待自己人和外人的方式完全不同[5];Jordi Escartin 与 Johannes Ullrich etal在比较差序式领导与偏私型领导后发现,偏私型领导往往基于个人效率毫无根据地差别对待追随者,而差序式领导通常根据下属的效率和社会背景区别对待他们[6]。差序领导并不是基于领导者的个人效率,而是基于战略考虑的领导行为,下属对差序式领导的心理态度相当复杂;高良谋和王磊认为差序领导的本质是“始于差异,终于大同”,并从“忍文化”和正义感的视角来分析下属的心理,以此探讨差序式领导发挥作用的逻辑基础[7]。综上所述,姜定宇对于差序式领导的解释更全面、更清晰。

2 差序式领导的理论基础

差序式领导的主要理论基础是社会交换理论和资源保存理论。

2.1 社会交换理论

社会交换理论最早由Graen G和Cashman J F提出,他们认为:由于资源有限,领导与下属之间的交换关系质量有高低之分,领导与一部分人保持较好的关系,这部分人就属于高LMX关系质量的“圈内人”,领导者往往给予他们更多的关心和照顾;而领导者与另一部分人只保持正式的工作关系,这一部分人属于低LMX关系质量的“圈外人”,领导者对他们照章办事[8]。Homans G C认为:人由于对方给自己支持、关心、照顾等,就产生了回报对方的心理,人与人之间的本质是互利的关系[9]。受到领导优待的“圈内人”尽力完成领导安排的任务。社会交换理论与交易成本理论有相似之处,都认为人与人之间通过互动来实现物质与精神上的交换平衡,并且是维持人际关系的主要手段[9]。社会交换理论广泛应用于领导管理研究领域。许多学者在社会交换理论的基础上,进一步提出LMX交换理论来研究领导行为方式。吴婷和张正堂认为:“高质量的交换关系,促成了“圈内人”与“圈外人”的产生。领导者与下属之间存在高质量的交换关系是双方相互信任的基础,是提高下属工作积极性的关键因素。”[10]

2.2 资源保存理论

资源保存理论认为:个体有保留和维持创造有价值的资源的动机。资源包括认知资源和能力资源。Hobfoll S E认为:认知资源包括个体特征、工作岗位、工作年限等,能力资源涵盖了时间、信息、知识等方面的资源。这两种资源发生实际或潜在的损失都对员工产生威胁[11]。根据资源保存理论,差序式领导的外在表现形式是领导给下属差异化分配资源。个体倾向于搜集和保存更多的资源,以应对外部或未来不确定性的变化,从而获得心理安全感。我国深受儒家和道家的“忍与时”文化影响,人们普遍具有忍耐和等待回报的心理。“忍”是指忍耐,“时”是指等待。想强化自己在领导心目中的地位的下属往往比其他的人更加努力。“圈内人”厚积薄发,超越自我,不少人有越王勾践“卧薪尝胆”和韩信忍受“胯下之辱”的精神。“圈外人”不断地激励自己,不断地获取信息、知识等,以向“圈内人”靠拢。在组织内,领导对有纵向关系的下属采取“亲亲”的原则,区别对待;下属遵循“尊尊”的原则,甘愿接受上级的领导。我国传统文化对家族文化的影响很大,并形成了一套独特的伦理体系,由差序对待产生的不公平得到了组织成员的认同。

3 差序式领导的效果

3.1 差序式领导对个体的影响

国内外差序式领导对个体影响的研究集中在对员工创新、员工态度(幸福感、满意度等)、员工绩效和员工行为的研究,其中员工创新行为和员工创造力的研究成果较多。本文从差序领导对员工态度、员工行为、员工绩效与创新等三个方面影响的研究进行分析。

第一,差序式领导对员工态度的影响分析。主要从员工对公平的感知和主观幸福感两个方面来研究差序式领导对员工态度的影响。姜定宇、张菀真把权力距离作为调节变量进行实验。实验结果表明,下属对差序式领导的感受与权力距离之间呈正相关关系[5]。Nielsen K&Daniels K在LMX差序化理论的基础上,进一步研究了差序式领导的追随者对自身工作条件和个人幸福感的主观感受[12];高良谋等从中国的“忍与时”文化视角,研究差序式领导方式,发现在我国传统文化背景下公平是情与理的融合,并证明差序式领导具有普遍的适应性。

第二,差序式领导对员工行为的影响。员工行为主要包括社会行为、组织内的行为和亲组织非伦理行为。刘晓琴根据“圈内人”的认知差异,把组织认同和心理授权作为中介变量,把权力距离作为调节变量,并提出了理论研究框架[13];陶厚永等对员工的研究扩展到对员工的社会行为研究,论述了差序式领导的正反作用。一方面,差序式领导得当有助于员工产生利社会行为。另一方面,差序式领导不得当,必然削弱“圈外人”的利社会行为[14];刘佳鑫和齐敏在陶厚永的利社会行为研究基础上,探讨差序式领导对组织成员价值取向的影响,结果表明差序式领导能促使下属更清楚领导的用人导向,使“圈内人”与“圈外人”都形成自我激励[15];在组织非伦理行为方面,林英晖和程垦的研究结果表明,差序式领导与员工亲组织非伦理行为之间不存在显著的关系[16]。

第三,差序式领导对员工绩效与创新的影响。目前人们对差序式领导对员工绩效和创新行为影响的看法不尽一致。Liden R C,Erdogan B,Wayne S J,et al.等同时研究了LMX差序化对个人绩效的影响,研究结果表明尽管LMX差序化并未对个体的绩效产生明显的影响,但是在LMX差序化程度很高的情况下,低LMX关系质量成员的个人绩效明显提提高,而高LMX关系质量成员的个人绩效并没有发生明显的变化[17];王磊开展了跨层次的跟踪研究,发现了差序式领导影响员工的心理动机、心理认知和情感的途径[18]。袁凌等分析差序式领导对员工创新行为的影响,结果表明差序式领导与员工创新行为之间呈正相关关系[19]。

3.2 差序式领导对群体的影响

国内外学者集中研究了差序式领导对组织绩效和组织承诺的影响,但是研究结论并不一致。Liden R C,Erdogan B,Wayne S J,et al.等研究发现任务之间的相互依赖性调节LMX差序化与团队绩效之间的关系,两者之间的关系具有两面性;Joshua A B.W U,Tsui A S et al.等讨论了不同群体的差序式领导行为的潜在成本和管理意义,研究结果表明,以个人为中心的差序式领导致使集体效能低下,以集体为中心的差序式领导能提高群体的认同度和集体效能[20];Blanc P M L,González-Romá V.A两位学者也发现了LMX差序化的两面性,当领导与成员之间的交换质量较低时,高LMX差序化对团队绩效具有正向作用,反之,两者之间不存在相关关系[21]。姜定宇、钟筱涵等对我国台湾的不同企业进行研究发现,差序式领导能提高团队的效能,并能促进团队成员之间分享知识[22]。Xin-anZhang,NingLi&Johannes 等研究发现在差序式变革型CEO的领导下,团队效能与公司绩效下降[23]。王磊指出:“圈外人”变成“圈内人”后,更加积极地学习各方面的知识,以更好地帮助领导,差序式领导对团队创造力具有正向的影响作用[24]。综上所述,国内差序式领导对群体层面的影响研究还存在不足,研究深度和广度不够,研究范围比较分散,缺乏系统性。

4 差序式领导效果的测量方法研究

对差序式领导效果的测量维度与测量方法的研究还处于探索阶段,还没有得到一致的结论。虽然学者采用的量表的信度和效度已经通过了实证检验,但量表使用的范围仅仅局限于我国台湾。姜定宇设计的量表是从照顾沟通、宽容犯错、提拔奖励等三个维度来进行测量,采取委托施测的方法来获得调查结果。量表包括“较常嘘寒问暖”“花较多时间进行单独指导”“接触和互动较为频繁”等14个问题。

目前许多学者都采用姜定宇设计的差序式领导量表,并在我国台湾和我国大陆得到了检验。也有一些学者对差序式领导的维度划分有不同的意见。袁凌等采用姜定宇设计的差序式领导量表,并用SPSS18.0对量表的信度进行检验,使用Amos20.0进行因子分析。Jiang等在实证分析的基础上,拓展差序式领导的含义和测量维度,认为差序式领导有对自己人偏私、严厉、对外人偏恶三个要素,并将量表划分成八个维度[25]。王磊对量表进行了细化,把差序式领导分成8个维度。并进一步把领导者对“圈内人”的行为分成5个维度,设计了25个问题,即宽容犯错、提拔奖赏、信赖咨询、互动亲密、较高期望;把对“圈外人”的行为分成3个维度,设计了11个问题,即互动淡漠、顾忌提防、刁难责备等。王磊在Jiang的划分基础上,把对“自己人偏私”和“对自己人严厉”合并为“对圈内人的对待行为”,然后将其整合成五个维度,与对“圈外人”的对待行为的三个维度划分很类似,本质内容没有变化,只是简化了形式。总体来说,姜定宇、张菀真设计的量表更具权威性。

5 研究展望

尽管近年差序式领导方式引起了学者的关注,并开展了实证研究。但是差序式领导方式还是一种新的领导方式,还有许多问题尚待解决。差序式领导在我国传统文化背景下的本土化领导方式还值得进一步研究。

第一,差序式领导动因的研究。目前较少研究领导者的个人特质对差序式领导的影响,已有的研究大多是研究差序式领导的有效性和影响,仅有少数学者探讨差序式领导的形成机理和影响因素,而且只是解析现象,较少构建系统的理论研究框架,也很少运用案例对差序式领导进行实证分析。因此,应进一步研究差序式领导的动因。

第二,差序式领导方式的研究。很少有学者运用我国的传统文化理论,大多采用西方管理理论研究差序式领导,差序式领导方式与我国文化环境的契合度还有待检验。由于中西方文化观念存在较大的差异,在我国运用西方管理理论研究差序式领导的结论并不完全可靠。国内仅有少数学者采用我国的传统文化理论来解释差序式领导。因此,学者还应该转变研究视角,研究适合我国国情的差序式领导方式。

第三,集体层次的差序式领导研究。目前对群体层次的差序式领导及对工作绩效影响的研究较少,且研究结论差异较大,没有得到大家的共同认可。因此学者应深入探讨集体层次的差序式领导对团队的作用机理、边界条件、适用性。

——概念跨学科移用现象的分析与反思

——概念跨学科移用现象的分析与反思