改革开放以来我国现代化战略安排的演进及其逻辑※

何 雨

内容提要:“两个阶段”论是党的十九大对新时代中国特色社会主义现代化事业作出的新判断与新部署。正确理解新时代“两个阶段”论与“第三步走”战略构想的关系,不仅具有重大的理论意义,也具有重大的现实意义。通过对邓小平“三步走”思想中“第三步走”战略构想丰富蕴含的深度发掘发现,“第三步走”战略构想有基本目标与高级目标两个层次。结合世界银行数据,从人均GDP指标上看,“两个阶段”论中第一个“十五年”目标对应“第三步走”战略构想的基本目标,而第二个“十五年”目标则对应“第三步走”战略构想的高级目标。如果能在第二个“十五年”中“达到中等发达国家水平”,那么,“建成社会主义现代化强国”必然从梦想变成现实。

一、 新时代“两个阶段”论中的变与不变

习近平总书记在党的十九大报告中指出:要在全面建成小康社会的基础上,分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。综合分析国际国内形势和我国发展条件,从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排:第一个阶段,从2020年到2035年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。第二个阶段,从2035年到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗15年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

那么,如何在历史与未来的双重视野中,准确理解习近平总书记提出的新时代“两个阶段”论?如何处理其与邓小平理论“三步走”战略构想中的“第三步走”关系呢?这不仅是重大的理论问题,也是关系到趋向、标准、内涵的重大实践问题。目前看,人们在这一问题上,似乎并没有提供完整、清晰的梳理并形成共识。

宋林飞认为:“我国已经提出全面建成小康社会与基本实现现代化两大战略目标,与‘两个百年目标’直接对应。现在,习近平总书记在全面建成小康社会与基本实现现代化这两大战略目标的基础上,又提出了一个新的、更高的战略目标,即把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这是中国共产党执政为民的第三个重大战略目标,是中国社会主义现代化的最高阶段,是中国共产党与中国人民道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的突出表现,是中国特色社会主义理论的重大创新成果。”[注]宋林飞:《中国社会主义现代化理论的最新发展》,《南京社会科学》2017年第11期。

辛鸣则从基本国情的角度,强调了“两个阶段”论的延续性。他指出:“我国社会主要矛盾的变化没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断。在这一时期呈现的发展阶段性特征是在社会主义初级阶段这一大背景下的新特征、新状态、新矛盾,而不是超越了社会主义初级阶段的阶段性特征。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变,我们仍然要牢牢坚持党的基本路线这个党和国家的生命线、人民的幸福线。对于这一点,必须有足够的战略清醒和战略定力。”[注]辛鸣:《正确认识我国社会主要矛盾的变化》,《人民日报》2017年11月3日。

这也与党的十九大报告精神相一致。报告明确指出:“必须认识到,我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。”

二、 一脉相承的中国特色社会主义现代化战略

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“新时代中国特色社会主义思想,是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果。”逻辑上看,作为新时代中国特色社会主义思想重要组成内容之一的“两个阶段”论,也必然是在前人探索与实践基础上的继承与发展。

与“两个阶段”论关系最紧密的就是邓小平理论中的“三步走”战略构想,特别是“第三步走”战略构想。从内容构成上看,相对于“第三步走”,前两步走战略不仅涉及的时间跨度小,前后仅有20年,而且内容也非常具体,主要指向温饱问题与初步小康,几乎不存在模糊解释的空间。

历史地看,“三步走”战略构想的形成,是一个认识不断深化的过程。前两步走战略是这一思想的最初胚胎。1979年3月21日,邓小平在会见英中文化协会执委会代表团时说:“我们定的目标是在本世纪末实现四个现代化。我们的概念与西方不同,我姑且用个新说法,叫做中国式的四个现代化。现在我们的技术水平还是你们五十年代的水平。如果本世纪末能达到你们七十年代的水平,那就很了不起。”[注]张爱茹:《从“小康”到“全面小康”——邓小平小康社会理论形成和发展述论》,《新中国60年研究文集(3)》2009年。在这次谈话中,邓小平为当时我国的现代化事业确立了20世纪的奋斗目标,其主要思想也成为后来“三步走”战略构想的原型。

当年的12月6日,在会见日本首相大平正芳时,邓小平进一步丰富了这一原型思想的内涵。他指出:“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念,不是像你们那样的现代化的概念,而是‘小康之家’。到本世纪末,中国的四个现代化即使达到了某种目标,我们的国民生产总值人均水平也还是很低的。”[注]《邓小平文选》(第二卷),人民出版社1993年版,第237页。

其实,作为邓小平“三步走”战略构想的前两步走战略也是由来有自的。1959年12月到1960年2月,毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时说:“建设社会主义,原来要求是工业现代化,农业现代化,科学文化现代化,现在要加上国防现代化。”[注]《毛泽东文集》(第八卷),人民出版社1999年版第116页。在此基础上,形成了改革开放前我国现代化战略的“两步走”构想:第一步,用15年的时间,即到1980年,建立一个比较完整的工业体系和国民经济体系。第二步,到本世纪末,全面实现现代化,赶上和超过世界先进水平。[注]黄健江:《从“中国式的现代化”到三步走的战略目标》,《五十年社会变迁与中国现代化学术研讨会论文集》1999年。正如邓小平明确地指出:“我们现在讲的四个现代化,实际上是毛主席提出来的,是周总理在他的政府工作报告里讲出来的。”[注]《邓小平文选》(第二卷),人民出版社1993年版,第311-312页。可以毫不夸张地说,后来作为改革开放我国现代化建设事业总纲领的“三步走”战略中的前两步,实质上是对第一代领导集体所设想的而未竟的1980-2000年“两步走”战略的继承与延续。

经过大约两年多的观察与思考,邓小平终于提出了“三步走”战略相对完整的构想。1982年8月,在会见联合国秘书长德奎利亚时的谈话中,他指出:“我们摆在第一位的任务是在本世纪末实现现代化的一个初级目标,这就是达到小康水平。如果能实现这个目标,我们的情况就比较好了。更重要的是我们取得了一个新起点,再花三十到五十年时间,接近发达国家水平。”[注]《邓小平文选》(第二卷),人民出版社1993年版,第417页。1984年10月,在会见参加中外经济合作问题讨论会全体中外代表的谈话时,邓小平对这一战略进行了再次肯定:“到本世纪末翻两番,国民生产总值按人口平均达到八百美元,人民生活达到小康水平。……在这个基础上,再发展三十年到五十年,力争接近世界发达国家的水平。”[注]《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第77页。

1986年6月,邓小平指出:“有了本世纪末的基础,再花三十年到五十年的时间,人均国民生产总值再翻两番。”[注]《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第162页。这是邓小平对“第三步走”战略目标设定的一个量化指标。1987年8月,在会见意大利共产党领导人约蒂和赞盖里时,他再次将“第三步走”战略置于国际比较的视野中,指出:“我国经济发展分三步走,本世纪走两步,达到温饱和小康,下个世纪用三十年到五十年时间再走一步,达到中等发达国家水平。”[注]《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第251页。同年10月党的十三大把这一设想明确化为:“到下个世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。”

三、 被遮蔽的“第三步走”战略的丰富内涵

现代化是中国特色社会主义事业的始终如一的战略目标。1954年第一届全国人民代表大会首次明确了我国社会主义建设的战略目标就是现代化,其主要内容为工业、农业、交通运输业和国防四个方面,这就是后来为人们所熟知的“四个现代化”的最早版本。两年之后的1956年,这一战略目标被列入党的八大所通过的党章中,并成为全党全国人民孜孜以求、薪火相传的百年奋斗目标。

从新中国成立之初的“四个现代化”及其在60年代在时间表上的“两步走”构想,到改革开放以来的“三步走”战略,再到新时代的“两个阶段”论,中国特色社会主义现代化事业在实现阶段性飞跃的同时,也呈现出鲜明的延续性与继承性。站在当前的历史窗口,“第三步走”与新时代“两个阶段”论的关系在逻辑与学理上的勾连究竟该如何理解呢?理解的依据与基础又是什么呢?回答这个问题,需要我们去发现邓小平理论“三步走”战略中“第三步走”战略构想被遮蔽的丰富蕴含。

我们说,相对于前两步战略,“第三步走”战略构想始终是模糊的、弹性化的。从时间维度看,前两步走的边界非常清晰,无论是20世纪80年代末解决温饱问题,还是20世纪末解决小康问题,都没有任何弹性空间。相反,“第三步走”战略,从构想到定型,其时间边界就一直是未定的,在表述上采用的是“再花三十年到五十年”、“到下个世纪中叶”等。直至2012年党的十八大,习近平总书记才首次以“两个一百年”的提法,正式把“第三步走”战略的时间边界明确化,即,“第一个一百年,到中国共产党成立100年时(2021年)全面建成小康社会的目标一定能实现;第二个一百年,到新中国成立100年时(2049年)建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。”从内容上看,前两步走也是具体的、确切的,分别是解决温饱问题和小康问题,相反,“第三步走”战略却只是提出了一个大致的构想,即,“基本实现现代化”、“达到中等发达国家水平”等。

在某种程度上说,正是“第三步走”战略构想的模糊性、弹性化,才为后续的中国特色社会主义理论的发展与创新预留广阔的空间。特别是,当我们揭示出长期以来被遮蔽的“第三步走”战略的丰富内涵后,会对此有更为深刻的理解与体认。事实上,理解邓小平理论中的“三步走”战略思想,需要处理好一对关系,即,“基本实现现代化”与“中等发达国家水平”的关系。从思想演进的历程看,“基本实现现代化”是中国特色社会主义的战略目标,而“达到中等发达国家水平”则是判断这一战略目标实现程度的外部参照系。故,“中等发达国家水平”就成为理解邓小平“基本实现现代化”思想的一个关键性转换点。

那么,又该如何理解“中等发达国家水平”呢?对于这一说法,不同的断词,就会有不同的理解。大致来说,关于这一概念,主要存在下述几种观点:[注]王凤杰:《关于中等发达国家的概念界定》,《教学与研究》2005年第3期。一是认为发达国家中的中等水平或平均水平即为“中等发达国家”,也可称之为“中等的发达国家”,是平均数意义上的“发达国家”。二是将所有国家按“发达”程度排序,处于中间位置的国家属于“中等发达国家”,是中位数意义上的“发达国家”。三是世界银行所列的“中等收入国家”。四是将世界上所有国家按发达、比较发达、一般、不发达、落后的顺序进行排列,“中等发达国家”就是较发达国家“逊色”些的比较发达的国家。

除此之外,还要对这一概念的时态性作出厘清,即,它究竟是一种动态概念还是一种静态概念呢?如果是静态概念,其潜台词就是,基本实现现代化,要达到当时(1980年代)发达国家的水平;如果是动态概念,其潜台词就是,要达到基本实现现代化之时中等发达国家水平。[注]莫言:《2050年前后达到中等发达国家水平准确含义是什么》,《瞭望周刊》1988年第10期。

考虑我国的现代化建设事业,自其起步的那一天起,就是以发达国家为参照对象的,如,“超英赶美”,因此“中等发达国家”应该以此为基础,这是由我国的历史情境所决定的。当我们在此意义上分析邓小平的“基本实现现代化”思想时,就可以发现,其关于作为参照对象的“中等发达国家”存在两个层次,一个是基本目标层次,一个是高级目标层次。

关于基本目标层次构想,主要体现在改革开放后邓小平现代化思想的早期阶段。1982年在会见联合国秘书长德奎利亚时的谈话中,他曾这样表述:“再花三十到五十年时间,接近发达国家水平。我们不是说赶上,更不是说超过,而是接近。”[注]《邓小平文选》(第二卷),人民出版社1993年版,第417页。“接近”一词,表明作为参照对象的“发达国家”是有弹性的,并非要指发达国家中的平均数或者中位数水平。只要“接近”发达国家中的下限国家水平,同样属于达到了“基本实现现代化”的目标。

20个世纪80年代中后期,在渐趋定型化的邓小平“三步走”思想的“第三步走”战略构想中,他提出了我国现代化事业的高级目标。无论是在会见意大利共产党领导人约蒂和赞盖里时提出的“下个世纪用三十年到五十年时间再走一步,达到中等发达国家水平”,[注]《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第251页。还是党的十三大所正式确认的“到下个世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平”,都在把基本实现现代化目标进行提档,从“接近”发达国家水平提高到“达到”中等发达国家水平。

四、 “第三步走”战略与“两个阶段”论的交汇与耦合

无论是在实现程度上的“接近”与“达到”用语的差异,还是在作为参照系对象的“发达国家”与“中等发达国家”用语的差异,都意味着邓小平关于我国现代化建设事业战略构想的一个重大发展。与此同时,也预留下了作为战略目标的“基本实现现代化”与作为参照系的“中等发达国家”或“发达国家”的巨大政治与实践张力。

从邓小平的主要论述中可以发现,在与“中等发达国家”或“发达国家”的比较与对表中,我国并非是要在所有指标上达标,而是有一个核心指标,那就是人均GDP指标。1979年12月6日在会见日本首相大平正芳时,邓小平初次提出了“国民生产总值人均水平”概念,并于1986年前后正式形成了“人均国民生产总值”概念。在党的十三大确定的“三步走”战略中,前两步走采用的概念表述分别是“国民生产总值”比1980年“翻一番”和使“国民生产总值”在此基础上“再增长一倍”。只有在“第三步走”战略表述中使用的是“人均国民生产总值”概念,要求“达到中等发达国家水平”。此后,随着统计口径的变化,我国逐渐接纳国际标准,用人均GDP概念取代了人均GNP概念,但是,其作为判断我国现代化实现程度的指标内核却是始终如一的。

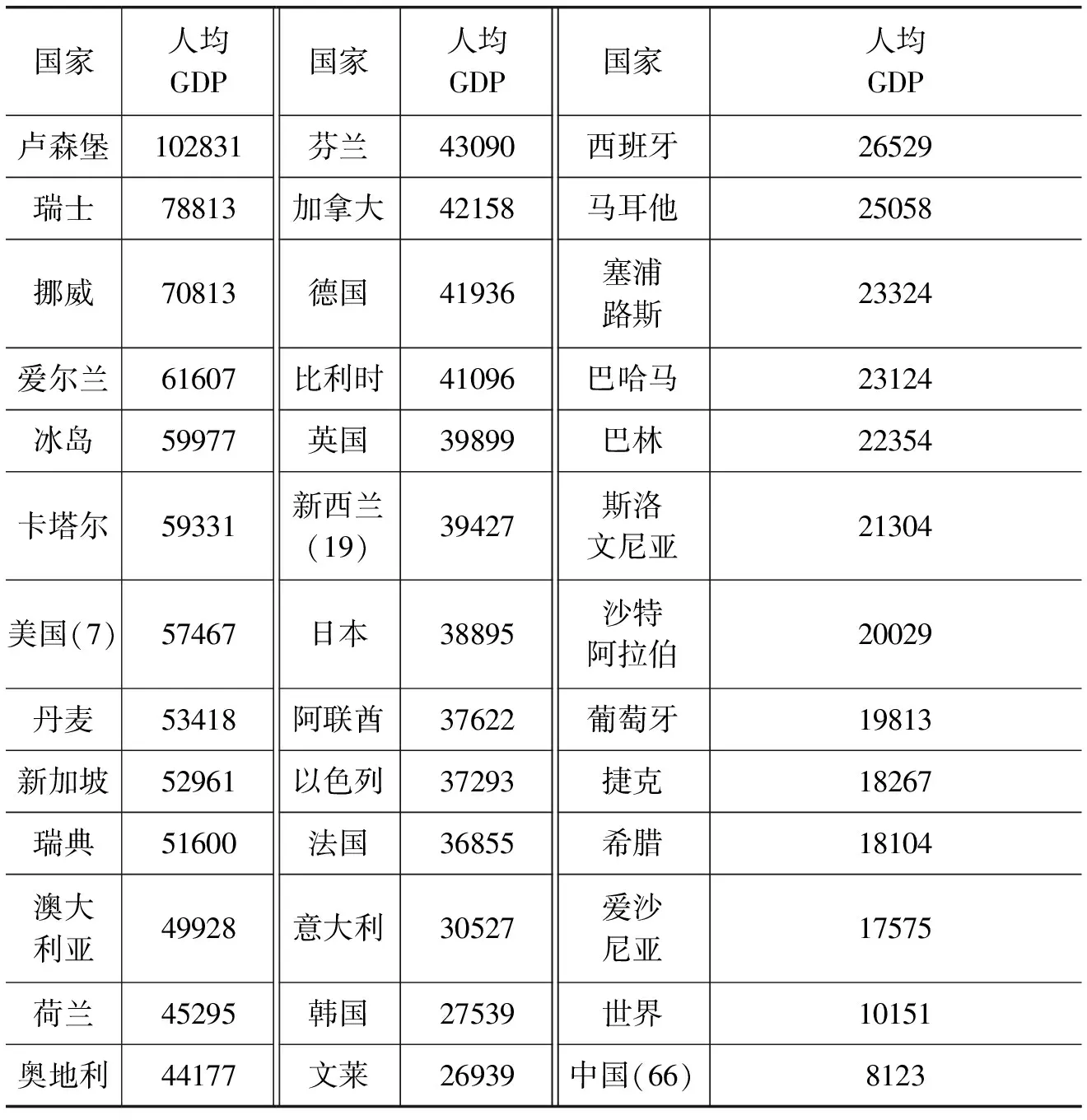

当我们从人均GDP指标维度上,对作为邓小平现代化思想的基本目标的“接近发达国家”与其高级目标“达到中等发达国家”进行实证性分析时,就会有新的发现。为此,我们首先需要分析“发达国家”人均GDP的区间分布情况。表1是来源于世界银行数据库2016年全球主要国家人均GDP(美元)汇总数据。数据显示,2016年全球人均GDP为10151美元,我国为8123美元,位于世界第66位。为研究方便,截取了人均GDP排在前37位的国家,覆盖了所有经典发达国家。在不严格意义上,它们也代表了全球经济体中人均GDP水平最高的国家,可以近似地将其视之为发达国家序列。可以看出,发达国家的人均GDP区间为爱沙尼亚的17575美元到卢森堡的102831美元之间,即,发达国家水平的下限为17575美元。取中位数意义的发达国家作为“中等发达国家水平”,该国家为新西兰,人均GDP为39427美元。

如果以邓小平现代化思想中的基本目标——“接近发达国家”为参照系,采用动态标准,经过测算,那么仅仅是“接近”发达国家中的下限水平就已经是巨大成就。根据表1,“接近”发达国家水平,可以转换为与爱沙尼亚水平相当。从静态角度看,2016年爱沙尼亚的人均GDP远远领先于我国,大概相当于我国2.16倍。从动态角度看,要想在爱沙尼亚继续保持增长的同时,于2035年达到它的水平,挑战极其巨大。

表1 2016年全球主要国家或地区人均GDP情况(单位:美元)

资料来源:世界银行,https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=chart&year_high_desc=false。

研究发现,1995年至2016年,爱沙尼亚人均GDP从3044美元增长到2016年的17575美元,大概增长了4.78倍。即使受全球金融危机冲击,与2010年相比,在过去的6年时间里,人均GDP还是增长了20%。如果保持金融危机后的增速不变,按照复数增长测算,那么,从2017年到2035年,爱沙尼亚人均GDP将会在此基础上增长1.728倍,即30370美元。

对于我国来说,要想在2035年达到同期爱沙尼亚的发展水平,那么人均GDP要达到30000美元,才能达到“接近发达国家水平”。相对于2016年8123美元的人均GDP,意味着在接下来的18年里这一数字要翻两番,即,每9年就要翻一番。显然,对于已经进入新常态,更加注重发展质量的我国来说,仅以“接近发达国家水平”的下限为基准,如期达成“基本实现社会主义现代化”目标,也几乎接近新常态下我国发展潜力的极限。

显然,如果以邓小平现代化思想中的高级目标——“达到中等发达国家”为参照系,采用动态标准,那么对于2035年目标来说,几乎是不可能完成的任务。因为前面已经评估过,在当前水平下,作为“中等发达国家”参照系的新西兰人均GDP已经接近40000美元,相当于发达国家下限爱沙尼亚的2倍还要多。即使我国保持两位数的增速,恐怕也无法实现。

基于此,我们可以把新时代“两个阶段”论与邓小平理论“三步走”思想中的“第三步走”战略构想交汇与耦合起来:实现第一个“十五年”目标,在人均GDP指标维度上,对应的是“第三步走”战略构想中的基本目标,即,“接近”发达国家,其中,具体参照系为发达国家序列中的下限——爱沙尼亚。实现第二个“十五年”目标,对应的是“第三步走”战略构想中的高级目标,即,“达到”中等发达国家水平。根据世界银行数据,作为老牌资本主义强国的英国,2016年也仅仅比处于中位数的新西兰高出不到500美元,而日本、法国等强国还没有新西兰高。另一个可以佐证的国家就是美国。作为头号资本主义强国,2016年人均GDP在全球排在第7位,低于卡塔尔,略高于丹麦。这也为我们正确理解“强国”提供了活生生的案例。显然,“强国”离不开人均GDP的支撑,但是,又绝不仅仅化约为人均GDP。考虑到几乎高达美国4倍的人口规模,只要人均GDP“达到中等发达国家水平”,那么,“社会主义现代化强国”必然从梦想变成现实。

建设有中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴,是新中国成立以来一代又一代中国人的奋斗目标。其中,“基本实现社会主义现代化”,是实现中华民族伟大复兴的中国梦之关键一步,但是,历史与实证数据告诉我们,在设置2035年目标的参照指标时,应采取稳妥而非冒进的态度。具体来说,要正确理解党的十九大报告提出的“两个阶段”论的科学内涵,要牢牢坚持党的基本路线这个党和国家的生命线、人民的幸福线不动摇,保持足够的战略清醒和战略定力,以“接近发达国家水平”为参照系,严格按照党中央的统一部署,不断夯实现代化事业的基础,为建成社会主义现代化强国一步一个脚印向前走。