不同预处理与超滤膜组合工艺对水质生物稳定性的影响

吴 璇,李伟英,张骏鹏,亓万琦,汤帅冰,赵 吉,吴 健

(1.同济大学环境科学与工程学院,上海 200092; 2.中国轻工业武汉设计有限责任公司,湖北武汉 430060;3吴江华衍水务有限公司,江苏苏州 215200;4.禹泓冠品环保科技〈上海〉有限公司,上海 201615)

饮用水生物安全问题与人类健康密切相关,近年来不断引起研究人员和消费者的广泛关注。饮用水生物稳定性(biological stability)是指饮用水中可生物降解有机物支持异养菌生长的潜力[1]。水质生物稳定性越高,表明水中有机营养基质含量越少,异养菌越不易滋生,饮用水的生物安全性越高。饮用水生物稳定性可以使用基于传统实验室培养技术的控制因子间接评价,也可以根据微生物群落结构的变化直接评价[2]。目前国内外采用较多的是间接评价法,其控制因子[3]包括有机碳控制因子[可生物同化有机碳(assimilable organic carbon, AOC)和可生物降解溶解性有机碳(biodegradable dissolved organic carbon, BDOC)等]、磷控制因子[生物可利用磷(microbially available phosphorus, MAP)和总磷(total phosphorus, TP)等]和细菌再生长潜力(bacterial regrowth potential, BRP)在内的综合控制因子等。Hammes等[4]研究表明,当管网水AOC低于32 μg乙酸碳/L时,管网菌落总数与AOC含量几乎恒定,达到生物稳定;刘文君等[5]改进了AOC检测方法,认为我国应控制 AOC< 200 μg乙酸碳/L以保证水质生物稳定。Dukan等[6]通过动态试验模型证实管网中BDOC< 0.20~0.25 mg/L时能保证水质生物稳定;赵洪宾等[7]提出,BDOC控制在0.20~0.22 mg/L可达到水质生物稳定性。一般来说,AOC与细菌再生长的相关性较好,BDOC与细菌再生长的相关性较差,二者互补可以共同评价饮用水水质生物稳定性[3]。

传统水处理工艺对AOC和BDOC去除能力有限,李伟英等[8]研究表明,传统工艺对原水中小分子溶解性有机物以及藻类等去除效果甚微。目前,我国给水处理厂会在常规处理基础上,通过结合水源水质情况,增加或强化水处理单元并且采用组合工艺来提高有机污染物的去除率,降低AOC和BDOC。陈士才等[9]发现常规处理工艺对AOC的去除率较低,原水AOC含量均值为121 μg乙酸碳/L的A水厂,沉淀池对AOC的去除率为12.1%,砂滤池对AOC的去除率为13.68%。Lechevillier等[10]研究发现,使用颗粒活性炭(GAC)和砂的双层滤料对AOC去除率可达86.4%,主要是由于滤料上附着的生物膜通过生物降解作用来降低水中AOC。管运涛等[11]在通过混凝—超滤组合工艺处理南方水库原水试验中发现,混凝技术不仅可提高超滤膜对污染物的去除效率,还可提高膜组件清洗效果。

汤帅冰等[12]研究发现,在春夏秋三季节南方某市给水管网水中细菌再生长的限制性营养元素为碳。因此,本文以AOC和BDOC作为饮用水生物稳定性的评价指标,使用超滤膜工艺作为深度处理工艺,旨在分析不同超滤膜组合工艺对水质生物稳定性的作用,以期改进现有净水厂处理工艺,提高对可降解有机污染物的去除能力,有效抑制给水系统中细菌再生,为改善供水管网水质和保障饮用水生物稳定性提供理论依据与和应用技术。

1 材料与方法

1.1 原水及各工艺出水水质

本试验于苏州市某给水处理厂进行,试验时间为2015年9月~2016年9月,为期1年,该水厂年设计供水能力为30 m3/d,是江苏省率先采用预处理、深度处理和生物降解等治水工艺,自动程度较高的现代化景观水厂,于2007年6月建成并通水,该水厂的工艺流程如图1所示,试验期间出水水质如表1所示。

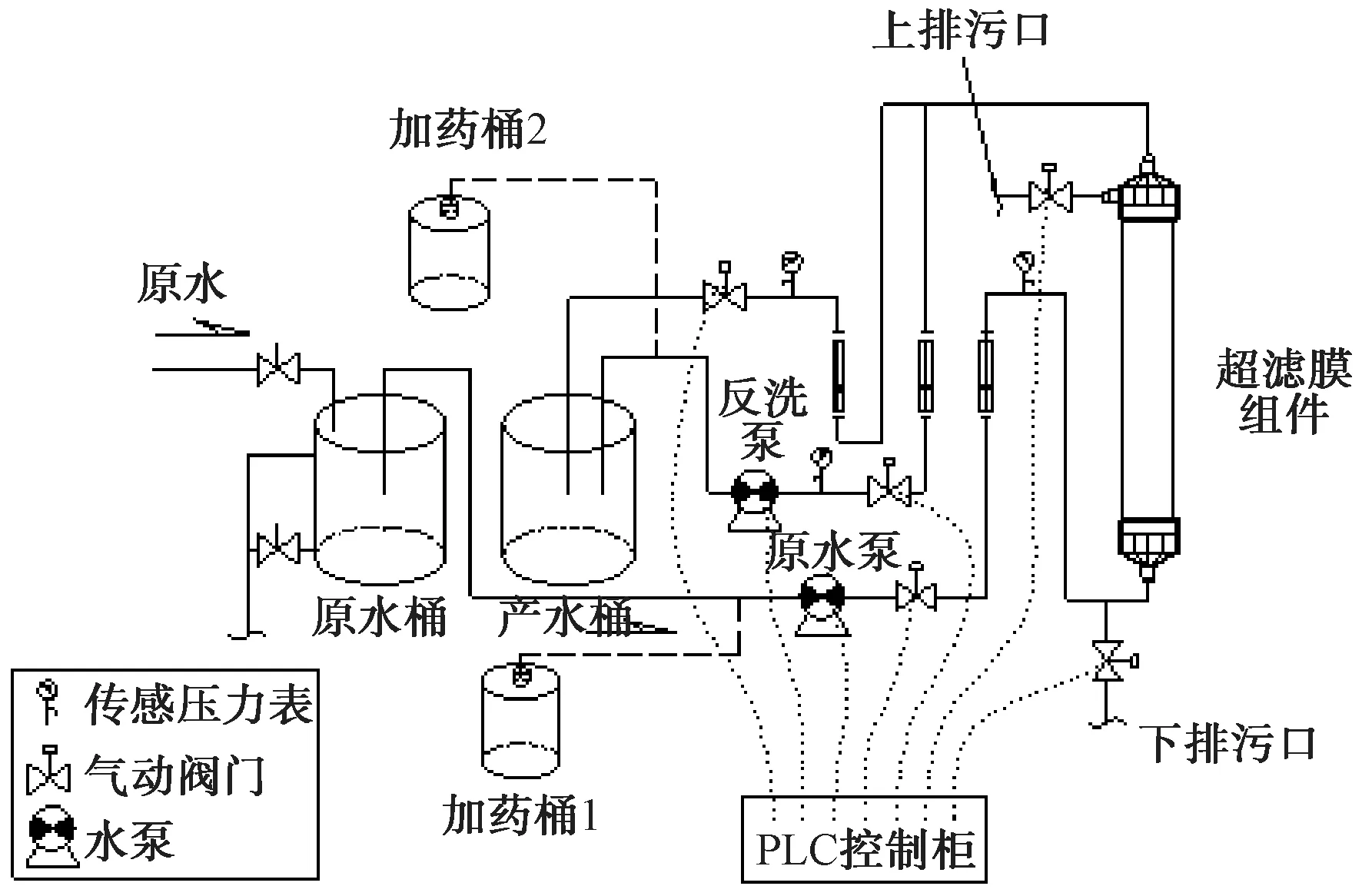

1.2 超滤膜中试装置

超滤膜中试试验装置流程如图2所示。

试验所用超滤膜组件及中试试验装置由苏州某公司提供,膜组件为改性聚氯乙烯(PVC)中空纤维超滤膜,膜型号为LH3-1060-V,膜丝内外径为1.00 mm×1.65 mm,数量为11 000根,有效膜面积为40 m2,设计产水量为2.4~6.4 m3/h,装置设置于苏州市某水厂中试基地内。

图1 苏州某水厂净水工艺流程Fig.1 Water Purification Process in a WTP of Suzhou

中试装置的水泵和阀门启动,流量、压力和温度等数据的采集,以及过滤和水力清洗周期控制等全由PLC控制自动完成,维护性化学清洗和彻底化学清洗需人工手动操作,运行方式如表2所示。

表1 试验期间各工艺单元出水水质情况Tab.1 Effluent Water Quality of Each Purification Unit during Experiment

图2 超滤膜中试试验装置图Fig.2 UF Experimental Setup of a Pilot Plant

表2 超滤膜组件运行方式Tab.2 Operation Conditions of UF Membrane

1.3 试验方法

1.3.1 组合工艺

试验采用4种工艺,分别为工艺1:原水+预臭氧+超滤;工艺2:原水+预臭氧+混凝沉淀+超滤;工艺3:原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+超滤;工艺4:原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧+活性炭+超滤。

1.3.2 检测方法

浊度采用HACH 2100P浊度仪测定;CODMn采用标准酸性高锰酸钾法测定;UV254采用UV-2550型分光光度计测定;DOC采用OC-1 030 w型TOC分析仪测定。

细菌培养试验用品均需经无碳化处理,AOC的测定采用P17菌和NOX菌先后接种法[5],即先接种P17于水样中,使用LLA培养基[13],当P17到达生长稳定期后将该水样巴氏灭菌以杀死P17菌,然后将水样再接种NOX 菌。BDOC的测定采用悬浮培养法[14],水样经0.45 μm滤膜过滤,然后接种一定量的土著细菌,在恒温条件20 ℃培养28 d,测定培养前后水中溶解性有机碳的差值即为BDOC,以乙酸碳计。

2 结果与讨论

2.1 超滤膜组合工艺的临界通量

膜组件在临界通量下过滤时可避免在膜表面形成污染[15],为保证超滤膜的良好运行,以下各试验研究均在临界通量的操作条件下进行。试验期间,采用恒通量法分别对工艺1、工艺2、工艺3和工艺4的超滤膜临界通量进行测定,试验结果如图3所示,4种超滤膜组合工艺的临界通量分别为56.8、86.6、51.2 L/(m2·h)和43.5 L/(m2·h)。

图3 不同超滤膜组合工艺临界通量Fig.3 Critical Flux of Different Combined Processes of UF Membrane

2.2 不同处理工艺超滤膜出水水质对比

工艺1、工艺2、工艺3、工艺4的出水水质如表3、图4所示。

4种组合工艺出水浊度均不超过0.10 NTU,去除率达到99%以上,表明超滤膜对水体中物质浊度有良好的去除效果,其中工艺2对浊度的去除率最大。

表3 不同组合工艺进出水的水质变化情况Tab.3 Influent and Effluent Water Quality in Different Combined Processes of UF Membrane

图4 不同超滤膜组合工艺进出水的水质变化情况Fig.4 Influent and Effluent Water Quality in Different Combined Processes of UF Membrane

工艺4出水的CODMn、DOC、UV254含量最少,其去除效果最好,主要是因为工艺4的活性炭对有机物吸附[16]以及超滤膜对活性炭工艺出水中有机物吸附的双重作用。根据4种工艺出水水质化学指标分析可知,工艺4效果最好。

微生物的生长程度与可利用有机碳的含量密切相关。根据细菌的元素组成(C∶N∶P=100∶10∶1)[17],有机碳通常是细菌生长的限制性因素。营养元素可生物降解有机物(biodegradable organic matter, BOM)中包含简单有机酸、糖类以及复杂的聚合物(腐殖质类物质)[2]等多种形式的有机化合物,其中一部分DOC中的可生物降解部分(BDOC)可为微生物生长提供条件。因此,如果水体中DOC含量过高,细菌会利用其中部分有机物进行再生繁殖,细菌含量提高,甚至可能出现致病菌,会增加管网微生物稳定性风险。

2.3 超滤膜组合工艺对水质生物稳定性的贡献

试验期间,4种组合工艺进水、超滤膜进水和出水AOC、BDOC的变化如表4、图5 所示。

由表4和图5(a)可知,工艺2、工艺3和工艺4出水的生物稳定性较好。单独超滤膜工艺对AOC去除率分别为27.51%、35.91%、11.35%和8.90%,其去除机理主要有两方面:一是超滤膜对细菌等微生物具有很强的截留作用,而AOC 是生物可降解有机物中可被细菌利用转化合成细胞体的部分,因此,超滤膜可去除部分AOC;二是超滤膜内形成滤饼层,在滤饼层表面附着生长生物膜。Derlon等[18]研究发现,附着生长的生物膜可提高超滤对AOC的去除率,当没有生物膜附着生长在超滤膜上时,超滤对AOC的去除率小于10%;当有一层新生的生物膜附着生长在超滤膜上时,超滤对AOC的去除率会大大提高。

表4 组合工艺进水、超滤膜进水和出水的AOC、BDOC含量变化情况Tab.4 AOC and BDOC in Influent and Effluent Water of Different Combined Processes of UF Membrane

图5 组合工艺进水、超滤膜进水和出水的AOC、BDOC含量变化情况Fig.5 AOC and BDOC in Influent and Effluent Water of Different Combined Processes of UF Membrane

工艺1使水中AOC升高了28.82%,这主要是因为预臭氧能够氧化多类有机物,如链状不饱和化合物、芳香族化合物、腐殖质等,它可以破坏天然有机物(NOM)的分子结构,从而使水体中原来不易被生物降解的大分子有机物转化为可生物降解的小分子有机物,提高了处理水的可生化性,造成水体中AOC和BDOC大幅度升高[19]。工艺2对AOC的去除率最高,对比单独的超滤膜工艺和超滤膜组合工艺对AOC的去除情况,工艺2单独的超滤膜工艺对AOC的去除率为35.91%,而工艺2组合工艺对AOC的去除率为37.41%,可知工艺2的预处理工艺对AOC的去除效果有限,原因是预臭氧将大分子有机物降解为小分子有机物使AOC含量较大幅度的增高,而混凝沉淀处理使得小分子污染物质形成大颗粒状态,有助于提高超滤膜对AOC的去除效果[20]。

由表4和图5(b)可知,工艺4的BDOC含量小于0.20~0.22 mg/L,可达到水质生物稳定性[7],且工艺4对BDOC的去除率最高,达到47.21%。主要原因是,工艺4的后臭氧单元保证水体中有充足溶解氧,使活性炭床处于好氧状态,强化了活性炭滤池上生物膜的生物作用,对有机物进行降解,从而有效控制BDOC含量[21]。

对比超滤膜组合工艺对BDOC和AOC的去除情况,工艺1、工艺3和工艺4对BDOC的去除率大于对AOC的去除率,这主要是因为工艺1的预处理工艺对BDOC的升高幅度低于对AOC的升高幅度,工艺3和工艺4的预处理工艺对BDOC的降低幅度高于对AOC的降低幅度。工艺2对BDOC的去除率小于对AOC的去除率,这主要是因为工艺2的预处理工艺对BDOC和AOC的去除率分别为3.98%和2.33%,但BDOC是DOC的一部分,单独的超滤膜工艺对DOC的去除效果不佳,所以工艺2的AOC去除率大于BDOC的去除率。

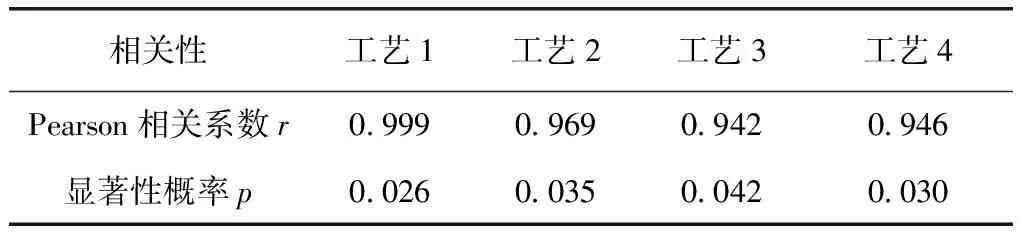

利用统计分析软件SPSS对4种组合工艺水质AOC与BDOC进行分析,结果如表5所示。由表5可知,4种超滤膜组合工艺进水、金属膜进水和出水的AOC与BDOC具有正相关性。

表5 四种超滤膜组合工艺水质AOC与BDOC相关性Tab.5 Correlation of AOC and BDOC of Four Different Combined Processes of UF Membrane

2.4 超滤膜组合工艺的选择顺序

在化学指标方面,工艺4出水中CODMn、DOC、UV254含量最少,其去除效果最好,主要是因为此工艺的活性炭对有机物吸附以及超滤膜对活性炭工艺出水中有机物吸附的双重作用。所以选择原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧+活性炭+超滤组合工艺。

在生物稳定性方面,虽然工艺2出水中AOC含量最低,对AOC的去除率最高,但是出水中BDOC含量超过阈值0.22 mg/L,无法控制生物稳定性。而工艺4出水中AOC和BDOC含量都比较低,去除率较高,可以有效控制生物稳定性,所以选择原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧+活性炭+超滤组合工艺。

综上所述,选择原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧+活性炭+超滤组合工艺可以提高对可降解有机污染物的去除能力,改善出厂水水质和保障饮用水生物稳定性。

3 结论

本文主要考察了4种超滤膜组合工艺出水的化学稳定性和生物稳定性,研究超滤膜组合工艺对微生物的去除贡献,主要研究结果如下。

(1)4种工艺对浊度、CODMn、DOC、UV254等化学指标的去除效果均较好,工艺4对有机物的去除效果最好,主要是因为工艺4的活性炭对有机物吸附以及超滤膜对活性炭工艺出水中有机物吸附的双重作用。

(2)综合对比超滤膜组合工艺出水中BDOC和AOC含量及去除情况,工艺4出水的生物稳定性最好。

(3)综合考虑4种工艺出水的化学稳定性和生物稳定性,超滤膜组合工艺的优劣顺序为:工艺4>工艺2>工艺3>工艺1。采用原水+预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧+活性炭+超滤工艺可以提高对可降解有机污染物的去除能力,改善出厂水水质并保障饮用水水质生物稳定性,研究成果可为保障给水厂水质生物稳定性提供理论参考。